Долгосрочные результаты модифицированной методики провизионного стентирования бифуркационных поражений коронарных артерий

Автор: Базунов А.К., Бирюков А.В., Пелипась А.Ю., Койдан А.А., Хубулава Г.Г., Фургал А.А., Аннаев М.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Стентирование бифуркационных поражений коронарных артерий требует постоянной адаптации к вызовам современной интервенционной кардиологии. Цель исследования. Изучить долгосрочные результаты хирургического лечения пациентов с бифуркационными поражениями коронарных артерий путём применения модифицированной методики провизионного стентирования.

Бифуркационные поражения, коронарные артерии, стентирование, проксимальная оптимизация, kissing дилатация, provisional - стентирование, постдилатация ячейки стента

Короткий адрес: https://sciup.org/140310004

IDR: 140310004 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_19

Текст научной статьи Долгосрочные результаты модифицированной методики провизионного стентирования бифуркационных поражений коронарных артерий

Стентирование бифуркационных поражений коронарных артерий осуществляется с помощью различных техник, которые постоянно совершенствуются и адаптируются к вызовам современной интервенционной кардиологии [1; 2].

Provisional – стентирование при бифуркационных поражениях коронарных артерий применяется с целью сокращения нежелательных явлений при установке двух стентов, возникающих из-за большего перекрытия металла или деформации стента [3]. Также рекомендуется метод проксимальной оптимизации (Proximal Optimisation Technique), включающий баллонную дилатацию только проксимального отдела стентированного сегмента магистрального сосуда. Метод обеспечивает более симметричное расправление стента и позволяет восстановить исходную геометрию коронарных бифуркаций [4]. Современные техники эндоваскулярного лечения включают также kissing-дилатацию [5].

Однако при выполнении kissing-дилатации происходит неравномерное перерастяжение артерии в месте бифуркации (в момент раздувания двух баллонов). В этом

месте возможно развитие гипервоспаления за счет увеличенного давления и микродиссекций, а овальная форма артерии создает дополнительные условия для появления турбулентного тока крови по данному участку. Все вышеперечисленное служит предиктором возникновения рестеноза. При выполнении обычной дилатации из боковой ветви в основную артерию, возможна деформация стентированного участка основной ветви за счет натяжения в зоне бифуркации раздутым баллонным катетером. Появляется зона мальпозиции, которая может служить предиктором для тромбоза в раннем послеоперационном периоде, и рестеноза в отдаленном.

В связи с этим предложена модифицированная методика провизорного стентирования – локальная постдилатация ячейки стента с проксимальной оптимизацией. Методика подразумевает последовательное заведение двух проводников в основную (ОВ) и боковую (БВ) ветви, имплантациию стента в основную ветвь; проксимальную оптимизацию (POT); перепроведение проводников (из ОВ в БВ, из БВ в ОВ); дилатацию страты стента в БВ (расположение баллонного катетера должно быть таким, чтобы дистальная часть баллона не касалась противоположной стенки ОВ, а «болталась» в просвете ОВ, тем самым не деформируя страты стента, расположенные напротив БВ).

Цель исследования

Оценить долгосрочные результаты хирургического лечения бифуркационных поражений коронарных артерий с использованием модифицированной методики провизионного стентирования.

Материалы и методы

В исследование включены 90 пациентов, получавших лечение в ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России в период с 2020 г. по 2023 г. по поводу диагностированного бифуркационного поражения коронарных артерий. Критериями включения также служили: возраст не моложе 18 лет и не старше 80 лет; способность и готовность дать информированное согласие. Все пациенты были разделены методом простой рандомизации на 3 равнозначные группы, согласно клинико-демографическим характеристикам, и ангиографическим параметрам до операции (Таблица 1, 2): пациентам первой и второй группы было проведено provisional-стентирование по классическим общепринятым методикам – дилатация боковой ветви с проксимальной оптимизацией в первой группе и kissing-дилатация с проксимальной оптимизацией во второй. В третьей группе была применена модифицированная техника, описанная выше – локальная постдилатация ячейки стента с проксимальной оптимизацией.

Сразу после операции и через 12 месяцев всем пациентам был проведен ОКТ контроль (Оптическая когерентная томография). В течение года после вмешательства во всех группах участников производился анализ

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов

|

Параметры |

1 группа (n-30) |

2 группа (n-30) |

3 группа (n-30) |

|

Возраст (сред./диапазон лет) |

61,1 / 52-68 |

60,5 / 52-69 |

61,1 / 54-68 |

|

Женский пол |

8 (26,6%) |

9 (30%) |

9 (30%) |

|

Мужской пол |

22 (73,3) |

21 (70%) |

21 (70%) |

|

Сахарный диабет |

11(36,6%) |

9 (30%) |

8 (26,6%) |

|

Гипертоническая болезнь |

29 (96,6%) |

29 (96,6%) |

29 (96,6%) |

|

Фибрилляция предсердий |

5 (16,6%) |

6 (20%) |

6 (20%) |

|

Хроническая болезнь почек |

7 (23,3%) |

4 (13,3%) |

5 (16,6%) |

|

Постинфарктный кардиосклероз |

10 (33,3%) |

7 (23,3%) |

7 (23,3%) |

|

Поражения периферических артерий |

4 (13,3%) |

4 (13,3%) |

4 (13,3%) |

|

Поражение церебральных артерий |

4 (15,4%) |

5 (16,6%) |

6 (20%) |

|

Чрескожное коронарное вмешательство в анамнезе |

8 (26,6%) |

6 (2,6%) |

7 (23,3%) |

|

Аортокоронарное шунтирование в анамнезе |

3 (10%) |

3 (10)%) |

2 (6,6%) |

|

Сердечная недостаточность (ФК*-2) |

15 (50%) |

14 (46,6%) |

15 (50%) |

|

Сердечная недостаточность (ФК*-3) |

9 (30%) |

10 (33,3%) |

11 (36,6%) |

|

Сердечная недостаточность (ФК*-4) |

2 (6,6%) |

1 (3,3%) |

1 (3,3%) |

|

Курение |

16 (53,3%) |

11 (36,6%) |

12 (40%) |

|

СКФ* мл/мин./ 1,73 м2 (сред.) |

66,2 |

68,4 |

67,5 |

|

ФВ ЛЖ* / % (сред.) |

61,05 |

60,7 |

60,1 |

Примечание : *ФК – функциональный класс; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка.

Табл. 2. Ангиографическая характеристика пациентов до включения в исследование

|

Параметры |

1 группа (n-30) |

2 группа (n-30) |

3 группа (n-30) |

|

ПМЖВ/ДВ* |

16 (53,3%) |

16 (53,3%) |

16 (53,3%) |

|

ОА/ВТК* |

6 (20%) |

8 (26,6%) |

9 (30%) |

|

ПКА/ЗМЖВ/ЗБВ* |

7 (23,3%) |

6 (20%) |

5 (16,6%) |

|

Кальциноз |

4 (13,3%) |

7 (23,3%) |

7 (23,3%) |

|

Угол альфа (средн.) |

59 |

62,06 |

62,8 |

|

Длина поражения в ОВ* (средн.) |

20,5 |

21,1 |

20.8 |

|

Длина поражения в БВ* (средн.) |

7.03 |

6.9 |

7.5 |

|

Процент поражения в ОВ* (средн.) |

82.1 |

82,6 |

82,1 |

|

Процент поражения в БВ* (средн.) |

66.6 |

66,8 |

66,6 |

|

Средний диаметр ОВ*, мм (средн.) |

3,1 |

2,9 |

3,1 |

|

Минимальный диаметр ОВ*, мм (средн.) |

0,6 |

0,5 |

0,6 |

|

Средний диаметр БВ*, мм (средн.) |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

|

Минимальный диаметр БВ*, мм (средн.) |

0,8 |

0,8 |

0,8 |

Примечание : *ПМЖВ/ДВ – передняя межжелудочковая ветвь/диаго-нальная ветвь; ОА/ВТК – огибающая артерия / ветвь тупого края; ПКА/ЗМЖВ/ЗБВ – правая коронарная артерия /задняя межжелудочковая ветвь / заднебовоковая ветвь; ОВ – основная ветвь; БВ – боковая ветвь.

отдаленных исходов – распространенность летальных случаев, острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), тромбоза стента или артерий, повторной реваскуляризации целевого и другого сосуда, инфаркта

Базунов А.К., Бирюков А.В., Пелипась А.Ю. и др.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ПРОВИЗИОННОГО СТЕНТИРОВАНИЯ БИФУРКАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ миокарда и серьезных неблагоприятных сердечных событий (MACE). Затем в группах сравнивали следующие ангиографические параметры, зарегистрированные через 12 месяцев после операции: рестеноз в основной (ОВ) и боковой ветви (БВ), минимальный диаметр ОВ и БВ поcле чрескожного вмешательства (ЧКВ), поздняя потеря просвета в ОВ и БВ, суммарная потеря просвета в бифуркации. Помимо этого, сравнивали минимальный размер ОВ и БВ до, сразу после и через 12 мес. после ЧКВ.

Стентирование проводили с помощью ангиографической установки GE Innova 3100; для выполнения ОКТ использовали систему Abbott OPTIS Mobile; были применены стенты с лекарственным покрытием второго поколения, а также контрастное вещество «Ультравист 370». При статистической обработке результатов, числовое значение вероятности (p) менее 0,05 (двусторонняя проверка значимости) демонстрировало статистическую значимость различий.

Результаты

В ходе годичного наблюдения среди пациентов не было зарегестрировано летальных исходов, острых нарушений мозгового кровообращения, а также тромбоза стента или артерии. Инфаркт миокарда был выявлен у 2 (6,6%) пациентов в каждой группе. Повторная реваскуляризация целевого сосуда понадобилась 3 (10%) пациентам в первой группе, 4 больным во второй, 2 (6,6%) пациентам в третьей группе; повторная реваскуляризация другого сосуда 2 (6,6%) пациентам в первой и второй группе, 1 (3,3%) пациенту в третьей группе. Неблагоприятные сердечно-сосудистые события (МАСЕ) были зарегистрированы: у 4 (13,3%) пациентов в первой и второй группе, и у 3 (10%) – в группе модифицированной методики.

В ходе годичного ангиографического наблюдения не обнаружено статистически достоверных различий между группами по всем исследуемым параметрам (рестеноз, минимальный диаметр после ЧКВ, поздняя потеря просвета в основной и боковой ветви, суммарная потеря просвета в бифуркации) (Таблица 3). Однако, при оценке рестеноза в основной и боковой ветви, поздней потери в ОВ и суммарной потери просвета в бифуркации в третьей группе наблюдается тенденция к улучшению оцениваемых показателей. Помимо этого, минимальный диаметр основной ветви был несколько выше в группе модифицированной методики.

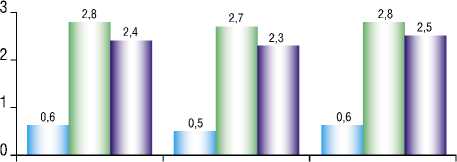

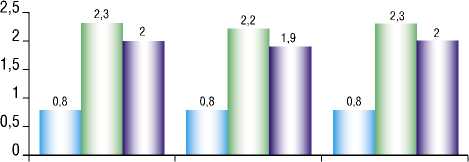

При проведении сравнительного анализа минимального размера основной и боковой ветви по результатам ОКТ до операции, интраоперационно после стентирования, и через год после чрескожного вмешательства отмечается увеличение диаметра сосудов после операции, несмотря на отсутствие статистически достоверной разницы (Рис. 1, 2). При повторном ОКТ контроле через 12 месяцев сохраняются приемлемые значения минимального размера сосудов.

Табл. 3. Ангиографические результаты через 12 месяцев

|

Параметры |

1 группа (n-30) |

2 группа (n-30) |

3 группа (n-30) |

р |

|

Рестеноз в ОВ* |

4 |

3 |

2 |

0,39 |

|

Рестеноз в БВ* |

3 |

3 |

2 |

0,64 |

|

Минимальный диаметр ОВ поcле ЧКВ*(средн.) |

2.4 |

2.3 |

2.5 |

1,00 |

|

Минимальный диаметр БВ поcле ЧКВ (средн.) |

2 |

1.9 |

2 |

0,55 |

|

Поздняя потеря просвета в ОВ (средн.) |

0.5 |

0.4 |

0.3 |

0,15 |

|

Поздняя потеря просвета в БВ (средн.) |

0.3 |

0.3 |

0.3 |

0,15 |

|

Суммарная потеря просвета в бифуркации через 12 мес. (средн.) |

0.8 |

0.7 |

0.6 |

0,15 |

1 группа 2 группа 3 группа

До операции После операции ■ ■ Через 12 мес.

Рис. 1. Минимальный диаметр ОВ до, сразу после стентирования и через

12 мес. после ЧКВ (р<0,05).

1 группа 2 группа 3 группа

До операции После операции ■ ■ Через 12 мес.

Рис. 2. Минимальный диаметр БВ до, сразу после стентирования и через

12 мес. после ЧКВ (р<0,05).

Обсуждение

Описанная методика стентирования обеспечивает правильную геометрию стентированного участка необифуркации, что определяется полным и оптимальным прилеганием стента к артерии и обуславливает лучшее заживление и неоэпителизацию стента, подтвержденную по результатам ОКТ. Это позволяет существенно снизить частоту рестеноза и тромбоза в отдаленном периоде. По результатам исследования повторная реваскуляризация целевого и другого сосуда в третьей группе понадобилась меньшему числу участников, также в данной группе отмечено более низкая частота неблагоприятных сердечнососудистых событий. Методика отличается простотой выполнения, так как не требует одномоментного заведения

большого количества баллононных катетеров в сосуд, что соответствует главному принципу бифуркационного стентирования, сформированного European Bifurcation Club (стратегия стентирования должна быть настолько простой, насколько позволяет анатомия). Кроме того, при выполнении стентирования с использованием модифицированной методики отсутствует необходимость в применении большего количества инструментов, чем при выполнении классических техник.

Заключение

Описанная модифицированная методика показала приемлемые отдаленные результаты при лечении бифуркационных поражений коронарных артерий и может быть рассмотрена в качестве альтернативы классическим, общепринятым техникам стентирования.

Список литературы Долгосрочные результаты модифицированной методики провизионного стентирования бифуркационных поражений коронарных артерий

- Chiabrando JG, Lombardi M, Vescovo GM, et al. Stenting techniques for coronary bifurcation lesions: Evidence from a network meta-analysis of randomized clinical trials. Catheterization and Cardiovascular Interventions. 2021; 97(3): 306-318. DOI: 10.1002/ccd.29097 EDN: FXIGNP

- Mishra S. Dedicated bifurcation stents - Mechanistic, hardware, and technical aspects. Indian heart journal. 2016; 68(6): 841-850. DOI: 10.1016/j.ihj.2015.07.054

- Lassen JF, Burzotta F, Banning AP, et al. Percutaneous coronary intervention for the left main stem and other bifurcation lesions: 12th consensus document from the European Bifurcation Club. EuroIntervention. 2018; 13(13): 1540-1553. DOI: 10.4244/EIJ-D-17-00622 EDN: VETVRC

- Murasato Y, Nishihara M, Mori T, et al. Feasibility and efficacy of an ultrashort side branch-dedicated balloon in coronary bifurcation stenting: Glider balloon in coronary bifurcation stenting. EuroIntervention. 2021; 17(5): 425-432. DOI: 10.4244/EIJ-D-20-00334 EDN: RERGJE

- Sabri SS, Choudhri A, Orgera G, et al. Outcomes of covered kissing stent placement compared with bare metal stent placement in the treatment of atherosclerotic occlusive disease at the aortic bifurcation. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2010; 21(7): 995-1003. DOI: 10.1016/j.jvir.2010.02.032