Долговременная динамика агрохимических показателей в Чаинском лесном питомнике Томской области

Автор: Дебков Н.М., Родин С.А., Рябцев О.В., Курасова А.О., Валевич Т.О.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесные культуры

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты 9-го агрохимического обследования почв Чаинского лесного питомника Томской обл. Почвенное плодородие оценивалось на продуцирующей площади 11,5 га, включающей 13 элементарных почвенных участков. В рамках обследования определены 7 основных показателей плодородия почв: обменная кислотность, гидролитическая кислотность, гумус, подвижный фосфор, обменный калий, степень кислотности и гранулометрический состав. Установлено низкое плодородие полей выращивания и приведена сравнительная характеристика с данными предыдущего агрохимического обследования. Отмечено сильное закисление почв в последние 10 лет эксплуатации питомника и снижение содержание гумуса до минимального уровня. Исходя из полученных результатов предложены рекомендации по повышению плодородия почв для выращивания стандартного посадочного материала в нормативные сроки.

Агрохимические показатели, лесной питомник, почвенное плодородие, кислотность почвы, элементы питания

Короткий адрес: https://sciup.org/143184833

IDR: 143184833 | УДК: 582.475.4/630.243.8(571.1) | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.3.04

Текст научной статьи Долговременная динамика агрохимических показателей в Чаинском лесном питомнике Томской области

Одним из основных лимитирующих факторов роста и развития сеянцев является плодородие почвы [1]. При длительной эксплуатации питомников почвы претерпевают серьёзные изменения [2]. Исследование динамики почвенного плодородия лесных питомников показывает, что в большинстве случаев наблюдается недостаточность их обеспеченности основными элементами питания и повышение кислотности [3]. Безусловно, существуют примеры позитивных изменений агрохимических показателей – снижение кислотности и увеличение содержания гумуса [4], но они носят единичный характер.

Для предотвращения негативных процессов необходимы периодический контроль агрохимического состояния почв питомников и постоянное проведение мероприятий, направленных на повышение и поддержание почвенного плодородия. Для этого один раз в 5 лет должно осуществляться агрохимическое обследование почв лесных питомников. На основе результатов агрохимического обследования разрабатывается комплекс мероприятий по окультуриванию и рациональному использованию почв, в том числе с применением агрохимикатов.

Вопросам современного состояния почв лесных питомников уделяется крайне мало внимания, и публикации носят эпизодический характер для отдельных регионов [5]. Тем не менее проблемы при выращивании посадочного материала в лесных питомниках обширны и затрагивают весь цикл растениеводства [6]. Их решение особенно актуально для регионов Сибири, поскольку лесная промышленность заготавливает здесь основной объём древесины.

Цель исследования – на примере одного из питомников Томской обл. проанализировать современное состояние почв и разработать рекомендации по повышению их плодородия для выращивания стандартного посадочного материала в нормативные сроки.

Объект и методика исследований

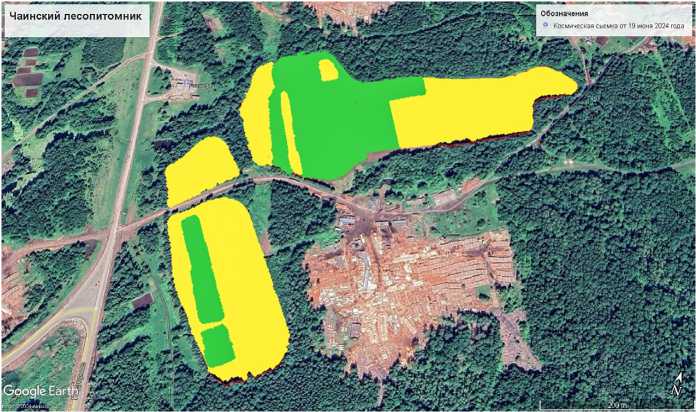

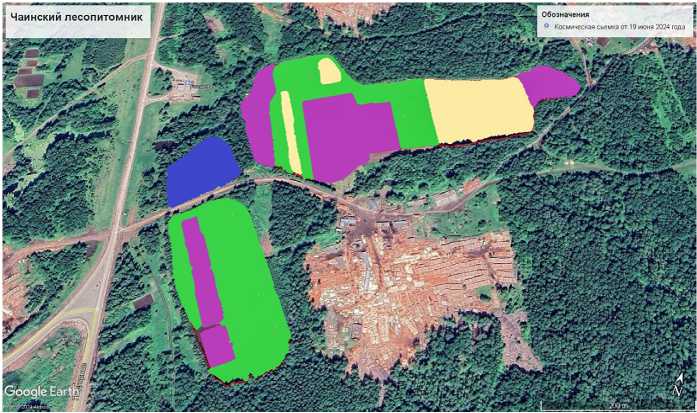

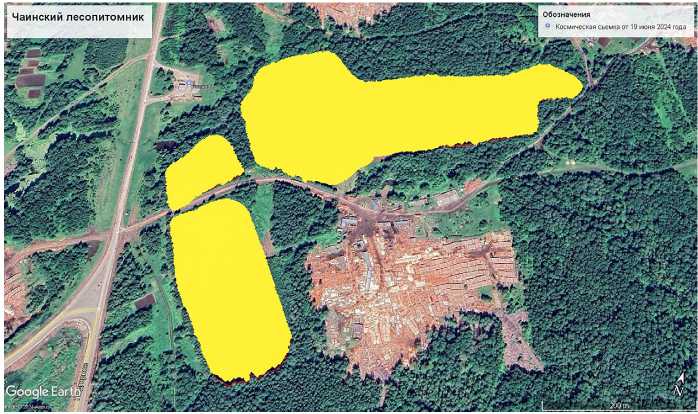

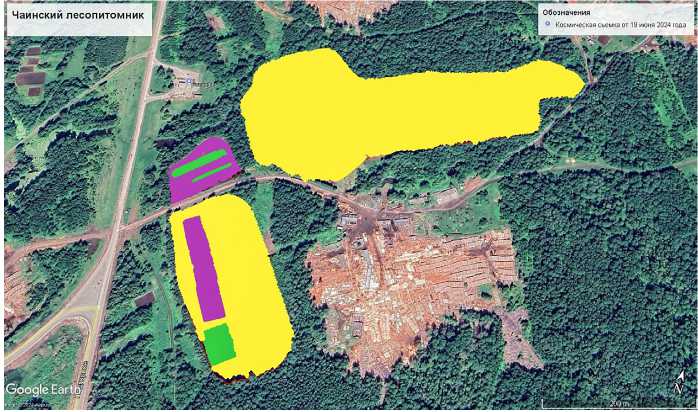

Чаинский лесной питомник находится в Чаинском районе Томской обл., на окраине села Подгорное. Он расположен на землях лесного фонда Чаинского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес», Поскоево-Добринского участкового лесничества, кварталы 1–4. Год создания лесного питомника – 1978. Подъездные пути к питомнику доступны в любое время года. Питомник неорошаемый. Ограничение питомника (рис. 1): с восточной, южной и северной стороны – земли лесного фонда, на которых произрастают спелые насаждения смешанного состава, с запада – дорога регионального значения.

Питомник организован с целью выращивания посадочного материала – сеянцев и саженцев хвойных пород (ель сибирская, сосна кедровая сибирская) – для лесокультурных работ. В качестве подкормки применяют гумат натрия, против микозных болезней – Колосаль, против сорняков – Анкор-85, в чистых парах – Торнадо-500. В севообороте используют чистый и сидеральный пар. Несмотря на эффективность биотехнологического подхода по внесению микробных организмов [7, 8], для улучшения агрохимических и фитосанитарных параметров почв применяют и традиционные способы выращивания посадочного материала.

Первое агрохимическое обследование почв Чаинского лесного питомника было проведено в 1979 г., а затем его систематически повторяли: например, в 2007 и 2014 г.

Девятое агрохимическое обследование почв было проведено 7 августа 2024 г., через 10 лет после предыдущего отбора образцов. По результатам обследования продуцирующей площади (11,5 га) питомник был разбит на 13 элементарных почвенных участков (ЭПУ) (см. рис. 1). С каждого ЭПУ из пахотного слоя на глубине 10 см было отобрано по одному смешанному почвенному образцу по методу «конверта» (по углам ЭПУ и в его середине).

Образцы анализировали в лабораториях НИИ биологии и биофизики и кафедры почвоведения и экологии почв Томского государственного

Рис. 1. Схема расположения полей, представленных разными элементарными почвенными участками (ЭПУ):

1 – сидеральный пар (1,04 га); 2 – чистый пар (1,78 га); 3 – 1-летние сеянцы ели (0,58 га); 4 – 3-летние сеянцы ели (0,52 га); 5 – 5-летние саженцы сосны кедровой (0,14 га); 6 – 4-летние сеянцы сосны кедровой (1,26 га); 7 – 5-летние сеянцы сосны кедровой (0,22 га); 8 – чистый пар (1,71 га);

9 – 2-летние сеянцы ели (0,47 га); 10 – чистый пар (2,91 га); 11 – 5-летние саженцы сосны кедровой (0,20 га); 12 – 4-летние сеянцы ели (0,14 га); 13 – чистый пар (0,53 га)

университета. Определяли 7 основных показателей плодородия почв:

-

/ обменная кислотность (pH KCl) -потенциометрическим методом;

-

^ гидролитическая кислотность по методу Каппена

-

^ гумус по Тюрину;

-

^ подвижный фосфор по Кирсанову;

-

^ обменный калий по Мальцевой;

-

^ степень кислотности (pH H 2 O) - потенциометрическим методом;

-

^ гранулометрический состав - анализ выполнен на лазерно-дифракционном гранулометрическом анализаторе LS. 13 320 «Beckman Coulter» (США) после предварительной обработки образцов почвы пирофосфатом натрия.

На рис. 2, 3 и 4 представлено актуальное состояние ЭПУ, выделенных в ходе полевых работ по агрохимическому обследованию. Снимки сделаны на смартфон Infinix NOTE 30i в программе TimeStamp, которая позволяет геолоцировать и привязать к местности фотоснимки в режиме реального времени.

Рис. 2. Общий вид ЭПУ, отведенных под пар:

А – сидеральный пар (ЭПУ 1); Б – чистый пар (ЭПУ 2, 10, 13)

Рис. 3. Общий вид ЭПУ, занятых елью сибирской:

А – однолетние посевы (ЭПУ 3); Б – 2-летние сеянцы (ЭПУ 9); В – 3-летние сеянцы (ЭПУ 4); Г – 4-летние сеянцы (ЭПУ 12)

Рис. 4. Общий вид ЭПУ, занятых сосной кедровой сибирской:

А – первая школа (ЭПУ 5); Б – вторая школа (ЭПУ 11); В – 4-летние сеянцы (ЭПУ 6); Г – 5-летние сеянцы (ЭПУ 7)

Результаты и обсуждение

Для составления агрохимической характеристики почв Чаинского лесного питомника применяли общепринятые градации по обеспеченности гумусом, подвижными формами фосфора и обменного калия, степени кислотности почв.

Агрохимическая характеристика почв Чаин-ского лесного питомника по данным исследования 2024 г. приведена в табл. 1. Пространственное изменение почв по основным элементам плодородия наглядно отражено на картограммах по обеспеченности почв гумусом, подвижным фосфором, обменным калием и степени кислотности почв.

Гумус является основным показателем почвенного плодородия. Это – высокомолекулярное органическое соединение. Его содержание оказывает влияние на все свойства почв: физико-химические, агрофизические, биологические [9]. Гумус снижает подвижность тяжёлых металлов и радионуклидов, препятствует их миграции по почвенному профилю в растение, оптимизирует почвенные режимы: пищевой, водно-воздушный, тепловой и т.д. В почвах питомника содержание гумуса варьирует от 2,2 до 5,1% (в среднем – 3,4%) в пределах двух градаций по степени обеспеченности. Почвы с низкой обеспеченностью гумусом отмечены на большей части территории питомника (7,34 га, или

Таблица 1. Результаты исследования образцов почвы (глубина взятия образца – 10 см, горизонт – Ап) Чаинского лесного питомника

|

№ ЭПУ |

Площадь, га |

Гумус, % |

pН солевой |

Гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы |

Подвижный фосфор Р2О5, мг/100 г почвы, по Кирсанову |

Обменный калий, мг/100 г почвы, по Масловой |

|

1 |

1,04 |

3,0 |

3,7 |

7,37 |

16,1 |

32,0 |

|

2 |

1,78 |

2,6 |

3,5 |

7,33 |

7,5 |

24,0 |

|

3 |

0,58 |

2,9 |

3,6 |

7,98 |

11,1 |

26,0 |

|

4 |

0,52 |

5,1 |

4,0 |

7,35 |

15,5 |

32,0 |

|

5 |

0,14 |

2,2 |

4,1 |

4,60 |

9,8 |

18,0 |

|

6 |

1,26 |

4,4 |

4,1 |

6,34 |

17,9 |

19,0 |

|

7 |

0,22 |

3,1 |

3,5 |

8,03 |

8,4 |

23,0 |

|

8 |

1,71 |

4,1 |

4,1 |

6,11 |

13,9 |

29,0 |

|

9 |

0,47 |

5,0 |

4,7 |

4,06 |

16,8 |

35,0 |

|

10 |

2,91 |

2,3 |

3,8 |

7,26 |

13,7 |

21,0 |

|

11 |

0,20 |

4,4 |

4,5 |

5,29 |

16,1 |

44,0 |

|

12 |

0,14 |

2,2 |

4,2 |

5,86 |

30,1 |

27,0 |

|

13 |

0,53 |

2,3 |

4,6 |

3,52 |

25,1 |

27,0 |

|

Среднее |

0,89 |

3,4 |

4,0 |

6,24 |

15,5 |

27,5 |

64%). На остальной территории (4,16 га, или 36%) почвы имеют среднюю обеспеченность гумусом. На картограмме по этому показателю выделено два агрохимических контура (рис. 5). В целом ситуация с низким содержанием гумуса является типичной и для лесных питомников других регионов. В частности, подобные тенденции выявлены в базисных питомниках Республики Карелии [10], Приморского края [11, 12], на территории Удмуртской Республики и Пермского края [13]. Для Чаинского питомника характерно несистематическое и очаговое внесение удобрений, в частности торфа, что было отмечено и в других регионах (например, Самарская и Костромская области). Это приводит к неоднородности в распределении гумуса – от низкой до средней обеспеченности [14, 15]. Только систематическое и планомерное выполнение комплекса агротехнических мероприятий длительное время в условиях стабильного и достаточного финансирования может гарантировать оптимальное содержание гумуса в лесных питомниках, что наглядно демонстрирует лесохозяйственная отрасль Республики Беларусь [16].

Фосфор играет большую роль в оптимизации свойств почв и питании растений, повышает их засухоустойчивость и зимостойкость, усиливает рост стержневых корней [17]. В суровых климатических условиях Сибири эти свойства имеют важное физиологическое значение. Недостаток фосфора в начале роста оказывает губительное воздействие на развитие растений, которое в дальнейшем трудно исправить даже при обильном фосфорном питании.

Содержание подвижного фосфора в почвах питомника колеблется в пределах четырех градаций с очень высокой вариабельностью – от 7,5 до 30,1 мг на 100 г почвы (в среднем 15,5 мг/100 г почвы). Почвы с очень высокой обеспеченностью подвижным фосфором отмечены на небольшом обособленном участке, представленном ЭПУ 12 и 13 (0,67 га, или 6%), с высокой – на ЭПУ 1, 4, 6, 9 и 11 (3,49 га, или 30%). Повышенное содержание фосфора зафиксировано на ЭПУ 3, 8 и 10 (5,2 га, или 45%), среднее – на ЭПУ 2, 5 и 7 (2,14 га, или 19%). На агрохимической картограмме по содержанию подвижного фосфора выделено четыре контура (рис. 6). Для сравнения: повышенная

|

Степень обеспеченности |

Содержание гумуса, % |

Площадь |

||

|

га |

% |

|||

|

Очень низкая |

До 2 |

0 |

0 |

|

|

Низкая |

2–4 |

7,34 |

64 |

|

|

Средняя |

о |

4–6 |

4,16 |

36 |

|

Повышенная |

6–8 |

0 |

0 |

|

|

Высокая |

8–10 |

0 |

0 |

|

|

Очень высокая |

Выше 10 |

0 |

0 |

|

Рис. 5. Схематическая картограмма обеспеченности почв Чаинского лесного питомника гумусом

|

Степень обеспеченности |

Содержание подвижного фосфора, мг/100 г почвы |

Площадь |

||

|

га |

% |

|||

|

Очень низкая |

До 2,5 |

0 |

0 |

|

|

Низкая |

2,5–5 |

0 |

0 |

|

|

Средняя |

5–10 |

2,14 |

19 |

|

|

Повышенная |

О |

10–15 |

5,2 |

45 |

|

Высокая |

о |

15–25 |

3,49 |

30 |

|

Очень высокая |

• |

Выше 25 |

0,67 |

6 |

Рис. 6. Схематическая картограмма обеспеченности почв Чаинского лесного питомника подвижным фосфором обеспеченность подвижным фосфором отмечена в лесных питомниках Республики Карелии [10], а вот в лесных питомниках Приморского края [11, 12], Удмуртской Республики и Пермского края [13] – низкая.

Обменный калий (К2О) также относится к важнейшим элементам питания [18]. Он повышает концентрацию клеточного сока растений, усиливая их зимостойкость. Кроме того, обменный калий способствует обводнению коллоидов протоплазмы, поддерживает состояние тургора в клетках и повышает устойчивость древесных растений к засухам. Он увеличивает прочность клеточных оболочек у растений и, соответственно, сопротивляемость растений к грибным и инфекционным заболеваниям. Содержание К2О в 100 г почвы в Чаинском лесном питомнике составляет 18,0–44,0 мг (в среднем 27,5 мг/100 г почвы). Почвы с повышенной степенью обеспеченности обменным калием отмечены на всей территории. На агрохимической картограмме по содержанию обменного калия выделен один контур (рис. 7). Данный элемент имеет важное значение при выращивании сосны кедровой сибирской [19], поэтому следует поддерживать его высокую концентрацию в полях питомника. Для сравнения: аналогичная ситуация отмечена в лесных питомниках Республики Карелии [10], Пермского края и Удмуртской Республики [13], а вот содержание обменного калия в лесных питомниках Приморского края низкое [11, 12].

Кислотность – реакция почвенной среды – является определяющим агрохимическим показателем [20]. При кислой реакции почвенного раствора подавляются и угнетаются все почвенные процессы, особенно биохимические. Резко снижается доступность всех питательных веществ, в результате чего замедляется рост и развитие растений. Поэтому регулирование кислой реакции почв является первоочередным агрохимическим мероприятием по улучшению почвенного плодородия. Величина рН солевой вытяжки (pH КCl) по территории лесного питомника варьирует от 3,5 до 4,7 единиц (в среднем 4,0), что соответствует следующим градациям по степени кислотности – среднекислой, сильнокислой и очень сильнокислой. Среднекислые почвы представляют небольшую часть

Площадь

Степень обеспеченности

Содержание обменного калия, мг/100 г почвы

Низкая Средняя Повышенная

До 7 7–14 Выше 14

11,5

Рис. 7. Схематическая картограмма обеспеченности почв Чаинского лесного питомника обменным калием площади питомника – 1,0 га (9%), это ЭПУ 9 и 13. На сильнокислые почвы приходится самая меньшая часть площади питомника – 0,34 га (3%), ЭПУ 11 и 12. Основная часть питомника занята очень сильнокислыми почвами – 10,16 га (88%), ЭПУ 1–8 и 10. Вся площадь питомника на картограмме по степени кислотности представлена тремя агрохимическими контурами (рис. 8).

Потребность почв в известковании устанавливается по величине обменной кислотности (рНсолевой). Кроме того, дозу извести можно рассчитать путем умножения значения гидролитической кислотности (НГ) на коэффициент, равный для тяжёлых почв – 1, для лёгких почв – 0,75. Фактически значения НГ (мг-экв/100 г почвы) эквивалентны потребности в известковании (т/га) [21]. Потребность почв данного питомника в известковании имеется по всем ЭПУ, при этом только на ЭПУ 13 она не превышает максимально допустимую дозу внесения известковых удобрений для лёгких почв – 3 т/га, на остальных норма составляет от 3 до 6 т/га.

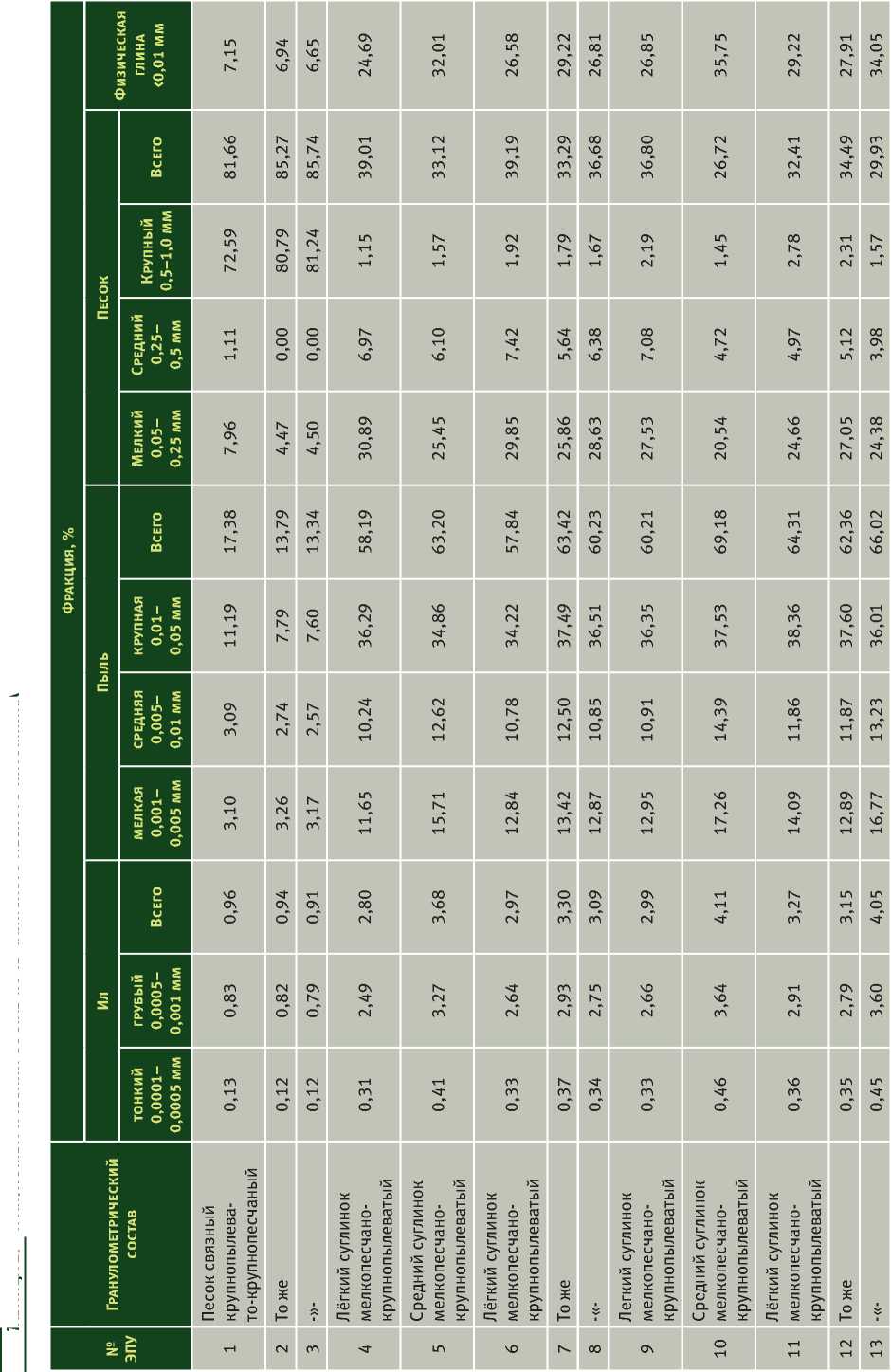

Гранулометрический состав почв питомника разнообразен (табл. 2) и представлен суглинками лёгкими мелкопесчано-крупнопы-леватыми на ЭПУ 4, 6–9, 11–13 (площадь 5,05 га, или 44%) и суглинками средними мелкопесча-но-крупнопылеватыми на ЭПУ 5 и 10 (площадь 3,05 га, или 26%), а также песком (связным крупнопылевато-крупнопесчаным) – ЭПУ 1–3 (3,4 га, или 30%). Отмечается коркообразова-ние, что требует как механических способов борьбы, так и внесения мелиорантов, в качестве которых неплохо себя зарекомендовали фосфогипс и зола [22, 23]. В целом при проведении агрохимического обследования следует законодательно закрепить и диагностику физических свойств почв, в частности плотности сложения. Длительный период механической обработки почвы может приводить к переуплотнению почвогрунтов, что, например, отмечено в половине питомников Архангельской обл. [3], а это снижает продуктивность почв и интенсивность роста сеянцев.

|

Градация |

Обменная кислотность |

Площадь |

||

|

га |

% |

|||

|

Очень сильнокислая |

До 4 |

10,16 |

88 |

|

|

Сильнокислая |

о |

4,1–4,5 |

0,34 |

3 |

|

Среднекислая |

4,6–5 |

1,0 |

9 |

|

|

Слабокислая |

5,1–5,5 |

0 |

0 |

|

|

Близкая к нейтральной |

5,6–6 |

0 |

0 |

|

|

Нейтральная |

6,1–7,1 |

0 |

0 |

|

Рис. 8. Схематическая картограмма pH солевой вытяжки почв Чаинского лесного питомника

Таблица 2. Гранулометрический состав почв Чаинского лесного питомника

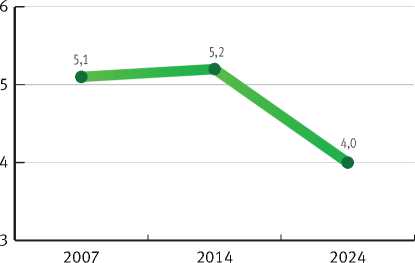

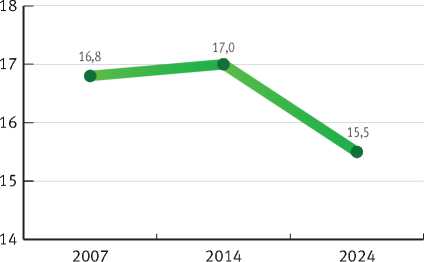

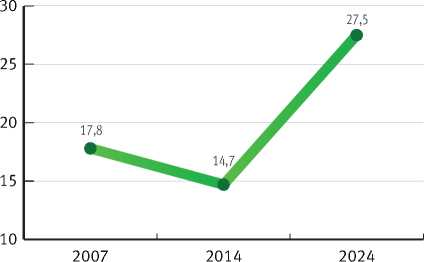

Долговременная динамика некоторых изученных показателей почвенного плодородия за 18 лет (с 2007 по 2024 г.) приведена на рис. 9. Содержание гумуса до 2014 г. снижалось, а в последние 10 лет стабилизировалось на некотором минимальном уровне.

В отношении кислотности, наоборот, стабильное значение с 2007 по 2014 г. сменилось резким ухудшением данного параметра, что свидетельствует о сильном закислении почв питомника за последние 10 лет. Содержание подвижного фосфора показывает схожую динамику с показателем обменной кислотности на протяжении всех 18 лет. Единственным параметром, который вырос за последние 10 лет и достиг максимальных значений, является содержание обменного калия.

По результатам агрохимического обследования почвы все ЭПУ Чаинского лесного питомника нуждаются в проведении агротехнических мероприятий для улучшения состояния по основным показателям почвенного плодородия. Прежде всего необходимо выполнить известкование с использованием почвенных мелиорантов.

Кроме того, на всех ЭПУ питомника требуется внести азотные минеральные удобрения. Из-за очень высокой концентрации обменного калия необходимость в этом элементе отсутствует. По подвижному фосфору в основном внесение удобрений также не требуется, но на части площади питомника существует средняя потребность. В климатических условиях, характерных для лесничества, с возможными засухами в весенний и раннелетний период, и с учётом преобладания очень сильнокислых почв особая роль при выращивании посадочного материала в питомнике должна отводиться внекорневым подкормкам минеральными удобрениями и микроэлементами.

Следует отметить, что внесение избыточных доз известковых и фосфорных удобрений, а также некоторых гербицидов, содержащих в своём составе хлор, серу или сульфаты, приводит к повышенному содержанию подвижных форм фосфора, наличию значительного количества нерастворённой извести в пахотном почвенном горизонте [24].

При планировании внесения комплексных удобрений следует соблюдать

4,2

3,4 3,4

2007 2014 2024

Рис. 9. Долговременная динамика содержания в почве гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, а также кислотности почв Чаинского лесного питомника

установленное многолетними исследованиями для хвойных пород оптимальное соотношение NPK – 1,0–0,85–1,12 [16].

Кроме того, необходимо обратить внимание на целесообразность создания для лесных питомников корпоративной ГИС, которая должна обеспечивать отражение всех пространственных особенностей и предоставлять возможность внесения атрибутивных данных, в том числе с целью последующего оперативного управления процессом выращивания посадочного материала и анализом тенденций. Примеры подобного решения уже существуют [25].

Анализируя ситуацию с точки зрения выращивания культивируемых пород, можно отметить следующие тенденции. Во-первых, ель сибирская культивируется в пределах всех возрастов – от 1 до 4 лет, а сосна кедровая сибирская только старших возрастов – 4–5 лет. То есть последние 3 года, несмотря на урожайные годы, сосну кедровую перестали сеять. Во-вторых, именно по ели сибирской наглядно видно ухудшение агротехники выращивания в питомнике за последние 3 года, так как её посевы 2024 г. просто смыло дождями. Основная причина – недостаточность финансирования и нехватка рабочих рук. Применение химических средств ограничено не только экономическими причинами, но и изменениями в законодательстве в сфере оборота пестицидов. Косвенно это подтверждается и большой долей паровых полей.

В то же время в Чаинском лесном питомнике отмечена успешная борьба с сорной растительностью как механическими способами, так и химическими, что очень важно, так как сильная засоренность снижает интенсивность ростовых процессов сеянцев и приводит к необходимости их доращивания еще течение 1 года до нормативных параметров [26].

Заключение

Данные агрохимического состояния почв Чаинского лесного питомника позволяют сделать следующие обоснованные выводы. В целом плодородие почв по комплексу агрохимических показателей оценивается как низкое. В сравнении с данными предыдущего агрохимического обследования (2014 г.) градации кислотности почв изменились. Произошло закисление почв в связи с увеличением доли очень сильнокислых грунтов и отсутствием близких к нейтральной pH, которые отмечались при обследовании 2014 г. Таким образом, ранее преобладали среднекислые и близкие к нейтральной pH почвы, а в настоящее время – очень сильнокислые.

В сравнении с данными предыдущего агрохимического обследования число градаций гумусированности почв тоже изменилось: ранее их было три, а сейчас две – отсутствует градация с повышенным содержанием гумуса. Произошло снижение обеспеченности гумусом, поскольку ранее преобладали почвы среднегумусированные и с повышенной обеспеченностью. Доля почв с низким содержанием гумуса возросла.

На большей части территории (81%) содержание подвижного фосфора выше среднего. В сравнении с данными предыдущего агрохимического обследования число градаций по обеспеченности этим элементом почв не изменилось – их по-прежнему 4 (от средней до очень высокой), как и было ранее.

По наличию обменного калия ситуация более благоприятная, так как его повышенное содержание отмечено на всей территории питомника. В сравнении с данными предыдущего обследования почвы стали гомогенными по обеспеченности этим элементом (присутствует один контур) – вместо четырех градаций стала одна.

Анализ агрохимических картограмм указывает на необходимость проведения мероприятий по повышению плодородия почв на каждом ЭПУ данного питомника.

В процессе дальнейшей эксплуатации необходимо проводить комплекс мероприятий по окультуриванию почв питомника, который предусматривает внесение в больших дозах всех видов удобрений, минеральных в качестве основного в паровых полях, для предпосевного и при-посевного внесения, а также макро- и микроудобрений для корневых и внекорневых подкормок.

Интенсивность и количество вносимых азотных, фосфорных и калийных удобрений должны быть тем больше, чем хуже обеспеченность почв этими элементами питания.

При следующем агрохимическом обследовании рекомендовано провести анализ на содержание азота, в том числе на его формы (амидную, аммонийную и нитратную), плотность сложения почвогрунтов и комплекс мезоэлементов (Fe, Ca, S, Mg) и микроэлементов (B, Cu, Zn, Mn, Mo). Это обусловлено тем, что плотность почвы может очень сильно изменяться при систематическом возделывании и достигать таких величин, при которых молодым растениям (всходам и сеянцам) становится трудно развивать полноценную корневую систему.

Так как среди трех форм азота хорошо усваиваются амидная и аммонийная, важно иметь не только данные о количестве азота в субстрате, но и о соотношении его форм. К немаловажным факторам также относится содержание мезо-и микроэлементов, поскольку они существенно влияют на состояние молодых растений и их полноценное развитие в онтогенезе.

Исследование проведено в рамках государственного задания ИМКЭС СО РАН