Долговременные изменения в нейтральном газовом составе термосферы над Иркутском

Автор: Кушнаренко Г.П., Яковлева О.Е., Кузнецова Г.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Анализируются долговременные изменения отношений основных газовых составляющих термосферы [O]/[N 2] и [O 2]/[O] за 2003-2013 гг. Оценки выполнены по методике авторов и данным Иркутского (52° N, 104° Е) дигизонда для высот ниже максимума ионосферного слоя F1 в спокойных и возмущенных геомагнитных условиях разных сезонов. Обнаружено, что величины отношений [O 2]/[O] в спокойных и возмущенных условиях летних сезонов являются наибольшими в годы длительного минимума солнечной активности.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103578

IDR: 142103578 | УДК: 350.338.2, | DOI: 10.12737/13457

Текст научной статьи Долговременные изменения в нейтральном газовом составе термосферы над Иркутском

В средней ионосфере, на высотах которой располагается область F1, основным показателем состояния термосферы является газовый состав, характеризующийся в основном отношением концентраций атомных частиц кислорода к молекулам кислорода и азота. Влияние газового состава на величину электронной концентрации N и форму профиля высотного распределения N ( h ) особенно отчетливо проявляется на высотах ниже 200 км, где на средних широтах обычно хорошо выполняется условие фотохимического равновесия. Поэтому поведение слоя F1 отражает изменения газового состава термосферы [Щепкин и др., 1997; Кушнаренко и др., 1998], выше существенную роль начинают играть процессы переноса ионизованной компоненты ионосферной плазмы.

Благодаря прямой связи с электронной плотностью отношение [O]/[N2] часто используется как параметр для изучения развития зоны возмущений в течение геомагнитной бури и после нее. Имеющиеся методы определения основных газовых компонент и отношения атомарного кислорода к молекулярному азоту [O]/[N2] разработаны в основном для высот выше максимума слоя F2. В работе [Mordovskaya, 2010] использовались спутниковые наблюдения диска Солнца в различных спектральных областях. В работе [Данилов, 1961] количество поглощающих молекул азота в столбе атмосферы выше 200 км было рассчитано по спектральной линии Lγ (λ=972 Å) серии Лаймана.

Отмеченные обстоятельства делают актуальной разработанную методику оценки состояния термосферы с помощью данных ионосферных измерений методом вертикального зондирования [Щепкин и др., 2009]. Кроме того, авторы используют полуэм-пирическую модель ионосферы (ПЭМ) [Щепкин и др., 1997], которая описывает связь электронной концентрации N на высотах 120–200 км с характеристиками нейтрального газа термосферы и индексом солнечной активности. Предполагая, что поток ионизирующего солнечного излучения достаточно хорошо описывается моделью спектрального распределения, можно с помощью ПЭМ отслеживать состояние термосферы, определяя как ежедневные, так и осредненные по длительному периоду, например за сезон, относительные концентрации основных газовых частиц в условиях различной солнечной и геомагнитной активности.

С появлением регулярных данных по электронной концентрации, получаемых с помощью цифрового ионозонда в Иркутске с конца 2002 г., эта задача стала реальной. В работе исследовано поведение отношений [O]/[N 2 ] и [O 2 ]/[O], полученных по методике авторов, в течение длительного периода спада, минимума и подъема солнечной активности (2003– 2013 гг.). Рассмотрены сезонные изменения отношений в этот период.

МЕТОД ИИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Электронная концентрация на высотах средней ионосферы 120–200 км в дневное время почти целиком контролируется состоянием нейтрального газа термосферы при определенной энергии ионизирующего излучения. На указанных высотах в освещенный период суток на средних широтах выполняется условие фотохимического равновесия, что позволяет сравнительно просто описать связь электронной концентрации N с газовым составом, температурой и потоком солнечного излучения с помощью полуэмпирической модели (ПЭМ) [Щепкин и др., 2004, 2008, 2009], которая может послужить для анализа текущего состояния газового состава термосферы. Уравнение ПЭМ может быть записано в форме:

N / N av = X 1 + X 2 [ n 1 /(5 n 2 + n 3 )]1.5+ X 3 ( n 1 / n 3 )0.5×

×(cosχ0.5+ X 4 exp[–( T ex –600)/600]+ X 5 ( E / E 0 ), (1) где N — электронная концентрация для определенных условий (высота, время), N av — среднее значение N по всему объему данных отдельно для каждой высоты. В нашем случае использовались массивы данных N в высотном интервале 120–200 км за 2003–2013 гг. (дигизонд, ст. Иркутск). X j — коэффициенты уравнения модели, полученные при использовании модели термосферы МСИС [Hedin, 1987] и исходных экспериментальных данных по N , n 1, n 2, n 3 — концентрации частиц атомарного кислорода, молекул кислорода и азота соответственно на высоте опорного уровня термосферы 120 км, T ex — температура экзосферы, χ — зенитный угол Солнца. Уравнение (1) можно записать в следующем виде:

N / N av = X 1 + X 2 rJrw +

+X3 JR(cosх0.5 + X4 exp[-(Tex - 600)/600]) + (2) +X5 (E / E0), где R=[O]/[N2], W=[1/(1+5R2)]1.5, R2=[O2]/[N2], R2/R=[O2]/[O], [O], [O2] и [N2] — компоненты нейтральной атмосферы. Последний член X5(E/E0) в (2) показывает зависимость от относительной энергии потока ионизирующего излучения в диапазоне 5–105 нм, E0 — энергия в максимуме солнечной активности. Для определения энергии потока ионизирующего излучения мы использовали спектр [Solomon et al., 2010], полученный по модели [Richards et al., 1994] с учетом соответствующих измерений солнечного EUV-излучения в период последнего 23/24 солнечного минимума. Этот спектр использовался в расчетах для минимума 2007–2009 гг., в другие периоды использовалась модель [Tobiska, 1998]. Значения электронной концентрации, полученные по измерениям Иркутского дигизонда для всего рассматриваемого периода, брались на высотах 120– 200 км. Таким образом, имелись необходимые данные, по которым из выражения (2) можно было оценить величины R, R2, R2/R. Следует отметить, что, поскольку в формуле (2) величины R=[O]/[N2] и R2/R=[O2]/[O] относятся к высоте 120 км, их можно оценить, используя N на других высотах, именно для опорного уровня термосферы. Процедура расчетов приведена в работе [Кушнаренко и др., 2011].

Предложенный метод позволяет оценивать отношения газовых составляющих [O]/[N 2 ] и [O 2 ]/[O] для дневных часов (07–18 LT). Используются данные по электронной концентрации на высотах 120–200 км.

Для анализа были выбраны все дни со спокойными и возмущенными геомагнитными условиями в разные сезоны 2003–2013 гг. (спад, длительный минимум 2007–2009 гг. и подъем солнечной активности). В результате были исследованы около 400 геомагнитных событий разной интенсивности, а также все спокойные дни для всех сезонов.

Значения индексов F10.7, Ар и Dst были получены из базы данных WDC-C2 в Киото [http://wdc. ]. Для каждого спокойного и возмущенного дня рассчитывались среднее значение отношения за околополуденные часы (10–14 LT), а затем среднее отношение отдельно для каждого сезона указанных лет. Результаты показаны в таблице.

ОТНОШЕНИЕ [O2]/[O]

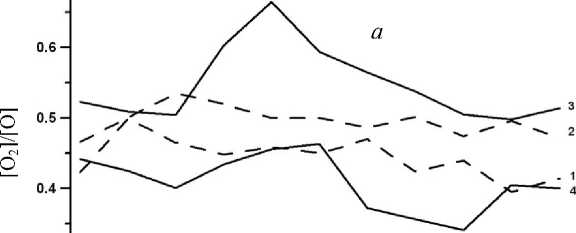

Сезонное изменение средних величин [O 2 ]/[O] в спокойных условиях 2003–2013 гг. более наглядно показано на рис. 1, a . В летние сезоны 2003–2005 гг. отношение [O 2 ]/[O] уменьшается по сравнению с начальными значениями 2003 г. и резко возрастает на 25 % во время солнечного минимума 2007 г., постепенно снижаясь к концу периода до значений 2003 г. Можно думать, что летом относительное содержание молекулярного кислорода увеличивается при понижении уровня солнечной активности. Осенние значения [O 2 ]/[O] являются самыми низкими за весь исследуемый период, причем картина изменения повторяет летнюю. Ветви изменения [O 2 ]/[O] в зимние и весенние сезоны занимают промежуточное положение, причем зимняя ближе по значениям осенней, а весенняя — летней.

Средние отношения [O 2 ]/[O] в возмущенных условиях (рис. 1, б ) превышают значения в спокойных условиях для всего периода и всех сезонов.

Если сравнивать эти превышения для каждого года по сезонам, то зимой и летом с 2003 по 2006 г. это изменение составляет от 45 до 60 %, в последующие годы — до 20 %; весной и осенью — в пределах 20 %. Во время геомагнитных возмущений можно отметить значительное уменьшение [O 2 ]/[O] от начальных значений 2003 г. к концу рассматриваемого

Средние отношения [O]/[N2] и [O2]/[О] во время геомагнитных возмущений и в спокойные дни 2003–2013 гг. (Иркутск)

|

Год |

F 10.7 |

[O]/ |

[N 2 ] |

||||||

|

Зима |

Весна |

Лето |

Осень |

||||||

|

Возм. |

Спок. |

Возм. |

Спок. |

Возм. |

Спок. |

Возм. |

Спок. |

||

|

2003 |

128 |

0.195 |

0.329 |

0.226 |

0.232 |

0.164 |

0.191 |

0.252 |

0.270 |

|

2004 |

106 |

0.227 |

0.295 |

0.248 |

0.245 |

0.160 |

0.199 |

0.247 |

0.259 |

|

2005 |

98 |

0.187 |

0.277 |

0.236 |

0.238 |

0.176 |

0.197 |

0.248 |

0.276 |

|

2006 |

80 |

0.208 |

0.278 |

0.227 |

0.243 |

0.189 |

0.204 |

0.250 |

0.267 |

|

2007 |

74 |

0.208 |

0.290 |

0.235 |

0.240 |

0.198 |

0.208 |

0.220 |

0.244 |

|

2008 |

69 |

0.250 |

0.277 |

0.231 |

0.238 |

0.182 |

0.196 |

0.246 |

0.257 |

|

2009 |

71 |

0.256 |

0.266 |

0.212 |

0.229 |

0.184 |

0.200 |

0.251 |

0.260 |

|

2010 |

80 |

0.267 |

0.289 |

0.235 |

0.260 |

0.192 |

0.207 |

0.255 |

0.263 |

|

2011 |

113 |

0.260 |

0.278 |

0.224 |

0.254 |

0.193 |

0.206 |

0.229 |

0.253 |

|

2012 |

120 |

0.290 |

0.311 |

0.253 |

0.278 |

0.180 |

0.193 |

0.238 |

0.270 |

|

2013 |

123 |

0.307 |

0.312 |

0.241 |

0.246 |

0.197 |

0.205 |

0.236 |

0.270 |

|

[O 2 ] |

/[О] |

||||||||

|

2003 |

128 |

0.897 |

0.423 |

0.528 |

0.466 |

0.805 |

0.523 |

0.504 |

0.442 |

|

2004 |

106 |

0.816 |

0.499 |

0.517 |

0.501 |

0.734 |

0.509 |

0.507 |

0.425 |

|

2005 |

98 |

0.755 |

0.465 |

0.604 |

0.535 |

0.804 |

0.504 |

0.490 |

0.401 |

|

2006 |

80 |

0.693 |

0.448 |

0.602 |

0.520 |

0.871 |

0.603 |

0.492 |

0.434 |

|

2007 |

74 |

0.479 |

0.454 |

0.547 |

0.500 |

0.638 |

0.665 |

0.506 |

0.456 |

|

2008 |

69 |

0.501 |

0.452 |

0.568 |

0.504 |

0.597 |

0.594 |

0.503 |

0.463 |

|

2009 |

71 |

0.476 |

0.455 |

0.525 |

0.499 |

0.640 |

0.565 |

0.380 |

0.372 |

|

2010 |

80 |

0.444 |

0.424 |

0.507 |

0.502 |

0.635 |

0.538 |

0.425 |

0.356 |

|

2011 |

113 |

0.463 |

0.440 |

0.512 |

0.474 |

0.551 |

0.505 |

0.382 |

0.341 |

|

2012 |

120 |

0.428 |

0.395 |

0.511 |

0.496 |

0.519 |

0.498 |

0.477 |

0.405 |

|

2013 |

123 |

0.390 |

0.414 |

0.497 |

0.471 |

0.556 |

0.514 |

0.436 |

0.400 |

0.7

0.3-*-|-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------j-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0.9

П-------------1-------------1-------------1------------- 1------------- 1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------г

2003 2004 2005 2006 2007 0 2011 2012 2013

годы

Рис. 1 . Долговременные изменения средних значений [O2]/[O] в спокойных ( а ) и возмущенных ( б ) условиях для разных сезонов: 1 — зима, 2 — весна, 3 — лето, 4 — осень

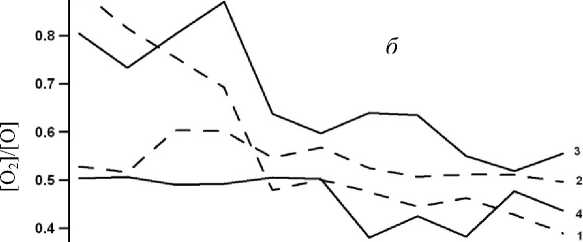

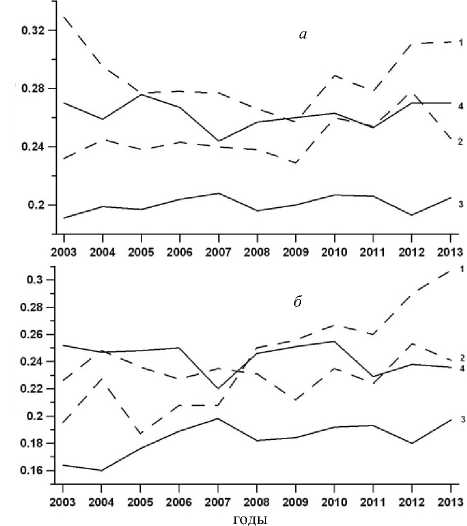

[О]/[N 2 ] [О]/[N 2 ]

Рис. 2. То же для отношения [O]/[N2]

периода: в зимние сезоны — на 57 %, летние — на 30 %, причем максимальные значения, как и в спокойных условиях, приходятся на летние сезоны почти по всему периоду. Весной и осенью можно отметить незначительное уменьшение средних отношений [O 2 ]/[O] к 2013 г. по сравнению с 2003 г.

ОТНОШЕНИЕ [O]/[N2]

В спокойных условиях зимние величины [O]/[N 2 ] являются наибольшими по сравнению с другими сезонами по всему периоду (рис. 2, a ). При движении к 2009 г. отношение [O]/[N 2 ] уменьшается на 20 % от значения 2003 г., затем постепенно увеличивается к 2013 г. В летние сезоны [O]/[N2] имеет самые низкие значения с небольшими вариациями по всему периоду. Поведение [O]/[N 2 ] в осенние сезоны по значениям ближе зимней ветви, минимальное значение наблюдалось в 2007 г., в дальнейшем происходит увеличение к 2013 г. Все изменения осенью и весной находятся в пределах 20 % по сравнению с 2003 г.

В возмущенных условиях (рис. 2, б ) относительное содержание атомного кислорода всегда уменьшается и зависит от сезона и интенсивности возмущений. В зимние сезоны с 2003 по 2007 г. значения [O]/[N 2 ] уменьшаются на 25–40 % в сравнении со спокойными условиями, в последующие годы уменьшение незначительное. Зимние отношения [O]/[N 2 ] в возмущенных условиях в 2013 г. на 35 % превышают значения 2003 г., летние — на 17 %. Для летних сезонов в минимуме солнечной активности характерны самые низкие значения [O]/[N 2 ] с небольшим увеличением, как и в спокойных условиях. Весной и осенью в условиях возмущений по всему периоду вариации средних значений [O]/[N 2 ] являются слабыми или практически отсутствуют.

Было проведено сравнение рассчитанных отношений [O]/[N2] со значениями, полученными по кар- там, построенным на основе измерений УФ-спектрометра пространственного сканирования GUVI []. Эти карты обеспечивают дневное глобальное покрытие земной мезосферы и нижней термосферы (высоты 60–180 км). Сравнение было проведено для всех выбранных дней со спокойными и геомагнитно-возмущенными условиями для всех сезонов 2003–2013 гг. Существует приемлемое соответствие для летних сезонов этого периода: значения [O]/[N2] по GUVI составляют 0.2–0.3 (см. табл.). Весной и осенью соответствие имеет место для отдельных событий, поскольку в рассматриваемый период было много дней с отсутствием измерений. Значения по GUVI в эти сезоны находятся в диапазоне 0.2–0.6. Зимой значения по GUVI выше наших оценок. По-видимому, используемая в нашем методе модель термосферы [Hedin, 1987] не всегда корректно описывает газовый состав в регионе Иркутска в возмущенных условиях зимнего периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базе регулярных ионосферных измерений методом вертикального зондирования получены оценки основных газовых составляющих термосферы над Иркутском в различных геофизических условиях длительного периода 2003–2013 гг. В результате анализа полученных оценок установлено следующее.

-

1. Геомагнитные условия значительно влияют на сезонные изменения относительного газового состава на рассматриваемых высотах. В первую половину исследуемого периода отношение [O2]/[O] во время возмущений увеличивается зимой и летом на 45– 60 % по сравнению со спокойными условиями, величина [O]/[N2] зимой уменьшается соответственно на 25–40 %.

-

2. В спокойных условиях во все сезоны отношения [O2]/[O] и [O]/[N2] к 2013 г. почти не изменились от начальных значений 2003 г.

-

3. Во время возмущений в зимние сезоны [O 2 ]/[O] уменьшились на 57 %, в летние — на 30 % от значений 2003 г. Величина [O]/[N 2 ] зимой к 2013 г. возросла на 35 %, летом — на 17 %. В остальные сезоны вариации для обоих отношений небольшие.

-

4. Средние отношения [O2]/[O] максимальны летом в годы минимума солнечной активности в спокойных геомагнитных условиях. Их значения возрастают в этот период на 25 % по отношению к 2003 г. Можно думать, что летом относительное содержание молекулярного кислорода увеличивается при понижении уровня солнечной активности.

-

5. Для [O]/[N 2 ] в спокойных и возмущенных условиях характерны самые низкие значения в летние сезоны, зимой — самые высокие в спокойных условиях.

-

6. Сравнение наших оценок [O]/[N 2 ] со значениями на основе измерений УФ-спектрометра GUVI для всех выбранных дней, сезонов и исследуемых условий показало приемлемое соответствие для летних сезонов: значения [O]/[N 2 ] по GUVI составляют 0.2–0.3. Весной и осенью соответствие имеет место для отдельных событий. Зимой значения по GUVI выше наших оценок.

Список литературы Долговременные изменения в нейтральном газовом составе термосферы над Иркутском

- Данилов А.Д. О молекулярном азоте в верхней атмосфере//Искусственные спутники Земли. АН СССР. 1961. Вып. 10. С. 98-101.

- Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М., Колпакова О.Е. Оценки отношений основных газовых составляющих во время сильных и умеренных геомагнитных возмущений в период спада и минимума солнечной активности//Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 19. С. 134-139.

- Щепкин Л.А., Кузнецова Г.М., Кушнаренко Г.П. Оценки относительного содержания атомов и молекул кислорода на высоте 120 км по данным ионосферных измерений//Геомагнетизм и аэрономия. 2009. Т. 49, № 4. С. 350-353.

- Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М. Уравнение модели связи электронной концентрации с характеристиками термосферы с учетом потока ионизирующего излучения//Геомагнетизм и аэрономия. 2004. Т. 44, № 1. С. 119-122.

- Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М. Возможность оценок относительного содержания атомов и молекул кислорода по данным измерений электронной концентрации в средней ионосфере//Геомагнетизм и аэрономия. 2008. Т. 48, №1. С. 129-133.

- Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М., Фрейзон И.А. Зависимость параметров средней ионосферы от солнечной и геомагнитной активностей. 1. Степень развития слоя F1//Геомагнетизм и аэрономия. 1998. Т. 38, № 5. С. 72-76.

- Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Фрейзон И.А., Кузнецова Г.М. Связь электронной концентрации в средней ионосфере с состоянием термосферы//Геомагнетизм и аэрономия. 1997. Т. 37, № 5. С. 106-113.

- Hedin A.E. MSIS-86 Thermospheric Model//J. Geophys. Res. 1987. V. 92, N A5. P. 4649-4662.

- Mordovskaya V.G., Ignatyev A.P., Boldyrev S.I., et al. Method of monitoring atomic oxygen and molecular nitrogen composition in the upper atmosphere on XUV images of the Sun//Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 5. P. 679-685.

- Richards P.G., Fennelly J.A., Torr D.G. EUVAC: A solar EUV flux model for aeronomic calculations//J. Geophys. Res. 1994, May 1. V. 99. N A5. P. 8981-8992.

- Solomon S.C., Woods T.N., Didkovsky L.V., et al. Anomalously low solar extreme ultraviolet irradiance and thermospheric density during solar minimum//Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37, L16103. DOI: 10.1029/2010GL044468.

- Tobiska W.K., Eparvier F.G. EUV97: Improvements to EUV irradiance modeling in the soft X-rays and EUV//Solar Phys. 1998. V. 147, N 1. P. 147-159.

- URL: http://guvi.jhuapl.edu/(accessed June 7, 2015).

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/(accessed June 7, 2015).