Донные сообщества р. Чусовая (бассейн Камы)

Автор: Беляева П.Г., Поздеев И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 6, 2005 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты одновременных исследований водорослевых обрастаний (фитоперифитон) и бентофауны каменистых грунтов среднего течения р. Чусовой (предгорный водоток Среднего Урала в бассейне Камы). Приводятся сведения об их качественных и количественных характеристиках. Обсуждаются закономерности пространственного распределения донных сообществ

Короткий адрес: https://sciup.org/147204354

IDR: 147204354 | УДК: 574.586:

Текст научной статьи Донные сообщества р. Чусовая (бассейн Камы)

Данные о структуре и количественных характеристиках зообентоса среднего течения р. Чусовой немногочисленны (Павлюк, 1998; Паньков, 2000), а сведения о фитоперифитне вообще отсутствуют. Целью настоящей работы является составление экологической характеристики эпилитона (сообщество водорослей на каменистых грунтах) и зообентоса, а также поиск закономерностей в развитии этих сообществ применительно к данному водотоку.

Материал и методика

Река Чусовая берет начало на восточном склоне Среднего Урала и впадает в Чусовской залив Камского водохранилища. Это типичная предгорная река, характеризуется она чрезвычайной извилистостью своего русла и неравномерностью скоростей течения: длинные плёсы сменяются короткими перекатами. Ширина реки в среднем течении от 60 до 100 м, преобладающие глубины от 0.5 до 2 м. Скорость течения от 0.08-0.25 м/с на плесовых участках, на перекатах достигает 1.0 м/с. Среднелетняя температура воды в реке 14.7°С (Таусон, 1947), в период исследований она равнялась 17-18°С, максимальная температура воды 21°С. Наибольшие площади дна занимают гравийногалечные и валунные грунты, которые в вегетационный период покрыты некоторым количеством водорослевых обрастаний. Химический состав вод в Чусовой формируется в условиях легкорастворимых пород - известняков, доломитов, ангидритов. Общая минерализация воды составляет 363.2 646.6 мг/л. Чусовая относится к рекам гидрокарбо-натно-кальциевых вод с большим количеством сульфатов. Река характеризуется снеговым питанием и коротким периодом стока талых вод, для летнеосеннего периода характерны дождевые паводки (Ресурсы..., 1973).

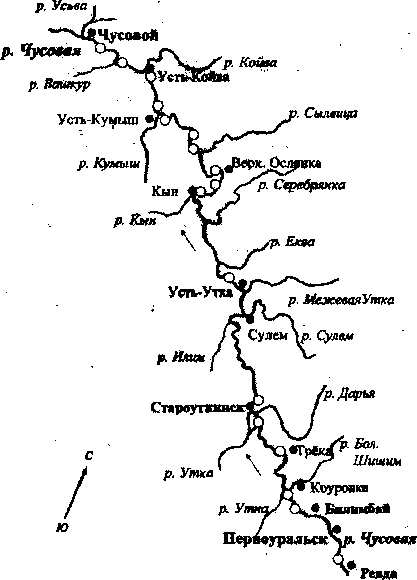

Гидробиологические пробы отбирали в июле 2003 г. в среднем течении р. Чусовой - от устья р. Ревды до устья р. Усьвы (около 400 км), на 17 разрезах с учётом гидрологического режима реки (рис. 1). Станции отбора проб были приурочены к наиболее типичным для Чусовой биотопам: рипали и медиали плёсов и перекатов. Пробы эпилитона (47) отбирали прямым изъятием субстрата из воды, обработку и анализ материала проводили по стандартным методикам (Методика..., 1975). Одновременно в тех же точках отбирали зообентические пробы (52), при промывании использовался мельничный газ № 49 (Жадин, 1960; Методика..., 1975).

Таксономическую принадлежность различных групп водорослей и донных беспозвоночных устанавливали по определителям и справочникам, приведённым в списке цитируемой литературы. Эколого-географическая характеристика эпилитона составлена по наиболее разработанным системам, принятым в экологии и биогеографии водорослей (Прошкина-Лавренко, 1953; Sladecek, 1973; Давыдова, 1985; Вассер и др., 1989; Баринова и др., 2002).

В эпилитоне доминантами считаются виды с биомассой, большей и равной 10% от общей биомассы, субдоминантами - виды с биомассой, большей и равной 5% от общей биомассы сообщества (Охапкин, 2002). Руководящие комплексы зообен-тоценозов выделялись при помощи расчёта индекса доминирования (Методика..., 1975).

Результаты и обсуждение

В фитопланктоне р. Чусовой (Таусон, 1947) от-

мечена 51 форма водорослей и выявлены массовые виды. Сообщества планктонных водорослей в реке не формируют значительных по плотности и разнообразии группировок, не получают массового развития и макрофиты. Поэтому эпилитон рассматривается как наиболее индикаторная и цено-тически значимая экологическая группа в р. Чусовой.

Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб эпилитона и зообентоса в р. Чусовой: о - станции отбора проб; • - населенные пункты

В результате исследований впервые определен видовой состав эпилитона р. Чусовой, всего выявлено 126 видов и внутривидовых таксонов водорослей из 13 порядков, 32 семейств и 45 родов. Такое количество водорослей соразмерно с количеством их в других водотоках. Так, в эпилитоне горных водотоков восточного склона Полярного Урала в августе 2001 г. было обнаружено 168 видов, разновидностей и форм водорослей (Ярушина, 2003).

Основу списка перифитонных водорослей каменистых грунтов составили диатомовые (58.7%). Являясь постоянным компонентом перифитонных сообществ, диатомовые водоросли доминируют по численности и биомассе во всех биотопах реки и представлены в основном типичными бентосными формами (51.3% от числа диатомей). Из диатомей доминируют Cocconeis placentula Ehr., Navicula viridula (KUtz.) Ehr., Cymbella cistula (Ehr.) Kirchner, Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H., Cymbella ventrico'sa Kutz., Epithemia sorex KUtz., Didymosphenia gemi- nata (Lyngb.), Ceratoneus arcus (Ehr.) KUtz., Gom-phonema olivaceum (Lyngb.) KUtz., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Fragilaria pinnata Ehr., Diatoma vul-gare var. productum Grun.

Наиболее распространенными среди зеленых водорослей являются представители родов Scene-desmus (1), Pediastrum (5), Cosmarium (4), доля которых на разных биотопах составляет 60-80% всех видов зеленых. Доминантами являются Pediastrum boryanum (Тигр.) Menegh., Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs., Cosmarium botrytis Menegh., Tetraedron incus (Teil.) G.M.Sm. Нитчатки встречались в относительно небольшом количестве отдельными куртинами в прибрежьях. Основная масса нитчатых зеленых водорослей в Чусовой образуется за счет представителей родов Cladophora и Mougeotia, к ним могут присоединяться нити Ulothrix и Spirogyra.

Состав синезеленых водорослей определяется Oscillatoria agardhii Gom., Oscillatoria limos a Ag., Anabaena flos-aquae (Lyndb.) Breb., Anabaena qffinis Limm, Lyngbia limnetica Lemm. и другими видами с незначительной продуктивностью их популяций.

Индекс Шеннона, отражающий особенности структурной организации перифитона, составил от 2.35 до 3.64 бит/г, что указывает на равномерное развитие видов в эпилитоне р. Чусовой. Кроме того, эти величины соразмерны с таковыми для фитоперифитона в целом и сопоставимы с данными для других гидробионтов (Охапкин, 2002).

Эпилитон р. Чусовой сформирован в основном обитателями бентали и планктонными формами, что может определяться высокой гидродинамичностью как фактором, влияющим на структуру сообществ (Комулайнен, 1999; Охапкин, 2000). Основу флористического списка эпилитона составляют пресноводные формы, имеющие оптимум в нейтральных или слабощелочных водах, в большинстве своем космополиты (табл. 1).

Более половины обнаруженных водорослей (55.7%) являются индикатором сапробности воды, что позволяет судить о сапробности разнородных водных масс. Среди этих водорослей преобладают виды-индикаторы ^-мезосапробной степени загрязнения; виды-индикаторы меньшей степени органического загрязнения в целом составляют 16.7%, а более сильного - 11.2%.

Макрозообентос на исследованном участке р. Чусовой представлен 102 таксонами беспозвоночных; наибольшим разнообразием отличаются личинки хирономид (50 видов и форм). К массовым формам донных животных можно отнести олигохет Stylodrilus heringianus Claparede, 1862, двустворчатых моллюсков Rivicoliana rivicola (Lamarck, 1818), Euglesa sp., брюхоногих моллюсков Ancylus fluvia-tilis O.F. MUller, 1774, Cincinna depressa (C. Pfeiffer, 1828), веснянок Leuctra digitata Kempny, 1899, подёнок Heptagenia sulphurea (Muller, 1776), ручейников рода Hydropsyche и Polycentropus flavomaculatus

Pictet, 1834, жуков сем. Elmidae, хирономид Thienemannimyia gr. lentiginosa, Thienemanniella gr. clavi-cornis, Microtendipes gr. pedellus. Следует отметить, что в июле зообентос составляют младшевозраст-ные особи с низким индивидуальным весом и небольших размеров.

Таблица 1

Распределение видов эпилитона р. Чусовой по эколого-географическим группам

|

Группы |

Число видов (%)* |

|

Местообитание: |

|

|

Планктонные |

39(31) |

|

Планктонно-бентосные |

13(10.3) |

|

Бентосные |

53 (42.1) |

|

Литоральные |

2 (L6) |

|

Распространение: |

|

|

Космополитные |

87 (69) |

|

Бореальные |

18(14.3) |

|

Аркто-альпийские |

3 (2.4) |

|

Сапробность: |

|

|

Х(%-о)-сапробы |

5 (4.0) |

|

Олигосапробы |

4 (3.2) |

|

о-0, (0-о)-мезосапробы |

12 (9.5) |

|

0-мезосапробы |

35 (27.8) |

|

0-а, (о-0)-мезосапробы |

Ю (8) |

|

о-мезосапробы |

4 (3.2) |

|

Отношение к pH: |

|

|

Алкалифилы и алкалиби- |

|

|

онты |

48 (38) |

|

Индифференты |

28 (22.2) |

|

Ацидобионты |

2 (1.6) |

|

Галобность: |

|

|

Галофилы и мезаголобы |

18(14.3) |

|

Индифференты |

84 (66.7) |

|

Галофобы |

5 (4.0) |

* Процент каждой группы дан от общего числа видов и внутривидовых таксонов водорослей

В составе зообентоса присутствуют как типичные реобионты: сем. Simuliidae, Ryacophila nubila Zetterstedt, 1840, H. sulphurea, Eukiefferiella gr. claripennis, так и эврибионтные формы: Р. flavo-maculatus, Caenis macrura Stephens, 1835, M. gr. pedellus и другие. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие олигохет сем. Nai-didae'. единично зарегистрированы виды-космополиты Nais symplex Piguet, 1906 и Slavina appendiculate (d’Udekem, 1855) и двустворчатых моллюсков сем. Unionidae, также единично отмеченных в качественных пробах. В целом таксономическая структура зообентоса Чусовой соответствует таковой предгорных рек Среднего Урала. Единственной группой донных животных, имеющей 100% встречаемость, являются личинки хирономид, которые составляют в среднем 48.2% общей численности всех макробентосных беспозвоночных. Хирономи-ды обеспечивают высокое видовое разнообразие экосистемы, тем самым разветвляют и удлиняют пищевые цепи, что в свою очередь способствует более полной трансформации вещества внутри водоёма. По способам добывания пищи большая часть видов комаров-звонцов р. Чусовой, по классификации Э.И. Извековой (1980), относится к группам собирателей, собирателей+хватателей, а также соскребателей. При этом численность, биомасса и разнообразие хирономид практически равны на разных биотопах реки (табл. 2), что можно объяснить доступностью и обилием основного корма, а именно эпилитических водорослей. Так, по данным М.С. Алексевниной (2000) и Т.Д. Зинченко (2002), в питании личинок хирономид важную роль играют такие рода водорослей, как Сос-coneis, Diatoma, Navicula, Cymbella, широко распространённые в р. Чусовой.

Таблица 2 Структура хирономидных сообществ на разных биотопах р. Чусовой

|

С § to |

В * В s о |

S ~ 1 s x о i a s |

s 2 |

CO § S о M 4 О ^ |

|

|

« « О Й в 1 5 с § а. |

Thienemannimyia gr. lentiginosa Microtendipes gr. pedellus |

2.87 2.85 |

2896 |

0.49 |

24 |

|

S д о вс о я с |

Microtendipes gr. pedellus Thienemannimyia gr. lentiginosa |

4.33 2.87 |

2546 |

0.50 |

21 |

|

о |

Thienemannimyia gr. lentiginosa |

2.65 |

|||

|

я 5 S 5 S |

Cricotopus gr. cylindraceus Thienemanniella gr. clavicornis |

1.62 1.58 |

2374 |

0.39 |

24 |

|

Thienemannimyia gr. lentiginosa |

1.8 |

||||

|

к Q. С |

Cricotopus gr. cylindraceus |

1.69 |

2880 |

0.45 |

23 |

|

Eukiefferiella gr. claripennis |

1.58 |

Эпилитон перекатов р. Чусовой характеризуется видовым разнообразием (102 вида и формы), высокими показателями численности (811871 тыс.кл./м2) и биомассы (4,08 г/м2), что наблюдается и в других речных экосистемах (Angradi, Kubly, 1993; Протасов, 1994; Комулайнен, 2002; Беляева, 2002). Доминантный комплекс эпилитона перекатов р. Чусовой представлен видами S. ulna, С. ventricosa, Е. sorex, С. placentula, Cladophora sp., а к субдоминантам относились G. olivacium, Ach-nanthes lanceolata (Breb.) Grun., C. cistula, Cera-toneis. arcus. В структуре эпилитона медиали и ри-пали перекатов различий не обнаружено.

Для бентофауны перекатов характерно доминирование подёнок Н. sulphurea и ручейников рода Hydropsyche, биомасса которых составляет до 30% общей биомассы. Различия в зообентосе рипали и медиали перекатов определяются главным образом наличием в последней моллюсков Musculium гуск-holti Normand, 1844, которые составляют более 38% биомассы сообществ медиали перекатов. Среди хирономид прибрежья перекатов велика роль представителей подсемейств Tanypodinae и Orthocladiinae, в медиали перекатов - Orthocladiinae (см. табл. 2). В целом на перекатах реки отмечено 59 видов и форм донных животных, биомасса сообществ этого биотопа составила 8.33 г/м2 при численности 5.6 тыс.кл./м2.

Фитоперифитон каменистых грунтов плёса исследован нами в намывной и подмывной рипали и медиали реки. На каменистых грунтах плесов на глубине 1-1.8 м при меньших скоростях течения видовое разнообразие, численность и биомасса фитоперифитона, как правило, сокращаются. По составу доминантных и субдоминантных комплексов эпилитон рипали практически не отличается от предыдущего сообщества, хотя по количественному развитию значительно уступает ему. Средняя биомасса эпилитона рипали составляет 1.75 г/м2, а средняя численность - 389334 тыс.кл./м2. При анализе количественных характеристик эпилитона и зообентоса были обнаружены некоторые отличия между сообществами рипали намывного и подмывного берегов. В условиях рипали намывного берега фитоперифитон каменистых грунтов отличается более высокими значениями численности (521384 тыс.кл./м2), биомассы (2.1 г/м2) и большим видовым разнообразием (98 видов и форм водорослей) по сравнению с фитоперифитоном подмывной рипали, где обнаружено 79 видов и форм водорослей (биомасса - 1.4 г/м2 и численность -251283 тыс.кл./м2). Необходимо отметить, что и в составе доминантных комплексов этих альгоцено-зов существуют отличия. Так, в эпилитоне намывной рипали преобладали F. pinnata, С. lanceolata, Р. boryanum, Cladophopra sp., а в элипитоне на подмывной - D. geminata, . S. ulna, Е. sorex, Gyrosigma acuminatum (Ktitz.) Rabenh., C. botrytis. В обоих биотопах представлены такие виды, как С. placentula, Р. tetras, N. viridula, С. cistula. Зообентоценозы рипали намывного берега отличаются большей численностью, биомассой и видовым разнообразием донных животных. Здесь доминируют сферииды R. rivicola, подёнки Н. sulphurea и олигохеты 5. heringianus, также значительное развитие получают подёнки Ephemera lineata Eaton, 1870, веснянки L. digitata и хирономиды М. gr. pedellus. На этом биотопе отмечена 61 форма бентосных беспозвоночных, биомасса сообщества составила 11.39 г/м2 при численности около 6.2 тыс.экз./м2. В рипали подмывного берега доминирующий комплекс слагают жуки сем. Elmidae и ручейники Hydropsiche pellucidula Curtis, 1834, обеспечивая своим развитием около 15% биомассы сообщества. Значительного развития также достигают моллюски, стрекозы и другие ручейники. В хирономидоценозах рипали разных берегов ведущее положение занимают тани-подины и хирономины. В сообществах подмывного прибрежья выявлено 57 видов, биомасса и плотность поселений равны соответственно 7.87 г/м2 и 5.6 тыс.экз./м2.

Альгоценозы, сформированные в медиали плёсов, отличаются наименьшим видовым разнообразием (37 видов и форм) и небольшим количественным развитием. Средняя биомасса 1.18 г/м2. Основу альгоценоза каменистых грунтов медиали составляли виды: Е. sorex, N. viridula, G. acuminatum, C. lanceolata, C. placentula. Зообентоценозы в медиали плёсов формируются с преобладанием моллюсков R. rivicola, жёсткокрылых сем. Elmidae. В целом доля мягкотелых составляет 56.7% биомассы сообществ медиали. Подёнки и ручейники, доминирующие на перекатах, в этом биотопе занимают положение субдоминантов. В хирономидных сообществах возрастает роль таниподин, в частности Т. gr. lentiginosa. Биомасса зообентоценоза медиали реки, в состав которого входят 58 видов животных, оказалась равной 11.84 г/м2, а численность - 6.5 ТЫС.ЭКЗ./М2.

Таким образом, в условиях среднего течения р. Чусовой формируются достаточно однородные сообщества, однако характерные для каждого биотопа условия определяют неодинаковый уровень развития эпилитона и зообентоса.

Количество эпилитона на перекатах оказалось наибольшим. Это связано с особенностями световых и физико-химических характеристик данного биотопа, способствующими обильной вегетации фитоперифитона. В свою очередь, значительное развитие водорослевых обрастаний обеспечивает благоприятные трофические условия для донных животных (соскребателей) и формирует субстрат д ля их поселений.

В медиали плёсовых участков складываются зообентоценозы, отличающиеся наибольшей численностью и биомассой. В этом же биотопе отмечено наименьшее развитие эпилитона, что можно считать следствием его выедания зообентосом.

В рипали плёсовых участков уровень развития эпилитона также невелик, хотя и несколько выше, чем в медиали плёсов. При этом в 2-2.7 раза повышается видовое богатство фитоперифитона. Биомасса водорослевых сообществ прибрежья у намывного берега несколько выше, чем у подмыв-ного. Там находят более благоприятные условия организмы-фильтраторы (R. rivicola) и глотатели (У heringianus). Ведущую роль в зообентоценозе играют потребители более доступного, в условиях этого биотопа, детрита. Очевидно, водоросли бентосными животными потребляются в меньшей степени, так как соскребатели, являясь фитофагами, занимают подчинённое положение.

В подмывной рипали, при скоростях течения, близких к таковым в медиали плёсов, водорослевые сообщества по качественным и количественным характеристикам мало отличаются от сообществ в медиали. В зообентосе здесь доминируют ручейники Н. pellucidula, велико количество жуков сем. Elmidae и хирономид - потенциальных потребителей водорослей. Фитоперифитон этого биотопа при большем видовом богатстве по количественным показателям развития фактически остаётся на уровне фитоперифитона медиали плёсов реки.

В целом уровень развития эпилитона невысокий, что, во-первых, связано с сезонными сукцессиями сообществ эпилитических водорослей, в результате которых формируются полидоминантные сообщества и, как правило, происходит значительное снижение их количества (Девяткин, 1979; Беляева, 2002). Во-вторых, большинство видов беспозвоночных, исходя из литературных данных (Извекова, 1980; Монаков, 1998; Алексевнина, 2000), по способу питания и составу пищи являются собирателями-детритофагами, соскребателями-фитофагами, они всеядны, потребляют в большом количестве эпилитон, детрит и мейозообентос.

Выводы

Впервые получены сведения о водорослевых обрастаниях каменистых грунтов р. Чусовой и данные одновременного изучения развития эпилитона и зообентоса. Отмечено достаточно высокое видовое разнообразие водорослей (126 видов и форм) и донных животных (102 вида и формы). Однако количественные показатели развития эпилитических водорослей оказались низкими (биомасса от 1 до 4 г/м2), что, по нашему мнению, связано с сезонными сукцессиями в структуре фитоперифитона, а также с использованием эпилитона в пищу бентосными животными, биомасса которых на разных биотопах оказалась в пределах 6.17-11.84 г/м2, что соответствует среднему уровню развития бентоса в большинстве предгорных рек Урала. Преобладают в сообществах донные беспозвоночные, по способу питания являющиеся собирателями и соскребателями, использующими в пищу фитообрастания, детрит и мейозообентос.

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что на всём протяжении среднего течения р. Чусовой получает развитие типичный литореофильный биоценоз, важнейшие компоненты которого находятся в тесной взаимосвязи, определяя уровень развития друг друга.

Список литературы Донные сообщества р. Чусовая (бассейн Камы)

- Алексевнина М. С. Питание и пищевые потребности массовых видов личинок хирономид р. Сылвы//Вести. Перм. ун-та. 2000. Вып. 2. Биология. С. 278-283.

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимоеа О.В. Водоросли -индикаторы в оценке качества окружающей среды. 2002. 145 с. WEB: http://www.herba.msu.ru/alge/

- Беляева П.Г. Современное состояние фитоперифитона и его роль в экосистеме среднего течения р. Сылвы (бассейн Камы): Автореф. дис.... канд. биол. наук. Пермь, 2002. 24 с.

- Вассер СП., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли: Справочник. Киев: Наукова думка, 1989. 608 с.

- Давыдова Н.Н. Диатомовые водоросли -индикаторы природных условий водоемов в голоцене. Л., 1985.224 с.

- Девяткин В.Г. Динамика развития альгофлоры обрастаний в Рыбинском водохранилище//Флора и растительность водоемов бассейна верхней Волги. Рыбинск, 1979. С. 78-108.

- Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные). Т.2, ВЫП.1. Л.: Наука, 1988. 116 с.

- Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. М., 1960. 191 с.

- Зинченко Т.Д. Хирономиды поверхностных вод бассейна Средней и Нижней Волги (Самарская область). Эколого-фаунистический обзор/ИЭВБ РАН. Тольятти, 2002. 174 с.

- Извекова Э.И. Экология хрфономид. Питание//Бентос Учинского водохранилища. М., 1980. С. 72-101.

- Комулайиен С.Ф. Формирование и функционирование фитоперифитона в реках: Оперативно информационные материалы/Карельский научный центр РАН. Петрозаводск, 1999. 50 с.

- Комулайнен С.Ф. Формирование структуры фитоперифитона рек Карелии: Автореф. дис.... канд. биол. наук. СПб., 2002. 23 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975.239 с.

- Монаков А.В. Питание пресноводных беспозвоночных. М., 1998.320 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР. М., 1977.376 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1994. Т. 1. Низшие ракообразные. 326 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1995. Т. 2. Ракообразные. 628 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1997. Т. 3. Паукообразные. Низшие насекомые. 444 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1999. Т. 4. Высшие насекомые. Двукрылые. 1000 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 2001. Т. 5. Высшие насекомые. Ручейники. Чешуекрылые. Жесткокрылые. Сетчатокрылые. Большекрылые. Перепончатокрылые. 840 с.

- Определитель пресноводных водорослей СССР. М., 1953. Вып. 2. 652 с; М., 1954. Вып. 6. 212 с; Л., 1982. Вып. 11(2). 624 с.

- Охапкин А.Г. Динамика видовой структуры пота-мофитопланктона в водотоках разного типа//Биология внутренний вод. 2000. № 1. С. 53-61.

- Охапкин А.Г. Сукцессии фитопланктона при эвтрофировании и зарегулировании стока речных экосистем//Бот. журн. 2002. Т. 87, № 4. С. 84-92.

- Павлюк Т.Е. Использование трофической структуры сообществ донных беспозвоночных для оценки экологического состояния водотоков: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Екатеринбург, 1998. 24 с.

- Паньков Н.Н. Зообентос текучих вод Прикамья. Пермь, 2000. 192 с.

- Протасов А. А. Пресноводный перифитон. Киев: Наукова думка, 1994. 308 с.

- Прошкина-Лавренко А.И. Диатомовые водоросли -показатели солености воды//Диатомовый сборник. Л., 1953.Вып. I. e. 186-205.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. И. Средний Урал и Предуралье. Вып. 1. Л., 1973. 650 с.

- Сергеева И. В. Систематика и диагностика таниподин (Diptera, Chironomidae: Tanypodinae) из водоёмов России: Автореф. дис.... канд. биол. наук. СПб., 1995. 16 с.

- Таусон АО. Водные ресурсы Молотовской области. Молотов: Изд-во ОШЗ, 1947. 321 с.

- Царенко П.М. Краткий определитель хлорококко-вых водорослей Украинской ССР. Киев: Наук, думка, 1990. 208 с.

- Ярушина М.И. Фитоперифитон водоемов восточного склона Полярного Урала//Перифитон конти-нентальньгх вод: современное состояние изученности и перспективы дальнейших исследований: Материалы докл. междунар. симпоз. Тюмень, 2003. С. 63-66.

- Cranston P.S. A key to larvae of the british II Freshwater biological association scientific publication. 1982. №45. 152 p.

- Angradi Т.К., КиЫу D.M. Regulated Rivers: Research II Management. 1993. Vol. 8, № 4. P. 345-358.

- Hirvenoja M. Revesion der Gattung Cricotopus van der Wulp und ihrer Verwandten {Diptera, Chironomidae) II Ann. Zool. Fennici. 1973. Vol. 10, № 1. 363 p.

- Komarek J., Fott B. Chlorophyceae (Crunlagen), Ordnung: Chlorococcales II Die Binnengewasser Einzeldarstellungen aus der Limnologie und ihren Nachbargebieten. Stuttgard: E. Schweizerbart'sche, 1983. Bd. 16: Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologie. T. 7. H. 1. 1044 s.

- Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae II Susswasserflora von Mitteleuropa. Stuttgart; Jena: Gustav Fischer, 1986. Bd. 2/1. 876 s,; 1988. Bd. 2/2. 596 s.; 1991. Bd. 2/3. 576 s.; 1991. Bd. 2/4.473 s.

- Sladecek V. System of water quality from the biological point of view II Arch. Hydrobiol. 1973. Bd. 7, №7.218p

- Soponis A. A revision of the nearctic species of Orthocladius {Qrthocladius) van der Wulp (Diptera, Chironomidae). Ottawa, 1977. 167 p.