Дополнения к адвентивной флоре средней России

Автор: Сухоруков А.П., Васюков В.М., Кушунина М.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены дополнения по распространению ряда адвентивных таксонов в пределах Московской, Рязанской, Саратовской, Самарской и Тамбовской областей, а также обсуждение экологии и ареала некоторых неофитов в Средней России. Для Рязанской области в качестве новых адвентивных видов впервые приводятся Amaranthus powellii (Amaranthaceae) и Glycyrrhiza glabra (Fabaceae); для Самарской - Eriochloa villosa (Poaceae); для Тамбовской - Echinochloa muricata ( E. microstachya ), Eriochloa villosa (Poaceae) и Helianthus lenticularis (Asteraceae). Rumex patientia (Polygonaceae) впервые собран в г. Москве. Установлено, что в Саратовском Заволжье R. patientia является самым распространенным представителем рода, в то время как обычный на западе области схожий вид R. confertus в левобережных районах является редким растением. Находки Echinochloa muricata и Eriochloa villosa в средней полосе европейской части России становятся всё более частыми, что может свидетельствовать о натурализации этих злаков.

Флористические находки инвазивные виды ксенофиты средняя Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/148314539

IDR: 148314539 | УДК: 581.527.7

Текст научной статьи Дополнения к адвентивной флоре средней России

В течение последних лет авторы настоящей публикации проводили флористическое обследование центральных областей Европейской России с целью обобщения данных по ряду критических представителей заносного компонента флоры. При этом основное внимание уделялось выявлению распространения некоторых просматриваемых и считающихся редкими заносных растений, мониторингу изменения вторичных типов растительности на крупных железнодорожных узлах, а также сбору и анализу данных о карпологических признаках, значимых для экспансии неофитов. Часть результатов уже опубликована, в том числе в форме крупных обобщений (Сухоруков, 2010; 2014), а некоторые новые данные по распространению и экологии инвазивных таксонов учтены в последнем определителе по средней полосе европейской части России (Маевский, 2014).

Многолетние исследования авторов в Центральном Черноземье и Поволжье, а также анализ образцов других коллекторов убеждают в том, что в последние годы в этих регионах появился ряд новых и активно расселяющихся чужеродных элементов. К их числу принадлежат Eragrostis albensis H. Scholz (Poaceae), Rumexpatientia L. (Polygonaceae), Amaranthuspowellii S. Wats. (Amaranthaceae), Galegaorientalis Lam. (Fabaceae), Chaerophyl-lum aureum L. (Apiaceae), Erigeron annuus (L.) Pers. [ Phalacroloma annuum = Ph. septen-trionale ], Senecio dubitabilis C. Jeffrey et G.L. Chen (Asteraceae). Некоторые из них распространяются вдоль железнодорожных магистралей и не обнаруживаются на других местообитаниях. Так, в Саратовской области обычным «железнодорожным» растением становится Sophora alopecuroides L. (Fabaceae), а во всём Центральном Черноземье по железным дорогам способны активно расселяться Erysimum repandum L. (Brassica-

ceae), Senecio dubitabilis и различные представители Poaceae (Sukhorukov, 2011). Другие виды, напротив, способны активно внедряться в разнообразные растительные сообщества. Это касается, в частности, Chaero-phyllum aureum и Galega orientalis (Сухоруков, 2010; Sukhorukov, 2011).

Многие адвентивные таксоны почти не собираются коллекторами по причине их морфологического сходства с другими широко распространенными аборигенными представителями флоры, и по этой же причине доставляют немало хлопот в определении. Так, например, до недавнего времени латиноамериканский вид Verbenabrasiliensis Vell., активно расселяющийся на территории Черноморского побережья Кавказа (Мельников, 2014), отождествлялся с V. hastata L. Аналогично, среднеевропейский таксон Suaeda pannonica (Beck) Graebn., обнаруженный в Рязанской области и Республике Беларусь на разнообразных вторичных местообитаниях (Sukhorukov & Dzhus, 2014), ранее принимали за степной аборигенный вид Suaeda prostrata Pall. Из обсуждаемых в данной работе видов часто неправильно определяются или просматриваются Amaranthuspowellii, Rumex patientia, Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald из-за их сходства с Amaranthusretro-flexus L., Rumexconfertus Willd. и Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv . , соответственно.

Объекты и методы исследования

Материалы настоящей публикации основаны на результатах исследований авторов 2012-2015 гг., проведенных в Московской (2015 г.) Рязанской (2013 г.), Самарской (2013 г.), Саратовской (2015 г.) и Тамбовской (2012 г.) областях. Основное место хранения образцов – гербарий им. Д.П. Сырей-щикова МГУ (MW); часть дубликатов передана в Ботанический институт РАН (LE) и зарубежные гербарии (BR, E, G, W). Для картирования некоторых видов (Amaranthus powellii, Eriochloa villosa, Echinochloa muri-cata, Rumex patientia) изучены их образцы (в основном, авторские сборы), хранящиеся в фондах MW, MHA и PVB. Обобщения по экологической приуроченности и степени встречаемости видов сделаны на основе длительных полевых исследований, проведенных, главным образом, в Московской, Саратовской, Белгородской, Тамбовской и Пензенской областях.

Результаты

Новый вид для флоры Московской области

Rumex patientia L.: город Москва, территория МГУ им. М.В. Ломоносова, близ торца здания Химического факультета, луговины у здания, 5.VII.2015, А. Сухоруков 58 (BR, MW).

Новые виды для флоры Рязанской области

Amaranthus powellii S.Wats.: Александро-Невский р-н, в 700 м южнее ж.д. платф. «Зи-марово», по ж.д. полотну, 5.VII.2013, А. Сухоруков (G, MW).

Glycyrrhizaglabra L.: Александро-Невский р-н, в 2 км южнее ж.д. платф. «Зимарово», на полосе отчуждения ж.д. полотна, небольшая популяция, 5.VII.2013, А. Сухоруков (G, MW).

Новые виды для флоры Тамбовской области

Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald (incl. E . microstachya (Wieg.) Rydb.): Мичуринский р-н, у ж.д. ст. «Мичуринск-Уральский», по ж.-д. полотну, обыкновенно, вместе с Eragrostis albensis , Digitaria aegyptiaca , 15.VII.2012, А. Сухоруков (MW); г. Мичуринск, как рудеральное растение в городе, 15.VII.2012, А. Сухоруков (E).

гласно ранее опубликованным (Сухоруков, Кушунина, 2011, 2012а, 2012б; Sukhorukov, 2011;

Сухоруков и др., 2013) и представленным в настоящей работе данным

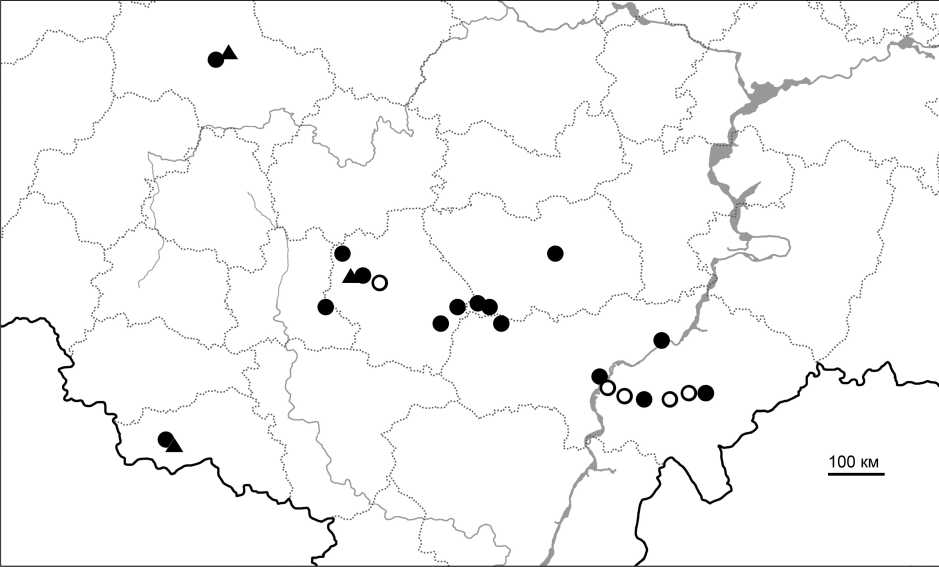

Records of Amaranthuspowellii (dots) and Eriochloavillosa (triangles) according to previously published data (Sukhorukov, Kushunina 2011, 2012a, 2012b; Sukhorukov, 2011; Sukhorukov et al., 2013) and the data presented in this article

Новые находки Rumex patientia на территории Саратовской области

Обсуждение

Новые находки, сделанные первым автором в течение последних нескольких лет, подтверждают более широкое распространение ряда новых заносных видов ( Amaranthus powellii, Rumex patientia, Eriochloa villosa ) в пределах всей Средней России. Часть из них сделана в тех регионах, которые в целом могут считаться недостаточно изученными в отношении адвентивного компонента флоры (Белгородская, Рязанская и Саратовская области).

Amaranthus powellii (Amaranthaceae) (рис. 1) – этот североамериканский вид был впервые собран в Средней России в г. Москве в 1980 г. (Игнатов и др., 1990, sub A. hy-bridus ) . Отличия A. powellii от других амарантов указаны в работе С.Л. Мосякина (1996), а экологические и хорологические характеристики этого вида и близких таксонов представлены нами ранее (Сухоруков, Березуцкий, 2000; Березуцкий и др., 2004; Сухоруков, Кушунина, 2012б). Находка в Рязанской области является закономерной, притом есть все основания полагать, что существуют и другие местонахождения вида в области. A. powellii удерживается на рудеральных местообитаниях и в подзоне смешанных лесов. В частности, довольно крупная популяция вида существует в Москве не менее 15 лет, на пустыре близ железнодорожного полотна между ж.д. платф. «Текстильщики» и «Люблино» (BR, E, G, LE, MW, W).

Рис. 2. Местонахождения Rumex patientia (черные кружки) и Echinochloa muricata (треугольники) согласно ранее опубликованным (Сухоруков, Кушунина, 2012б; Sukhorukov, 2011) и представленным в настоящей работе данным, а также личным наблюдениям первого автора (белые кружки, для R. patientia )

Records of Rumex patientia (black dots) and Echinochloa muricata (triangles) according to previously published data (Sukhorukov, Kushunina, 2012b; Sukhorukov, 2011), the data presented in this article and the first author’s personal observations (white dots, for R. patientia )

Eriochloa villosa (Poaceae) (рис. 1) – этот восточноазиатский злак, характеризующийся длинным опушением при основании колосков и односторонним колосовидным соцветием, был впервые приведен для Воронежской области (Агафонов, 2002) и стал регулярно отмечаться только в последние годы. E. villosaявляется одним из наиболее инвазион-но опасных растений в степной и лесостепной зонах, поскольку встречается не только на железнодорожных насыпях, но и на других вторичных местообитаниях и даже по нарушенным степным участкам (в частности, в окрестностях г. Белгорода). Местонахождения E. villosa известны в Воронежской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Белгородской областях (Sukhorukov, 2011; Сухоруков, Кушунина, 2011, 2012; Васюков и др., 2014). Почти все его находки не связаны с сегетальной растительностью, в отличие от ряда регионов Северной Америки, где этот злак часто встречается в посевах сельскохо- зяйственных культур (Darbyshire et al., 2003). Безусловно, вид в пределах Средней России распространен значительно шире, но до сих пор просматривается коллекторами.

Echinochloa muricata (E. microstachya) (Poaceae) (рис. 2) – по сравнению с Eriochloa villosa, распространение этого североамериканского злака изучено крайне плохо, так как он принимается за обычный в Центральной России таксон E. crus-galli. В Белгородской области эти два вида нередко растут вместе и занимают одни и те же (рудеральные) местообитания, как и на Украине, где вид является вполне обычным (Protopopova et al., 2006). Несмотря на то, что Echinochloa muricata впервые найден в Тамбовской области в 2012 г., следует отметить внедрение вида в состав рудеральных группировок районов города, прилегающих к станции «Мичуринск-Уральский». К наиболее важным отличительным признакам таксона относятся: наличие единичных длинных волосков на влагалищно- пластинчатом сочленении нижних листьев, (в нередких случаях) коленчато изогнутые узлы стебля, резко отклоненная пластинка верхнего листа, а также ряд репродуктивных признаков (см., например, Hoste, 2004), включая темно окрашенные колоски.

Взаимоотношения между типовым подвидом и E. muricata var. microstachya ( E . micro-stachya ) до конца неясны. Однако если принимать этот американский таксон в широком смысле, приоритетным названием будет служить именно Echinochloamuricata (P. Beauv.) Fernald, которое основано на базиониме Setaria muricata P. Beauv. (год опубликования – 1812), а описание разновидности E. muricata (P. Beauv.) Fernald var. microstachya Wieg. (= E. microstachya (Wieg.) Rydb.) датируется 1921 г. В настоящее время этот злак чаще рассматривают как распространенный, но трудно идентифицируемый таксон (Scholz, 1997; Rombout, 2011; F. Verloove, личн. со-общ.), с рядом отличий (в основном, в морфометрических показателях) между E. muri-cata var. muricata и E. muricata var. micro-stachya (Hoste, 2004). Обе разновидности в пределах Западной Европы встречаются совместно (Lambinon, Verloove, 2012). Вследствие перекрывания вторичных ареалов и сходной экологической приуроченности E. microstachya и E. crus-galli , одним из перспективных направлений исследования представляется генетическое изучение популяций обоих видов в местах их совместного произрастания.

Rumex patientia (Polygonaceae) (рис. 2) – как было отмечено ранее (Сухоруков, 2010), R. patientia отличается продолговатыми, голыми листьями и сердцевидными в основании листочками околоцветника (у R. confertus нижние листья яйцевидные, снизу по средней жилке коротковолосистые, а листочки околоцветника в основании усеченные). Внешне оба вида хорошо различимы в стадии плодоношения даже издалека: у R. patientia прикорневая розетка листьев отсыхает, а у R. con-fertus – сохраняется. Именно этот признак позволил сразу обратить внимание на произ- растание R. patientia в ряде областей (см. также фотографию в: Сухоруков, 2010).

По всей вероятности, этот вид происходит из Южной и Западной Европы и имеет очень обширный вторичный ареал во всей Европе (Jalas, Suominen, 1979). Первый сбор R. pa-tientia из Средней России датирован началом XX в. (окрестности г. Вольска, М.Г. Попов, LE). Однако последующие находки вида сделаны только через 90 (!) лет. Постоянные новые сборы вида за последние 15 лет и наблюдения первого автора в Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Белгородской и Липецкой областях свидетельствуют о широком распространении этого щавеля в Центральном Черноземье и его продвижении в Нечерноземье. Вид преимущественно встречается в открытых естественных или нарушенных сообществах – на лугах, в степях или на вторичных местообитаниях (в том числе по железнодорожному полотну).

Неожиданным является тот факт, что в Саратовском Заволжье R. patientia отмечен как самый обычный вид щавелей. Из других многолетних таксонов рода первый автор статьи наблюдал на левобережье Волги только R. crispus (рудеральные сообщества, нарушенные степи) и R. aquaticus (вдоль р. Волги). Тем не менее, на всем пути следования в г. Ершов (по автотрассе) или Урбах (по железной дороге), а также в окрестностях этих населенных пунктов ни разу не встречен R. confertus – вид, который считается одним из самых массовых не только на правобережье Саратовской области (Еленевский и др., 2000; Панин и др., 2008), но и в левобережных районах (Еленевский и др., 2009). Не оспаривая факт широкого распространения R. confertus в западных районах Саратовской области, следует специально указать на то, что данные о широкой встречаемости вида в восточных и юго-восточных районах области, очевидно, не соответствуют действительности. Более того, данные по распространению этого таксона в Саратовском левобережье в целом и ранее были достаточно скудными (Григорьев, 1930), а несколько южнее, в Пал-ласовском районе Волгоградской области, R.

confertus вообще не отмечен (Сухоруков, 2005). Вследствие вышесказанного, мы предполагаем, что (1) степень встречаемости типично мезофильного вида R. confertus существенно снижается в степных левобережных районах Саратовской области, (2) данные о редкости R. patientia в Саратовской области (Еленевский и др., 2000, 2009) в корне не верны, а распространение этого щавеля в пределах всей Средней России явно шире.

Helianthus lenticularis (Asteraceae) – вид известен в средней полосе уже несколько десятилетий, однако всё ещё довольно редок. Он часто объединяется с H. annuus , хотя морфологически оба вида хорошо обособлены (Протопопова, 1994) и легко отличимы в природе. Их инвазионная активность также разнится. Несмотря на длительное культивирование, H. annuus редко преодолевает барьер интродукции, в то время как H. lenticularis в ряде регионов, в частности, на Нижней Волге (личные наблюдения А. Сухорукова), может считаться инвазивным видом, расселяющимся на рудеральных местообитаниях.

Glycyrrhizaglabra (Fabaceae) – заносное растение из более южных аридных регионов. В последние десятилетия солодка активно продвигается в лесостепную и лесную зоны, где встречается только по железным дорогам, нередко образуя большие клоны посредством вегетативного размножения (корневищами). Ранее была зафиксирована в Тамбовской,

Список литературы Дополнения к адвентивной флоре средней России

- Агафонов В.А. О некоторых новых и редких видах растений Центрального Черноземья. Бот. журн., 2002, т. 87, № 9, c. 120-124.

- Березуцкий М.А., Скворцова И.В., Сухоруков А.П. Новые адвентивные виды в Липецкой, Тамбовской и Саратовской областях и их распространение на территории Средней России. Бот. журн., 2004, т. 89, № 3, c. 484-491.

- Васюков В.М., Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Новые чужеродные растения в Среднем Поволжье. Инвазионная биология: современное состояние и перспективы. Материалы рабочего совещания. М., 2014, с. 53-57.

- Григорьев Ю.С. Polygonaceae. Флора Юго-Востока европейской части СССР. Т. 4. Под ред. Б.А. Федченко. Ленинград: Изд. Гл. Бот. сада, 1930, c. 95-123.

- Еленевский А.Г., Радыгина В.И., Буланый Ю.И. Растения Саратовского Правобережья (конспект флоры). Саратов: Изд-во Сарат. педагогич. ин-та, 2000, 102 с.