Дополнения к материалам по птицам Ленинградской области

Автор: Прокофьева И.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 225 т.12, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149649

IDR: 140149649

Текст статьи Дополнения к материалам по птицам Ленинградской области

В книге А.С.Мальчевского и Ю.Б.Пукинского “Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий” (1983) собрано много интересных данных об образе жизни птиц, но как всегда в таких случаях бывает, не по всем видам удалось собрать достаточно много материала. Настоящая работа преследует цель добавить к тому, что уже опубликовано, ещё некоторые данные по тем видам, о которых в упомянутой книге сказано не очень много. В дальнейшем речь пойдёт о 12 таких видах птиц. Наблюдения за ними проводились с 1956 по 1989 г. главным образом на юге Ленинградской области, а именно в Лужском районе, если не считать одного случая, когда работа велась несколько севернее — в посёлке Вырица Гатчинского р-на.

С or a ci as gar г ulus. В книге вышеназванных исследователей говорится, что сизоворонки обычны на юго-западе Ленинградской области. Действительно это так, когда речь идёт о тех местах, где они постоянно гнездятся из года в год. Так, в период с 1956 по 1962 мы нашли 12 их гнёзд в окрестностях деревень Естомичи и Рапти, расположенные вблизи друг друга. В то же время мы провели 26 летних сезонов в урочище Железо, однако там мы сизоворонок не видели ни разу. Не были встречены они и в окрестностях других деревень Лужского района, где мы проводили исследования — Коне-зерье, Шильцево, Ям-Тёсово и Перечицы. Следовательно, у сизоворонок есть излюбленные места, где они обитают постоянно, тогда как многие другие места не заселяются ими вообще.

Найденные гнёзда сизоворонок располагались в смешанном высокоствольном лесу. Птицы гнездились в старых дятловых дуплах или в дуплах, образовавшихся на месте выпавших сучков. Мы можем подтвердить сделанные ранее наблюдения (Мальчевский, Пукинский 1983), согласно которым однажды занятые дупла сизоворонки используют неоднократно. Так, одно дупло, находившееся в осине, сизоворонки занимали в 1957, 1959, 1961 и 1962 годах. Иногда гнёзда располагались сравнительно недалеко друг от друга. Так, в 1957 мы обнаружили два жилых гнезда на расстоянии чуть более 200 м. Занятые сизоворонками дупла находились на разной высоте. 5 дупел располагались в 10 м от земли, 1 — в 9 м, 4 — в 8 м, 1 — в 6 м и 1 — в 3 м. В осине находились 9 занятых сизоворонками дупел, в берёзе — 2 и в сосне — 1. В одном из обследованных дупел была обнаружена подстилка из сухих листьев и шелухи сосны.

Поскольку не до всех гнёзд сизоворонок можно было добраться, нам удалось обследовать содержимое только 5 дупел. В одном из них 14 июля

Приведённые выше сведения позволяют также судить и о сроках гнездования разных пар. Следует добавить, что в тех случаях, когда в дупла сизоворонок не удавалось попасть, мы два раза находили под ними скорлупу. Значит, в этих гнёздах вылупление уже произошло. Это было отмечено 21 июня 1957 и 4 июля 1962. Кроме того, ещё у двух гнёзд мы наблюдали, как сизоворонки приносили корм (29 июня 1957 и 10 июля 1959). Следовательно, в этих гнёздах тоже были птенцы.

Из сказанного можно заключить, что разные пары приступают к гнездованию не одновременно. Если учесть, что насиживание у сизоворонок длится 18-19 дней, а птенцы находятся в гнезде 26-28 дней (Судиловская 1951), то согласно расчётам, в 3 гнёздах, где мы обнаружили птенцов, начало кладки происходило примерно 27 мая, 5 и 21 июня, начало насиживания, соответственно, 1, 8 и 23 июня, вылупление птенцов 19, 26 июня и 11 июля, а оставление птенцами гнёзд — 15, 22 июля и 6 августа. Последний случай особенно интересен, т.к. известно, что до сих пор самым поздним сроком вылета птенцов сизоворонок в условиях Ленинградской области считалось 31 июля (Мальчевский, Пукинский 1983).

Питание гнездовых птенцов сизоворонок мы изучали в двух гнёздах в 1956 г. Поскольку полученные данные уже опубликованы (Прокофьева 1965), мы на них останавливаться не будем.

Alee do atthis .В Ленинградской обл. голубой зимородок очень редок. Известно всего несколько случаев его гнездования, причём обследована была только одна нора (Мальчевский, Пукинский 1983). Нам известна была тоже только одна нора, которую мы нашли в 1973 г. Вырыта она была в левом берегу реки Луги в районе урочища Железо. Входное отверстие располагалось ниже верхней кромки берега примерно на 1.5 м. Выше находились гнёзда береговых ласточек Riparia riparia. 24 июня было отмечено, что зимородок несколько раз подлетал к гнезду, причём один раз совершенно точно принёс рыбу, после чего почти сразу же вылетел наружу. Здесь он охотился около ручья, впадающего в Лугу напротив того места, где располагалась нора. Спустя 4 дня, 28 июня, мы разрыли нору зимородка, но птенцы к тому времени уже вылетели. В ходе норы и в гнездовой камере было обнаружено много рыбьих костей. Отметим, что через год, а именно 20 июня 1975, мы опять наблюдали зимородка, летавшего примерно в этом же месте, но обнаружить его гнездовую нору не удалось.

Picus canus. Как и зимородок, седой дятел в Ленинградской области всюду редок. В литературе мы находим описание всего трёх его гнёзд, найденных в Ленинградской обл., одно в северо-западном Приладожье и два — в парке Биологического института в Старом Петергофе. Из них птенцы вылетели в период с 21 по 26 июня. В единственном известном нам гнезде седого дятла 28 июня 1958 ещё находились птенцы. Дупло было сделано в одиночной осине на высоте б м в сосняке на невысоком холме на окраине дер. Рапти.

Gallin ago media. Сведений о гнездовании дупеля в Ленинградской области совсем немного. В трёх описанных в литературе гнёздах этого вида в период с 20 по 24 мая были слабо насиженные кладки; в одном из них вылупление произошло 5-6 июня (Мальчевский, Пукинский 1983).

Мы нашли два гнезда дупелей. Сроки их гнездования были такие же. Оба гнезда находились на сыром пойменном лугу на правом берегу реки Луги напротив урочища Железо. Найдены они были 3 июня 1986. Маскировка обоих гнёзд в густой траве была очень хорошей. Располагались они довольно близко друг от друга, на расстоянии примерно 25 м. В день обнаружения в обоих гнёздах было по 4 яйца. Спустя 4 дня, т.е. 7 июня, одно из них оказалось разорённым, а в другом находился 1 птенец и лежала скорлупа. Остальные 3 птенца были обнаружены в 1 м от гнезда.

Crex сгех. Ещё в 1960-е коростель считался многочисленной птицей области, но уже к концу десятилетия наметилось заметное падение его численности (Мальчевский, Пукинский 1983). Действительно, в те годы, а именно с 1958 по 1964, т.е. за 7 летних сезонов, мы нашли 7 гнёзд этих птиц, тогда как за последующие 25 лет, по 1989 г. включительно, удалось обнаружить только 5 их гнёзд.

В 1958 мы нашли 1 гнездо коростеля вблизи дер. Рапти, в 1962 — 4 гнезда около дер. Конезерье, остальные — в районе урочища Железо. Интересно, что все 4 гнезда, обнаруженные в 1962, находились на большом мокром лугу, причём одно из них мы нашли всего в 5 м от края леса. Расстояние между двумя другими не превышало 60 м. Почти все гнёзда располагались или в куртине травы, или просто в густой траве, так что заметить их было довольно трудно. В процессе работы мы выяснили, что коростели не так уж редко бросают свои гнёзда с кладками. Это удалось зафиксировать 5 раз. В 3 случаях причиной оставления гнёзд послужил сенокос. Когда траву вокруг гнёзд скосили, самки бросили кладки. Впрочем, одна самка всё же не бросила кладку, хотя до вылупления птенцов оставалось целых 6 дней. Ещё в одном случае найденное 15 июня 1962 гнездо с 11 проклюнутыми яйцами мы увидели брошенным спустя 6 дней после его обнаружения, причём в нём находилось всего 7 яиц. Трава же вокруг гнезда скошена не была. И наконец, ещё одно гнездо самка бросила, хотя траву вокруг гнезда никто не трогал.

Число яиц в кладках оказалось как раз таким, какое указывается в литературе, а именно 5-11 (Мальчевский, Пукинский 1983). В трёх гнёздах мы насчитали 11 яиц; по 9, 8 и 7 яиц содержали в каждом случае два гнезда, 7 яиц находились в одном гнезде, 5 — тоже в одном, причём самка их уже насиживала. 12-е гнездо мы нашли в тот момент, когда вылупившиеся птенцы уже покидали его. Удалось увидеть 3 пуховичков, но полное число птенцов в выводке так и осталось неизвестным.

В разных гнёздах вылупление происходило не одновременно, что подтверждает высказанное ранее мнение, что у коростелей сроки откладки яиц растянуты. Нам удалось наблюдать вылупление в 4 гнёздах. Оно происходило 27 июня 1963, 30 июня 1962, 6 июля 1971 и 14 июля 1964. Птенцы вылупились не из всех яиц. В 3 гнёздах мы обнаружили яйца с птенцами-задохликами: в двух было по 1, а в одном — сразу 3 задохлика.

Locustella fluviatilis . Речной сверчок в Ленинградской области немногочислен, хотя изредка встречается и севернее (Мальчевский, Пукинский 1983). Вероятно, поэтому эти авторы приводят сведения только о двух гнёздах. Мы также нашли лишь два гнезда речного сверчка (в окрестностях урочища Железо). Одно гнездо располагалось на кочке в густой траве, но замаскировано было неважно. 16 июня 1967 в нём появилось первое яйцо. 20 июня было отложено пятое, последнее яйцо, хотя самка села насиживать ещё 18 июня. Вылупление происходило с 1 по 3 июля. 7 июля это гнездо было разорено. Второе гнездо, устроенное также на кочке, находилось на опушке леса в низине у реки. Замаскировано оно было очень хорошо. 13 июня 1973 в нём появилось первое яйцо. Полная кладка состояла из 5 яиц. Днём 28 июня сверчок ещё насиживал яйца, но вечером гнездо разорили.

Phylloscopus trochiloides . Прошло немногим более 100 лет, как зелёная пеночка стала проникать в Ленинградскую область, причём главным образом в её северные районы (Мальчевский, Пукинский 1983).Поскольку находки их гнёзд и встречи поющих самцов редки, то о каждом таком случае приводятся сведения в литературе (Бардин 1997). О гнёздах же их пишут, что они обычно хорошо замаскированы и, видимо, в связи с этим успешность размножения у зелёных пеночек выше, чем у других наших пеночек (Лапшин 1983, 2001). Мы нашли одно гнездо зелёной пеночки в 1967 году на территории биостанции в посёлке Вырица, где проходили практику студенты Санкт-Петербургского педагогического университета. Гнездо находилось в смешанном лесу, располагалось в углублении сбоку кочки в 0.5 м от поверхности земли и было прекрасно замаскировано. 5 птенцов вылетели из него 9 июля, но поющего самца мы отмечали в районе гнезда ещё 12 июля. Кроме того, на юге области, в урочище Железо, три года подряд (в 1970-е) удавалось слышать поющего самца зелёной пеночки в одном и том же месте. В 1976 году Л.А.Несов и А.В.Бардин (устн. сообщ.) встретили зелёную пеночку в 5 км южнее, в низовьях Ящеры (правый приток Луги) во время проведения полевой практики биологического класса ФМШ № 45 при ЛГУ. С 8 по 13 июня они ежедневно слышали пение двух самцов на постоянных участках смешанного леса с участием широколиственных пород по крутому склону коренного берега.

Lullula arborea. Согласно имеющимся данным, лесной жаворонок распространён по Ленинградской области неравномерно и везде малочислен (Мальчевский, Пукинский 1983). Мы нашли 5 гнёзд этих птиц, из которых одно находилось на поляне в смешанном лесу вблизи дер. Шильцево (в 1961), а четыре были обнаружены в 1969, 1971 и 1972 в урочище Железо в районе второй базы Санкт-Петербургского педагогического университета, причём одно из гнёзд располагалось на краю спортивной площадки. Интересно, что в одних случаях гнёзда юл находились почти на виду, т.к. вокруг была скудная растительность, в других маскировка их была средняя, но одно гнездо находилось в ямке под вереском, так что нашли мы его с некоторым трудом. В 3 гнёздах кладка состояла из 5 яиц, а в 2 — из 4. Согласно же литературным данным, во всех 4 случаях, когда была установлена величина полных кладок в условиях Северо-Запада, она состояла из 4 яиц (Мальчевский, Пукинский 1983).

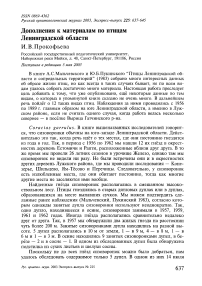

Таблица 1. Состав корма птенцов лесного жаворонка Lullula arborea

|

Таксоны |

Число экз. |

|

|

абс. |

% |

|

|

1 n s е ct а |

68 |

88.3 |

|

Orthoptera |

39 |

50.5 |

|

Tetrix sp. |

2 |

2.5 |

|

Acrididae indet. |

37 личинок |

48.0 |

|

Lepidoptera |

16 |

20.7 |

|

Noctuidae |

7 гусениц |

9.1 |

|

Pyralidae |

3 гусеницы |

3.9 |

|

Pieris sp. |

2 гусеницы |

2.5 |

|

Geometridae |

1 гусеница |

1.3 |

|

Lepidoptera indet. |

1 гусеница + |

|

|

1 куколка + 1 имаго |

3.9 |

|

|

Coleoptera |

10 |

13.1 |

|

Phyllopertha horticola |

6 |

7.8 |

|

Chrysomelidae |

1 личинка |

1.3 |

|

Coleoptera indet. |

3 |

3.9 |

|

Diptera |

3 |

3.9 |

|

Platychirus sp. |

1 |

1.3 |

|

Dryomiza sp. |

1 |

1.3 |

|

Tabanus sp. |

1 |

1.3 |

|

A r a n e i |

6 |

7.8 |

|

Pardosa sp. |

2 личинки |

2.5 |

|

Philodromus aureolus |

1 |

1.3 |

|

Xysticus sp. |

1 личинка |

1.3 |

|

Arachhida indet. |

2 кокона |

2.5 |

|

M о 11 u s c a |

3 |

3.9 |

|

Всего: |

77 |

100.0 |

Гнездование лесных жаворонков в окрестностях урочища Железо происходило ежегодно на двух полянах, находившихся на расстоянии несколько более 200 м друг от друга. Но потом на одной поляне сделали стоянку для автомобилей, т.к. она находилась рядом с шоссе, а на другой расширили спортивную площадку, и лесные жаворонки покинули обе поляны, по- еле чего регистрировать их пребывание возле урочища Железо ни разу не приходилось. Другие биотопы их, видимо, не устраивали.

Oriolus oriolus. Хотя численность иволги в Ленинградской области невысокая (Мальчевский, Пукинский 1983), однако редкой птицей её назвать нельзя. Правда, гнёзда её приходится находить нечасто, т.к. они чаще всего располагаются высоко в кронах деревьев. Мы обнаружили 7 гнёзд иволги, из которых 2 находились в сосновом лесу, 2 — в сосново-лиственном, 2 — в лиственном и 1 — в смешанном разреженном лесу в овраге. Найдены они были в окрестностях деревень Рапти и Ям-Тёсово и в урочище

|

Таксоны |

Число экз. |

Число встреч |

|

Животный корм |

36 |

4 |

|

1 n s е с t а |

33 |

4 |

|

Heteroptera |

9 |

2 |

|

Elasmucha sp. |

6 |

1 |

|

Pentatomidae indet. |

3 |

1 |

|

Lepidoptera |

9 |

3 |

|

Noctuidae |

3 гусеницы |

2 |

|

Lepidoptera indet. |

6 гусениц |

3 |

|

Hymenoptera |

8 |

3 |

|

Rhogogaster viridis |

3 |

1 |

|

Tenthredinidae indet. |

3 |

1 |

|

Apidae |

1 |

1 |

|

Formicidae |

1 |

1 |

|

Coleoptera |

7 |

3 |

|

Spondylis buprestoides |

4 |

1 |

|

Cerambicidae |

1 |

1 |

|

Coleoptera indet. |

1 личинка + 1 имаго |

2 |

|

Aranei |

3 |

1 |

|

Растительный корм |

Побег или стебель |

|

|

неизвестного растения |

1 |

Железо. На соснах было устроено 4 гнезда, по одному располагалось на берёзе, черёмухе и иве. Почти все они находились высоко — в 12-20 м от земли, лишь одно находилось на высоте 5 м. Многие было очень трудно разглядеть среди листвы, т.к. замаскированы они были хорошо.

Ранее уже было установлено, что полная кладка у иволги в Ленинградской обл. состоит из 4, реже 3 яиц (Мальчевский, Пукинский 1983). То же самое получилось и у нас. В двух из 3 обследованных гнёзд было 4 яйца, в одном 3. Гнездятся иволги, видимо, в более или менее сжатые сроки. Мы отметили, что вылупление в этих гнёздах происходило 18, 22 и 26 июня. Одно из них впоследствии было разорено.

Coccothraustes coccothraustes . Известно, что до 1960-х годов дубонос встречался в Ленинградской обл. очень редко, а затем началось его расселение в северо-восточном направлении (Мальчевский, Пукинский 1983). И действительно, мы начали находить гнёзда дубоносов только начиная с 1970-х годов. За период с 1970 по 1989 г. было найдено 10 их гнёзд. Некоторые сведения о их гнездовании и главным образом питании птенцов мы уже сообщали (Прокофьева, Прокофьева 1984), но после этого удалось собрать ещё некоторое количество материала. Все найденные гнёзда дубоносов находились в окрестностях урочища Железо.

Сразу отметим, что по мнению других исследователей (Мальчевский, Пукинский 1983), вне антропогенного ландшафта (вне парков) дубоносы являются весьма редкими, нерегулярно гнездящимися птицами. Мы, однако, только одно гнездо нашли возле жилого дома на опушке смешанного леса, причём вокруг был отнюдь не парк, а лес, тогда как все остальные гнёзда находились вдали от человеческого жилья. Во всех случаях, кроме одного, о котором только что шла речь, гнёзда располагались на опушках лиственного леса. Как мы уже писали, для устройства гнёзд дубоносы выбирали только лиственные деревья. В трёх случаях это был вяз, которому, видимо, отдавалось предпочтение. Впрочем известно, что иногда гнёзда дубоносов можно видеть и на таких деревьях, как лиственница и сосна (Мальчевский, Пукинский 1983; Дьяконова 1998). 1 гнездо находилось в 4 м от земли, 3 — в5, 3 — вб, 2 — в7и1 — в8м. Вб случаях гнёзда были прекрасно замаскированы, в 4 несколько хуже, и может быть поэтому одно из них разорили.

Жилые гнёзда дубоносов нам попадались и в мае, и в июне, и в июле. В одном из самых ранних гнёзд, которое мы нашли 19 мая 1983, самка уже насиживала яйца. В другом, тоже очень раннем, вылет птенцов произошёл 11 июня 1989. В самом позднем гнезде, обнаруженном в 1970 г., вылет птенцов был зафиксирован 10 июля. По-видимому, к откладке яиц в этом гнезде самка приступила числа 12-го июня. Это действительно очень поздний срок начала гнездования, если учесть, что самым поздним гнездом из обнаруженных в Ленинградской обл. было найденное с яйцами 13 июня (Мальчевский, Пукинский 1983). В тех 7 гнёздах, до которых нам удалось добраться, чтобы сосчитать число яиц, кладки из 5 яиц были обнаружены в пяти, а из 4 яиц — в двух.

Поскольку о питании гнездовых птенцов мы уже писали (Прокофьева, Прокофьева 1984), отметим только, что птенцы дубоноса выкармливаются смешанной растительно-животной пищей.

Cyanosylvia svecica. Варакушка в Ленинградской обл. очень редка, однако гнездование её здесь можно считать установленным, хотя гнёзд ещё никто не находил, а только слышали пение самцов в определённых местах довольно продолжительное время, наблюдали, как взрослые особи беспокоились с кормом в клювах, и встречали птенцов-слётков (Мальчевский, Пукинский 1983). Нам тоже не удалось найти ни одного гнезда варакушки, но однажды, а именно 23 июня 1964, мы видели в пойменных ивовых зарослях возле дер. Ям-Тёсово (на р. Оредеж) одну варакушку с гусеницей в клюве, которая очень тревожилась. Следовательно, в это время у неё были птенцы.

Ещё раз отметим, что приведённые результаты наблюдений за образом жизни птиц являются всего лишь дополнением к тому, что сделали другие исследователи. Не автору судить о том, удалось ли ему достигнуть поставленной перед собой цели, но ему кажется, что наблюдая долго за птицами рано или поздно всё-таки удаётся обнаружить что-то новое и интересное, заслуживающее опубликования.