Дополнительное образование как направление повышения профессиональной эффективности государственных гражданских служащих

Автор: Газиева Инна Александровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе результатов социологического исследования определяются потребности государственных гражданских служащих в повышении их квалификации и даются рекомендации по совершенствованию программ их дополнительного образования в зависимости от уровня профессиональной самореализации.

Государственная гражданская служба, профессиональная самореализация, дополнительное профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/170165501

IDR: 170165501

Текст научной статьи Дополнительное образование как направление повышения профессиональной эффективности государственных гражданских служащих

С егодняшняя государственная гражданская служба нуждается в росте уровня профессионализма ее кадрового состава. Такой рост можно обеспечить, с одной стороны, благодаря формированию кадрового состава через подбор, отбор и назначение на должность, а с другой стороны – через профессиональное развитие наличного кадрового состава органов государственной гражданской службы.

В ходе исследования, проведенного среди государственных гражданских служащих Марий-Эл, Мордовии и Чувашии, а также Нижегородской и Кировской обл. ( N =565) в апреле–мае 2010 г. под руководством д.соц.н., профессора В.А. Мальцева, мы пришли к выводу, что сегодня 60% госслужащих нуждаются в дополнительном профессиональном образовании. При этом уровень своей профессиональной подготовки они оценивают чаще всего как высокий (39%) и средний (50%). Необходимость дополнительного образования вызвана у них в основном двумя факторами: необходимостью личностного роста («ощущаю потребность в постоянном образовании») и профессиональной потребностью («передо мной ставятся задачи, решение которых требует дополнительной подготовки»). Эти факторы выделяют 46% и 44% респондентов соответственно.

ГАЗИЕВА Инна

Интересно, что доля респондентов, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании, находится в прямой зависимости от уровня их профессиональной самооценки. Так, о потребности в дополнительной профессиональной подготовке говорят 60% респондентов с высоким уровнем профессионального развития, 55% – со средним и 50% – с низким уровнем развития. Таким образом, чем выше себя оценивают респонденты, тем более требовательными они являются в отношении уровня своей подготовки. В то же время возникает вопрос, почему люди с низкой и средней профессиональной самооценкой в меньшей степени стремятся повысить уровень своей профессиональной квалификации?

В результате факторного и кластерного анализа массива данных нашего социологического исследования был выделен фактор профессиональной самореализации государственных гражданских служащих. Параметры фактора и факторные веса представлены в табл. 1.

Таблица 1

|

Параметры фактора |

Факторный вес |

|

1. Руководство видит, отмечает Ваш вклад в деятельность Вашего подразделения |

0,795 |

|

2. Руководство видит, отмечает Ваш вклад в деятельность Вашей организации |

0,772 |

|

3. В Вашей организации у Вас есть реальные перспективы профессионального роста, совершенствования |

0,641 |

|

4. У Вас есть реальные перспективы должностного роста |

0,625 |

|

5. Вы знаете оценку руководства Вашей текущей профессиональной деятельности |

0,558 |

|

6. Вы вносите предложения по вопросам совершенствования Вашей профессиональной деятельности, деятельности Вашего подразделения |

0,545 |

|

7. У Вас есть возможность реализовать свои профессиональные знания |

0,537 |

|

8. У Вас есть возможность реализовать свой профессиональный опыт |

0,521 |

|

9. Об оценке своего профессионального труда Вы чаще всего узнаете от своего непосредственного руководителя |

0,495 |

|

10. По вопросам работы с Вами часто советуется Ваш непосредственный руководитель |

0,489 |

Содержание фактора профессиональной самореализации государственных гражданских служащих

В зоне положительных значений данного фактора находятся респонденты, деятельность которых отмечается и адекватно оценивается руководителем; они видят реальные перспективы своего профессионального и должностного роста; имеют возможность реализовывать свои профессиональные знания и опыт. В зоне же отрицательных значений фактора – респонденты с более низким уровнем профессиональной самореализации и с более низким уровнем удовлетворенности трудом.

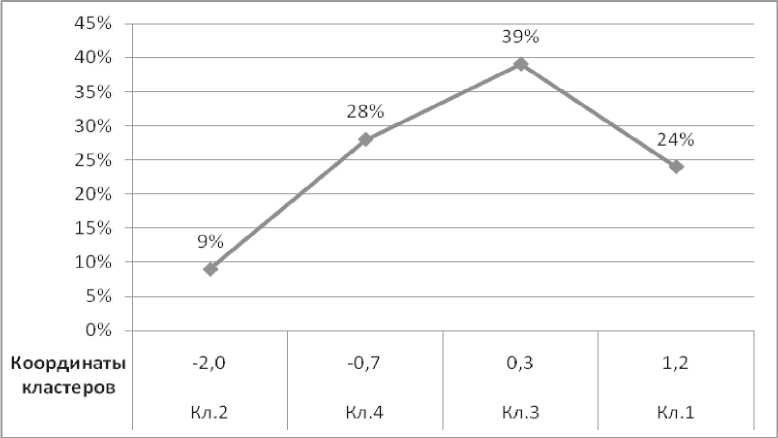

В результате кластерного анализа массива данных по рассматриваемому фактору было выделено четыре кластера, различающихся своими координатами по данному фактору. На рис. 1 представлено графическое отображение распределения массива данных по фактору профессиональной самореализации государственных гражданских служащих, приведены центры и размеры полученных кластеров.

Распределение центров кластеров говорит о том, что полученная порядковая шкала по фактору самореализации с хорошей различимостью оценивает восприятие респондентами своих профессиональных достижений и их оценку.

Кроме того, на рис. 1 наглядно показано, что лишь 24% респондентов положи- тельно оценивают параметры фактора, ощущая высокую степень самореализации (Кл. 1), в то время как в зоне отрицательных значений фактора находятся 37% специалистов (Кл. 2 и Кл. 4), что говорит о достаточно низкой степени их самореализации. Это подтверждается и данными табл. 3, в которой приведено распределение согласия респондентов с суждениями, входящими в содержание данного фактора.

В зависимости от восприятия и оценки параметров фактора самореализации мы выделили четыре типологических группы, которые теперь кратко охарактеризуем и сформулируем рекомендации по их профессиональному развитию.

Первая типологическая группа (Кл. 1) – это ярко выраженные профессионалы своего дела, заинтересованные в качестве своей деятельности, знающие ее оценку со стороны руководства и коллег, находящиеся в процессе постоянного самосовершенствования, оттого видящие перспективы своего профессионального и карьерного развития. В ходе повышения их квалификации необходимо опираться на их собственные рекомендации и потребности, поскольку эти специалисты имеют достаточно четкое представление о том, что они хотят получить от дополнительного образования.

Рис. 1 Графическое отображение распределения массива данных по фактору профессиональной самореализации государственных гражданских служащих

Таблица 3

Распределение согласия респондентов с тезисами фактора профессиональной самореализации государственных гражданских служащих, %

|

Суждение |

Номер кластера и его центр |

В целом |

|||

|

К л. 2 -2,0 |

Кл. 4 -0,7 |

Кл. 3 0,3 |

Кл. 1 1,2 |

||

|

1. Руководство видит, отмечает Ваш вклад в деятельность Вашего подразделения |

2 |

10 |

61 |

97 |

52 |

|

2. Руководство видит, отмечает Ваш вклад в деятельность Вашей организации |

2 |

10 |

51 |

93 |

45 |

|

3. У Вас есть возможность реализовать свои профессиональные знания |

27 |

46 |

76 |

93 |

67 |

|

4. У Вас есть возможность реализовать свой профессиональный опыт |

29 |

52 |

79 |

93 |

70 |

|

5. Вы вносите предложения по вопросам совершенствования Вашей профессиональной деятельности, деятельности Вашего подразделения |

19 |

35 |

50 |

89 |

52 |

|

6. Об оценке своего профессионального труда Вы чаще всего узнаете от своего непосредственного руководителя |

21 |

57 |

76 |

89 |

69 |

|

7. Вы знаете оценку руководства Вашей текущей профессиональной деятельности |

8 |

31 |

54 |

83 |

50 |

|

8. В Вашей организации у Вас есть реальные перспективы профессионального роста, совершенствования |

8 |

13 |

42 |

82 |

41 |

|

9. Ваш непосредственный руководитель часто советуется с Вами по вопросам работы |

15 |

29 |

48 |

76 |

47 |

|

10. У Вас есть реальные перспективы должностного роста |

4 |

6 |

36 |

68 |

32 |

Вторая типологическая группа (Кл. 3) – «специалисты-середняки»; координаты этой группы хоть и находятся в зоне положительных значений фактора, но близки к нулю. Респонденты, находящиеся в данной группе, имеют средний уровень профессиональной самореализации: они узнают о пользе своей профессиональной деятельности через ее оценку со стороны руководства, однако свои перспективы должностного и профессионального развития оценивают в два раза хуже, чем представители первой типологической группы. В ходе профессионального развития специалистов данной типологической группы необходимо опираться на общепринятые стандарты государственного образца, а также на рекомендации их руководителей.

Третья типологическая группа (Кл. 4) – специалисты с низким уровнем профессиональной самореализации.

Четвертая типологическая группа (Кл. 2) – « профессионально не реализовавшиеся». Представители этих двух типологических групп являются специалистами с наличием серьезных проблем в профессиональной самореализации, которые во многом являются следствием существующих коммуникативных проблем во взаимодействии и с коллегами, и с руководством. Таким образом, можно говорить о том, что у респондентов с низким уровнем самореализации корень проблем во многом имеет коммуникативную природу.

Кроме того, этим специалистам вообще не нравится их работа, они редко достигают высоких результатов в своей профессиональной деятельности и вряд ли стремятся к ним. Вероятно, поэтому эти специалисты в большинстве своем занимают младшие и средние должности государственной гражданской службы, причем пятая часть занимает их более десяти лет. Респонденты, находящиеся в зоне отрицательных значений фактора, значительно менее эффективны в своей профессиональной деятельности, чем те респонденты, которые оказались в зоне положительных значений.

Естественно, такое отношение к работе сказывается на мотивированности к повышению своей квалификации. Специалисты с низким уровнем профессиональной самореализации, отмечая свой невысокий уровень профессионального развития, в меньшей степени, по их мнению, нуждаются в повышении квалификации.

В этой связи наибольшее внимание в процессе профессионального развития необходимо уделять сложившимся особенностям данных типологических групп. Здесь, с одной стороны, необходима разъяснительная работа с такими сотрудниками о сущности и возможностях образования, о также об их персональных перспективах при условии правильного использования полученных в ходе обучений знаний и навыков. С другой стороны, есть необходимость включать в программы повышения их квалификации коммуникативно-ориентированные курсы социально-психологического характера. В то же время, на наш взгляд, было бы полезно разработать отдельные курсы для руководителей по работе с подчиненными, обладающими чертами двух последних типологических групп.

Думается, что программы дополнительного образования государственных гражданских служащих, реализованные с учетом представленных в статье рекомендаций, будут способствовать повышению уровня профессиональной самореализации госслужащих и, как следствие, их профессиональной эффективности.

Статья написана на основе результатов исследования, проведенного в апреле–мае 2010 г. в рамках проекта «Развитие инновационной системы непрерывного профессионального образования государственных и муниципальных служащих России», реализуемого под руководством д.соц.н., профессора В.А. Мальцева в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., в целях реализации мероприятия № 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук».