Доработка метода термического разрушения веществ и материалов, используемого в рамках производства пожарно-технической экспертизы

Автор: Руденко М.Б.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности ОВД

Статья в выпуске: 3 (78), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье оцениваются недостатки имеющегося метода термического разрушения веществ и материалов, результаты применения которого могут использоваться в рамках производства пожарно-технической экспертизы. Автором предложены технические доработки метода, позволяющие устранить имеющиеся недостатки и расширить возможности указанного метода пробоподготовки. Усовершенствования являются простыми, эффективными, недорогими.

Пожарно-техническая экспертиза, пробоподготовка, метод термического разрушения веществ и материалов, муфельная печь, мит-12-тп-11, автоматическое регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14335774

IDR: 14335774

Текст научной статьи Доработка метода термического разрушения веществ и материалов, используемого в рамках производства пожарно-технической экспертизы

При производстве пожарно-технической экспертизы эксперту приходится оценивать различного рода информацию, в том числе связанную с термическим разрушением веществ и материалов. По степени термического воздействия, оказанного на вещества и материалы при пожаре, можно судить о силе пожара, достигаемой температуре пожара, иногда можно сделать вывод о продолжительности пожара.

Степень термического разрушения материалов оценивается различными способами. При производстве пожарно-технической экспертизы оценка термического воздействия на материал, оказавшийся в условиях пожара, будет сопоставляться с результатами термического воздействия, преднамеренно созданным в лабораторных условиях [1, 2]. Сопоставляя результаты, можно прийти к выводу о степени термического воздействия, оказанного на материал, о значении температуры пожара, а используя и иную информацию — возможно определить и продолжительность теплового воздействия.

Точность выводов, сделанных экспертом, зависит от условий проведения эксперимента по термическому разрушению веществ и материалов в лабораторных условиях.

В лабораториях нашего вуза термическое воздействие на вещества и материалы достигается путём помещения их в муфельную печь с различной степенью «нагре-тости». При помощи переключателя, имеющегося на печи, задаётся мощность нагрева (количество подключаемых электронагревательных элементов). В зависимости от этого в печи достигается определённая температура, соответствующая выбранному режиму нагрева. Таким образом, казалось бы, регулируя мощность печи, можно регулировать и температуру в ней. Но по этому поводу имеются некоторые замечания. Во-первых, изменяя мощность нагрева, невозможно однозначно достичь (выставить) желаемую температуру. Дело в том, что количество электронагревателей, подключаемых к сети, определяет как скорость нарастания, так и максимальное значение температуры в ходе эксперимента. Достижение максимальной температуры на выбранном режиме нагрева достигается длительное время — сначала температура внутри замкнутого пространства муфеля меняется быстро, а затем длительное время плавно продолжает нарастать. В этой связи труд- но говорить о том, что выбранному режиму нагрева соответствует определённое заранее известное значение температуры. Кроме того, при производстве эксперимента в лабораторных условиях выставить желаемое значение температуры в печи не представляется возможным. Более того, помещение в муфель исследуемых объектов сбивает достигнутую температуру (как минимум на 20 С), что требует ожидания повышения температуры до нужного значения, после чего не исключено продолжение повышения температуры с течением времени. Поэтому при таких условиях постановки эксперимента невозможно говорить об определённом термическом воздействии, оказанном на вещества и материалы или о пребывании материала в окружающей среде с заданным значением температур.

Избежать указанных недостатков при моделировании теплового воздействия на предмет в муфельной печи становится возможным, если некоторым образом усовершенствовать этот процесс.

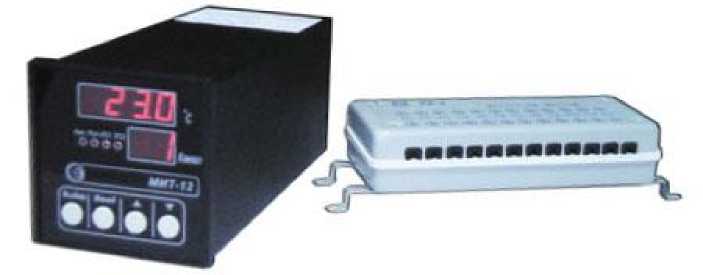

Для измерения температуры в печи нами используется многоканальный измеритель температуры МИТ-12-ТП-11 (рис. 1), работающий с устройством компенсации УК-2 и термоэлектрическим преобразователем (термопарой, ХА(К)/2, температурный предел от -40С до +800С).

Рис. 1. Многоканальный измеритель температуры МИТ-12-ТП-11 с устройством компенсации УК-2

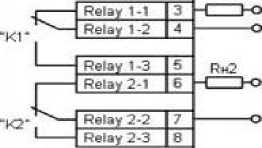

Также прибор способен выдавать управляющее воздействие на контактную группу (клеммы 3– 8 прибора) в зависимости от достижения нижней/верхней границ температурного предела регулирования. Мощность коммутируемой цепи прибора (242В, 5А) недостаточна для подключения через неё муфельной печи, однако вполне подойдёт для управления магнитной катушкой пускателя переменного тока, через которую разделим управляющую и силовую цепи. При монтаже схемы было установлено, что обозначения контактов 3–8 на МИТ-12-ТП не соответствуют действительности (рис. 2, а), что в дальнейшем подтвердилось при обращении к паспорту устройства (рис. 2, б).

а)

МИТ-12ТП

"СЕТЬ"

-22ОВ, 60Гц

-о

RhI

-220В

—2208

"Входы U'

"Датчик 1 "

б)

Рис. 2. Принципиальная схема коммутаций клеммной колодки прибора МИТ-12-ТП-11: а) на приборе; б) в паспорте прибора

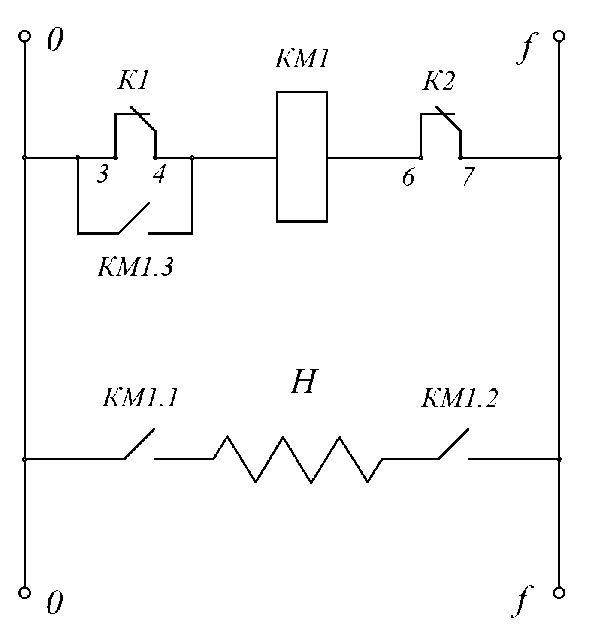

С учётом этого была собрана схема (рис. 3), позволяющая в зависимости от «уставок» измерительного прибора управлять работой печи.

Рис. 3. Принципиальная схема управления работой муфельной печи (Н – нагрузка), при использовании МИТ-12-ТП

Теперь скорость нагревания печи (скорость повышения температуры печи), как и прежде, будет зависеть от мощности (количества) нагревателей печи, а точность регулирования температуры будет определяться установленными температурными пределами, программируемыми на измерителе температуры. При включении схемы печь начинает нагреваться до достижения максимального температурного предела, после чего она отключается схемой (размыкаются нормально замкнутые контакты К2 прибора) и охлаждается естественным образом до значения нижнего температурного предела. При его достижении печь вновь включается в работу (срабатывают контакты К1, магнитный пускатель самоблокируется группой КМ1.3), и процесс нагревания повторяется.

Таким образом, стало возможным управление работой муфеля в заданных пределах температур, независимо от мощности электронагревательных элементов печи.

Стоит отметить, что выполненная доработка является существенной, т. к. позволяет точно задавать температуру, характеризую- щую тепловое воздействие, оказываемое на вещества и материалы при их термическом разрушении. Отметим, что усовершенствование не потребовало существенных финансовых затрат, что на сегодняшний день является немаловажным.

Список литературы Доработка метода термического разрушения веществ и материалов, используемого в рамках производства пожарно-технической экспертизы

- Руденко М. Б. Исследование степени термического разрушения акриловых автомобильных эмалей методом ИК-спектроскопии в целях производства пожарно-технической экспертизы/Вестник ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России. -№ 1. -2015.

- Руденко М. Б., Полыга П. П. Использование результатов ИК-спектроскопии при исследовании степени термического разрушения акриловых грунтовых покрытий при производстве пожарно-технической экспертизы автотранспортных средств/Вестник ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России. -№ 2. -2014.