Достижение технологического суверенитета в системе обеспечения экономической безопасности индустриально-развитого региона

Автор: Руденко М.Н., Баландин Д.А.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 1 (151), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы закономерности глобальной интеграции и идентифицировано место России в процессах технологической трансформации. Рассмотрена роль индустриально-развитых регионов в обеспечении экономической безопасности страны и предложены меры регулятивного воздействия с позиции использования новых возможностей при формировании благоприятной среды для внедрения передовых инноваций, прорывных технологий и модернизации промышленных производств.

Технологический суверенитет, экономическая безопасность, индустриально-развитый регион, условия экономической неопределенности

Короткий адрес: https://sciup.org/148331397

IDR: 148331397

Текст научной статьи Достижение технологического суверенитета в системе обеспечения экономической безопасности индустриально-развитого региона

В настоящее время, под усиливающимся внешним геополитическим давлением, уже сложившиеся интеграционные связи Российской Федерации стали ослабевать и изменять свою направленность на мировых рынках в пользу новых основных экономических партнеров. Устойчивый спрос на востребованную продукцию отраслей обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства, наряду с значительными финансовыми вливаниями государства, обеспечили в 2023 году существенный рост ВВП. В условиях дискриминационных ограничений определенные положительные результаты принесла политика импортозамещения.

ГРНТИ 06.61.33

EDN UMSZKU

Марина Николаевна Руденко – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической безопасности Пермского государственного национального исследовательского университета. ORCID 0000-0001-9377-589X

Дмитрий Аркадьевич Баландин – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН. ORCID 0000-0002-7862-3617

В то же время, «исход» ряда транснациональных корпораций из экономики России не только обнажил проблемы технологически зависимых отраслей [1], привел к свертыванию программ научно-технологического обмена и бизнес-коопераций [2], но и резко обострил задачи обеспечения экономической безопасности. В этой связи, особую злободневность приобретает результативность государственного управления по достижению технологического суверенитета страны [3] и субъектов, ее образующих. В числе последних следует отметить индустриально-развитые регионы, значимость которых проявляется в том, что в них наиболее заметно аккумулируются процессы технологической трансформации и происходит наращивание конкурентного потенциала России [4].

Современная экономическая неопределенность формирует новые задачи для соответствующих отраслей науки в направлениях переосмысления теоретических основ и обоснования практических решений по достижению технологического суверенитета страны и регионов, что и определяет актуальность заявленной темы исследования. Объектом исследования выступают индустриально-развитые регионы Российской Федерации. Предмет исследования – анализ процессов достижения технологического суверенитета в системе обеспечения экономической безопасности Пермского края.

Анализ литературы

В научных источниках под «экономической безопасностью» понимается устойчивость в преодолении негативных последствий воздействия внешних факторов [5], в том числе в аспектах обеспечения национальной экономики критически значимыми технологиями, создаваемыми за счет собственных компетенций и ресурсов, а также суверенного контроля за ними [6]. Отмечается системное единство экономической безопасности страны и регионов [7] в соблюдении национальных интересов [8], достигаемое институциональным регулированием с учетом специфики и ресурсов конкретного территориального пространства [9]. Исследуются критерии и показатели экономической безопасности по типовым группам субъектов Российской Федерации [10], выделяемым в силу межрегиональных различий в факторах производства, отраслевой специализации и особенностях межтерриториального обмена [11].

Особый интерес вызывают работы, посвященные актуализации вопросов обеспечения экономической безопасности регионального пространства посредством достижения технологического суверенитета субъектами страны [12] с позиций обладания определенными правами на уникальные технологии, решения и ресурсы [13], успешности конвертации накопленного интеллектуального капитала [14]. В этой связи, отдельного внимания заслуживают труды, раскрывающие роль индустриально-развитых регионов, сложившаяся отраслевая структура которых выступает консолидирующим ядром [15], позволяющим аккумулировать территориальные ресурсы и потенциалы в эффективной реализации управленческих решений в ответ на внешние вызовы [16], включая меры государственной поддержки внедрения прорывных технологий в материальный сектор экономики [17] и производства конкурентной востребованной продукции [18].

В числе факторов, препятствующих достижению технологического суверенитета, отмечают: моральный износ производственной базы и низкую инвестиционную привлекательность обрабатывающих отраслей, асимметричность развития регионов и процессы деиндустриализации, институциональные ограничения [19], нестабильность конъюнктуры рынков и санкционные условия [20]. Обосновываются принципы поддержки предприятий оборонного комплекса и сохранения традиционной индустриальной специализации, на основе соблюдения которых, в условиях обострения геополитического противостояния, может быть обеспечен промышленный рост в индустриально-развитых регионах [21].

Таким образом, можно констатировать наличие значительного спектра различных точек зрения по исследуемой тематике, обобщение которых позволяет прийти к пониманию системной соподчиненно-сти мер по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны и регионов единой цели – гарантированной государством защите национальных интересов в условиях нестабильности внешнего окружения и вызванных ими существующих и потенциальных угроз. Обширный спектр представленных работ, несмотря на их определенные смысловые отличия, позволяет отметить устойчивый научный интерес, возрастающую значимость теоретико-методологического обоснования и развития прикладных аспектов в данной сфере познания.

Остается не полностью осмысленной и разрешенной задача выработки новой политики Российской Федерации, включающей применение отдельных инструментов ограничения рыночной модели для преодоления негативных последствий глобальной интеграции и влияния транснационального капитала, рационализм которых препятствует полноценной реализации потенциалов развития. Требуется дополнительная концептуализация аспектов достижения технологического суверенитета в системе обеспечения экономической безопасности индустриально-развитыми регионами как одного из основополагающих условий укрепления конкурентных позиций в условиях современной экономической неопределенности. Повышается значимость исследований, позволяющих выявить и оценить технологические потенциалы конкретных индустриально-развитых регионов в реальной защите национальных интересов. Необходим анализ причин, из-за которых ряду российских индустриально-развитых регионов не удается преодолеть инерционность в достижении технологического суверенитета.

Цель настоящей статьи состоит в раскрытии процессов достижения технологического суверенитета в системе реализации мер государственного регулирования по обеспечению экономической безопасности страны и регионов в современных условиях. В достижении поставленной цели были определены и достигнуты следующие задачи: изучить закономерности глобальной интеграции и идентифицировать современное место Российской Федерации в процессах технологической трансформации мирового пространства; рассмотреть специфику индустриально-развитых регионов и их роль в обеспечении экономической безопасности страны; определить меры регулятивного государственного воздействия, необходимые для достижения технологического суверенитета индустриально-развитыми регионами; обозначить направления дальнейших исследований.

Материалы и методы

В ходе работы над статьей использовались методы: причинно-следственного исследования, обобщения и синтеза, сравнительного и графического анализа статистических показателей. Материалами для работы послужили опубликованные труды российских и зарубежных исследователей, посвященные вопросам экономической безопасности, достижения технологического суверенитета, регионального развития, а также данные результатов официального статистического наблюдения.

Результаты и обсуждение

Современный этап развития характеризуется усилением роли наднациональных структур, аккумулирующих и регулирующих ресурсы суверенных государств в достижении корпоративных целей. Об этом свидетельствуют как процессы глобальной интеграции, например, формирование надгосударственного института ЕС и реализация единой политики (иногда даже в ущерб собственным интересам стран – участников Европейского Союза), так и нарастающая поляризация мирового пространства по уровням экономического развития, доступности материальных благ для населения и качества условий его жизнедеятельности.

Изначально, конкурентные позиции корпоративного бизнеса формировались в экономических системах индустриально-развитых стран за счет реализации государственного управления по вектору взаимно сменяющихся этапов: институциональный протекционизм масштабной модернизации технологической базы – либерализация внешнеторгового оборота – свободное транснациональное перемещение капитала [22]. В итоге, процессы развития мировой экономики стали происходить под регулирующими воздействиями доминирующих транснациональных структур. Современное конкурентное противостояние на мировом рынке побуждает транснациональные корпорации стремиться к неограниченному контролю за правящими элитами, вплоть до возможности принуждать их к ведению торговых (санкционных) и информационных войн, ограничению экспорта технологий, смене «неугодных» режимов стран третьего мира, участию в вооруженных конфликтах и т.д.

Свою роль сыграли и интеграционные процессы, особенно в формате выстраивания межгосударственных альянсов и союзов [23], в числе последствий которых отмечается явление формирования системных институтов защиты интересов на основе глобальной стандартизации и унификации технологий, с одновременной утратой технологического суверенитета многими странами [24] в стратегических отраслях материального производства [25]. В совокупности это, в значительной степени, снизило функционал управления суверенных государств, в том числе в аспектах оборота и распространения технологий.

Самым непосредственным образом данные явления отразились на Российской Федерации. На протяжении многих лет просматривалось стремление органов, определяющих экономическую политику страны, «войти» в глобальный тренд технологической трансформации мирового пространства. При этом, в силу воздействия множества факторов, в первые десятилетия постсоветского периода наблюдался отказ от государственного протекционизма в задачах технологического переоснащения сферы материального производства, что в условиях либерализации внешнеторговых отношений неминуемо привело к утрате контроля за увеличивающимся влиянием транснационального капитала на экономику страны.

Таким образом, разрыв последовательности реализации этапов цикла технологического развития кардинальным образом понизил потенциал экономики Российской Федерации, предопределил становление экспортно-сырьевой модели развития и замедление темпов технологической модернизации, деградацию прикладной науки и низкую инвестиционную привлекательность традиционных производств, дифференциацию субъектов страны по качеству условий жизнедеятельности населения. Необходимость нейтрализации данных негативных проявлений, в реалиях сегодняшнего дня, побуждает реализацию государством защитных функций по обеспечению национального суверенитета и экономической безопасности страны и регионов.

Следует также отметить, что в условиях современной неопределенности политические решения, прежде всего руководства США, направленные на поддержку собственного оборонного комплекса и нефтегазовой отрасли, а также ослабление конкурентных позиций Европейского Союза (как одного из ключевых центров формирования закономерностей глобального развития), стали преобладать над экономическими интересами многих транснациональных корпораций. Тем самым, речь можно вести об явно заметном усилении функций государственного регулирования в сфере экономического развития противоположных сторон современного геополитического противостояния: США и России (в Китае высокая контролирующая роль государственных институтов в управлении экономикой сохраняется на протяжении многих десятилетий).

Осознание возрастающей технологической зависимости суверенных экономик, растущей неоднородности глобального пространства стимулировало также пересмотр промышленной политики в экономических, институциональных и научных аспектах государственного регулирования во многих странах ЕС. Для определения порогового уровня, позволяющего судить о степени достижения технологического суверенитета, стали применяться различные комбинации аналитических и экспертных оценок. В числе показателей оценки стали использоваться данные о внешнеторговом обороте критически важных технологий, объемах их промышленного производства и долях на рынке, количестве участвующих в создании высокотехнологичных процессов субъектов, зарегистрированных правах на интеллектуальную собственность, разработанных технических стандартах и научных публикациях в соответствующей сфере [26].

Выскажем мнение - современные реалии следует рассматривать не только в отрицательном ракурсе, но и с позиции новых возможностей развития государств и их отдельных территорий, появляющихся в процессе преодоления явлений глобальной турбулентности. Конкурентное противостояние между странами, их союзами и блоками, регионами, и, в конечном итоге, транснациональными корпорациями создает благоприятную среду для внедрения инноваций и прорывных технологий, модернизации и реиндустриализации промышленного производства во всех формах их проявления [27]. Безусловно, данные процессы будут наиболее эффективными в среде, где уже существуют устойчивые институты регулирования, развиты отрасли материального производства (прежде всего - обрабатывающая промышленность), сформирован высокий человеческий капитал, имеются необходимые ресурсы и реализуется научно-технологический потенциал. Таким образом, просматривается прямая связь между весомостью «вклада» индустриальных территорий в экономику и достижением технологического суверенитета конкретной страной.

В связи с изложенным считаем, что условия экономической неопределенности актуализируют проблемы современного развития субъектов Российской Федерации, характеризуемых высоким индустриальным потенциалом, задачи идентификации уровня их технологичности в целях определения перспективной отраслевой специализации на стратегическую перспективу. В силу ограниченного объема статьи, приведем отдельные результаты анализа показателей (проведенного нами в процессе исследования), которые характеризуют процессы достижения технологического суверенитета индустриально-развитого региона - Пермского края. Анализ включал следующие процедуры: исследование структуры ВРП и особенностей развития ключевых отраслей материального производства; мониторинг показателей технологической среды и внешнеторгового оборота технологий; оценка достигнутого уровня технологического суверенитета.

О высоком индустриальном уровне Пермского края, в первую очередь, свидетельствует высокая доля обрабатывающих производств – более 30 % в общем объеме ВРП региона по итогам 2022 года. Именно обрабатывающая отрасль Пермского края формирует условия для достижения технологического суверенитета региона. Наряду с отраслями промышленности, значительный вклад в процессы достижения технологического суверенитета и обеспечения экономической безопасности индустриально-развитого региона вносят образовательные организации, обеспечивающие высокотехнологичный сектор материального производства кадрами необходимого уровня квалификации. К сожалению, приходится констатировать уменьшение доли образования в валовом продукте как Российской Федерации, так и Пермского края.

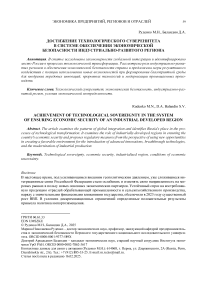

Стратегические задачи защиты национального суверенитета, решаемые в настоящее время, более благоприятно отразились на динамике показателей научно-технологической деятельности, показав рост как в Российской Федерации в целом, так и в Пермском крае (рисунок 1). И в данном ракурсе отдельного внимания заслуживают показатели, характеризующие долю внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме валового продукта (рисунок 2).

■ Деятельность профессиональная научная и техническая Российская Федерация

■ Деятельность профессиональная научная и техническая Пермский край

Рис. 1. Доля научной и технологической деятельности в валовом продукте России и Пермского края, %

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,

0,9

Hull.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-

■ Российская Федерация ■ Пермский край

Рис. 2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП/ВРП, %

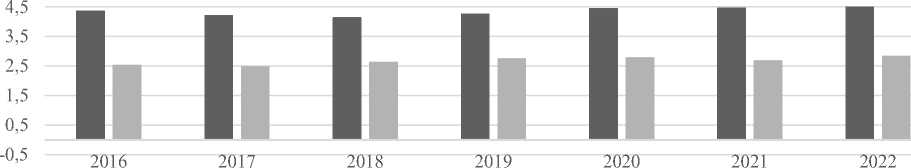

Считаем также уместным на рисунке 3 отразить показатели внешнеторгового оборота технологий по Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу (ПФО) и Пермскому краю. Содержание рисунка 3 иллюстрирует преобладание поступлений по экспорту технологий над выплатами по импорту у Приволжского федерального округа и обратную ситуацию по Российской Федерации в целом и Пермскому краю, что не только отражает разнообразие интеграционных связей и отраслевых специализаций региональных экономических систем, но и предопределяет необходимость реализации соответствующих мер, которые мы в системном виде представили на рисунке 4.

соглашениям с

Выплаты по импорту технологий зарубежными странами по соглашениям с зарубежными странами

-

■ Российская Федерация ■ ПФО ■ Пермский край

Рис. 3. Внешнеторговый оборот технологий России, ПФО и Пермского края, 2022 г., млн долл. США

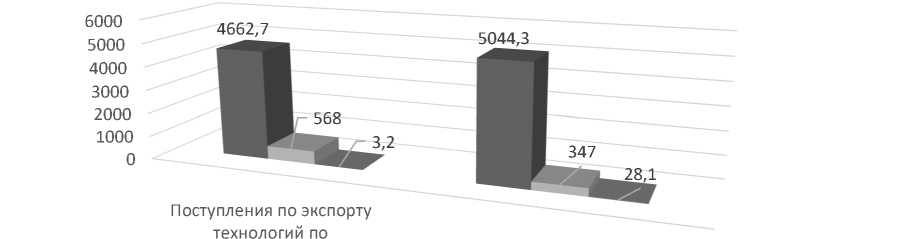

Рис. 4. Меры, направленные на достижение технологического суверенитета индустриально-развитого региона

По результатам оценки уровня технологического суверенитета региона, в условиях экономической неопределенности, можно сделать ряд выводов: во-первых, Пермский край имеет специфическое преимущество, заключающееся в высокой доле обрабатывающей отрасли в структуре ВРП; во-вторых, концентрация ресурсов в промышленном секторе экономики в последние годы предопределила уменьшение доли образования в валовом продукте, а учреждения данной сферы не смогли преодолеть инерционность в развитии, показав существенное отставание от средних показателей по стране, при этом показатель доли научно-технологической деятельности в рассматриваемом периоде существенно не менялся; в-третьих, государственные заказы и финансирование в рамках целевых программ обеспечили резкое повышение доли внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме ВРП; в-четвертых, выплаты по импорту технологий существенно превалируют над поступлениями по экспорту, что отражает ориентированность региона на внутреннего потребителя, в том числе структур, обеспечивающих защиту национальных интересов Российской Федерации.

Достижение технологического суверенитета индустриально-развитого региона предполагает следованию определенной логике структурной адаптации, которая должна базироваться на научной основе. Предложенные меры, направленные на достижение технологического суверенитета индустриальноразвитого региона, могут быть востребованными при стратегировании и программировании промышленной политики региона в процессах конкретизации мероприятий и определении инструментов управления. Следует отметить, что проблематика определения мер по достижению технологического суверенитета, как неотъемлемого элемента обеспечения экономической безопасности индустриально-развитых регионов, не может быть разрешена посредством простого выделения субъектами страны отраслевых ориентиров пространственного развития, их согласования в рамках соответствующих стратегий федерального уровня, а также последующей реализации.

К сожалению, как показал опыт реализации программных документов пространственного развития, перспективная специализация субъектов Российской Федерации определялась с высокой степенью субъективизма оценок, без необходимого теоретико-методологического обоснования, при, зачастую, игнорировании отраслевых инициатив и потенциалов освоения критически важных для экономической безопасности технологий (включая двойные и сквозные). Формат настоящей статьи не позволяет более подробно рассмотреть предложенные меры и механизм их реализации, в связи с чем данные аспекты будут подробно раскрыты нами в последующих работах.

В порядке обсуждения отметим, что проведенный нами анализ подтвердил позицию, высказанную Егиной Н.А., об определяющей роли промышленного потенциала индустриально-развитых региональных систем в достижении технологического суверенитета, который, в свою очередь, становится приоритетной целью обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в реализации национальных интересов [28]. Результаты исследования подтверждают мнение Даниловой И.В. и Несытых К.Ю. о наличии качественной зависимости результатов оценки достижения технологического суверенитета от обоснованности, полноты и информативности выбранных показателей, их доступности для процедур аналитической интерпретации и верификации при определении региональных «точек роста» [29].

Также мы солидарны с Сухаревым О.С. в том, что проблемы оценки уровня достижения технологического суверенитета в значительной степени вызваны попытками усреднения или агрегирования показателя по всей совокупности критически важных технологий, а достоверность измерения будет выше при оценке каждого отдельного технологического направления с учетом их системной связности и воздействующих факторов [30].

Заключение

Подводя итоги, считаем возможным еще раз отметить, что в процессе изучения процессов достижения технологического суверенитета и мер государственного регулирования по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации и регионов были затронуты закономерности глобальной интеграции и осмыслено место Российской Федерации в процессах технологической трансформации мирового пространства; рассмотрена роль индустриально-развитых регионов в обеспечении экономической безопасности страны; предложены меры регулятивного государственного воздействия, необходимые для достижения технологического суверенитета индустриально-развитыми регионами; определена необходимость переосмысления теоретических основ и обоснования практических решений по достижению технологического суверенитета страны и регионов.

Приращением знаний являются ряд авторских заключений теоретического и практического характера. В частности, обоснование того, что современные реалии следует рассматривать не только в отрицательном ракурсе, но и с позиции новых возможностей для формирования благоприятной среды для внедрения инноваций и прорывных технологий, модернизации промышленных производств. Кроме того, следует выделить вывод о том, что достижение технологического суверенитета индустриальноразвитым регионом Российской Федерации в условиях современной экономической неопределенности является закономерным процессом, протекающим под деструктивными воздействиями ряда геополи- тических факторов, преодоление которых становится стратегической задачей государственного управления в ходе реализации организационно-экономических и технологических мер в системе обеспечения экономической безопасности.

Эффективность данных решений, подтвержденных результатами анализа соответствующих показателей Пермского края, определяется выверенностью и оптимальностью задаваемой траектории промышленной трансформации пространства субъекта страны, продиктованной необходимостью защиты национальных и региональных интересов, выводя, при этом, на первый план предприятия обрабатывающей отрасли и протекционистские меры по освоению критически важных технологий. Таким образом, проведенное исследование в высокой степени актуализирует затронутую тематику и может стать основой для дальнейших научных изысканий.

Исследование выполнено в соответствии с Планом НИР Института экономики УрО РАН.