Досуг и отдых трудящихся советской Адыгеи. 1920 гг.1

Автор: Хлынина Татьяна Павловна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Северный Кавказ - мир культуры и культура мира

Статья в выпуске: 1 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена организации досуго- вой деятельности населения Адыгейской ав- тономной области в первое пореволюционное десятилетие. В ней на основе документов На- ционального архива РА анализируется процесс организации досуга и отдыха трудящихся авто- номии, показаны их основные формы.

Досуг, отдых, праздники, автономная область, адыгея

Короткий адрес: https://sciup.org/140206056

IDR: 140206056

Текст научной статьи Досуг и отдых трудящихся советской Адыгеи. 1920 гг.1

На разнообразие отдыха горожан «разного достатка и разного культурного уровня» указывали многие современные исследователи того времени, связывая его, помимо всего прочего, и с принятым в 1922 г. Кодексом законов о труде. Сокращение продолжительности рабочего времени влекло за собою и расширение возможностей более свободного времяпрепровождения. В традиционный набор развлечений входило посещение гостей, кино, театра, танцы [5, С. 124]. Вместе с тем, не следует забывать и о том, что, по крайней мере, в первой полови- не 1920 гг., наиболее продолжительным досуговым занятием населения оставался домашний труд.

«Обследования некоторых бытовых затрат времени рабочих больших городов европейской части СССР» в 1923—1924 гг. выявили следующее недельное распределение свободного времени: домашний труд или труд в личном подсобном хозяйстве занимал 35 часов; повседневная культурная жизнь — 5,6 часов, из которых на чтение газет приходилось 2,9 часа, книг и журналов — 2,1 часа, посещение кино и театра — 0,6 часа; занятие самодеятельностью — 1,1 часа; физическая культура, спорт, рыболовство, поездки за город — 0,2 часа; встречи с друзьями, развлечения — 6,2 часа; занятия с детьми — 5,6 часа; уход за детьми — 5,0 часа, воспитание детей — 0,6 часа» [2, С. 159]. И хотя уже к концу 1920 гг. отмечалось «расширение и усложнение разнообразных форм повседневной культурной жизни», чтение и посещение театра так и не получили всеобщего характера [2, С. 138].

Второй по величине расходуемого времени формой повседневного времяпрепровождения оказывалось «хождение по гостям». В данной связи современные исследователи со ссылкой на очевидцев пишут: «К общению стремились и рабочие, и молодежь, и служащие и интеллигенция. Посещение родственников перемежалось приемами сослуживцев или собратьев «по перу». Различались и частотность посещений и приемов. Одни забегали вечером на «огонек», попутно, на минутку, другие готовились к этому событию весьма тщательно, придавая ему характер значительного мероприятия» [5, С. 123]. При этом сами очевидцы не столь единодушны в оценках значимости такого рода отдыха: «Отдыхают люди бесформенно, не уважая свой отдых (особенно стыдятся ходить в гости). Я, например, умею отдыхать только летом, а зимой, в нормальных условиях своей комнаты никогда не знаю, что нужно делать для того, чтобы отдыхать» [1, С. 99]. Тем более что «ухудшение продовольственной ситуации, введение карточной системы не способствовали частным встречам за столом» [5, С. 125].

Уплотнению и расширению возможностей общения способствовала и начавшаяся телефонизация страны. В январе 1923 г. соответствующее решение было принято и по Адыгейской автономной области, что значительно сокращало временные затраты населения на «бесцельные хождения по учреждениям и организациям» [4, д. 2, л. 39]. Непосредственным эффектом от появления телефонов стало, однако, не облегчение «канцелярских нужд» населения области, а «поголовные разговоры со служебных аппаратов».

Настоящим бедствием являлись и такие «традиционные» формы времяпрепровождения, как пьянство и самогоноварение. За их искоренение органы власти взялись сразу же с момента образования области. В декабре 1922 г. организационным бюро принимается постановление «О мерах борьбы с самогоноварением», в котором «милиции предлагается беспрекословно проводить в жизнь изданный приказ», а также «принимать надлежащие меры к изъятию имеющего места народного зла» [4, д. 2, л. 31а]. На почве увлеченности «народным злом» процветали дебоширство, пьянство, «учинение побоев» и «другие неблаговидные поступки» [4, д. 2, лл. 41, 41а].

Изживанию этих пороков должны были способствовать многочисленные курсы «красных» библиотекарей, клубных работников и «организаторов самодеятельности в городе и на селе». В их горниле выковывались не только «крайне необходимые культурные» профессии, но и «перекраивался человеческий материал». В фондах Национального архива республики сохранился личный дневник одной из участниц курсов красных клубных работников — Галины Чуприной, записи в котором приходятся на 1921—1922 гг. Выполненный в манере «салонного альбома XIX в.» и насчитывающий 29 пронумерованных листов, он представляет собою записи впечатлений сокурсников Г. Чуприной о том времени, его героях, смысле жизни и светлых идеалах «коммунистического честного общества» [3].

Несмотря на сугубо личный характер подавляющего большинства записей, адресованных молодой девушке, «воспитанной в буржуазной семье», он весьма рельефно отражает духовную атмосферу первого послеоктябрьского десятилетия. В нем еще отсутствует та оголтелая классовая ненависть, в которой страна захлебнется в конце 1920 гг., и выходцы из, казалось бы, чуждых друг другу социальных слоев уютно сосуществуют друг с другом: «Вспоминайте наше простое сотрудничество по пилке дров, наши обеды, то суп с картошкой, то картошка с супом, наши шутки и труды. Вы доказали, что женщина может быть строителем страны и дорогим сотрудником в трудные минуты. При всякой пропаганде среди женщин Вы будете примером моих слов» [3, л. 1].

Однако при всей значимости указанных форм времяпрепровождения наиболее массовым и распространенным среди населения области видом досуга являлось участие в праздничных мероприятиях. Общее годовое количество нерабочих дней определялось как трудовым законодательством, так и местной спецификой. Например, в 1929 г. дополнительными днями отдыха по области провозглашались 21 января, 13 марта, 6 мая, 21 мая, 27 июля и 25 декабря [4, д. 238, л. 17]. Они приурочивались к различным памятным событиям недавнего революционного прошлого и сопровождались тщательно продуманным распорядком проведения. Среди них — празднование годовщины революции 1905 года, международного дня солидарности трудящихся, образования автономной области, создание частей особого назначения, 8 марта.

Любопытно, что каждый из них занимал свое четко обозначенное место в начинавшей закладываться в 1920-х гг. номенклатуре праздничной революционной традиции. Так, день революции 1905—1907 гг., хотя и был отнесен к праздничным нерабочим дням, особыми мероприятиями не сопровождался. В Адыгее в этом отношении он значительно уступал празднованию очередных годовщин образования области, Октябрьской революции, 1 мая и 8 марта, организация которых являла собою детально разработанный сценарий, требовавший непосредственного участия не только пар- тийного и советского актива, но и «живого отклика самих трудящихся». День первой русской революции отмечался нерегулярно и более напоминал проведение не всегда торжественного памятного мероприятия. Проведение 20-летнего юбилея на территории области сопровождалось «изготовлением плакатов, диаграмм, схем с целью выявления наглядно происшедших событий в 1905 г.; организацией вечеров воспоминаний, кинопередвижек, световых газет; изданием журналов, посвященных революции на русском и черкесском языках» [4, д. 130, л. 180]. В последующие десятилетия праздник был отнесен к памятным, но рабочим дням и ограничился проведением торжественных заседаний «в партийных, советских и общественных организациях».

В свою очередь, празднование образования области сопровождались обязательным принятием официально одобренного плана и созданием комиссии ответственных работников по его проведению. Например, к 3-й годовщине существования автономии облисполкомом и оргбюро был выпущен юбилейный журнал «Советская Адыгея». Само праздничное действие началось не 27 июля, как это было принято в соответствии с постановлением ВЦИК, а 31 июля, «принимая во внимание полевые работы хлеборобов». Накануне, 30 июля, «все общественные учреждения, а также хлеборобские хозяйства (исключительно по добровольной инициативе) украшаются красными знаменами. В 12 часов проводятся пленарное заседание райисполкома и сельсоветов «Три года работы» … Вечером в избе-читальне проводится собрание женщин-черкешенок на тему «Советская власть и положение женщины-крестьянки». Те же самые мероприятия проводятся в школе с пионерами и их сверстниками» [4, д. 238, л. 173].

Следующий, непосредственно праздничный день, отводился под митинг. Шествие колон трудящихся должно было украшаться «знаменами и плакатами, надписи на которых выполнены исключительно на черкесском языке». По его окончании «вся масса организованной колонной направлялась с пением революционных песен вдоль главных улиц аулов или сел». Манифестация заканчивалась «на воздухе среди природы, за аулом или селом устраивались национальные игры, танцы, скачки, спортивные выступления. Вечером ставился спектакль, по возможности приглашались казаки-хлеборобы других смежных с нашей областью округов» [4, д. 238, л. 173].

Как правило, празднование годовщины образования области носило строго выдержанный деловой характер, а его наполнение менялось в зависимости от очередных задач советской власти. Наряду с идеологическим «креплением» рядов трудящихся ими нередко ставились «вопросы бытового устройства и жизни хлеборобов, их досуга и культурного роста». «Пролетарский» досуг настоятельно требовал не только «политически осмысленного времяпровождения, но и примера, достойного для подражания» [4, д. 181, лл. 201, 203].

Несколько иную тональность имело празднование «международной солидарности женского пролетариата» — дня 8 марта. В отличие от других праздничных дней, его проведение охватывало собою целую неделю. В 1925 г. он проводился под лозунгами «Смычки города с деревней», «Вовлечения работниц в партию и комсомол», «Втягивания женщин в обще- видировавших свою неграмотность крестьянок; совместное проведение праздника сел с близ расположенными аулами» [4, д. 130, л. 24].

Непосредственно 8 марта планировалось «улучшение питания в детских домах, беседы делегаток с детьми, помощь им в уборке помещений, починке и штопке одежды, питание детей бедняков (где возможно), проведение октябрин и льготное вступление беднейших крестьянок в кооперативы» [4, д. 130, л. 24]. Утром все собирались «у зданий исполкомов или школ, выслушивали приветствия от партийных и комсомольских ячеек, при этом сами чествуемые принимали активное участие в выступлениях и приветствиях, которые заранее следовало подготовить… Вечером — спектакли с пьесами из жизни и быта женщин, декламации» [4, д. 130, л. 24].

Тремя годами позже план проведения «праздничного дня 8 марта» был полностью посвящен «широкому разъяснению женским массам задач, выдвинутых партийным съездом и областной партийной конференцией в деле рационализации производства, снижения себестоимости продукции, укрепления крестьянского хозяйства» [4, д. 234, л. 137]. В качестве практических мероприятий по улучшению труда и быта ственную жизнь» и «Улучшения быта и борьбы с бытовыми преступлениями» [4, д. 130, л. 24]. Для его проведения создавались специальные сельские комиссии. Помимо традиционной части в виде обязательных собраний и заседаний, им вменялась в обязанность разработка «реальных возможностей закрепления праздника». В тот год они предусматривали «открытие участков черкешенок, крестьянок при избах-читальнях и в отдельных домах; выделение в избах-читальнях одного дня для крестьянок, где устраивали читки вслух; открытие ликпунктов для черкешенок и выпуск лик-

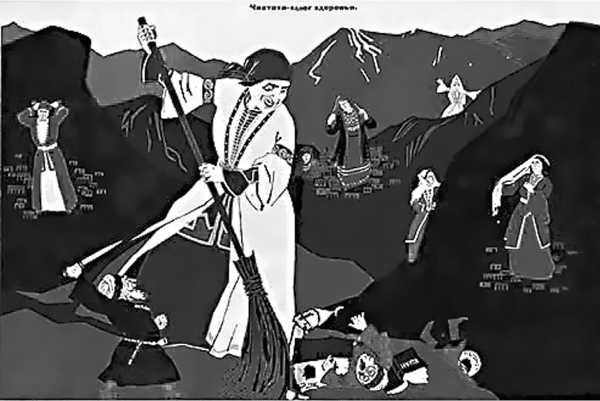

Н. Когоут «Чистота — залог здоровья».1923 г. [6]

С горки под горку

Начал уборку.

Под метелку

Мету светелку .

работниц и крестьянок выдвигалась задача строительства и «совершенствования сущности ясель, площадок, консультаций». Как свидетельствуют документы официальных органов власти, именно на вторую половину 1920-х гг. пришелся пик активного производственного раскрепощения советской женщины.

Происходящее увеличение темпов строительства дошкольных и школьных учреждений в городах, создание «детских садов для селянок» в деревнях и аулов, внедрение практики «сбора детей работниц у пожилых соседок» становятся прямым следствием «массового прихода» женщин в колхозы и учреждения. Вместе с тем, рост их «общественно полезной занятости» никак не сказывался на сокращении домашних обязанностей, что нередко влекло за собою «нервное истощение нашей работницы и учащение семейных сор и конфликтов» [4, д. 202, л. 27].

Проведение первомайских демонстраций планировалось менее тщательно, «исходя из наличия сформировавшихся традиций — дореволюционных маевок и понимания трудящимися сути этого дня». Тем не менее, создавалась комиссия из заведующего агитпропом и секретаря оргбюро ВЛКСМ, под руководством которых «издавался праздничный номер областной газеты в увеличенном тираже; накануне самого праздника по населенным пунктам проводились митинги, разъясняющие условия и значение 1 мая». Этот праздник являлся практически единственным «нерабочим днем», использовавшимся с целью «изыскания средств через парторганизации для помощи инвалидам Красной Армии и борцам Революции Запада» [4, л. 72].

Содержимое самого «светлого рабочего праздника» во многом определялось как местом его проведения, так и фантазией властей. Добровольность посещения такого рода мероприятий была, по всей вероятности, обязательной. При этом следует учитывать, что желания властей зачастую совпадали с внутренними потребностями самих трудящихся «к организованному выражению своей внутренней радости». Для той же категории граждан, для которой «потреб- ность коллективного веселья» была не совсем очевидной, применялись меры принудительного характера: «Все служащие и рабочие были принуждены участвовать под страхом увольнения со службы. Причем на службе были заведены листки, в которых все должны были расписаться лично. Чьей подписи не окажется, тот заранее был объявлен контрреволюционером. Во время шествия все разделились на десятки и начальнику каждого десятка заранее объявлено, что он отвечает, если кто скроется раньше конца церемонии» [5, с. 137].

Помимо праздничных дней отдыха по области проводились и разнообразные «рабочие праздники», не предусматривавшие «непосредственного отрыва от производства». Наиболее распространенными среди них были праздники урожая, годовщины частей особого назначения ЧОН), советского быта и чистоты рабочего места. Празднование очередных годовщин ЧОНа особыми зрелищными мероприятиями не сопровождалось и, как правило, сводилось к «регулярному посещению командиров строевых занятий ЧОНа и проведению торжественных заседаний в их честь» [4, л. 15, 17].

Менее формализованными, но от этого к празднику не становившимися ближе, выглядели чествования урожая и чистоты рабочего места. Первая разновидность праздника представляла собою соревнование отдельных сельскохозяйственных бригад по быстроте сбора и обмолота зерна, вторая — сводилась к «гигиеническому обустройству рабочего уголка». Не имевшие никакого отношения к досуговой форме времяпрепровождения, они, тем не менее, воспринимались властью как «неотъемлемая часть отдыха» [4, л. 17].

Существовавшие в те годы всевозможные кружки художественной и любительской самодеятельности, например, «Кружок право-заступниц» при областном суде Адыгеи, поглощали кипучую энергию части населения области [4, д. 130, л. 169об]. Кружковая деятельность на протяжении первой половины 1920 гг. власть особо не беспокоила, а отношения с ней строились по формуле: «Вы нас зарегистрировали — мы Вам дали процент общественного охвата». Однако к завершению десятилетия атмосфера значительно изменилась и место причудливого сосуществования митингов, народных гуляний и кое-где сохранившихся крестных ходов занял «идеологический фон развлечений, все больше и больше приобретавший одну тональность» [5, С. 132].

С введением в 1930 г. непрерывной пятидневной рабочей недели и дроблением выходных дней отдых все более замещается домашним трудом и общением с детьми, а досуг по преимуществу сводится к участию в официальных

Список литературы Досуг и отдых трудящихся советской Адыгеи. 1920 гг.1

- Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей». Проект «Повседневный мир советского человека: стратегии выживания и механизмы адаптации в условиях социальных трансформаций 1920-1940 гг.».

- Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989.

- Гордон Л. А., Клопов Э. В., Оников Л. А. Общий характер перемен в содержании бытовых занятий и функций быта//Социологический калейдоскоп (Памяти Леонида Абрамовича Гордона). М., 2003.

- Государственное учреждение «Национальный архив Республики Адыгея». Ф. Р. -1. Оп. 1. Д. 29.

- Государственное учреждение «Хранилище документов новейшей истории Национального архива Республики Адыгея». Ф. Р. -1. Оп. 1.

- Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб., 2003.

- Бобровников В. Безбожники рисуют ислам//http://www.polit.ru/lectures/2009/05/07/bobrovnikov.html (дата обращения: 14.03.2010).