Драконы в официальной эмблематике царской России

Автор: Пушкарев Владимир Анатольевич

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История российских регионов

Статья в выпуске: 4 (58), 2021 года.

Бесплатный доступ

Дракон является одним из самых распространенных образов в мировой символике. При этом в европейской и азиатской культурах его трактовки существенно разнятся. В этой связи возникает вопрос, какой семиотический статус получил столь неоднозначный символ в русской культуре, занимающей трансграничное положение между Западом и Востоком. В данной статье предпринята попытка проследить историю появления драконов в официальной эмблематике дореволюционной России, включающей княжеские печати и монеты, территориальные гербы, воинские знаки отличия и памятные знаки. Выделяется несколько самостоятельных драконьих образов, отличающихся друг от друга по композиции, культурному генезису и смысловой нагрузке. Автор отмечает, что до XVI в. в русской эмблематике присутствовал только один тип дракона, заимствованный из православной иконографии и потому имевший устойчиво негативное значение. Последующее появление новых драконьих образов стало прямым следствием расширения российской территории в восточном направлении и формирования особых евразийских фронтиров - первоначально в Поволжье, а затем в Забайкалье и Приамурье. В статье выявлены относящиеся к ним культурные артефакты, изображающие местных драконов, определены их семиотические корни и место в официальной эмблематике царской России

Дракон, змей, символика, эмблематика, сфрагистика, нумизматика, геральдика, фалеристика

Короткий адрес: https://sciup.org/170191738

IDR: 170191738 | УДК: 929.6 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-4/21-32

Текст научной статьи Драконы в официальной эмблематике царской России

Образ дракона присутствует в мифологиях самых разных народов мира. Существует множество вариантов изображения этого полиморфного существа. При этом его характерной, доминирующей чертой во всех случаях является рептильное (змеиное) начало. В этой связи в науке утвердилось мнение, что дракон является дальнейшим развитием более древнего архетипического образа – змея. На их семантическое родство указывают общие мифологические мотивы. Дракон, как и змей, является хозяином водной стихии, часто выступает в качестве грозного стража сокровищ.

Широко распространен миф об убийстве дракона (змея) легендарным героем или богом-демиургом, который тем самым освобождает проглоченную чудовищем воду, охраняемое сокровище или похищенных людей. Этот миф получил значительное художественное развитие в фольклоре многих народов, а затем проник в литературу, в том числе – в христианскую агиографию [11, с. 394].

Драконоборческий сюжет присутствует в житиях святых воинов Георгия Победоносца, Феодора Стратилата и Феодора Тирона, живших примерно в одно время (конец III – начало IV вв.) и принявших мученическую смерть за исповедание христианства. Широкую известность в Европе приобрело «Чудо о змие» – сказание о том, как св. Георгий убил страшное чудище, мучившее жителей некоего языческого города, и тем самым обратил их в христианство. Во времена крестовых походов возник целый культ Георгия Победоносца, которого почитали как покровителя рыцарства. Драко-ноборческий сюжет стал самым популярным в его иконографии, а уже оттуда переместился на рыцарские гербы.

Кроме того, на гербах многих европейских городов фигурировал Архангел Михаил, поражающий дьявола, что являлось прямой отсылкой к библейскому Откровению: «Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дра- кон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Отк. 12:7-9, синодальный перевод). В соответствии с этим сюжетом, противник Архангела Михаила имел два варианта геральдического изображения: в виде антропоморфного демона или страшного дракона.

В то же время в европейской геральдике утвердился и вполне самостоятельный образ никем не попираемого дракона. Заимствованный из народного эпоса, он использовался как геральдический символ власти и могущества и совершенно не отождествлялся с поверженным змеем. Особенно отчетливо эта двойственность проявилась в английской геральдике, где независимо от культа Георгия-змееборца, небесного покровителя Англии, образ дракона приобрел самостоятельное, отчетливо положительное значение. Красный валлийский дракон утвердился на королевских гербах Тюдоров, а на крыльях белых драконов-щитодержателей лондонского герба был помещен красный георгиевский крест.

Вообще надо отметить, что в европейской геральдике образ дракона приобрел множество вариаций – по цветовому исполнению, положению тела и даже морфологии. Классический драконий образ включает голову с разинутой пастью и вздыбленными ушами, покрытое чешуей туловище, длинный змеиный хвост, четыре когтистых лапы и большие перепончатые крылья. Также известны драконы, имеющие только одну пару лап, – виверны и двулапые бескрылые драконы – линдвормы [27, с. 230–232].

Универсальная эмблема зла

Россия начала приобщаться к европейской геральдической традиции только в XVIII в. При этом вариативность драконьих образов не была усвоена русской геральдикой. Более того, для нее было характерно тождество дракона и змея (змия). А.Б. Лакиер попеременно использовал два этих термина применительно к одному и тому же существу [17, с. 125–127]. По классификации П.П. Винклера в ряду фантастических фигур отдельно значились «дракон» и «змий крылатый», но внятное объяснение их принципиального отличия отсутствовало [4, с. 38]. По мнению Ю.В. Арсеньева, таковым признаком следовало считать количество лап (две – у дракона, четыре – у крылатого змия) [1, с. 191–192]. Но это явно искусственное разграничение не выдерживает исторической критики.

Большинство исследователей русской религиозной культуры не усматривают между «драконом» и «змеем» никакой существенной разницы, кроме этимологической. Славянское слово «змий» зафиксировано еще в русских текстах XI в., а греческое слово «дракон» было заимствовано только в XVI в. В последующие эпохи оба эти слова пребывали в речевом обиходе и чередовались при описании одного и того же образа [14, с. 66–67].

Нагляднее всего это образное тождество предстает в библейских текстах. Так, например, в Московской Библии 1663 г. фигурирует «змий великий, змий древний, нарицаемый диавол и сатана» (Отк. 12:9). При знакомстве с греческим первоисточником выясняется, что одним и тем же «змием» переведено два разных слова: «drakwn» и «ojix». В синодальном переводе Библии 1756 г. эта разница учтена, и поэтому фрагмент выглядит следующим образом: «великий дракон , древний змий , называемый диаволом и сатаною». Ясно, что речь идет об одном и том же существе, которое в начале Библии предстает в качестве искусителя Евы под именем «ojix» – «змей» (Быт. 3:1) .

Именно из православной иконографии змей (дракон) пришел в официальную русскую символику, поэтому здесь ему долгое время придавалось исключительно отрицательное значение. Так, по определению А.Б. Лакиера, дракон – это «эмблема нечистой силы, язычества, невежества», поскольку змей был орудием злого духа при грехопадении человека, он является универсальной эмблемой зла, в какой бы форме оно ни проявлялось: «в виде ли внешнего врага, в виде ли раздоров, разделяющих государства и приближающих их к погибели, в виде ли невежества: все равно» [17, с. 67, 125].

Змееборцы в русской сфрагистикеи нумизматике

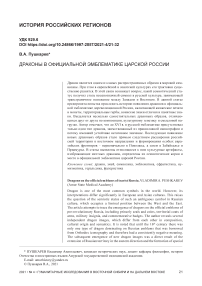

На русских княжеских печатях змей всегда изображался в попираем виде. Долгое время самым древним таким изображением считалась вислая печать грамоты 1130 г., данной Киевским князем Мстиславом новгородскому Юрьеву монастырю. На одной стороне серебряной печати изображен сидящий на престоле Христос, на другой – святой воин, поражающий змея. Все исследователи XIX в., вслед за первооткрывателем печати Е. Болховитиновым, не сомневались в ее принадлежности князю Мстиславу и полагали, что в качестве змееборца изображен Архангел Михаил (Рис. 1) [26, с. 16–17].

Однако в результате сравнительного анализа множества сфрагистических источников советский историк В.Л. Янин доказал, что печать, хранившаяся в архиве Юрьева монастыря вместе с Мстиславовой грамотой, моложе ее лет на сто. По всей видимости, она принадлежала владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу (в крещении – Федору), княжившему в Новгороде в первой половине XIII в., а в качестве святого воина-змееборца изображен его небесный покровитель – великомученик Феодор Страти-лат. Подобное изображение встречается на многих печатях его сына – Александра Невского, также княжившего в Новгороде в 1236–1263 гг. [26, с. 18–21].

Новое обращение к змееборческому сюжету произошло после Куликовской битвы. Теперь это был конный воин (ездец), поражающий копьем или мечом змея. Он символизировал московского князя, ведущего борьбу с ордой. Сыновья, племянники и внуки Дмитрия Донского, а также князья, придерживавшиеся «московской ориентации», часто помещали этот сюжет на своих печатях и монетах [20, с. 28]. К середине XV в. ездец-змееборец стал доминировать в московской сфрагистике и нумизматике, а при Иване III утвердился как главный символ Российской державы. Классический образ запечатлен на знаменитой печати 1497 г.: конный воин пронзает копьем крылатое чудовище с длинными шеей и хвостом (Рис. 2).

Большинство исследователей сходится во мнении, что он был заимствован из иконографии св. Георгия Победоносца, которого многие русские князья считали своим покровителем, особенно в военных делах. В народном сознании утвердился образ Егория Храброго – защитника мирных людей и православной веры. Думается,

Иван III намеренно избрал этот узнаваемый образ в качестве эмблемы своей великокняжеской власти. Георгия Победоносца в фигуре московского змееборца узнавали даже иностранцы, посещавшие Россию в XVI–XVII вв. (Р. Барберини, Д. Принц фон Бухау, С. Коллинз и др.) [20, с. 28]. Но только при Петре I ездец на московском гербе официально был назван святым Георгием.

Тайна происхождения казанского Зиланта

По мере расширения российского государства в восточном направлении официальная символика пополнялась местными образами. Так в русской эмблематике появился Зилант – согласно легенде, змеиный царь, издревле жив- ший на месте нынешней Казани. После того, как местные жители истребили всех змей, Зи-лант улетел на близлежащую гору, получившую его имя [2, с. 58–59].

Впервые фигура Зиланта как эмблема Казанского царства появляется на большой государственной печати Ивана Грозного 1577 г. в ряду других региональных символов, составлявших полный титул российского государя (Рис. 3). В этой связи некоторые исследователи татарской истории назвали Зиланта изобретением придворных московских геральдистов [25, с. 180; 24, с. 84–86]. Якобы, это не кто иной, как змей с московского герба, олицетворявший злую силу, враждебное государство. Эта версия не выдерживает критики уже при внешнем сравнении московского и казанского драконов.

Рис. 1. Прорисовка печати новгородского князя Ярослава Всеволодовича

Рис. 2. Прорисовка печати великого князя Московского и государя всея Руси Ивана III Великого

Против их тождества говорит и сама композиция большой государственной печати, где отдельные клейма-эмблемы не противостоят центральному изображению, а раскрывают его значение и иллюстрируют полный титул русского государя [18, с. 58].

Большинство исследователей казанского дракона признают его самостоятельный характер и не видят генетической связи с фигурой попранного змея на московском гербе. При этом единого мнения о подлинном происхождении этого монстра нет. Существуют гипотезы о его ордынских, булгарских, персидских или еще более древних восточноазиатских корнях [3, с. 152–153]. Высказывается даже версия, что крылатая фигура на казанской эмблеме по замыслу создателей большой государственной печати и, возможно, самого Ивана Грозного – это вовсе не дракон, а грифон [22, с. 378–379]. Дополнительный повод для сомнений дает указ царя Алексея Михайловича об изготовлении гербового знамени, в котором казанское чудище названо василиском [21, с. 129].

Как бы то ни было, Зилант быстро прижился в официальной российской эмблематике. Его изображение неизменно присутствует на «печати Царства Казанского», которой местные воеводы в конце XVI – начале XVIII вв. скрепляли различные документы. В Царском титулярнике 1672 г. на эмблеме Казанского царства было изображено черное двуногое существо в золотой короне, с перепончатыми крыльями и длинным, завязанным в узел хвостом. В XVIII в. этот образ был взят за основу при изготовлении знамен казанских полков [21, с. 141].

В 1781 г. после двухвекового использования казанский герб был высочайше утвержден. В указе Екатерины II отмечалось: «Город Казань имеет старый герб: змий черный, под короною золотою Казанскою, крылья красные, поле белое» (Рис. 4) [7]. Фигура Зиланта была включена в гербы всех уездных городов Казанского наместничества (позже – губернии).

Кроме того, еще в 1778 г., т.е. до официального утверждения казанского герба со «змием черным», аналогичная фигура, именуемая «черным драконом», появилась на гербе подмосковного города Каширы. Причем в отличие от городских гербов Казанского наместничества, где змей (дракон) располагался в верхней части щита, на Каширском гербе он занимал нижнюю часть. Вверху же был помещен золотой крест на лазоревом поле. Согласно официальному описанию каширского герба, такая композиция составлена «в напамятование, что сей град при Великом Князе Василии Иоанновиче был дан в удел Абдыл Летифу, снизверженному царю Казанскому» (Рис. 5) [8].

Таким образом в лице казанского Зиланта самостоятельная фигура дракона (змея), никем ни попираемая, да еще и увенчанная царской короной прочно утвердилась в российской геральдике. А с 1857 г. герб Казанского царства был включен в состав государственного герба Российской империи, где соседствовал с Московским и Грузинским змееборцами. Кстати, в описании Большого государственного герба все три змееподобных существа названы «драконами» [6].

Загадка оторванной головы

Тем временем в сфере культурного заимствования России оказался еще один дракон – китайский Лун. Археологические открытия свидетельствуют о синхронности возникновения этого образа с появлением самой китайской культуры. Начертание иероглифа лун , представляющее пиктограмму, изображающую животное с длинным телом и головой, увенчанной рогами, обнаружено уже в надписях на гадательных костях эпохи Инь (XIV в. до н.э.). В классическом изобразительном варианте Лун сочетает в себе признаки девяти существ: голова как у верблюда, рога как у оленя, глаза как у зайца, уши как у коровы, шея как у змеи, живот как у морского зверя, чешуя как у карпа, когти как у ястреба, лапы как у тигра. На спине такого дракона располагается 81 шип, под подбородком – светящаяся жемчужина, а на голове – нарост, с помощью которого он может летать [12, с. 506–508].

Вследствие столь богатого полиморфизма китайскому дракону издревле приписывались многочисленные свойства. Однако в отличие от христианской традиции, воспринимающей дракона как воплощение демонических сил, в китайской мифологии он предстает добрым существом, помощником и благодетелем людей, символом мира и процветания. Издревле Лун был объектом поклонения китайцев. Его изображение являлось неотъемлемым атрибутом императорского дворца. При этом и в народной культуре Лун также получил широкое распространение, став центральным персонажем сказок и легенд, прикладного искусства, праздников и т.п. В целом образ дракона играл совершенно экстраординарную роль в китайской культуре, которая всегда самоопределялась как «культура дракона». В 1862–1911 гг. фигура синего дракона помещалось на гербе и флаге Цинской империи [12, с. 512].

Знакомство русских людей с традиционной китайской культурой началось еще в XVII в. В следующем столетии между двумя странами установились добрососедские торговые отношения. В это время единственным пунктом легальной российско-китайской торговли была Кяхтинская слобода – поселение в Забайкалье на границе с Цинской империей. В 1792 г. сюда была переведена таможня из Иркутска. Через

Кяхту в Китай вывозились сукно, меха, юфть. Из Китая доставлялись шелковые и хлопчатобумажные ткани, сушеные фрукты, табак. Но главным предметом импорта был чай. Именно Кяхта снабжала чаем всю Россию и почти монопольно – Западную Европу [16, с. 65–67].

Расцвет кяхтинского торга приходится на середину XIX в. В 1851 г. было образовано Кяхтинское градоначальство, которое спустя десять лет получило собственный герб: «В лазуревом щите золотая оторванная голова дракона, с червлеными глазами и языком, и сопровождаемая четырьмя золотыми гонтами» (Рис. 6) [5]. Проект был разработан в гербовом отделении

Рис. 3. Прорисовка Большой государственной печати царя Ивана IV Грозного и Печати Царства Казанского на ней (1577 г.)

Рис. 4. Герб Казани (1781 г.)

Рис. 5. Герб Каширы (1778 г.)

Рис. 6. Герб Кяхтинского градоначальства (1861 г.)

Рис. 7. Проект герба города Старый Крым (1875 г.)

департамента герольдии Правительствующего Сената, которое возглавлял Б.В. Кене. По замыслу создателей герба, драконья голова и гонты (кровельные дощечки) должны были выражать торговые отношения Кяхты с Китаем [9].

Однако помещенная на кяхтинском гербе голова не имеет ничего общего с традиционным образом китайского дракона, для которого характерны вытянутая верблюжья морда, оленьи рога, коровьи уши и т.д. Кяхтинская голова больше напоминает европейского геральдического дракона или чудовищную птицу. Забайкальский историк И.Г. Куренная даже увидела ее сходство с головой грифа, изображенного на родовом гербе дома Романовых. Однако развивать эту «невольную ассоциацию» до уровня гипотезы она не стала, высказав более осторожную версию. Скорее всего, по мнению И.Г. Куренной, в гербе Кяхты за основу принято международное обозначение дракона – «бдительность и безопасность», поэтому основная смысловая нагрузка используемого символа завуалирована и понятна лишь российской стороне [15, с. 223–224].

На наш взгляд, «европейская внешность» дракона на кяхтинском гербе объясняется тем, что при его разработке сотрудники гербового отделения не утруждали себя изучением китайской изобразительной традиции, а использовали типичный для европейской геральдики образ. В пользу этой версии свидетельствует проект герба города Старый Крым, который в 1875 г. также был разработан в ведомстве Б.В. Кене.

Не получив высочайшего утверждения, он вскоре был забыт, но для нас данный проект весьма интересен, поскольку содержит уже знакомое описание: «В черном щите золотая оторванная голова дракона с червлеными глазами и языком» (Рис. 7) [10]. Ясно, что герб старинного крымского города не мог иметь какой-либо семантической связи с Китаем, при этом его центральная фигура повторяла образ, помещенный на гербе Кяхтинского градоначальства.

«Печать антихриста»на русских стражниках

К концу XIX в. Кяхтинский торг пришел в упадок, а центр приграничного сотрудничества из Забайкалья переместился в Приамурский регион. В 1896 г. был подписан российско-китайский договор, по которому началось строительство Китайско-восточной железной дороги. Для защиты дороги от нападений хунхузов и обеспечения правопорядка среди русских строителей и переселенцев была образована Охранная стража КВЖД. Ее личный состав набирался из чинов регулярных кавалерийских частей, зачисленных в запас при сохранении всех преимуществ военной службы. Стражники носили особую форму. За образец было взято обмундирование русской таможенной стражи, но петлицы, канты, тулья фуражки и верх папахи были не зеленого, а желтого цвета. На кокардах и бляхах помещалось изображение китайского дракона, огибающего своим длинным туловищем крылатое колесо (Рис. 8).

Генерал К.Н. Хагондоков, служивший в молодости офицером Охранной стражи, вспоминает, что этот элемент обмундирования вызвал серьезное волнение в уральской казачьей сотне. Едва прибыв к месту службы, казаки поснимали со своих папах кокарды, усмотрев в них «ничто иное как печать антихриста». Усугубляло мистические настроения уральцев то, что их сотне был присвоен тринадцатый номер – «звериное число». Столкнувшись с опасениями казаков, главный начальник Охранной стражи согласился переименовать 13-ю сотню, но решительно высказался против нарушения установленной формы одежды, пообещав отчислить смутьянов из Охранной стражи и отправить на Урал по этапу. Казаки покорились, но, памятуя, что «печать антихристова ставится на лоб», папахи стали носить кокардой на затылок [23].

Описанный случай демонстрирует, что в русском народном сознании дракон традиционно воспринимался как демонический образ. Вместе с тем следует заметить, что у уральских казаков были особые основания относиться к нему нетерпимо. Помимо св. Георгия Победоносца, считавшегося небесным покровителем всего русского воинства, Уральское войско имело также своего собственного патрона – Архангела Михаила. Выше отмечалось, что в христианском сознании именно он считается главным драконоборцем. Причем в его иконографии дракон выступает не просто символом абстрактного зла, а олицетворяет самого диавола.

Враждебный сосед и хозяин границы

В отличие от уральцев те казаки, которые жили в непосредственном соседстве с Китаем, более спокойно относились к его национальным символам. Во второй половине XIX в. были образованы Забайкальское, Амурское и Уссурийское казачьи войска, селения которых сплошной полосой протянулись вдоль русско-китайской границы от Байкала до Японского моря. Сознавая свою историческую значимость и культурную самобытность, дальневосточные казаки стремились отразить это в собственных геральдических символах.

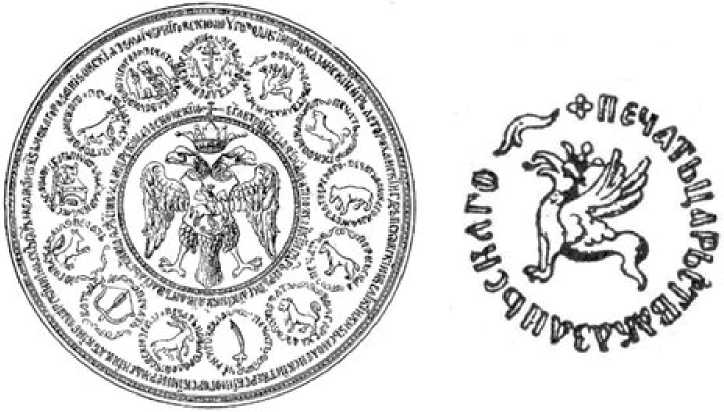

В 1912 г. военный губернатор Забайкальской области, наказной атаман Забайкальского казачьего войска А.И. Кияшко инициировал создание самостоятельного войскового герба. Эта задача была поручена хорунжему А.Д. Раз-махнину. К середине 1914 г. он подготовил эскиз войскового герба, в котором нашли отра- жение историко-культурные и геополитические особенности жизни забайкальского казачества. В верхней части герба был помещен двуглавый орел – символ российской державы, в нижней части – красный извивающийся дракон на желтом поле. В описании к рисунку герба указывалось, что таким образом обозначена Китайская империя и постоянно исходящая от нее опасность. При этом обращенная острием вниз стрела в орлиной лапе символизировала постоянную готовность казаков отразить нападение враждебного соседа (Рис. 9).

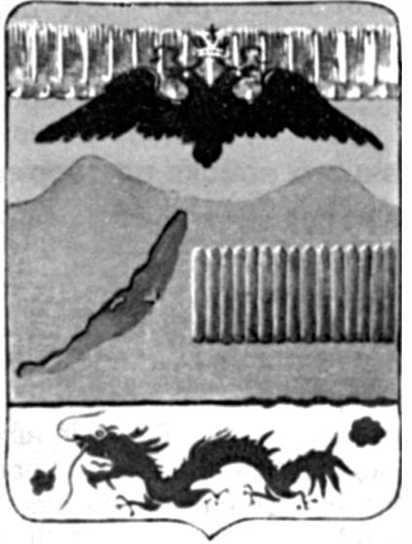

На основании этого герба также был выполнен эскиз нагрудного памятного знака для «увековечивания памяти о даровании Забайкальскому казачьему войску 13 августа 1913 года императором Николаем ΙΙ старшинства с 1655 года». Знак представлял собой желтую эмалевую удлиненную подкову с золотыми краями. В нижней части был изображен красный извивающийся дракон, а по сторонам – темно-зеленые ветви. Во внутренней части подковы внизу помещен частокол, а под ним – волнистая голубая полоса. Над подковой распростер широкие крылья двуглавый орел, увенчанный золотой императорской короной. На груди орла – щит с изображением конного Георгия Победоносца, поражающий копьем змия. Из-под крыльев орла исходят в виде молний золотые стрелы, доходящие до частокола и внутренних краев подковы (Рис. 10).

С проектами забайкальского войскового герба и памятного знака были ознакомлены атаманы родственных Амурского и Уссурийского войск, которые также занялись разработкой собственных геральдических символов. Однако в связи с началом Первой мировой войны и последовавшей революции эта работа была прервана. Тем не менее командование Забайкальского казачьего войска утвердило эскиз памятного знака и даже заказало партию на Санкт-Петербургской фабрике «Эдуард» [13, с. 63–65].

В контексте нашего исследования памятный знак Забайкальского казачьего войска представляет особый интерес. Впервые в истории официальной русской символики одна композиция объединила поверженного европейского и самостоятельного китайского драконов, исключая тем самым их тождество. Если попираемый святым всадником змей – это прежде всего демонический образ, выражение всякого зла, то красный Лун – это самобытный национальный символ соседнего государства, в отношении которого необходимо хранить бдительность.

Рис. 8. Кокарда и бляха служащих Охранной стражи КВЖД (1897 г.)

Рис. 9. Проект герба Забайкальского казачьего войска (1914 г.)

Рис. 10. Нагрудный памятный знак Забайкальского казачьего войска (1914 г.)

Не удивительно, что эта смысловая разница была выявлена забайкальскими казаками, то есть людьми, живущими непосредственно на границе двух культур. А в сознании жителей русского Приамурья дракон воспринимался уже как олицетворение этой границы. Стоит напомнить, что в китайской мифологии особенно ценилась причастность Луна к воде, которую он дарил людям. В частности, река Амур, по которой в 1858 г. была установлена государственная граница между Россией и Китаем, также издавна считалась обиталищем дракона. В китайском языке эта река, равно как и прилегающая к ней провинция носит название Хэйлунцзян («река черного дракона»). Этот символизм был удачно отображен в памятном знаке в честь 50-летия заключения Айгунского договора (1858–1908). Центральной фигурой композиции является хабаровский памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Снизу его постамент огибает китайский дракон, над памятником помещены гербы Амурской и Приморской областей, увенчанные короной Российской империи (Рис. 11) [19].

Выводы

Таким образом, в истории официальной знаковой системы дореволюционной России можно выделить четыре образа дракона, каждый из которых был наполнен своим особым смыслом:

– поверженный змей – христианский символ побежденного зла и непосредственно самого диавола, используемый всегда в сочетании с фигурой змееборца. Первоисточником является византийская иконография, дальнейшее развитие происходило под влиянием европейской геральдики (гербы Москвы, Егорьевска, Георгиевска и ряда других городов центральных и западных губерний России);

– Зилант – символ определенной территории, бывшего Казанского ханства, вошедшего в состав Российской державы, но сохранившего самобытную культуру. Наиболее вероятным источником представляются древние полиморфные образы народов Поволжья (гербы Казани и Каширы);

– оторванная голова дракона – символ приобретаемых Россией богатств. Внешне соответствует европейской геральдической традиции (герб Кяхты и неутвержденный проект герба Старого Крыма);

– Лун – символ Китая, используемый для обозначения его сопредельного положения с Россией. Заимствован российской фалеристикой из традиционной китайской культуры (знаки различия Охранной стражи КВЖД, проект герба и памятный знак Забайкальского казачьего войска, памятный знак в честь 50-летия заключения Айгунского договора).

К началу ХХ в. самым распространенным образом геральдического дракона в России оставался поверженный змей – олицетворение зла, другие же образы использовались для обозначения историко-культурной специфики отдельных территорий (Татария, Забайкалье, Приамурье) и потому не получили универсального значения и широкого распространения в официальной российской символике.

Список литературы Драконы в официальной эмблематике царской России

- Арсеньев Ю.В. Геральдика: лекции, читанные в Московском археологическом институте в 1907/8 г. М., 1908.

- Арциховский А.В. Древнерусские областные гербы // Ученые записки МГУ. 1946. Вып. 93. История. Кн. 1. С. 43-67.

- Валеев Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарии. Казань: Татарское книжное издательство, 1987. Рис. 11. Нагрудный памятный знак в честь 50-летия Айгунского договора (1908 г.)

- Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи. СПб., 1899.

- Высочайше утвержденное положение Сибирского комитета о рисунке герба для Кях-тинского градоначальства (21 декабря 1861) // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 36. Ч. 2. СПб., 1863. С. 639.

- Высочайше утвержденные, подробные описания государственного герба, государственной печати и гербов Членов Императорского Дома (11 апреля 1857) // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 32. Ч. 1. СПб., 1857. С. 297-307.

- Высочайше утвержденный доклад Сената - Об утверждении гербов городам Казанского наместничества (18 октября 1781) // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 21. СПб., 1830. С. 289-291.

- Высочайше утвержденный доклад Сената - О гербах городов Тульского Наместничества (8 марта 1778) // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 20. СПб., 1830. С. 598-600.

- Герб Кяхты // «Геральдикум». URL: http:// www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/kahta.htm

- Герб Старого Крыма. // «Геральдикум». URL: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/ starkrym.htm

- Иванов Вяч.Вс. Дракон // Мифы народов мира: энциклопедия. Т. 1. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. С.394-395.

- Кобзев А.И., Рифтин Б.Л. Лун // Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 2. М.: Восточная литература, 2007. С. 506-512.

- Коваленко А.И. Государственная символика в культуре казачества восточных окраин России // Военно-исторический журнал. 2009. № 4. С. 63-65.

- Королев Г.И. Змий или Дракон? // Гербо-ведъ.1998.№ 2. С. 64-68.

- Куренная И.Г. Территориальная символика Восточной Сибири (2-я половина xVII - начало XX вв.). Новосибирск: Наука, 2010.

- Курто О.И. Русский мир в Китае: исторический и культурный опыт взаимодействия русских и китайцев. М.: Восточная литература, 2013.

- Лакиер А.Б. Русская геральдика. Кн. 1. СПб., 1855.

- Медведев М. Нерептильный дракон // Родина. 2005. № 8. С. 57-60.

- Нагрудный знак. Памятный знак в честь 50-летия заключения Айгунского договора (1958-1908) с памятником Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске // Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/ collections?id=13984342

- Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 года: новые подходы к исследованию // Отечественная история. 2000. № 4. С. 25-43.

- Соболева Н.А. Феномен казанского герба: история, семантика, реальность // Очерки феодальной России. 2012. Вып. 15. С. 128-172.

- Фоменко И.К., Щербакова Е.И. Западный след «Казанского дракона» // Золотоордынская цивилизация. 2017. № 10. С. 378-389.

- Хагондоков К.Н. Уральцы на охране Китайско-восточной железной дороги // Казачий союз. 1952. № 10-11. URL: http://gorynych.gixx. ru/Gorynych/out/Hagondokov-KVGD.htm

- Ханфазаров Н.Г. Символы Татарстана (мифы и реальность). Казань: Фикер, 2001.

- Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. Казань, 1923.

- Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. 2. М.: Наука, 1970.

- Fox-Davies, A.C., 1909. A complete guide to heraldry. London: T.C. & E.C. Jack.