Древнедюнные ландшафты Зауральско-Прикаспийского региона и проблема их охраны

Автор: Рябуха Анна Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены древнеэоловые закрепленные формы аккумулятивного рельефа - параболические дюны Зауральско-Прикаспийского региона, выявлены закономерности в расположение, морфологии и ориентировке дюн.

Дюнные массивы, эоловый рельеф, перигляциальные условия

Короткий адрес: https://sciup.org/148202891

IDR: 148202891 | УДК: 551.8

Текст научной статьи Древнедюнные ландшафты Зауральско-Прикаспийского региона и проблема их охраны

Во многих районах Зауральско-Прикаспийского региона ведущую роль в структуре экзогенного морфогенеза играют эоловые процессы. Современные и древние эоловые образования распространены здесь весьма широко, хотя изучены они относительно слабо. Современные эоловые формы занимают в регионе ограниченные территории, и, как правило, их образование связано с интенсивной и нерациональной хозяйственной деятельностью человека. Очаги эоловых песков, имеют локальное распространение и тяготеют к населенным пунктам, скотопрогонам и летним лагерям скота. После снятия (или уменьшения) антропогенной нагрузки происходит зарастание открытых песков, через серию восстановительных сукцессий, и эоловые процессы затухают [7, 9].

Древние эоловые образования (эоловые пески, лессы, почвы) и генетически связанные с ними эоловые формы рельефа распространены в регионе более широко, чем современные, и занимают значительные территории. Их образование связано с позднеплейстоценовыми похолоданиями, когда ландшафты приобретали перигляциальный характер, преобладали низкие температуры, исключительная аридность и, как следствие, разреженный растительный покров, малая увлажненность поверхностных грунтов, в результате чего имела место значительная активизация эоловых процессов [1, 2, 5]. Позднеплейстоценовые эоловые формы рельефа представлены древними материковым (континентальными) дюнами, ложбинно-гривистыми и бугристо-западинными песками.

Объектом исследований являются древние материковые дюны Зауральско-Прикаспийского региона, представляющие собой реликтовые формы эоловой аккумуляции, прекратившие активное развитие и пережившие процесс покрытия почвенным и растительным покровом. В настоящее время эти формы рельефа законсервированы, закреплены травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Исследования материковых дюн Западной Европы, Русской равнины и Сибири

показывают, что процессы дюнообразования происходили в дриасе и пребореала (14-8 тыс. л.н.), в условиях разреженного растительного покрова, широкого распространения песчаных поверхностей, наличия сильных, имевших преимущественно одно или два направления, ветров, в аридных климатических условиях и являются характерной чертой условий позднеледниковья [3, 4, 5, 8]. Дефляция песчаных отложений, широко развитая в конце плейстоцена и в начале голоцена, постепенно прекращалась. Произошедшая в голоцене смена сухого и холодного климата на более влажный и теплый обусловили зарастание и сглаживание плейстоценовых и нижнеголоценновых эоловых форм [1]. Материковые дюны отличаются большим разнообразием генетических и морфологических типов, форм и размеров. Наиболее распространенной и изученной формой материковых дюн являются параболические дюны, имеющие вид узкого и длинного (до нескольких километров по гребню) вала, изогнутого в виде дуги или подковы с асимметричными склонами – наветренный пологий и длинный склон, подветренный – крутой и короткий. Высота изменяется от нескольких метров до 10-20 метров. Образуются параболические дюны, когда оба конца перемещаемого ветром песчаного вала закрепляются растительностью или фиксируются влажным субстратом, в то время как середина, обладающая большей массой песка, притом более сухого, все еще движется вперед, в результате образуется дуга, открытая к ветру. [9].

Анализ крупномасштабных топографических карт и космических снимков Зауральско-Прикаспийского региона позволил выявить на песчаных надпойменных террасах рек (Илека, Иртека, Малой и Большой Хобды, Уила, Киила, Утвы, Калдыгайты, Булдурты и др.) и денудационных песчаных равнинных большое количество палеодюн, имеющих типичную серповидную или параболическую форму, однако данные формы рельефа не нашли отражения в классификациях и описаниях эолового рельефа изучаемого региона, обычно комплексы древнедюнного рельефа, представленные параболическими дюнами описаны как массивы бугристо-котло-винных и грядово-котловинных песков.

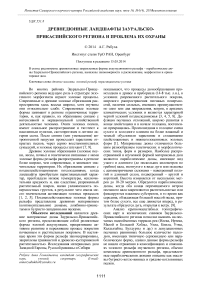

В результате синтеза материалов дистанционного зондирования (Google Earth), картографической информации (геологической, геоморфологической, геоботанической и ландшафтной съемки) и топографических карт М 1:100 000; 1:200 000 была составлена карта-схема распространения и ориентировки древних материковых дюн Зауральско-Прикаспийского ре-гиона и выделены ключевые участки, на которых проводились экспедиционные работы, включавшие комплексные ландшафтные исследования (рис. 1). Установлено, что районы распространения дюнного рельефа Зауральско-Прикаспийс-кого региона приурочены к областям развития древних и современных речных систем – к средне-верхнечетвертичны, верхнечетвертичным и верхнечетвертичным-современным отложениям, а также встречаются в приподнятых приводораздельных и водораздельных зонах на участках денудационных равнин, четвертичные отложения которых представлены толщей покровных делювиальных и элювиальных песков, образовавшихся в результате выветривания меловых песчаников. Представлены отложения дюнных массивов кварцевыми, более или менее глинистыми песками, серыми или желто-серыми, хорошо окатанными, с редкими гальками и обломками меловых пород, а также с раковинами пресноводных моллюсков, мощность песков составляет в среднем 15-20 м [9].

Рис. 1. Карта-схема распространения и ориентировки древних материковых дюн Зауральско-Прикаспийского региона:

1 – морские верхнечетвертичные отложения; 2-5 – аллювиальные отложения: 2 – средневерхнечетвертичные; 3 –– верхнечетвертичные; 4 – верхнечетвертичные современные; 5 – современные; 6 – четвертичные делювиальные отложения; 7 – четвертичные делювиально-пролювиальные отложения; 8 – четвертичные элювиальноделювиальные отложения; 9 – четвертичные элювиальные отложения; 10 – современные хемогенные отложения; 11 – древние материковые дюны. I – Соркольский дюнный массив, II – Сухореченский дюнный массив

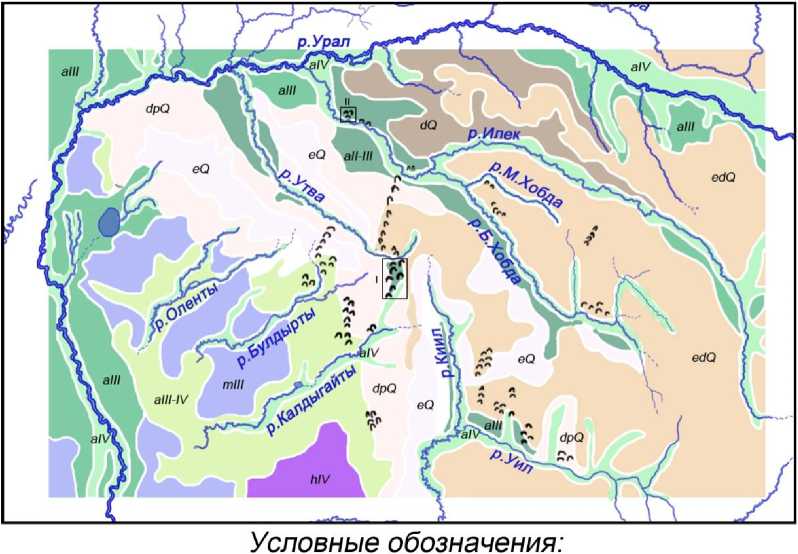

Основными областями развития древнедюнного рельефа являются правобережье нижнего течения реки Илек; междуречье рр. Большой и Малой Хобды от меридиана г. Аксая до слияния этих рек; бассейн верхнего течения р. Утвы по ее право-и левобережью; правобережье верхнего течения р. Уил, бассейн верхнего течения рек Калдыгайты и Булдырты и др. районы. Древнеэоловые дюны на территории региона представлены отдельными дюнными формами, небольшими группами дюн, но чаще всего встречаются, занимающие обширные площади, крупные дюнные комплексы, в которых дюны, сочленяясь одна с другой образуют сложный дюнно-грядовый и дюнно-котловинный мезорельеф. (рис. 1, 2). В регионе встречаются все основные генетические типы дюн: параболические и дуговидные, поперечные и продольные валообраз-ные дюны. Однако большинство дюн по своей форме относятся к типу параболических, в расположении и формах которых обнаруживаются хорошо выявляемые закономерности. Представлены они крупными четко выраженными серповидными

(параболическими) дюнами, вытянутыми в виде узкого и длинного вала, изогнутого в виде дуги или подковы. Их характерной чертой является асимметрия склонов: наветренный (вогнутый) длинный и пологий, наклон 8-15°, подветренный – крутой, наклон 30-35°. Размеры дюн региона различны: длина дуги дюн по гребню колеблется с первых сотен метров до 3,5 км, при ширине с первых десятков метров до 300 м, относительная высота 2-8 м. При картографическом анализе дюнных массивов была выявлена следующая закономерность – если при образовании дюны происходило ее наползание вниз по склону, то рога дюны достигают значительной длины, если же происходило наползание вверх по склону, то длинные рога обычно не образуются. Ориентированы дюны рогами к югу, юго-западу и юго-востоку, что свидетельствует об участии южных, юго-восточных и юго-западных ветров в процессе дюнообразования в позднем плейстоцене в период благоприятный для превева-ния песков.

Рис. 2. Геоморфологическая схема расположения Соркольского (1) и Сухореченского (2) дюнных массивов: 1 – пойма; 2 – I и II надпойменные террасы; 3 – дюны

Большинство дюнных массивов региона во второй половине голоцена подверглись вторичному перевеванию, связанному с антропогенными факторами. Об этом свидетельствуют многочисленные котловины выдувания округлой, овальной, продолговатой формы, наложенные на комплекс древнеэоловых дюн региона, размеры которых колеблются от 30-70 до 100-150 м. К котловинам выдувания приурочены, парагенетически сопряженные с ними, небольшие песчаные дюны, соразмерные с котловинами, развиты они обычно на слабо-задернованном наветренном, вогнутом склоне древнеэоловых дюн, имеющем южную экспозицию.

Выводы: древние материковые дюны Зауральско-Прикаспийского региона, являющиеся уникальными реликтовыми формами рельефа и несущие ландшафтное наследие перигляциальных эпох на равнинах Северной Евразии, нуждаются в детальном изучение и охране.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН проекты № 12-Т-5-1005; № 14-М-5-1001.

Список литературы Древнедюнные ландшафты Зауральско-Прикаспийского региона и проблема их охраны

- Величко, А.А. Природный процесс в плейстоцене. -М.: Наука, 1973. 256 с.

- Волков, И.А. Роль эолового фактора в эволюции рельефа//Проблемы экзогенного рельефообразования. -М.: Наука, 1976. Т.I. С. 264-289.

- Дренова, А.Н. Дюнообразование как индикатор природных процессов перигляциальной зоны Восточно-Европейской равнины: На примере междуречья Оки и Клязьмы: дис.. канд. геогр. наук. -М., 2000. 148 с.

- Марков, К.К. Древние материковые дюны Европы//Очерки по географии четвертичного периода. -М: Изд-во АН СССР, 1955. С. 1-28.

- Николаев, В.А. Ландшафты азиатских степей. -М.: Изд-во МГУ, 1999. 288 с.

- Федорович, Б.А. Зональность эолового рельефообразования//Динамика и закономерности рельефообразования пустын. -М.: Наука, 1983. 236 с.

- Чибилев, А.А. Эоловые урочища средней части бассейна р. Урал как индикаторы процессов современного опустынивания/А.А. Чибилев, А.Г. Рябуха, Т. Щипек//Известия Рус. геогр. о-ва. 2005. № 6. С. 46-52.

- Щукин, И.С. Общая геоморфология. Т.1. -М.: Изд-во МГУ, 1960. 615 с.

- Чибилев, А.А. Эоловые степные урочища Илек-Хобдинского междуречья (Оренбуржье)/А.А. Чибилев, Т. Щипек, В.А. Снытко и др. -Оренбург: Институт степи УрО РАН, 2004. 44 с.