Древнеегипетская стела музея метрополитен № 12.183.8: историко-культурный комментарий

Автор: Демидчик Аркадий Евгеньевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Всеобщая история

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Стела № 12.183.8 нью-йоркского Музея Метрополитен заключает в себе важную информацию об историкокультурном развитии юга Древнего Египта в Первый переходный период. Меж тем как господствующий класс древнеегипетского Старого царства выглядит состоящим почти всецело из бюрократии, рассматриваемый памятник и ряд других источников свидетельствуют о появлении в Первый переходный период лиц, обладавших значительными богатствами и общественным влиянием, но не занимавших высоких должностей. Свое моральное право на высокий социальный статус и роскошные кладбищенские памятники эти лица нередко оправдывали напоминаниями о щедрой продовольственной помощи бедствующим в голодные годы. Тем самым они фактически давали понять, что скопившееся у них богатство принесло землякам больше пользы, чем деятельность даже самых высокопоставленных чиновников местной администрации.

Древний египет, дендера, первый переходный период, ложная дверь, голод

Короткий адрес: https://sciup.org/147220204

IDR: 147220204 | УДК: 94(3) | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-1-9-17

Текст научной статьи Древнеегипетская стела музея метрополитен № 12.183.8: историко-культурный комментарий

Demidchik A. E. Observations on Stela Metropolitan Museum 12.183.8. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 1: History, p. 9–17. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-1-9-17

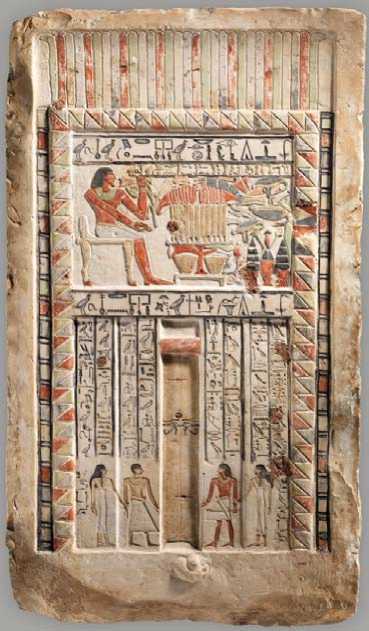

Выполненная как имитация «ложной двери» 1 известняковая стела нью-йоркского Музея Метрополитен № 12.183.8 (рис. 1) редко упоминается в египтологической литературе. Внимание привлекли разве что необычное изображение ее владельца на левом «косяке» да упоминание о голодном годе 2. Между тем заключенная в данном памятнике историко-культурная информация весьма важна для понимания социально-политического развития древнеегипетского общества в Первый переходный период (конец XXIII - XXI в. до н. э.).

Рис. 1. Стела Музея Метрополитен № 12.183.8 (фото с сайта Музея Метрополитен: https://www.metmuseum.org/art/collection/ search/543863)

Fig. 1. Metropolitan Museum Stela no. 12.183.8 (photo from Metropolitan Museum’s site: https://www.metmuseum.org/art/collection/ search/543863)

Судя по тому, что стела была куплена в Кене, она была изготовлена в VI верхнеегипетском номе и первоначально могла быть установлена на кладбище либо его столичного города Дендеры, либо располагавшегося на правом берегу Нила города Шабет 3. Несомненна ее датировка Первым переходным периодом – временем кризиса древнеегипетской монархии и распада страны на отдельные области. Точнее определить время изготовления стелы пока невозможно. Ее владелец по имени Нефериу ( nfr-iw ) носил «ранговые» титулы «(царева) казначея и друга единственного ( xtmwty bity smr waty )» 4.

Примечательная особенность оформления этой ложной двери – различия в изображении ее владельца на левом и правом косяках (рис. 2). В обоих случаях там запечатлена супружеская пара: следуя за мужем, жена Нефериу по имени Уджебджет (wDb-Dt) держит его за запястье. В полном соответствии с канонами кладбищенских изображений она оба раза показана молодой женщиной. Вполне канонично изображение и самого Нефериу на правом косяке: молодой загорелый мужчина атлетического сложения в парике до плеч, в коротком (выше колен) опоясании, с посохом в правой руке и с жезлом – в левой. Однако на противоположном косяке он выглядит необычно: светлокожий 5, с обвислой грудью и жировыми складками на животе, в длинном опоясании, без парика, посоха и жезла.

О значении, какое придавали египтяне Старого и Среднего царства такого рода необычным иконографическим чертам, высказывались разные мнения 6. Вероятнее всего, они указывали на индивидуальные особенности владельца памятника [Bolshakov, 1997. P. 218-234], а именно, на достижение им глубокой старости и на его благоденствие даже в преклонном возрасте [Fischer, 1963. P. 15-51; 1968, P. 174]. При очень малой средней продолжительности жизни в Древнем Египте благополучная старость являлась престижной «социально значимой характеристикой человеческой личности» [Bolshakov, 1997. P. 233].

Тем не менее источниковая база суждений египтологов о подобной иконографии весьма однобока. Все они основаны на субъективной оценке изображений, но не подкреплены высказываниями источников письменных. Считается, что владельцы занимающих нас «возрастных» изображений письменных пояснений к ним не оставили. Однако на ложной двери Не-фериу такое пояснение имеется, чему и посвящена предлагаемая статья.

Рис. 2. Фрагмент стелы (фото с сайта Музея Метрополитен: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/543863 )

Fig. 2. Fragment of Stela (photo from Metropolitan Museum’s site: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/543863 )

Биографический текст на левом косяке ложной двери Нефериу вполне обычен: «Я давал хлеб голодному и одежды нагому. Я переправлял не имеющего лодки собственным паромом. Я давал вещи знакомому мне, равно как незнакомому». Нефериу повторяет здесь общепринятые формулы самовосхвалений из репертуара так называемых «идеальных жизнеописаний», касающиеся соблюдения общепринятых нравственных норм подаяния малоимущим [Franke, 2006]. Но вот текст на правом косяке уникален: «О, живущие, пребывающие на земле и любящие жизнь! Я выручал (даже) великих в голодный год 7; я много творил собственной мышцей, чтобы благоденствовать (еще и) при моих детях, (и бог) Ике(р) 8 сделал мне это: я был возвеличен более великих и более чиновников, и весь город [восхвалял] меня, свидетельствуя обо мне 9». Поскольку религиозный смысл этого текста пока не был распознан, рассмотрим его подробнее.

Ключевым в надписи является указание на случай или случаи незаурядной, выдающейся щедрости Нефериу: он поддержал соседей в голодный год (или годы), когда в помощи нуждались все, даже «великие» его города 10. По словам Нефериу, он был в состоянии делать это, так как много трудился. Именно потому, что труд и щедрость Нефериу спасали жизни голодающих, правая надпись открывается обращением «о, живущие, пребывающие на земле и любящие жизнь!». Обычно этими словами начинались так называемые «призывы к живущим», упрашивавшие проходящих мимо заупокойного памятника произнести для усопшего «жертвенную формулу». Но Нефериу вместо такой просьбы просто гордо напоминает о своем вкладе в сохранение жизни горожан в голодный год. Узнав про это, «любящие жизнь», конечно, не преминут произнести для Нефериу жертвенную формулу. Ведь даже сам бог Икер, владыка находящегося в VI номе города Шабет, отблагодарил Нефериу.

Вплоть до середины II тыс. до н. э. упоминания о благотворном вмешательстве местного бога в судьбу не-царственного египтянина - особенно не номарха и не верховного жреца -крайне редки; в VI верхнеегипетском номе известен лишь один еще подобный пример [Fischer, 2006. P. 23-27, nt. f]. Но Нефериу, выходит, уверен, что заслужил персональную милость от бога. На чем же основана такая его уверенность?

По египетским представлениям, кормясь жертвоприношениями от людей, боги желали последним не гибели, но, напротив, размножения и благоденствия. Соответствующие свидетельства египтологией пока не систематизированы, но достаточно вспомнить, что с Первого переходного периода египтян подчас стали называть «божьей паствой ( awt nt nTr )» или «(божьей) паствой драгоценной ( awt Spst )» [Müller, 1961]. Забота Бога-творца о сохранности и благополучии его «паствы» воспета в строках 130-138 «Поучения царю Мерикара» (по Эрмитажной рукописи). Примечательно, что в письменности полутысячелетнего Старого царства нигде не сказано прямо о вынесении египтянам смертных приговоров, а упомянутое «Поучение» предостерегает от необоснованных казней. В кладбищенских жизнеописаниях номархов Первого переходного периода есть ссылки на то, что местным богам омерзительно убийство жителей их городов и областей [Демидчик, 2006]. И напротив, асьютский номарх Хети II утверждает, что его деятельность по обеспечению безопасности подданных направлялась самим «городским богом» [Brunner, 1937. S. 56–57]. Естественно, что продовольственная помощь голодающим также считалась делом в высшей степени богоугодным, о чем прямо написал в своей гробнице в Ахмиме домоправитель Рехуираусен ( rHwy-r-Aw=sn ) [Kanawati, 1986. Pl. 1, 2; 1987. Pl. 3, fig. 16; Morenz, 1998. S. 91. Fig. 3]. Стало быть, и Нефе-риу мог полагать, что своим трудолюбием и щедростью в голодный год он заслужил благодарность не только людей, но и местного бога Икера.

Проявлением этой благодарности бога Нефериу счел свое завидное долголетие – что он «благоденствовал еще и при своих детях». Похоже рассуждал номарх Хетепи ( Htpi ) в Элька-бе, написавший на кладбищенской стеле: «Я совершал всякое доброе дело в храме Владычицы вселенной, (богини) Нехбет, и я превзошел годами всякого наставника жрецов, упокоившегося 11 в ее храме» [Gabra, 1976. Tf. 14].

Необычное изображение Нефериу на правом косяке его ложной двери, по существу, запечатлело милость местного бога Икера, явленную как желанное долголетие: подчеркивается преклонный возраст Нефериу, когда он мог уже не трудиться под палящим солнцем (показан светлокожим, без загара, без «делового» облачения) и мог вести малоподвижный образ жизни при избыточном питании (жировые складки и обвислая грудь). Подобные изображения редки на кладбищах VI верхнеегипетского нома и, по мнению Г. Дж. Фишера, они соответствовали реальности [Fischer, 1968. P. 171, 174, nt. 739]. Таким образом, это изображение Не-фериу служит чем-то вроде фотографического «документального» подтверждения дарованного ему богом долголетия. Есть здесь, возможно, и намек на то, что к старости Нефериу стал еще богаче: его жена изображена с браслетами на лодыжках, которых нет на левом косяке.

Но что побудило Нефериу установить стелу с надписью и изображением столь необычными? Зачем понадобилось ему столь решительно подчеркнуть исключительную, «персональную» благосклонность к нему местного бога? Ответ на этот вопрос, по-видимому, дает сравнение его ложной двери с другими кладбищенскими памятниками этого времени в VI верхнееегипетском номе.

В сравнении с общепринятыми в эту пору на юге Египта относительно небольшими и простыми в изготовлении стелами в форме плиты ярко раскрашенная ложная дверь Нефе-риу высотой 115,5 см выглядела памятником очень дорогостоящим, «богатым». Между тем в Дендере этого времени стела в форме ложной двери - роскошь, обычно подобающая лишь высшим должностным лицам или их ближайшим родственникам. Такие памятники мне известны только у служившего номархом сразу трех областей Абиху ( ab-iHw ) [Fischer, 1968. P. 203-205, fig. 40, pl. XXIV], у верховного жреца Иду 12 и у домоправителя Сеннеджесуи [Petrie, 1900. Pl. IX], приходившегося сыном одному из верховных жрецов [Fischer, 1968. P. 136-154]; в общем, не противоречит этому правилу и ложная дверь имевшего множество должностей Менанхпепи / Мени ( mn-anx-ppi / mni ) 13, хоть о нем придется писать особо 14.

Между тем Нефериу не то что не имел высоких постов, но не занимал должностей вообще. И предполагать, будто должности Нефериу были перечислены не на двери, но где-то еще, мы не можем. В Дендерском номе было принято перечислять на ложной двери все важнейшие титулы ее владельца; таковые сохранились даже у Иду, от двери которого уцелел лишь небольшой обломок. А вот на полностью сохранной ложной двери Нефериу должности не названы. Кроме того, из всех владельцев стел в форме ложных дверей в VI верхнеегипетском номе Нефериу имеет самые низкие ранговые титулы: «(царев) казначей и друг единственный» 15. При этом следует помнить, что в пору смут контроль над распространением ранговых титулов ослаб, и порой их приписывали себе даже провинциальные простолюдины, не занимавшие сколько-нибудь высоких постов [Grajetzki, 2001]. Нет никаких титулов и у жены Нефериу.

Несоответствие невысокого рангово-должностного статуса Нефериу бьющему в глаза роскошеству его кладбищенского памятника, вероятно, объяснит нам, почему он столь рьяно похваляется щедрой помощью голодающим и настаивает, что сам бог Икер за это явил ему свою милость.

Как известно, в докапиталитических обществах с давними традициями широкомасштабного бюрократического регулирования бытовали устойчивые представления о нормах достатка и престижного потребления, приличествующих разным слоям населения. При этом в большинстве случаев считалось, что всех более заслуживают благосостояния и почестей (а с ними и высших нормативов престижного потребления) государственные служащие сообразно высоте их должностей. И напротив, попытки «завышенного» престижного потребления, не соответствовавшего «ранговым приличиям», обществом обычно осуждались, а то и наказывались.

В полутысячелетнюю эпоху древнеегипетского Старого царства дорогостоящими кладбищенскими памятниками, как правило, обладали только высокопоставленные чиновники с их ближайшими родственниками. И хоть в Первый переходный период пути к богатству открылись также для лиц без высоких званий 16, кладбищенские памятники последних могли по старинке многим показаться неподобающе дорогостоящими и вызывать раздражение -тем более что обретение этими людьми богатств происходило на фоне или даже было следствием обнищания их соседей. При внимательном прочтении ряда кладбищенских надписей из VI и IV верхнеегипетских номов складывается впечатление, что важной целью их владельцев с невысокими титулами было обоснование морального права на дорогостоящий памятник. А напоминания о продовольственной помощи жителям своего поселения в голодные годы превосходно служили решению этой задачи 17.

Главная тема биографических надписей Нефериу – его щедрая помощь бедствующим и нуждающимся. На левом косяке говорится о соблюдении им общепринятых норм подаяния неимущим: Нефериу, стало быть, достоин доброй посмертной памяти не меньше, чем все другие добронравные зажиточные горожане. Но гораздо большее значение он придавал тексту на правом косяке: чтобы для него хватило места, Нефериу даже не стал повторять там свое имя – большая редкость на ложных дверях! На правом косяке говорится об экстраординарной помощи горожанам в голодный год (или годы), когда пришлось «выручать» даже «великих» – т. е. когда бессильными в борьбе с массовым голодом оказались высшие должностные лица города. Не говоря этого прямо, Нефериу и дальше дает понять, что, даже не занимая важных постов, он оказался полезнее самых высокопоставленных чиновников: был «возвеличен более великих и более чиновников» и его восхвалял «весь город» – фразы наиболее уместные в рассказах о главах местной администрации. Нефериу равняет себя с таковыми и когда утверждает, будто редкостное долголетие ему даровал сам бог Икер. Ведь участием местного бога в своей судьбе обычно похвалялись только номархи и верховные жрецы.

Но, если Нефериу был полезен своему городу не менее его высших должностных лиц, разве не достоин он, подобно им, и стелы в форме ложной двери?

Меж тем как господствующий класс монархии Старого царства выглядит почти всецело состоящим из бюрократии 18, ложная дверь Нефериу и ряд других кладбищенских памятников 19 свидетельствуют о появлении в Первый переходный период лиц, хоть и не занимавших высокие государственные должности, но обладавших значительными богатствами и общественным влиянием. Этот же источник показывает, что свое моральное право на высокий социальный статус такие лица «без карьеры» то и дело обосновывали ссылками на продовольственную помощь бедствующим в голодные годы, фактически утверждая, что их богатство и щедрость порой помогали соотечественникам лучше, чем даже деятельность должностных лиц.

Received

25.10.2019

Список литературы Древнеегипетская стела музея метрополитен № 12.183.8: историко-культурный комментарий

- Берлев О. Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М.: Наука, 1978. 366 с.

- Большаков А. О. Древний Египет в Эрмитаже: новые открытия. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2011. 176 с.

- Демидчик А. Е. Смертная казнь в уголовном праве Древнего Египта периода Старого царства // Вестник НГУ. Серия: Право. 2006. Т. 2, № 2. С. 10-14.

- Bolshakov A. O. Man and his Double in Egyptian Ideology of the Old Kingdom. Wiesbaden, Harrassowitz Verl. in Kommission, 1997, 336 p.

- Brunner H. Die Texte aus den Gräbern der Herakleopolitenzeit von Siut mit Übersetzung und Erläuterungen. Glückstadt, Augustin, 1937, 69 S.

- Demidchik A. E. Eleventh Dynasty Written Evidence on the Relationship between the kA and the Cult Image. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 2015, Bd. 142, S. 35-42.

- Demidchik A. E. The Ancient Egyptian Nouveau Riche Heqaib: The Inscription on British Museum Stela 1671. Universum Humanitarium, 2017, no. 1 (4), p. 152-165.

- Coulon L. Véracité et rhétorique dans les autobiographies égyptiennes de la Première Période Intermédiaire. Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1997, t. 97, p. 109-138.

- Franke D. Fürsorge und Patronat in der Ersten Zwischenzeit und im Mittelren Reich. Studien zur altägyptischen Kultur, 2006, Bd. 34, S. 159-185.

- Fischer H. G. Varia Aegyptiaca. Journal of the American Research Center in Egypt, 1963, vol. 2, p. 15-51.

- Fischer H. G. Dendera in the Third Millenium B. C. down to the Theban Domination of Upper Egypt. Locust Valley, New York, J. J. Augustin Publ., 1968, 246 p.

- Fischer H. G. Marginalia IV. Göttinger Miszellen, 2006, Ht. 210, S. 23-37.

- Gabra G. Preliminary Report on the Stela of Htpi from El-Kab from the Time of Wahankkh Inyôtef II. In: Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts, Abteilung Kairo. 1976. Bd. 32. S. 46-56.

- Grajetzki W. Der Gebrauch von Rangtiteln in der Provinzialverwaltung der 1. Zwischenzeit und des frühen Mittleren Reichs. In: Begegnungen: Antike Kulturen in Niltal. Hrsg. C.-B. Arnst, I. Hafemann, A. Lohwasser. Leipzig, 2001. S. 161-170.

- Hayes W. C. The Scepter of Egypt. A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in MMA. New York, Harper & Brothers in co-operation with the MMA, 1953, pt. 1: From the Earliest Times to the End of the Middle Kingdom, 399 p.

- Kanawati N. New Biographical Inscriptions from the First Intermediate Period. Göttinger Miszellen, 1986, Ht. 89, S. 43-55.

- Kanawati N. The Rock Tombs of El-Hawawish. The Cemetry of Akhmim. Sydney, The Ancient History Documentary Research Center; Macquairie University, 1987, vol. 7, 57 p.

- Lichtheim M. Ancient Egyptian Autobiographies chiefly of the Middle Kingdom. A Study and an Antology. Freiburg, Universitätsverlag; Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1988, 171 p.

- Morenz L. D. Versorgung mit Getreide: Historische Entwicklungen und intertextuelle Bezüge zwischen ausgehendem Alten Reich und Erster Zwischenzeit aus Achmim. Studien zur Altägyptischen Kultur, 1998, Bd. 26, S. 81-117.

- Müller D. Der gute Hirte. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 1961, Bd. 86, S. 126-144.

- Petrie W. M. F. Dendereh. London, The Egypt Exploration Fund, 1900, 71 p.

- Schenkel W. Memphis. Herakleopolis. Theben. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1965, 306 S.

- Vandier J. Manuel d'archéologie égyptienne. Paris, Éditions A. et J. Picard, 1954, T. 2: Les Grandes époques. L'Architecture funéraire, 546 p.