Древнейшая икона "Собор архангелов" из Великого Устюга в собрании Русского музея: история, реставрация и исследование памятника

Автор: Пивоварова Н.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 4 (12), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается одна из древнейших икон собрания Русского музея «Собор архангелов Михаила и Гавриила». Образ был обнаружен в Архангельском храме одноименного монастыря Великого Устюга, откуда в 1931 г. поступил в Велико Устюгский краеведческий музей. В 1959 - 1968 гг. икона была раскрыта из под записей художником реставратором А. Н. Барановой в Центральных государственных реставрационных мастерских (Москва), а затем передана в Русский музей. Основное внимание в статье уделяется итогам реставрации, кардинально изменившей внешний облик иконы и позволившей поставить вопрос о времени и месте ее создания. Приводятся данные реставрационного паспорта, составленного А. Н. Барановой, и мнения исследователей, анализировавших изображения на иконе в процессе ее раскрытия. Для решения вопроса о происхождении иконы привлекаются данные из Сотной книги Великого Устюга 1630 г., согласно которой икона находилась в церкви во имя Введения Богородицы во храм Михаило-Архангельского монастыря. Анализ текста Сотной книги приводит к выводу о почитании образа в Устюге. Согласно источнику, икона имела драгоценный убор с венцом, ожерельем и гривной, украшенными камнями и жемчугом. Эти сведения подтверждаются результатами исследования иконы под микроскопом и рентгенографированием поверхности. Обзор существующей литературы и результаты исследования иконы позволяют вернуться к вопросу о месте ее создания. В свете проведенных работ наиболее обоснованным представляется мнение Г. И. Вздорнова, высказанное еще в 1970-е годы, о создании иконы в Великом Устюге. В то же время широкую датировку, предложенную Вздорновым, следует сузить до последней четверти XIII века.

Великий устюг, велико устюгский краеведческий музей, русский музей, центральные государственные реставрационные мастерские, икона, собор архангелов, а. н. баранова, реставрация, исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/170208995

IDR: 170208995

Текст научной статьи Древнейшая икона "Собор архангелов" из Великого Устюга в собрании Русского музея: история, реставрация и исследование памятника

Икона «Собор архангелов Михаила и Гавриила» (ГРМ, инв. № ДРЖ-3103. Дерево, левкас, темпера. 165,0 × 117,0 × 3,0 см) принадлежит к числу древнейших памятников собрания Русского музея ( ил. 1 ). В музей она поступила в 1970 году из Государственных центральных художественно-реставрационных мастерских, куда была передана на реставрацию из Велико-Устюгского краеведческого музея. Согласно письму заместителя директора Велико-Устюгского музея Л. Петрова на имя директора ГЦХРМ от 15 августа 1957 года, музей просил включить в план реставрационных работ семь икон, в том числе образ «Собор архистратига Михаила» размером 167 × 115 см «ранней живописи», без инвентарного номера. 27 сентября 1958 года был составлен акт, по которому представитель музея Е. С. Мансветова сдала, а сотрудник отдела хранения ГЦХРМ В. А. Елкова приняла две иконы, в том числе интересующий нас образ. Как следует из акта, на момент передачи в ГЦХРМ икона была полностью заклеена, поэтому описания ее сохранности сделано не было * .

Ил. 1.

Икона «Собор архангелов».

Неизвестный мастер. Последняя четверть XIII в. Дерево, левкас, темпера. 165,0 × 117,0 × 3,0 см. Общий вид. Съемка В. Ю. Торопова. ГРМ

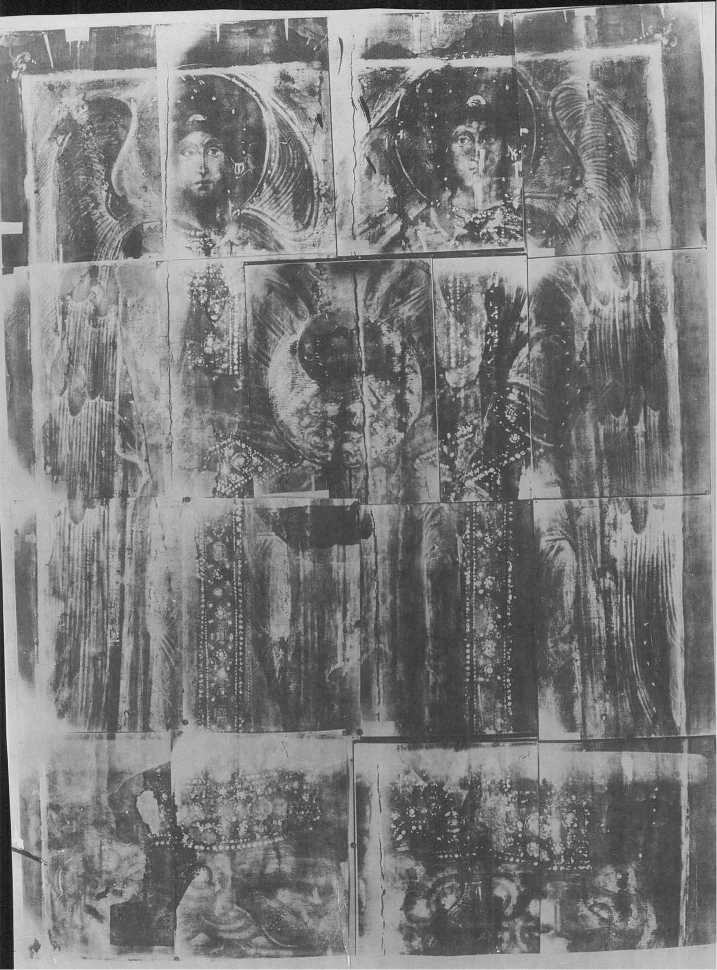

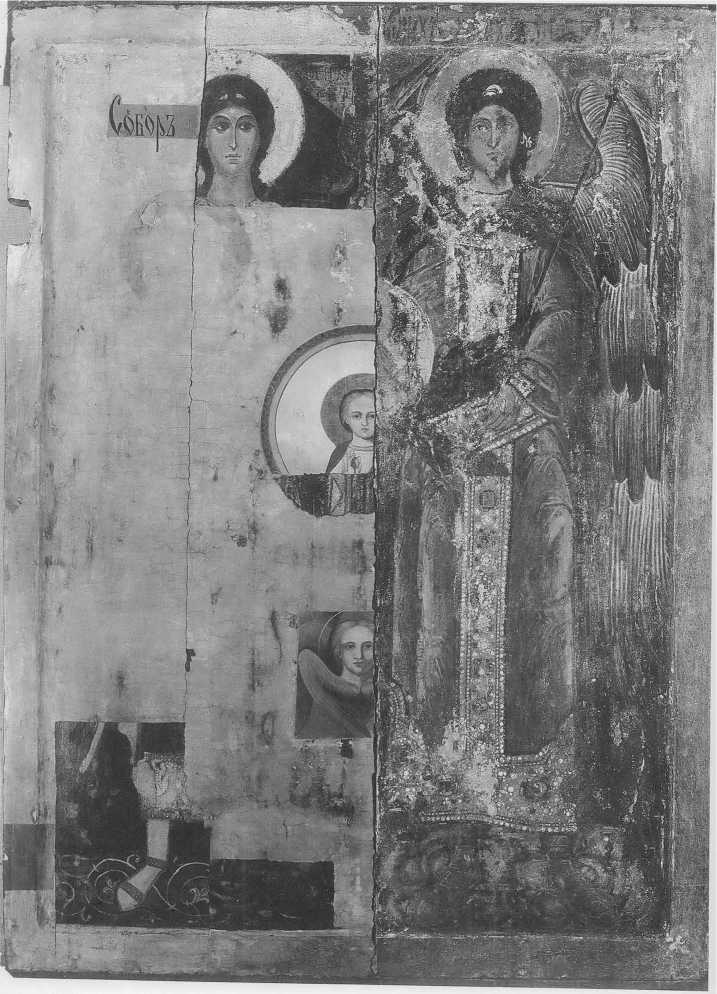

Надежду на то, что под слоями записи может оказаться древняя живопись, внушало пробное раскрытие, произведенное в 1931 году по инициативе Ю. А. Олсуфьева И. И. Тюлиным (ил. 2). Наличие авторского красочного слоя подтвердило и рентгенографирование поверхности (ил. 3). В ходе реставрации, произведенной в 1959 – 1968 годах художником-реставратором А. Н. Барановой (Рябининой), открылась древняя живопись, в целом удовлетворительной сохранности.

Ил. 2.

Икона «Собор архангелов». Участок пробного раскрытия, произведенного в 1931 г. И. И. Тюлиным.

Съемка В. Ю. Торопова. ГРМ

Ил. 3.

Икона «Собор архангелов».

Рентгенограмма. Архивное фото .

ВУГИАХМЗ

В процессе работ составлялся реставрационный паспорт и производилась фотосъемка иконы1, которые показывают, насколько значительному искажению подвергся образ при поновлениях ( ил. 4 ).

Ил. 4.

Икона «Собор архангелов». Икона в процессе раскрытия. Архивное фото. ВУГИАХМЗ

Позднейшая запись совершенно игнорировала древнюю композицию иконы: фигуры архангелов, занимавшие всю высоту средника, были уменьшены, за счет чего верхняя часть ковчега до лузги осталась незаполненной изображениями. Под медальоном с Христом Эммануилом, также сдвинутым вниз относительно первоначального расположения, был написан херувим, отсутствовавший в авторской композиции.

Характер этой поздней живописи точно описал Н. А. Гагман: «Уродливые, непропорциональные фигуры архангелов, никак не увязанные по своим масштабам с пропорциями доски, были исполнены жидкими блеклыми красками на плотном белом грунте, и под ними совершенно не угадывалось следов более ранней композиции. Как правило, так выглядят произведения, полностью утратившие свою первоначальную живопись относительно недавно»2.

В процессе удаления нескольких слоев записей А. Н. Баранова оставила большую вставку грунта XVIII века, захватывающую верхний левый угол и идущую вдоль стыка левой и соседней с ней досок. Это позволило сохранить целостность фигуры архангела Михаила (изображен слева). В записи XVIII века оставлена также правая рука архангела и часть его крыла; жезл, увенчанный крестом и находящийся на месте древнего жезла, изначально имевшего навершие в форме квадрифолия. Еще одна вставка сохранена на фигуре архангела Гавриила (правое крыло и грудь); третья крупная вставка расположена внизу, вдоль стыка центральных досок. Более мелкие вставки имеются по всей поверхности.

По мере раскрытия иконы результаты работ освещались в каталогах реставрационных выставок. Одновременно рассматривались вопросы о происхождении, времени и месте создания иконы.

В каталоге V реставрационной выставки 1965 года, на которой памятник демонстрировался в процессе раскрытия3, С. В. Ямщиков высказал мнение, что икона как храмовая была установлена в соборной церкви Архистратига Михаила одноименного Великоустюгского монастыря к моменту ее освящения. За дату построения церкви он принял 1237 год (!? — Н. П.) и отнес образ к середине XIII века. По заключению исследователя, «набор красок, палеографические признаки, характер написания ликов свидетельствуют о принадлежности иконы кисти отечественного мастера, работавшего в одном из художественных центров Древней Руси».

Полное раскрытие памятника позволило обратиться к анализу деталей композиции. Вывод о древности иконы, сделанный на основании визуального изучения деревянной основы, Н. А. Гагман * подкрепил анализом живописи. Аргументами в пользу раннего времени создания образа служили, по мнению Гагмана, изображение навершия рипиды в форме квадрифолия в руках у архангела Гавриила — «мотив, встречающийся только в самой глубокой древности» ** , и орнаментация позема иконы, «ближайшие аналогии которой встречаются в росписях наружных стен Успенского собора во Владимире (1158–1161) и в орнаментах южных врат Рождественского собора в Суздале (1230–1233)». Точной датировки памятника автор не предложил, однако за точку отсчета принял 1211 год — время построения деревянной церкви Архангела Михаила, «где икона должна была находиться со дня освящения храма, до начала XIV в.». В связи с приведенными доводами, казалось бы, напрашивалось заключение о принадлежности иконы искусству Владимиро-Суздальского княжества, однако однозначного мнения на этот счет автор не высказал.

Наиболее обстоятельное и аргументированное суждение об иконе принадлежит Г. И. Вздорнову, посвятившему памятнику две статьи, не утратившие своего значения и поныне5. Обзор истории Великого Устюга, убедительные иконографические параллели, сопоставление особенностей художественного строя «Собора архангелов» с более поздними по времени вологодскими иконами позволили исследователю связать создание памятника с Великим Устюгом и датировать его широким временным диапазоном: вторая половина XIII – начало XIV века *** .

Тем не менее наибольшее число сторонников имеет ныне «ростовская» версия происхождения иконы. Ее основу составляют исторические факты — принадлежность Устюга Великого и Белозерска роду ростовских князей. Эта версия аргументирована и в своде об иконописании Северо-Восточной Руси7, и в новой «Истории русского искусства»8. Датировка иконы увязана здесь с новой датой основания Михаило-Архангельского монастыря (1272 или 1276 г.), предложенной А. А. Туриловым. Опора на эту дату привела к сужению хронологических рамок создания иконы в пределах 1272 – 1276 или, чуть шире, 1270-х годов9.

Безусловно, фактор бытования, древность и, главное, сюжет иконы позволяют связать ее с одним из древнейших монастырей Великого Устюга, освященным в честь главы небесного воинства — святого Архистратига Михаила. Вместе с тем ранними сведениями об истории монастыря и пребывании в нем иконы мы не располагаем. Упоминание об образе содержит Сотная книга Великого Устюга 1630 года, согласно которой, после пожара холодной Архангельской церкви образ был перенесен в монастырскую трапезную церковь во имя Введения Богородицы во храм. Здесь икона стояла вне иконостаса, в отдельном киоте.

Ценность информации, содержащейся в Сотной книге, состоит не только в том, что в ней фиксируется факт перемещения иконы внутри монастыря. Благодаря источнику, мы получаем свидетельство о почитании образа: он описан в драгоценном уборе с венцом, ожерельем и гривной, украшенными камнями и жемчугом: «…в церкви ж образы осталося после пожару холодного храму арх. Михаила: <…> образ настоящей собор арх. Михаила, обложен серебром басмяной позолочен, венец чеканной, в венце камень, да жемчужные вставки, ожерелейцо жемчужное, гривна серебреная басмяна, позолочена черезо весь образ, а на гривне 7 каменей, у образа киот оловом обложен в басму позолочен, 2 гривны невелики с камешки, да 3 креста серебреные невелики, да пелена онтобас на золоте кругом обложена белою камкою»10. Одновременно в местном ряду иконостаса Введенской церкви стояла другая икона Собора архангелов, написанная на золоте, вероятно, меньшего размера. Таким образом, икона интересующего нас сюжета была в монастыре не единственной.

Вопрос о местонахождении древнейшей иконы в XIX – XX веках пока остается открытым. В главной описи Архангельского монастыря, составленной в середине XIX века (1854/1855 г.), в иконостасе Михаило-Архангельской церкви икона не зна-чится11. По правую сторону Царских врат в это время стоял образ «Архистратига Михаила и прочих Безплотных сил»*. Не исключено, что «по ветхости» древняя икона была вынесена в рухлядную или монастырскую кладовую. Возвращение ее в Михаило-Архангельский храм могло произойти в тот момент, когда в церкви было устроено музейное хранилище**. Именно в это время на икону впервые обратили внимание исследователи. В 1928 году образ осматривал А. И. Анисимов, в 1931 году — Ю. А. Олсуфьев12. Запись, покрывавшая икону, препятствовала ее датировке. Олсуфьев лишь отметил, что она принадлежит «к очень древним памятникам»13.

Итак, на данный момент мы имеем несколько вариантов датировки иконы. Наиболее ранняя из них основана на сведениях источников XVIII века, относящих время создания монастыря к 1212 или 1216 году. Датировка серединой XIII века привязана к 1237 году — времени освящения соборной церкви монастыря (источник, в котором содержится этот год, остался нам неизвестным). 1272 или 1276 годы приурочены к новой дате создания монастыря, согласно версии А. А. Турилова. Наконец, широкий временной интервал: вторая половина XIII – начало XIV века — предложен Г. И. Вздорновым.

Мы сомневаемся в том, что детали композиции — навершие жезла архангела Гавриила в форме квадрифолия или орнамент в виде красного вьющегося побега на поземе — способны помочь в датировке иконы, тем более, что указанный Н. А. Гагманом аналог — форма рипиды в Михайловском Златоверхом монастыре, — попросту не существует *** . Схожие формы и мотивы встречаются в памятниках разного времени, в том числе очень ранних. Так, аналог форме навершия можно указать на иконе первой четверти XIII века «Ярославская Оранта», где сходно изображена нашивка (звезда?) на левом плече у Богородицы. Центр атрибута образован квадратным щитком, по четырем сторонам от которого располагаются четыре полукруглые лопасти, а по осям крепятся белые «жемчужины»15. Близкую аналогию орнаменту на поземе можно обнаружить на кайме подола дивитисия архангела в виме храма Св. Софии в Константинополе (867 год). Всё это говорит о тесной связи древнейших русских икон с искусством Византии и, несомненно, об определенном архаизме устюжского образа Собора архангелов.

Особая аристократическая утонченность ликов архангелов, глядя на которые хочется сказать «очи», а не «глаза», «уста», а не «губы»; «многодельность» орнаментов на одеждах, которые прежде были гораздо сложнее по мотивам; схематизм предварительной разметки композиции, обретающей ясность и определенность лишь на стадии исполнения рисунка; наконец, — состав пигментов, в котором в роли золота выступает аурипигмент, а ультрамарин заменен на индиго, — все эти особенности выделяют икону среди других ранних произведений и позволяют приписать ее авторство незаурядному мастеру.

На наш взгляд, цветовые сочетания и приемы работы иконописца роднят образ «Собора» с произведениями монументальной живописи, традиционно исполнявшимися на синих фонах. Твердость руки и безошибочность при построении формы, характерные для мастера, — обязательное условие работы на стене. Отметим, что и сама композиция «Собора архангелов» известна в ранний период преимущественно в монументальной живописи, а ее широкое распространение в Греции и на Балканах приходится на конец XIII-го и XIV-е столетие. Для Руси же образ «Собора архангелов» остается уникальным явлением, поскольку древнейшие иконы, связываемые с Архангельскими церквами, представляют собой не «собор» двух архангелов, а образ одного архистратига Михаила (напомним об иконе из Архангельской церкви на Которосли в Ярославле, ок. 1300 г., собрание Третьяковской галереи).

Как справедливо отмечал Г. И. Вздорнов, особенность колористической системы иконы, в которой исключительная роль отводится синему фону, была унаследована вологодской иконописью последующего периода. Стойкая приверженность вологодских мастеров к синим фонам означает, что «Собор архангелов» явно был не единственной синефонной иконой в Великом Устюге. Возможно, выбор такого цветового решения определялся отсутствием в устюжских храмах раннего периода фресковых росписей. В любом случае создание «Собора архангелов» именно в Великом Устюге, на наш взгляд, имеет веские основания.

Автор приносит искреннюю благодарность администрации ВХНРЦ и В. С. Ка-заровой за содействие в работе и предоставление реставрационного паспорта, составленного А. Н. Барановой.

Список литературы Древнейшая икона "Собор архангелов" из Великого Устюга в собрании Русского музея: история, реставрация и исследование памятника

- Реставрационный паспорт иконы "Собор архангелов" // Архив ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря. №2687.

- Марфо-Мариинская обитель и Реставрационный центр имени И. Э. Грабаря. Страницы истории / Ред.-сост. А. А. Горматюк. В 3-х т. М.: ВХНРЦ, 2012. Т. 3. Спасенные шедевры. Открытия реставраторов. С. 65.

- V выставка произведений изобразительного искусства, реставрированных Государственной центральной художественной научно реставрационной мастерской им. академика И. Э. Грабаря. Каталог. М.: Совет. худож., 1965. С. 53, 57.

- Марфо-Мариинская обитель… С. 65.

- Вздорнов Г. И. Икона "Собор архангелов Михаила и Гавриила" из Великого Устюга // Сообщения ВЦНИЛКР. 1971. Вып. 27. С. 141 - 162. Ил. 1 - 6; Он же. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ // Византийский временник. 1971. Т. 32. С. 157 - 183. Ил. 1, 2.