Древнейшие культурные отложения на Анжевском комплексе археологических памятников: обзор спасательных раскопок 2015 года

Автор: Выборнов А.В., Славинский В.С., Цыбанков А.А., Марковский Г.И., Грачев И.А., Гревцов Ю.А., Журавков С.П., Киргинеков Э.Н., Зольников И.Д., Картозия А.А., Леонтьев В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В 2015 г. проведены спасательные археологические раскопки в рамках выполнения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия при строительстве автодороги у г. Канска. На стоянках Нефтепровод-1 и Нефтепровод-2 зафиксирован культурный слой, стратиграфическое положение которого и обнаруженные археологические предметы свидетельствуют о том, что он относится к древнейшим этапам заселения этой территории. Сложная геоморфология участка работ и характер четвертичных отложений определили различные условия залегания следов ранней жизнедеятельности. Археологические вскрытия показали различную стратиграфию оползневых тел, покрытых в целом единым субаэральным комплексом. Глубина залегания увеличивается на участках тылового шва между различными оползневыми телами. Наибольшее углубление участков культурного слоя наблюдается в тыловом шве у подошвы второго террасоувала - наиболее высокого и крутого склона в пределах археологического раскопа. На большей части залегание древнейшего культурного слоя связано с контактом слоев темно-бурой супеси и серовато-коричневых песков, подстилающих слой неолита-бронзы, насыщенный фрагментами керамической посуды. Ряд признаков позволяет ассоциировать найденные здесь каменные изделия с материалами позднего палеолита. Самой многочисленной категорией в каменной индустрии являются отщепы и пластины без вторичной обработки. На архаичность индустрии указывает выпуклая, иногда двугранная форма остаточных ударных площадок. Обнаруженные нуклеусы большей частью представлены ядрищами - одноплощадочными, моно- и бифронтальными. Орудийный набор представлен продольными скреблами, скребками, угловыми резцами, ножами, орудиями с двусторонней обработкой. Особое внимание уделяется предварительному ремонтажу каменных изделий, обнаруженных в скоплении с костями северного оленя.

Канско-рыбинская котловина, река кан, анжевский комплекс археологических памятников, поздний плейстоцен, ранний голоцен, каменный век, палеолит, мезолит, спасательные раскопки

Короткий адрес: https://sciup.org/14522306

IDR: 14522306 | УДК: 902.2,

Текст научной статьи Древнейшие культурные отложения на Анжевском комплексе археологических памятников: обзор спасательных раскопок 2015 года

Спасательные археологические раскопки под г. Канском Красноярского края в 2015 г. представили уникальные материалы по истории населения среднего течения р. Кан от раннего голоцена до этнографической современности (см. статью в настоящем сборнике). В ходе работ на большей площади раскопа фиксировался слой, содержащий исключительно каменные артефакты и фрагменты костей. Обзору и предварительной интерпретации данного слоя посвящена настоящая статья.

Поиски древнейших археологических материалов на территории среднего течения р. Кан имеют весьма представительные результаты [Тимощенко, 2014]. В числе прочего экспедициями Иркутского государственного университета были открыты стоянки Смоленка-1 и Смоленка-2 (Нефтепровод-1 и Нефтепровод-2), на которых Н.А. Савельевым отмечался слой с материалами раннего голоцена [Савельев и др., 1992]. В трех километрах ниже по течению Кана, на высоком правом берегу иркутскими исследователями проводились плодотворные раскопки стоянки Стрижовая Гора.

На стоянках Нефтепровод-1 и Нефтепровод-2 древнейшие археологические материалы залегают в различных условиях, что связано со сложной геоморфологией участка работ. Согласно геоморфологическому описанию местности основной тип рельефа расположения стоянок структурно-денудационный, занимающий правый борт долины р. Кан, приподнятый и разбитый на неотектонически дифференцированные по разным гипсометрическим уровням блоки. Участок, на котором выделяется глубокое залегание культурного слоя, располагается на территории грядово-оползневого сегмента. Рельеф сегмента отличается асимметричными грядами, сформированными разноразмерными асеквентными, деляпсивными оползнями, которые надвинуты на поверхность первой надпойменной террасы. Все тыловые швы и бровки оползней па-576

раллельны и ориентированы диагонально – с северо-запада на юго-восток. Северо-восточные склоны – более пологие и широкие, представляют собой фрагменты водораздельной поверхности, опущенные и «задравшиеся» по плоскостям оползневых сместителей – юго-западным склонам, более коротким и крутым. Три крупных оползня осложнены мелкими. Таким образом, на поверхности первого террасоувала читается серия разноразмерных оползневых тел, отсаженных с южной границы водораздельной равнины.

Археологические вскрытия показали различную стратиграфию оползневых тел, покрытых в целом единым субаэральным комплексом. Согласно наблюдениям в ходе раскопок сплошной площадью в этом комплексе залегает культурный слой в среднем на глубине до 1 м от современной дневной поверхности. Глубина залегания увеличивается на участках тылового шва между различными оползневыми телами. Шурфы и сплошное вскрытие показало наибольшее углубление участков культурного слоя в тыловом шве у подошвы второго террасоувала – наиболее высокого и крутого склона в пределах археологического раскопа.

На большей части залегание древнейшего культурного слоя связано с контактом слоев темно-бурой супеси и серовато-коричневых песков, подстилающих слой неолита-бронзы, насыщенный фрагментами керамической посуды. Ряд признаков позволяет ассоциировать найденные здесь каменные изделия с материалами позднего палеолита. И предварительно мы датируем условный уровень – культурный слой 3 периодом позднего плейстоцена – ранним голоценом.

Самой многочисленной категорией в каменной индустрии являются отщепы и пластины без вторичной обработки. На архаичность индустрии указывает гладкая, иногда двугранная форма остаточных ударных площадок. Расщепление было нацелено на получение заготовок разных форм, в т.ч. на сколы удлиненных пропорций (пластины, пластинчатые ощепы). Обнаруженные нуклеусы большей частью представлены ядрищами – одноплощадочными, моно- и бифронтальными. Количество призматических нуклеусов невелико, однако пластинчатые заготовки получали с обоих типов нуклеусов, о чем свидетельствуют негативы сколов на фронтах. Расщепление производилось при помощи ударной техники. Орудийный набор представлен продольными скреблами, скребками, угловыми резцами, ножами, орудиями с двусторонней обработкой. Скребла имеют размер до 100 мм и оформлены крутой, крупной и мелкой краевой ретушью, иногда с вентральной подтеской в зоне рабочего края; скребки разнообразны по формам, но все имеют округлый выпуклый рабочий край, вентральная подтеска встречается и на этом типе орудий; резцы многократно подновлялись, ресурс рабочего края истощен; ножи имеют двустороннюю обработку рабочего края и аккомодационную притупляющую в зоне обушка; орудия с двусторонней обработкой оформлены крупными сколами, аморфны или имеют близкую к округлой форму, краевая ретушь эпизодическая, морфологически близки к плоским нуклеусам конвергентного принципа скалывания.

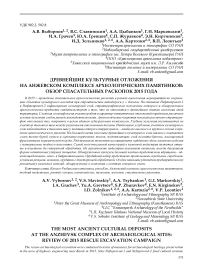

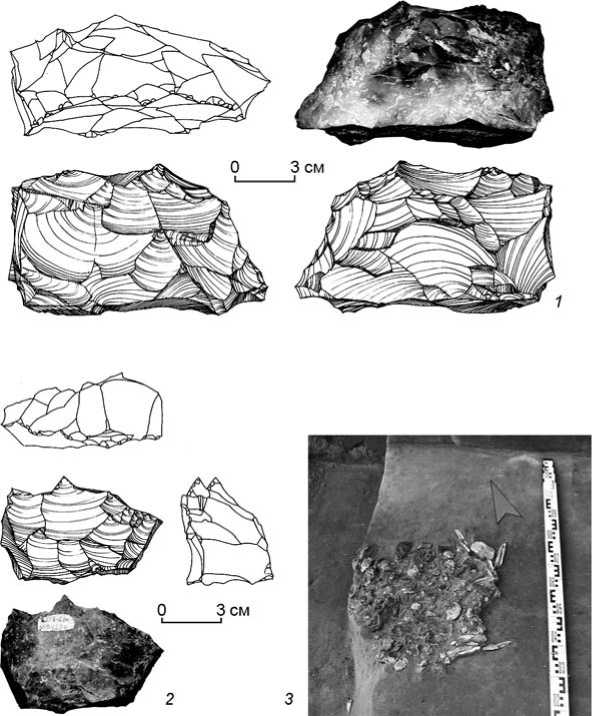

Особый интерес представляют результаты полевых вскрытий на западной окраине раскопа, центральной части стоянки Нефтепровод-2. В частях раскопов № 216-233 и 217-234 у подошвы склона второго террасоувала, на глубине 2,7 м от современной дневной поверхности в кровле темно-серых плотных супесей с пятнами карбонатов было зафиксировано скопление костей животных и каменных артефактов верхнепалеолитического облика (см. рисунок ). Палеозоологические фрагменты принадлежат северному оленю (определение С.К. Васильева). Костные остатки переданы на радиоуглеродное датирование.

Каменная индустрия данного скопления представлена в подавляющем большинстве продуктами дебитажа в виде отщепов разных размеров. Как правило, редки пластины мелкого (7–10 мм шириной) и среднего (11–20 мм шириной) размера. Нуклеусы представлены преимущественно истощенными для отщепов, имею- щих иногда пластинчатые пропорции. Несмотря на «отщеповый» облик индустрии, результаты ремонтажа крупного скопления – площадки мастерской по утилизации нуклеусов – указывают на пластинчатый характер комплекса, где результатом расщепления ядрищ являлись пластины мелкого и среднего размера, получаемые, видимо, с помощью удара жесткого отбойника без предварительной подготовки края ударной площадки (крайне редки следы подправки путем снятия карниза и редуцирования площадки). Преобладание в коллекции разноразмерных отщепов и технических сколов объясняется внутренней неоднородностью и трещиноватостью местного кремневого сырья (халцедоновидная порода в виде крупных аморфно овальных конкреций) и особенностями применяемой древним человеком или людьми на стоянке техники расщепления камня. Судя по восстановленной серии расщепленных нуклеусов, здесь применялся способ получения пластин с применением техники ребер-чатого скола, с большой начальной обработкой

Стоянка Нефтепровод-2. Скопление артефактов и костей животных на условном уровне 9 части раскопа № 217-234.

1 – каменный нуклеус № 101/1; 2 – каменный нуклеус № 101/294; 3 – фотография зачистки скопления.

ядрища – декортикация, удаление внутренних дефектов, оформление плоскости ударной площадки и фронта. Непосредственному скалыванию серии пластинчатых заготовок предшествует снятие реберчатого скола. Следующие серии снятия заготовок прерываются подправками боковых краев рабочей плоскости путем скалывания продольных краевых, зачастую поперечно подправленных технических сколов. На завершающей стадии утилизации нуклеуса часто видны попытки переоформления в виде разнонаправленных негативов отщепов, в результате чего истощенный нуклеус приобретает многоплощадочный многофронтальный тип. Это создает иллюзию использования на стоянке техники получения от-щепов путем использования в качестве фронтов максимального количества плоскостей .

Следует указать, что метод ремонтажа пока использовался в границах одного, хоть и самого массового по наличию артефактов, скопления, являющегося, по сути, продуктом «одних рук», т.е. результатом труда одного мастера. Соответственно мы, возможно, имеем не весь арсенал применявшихся на стоянке технических средств. Завершенную картину мы увидим после окончательного всестороннего анализа коллекции. Полученные результаты являются предва- рительными; раскопки 2015 г., как и обработка материала на стоянках Нефтепровод-1 и Нефтепровод-2, продолжаются.

Список литературы Древнейшие культурные отложения на Анжевском комплексе археологических памятников: обзор спасательных раскопок 2015 года

- Савельев Н.А., Генералов А.Г., Абдулов Т. А., Дзюбас С.А. Археологические памятники Канской лесостепи (к своду памятников Красноярского края)//Пробл. археологии, этнографии, истории и краеведения Приенисейского края: Сб. науч. тр. -Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1992. -Т. 1. -С. 90-93

- Тимощенко А.А. Хронология и периодизация каменного века Канско-Рыбинской котловины//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. -2014. -Т. 10. -С. 27-49