Древнерусская крюковая нотация XV века: преобразования и новации

Автор: Гусейнова Зивар Махмудовна

Рубрика: Искусствоведение и культурология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются процессы развития основной системы записи церковных песнопений - русской знаменной (крюковой) нотации - на протяжении XV в. по материалам рукописей собрания Троице-Сергиевой Лавры (РГБ, Ф. 304). В течение данного столетия в нотации произошли существенные изменения, отразившие церковные реформы своего времени. Нотация сохранила многие знаки, характерные для периода XI-XIV вв., в том числе стрелы крюковые, отдельные кондакарные невмы, и в то же время выработала новые знаковые образования, необходимые для записи изменившихся распевов. Рукописи демонстрируют процесс постепенного усиления роли мелодических формул (попевок), введения вариантов распевов, теоретического осмысления новаций. Изменения в нотации показывают, что развитие системы пения шло по пути усложнения мелодий, в первую очередь праздничных песнопений, а именно, введения внетекстовых певческих строк, создания многослойных невменных записей, усложнения внутрислогового распева.

Древнерусское церковно-певческое искусство, крюковая (знаменная) нотация xv в, певческие рукописи, троице-сергиева лавра

Короткий адрес: https://sciup.org/147151051

IDR: 147151051 | УДК: 783(470.5)

Текст научной статьи Древнерусская крюковая нотация XV века: преобразования и новации

Богослужебное пение в России в течение XV в. испытало немалые перемены, что нашло непосредственное отражение в системе нотации. Если начальный этап данного столетия еще во много нес на себе отражение системы письма (как следствие — системы распевов) предшествующего древнего периода, то к концу XV в. в нотации обнаруживаются новые черты, отражающие стилевой перелом, произошедший в течение этого времени1. Новации отмечаются во всех сохранившихся нотированных рукописях данного периода, рассмотрим их на примере манускриптов Троице-Сергиевой Лавры, хранящихся ныне в Российской государственной библиотеке (Ф. 304)2.

Рассмотрение невменной нотации даже в рамках ограниченного периода необходимо осушествлять а) как семиографическую систему, где использование отдельных элементов подчиняется общим принципам ее организации; б) как систему письма, призванную передавать мелодические процессы, происходящие непосредственно в музыкальном искусстве, то есть отражать создание мастеропевцами новых распевов и варьирование традиционных.

Наблюдения над нотацией и способом ноти-рования песнопений XV в. делают очевидными следующие позиции: во-первых, преемственность нотации и приемов нотирования по отношению к предшествующему, древнему периоду3, во-вторых, одновременно их преодоление. То есть, возникает с одной стороны, сохранность невменной системы по отношению к более ранней, с другой — ее обновление. И то и другое мы выявляем на основе знаков нотации, при этом не обсуждается степень сохранности распева данных знаков (поскольку это установить невозможно), только их графика.

Поэтому древние, характерные для нотации XI— XIV вв., знаки (двойная запятая, крюковые стрелы, многосоставные образования из статей, «большое облачко» и др.)4 используются на протяжении XV в., хотя рукописи показывают их постепенное количественное уменьшение. Одновременно все более утверждаются в нотировании знаки, которые будут включены в азбуки-перечисления XV в. и, что важно, объяснены в азбуках-толкованиях XVI в. (крюк и статья мрачные, тресветлые разновидности знамен и др.). Отмечается использование отдельных кондакарных знаков, которые в XV столетии «доживают свой век»5. И напротив — как важный элемент — появляются своеобразные экспериментальные знаки, соединяющие в начертании элементы в нестандартном виде (ненормативное количество точек, нелогичное последование элементов и проч.). Они не могут рассматриваться как ошибки переписчика, поскольку получают обоснование в музыкальнотеоретических руководствах. Таким образом, на протяжении XV в. возникает ситуация реформирования нотации, в процессе которой наблюдается свободная ориентация мастеропевцев как в старой, так и в новой нотации. Все обозначенные позиции как художественный результат хорошо известны, но важна не только фиксация отдельных ситуаций; существенную роль играют непосредственно процессы, которые привели к состоянию нотации к концу XV в.

Сначала выделим особые случаи, благодаря которым становится возможным изучение данных процессов в развитии нотации.

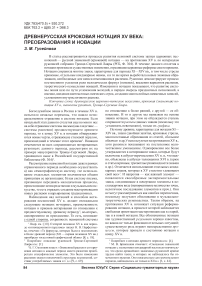

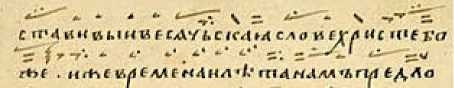

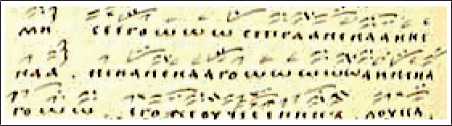

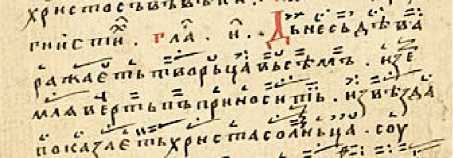

Важно отметить включение архаических знаков (двойная запятая, крюковые стрелы), ведущих свою историю от нотации XI—XIV вв. и постепенно исчезающих в рукописях, а также использование нетрадиционных, нехарактерных знаковых оборотов: голубчик с тремя точками, сложитья с переводкой, сложные образования со статьями (рис. 1—2).

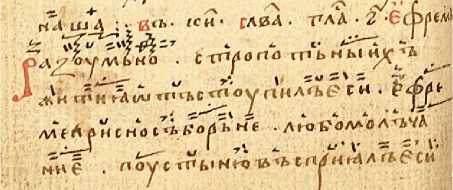

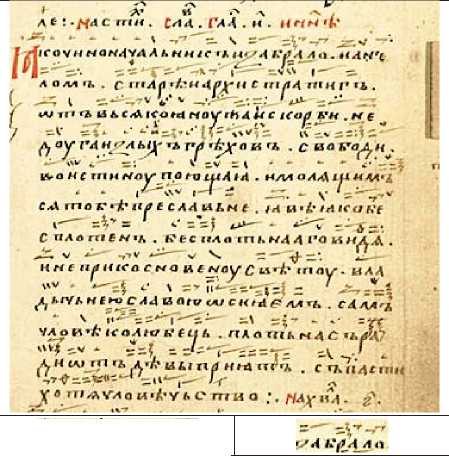

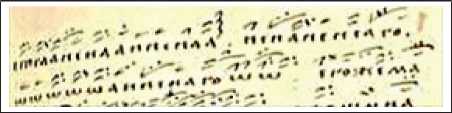

Отметим и включение при записи песнопений XV в. кондакарных знаков (рис. 3—4):

Рис. 3. РГБ. Ф.304. № 440. Л. 78 об.

Рис. 4. РГБ. Ф. 304. № 440. Л. 82 об.

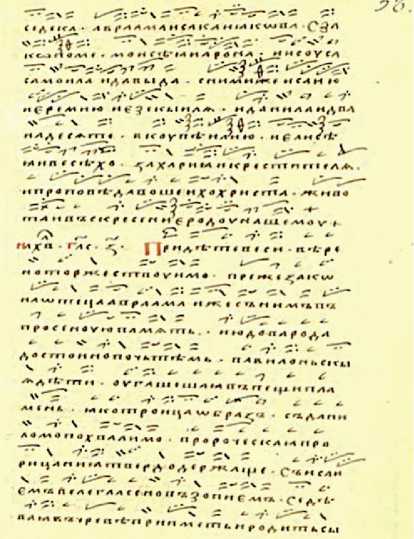

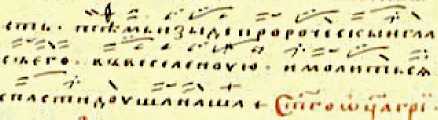

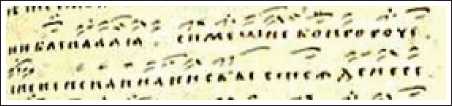

Особенно интересны случаи введения «экспериментальных» знамен, начертания которых формируются по традиционным принципам, но в результате рождаются необычные комбинации знаковых элементов. Таковыми выступают, например, стрелы с ненормативным количеством точек под и над основным начертанием (рис. 5—7).

Соединение сло-житий и переводки

Двойная запятая

Запятая с тремя точками

Рис. 1. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 58

Статьи со змиицей и запятой, двойная запятая

В стреле четыре точки сверху

Рис. 5. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 67 об.

В стреле по две точки сверху и снизу

Рис. 6. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 120

В стреле шесть точек сверху

Рис. 7. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 258 об.

Сложные знаки со статьями

Рис. 2. РГБ. Ф. 304. № 440. Л. 30

Здесь наблюдается не только введение стрел с тремя точками (тресветлые), которые станут характерными для нотации позднее, но также никогда не употреблявшейся стрелы с четырьмя и даже шестью точками1. В отдельных случаях отмечается концентрация таких знаков в рамках одного песнопения (рис. 8).

Рис. 8. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 136

Обращает на себя внимание не только использование необычных знамен , но и необычных последований знамен , которые могут возникать как результат поисков более точной передачи распева. Подобные знаковые последования отмечаются, например, в следующих случаях (рис. 9—10).

— отказ от определенных знаковых оборотов, в результате чего возникают или лакуны в нотных строках (вероятно, предполагалось их заполнение позже), или введение вариантов (рис. 12).

Рис. 9. РГБ. Ф. 304. № 440. Л. 3 (необычный ряд стопиц)

•«•• «< ч f и л н с ■ 1г а и«« I,- о юч г I ч п « «• «л ц и

Рис. 12. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 43 об. — 44 (пропуск нотации как в целых строках, так и отдельных знаков внутри строк)

to iu io . ЛД Ллл о ыа ом Г НО1ЛА« xtlF КС ИН>Н ■ =Х- v V- - '

НОИ ‘^yf) *“* ^^ Р Н t К С ЬЛ» К К •« 1^

Рис. 10. РГБ. Ф. 304. № 440. Л. 8

(необычные последования с чашками)

Приведенные примеры (их в рукописях Троице-Сергиевого собрания XV в. выявлено несколько сотен) демонстрируют важную особенность нотации: она отражает процесс создания напевов, ее особых интонаций (если для их передачи нужны необычные знаки), работы музыкантов-теоретиков.

Еще одна важная функция нотации в рукописях на протяжении XV в. — передавать особенности работы с распевами на разных уровнях. К ним, на наш взгляд, относятся:

— переход от истинноречия к раздельноречию, потребовавшему изменений в нотных строках. В приводимом далее примере вариант распева строки, выписанный тем же почерком, что и основной текст, показывает его принадлежность к древней истинноречной традиции, который более сложен, чем раздельноречный, представленный в основном тексте песнопения (рис. 11);

Рис. 11. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 33 об. (фрагмент «видимых и не видимых враг» выписан дважды)

Очень важно, что на протяжении XV в. отмечается постепенное развитие методов замены не только отдельных знамен , но и знаковых формул . В результате мы делаем вывод о постепенном развитии формульной системы напевов (рис. 13).

Рис. 13. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 94 (замены отдельных знаков и дважды — кулизмы, вводимой над другими попевками)

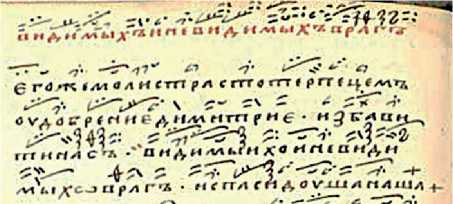

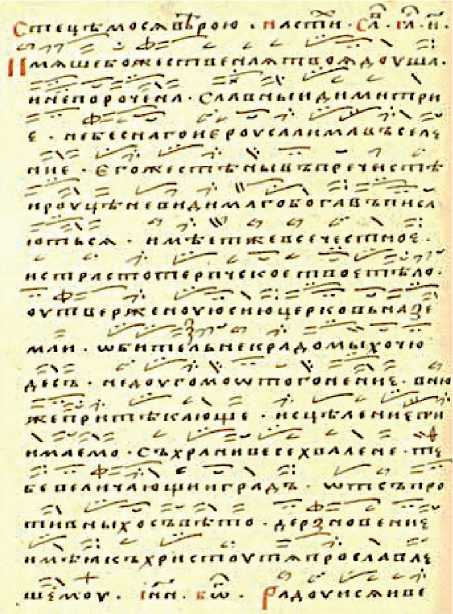

Интересные проявления нотации обнаруживаются в связи с необходимостью создания сложных распевов в особо значимых, торжественных песнопениях. Здесь отмечается, с одной стороны, употребление преимущественно сложных, много-ступенных знамен, с другой способы их организации при фиксации распева. В рукописях мы выделяем два принципа формирования гимнографических текстов, условно называя их «кондакарный» и «стихирар-ный», основываясь в этом на принципе нотирования песнопений в книгах Кондакарь и Стихирарь миней-ный древнего периода. Первый (условно, «кондакарный») характеризуется введением в текстовой строке многократных повторов гласных букв, приводящих к растяжке текста и созданию в результате внутрисло-говых распевов (далее, думается, — к формированию стиля большого распева) (рис. 14).

Рис. 14. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 158

(протяженный внутрислоговой распев показан посредством повторения гласной в слоге столько раз, сколько знаков необходимо для передачи распева)

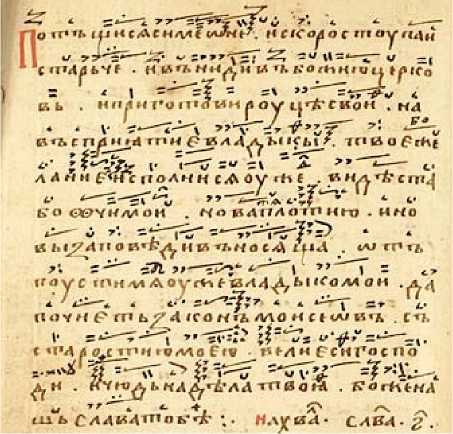

Второй же основан на сохранении литургиче- ского текста неизменным с точки зрения количества букв и слогов, что при введении мелизматически сложного распева приводит в его записи к организации многослойных знаковых конструкций, распев которых будет в этом случае сохранять традиционный порядок последовательного исполнения сверху вниз и слева направо (рис. 15).

Рис. 15. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 110 об.

(гласные в слоге не повторяются, и мелизматический распев записывается посредством вертикального наслоения знамен над слогом)

Особого внимания заслуживают мелизматические вставки в песнопения — аненайки и хабувы1, которые ведут свою историю с древнейших времен, но особенно часто возникают в песнопениях XV в., в дальнейшем постепенно утрачивая свое значение. Аненайки по-разному инкрустируются в песнопениях. В приведенном выше славнике «Благовествует Гавриил» (рис. 15) аненайка возникает в конце как дополнение к основному тексту, интонационно, если судить по знаковому составу, не противореча ему.

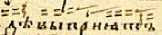

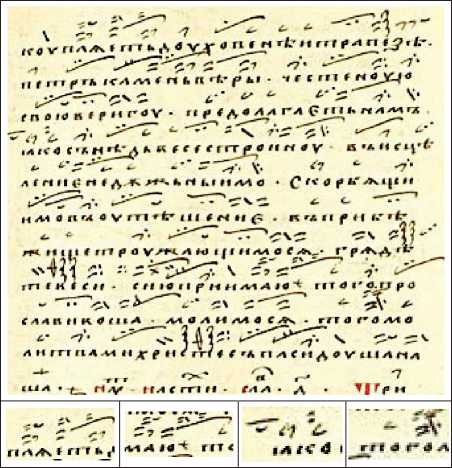

Противоположная ситуация возникает, когда аненайки, причем неоднократные, оказываются интегрированными непосредственно в гимнографический текст, преобразовывая его структуру. Исследователи писали об аненайках в стихире на целование Плащаницы «Приидите ублажим Иосифа приснопамятнаго». Обратим внимание, как они используются в списке из сборника № 411 (рис. 16).

Приснопамятенаго-анененаго

Странена-неная.ненаненаго-аненаго

Странена-неная.ненаненаго-аненаго

Странена-неная.ненаненаго-аненаго

Пророче-нннена-ние

Рис. 16. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 254

Из пяти аненаек данной стихиры на целование три приходятся на повторяющееся слово «стране-наго» (в этом мы усматриваем важный прием композиционного решения песнопения), по одной — на слова «приснопамятенаго» и «пророчение». Аненай-ки на слова «приснопамятенаго» и «пророчение» структурно решены по-разному: в первом случае аненайка присоединяется к слову после относительно законченного его распева, в последнем случае вводится в середину слова. Аненайка же в слове «страненаго» двойная (она сначала словно вторгается в середину слова, затем добавляется к этому слову, и распев всех трех аненаек, структурированный по строкам, почти точно повторяется). Функционально три повторяющиеся аненайки близки фитным разводам с одним существенным отличием: фитные разводы сохраняют подтекстовку начертания, аненайки же используют собственный условный распевочный текст, и таким образом, как может показаться, в определенной мере разрушают звучание текста. Однако, обратим внимание: аненай-ки вводятся внутри слов там, где они оказываются созвучны этим словам, то есть находятся в пределах их звуковой сферы: подтекстовка аненайки «неная. ненаненаго» не противоречит звуковому содержанию слова «страненааненаго».

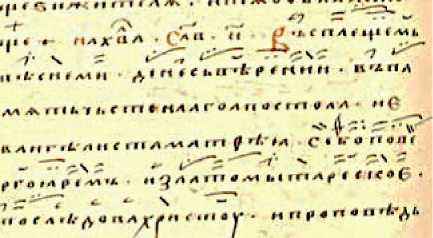

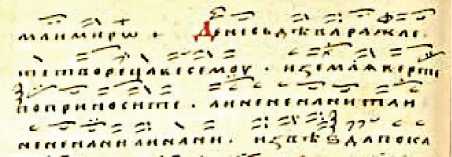

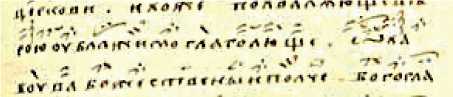

Еще одной формой введения аненаек становится использование их в качестве замкнутой распетой строки вне связи с предшествующим или последующим словом и к тому же являющейся необязательным элементом. Об этом свидетельствует сравнение распева одного песнопения по разным спискам — как содержащим аненайку, так и не содержащим аненайку. Приводимая далее стихира «Днесь Дева ражает» по списку сборника № 411 после слова «приносит» содержит аненайку, но ее нет в списке рукописи № 440, где общий распев в результате не разрушается, но лишь становится на одну строку меньше (рис. 17—18).

Рис. 17. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 68 об. (распев стихиры с аненайкой)

Рис. 18. РГБ. Ф. 304. № 440. Л. 56 об. (распев стихиры без аненайки)

Следовательно, функция аненаек в нотации XV в. могла заключаться в образовании особой структуры распева, не зависящей от текста.

Введение хабувы сходно с функцией, аналогичной фите, каковой она, вероятно, и является (если исходить из существования в знаменном распеве самостоятельной фиты хабувы [см.: 2]). В следующем приводимом примере слово «хабува» следует за возгласом «О», очень часто, как известно, отмечаемом в рукописях сложным распевом (рис. 19).

Рис. 19. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 287

(в текст «О божественыи полче» после возгласа «О» вводится хабува, тем самым усложняя его распев)

Именно в такой функции, эквивалентной небольшому фитному распеву, знаковый оборот хабувы чаще всего используется в песнопениях на протяжении XV в.

Знаковая система для создания в стихире особого, выразительного распева иногда использует особое применение невм, которое можно было бы условно определить как «лейтзнаковый принцип». При нем неоднократное употребление какого-либо, сравнительно редкого знака рождает сходство с лейтмотивной системой. Таковым в следующем примере выступает многоступенный знак «немка» [см. 7], пять раз встречающийся на протяжении песнопения (рис. 20).

Рис. 20. РГБ. Ф. 304. № 411. Л. 35 об.

Таким образом, знаменная нотация на протяжении XV в. раскрывает для нас процессы, которые происходили в системе церковного пения. Они были связаны, в первую очередь, с очевидными обстоятельствами: переходом на раздельноречный тип текста, отказом от сложнейшей, совершенной кондакарной нотации, необходимостью озвучивать новые тексты в условиях формирования новых книг и служб.

В этой ситуации знаменная нотация, сохраняя преемственность по отношению к древнему периоду, расширяет свои интонационно-структурные возможности. Она вырабатывает новые знаки, принципы их структурирования и применения в распеве, развиваясь параллельно со все усиливающейся тенденцией к формульному принципу. Нотация позволяет почти зримо увидеть работу древних мастеров, заключающуюся не только в переписывании существующих образцов, а способных оценивать интонационные варианты, оставляя за собой право на творческое сомнение или допуская возможность неоднозначного художественного решения.

Даже обозначенные нами лишь некоторые знаковые позиции позволяют говорить об активных и сложных процессах, происходивших в нотации на протяжении XV в. Они, с одной стороны, обусловили необходимость их теоретического обоснования, что было сделано в руководствах XVI в., с другой — определили структурные принципы новых нотаций, сформировавшихся на основе нотации знаменной.

Список литературы Древнерусская крюковая нотация XV века: преобразования и новации

- Александрина, А. В. Певческие рукописные книги XV-XIX вв. из библиотеки Троице-Сергиевой Лавры: историко-книговедческий анализ: дис. … канд. ист. наук/А. В. Александрина. -Т. 2: Каталог певческих рукописей XV-XIX вв. Троице-Сергиевой Лавры из собрания НИОР РГБ Ф. 304.I. -М., 2014. -468 с.

- Бражников, М. В. Лица и фиты знаменного распева. Исследование/М. В. Бражников. -М., 1984. -302 с.

- Бражников, М. В. Русская певческая палеография/М. В. Бражников. -СПб., 2002. -260 с.

- Гусейнова, З. М. Комбинаторный анализ знаменной нотации XI-XIV вв./З. М. Гусейнова//Проблемы дешифровки древнерусских нотаций: сб. ст. -Л., 1987. -С. 27-49.

- Гусейнова, З. М. Руководства по теории знаменного пения XV века: источники и редакции//Древнерусская певческая культура и книжность. Проблемы музыкознания/З. М. Гусейнова. -Вып. 4. -Л., 1990. -С. 20-46.

- Добрушина, Е. Р. Лексикографическое толкование и шкала лабильности/проблемы толкований в словаре религиозной лексики/Е. Р. Добрушина//XVII ежегодная богословская конф. ПСТГУ: материалы. -М., 2007. -С. 110-117.

- Лемясева, Ю. М. Дуда, труба, немка -«очевидные» знаки/Ю. М. Лемясева//Древнерусское песнопение: пути во времени. -СПб, 2004. -С. 128-141.

- Парфентьева, Н. В. Творчество мастеров древнерусского певческого искусства XVI-XVII вв. (на примере произведений выдающихся распевщиков)/Н. В. Парфентьева. -Челябинск, 1997. -339 с.

- Смоляков, Б. Г. К проблеме расшифровки знаменной нотации/Б. Г. Смоляков//Вопросы теории музыки. -Вып. 3. -М., 1975. -С. 41-69.

- Филиппова, Е. К вопросу об изменении певческой практики в Русской Церкви в период богослужебной реформы XIV-XV вв./Е. Филиппова//«Иду в неведомый мне путь»: памяти Елены Филипповой. -М., 2006. -С. 8-17.

- Хачаянц, А. Г. К вопросу о значении «асемантических» слогов в древнерусском церковном пении и народных песнях/А. Г. Хачаянц//Вестник РАМ им. Гнесиных. -2008 -№ 2. -С. 1-4.