Древнерусская подвеска-коробочка («Капторга» ли?)

Автор: Жилина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русский убор

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья Н. В. Жилина посвящена подробному анализу уникальной находки - подвески из сокровищ Гнездова 1867 года. Только одна находка такого рода известна до сих пор с территории Средневековой Руси. Его функция была аналогична функции амулетных сосудов, известных на Востоке и на Западе, но находка Гнездова связана с языческими убеждениями восточных славян. Языческий амулет был превращен в деталь ювелирных изделий, образующих одежду 10-го века. украшенный филигранью и грануляцией. Слово kaptorga обозначает маленький контейнер или сосуд; это известно из русских текстов 14-го века. Вероятно, это слово не использовалось в X в., Хотя его значение соответствует обсуждаемой функции подвески.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328418

IDR: 14328418

Текст научной статьи Древнерусская подвеска-коробочка («Капторга» ли?)

Русские ювелирные украшения XVI-XX веков из собрания Государственного Исторического музея. М„ 1994.

Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 1998.

Рындина Н.В., 1963. Технология производства новгородских ювелиров X-XV вв. // МИА. № 117.

Сарачева Т.Г., Сапрыкина ИА., 2004. Средневековые ювелирные изделия Н Тр. Подмосковной экспедиции ИА РАН. М. Т. 2.

Седова М.В., 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X-XV вв.). М.

Сергина Т.В., 1983. Раскопки в Окольном городе в 1978-1979 гг. Ц Археологическое изучение Пскова. М.

Солдатенкова В.В., Персов Н.Е., 2005. К вопросу о бронзолитейном производстве и бытовании некоторых образцов медного литья в одном из кварталов средневековой Твери XV-XVI вв. Ц Ставрографический сборник. М. Кн. 3.

Флетчер Д., 1906. О государстве русском. СПб.

Хухарев В.В., 1994. К вопросу об изображениях святого мученика Никиты, изгоняющего беса, на крестах и иконках из Твери // ТАС. Вып. 1.

Щенков А.С., 1980. Опыт реконструкции плана Твери конца XVII в. // Архитектурное наследство. М. Вып. 28.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ПОДВЕСКА-КОРОБОЧКА (“капторга” ли?)

По древнерусскому материалу пока известна единственная находка подвески-коробочки - в составе Гнёздовского клада 1867 г. (ГЭ; инв. № 994; Гущин, 1936. С. 53-57, табл. III, 22; Корзухина, 1954. С. 88). Поэтому сопроводить ее каким-либо историческим комментарием всегда было затруднительно. Данная категория хорошо представлена в западнославянском археологическом материале. Подвески-вместилища для хранения реликвий или благовоний имеются как на Востоке так и в Западной Европе.

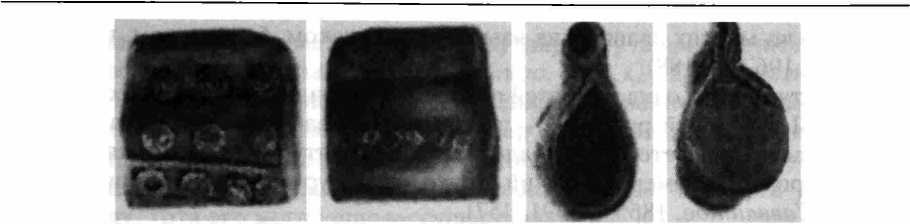

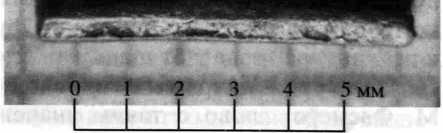

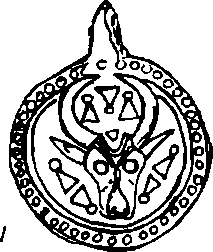

Скано-зерненая серебряная подвеска из Гнездова состоит из двух горизонтальных полых цилиндров, в верхний должно продеваться проволочное кольцо для подвешивания, нижний содержит свободное вместилище. Цилин- дры соединены уплощенной частью с тремя рельефными поперечными декоративными валиками, оканчивающимися вверху рельефными головками быков с рогами (рис. 1).

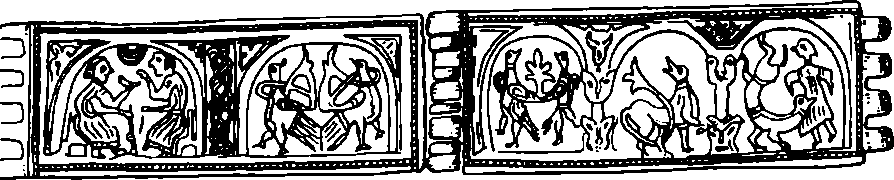

Как полагал Н.П. Кондаков, нижний полый цилиндр служил “для вложения листика с написанными сурами из Корана” (Кондаков, 1891. С. 252-256). Так возникло мнение, что это подвеска “восточного” типа. А.С. Гущин, отчасти усомнившись в этом, увидел в подвеске “местное вольное подражание восточному изделию”. Сравнивая подвеску с мусульманской из Спасско-Болгарского клада 1869 г., исследователь находит существенные различия между вещами (рис. 2). В итоге он сблизил гнёздовскую вещь с группой восточных предметов из клада 1867 г. - монет и монетных подвесок. Талисман, по его мнению, стал нагрудным украшением. Местными, по-видимому, славяно-русскими чертами А.С. Гущин счел “северные мотивы головок быков”, зерневой орнамент и цепочки с ромбовидными подвесками, аналогичные цепочкам кольцевидной фибулы из этого же клада (Гущин, 1936. Табл. Ш, 22. С. 31, 56, табл. П, 2; XXXI, 3).

По сведениям чешского исследователя Б. Досталя, бронзовые и филигранные подвески-коробочки в Моравии датируются серединой IX в., оттуда они распространились на территорию Польши и Руси, где они датируются более поздним временем. Некоторые западнославянские ученые связывают распространение подвесок с христианизацией, указывая на то, что они аналогичны западным реликвариям. Другие говорят об их восточном происхождении (Dostal, 1966. S. 55, 56, obr. 11, 8-10).

Оценку категории и обзор встречаемости подвесок-вместилищ произвел шведский ученый В. Дучко, отметив, что в немецкой археологической литературе такие подвески называют капсюльными, а в славянской -“капторгами”. Исследователь полагает, что русское по происхождению слово “капторга” первоначально обозначало металлический миниатюрный ящичек, подвешиваемый к ремню. Впоследствии термин в русской археологической литературе перешел на ювелирные подвески-коробочки.

В. Дучко выделил два типа таких подвесок, различаемых по величине, форме и орнаментальным композициям (тип I - маленькие прямоугольные коробочки с менее организованным зооморфным орнаментом и зернью; тип II - большие трапециевидные коробочки с устоявшимися зооморфными и растительными композициями, связанными с мифологическими сюжетами). Гнёздовская подвеска отнесена к типу I.

Центром распределения подвесок типа I исследователь считает Великую Польшу и Померанию. Здесь встречено их наибольшее количество в кладах. Известны они в Чехии, Мазовии и Силезии. Скандинавия обладает вторым по величине количеством кладов с этими подвесками. Одна вещь происходит с территории ГДР, одна - с территории России (гнёздовская). Вне этих регионов подвески типа I неизвестны. Общая дата: от начала X по XI в. (Duczko, 1985. Р. 61-65, Fig. 103).

Рис. 1. Общий вид подвески-коробочки из Гнёздовского клада 1867 г.

Рис. 2. Подвеска из Спасско-Болгарского клада 1869 г.

Анализируя находку подвески-коробочки из могильника Бирка, В. Дуч-ко отмечает наличие штампованной проволоки в ее филигранном декоре как уникальную черту технологии, не свойственную славянской ювелирной продукции X в. (Duczko, 1985. Р. 61-63, Fig. 69) (рис. 3). Славянские мастера используют, по его мнению, гладкую проволоку, скань, крученые полоски листового металла и зернь. Подвеска из Бирки определена как вещь моравского производства на том основании, что только моравские ювелиры из славянских могли в конце IX в. использовать штампованную проволоку фисгко, 1985. Р. 62).

С этим мнением нельзя согласиться. Штампованная филигранная проволока известна по восточнославянским материалам с УШ в.: по украшениям Харьевского клада из Сумской обл. (Украина). Анализ материала древнерусских кладов X в. также показал использование штампованной проволо-

Рис. 3. Подвеска из Могильника Бирка ки. Она применена на группе гроздевидных наушниц (клад в с. Копиевка, Украина). Это проявление византийской ювелирной традиции. На другой группе наушниц применена крупная витая скань, что можно считать проявлением местной традиции. Крученые полоски листового металла не встречены. Возможно, В. Дучко принимает за них густо покрытую припоем скань гроздевидных наушниц Борщевского клада, которая похожа на кручение (Жилина, 2003. Гл. I).

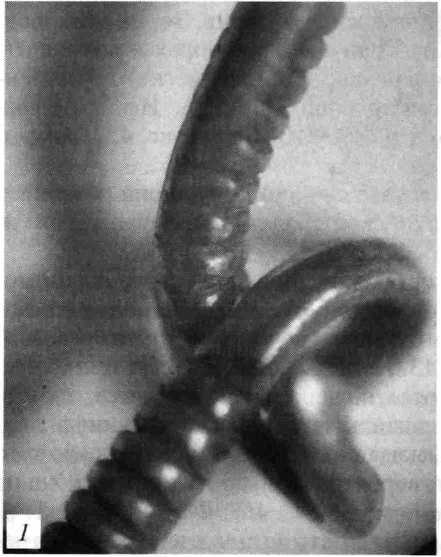

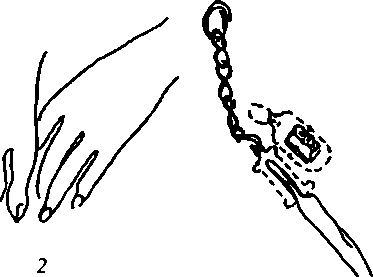

Подвеска-коробочка из Гнездова имеет подвесную петлю из штампованной проволоки Д = 1,5 (рис. 4, 1). По всей поверхности подвеска орнаментирована геометрическим и кольцевым орнаментом из зерни. Зернь отличается достаточной регулярностью. Диаметр гранул на бордюрах и вокруг отверстий составляет 0,5-0,6 (до 0,75) мм; в ромбах геометрического орнамента - 0,5 мм. Наблюдается грубый утапливающий припой. Использована гладкая проволока для накладных колец Д = 0,35-0,40 мм (рис. 4, 2, микрофильм Н.В. Жилиной).

Использование регулярной зерни и штампованной проволоки позволяет отнести изготовление подвески к византийской традиции, издавна заложенной в славянских землях.

Древнейшее появление слова “капторга” в письменных источниках относится к 1327-1328 гг. и находится в духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты: “А из золота дал есмь сыну своему Ивану... пояс золот с капторгами...” (Собрание Государственных грамот, 1813. № 21, 22. С. 32, 34). Из текста становится ясно, что “капторги” были на поясе, но непонятным остается, что они собой представляли. Капторгами стали считать металлическое украшение пояса (Срезневский, 1893. Т. I. С. 1194). Высказанное в литературе мнение о том, что “капторги" - это застежки, следует, вероятно, только из того, что они на поясе, а пояс мог застегиваться (Савваитов, 1865. С. 457; Фасмер, 1967. Т. П. С. 187). Застежки пояса, кстати, также могут иметь детали с внутренним вместилищем (когда один конец пояса впускается в другой для застегивания).

Исконный смысл слова “капторга” можно определить только по этимологии его корня. Корень “кап" в различных словах означает деталь в виде компактного плотного чехла или футляра для чего-нибудь. Слово “капа”, или “каптура” означает шапку на всю голову.

“Каптур" - закрытый головной убор в форме капюшона. По данным М. Фасмера, слово с таким значением в слегка различающейся форме известно во многих славянских языках: украинском, болгарском, польском (Фасмер, 1967. С. 188). ‘ '

“Каптур” - это одна из частей головного убора патриарха, известного по описям Патриаршей ризницы, - плотная покрывающая голову камилавка, другой частью является покрывало - клобук. Каптур был и женским головным убором, например, “соболий с пухом” каптур царицы Евдокии Лукьяновны (Савваитов, 1865. С. 391, 457).

Слово “каптырь” означало мешок на голову для защиты от комаров, а также большой глубокий мешок. Слово “каптурга” означает мешок для дроби и ружейных пуль, кожаный мешок, кошелек (Фасмер, 1967. С. 187, 188). ■ -

“Капот” - женское тяжелое верхнее платье с рукавами. “Каптан” - зимний закрытый возок. Кстати, и слово “капсула” имеет тот же корень Даль, 1979. С. 86). Корень известен у тюркоязычных народов, откуда, очевидно, и был заимствован в славянские (Фасмер, 1967. С. 188).

Следовательно, смысловое значение слова “капторга” - вместилище. Его необязательно связывать именно с поясом. Капторги на поясе - частный случай капторг. Интересный пример приводит П.И. Савваитов для калмы-

Рис. 4. Филигрань гнёздовской подвески

1 - подвесное кольцо; 2 - зернь

ков. У них “капторга” — металлический футлярчик у пояса, позднее употреблявшийся только для украшения {Савваитов, 1865. С. 457). То есть, сначала он имел практическое значение для ношения и хранения чего-либо внутри, затем стал декоративным. Такой путь, вероятно, прошли практически все амулетницы, связанные с различными культами.

В сущности, для подвесок типа гнёздовской слово “капторга” подходит по смыслу, хотя его могло еще не существовать в X в.

Восточные по происхождению футляры для ношения молитвенных текстов из Корана имеют как цилиндрическую форму, так и плоскую - в свою очередь как прямоугольную, так и ограниченную криволинейным контуром. Они выполнены в разнообразной технике. В литературе их называют филактериями или футлярами. Приведем ряд известных примеров.

Подвески криволинейной формы, выполненные в технике филиграни, имеются в коллекции П.К. Берч - Иран, IX-XI вв. (Украшения Востока, 1999. № 111); в составе Симферопольского клада, в фондах музеев Бостона и Дамаска - Египет, ХШ-XIV вв. {Jenkins, 1988. Р. 30; Fig. 1-3).

Один из филактериев Симферопольского клада сочетает филигрань, художественное литье и чеканку.

Подвеска из Спасско-Болгарского клада 1869 г. орнаментирована чернью, имеет прямоугольную форму, размер 6,3 х 4,6 х 0,9 см. Орнамент растительный, в центре на обеих сторонах - отрывок арабской надписи (рис. 2).

В Симферопольском кладе XHI-XIV вв. есть прямоугольная подвеска с геометрическим орнаментом из зерни, определяемая как туалетная.

У народов Средней Азии и Казахстана ношение коробочек-амулетниц, называемых “тумар” и “бозбонд”, сохранялось в XIX - начале XX в. {Сычева, 1984. С. 160. № 31,115-123). Эти коробочки, так же как и более древние, имели подтреугольную, прямоугольную и цилиндрическую форму.

Восточные вещи демонстрируют самостоятельную культуру футляров для реликвий. Такого типологического или стилистического сходства с гнёздовской подвеской, которое говорило бы об общности происхождения, они не обнаруживают.

Под влиянием культуры стран Востока среди древнерусских коробочек могли появиться и выполненные в восточном стиле, подражавшие мусульманским футлярам. Но, вероятно, они скоро потеряли сходство с восточными прототипами. В этом отношении на гнёздовской коробочке можно указать на удлиненно-криволинейные очертания ромбических привесок как на единственный признак, вызывающий ассоциацию с чем-либо восточным.

То же самое можно сказать и о западноевропейских филактериях, имевших, как правило, форму квадрифолия и служивших для хранения реликвий лечебного свойства {Лапковская, 1971. С. 11).

Ношение нагрудных или поясных коробочек для орудий труда или языческих амулетов было свойственно и восточным славянам. Арабский писатель Ибн-Фадлан в 922 г. сообщает, что русы носят коробочку на груди, которые, к сожалению, никак им не описаны, зато довольно понятен характер ношения.

У каждой женщины “на груди... прикреплено кольцо или из железа, или из серебра, или из меди, или из золота... И у каждого кольца коробочка, у которой нож, также прикрепленный на груди” (Ибн-Фадлан, 1939. С. 78; Большаков, 2000. С. 57).

Это выглядит как устойчивая традиция в славяно-русском металлическом уборе. Перечисленные различные материалы для коробочек, от простых до драгоценных, подтверждают факт ношения их представителями разных имущественных слоев.

То, что Ибн-Фадлан не сопоставляет нагрудную коробочку с каким-либо восточным типом предметов культа или украшений, позволяет думать,

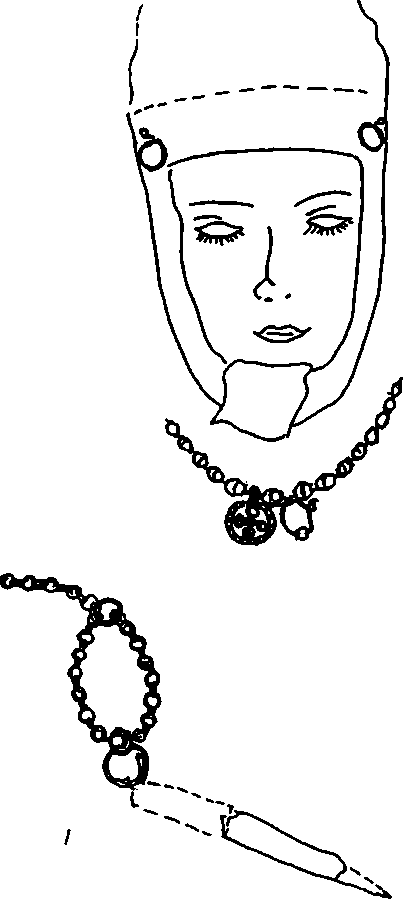

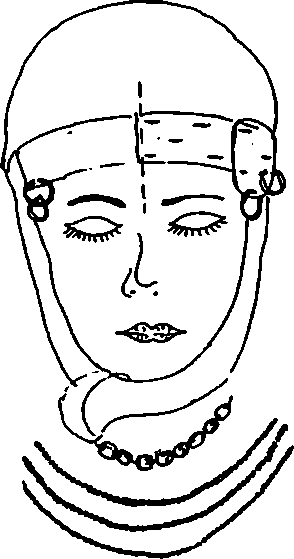

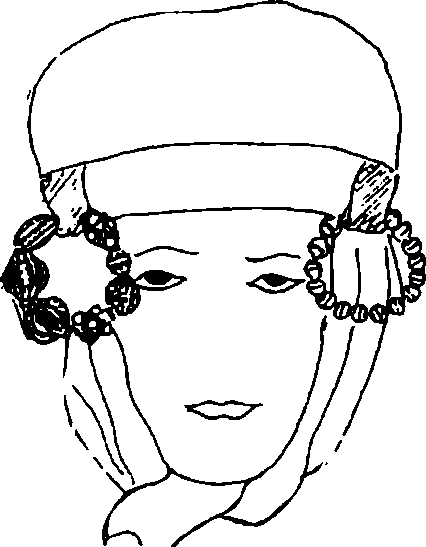

Рис. 5. Реконструкции убора по погребениям из Старой Рязани XI - начала XII в.

7 - погребение № 49; 2 - погребение № 77

что речь идет об исконно-славянских нагрудных подвесках-футлярах, являвшихся культовой (языческой) деталью убора.

В сообщении Ибн-Фадлана можно видеть косвенное указание на ношение в X в. языческих амулетов и нагрудных цепей. Это следует расценить и как прямое упоминание о подвесках-коробочках, которые могли иметь различный вид, в том числе и ювелирный.

По нашему мнению, гнёздовская коробочка “из серебра" соответствует описанию Ибн-Фадлана, она имеет кольцо из филигранной проволоки, продетое в верхний цилиндр подвески и присоединяемое к какой-либо цепи или непосредственно прикрепляемое к одежде на груди. Такой амулет мог носиться рядом с подвешенным орудием труда - ножом. Нож мог носиться с практической целью, а в ювелирном уборе иметь характер амулета. Нож и коробочка могли быть закреплены как вместе, так и отдельно.

По древнерусским материалам широко известны связки амулетов - миниатюрных копий наиболее важных для человека предметов. Такие вещи сходны у различных народов.

В качестве примеров ношения амулетов и футляров из простых материалов можно привести старорязанские погребения (49, 77 и 89) на Южном городище, относящиеся к XI - началу ХП в. В погребении 49 на груди погребенной расположена цепочка с кольцом, на которой закреплен нож Щарке-вич, Борисевич, 1995. С. 345, 346. Табл. 120. Рис. 141) (рис. 5, 7). В погребении 77 в районе левой руки погребенной расположен железный нож на цепочке, скрепленной кольцом, а рядом залегал амулет - кремневая пластинка с искусственными сколами (Даркевич, Борисевич, С. 348. Табл. 127, г). Кремневый амулет при жизни мог носиться в футляре или оправе. Такая

Рис. 6. Образ быка в языческих композициях

1 - радимичская подвеска Х1-ХП вв.; 2 - черневой браслет

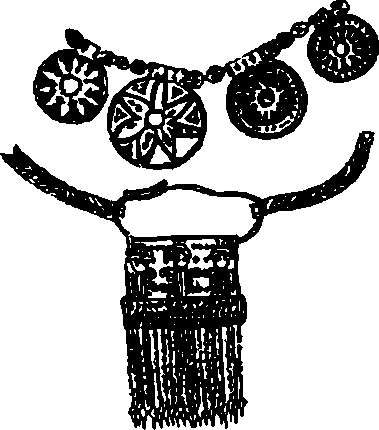

Рис. 7. Реконструкция скано-зерненого убора X в. с подвеской-коробочкой (по материалам гнёздовских кладов 1867 и 1993 гг.)

традиция оказалась у славян очень долговечной и сжилась с христианскими нормами (Седова, 1957) (рис. 5, 2). В погребении 89 в качестве реликвии хранились и, вероятно, носились в футляре из луба, украшенного бусами, 17 молочных зубов (Даркевич, Борисевич, 1995. С. 348). Инвентарь этих погребений хорошо перекликается со сведениями Ибн-Фадлана.

Образ быка на гнёздовской подвеске в особенности подчеркивает языческий характер вещи. Такое изображение на мусульманской вещи вряд ли возможно. Популярность образа быка в древних мифологиях различных народов общеизвестна. В славянской он связан с культом плодородия (обряд туриц) (Рыбаков, 1987. Рис. 118). Изображение головы быка есть на радимичской подвеске к ожерелью (рис. 6, 7). Рога изображены на черневом браслете, где, по-видимому, отображено языческое святилище с идолами (рис. 6, 2) (Макарова, 1986. № 273).

Подвеску из Гнездова можно было бы отнести к геометрическому стилю, но довольно реалистическое исполнение головок быков позволяет определить стиль филигранной орнаментации как “архаический”. Такое наименование принято мною для изделий, которые сохраняют остатки изобразительных композиций, связанных со славянскими языческими верованиями. Наверное, можно было бы прямо использовать определение “языческий” стиль.

Гнёздовская подвеска стилисти чески входит в скано-зерненый убор славянской знати, который реконструируется по кладам X в. В этот убор входили нагрудные ожерелья из полусферических медальонов и лунниц, гроздевидные наушницы или первые бу-синные височные кольца. Для реконструкции убора с капторгой использован материал Гнёздовских кладов 1867 и 1993 гг. (рис. 7).

На Востоке, на Западе и в славянских землях; в исламе, в христианстве и язычестве есть свои реликвии и необходимость носить их в нагрудных футлярах. Подвески-коробочки одинаковы по общему назначению, но каждая линия их связана с родной культурой. Делать выводы о происхождении одних от других, в частности славянских от восточных или западных, не стоит. Общим для всех подвесок является только наличие вместилища.

Подвеска из Гнездова является языческим славянским амулетом, принявшим ювелирный облик в первом уборе славянской знати.

Список литературы Древнерусская подвеска-коробочка («Капторга» ли?)

- Большаков О.Г., 2000. Уточнения к переводу «Записки» Ибн-Фадлана//Древнейшие государства Восточной Европы 1998 г. М.

- Гущин А.С., 1936. Памятники художественного ремесла Древней Руси X-XIII вв. М.; Л.

- Даркевич В.П., Борисевич Г.В., 1995. Древняя столица Рязанской земли. М.

- Жилина Н.В., 2003. Русская зернь и филигрань XI-XV веков: Дис. … докт. ист. наук. М.

- Ибн-Фадлан, 1939. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.; Л.

- Кондаков Н.П., 1891. Указатель отделения средних веков и эпохи Возрождения. Эрмитаж. СПб.

- Корзухина Г.Ф., 1954. Русские клады IX-XIII вв. М.; Л.

- Лапковская Э.А., 1971. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже (изделия из металла). М.

- Рыбаков Б.А., 1987. Язычество Древней Руси. М.

- Савваитов П.И., 1865. Описание старинных царских утварей//Записки императорского археологического общества. СПб. Т. XI.

- Седова М.В., 1967. Амулет из древнего Новгорода//СА. № 4.

- Собрание государственных грамот и договоров. 1813. М. Т. I.

- Сычева Н., 1984. Ювелирные украшения народов Средней Азии и Казахстана XIX-XX веков из собрания Государственного музея искусств народов Востока. М.

- Срезневский И.И., 1893. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб. Т. I.

- Украшения Востока из коллекции Патти Кадби Берч. 1999. США. Paris.

- Фасмер М., 1967. Этимологический словарь русского языка. М.

- Dostal B., 1966. Slovanska pohrebiste ze stredni doby hradistni na Morave. Praha.

- Duczko W., 1985. The Filigree and Granulation Work of the Viking Period. Birka. V. Untersuchungen und studien. Stockholm.

- Jenkins M., 1988. Mamluk jewelry: influences and echoes//Muqarnas. № 5. Leiden.