Древнерусские сельские поселения Верхневолжья (округа Дубны): материальная культура и хронология

Автор: Лагуткин А.В., Лагуткина Е.В., Степанова Ю.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы археологических исследований сельских поселений, расположенных в Верхневолжье в бассейне между устьями рек Дубна и Медведица на левом берегу Волги: поселений Крева-1, Кимры-1, селищ Абрамово-1, 2 и 3. На памятниках выявлены остатки жилищ, производственных комплексов (железоделательного и бронзолитейного), кузнечных и гончарных мастерских. Находки шумящих украшений свидетельствуют о присутствии на этом участке Верхневолжья выходцев из земли мери или муромы. Рассматриваемые памятники являются промежуточными пунктами присутствия элементов скандинавской культуры между Новгородской землей, Верхним Поднепровьем и Ярославским Поволжьем. Наиболее ранние комплексы и находки относятся к X-XI вв. В это время рассматриваемый участок Волги активно осваивался и стал местом концентрации населения на волжском пути, проходившем по окраинным землям Новгорода и Ростово-Суздальской земли. Расцвет изученных поселений Верхневолжья приходится, вероятно, на XI - первую половину XII в. Поселения Крева-1 и Абрамово-3 типологически близки большим поселениям Суздальского Ополья. На них присутствуют престижные женские украшения, предметы христианского культа ранних типов и вещи скандинавского облика. В XII в. статус таможни (мыта) приобрело поселение Дубна на правом берегу Волги, что является свидетельством упрочения княжеского контроля над данным участком Волги и его населением. Поселения левобережья Волги в это время продолжали существовать.

Сельские поселения, древняя русь, верхневолжье, ювелирные изделия, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143180597

IDR: 143180597 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.278-297

Текст научной статьи Древнерусские сельские поселения Верхневолжья (округа Дубны): материальная культура и хронология

Сельские поселения являются на настоящий момент наименее исследованными памятниками домонгольского периода в Верхневолжье. В XIX в. они практически не изучались. В поле зрения археологов в это время попадали преимущественно отдельные находки подъемного материала из обрушающегося http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.278-297

культурного слоя по берегам Волги. Первый шаг в систематическом изучении древнерусских селищ был сделан в 1930-х гг. при исследовании памятников, входивших в зону затопления строившихся водохранилищ. Под руководством О. Н. Бадера и Н. П. Милонова проводились разведки и раскопки древнерусских памятников в зоне строительства Иваньковского, Угличского, Рыбинского водохранилищ ( Бадер , 1935; Бадер и др. , 1935; Милонов , 1950. С. 152–172). Исследование сельских поселений на Верхней Волге было продолжено в 1960–1970-х гг., в первую очередь, сотрудниками ГИМ М. В. Фехнер и А. В. Успенской в рамках изучения древнерусской деревни ( Фехнер , 1968; Успенская , 1971). Следующий активный этап пришелся на 1980-е гг. В это время интенсивные работы проводились Верхневолжской археологической экспедицией ИА АН СССР, Калининским областным музеем, Калининским государственным университетом как в западных районах Калининской области, так и в восточной части Верхневолжья, в Кимрском и Кашинском районах (см.: АКР. Тверская область, 2003. С. 18–20). Раскопки в 1990–2010-х гг. проводились преимущественно в рамках хоздоговорных работ и носили спасательный характер1. Находки хранятся в Тверском государственном объединенном музее (ТГОМ), Государственном Историческом музее, Кимрском краеведческом музее (ККМ, филиал ТГОМ), Дубненском музее.

Итогом многолетних исследований стало накопление археологических материалов древнерусских селищ Верхневолжья – архивных и музейных, большинство из которых до настоящего времени не публиковалось. Хронология поселений практически не разрабатывалась. Следует признать и относительно слабую степень выявленности древнерусских селищ. В связи с этим до сих пор характер поселенческой структуры в Верхневолжье в древнерусский период остается неясным. При высокой изученности погребальных памятников исследование сельских поселений Верхневолжья является актуальной задачей.

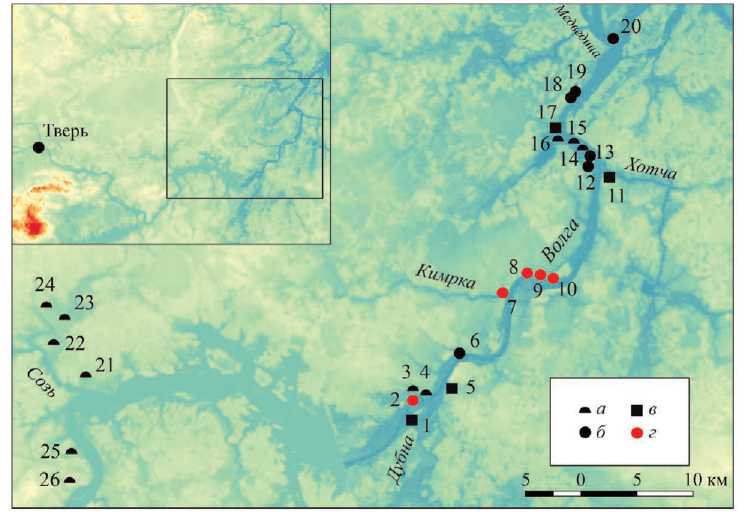

В настоящей статье рассматриваются сельские поселения восточной части Верхневолжья, расположенные на участке от устья р. Дубны до впадения в Волгу р. Медведицы, на левом берегу р. Волги (рис. 1). Здесь находится компактная группа древнерусских памятников, включающая поселения Крева-1 (Пекуново), Кимры 1, Абрамово-1, 2, 3, Богунино-2 и курганные группы Пекуново-1 и 2. На правом берегу Волги находится древнерусское поселение Ратмино (Дубна), которое датируется X–XIII вв. ( Успенская , 1966а). По мнению В. А. Кучкина, в XII в. это поселение представляло собой таможенный пункт, основанный Юрием Долгоруким ( Кучкин , 2015. С. 319). В начале XIII в. здесь появляется крепость Дубна, просуществовавшая до монгольского нашествия.

Раскопки проводились на всех памятниках, за исключением селища Богу-нино-2, что выделяет этот микрорегион относительно высокой степенью исследованности. Кроме того, в курганных могильниках Пекуново-1 и 2, расположенных в микрорегионе, в общей сложности исследовано более 90 курганных

Рис. 1. Карта археологических памятников X–XIII вв. Верхневолжья на участке между притоками Волги рр. Созь и Медведица

1 – Ратмино (Дубна); 2 – Крева-1 (Пекуново); 3 – Пекуново-2; 4 – Пекуново-1; 5 – Прислон; 6 – Богунино-2; 7 – Кимры-1; 8 – Абрамово-3; 9 – Абрамово-1; 10 – Абрамово-2; 11 – Белый Городок; 12 – Ваулино-1; 13 – Ваулино-2; 14 – Ваулино; 15 – Плешково-1; 16 – Плешково-2; 17 – Селище; 18 – Селище-2; 19 – Селище-3; 20 – Медведицкое-1; 21 – Устье; 22 – Мысляти-но; 23 – Поповское; 24 – Никольское на Сози; 25 – Заборье; 26 – Глинники а – курганный могильник; б – селище; в – городище; г – памятники, рассмотренные в статье насыпей (Жукова, Степанова, 2010. С. 156–162). Компактное расположение и высокая степень изученности делают материалы раскопок этих памятников полноценным источником, отражающим культуру древнерусского населения конкретного микрорегиона Верхневолжья.

Поселения занимают горизонтальные площадки на краю первой надпойменной террасы. Высота площадок поселений составляет 3–12 м. Площадь поселений – от 0,14 до 4 га (табл. 1). Наиболее крупными являются поселения Крева-1 и Абрамово-3. В целом поселения образуют локальную группу, так как отделены от ближайших поселений и могильников древнерусского времени. К западу ближайшие памятники располагаются в устье Сози и Шоши на расстоянии около 35 км; к востоку – в 10 км. Восточнее изучаемого микрорегиона, в районе, прилегающем к устью р. Медведицы, находится хорошо исследованный курганный могильник Плешково-1, оставленный смешанным славяно-мерянским населением ( Комаров , 2002).

Таблица 1. Размеры, число находок и хронология поселений

|

№ |

Памятник |

Площадь памятника, га |

Исслед. площадь, кв. м |

Кол-во индивид. находок |

Этапы существования памятника |

|

1 |

Крева-1 |

4 |

1140 |

397 |

Конец X – первая половина XIII в. |

|

2 |

Кимры |

3–3,5 |

287 |

88 |

Конец X – первая половина XII в., вторая половина XII – XIII в., XVI–XVII вв. |

|

3 |

Абрамово-1 |

0,14 |

160 |

65 |

X – начало XI в., XI–XIII вв., XIV–XVII вв. |

|

4 |

Абрамово-2 |

0,75 |

108 |

35 |

X – начало XI в., середина XI – начало XIII в., XIII–XIV вв., XV–XVII вв. |

|

5 |

Абрамово-3 |

3,6 |

800 |

150 |

Вторая пол. X – XI в., XII – первая половина XIII в. |

Культурные слои поселений представлены преимущественно темно-серыми и коричневыми супесями. Мощность средневековых культурных напластований составляла от 0,25 до 1 м, включая ямы от сооружений.

Крупнейшим по площади является поселение Крева-1. Площадь памятника – более 40 тыс. кв. м с общей мощностью культурного слоя более 2 м. Раскопки в центральной части поселения (140 кв. м) проводились в 1965–1966 гг. под руководством А. В. Успенской ( Успенская , 1966б). Материалы раскопок публиковались ( Успенская , 1971. С. 254–256). В 2012 г. исследования в юго-западной части поселения (1000 кв. м) были проведены И. В. Голубевым ( Голубев , 2012). В центральной части поселения были открыты остатки двух наземных построек с остатками глинобитной печи и каменного очага, железоделательного производства в виде скопления многочисленных шлаков, железных криц и кусков болотной руды. В юго-восточной части поселения были зафиксированы заглубленные в материк части жилых построек. Большое количество находок было обнаружено в подъемном материале ( Петров и др. , 2012. С. 25–28). Поселение соотносится с курганными могильниками Пекуново-1 и 2, расположенными в непосредственной близости. Погребения в могильниках на основе инвентаря датируются преимущественно XI – первой половиной XII в. Более ранним является могильник Пекуново-1, хронология погребений которого не выходит за рамки XI в. На поселении четкой стратиграфии прослежено не было, за исключением построек. А.В. Успенская указала, что лепная и круговая керамика была собрана на поселении в соотношении 40 на 60 % ( Успенская , 1971. С. 255).

В центральной исторической части г. Кимры при впадении р. Кимрки в р. Волгу располагается поселение Кимры-1, датируемое XI–XVII вв. Общая площадь селища древнерусского времени, приуроченного к мысу и левому берегу р. Волги, предположительно составляет 3–3,5 га. Археологическими исследованиями 2017 г. Тверским государственным университетом (руководитель работ – Е. В. Лагуткина) на площади 287 кв. м были выявлены материалы древнерусского периода (Лагуткин, 2017). Они представлены единичными очажными и подпечными ямами, индивидуальными находками и коллекцией лепной и круговой керамики. Стратиграфически слои древнерусского времени не выделяются, средневековый культурный слой поселения в основном был переработан в ходе использования участка под строительство в XVIII – начале XX в. (Лагуткин и др., 2019).

Селища Абрамово-1, 2 и 3 расположены восточнее г. Кимры. Наиболее масштабные раскопки проводились на селище Абрамово-3: в 1935 г. Н. П. Милоновым ( Милонов , 1950. С. 152–159) и в 1967 г. М. В. Фехнер ( Фехнер , 1967). На селище, площадь которого в 1930-х гг. составляла около 3,6 га, в общей сложности было вскрыто более 800 кв. м. Были выявлены остатки железоделательного и бронзолитейного производств. В постройках, отождествленных с кузнечно-слесарными мастерскими, найдено большое количество шлаков, полуфабрикатов и обломков изделий. Две постройки, вероятно, являлись гончарными мастерскими.

На селище Абрамово-2 (площадь около 0,75 га) исследовано раскопками 108 кв. м ( Дашкова , 1994; Дашкова и др. , 1995). На памятнике выявлена стратиграфия. Нижние слои (4-й и 5-й) датированы соответственно второй половиной XI – началом XIII в. и X – началом XI в. На селище Абрамово-1 (площадь около 0,14 га) исследовано 160 кв. м ( Нестерова , 1994; 1995; Дашкова ( Сафарова и др. , 1996). Как и в Абрамово-2, здесь выделены слои X – начала XI в. и XI–XIII вв. На всех селищах у д. Абрамово найдена лепная и круговая керамика.

Наиболее ранние материалы, верхняя хронологическая граница которых не выходит за рамки рубежа XI–XII вв., выявлены на поселении Крева-1 и селищах у д. Абрамово. Они представлены находками лепной керамики, в том числе фрагментами заглаженной и подлощенной керамики мерянского облика. На поселении Крева-1 найдено около 30 дирхемов первой половины – середины Х в., которые являются, вероятно, остатками распаханного клада, зарытого в 970–990-е гг. ( Белецкий и др ., 1988. С. 51). Эти материалы свидетельствуют о том, что рассматриваемые поселения существовали уже во второй половине X в.

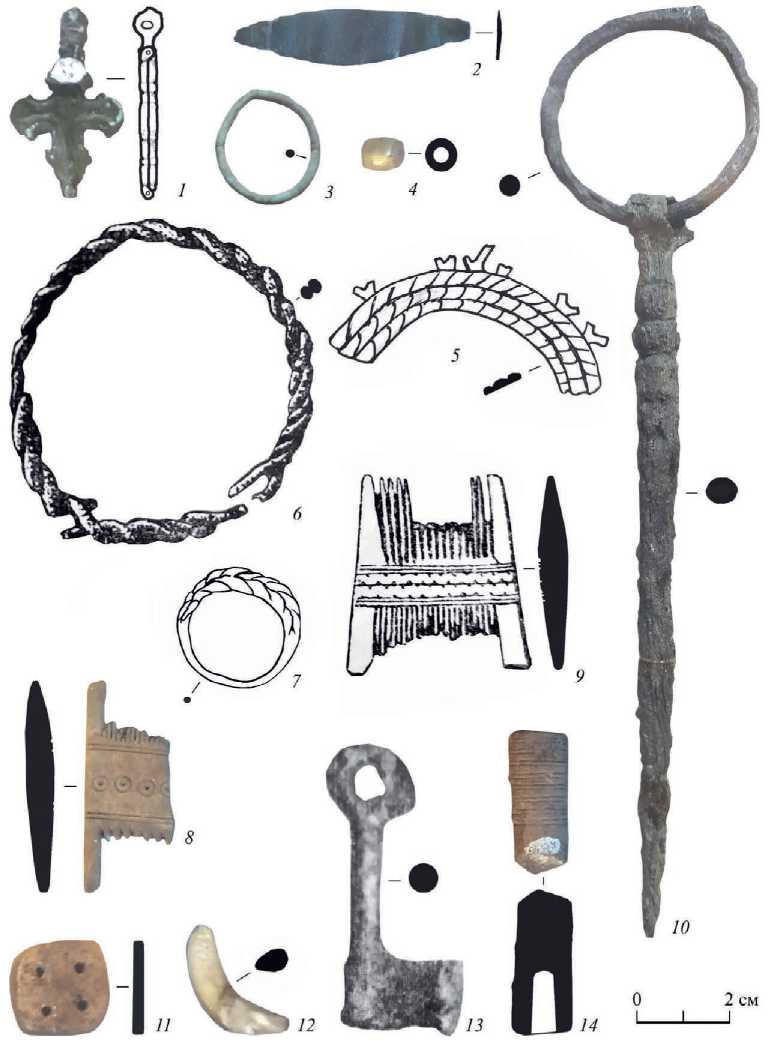

К ранним находкам относятся предметы, связанные с финно-угорской культурой. Фрагмент круглой ажурной подвески (рис. 4: 5 ) найден на селище Абра-мово-3. Таким украшения имеют аналогии в древностях муромы X-XI вв. ( Зеленцова, Милованов , 2021. С. 20. Рис. 5: 6 ; Бейлекчи В., Бейлекчи Вал. , 2021. С. 230. Рис. 2: 6 ). Известны также находки шумящих украшений «мерянского» типа в подъемном материале с поселения Крева-1. Это обломок треугольной решетчатой подвески с привесками из восьмеркообразных звеньев, на конце одной из которых сохранилась привеска-бубенчик (рис. 2: 11 ). Верхняя хронологическая граница крупных треугольных подвесок по материалам как верхневолжских погребальных памятников, так и Суздальского Ополья, не выходит за рамки рубежа XI–XII вв. ( Комаров , 2002. С. 145; Зайцева , 2019. С. 197). Имеется также подвеска подтреугольная, состоящая из трех спиралей, с двумя привесками-колокольчиками (рис. 2: 18 ). Треугольные подвески рассматриваются

Рис. 2. Предметы из раскопок и подъемный материал поселения Крева-1 (Пекуново)

1, 2 – бусы золотостеклянные ( Успенская , 1966б; ККМ); 3 – крест «скандинавского типа»; 4 – подвеска геральдическая ( Петров и др. , 2012. Рис. 26); 5 – крючок обувной ( Исланова и др. , 2007. Рис. 2: 4 ); 6 – энколпион ( Петров и др. , 2012. Рис. 30); 7 – перстень (ККМ, № 13); 8 – подвеска-конек (Там же. Рис. 31); 9 – накладка поясная ( Исланова и др. , 2007. Рис. 3: 5 ); 10 – фрагмент ладьевидного браслета (Там же. Рис. 3: 6 ); 11 – подвеска шумящая (https:// nasledie.dubna.ru/pictures/1435_111.jpg); 12 – гирька (Там же. Рис. 3: 3 ); 13 – коромысло весов (Там же. Рис. 3: 3 ); 14 – гребень (ККМ, № ); 15 – пряжка (ККМ, № 17); 16 – пряслице ( Успенская , 1966б; ККМ); 17 – наконечник ременной ( Исланова и др. , 2007. Рис. 3: 7 ); 18 – подвеска шумящая ( Петров и др. , 2012. Рис. 26); 19 – ушко котла ( Успенская , 1971. Рис. 1; ККМ); 20 – кресало ( Успенская , 1971. Рис. 1); 21, 22 – ключи ( Успенская , 1966б; ККМ)

1–2 – стекло, золотая фольга; 3–6, 8–13, 15, 17, 18 – цветной металл; 7, 19–22 – железо; 14 – кость; 16 – шифер исследователями как характерный «мерянский» тип украшений. Обломанная трапециевидная лапчатая привеска (Абрамово-1), вероятно, является привеской к шумящему украшению (рис. 5: 3). Шумящие украшения входили и в состав погребального инвентаря могильника Пекуново-1. Район концентрации находок шумящих украшений мерянского типа в Верхневолжье простирается от устья Дубны до устья Кашинки и включает нижнее течение р. Медведицы (Степанова, 2011. С. 80). Таким образом, Крева и Абрамово являлись самыми западными точками в зоне расселения в Верхневолжье выходцев из земли мери.

Единичные находки связаны со скандинавской культурой. На поселении Крева-1 найден бронзовый с позолотой крючок для скрепления обмоток ног (рис. 2: 5 ). Похожие находки на памятниках Скандинавии, Рюриковом городище, в Гнездово датируются Х в. ( Исланова и др. , 2005. С. 72). Имеются также сведения о находках на поселении Крева-1 овальной фибулы. Здесь же в подъемном материале обнаружены предметы поясной гарнитуры: ременные бляшки (рис. 2: 9, 17 ), а также коромысла весов и гирька (рис. 2: 12, 13 ). Со скандинавской культурой может быть связана и находка массивной железной булавки с кольцом на поселении Абрамово-3 (рис. 4: 10 ). Кольцевидные булавки были характерны для костюма скандинавского населения ( Носов, Хвощинская , 2006. С. 130–140).

К относительно ранним находкам, хронология которых не выходит за рамки XI в., могут быть отнесены бусы-лимонки (Крева-1, Абрамово-2) ( Лесман , 1984. С. 140) (рис. 5: 8, 9 ), фрагмент железной крученой гривны (Абрамово-1), железный перстень (Крева-1) (рис. 2: 7 ), обломок ладьевидного браслета (Крева-1) (рис. 2: 10 ), бронзовые поясные пряжки с прямоугольной рамкой (Крева-1) (рис. 2: 15 ) ( Седова , 1981. С. 144. Рис. 56: 3 ). Находки железных наручных украшений концентрируются в погребальных комплексах восточной части Верхневолжья и могут считаться специфической чертой местного костюма ( Степанова , 2009. С. 55). В подъемном материале поселения Крева-1 найден крестик скандинавского типа с фигурными ветвями, расширяющимися к концам, украшенными тремя полусферическими выступами (рис. 2: 3 ), который относится к типу, распространенному на севернорусских памятниках и Суздальском Ополье, и датируется XI – началом XII в. ( Макаров, Зайцева , 2020. С. 352).

К материалам, датирующимся более широко (XI–XII вв.), относится ряд украшений костюма и застежек: перстнеобразные височные кольца (Кимры-1, Крева-1, Абрамово-3) (рис. 3: 2 ; 4: 3 ), золотостеклянные (Кимры-1, Крева-1) (рис. 2: 1, 2 ; 4: 4 ) и биконические желтые и синие (Кимры-1, Крева-1) (рис. 3: 1 ) бусы, бронзовая пуговица (Абрамово-2) (рис. 5: 7 ), подковообразные фибулы (Крева-1, Абрамово-1 и 2) (рис. 5: 1, 11, 12 ), привеска-конек смоленского типа (Крева-1) (рис. 2: 8 ), крестопрорезные бубенчики (Абрамово-1) (рис. 5: 4 ), железная пряжка (Абрамово-3).

Аналогии ромбовидной прорезной привеске (рис. 5: 2 ), найденной на селище Абрамово-1, происходят из комплексов конца XII – первой половины XIII в. Затьмацкого посада Твери ( Лагуткин и др. , 2021. С. 260; Персов, Солдатенкова , 2011. С. 146. Рис. 8: 6 ). Подобные украшения найдены на селищах Мининского археологического комплекса XI–XIII вв. ( Зайцева , 2008. С. 142. Рис. 128).

Рис. 3. Предметы из раскопок поселения Кимры-1

1 – бусина; 2 – кольцо височное; 3 – перстень рубчатый; 4 – браслета загнутоконечного фрагмент; 5 – подвеска; 6 – цепочка; 7 – кресало; 8 – деталь замка; 9 – наконечник дротика (?); 10 – дно кругового сосуда с клеймом; 11, 12 – пряслица шиферные ( Лагуткин , 2017)

1 – стекло; 2–5 – цветной металл; 6–9 – железо; 10 – керамика; 11, 12 – шифер

Трапециевидная геральдическая подвеска из подъемного материала поселения Крева-1 (рис. 2: 4 ) относится к типу подвесок-реплик (тип II, по С. В. Белецкому), являвшихся престижным украшением женского костюма в XII–XIII вв. ( Белецкий , 2014. С. 24, 25).

Наручные украшения представлены металлическими перстнями и браслетами. Пластинчатые гладкие широкосрединные перстни (Абрамово-3) (рис. 4: 2 ) датируются XI–XII вв. Ложновитые (рубчатые) (Крева-1, Абрамово-3, Кимры-1) (рис. 3: 3 ) и дротовые гладкие перстни (Абрамово-2 и 3) (рис. 5: 10 ) имеют широкие аналогии в материалах древнерусских памятников XI–XIV вв. ( Седова , 1981. С. 122–123). В археологических материалах Верхневолжья они встречаются как в городских материалах, так и в курганных некрополях (Выркино, Загорье, Избрижье, Козлово и др.) ( Жукова, Степанова , 2010. С. 248, 254, 258, 283, 319).

Браслеты представлены пластинчатыми типами с расширяющимися и с сужающимися концами (Абрамово-1) (рис. 5: 6 ); витыми из двух проволок с обломанными концами (Абрамово-1, Абрамово-3, Крева-1) (рис. 4: 6 ; 5: 5 ) XI–XII вв. ( Седова , 1981. С. 97, 103).

Предметы христианского благочестия представлены нательными крестиками, энколпионами и подвеской. Бронзовая литая подвеска с изображением архангела Михаила (Кимры-1) (рис. 3: 5 ) имеет иконографическое сходство с амулетами-змеевиками, найденными в Новгороде в слоях конца XII и середины XIII в. (Там же. C. 67–68. Рис. 23: 7–11 ). Данный экземпляр изобразительно близок к некоторым змеевикам, опубликованным в сводной работе Т. В. Николаевой и А. В. Чернецова ( Николаева, Чернецов , 1991. Табл. I: 3; табл. II: 2). Близкими также являются аналогии медных нательных икон с изображением архангела Михаила в полный рост, приводимых в каталоге В. В. Нечитайло, посвященном нагрудным христианским изделиям периода X – первой половины XIII в. ( Нечитайло , 2000. С. 89, 90, № 617, 620). Следует отметить отверстие на предмете, являющееся, по-видимому, свидетельством производственного брака – «недолива».

В подъемном материале поселения Крева-1 найдены крестики с шариками на концах (3 экз.) и круглоконечный с эмалевым заполнением (1 экз.), датирующиеся XI–XII вв. ( Николаева, Недошивина , 1997. Табл. 103: 23, 30; Седова , 1981. С. 52. Рис. 12: 4 ; 16: 17 ). Энколпион с расширяющимися концами и гравированным изображением Христа (Крева-1) (рис. 2: 6 ) относится к XII в. ( Седова , 1981.

Рис. 4 (с. 286). Предметы из раскопок селища Абрамово-3

1 – энколпион (раскопки Н. П. Милонова, ККМ № 13); 2 – перстень ( Фехнер , 1967. Рис. 14г; ККМ); 3 – кольцо височное (раскопки Н. П. Милонова, ККМ); 4 – бусина золотостеклянная; 5 – подвески ажурной фрагмент ( Фехнер , 1967. Рис. 14б); 6 – браслет витой ( Милонов , 1950. Рис. 5: 5 ); 7 – перстень ложновитой ( Фехнер , 1967. Рис. 14д); 8, 9 – гребни ( Милонов , 1950. Рис. 6: 5, 6 ; ККМ); 10 – булавка ( Фехнер, 1967. Рис. 14д; ККМ); 11 – приспособление для ткачества ( Милонов , 1950. Рис. 6: 4 ; ККМ); 12 – клык медведя (раскопки Н. П. Милонова, ККМ); 13 – ключ ( Милонов , 1950. Рис. 7: 2 ); 14 – заготовка рукояти ( Милонов , 1950. Рис. 6: 8 ; ККМ)

1–3, 5–7 – цветной металл; 4 – стекло, золотая фольга; 8, 9, 11, 14 – кость; 10, 13 – железо; 12 – зуб

Рис. 5. Предметы из раскопок селищ Абрамово-1 и 2 (ТГОМ)

1–9, 11 – Абрамово-1; 10, 12, 13 – Абрамово-2

1, 11, 12 – фибулы; 2, 3 – привески; 4 – бубенчик крестопрорезной; 5 – фрагмент браслета витого из двух проволок; 6 – браслет пластинчатый; 7 – пуговица; 8, 9 – бусы; 10 – фрагмент перстня; 13 – гребень

1–7, 10, 11 – цветной металл; 8, 9 – стекло; 12 – железо; 13 – кость

С. 57. Рис. 18: 1 ). Энколпион со скругленными концами с рельефным изображением (Абрамово-3) (рис. 4: 1 ) имеет аналогии в материалах рубежа конца XI – XII в. ( Седова , 1981. С. 57. Рис. 18: 6 ).

На памятниках широко представлен разнообразный хозяйственный инвентарь и предметы быта: ножи (на всех памятниках), кресала калачевидные (Кимры-1, Крева-1) (рис. 2: 20 ; 3: 7), бытовавшие с X до конца XII в. ( Колчин , 1982. С. 163), ушки от котлов (Крева-1) (рис. 2: 19 ), медная чашечка (Абрамово-3) (рис. 4: 15 ), многочисленные фрагменты замков и ключи (Кимры-1, Абрамово-3, Крева-1) (рис. 2: 21, 22 ; 3: 8 ; 4: 13 ), цепочки различного плетения (Кимры-1, Абрамово-1, Крева-1) (рис. 3: 6 ), гребни костяные и роговые (Абрамово-3, Кре-ва-1) (рис. 2: 14 ; 4: 8, 9 ; 5: 13 ), рыболовные крючки (Кимры-1, Крева-1), иглы, пряслица из розового шифера (в одной из построек Абрамово-3 было обнаружено 42 экземпляра) (рис. 2: 16 ; 3: 11, 12 ) и глины (Кимры-1, Крева-1, Абрамово-3), костяные рукояти и их заготовки (Абрамово-3) (рис. 4: 14 ). Костяная пластинка с четырьмя отверстиями (Абрамово-3) (рис. 4: 11 ), вероятно, является приспособлением для ткачества. Аналогичные предметы известны в Новгороде ( Савенкова , 2012. Рис. 1: 9–11 ). Обнаружены подвески из клыков медведя (рис. 4: 12 ) и лисицы ( Милонов , 1950. С. 157).

На поселении Кимры-1 был найден наконечник метательного оружия железный черенковый (стрела, дротик/сулица?) (рис. 3: 9 ). Близкие, но не прямые аналогии имеются в древнерусских археологических материалах IX–XIV вв. ( Медведев , 1966). В подъемном материале поселения Крева-1 обнаружена гарда меча.

Круговая керамика XI–XIII вв. собрана на всех поселениях. Она представлена сосудами из красножгущейся глины с примесью дресвы, с многорядным линейным и волнистым орнаментом. Формы сосудов находят прямые аналогии с посудой Новгорода, Торжка и Ростова конца X – XIII в. ( Смирнова , 1956; Малыгин , 1991; Леонтьев, Самойлович , 1991), а также курганных некрополей Верхневолжья и Подмосковья ( Арсланова, Ковалец , 1991; Комаров , 2002; Рав-дина , 1991). На поселении Кимры-1 найдено дно кругового сосуда с клеймом в виде ключа (рис. 3: 10 ), Абрамово-2 – с клеймом в виде прямоугольника с косым крестом. Аналогичные клейма встречаются на круговых сосудах из курганов могильника Избрижье (Калининский район Тверской области), бытование которых исследователи относят к первой половине XI в. ( Арсланова, Ковалец , 1991. С. 94, 100). Исследования селищ у д. Абрамово выявили распространение круговой керамики XI–XIII вв. на значительно более обширных площадях, чем лепной, что свидетельствует о расширении площади поселений в это время.

Таким образом, материалы исследованных памятников свидетельствуют об освоении микрорегиона, вероятно, уже во второй половине – конце Х в. Культура местного населения конца X – XI в. имела многокомпонентный характер. Комплекс костюма XI в. включал перстнеобразные височные кольца, характерные в целом для восточной части Верхневолжья и Мстинско-Молож-ского региона, относившегося в это время к Новгородской земле. Выделяется также совокупность находок, связанных со скандинавской средой. Очевидно, что на местную культуру оказывало влияние и соседнее население бассейна р. Медведицы и Волги, в составе которого были выходцы из земли мери на границе с муромой (Комаров, 2002. С. 166–167).

Отмечая наличие вещей скандинавского типа на поселении Крева-1, исследователи предположили, что данный населенный пункт с середины Х в. имел не только торговый, но и административный характер, и мог появиться в результате окняжения рассматриваемой территории. Таким образом, данный микрорегион уже в начале становления древнерусской государственности включался в контекст политической истории: среди представителей властной верхушки в этот период здесь могли присутствовать и выходцы из Скандинавии ( Исланова и др. , 2005. С. 76). В. А. Кучкин, в свою очередь, полагает, что территория восточной части Верхневолжья становится «княжеской» значительно позже, в результате политики Юрия Долгорукого по противоборству с Новгородом в 40-е гг. XII в. ( Кучкин , 2015. С. 317, 319). Иная точка зрения на статус рассматриваемой территории была высказана П. Д. Малыгиным и С. В. Богдановым. Они предположили, что до 1149 г. Волга выше Медведицы была еще общей древнерусской водной и ледовой дорогой, а местное население не входило в данническую зависимость ни от Новгорода, ни от Суздаля. Население этой территории – свободные общинники – потомки первых славян, еще не подверглись огосударствлению со стороны Новгорода и окняжению со стороны Суздаля ( Малыгин, Богданов , 2019. С. 101–102).

Археологические материалы показывают, что на раннем этапе, во второй половине Х – XI в., рассматриваемый участок Волги активно осваивался и стал местом концентрации населения на волжском пути, проходившем по окраинным землям Новгорода и Ростово-Суздальской земли. Важно, что рассматриваемые поселения являются промежуточными пунктами присутствия элементов скандинавской культуры между Новгородской землей, Верхним Поднепровьем и памятниками Ярославского Поволжья, однако ярко выраженных следов долговременного присутствия скандинавского населения здесь нет.

Поселения Крева-1 и Абрамово-3 типологически близки синхронным памятникам Суздальского Ополья, где выявлен феномен «больших поселений», площадь которых составляла от 4 до 15 га. Предположительно, к таким памятникам может относиться и поселение Кимры-1, однако его планиграфия пока изучена недостаточно. В Суздальском Ополье «большие поселения» образуют плотную сеть с расстоянием между ближайшими крупными поселенческими комплексами X–XI вв. от 6–7 до 13–14 км. Имеются и селища более низкого статуса на периферии в 3–5 км (Макаров, Федорина, 2015; Макаров и др., 2020). Древнерусская поселенческая структура Верхневолжья изучена явно недостаточно. Небольшие поселения Абрамово-1 и 2 являлись ближайшей периферией более крупных Крева-1 и Абрамово-3. Однако расстояние от изученного скопления поселений в районе Дубны до ближайших поселенческих комплексов – от 10 до 35 км, соответственно, рассматриваемый участок бассейна Волги представляется менее освоенным. Сходство изученных памятников Верхневолжья с поселениями Суздальского Ополья обнаруживается в составе вещевых коллекций, где присутствуют престижные женские украшения, предметы христианского культа ранних типов и вещи скандинавского облика. Открытые на крупных памятниках Крева-1 и Абрамово-3 остатки производственных комплексов свидетельствуют о ремесленном характере поселений, а находки торгового инвентаря и импортных предметов – об их включенности в систему товарно-денежных отношений. Как и в Суздальском Ополье, вещевые коллекции отражают сочетание поволжско-финских и славянских компонентов в культуре местного населения. Расцвет изученных поселений Верхневолжья приходится, вероятно, на XI – первую половину XII в.

В XII в., по мере встречного продвижения границ и усиления княжеского контроля, административное значение приобретает правобережье Волги. Материалы исследования поселения Ратмино в устье р. Дубны свидетельствуют о том, что поселение здесь возникло еще в конце Х – начале XI в. ( Успенская , 1966а. С. 105–111). Однако статус таможни (мыта) поселение приобрело, вероятно, лишь в XII в., что является свидетельством упрочения княжеского контроля над данным участком Волги и его населением ( Кучкин , 2015. С. 319). Поселения левобережья Волги в это время продолжали существовать. Небольшое число находок XIII в. на крупных поселениях Крева-1 и Абрамово-3 свидетельствует об их упадке в это время. По-видимому, в период позднего Средневековья продолжает функционировать поселение Кимры-1, которое становится в раннее Новое время волостным центром.

Список литературы Древнерусские сельские поселения Верхневолжья (округа Дубны): материальная культура и хронология

- Арсланова Ф. Х., Ковалец Ю. А., 1991. Посуда кривичей Избрижья // Керамика раннего железного века и средневековья Верхневолжья и соседних территорий. Тверь: Твер. гос. ун-т. С. 74–102.

- Археологическая карта России. Тверская область / Под ред. А. В. Кашкина. М.: ИА РАН, 2003. 528 с.

- Бадер О. Н., 1935. Отчет о работах на строительстве канала Москва – Волга за 1932–1933 гг. // ИГАИМК. Вып. 109. Археологические работы Академии на новостройках в 1932–1933 гг. Л.: Гос. соц.-экон. изд-во. С. 28–38.

- Бадер О. Н., Талицкий М. В., Збруева А. В., Пассек Т. С., Елизарова Н. А., Бадер М. А., 1935. Археологические памятники // ИГАИМК. Вып. 109. Археологические работы Академии на новостройках в 1932–1933 гг. Л.: Гос. соц.-экон. изд-во. С. 39–65.

- Бейлекчи В., Бейлекчи Вал., 2021. Новые сведения о муромском могильнике у села Борисоглеб // Финно-угорские древности второй половины I – начала II тысячелетия н. э.: материалы науч. семинара «Подболотьевский могильник: 100 лет исследований». М.: ИА РАН. С. 228–240.

- Белецкий С. В., 2014. Геральдические подвески Древней Руси (новые находки) // Ладога и Ладожская земля в эпоху средневековья. Вып. 4. Материалы Международной конференции «Старая Ладога и Северная Русь в эпоху викингов и в период славянского расселения» (Старая Ладога, 12–13 июля 2013 г.). СПб. С. 374–381.

- Белецкий С. В., Крымов Е. Ю., Фролов А. С., 1988. Работы в окрестностях Дубны // АО 1986 г. М.: Наука. С. 50–52.

- Голубев И. В., 2012. Отчет о спасательных археологических раскопках поселения Крева-1 (Пекуново) в Кимрском районе Тверской области в 2012 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 34357–34362.

- Дашкова (Сафарова) И. А., Дворников А. С., Кобозева Е. В., Нестерова М. Е., Новиков А. В., Попова С. В., 1996. Работы в Твери и Тверской области // АО 1995 г. М.: Фонд археологии. С. 129–131.

- Дашкова И. А., 1994. Отчет об охранных исследованиях экспедиции ТНИИРЦ в Кимрском р-не Тверской обл. в 1994 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 18608–18609.

- Дашкова И. А., Дворников А. С., Нестерова М. Е., Новиков А. В., 1995. Охранные археологические работы в Твери и Тверской области // АО 1994 г. М.: Фонд археологии. С. 94–96.

- Жукова Е. Н., Степанова Ю. В., 2010. Древнерусские погребальные памятники Верхневолжья. История изучения. Каталог исследованных памятников. Тверь: Научная книга. 362 с.

- Зайцева И. Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра // Археология севернорусской деревни. Т. 2 / Ред. С. Д. Захаров. М.: ИА РАН. С. 57–141.

- Зайцева И. Е., 2019. Треугольные шумящие подвески на сельских памятниках Суздальского Ополья // Звучат лишь письмена: к юбилею А. А. Медынцевой / Сост.: И. Н. Кузина, А. А. Гомзин; отв. ред. В. Ю. Коваль. М.: ИА РАН. С. 186–199.

- Зеленцова О. В., Милованов С. И., 2021. К планировке Подболотьевского могильника // Финно-

- угорские древности второй половины I – начала II тысячелетия н. э.: материалы науч. семинара «Подболотьевский могильник: 100 лет исследований». М.: ИА РАН. С. 12–28.

- Исланова И. В., Крымов Е. А., Романов В. В., 2005. Варяги на Верхней Волге (новые находки) // Русь в IX–XIV вв.: взаимодействие Севера и Юга / Сост.: В. Ю. Коваль, И. Н. Кузина; отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.: Наука. С. 72–77.

- Колчин Б. А., 1982. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода / Ред.: Б. А. Колчин, В. Л. Янин. М.: Наука. С. 156–177.

- Комаров К. И., 2002. Раскопки курганного могильника у д. Плешково Тверской области // Археологические статьи и материалы: сборник участников Великой Отечественной войны. Тула: Гриф и К. С. 141–189.

- Кучкин В. А., 2015. Город Дубна на реке Дубне // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Н. А. Макарова / Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера. С. 308–319.

- Лагуткин А. В., 2017. Отчет об археологических раскопках в г. Кимры Тверской области по набережной Фадеева, д. 3 в 2017 году // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 60697.

- Лагуткин А. В., Лагуткина Е. В., Свирин К. М., 2019. Работы Тверского госуниверситета в г. Твери и Тверской области // АО 2017 г. М.: ИА РАН. С. 54–57.

- Лагуткин А. В., Лагуткина Е. В., Степанова Ю. В., 2021. Новые материалы рубежа XII–XIII – XVII в. из раскопок Затьмацкого посада Твери 2020 г. // КСИА. Вып. 264. С. 255–269.

- Леонтьев А. Е., Самойлович Н. Г., 1991. Керамика Ростова X–XIII вв. // Керамика раннего железного века и средневековья Верхневолжья и соседних территорий: сб. науч. тр. / Отв. ред. В. В. Седов. Тверь: Твер. гос. ун-т. С. 56–66.

- Лесман Ю. М., 1984. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (проблемы синхронизации) // Археологические исследования Новгородской земли / Ред. Г. С. Лебедев. Л.: Изд-во Ленинград. гос. ун-та. С. 118–153.

- Макаров Н. А., Зайцева И. Е., 2020. Кресты «скандинавского типа» на памятниках Суздальского Ополья: новые находки // АВ. Вып. 28. С. 347–365.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., 2015. Феномен «больших поселений» Северо-Восточной Руси X–XI вв. // КСИА. Вып. 238. С. 115–131.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В., 2020. Археологическое изучение сел ближайшей округи Суздаля // АВСЗ. Вып. 10 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 7–41.

- Малыгин П. Д., 1991. Типология и хронология новоторжской керамики XI–XIV вв. // Материалы по археологии Новгородской земли. 1990. М.: Наука. С. 198–216.

- Малыгин П. Д., Богданов С. В., 2019. Этапы окняжения Верхневолжья в XII – начале XIII в. // АВСЗ. Вып. 9 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 97–106.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел). VIII–XIV вв. М.: Наука. 184 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Милонов Н. П., 1950. Древнерусские курганы и селища в бассейне Верхней Волги // Материалы по археологии Верхнего Поволжья / Ред. П. Н. Третьяков. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 152–172. (МИА; № 13.)

- Нестерова М. Е., 1994. Отчет об охранных исследованиях на территории Затверецкого посада г. Твери и селища у д. Абрамово Кимрского р-на Тверской обл. в 1994 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 18236–18237.

- Нестерова М. Е., 1995. Отчет об охранных исследованиях на территории селища у д. Абрамово Кимрского р-на Тверской обл. в 1995 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 19307–19308.

- Нечитайло В. В., 2000. Каталог христианських нагрудних виробiв мистецтва перiоду Киiвськоi Русi (X – перша половина XIII ст.). Кiïв. 94 с.

- Николаева Т. В., Недошивина Н. Г., 1997. Предметы христианского культа // Древняя Русь. Быт и культура / Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 166–178.

- Николаева Т. В., Чернецов А. В., 1991. Древнерусские амулеты-змеевики. М.: Наука. 119 с.

- Носов Е. Н., Хвощинская Н. В., 2006. Некоторые аспекты изучения кольцевидных булавок на территории Древней Руси // Славяне и финно-угры (контактные зоны и взаимодействие культур): доклады Российско-Финляндского симпозиума по вопросам археологии и истории (Пушкинские Горы, 7–10 октября 2004 г.). СПб.: Нестор-История. С. 130–140.

- Персов Н. Е., Солдатенкова В. В., 2011. Новые данные о домонгольской Твери (по материалам раскопок Тверского Затьмачья) // АП. Вып. 7 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 138–154.

- Петров Ф. Н., Пантелеева Л. В., Даченков И. Б., 2012. Древние города Подмосковья: эпоха домонгольской Руси. Тверь: Тверская обл. тип. 116 с.

- Равдина Т. В., 1991. Керамика из датированных погребений в курганах Подмосковья // Московская керамика: новые данные по хронологии / Отв. ред.: С. З. Чернов, М. Д. Полубояринова. М.: ИА АН СССР. С. 7–13. (Материалы и исследования по археологии Москвы; т. 5.)

- Савенкова М. М., 2012. Реконструкция текстиля средневекового Новгорода, выработанного на дощечках // Актуальные проблемы современной науки. № 6 (68). С. 16–25.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). М.: Наука. 195 с.

- Смирнова Г. П., 1956. Опыт классификации керамики древнего Новгорода (по материалам раскопок 1951–1954 гг.) // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. 1 / Ред.: А. В. Арциховский, Б. А. Колчин. М.: Изд-во АН СССР. С. 228–248. (МИА; № 55.)

- Степанова Ю. В., 2009. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь: Твер. гос. ун-т. 364 с.

- Степанова Ю. В., 2011. Шумящие украшения мерянского типа на территории Верхневолжья // Женская традиционная культура и костюм в эпоху средневековья и новое время / Сост., ред. Ю. В. Степанова. М.; СПб.: Альянс-Архео. С. 79–89.

- Успенская А. В., 1966а. Древнерусское поселение близ г. Дубна // Археологический сборник / Ред. А. П. Смирнов. М.: ГИМ. С. 105–111. (Труды ГИМ; вып. 40.)

- Успенская А. В., 1966б. Отчет о раскопках Селигерской археологической экспедиции 1966 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 3303.

- Успенская А. В., 1971. Пекуновское селище и курганы // СА. № 1. С. 254–257.

- Фехнер М. В., 1967. Отчет об археологических работах в Калининской обл. 1967 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 3566.

- Фехнер М. В., 1968. Раскопки в Калининской обл. // АО 1967 г. М.: Наука. С. 47–48.