Древо-земляные укрепления в Италии XVI в. -становление традиции

Автор: Медведь А. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Города и фортификации

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории развития древо-земляной фортификации в Европе второй половины XVI в. Рассматриваются два трактата, посвященные созданию древо-земляных укреплений, - Дж. Лантьери «Duo libri del modo di fare le fortificazioni di terra» (1550-е гг.) и Г. Галилея «Breve Instruzione all’architettura militare» (1590-е гг.). Анализируются особенности создания укреплений, изложенные в этих трактатах, сравниваются технологические приемы, описанные авторами. Проводится сравнение с более ранними итальянскими произведениями на аналогичную тематику. Делается вывод о том, что во второй половине XVI в. в Италии сформировалась и получила свое дальнейшее развитие технологическая традиция создания земляных фортификаций.

История фортификации, джакомо лантьери, галилео галилей, эпоха ренессанса, земляные укрепления в италии, теория фортификации

Короткий адрес: https://sciup.org/143178955

IDR: 143178955 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.396-409

Текст научной статьи Древо-земляные укрепления в Италии XVI в. -становление традиции

Целью данной работы является введение в научный оборот новых для отечественной историографии источников, связанных с историей развития древо-земляных фортификаций.

Древо-земляные укрепления бытовали на территории современной Италии еще с эпохи античности, возможно, вобрав в себя опыт еще более ранних исторических периодов. Так, известно, по крайней мере, три случая, когда итальянские средневековые замки основывались на местах существования поселений бронзового века. Например, в Castione Marchesi были выявлены укрепления, состоявшие из деревянных срубов, рубленных «в обло». Бревна таких срубов были квадратными в сечении, а сами срубы были забиты землей, представлявшей http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.267.396-409

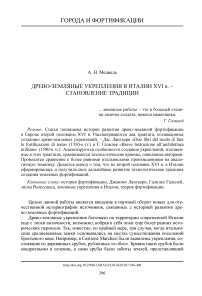

собой культурный слой поселения бронзового века ( Bottazzi , 1998. P. 86) (рис. 1: а ). Датировка данного укрепления (бронзовый век) проводилась авторами раскопок именно по заполнению срубов, хотя очевидно, что сами срубы имели средневековое происхождение.

Надо отметить, что в эпоху античности в итальянских землях сооружались укрепления с использованием дерева и земли, однако они не были предметом теоретического осмысления. Например, в трактате Витрувия «Десять книг об архитектуре» мы не встретим описания технологии создания таких фортификаций – основное внимание автор уделяет сооружению каменных стен и башен. Но при этом он кратко останавливается на способе создания земляных валов для размещения на них каменных стен. Насыпи из дерева и земли упоминаются в трактате Вегеция «О военном деле». Хотя и в нем не дается описания технологии возведения таких насыпей.

Итальянские исследователи отмечают, что укрепления с использованием как земли и дерева вместе, так и обоих этих элементов по отдельности были широко распространены в эпоху Средневековья, когда уже существовали вполне развитые строительные технологии, использовавшиеся при создании каменной фортификации.

Так, укрепление, созданное из дерева, изображено на фреске Палаццо Пу-блико в Сиене (1320-е гг.), это каменный замок в провинции Тоскана (регион Маремма), окруженный деревянным частоколом. Причем частокол защищал не только территорию, примыкающую непосредственно к замку, но и церковь, и дома поселения ( Farinelli , 2013. P. 65) (рис. 1: б ). Он представлял собой вертикально вбитые заостренные в верхней части колья, соединенные в трех местах (в нижней части, у самой земли, в середине и чуть ниже верха) горизонтальными перемычками. Между кольями имелось пространство, шириной примерно равное ширине колов. Ворота в этой стене также были деревянными. Очевидно, что подобные оборонительные сооружения были еще актуальны в эпоху, предшествовавшую распространению огнестрельного оружия. Кстати, на другой фреске из этого же архитектурного комплекса изображен еще один частокол, защищавший другой замок и полевой лагерь (рис. 1: в ).

Р. Фаринелли упоминает и о других примерах, известных по документам, когда для защиты поселений в XIII и XIV вв. использовались земляные насыпи, рвы и деревянные палисады. Причем в ряде случаев в таких оборонительных комплексах стены были земляными, а ворота сооружались из камня (Ibid. P. 65). Такие укрепления возводились руками самих жителей городов и не требовали серьезных знаний в области теории фортификации. Фаринелли для характеристики таких работ использовал определение «esperienze comunali» («общественные мероприятия»).

С развитием огнестрельного оружия усложнились и системы обороны, а с распространением бастионной системы от создателей крепостей (в том числе и древо-земляных) стал требоваться несколько больший объем знаний, умений и навыков. Кроме того, несколько изменился и состав людей, создававших такие укрепления, – к группам горожан или крестьян, сооружавших земляные стены для защиты своих городов и поселков, добавились военные подразделения, солдаты, строившие полевые укрепления для ведения боевых действий. Вероятно,

Рис. 1. Средневековые древо-земляные укрепления на территории Италии а – срубные конструкции, обнаруженные во время раскопок Castione Marchesi; б – фрагмент фрески из Палаццо Публико (1320-е гг.) с изображением каменного замка, окруженного деревянным частоколом; в – фрагмент фрески из Палаццо Публико с изображением деревянного частокола, окружавшего полевой лагерь с такими изменениями и связано появление первых теоретических работ, посвященных технологии создания древо-земляных укреплений.

Первым из известных нам произведений, где был обобщен опыт создания древо-земляных укреплений, стал трактат итальянского фортификатора Джованни Баттисты Беллуцци «Tratato dele fortificatio ni de terra» – «Трактат о земляных укреплениях» (Trattato…), созданный между 1540 и 1554 гг., где автор рассматривает технологию создания полевых укреплений с использованием земли и деревянных конструкций.

Биографию автора, равно как и сам трактат, мы кратко рассматривали в отдельной публикации ( Медведь , 2021).

Каково было дальнейшее развитие идей Дж. Б. Беллуцци?

Здесь надо отметить, что во второй половине XVI в. в Италии появляется довольно много работ, посвященных сооружению земляных укреплений. Ряд из них представлял собой компиляцию из трактата Дж. Б. Беллуцци, а некоторые являлись прямым плагиатом этой работы.

Например, известен Джакомо Лантьери из Брешии и его трактат «Duo libri del modo di fare le fortificazioni di terra» («Две книги о том, как сделать земляные укрепления»), опубликованный в Венеции в 1559 г. (Lanteri, 1559). Первая книга этого трактата не что иное, как слегка переделанная работа Беллуцци. Кстати, эта же участь постигла и некоторые другие трактаты Беллуцци – так, болонский автор Франческо де Марчи вообще полностью скопировал трактат о фортификации 1550 г., подготовленный Беллуцци для Медичи. Причем Марчи скопировал не только текст, но и все 62 рисунка фортов и крепостей, спроектированных Беллуцци (правда, рукопись де Марчи так и осталась неопубликованной) ( Lamberini , 2007. P. 127).

Из наиболее полных, кроме трактатов Дж. Б. Беллуцци, Ф. де Марчи и Дж. Лантьери, отметим работы Бернардо Пуччини, Джованни Баттиста Делла Валле, Дж. Б. Занки и трактата Пьетро Катанео; в любом случае они являются первыми изданными в печатном виде и посвященными конкретно земляным укреплениям.

В этом ряду трактат упомянутого выше Дж. Лантьери «Duo libri del modo di fare le fortificazioni di terra» («Две книги о том, как сооружать земляные укрепления») признается исследователями самым первым печатным трактатом, специально посвященным земляным укреплениям.

В отличие от Дж. Б. Беллуцци, биография Джакомо Лантьери изобилует белыми пятнами1. Лантьери происходил из Брешии. Год его рождения неизвестен, но предполагается, что будущий фортификатор родился ок. 1530 г. Пик его деятельности пришелся на 1560-е гг., когда под его фамилией публикуется ряд трактатов на латинском и итальянском языках. Известно, что перу Лантьери принадлежит несколько трактатов по фортификации, агрономии и экономике. Об успехе произведений мы знаем из источников (почти все они подчеркивают некоторую известность, приобретенную Лантьери с его трактатами, и то, как они способствовали приобретению должности у короля Испании Филиппа II).

Впрочем, даже несмотря на эту известность, год смерти Дж. Лантьери точно неизвестен. Некоторые документальные источники упоминают имя Лантье-ри в 1571 г. Вероятно, Лантьери скончался в 1570-е гг. Известно лишь, что он был похоронен в Неаполе, а на его могиле был выгравирован девиз «Numquam sistenda» («Никогда не останавливайся»).

Несмотря на очевидный плагиат, содержащийся в первой книге Лантьери «Две книги о том, как сооружать земляные укрепления», тем не менее в целом этот труд является дальнейшим развитием теории земляной фортификации2. Кстати, содержание первой книги трактата Дж. Лантьери в отдельных разделах уточняет и расширяет аналогичные разделы в трактате Дж. Б. Беллуцци3. То есть с полным правом первую книгу трактата можно посчитать творчески переосмысленным плагиатом.

В первой книге мы встречаемся с уже знакомыми нам по трактату Беллуцци терминами («stipa», «catene» и др.), описаниями конструкции земляных стен. Разве что трактат Беллуцци содержит гораздо большее количество рисунков, поясняющих текст, – рисунков в работе Лантьери несколько меньше.

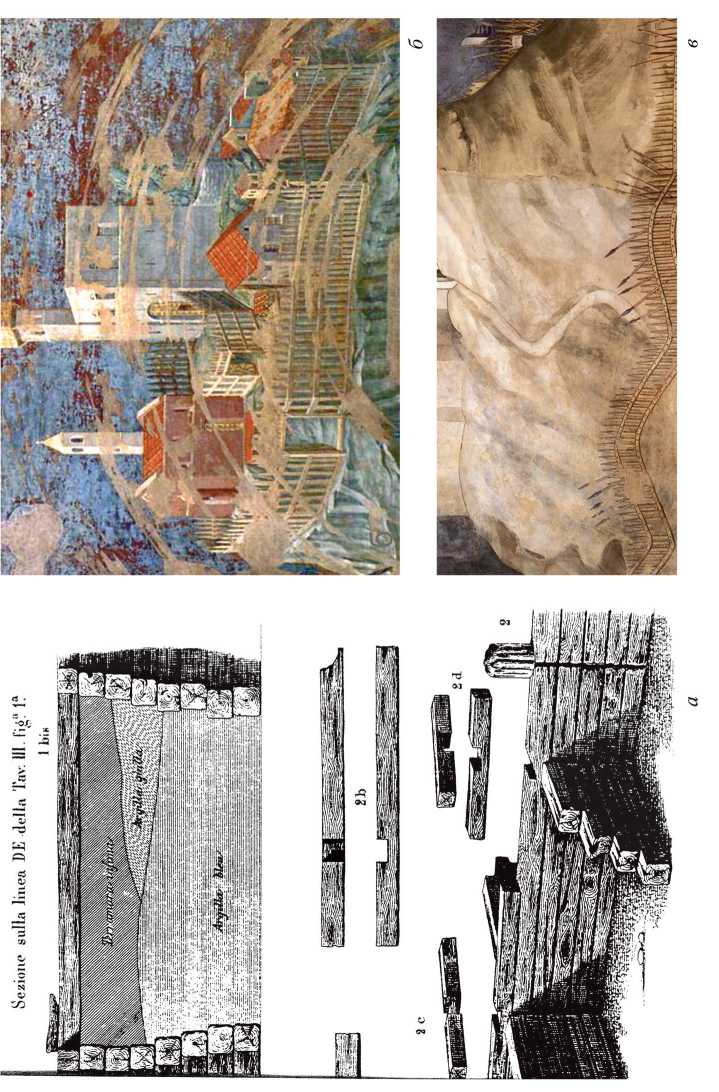

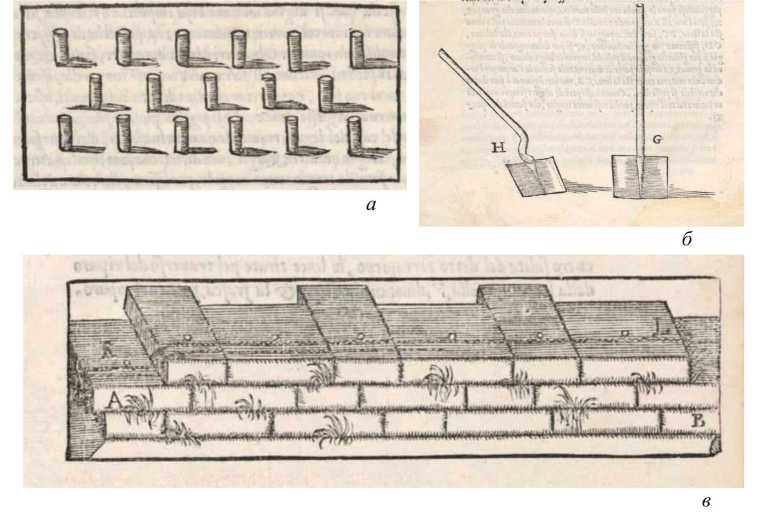

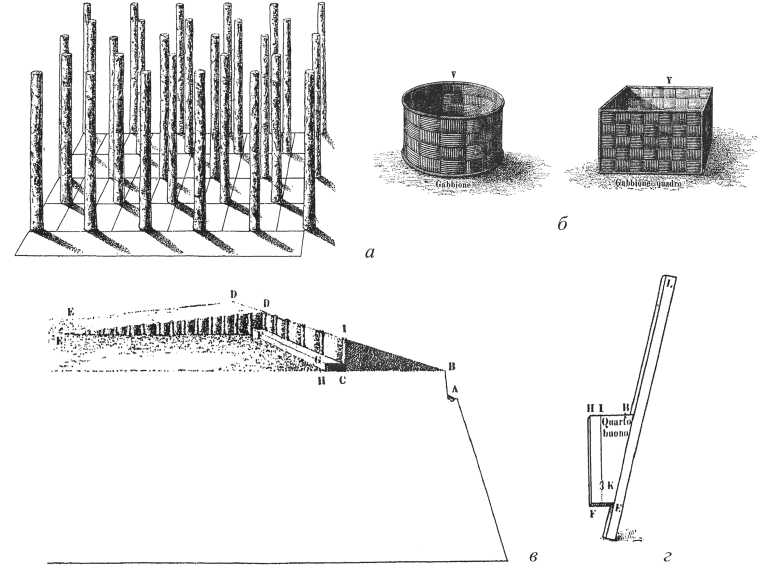

Вторая книга трактата Дж. Лантьери посвящена пространственной организации укреплений. Хотя здесь вновь можно встретиться с сюжетами, о которых автор говорил в первой книге. Так, после краткого введения в разделе VI он вновь обращается к технологии создания свайного поля, дополненного «catene» («цепью») – деревянными рейками, соединенными друг с другом. Как и у Бел-луцци, сваи должны были располагаться в шахматном порядке, однако при этом они забивались в землю, оставаясь над ней на небольшой высоте – не более 1 браччо (рис. 2: а ). В трактате описано устройство, применявшееся для удержания свай в вертикальном состоянии во время забивки (рис. 3: а ).

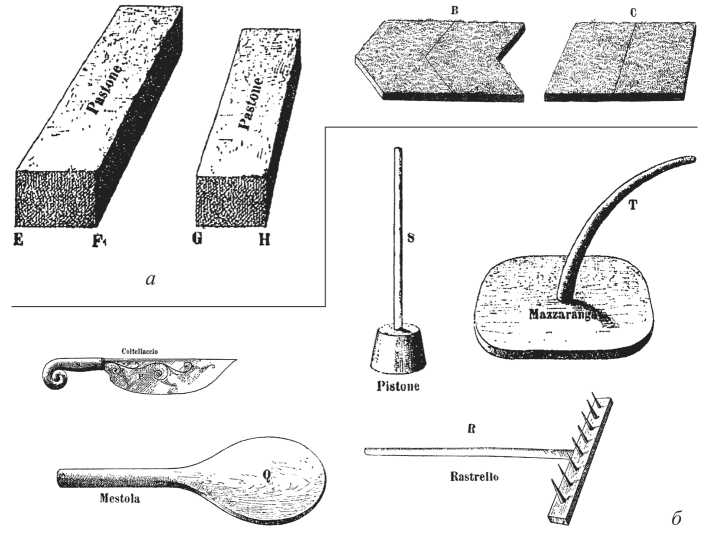

XIII глава подробно (с иллюстрациями) рассказывает о методике создания дерновых кирпичей. Описываются и два инструмента для таких работ – это нечто вроде заступа (для вертикальной нарезки) и приспособление для горизонтальной подрезки грунта (рис. 2: б ).

Следующая глава посвящена укладке таких кирпичей. Дерновые кирпичи были двух видов – прямоугольные и квадратные. При укладке следовало чередовать квадратный и прямоугольный кирпичи. В чем-то это напоминает кладку «тычок-ложок», однако имеется нюанс – прямоугольные кирпичи были длиннее и выступали за линию кладки в ее задней части (рис. 2: в ). Вероятно, такая конструкция была должна обеспечить плотный контакт передней и задней линий кладки. Дерновые блоки соединялись друг с другом «гвоздями» («chiodi»). Скорее всего, так были обозначены тонкие деревянные колышки.

Рис. 2. Рисунки из трактата Дж. Лантьери а – свайное основание крепостной стены; б – инструменты для нарезки земляных кирпичей; в – порядок укладки земляных кирпичей

В этой же главе опубликован рисунок профиля земляной крепости. На этом профиле мы видим собственно стену, состоящую из трех частей, – внутренней части, имеющей наклон в 45° в сторону тыла, средней части (боевого хода) и парапета, внешняя часть которого имеет небольшой наклон вперед. Насыпь имеет откос в нижней части («scarpa»). Сопутствующие элементы древо-земляной крепости стандартны: эскарп, ров (с плоским дном), контрэскарп, за которым следовала эспланада (рис. 3: в ).

Дж. Б. Беллуцци почти ничего не говорил о форме земляных крепостей, вероятно, считая, что она в каждом конкретном случае зависит от местности, в которой эти крепости создаются. Хотя использование терминологии, характерной для каменной архитектуры (амбразура, парапет, бастион, кавальер и др.), подразумевает, что форма земляных крепостей должна была повторять общий рисунок бастионных крепостей Италии того времени.

В трактате Дж. Лантьери уже содержатся планы крепости и схемы, помогающие создать земляные бастионы. Ожидаемо эти планы полностью повторяют аналогичные схемы и планы, содержавшиеся в трактатах, описывавших каменные фортификации. Земляная крепость Лантьери в трактате имела классическую шестиугольную форму (по более поздним представлениям, именно она являлась оптимальной для бастионных фортификаций) (рис. 3: б ).

Рис. 3. Рисунки из из трактата Дж. Лантьери а – конструкция основания древо-земляной крепости и отдельные приспособления для забивки свай; б – план крепости; в – крепостные сооружения в разрезе

С распространением и совершенствованием каменной бастионной фортификации фортификация земляная также получила свое развитие.

Трактат Лантьери позже стал объектом копирования (как творческого, так и вполне банального). Уже в 1571 г. латинская версия «Duo libri…» была повторно использована Джакомо Видали, который заменил первые 4 страницы и озаглавил это произведение «De subtilitate ac stratagemate utenda in rebus bellicis ad destruendos hostes, necnon castra, eorumque oppida fortissima… Riolante Iabico Brixiensi authore». Это произведение формально не было плагиатом, так как Дж. Видали намекнул на настоящего автора, зашифровав его имя в анаграмме Riolante Iabico (под этим именем скрывался Iacobi Lanterio); и в 1601 г. «Две книги» были вновь опубликованы в сборнике с текстами Джанбаттисты Занки и Антонио Лупичини.

В целом можно отметить, что во второй половине XVI в. в Италии сформировалась технологическая традиция сооружения земляных укреплений, получившая свое отражение в теоретических трактатах на эту тему. Тезис о наличии такой традиции подтверждается еще одним итальянским трактатом, где сооружению укреплений из земли уделено значительное внимание. Мы имеем в виду трактат Г. Галилея «Breve Instruzione all’architettura militare» («Краткое наставление по военной архитектуре»)4. Он был создан великим итальянским ученым в 1592–1593 гг. на основе его лекций, читанных в Падуанском университете.

Трактат посвящен в основном каменной фортификации, однако в нем имеется раздел «Del fortificar di terra» («Укрепления из земли»).

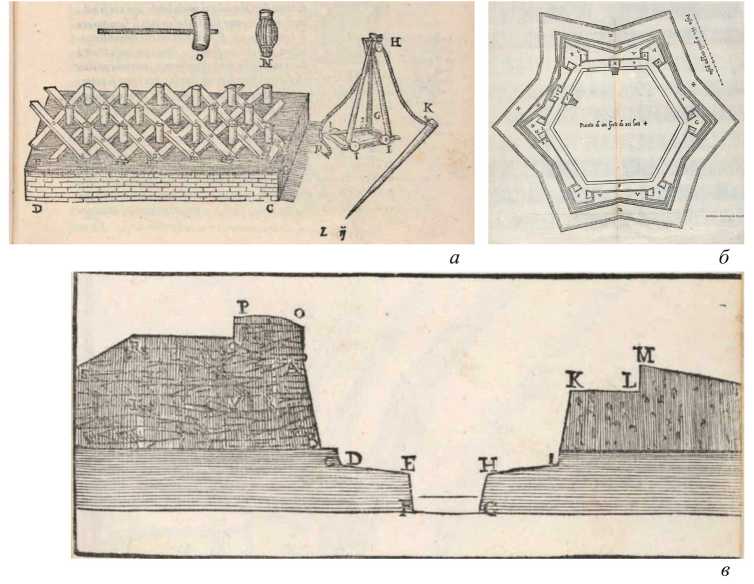

Структура трактата Галилея в чем-то напоминает структуру произведения Беллуцци, в несколько более кратком варианте. Вначале Галилей кратко останавливается на специфике земляных укреплений, отличии технологии их сооружения от каменных крепостей. Далее он описывает материалы, которыми следовало обкладывать земляные стены, – таковыми должны были стать кирпичи, создававшиеся по двум технологиям (рис. 4: а ). Первая технология могла использоваться в регионах, где было достаточно земли, – тогда следовало просто аккуратно вырезать куски дерна и укладывать их один на один, трамбуя. Если же в регионе было мало земли, то следовало делать сырцовые кирпичи из глины (или иного вязкого материала) с добавлением измельченного льна, пшеничной мякины. Получившаяся масса разбавлялась водой, тщательно перемешивалась, потом из нее формировались прямоугольные куски, которые просушивались и помещались в кладку.

Описываются и инструменты, которые использовались строителями, – их номенклатура в целом мало отличается от инструментов, описанных в трактате Беллуцци. Здесь мы можем видеть нож для нарезания дерновых кирпичей («coltellaccio»), деревянную лопатку для разглаживания поверхностей («mestola»), грабли для измельчения земли («rastrello»), поршень («pistone») и маццаранга (использовались для ручной трамбовки земли) (рис. 4: б ).

Основой для земляной стены должна была стать конструкция из свай длиной около 14 браччо (более 8 м) и забитых в шахматном порядке. Галилей четко определял ширину свайного поля – оно должно было составлять пять рядов свай, забитых на расстоянии около 3 браччо (1,8 м) друг от друга (рис. 5: а ). Сваи перевязывались друг с другом гибкими ветками, образуя сеть («catene») (термин, встречавшийся и в трактате Беллуцци, и у Лантьери). Особо любопытно описание корзин-габионов, которые предлагалось размещать на вершине стены, – конфигурация этих корзин почти полностью повторяет форму таких же габионов, описанных в трактате Беллуцци (рис. 5: б ).

Сама стена выкладывалась из слоев плотной и прочной земли. Эти слои должны быть не слишком толстыми, так как их надо было максимально утрамбовать, «вбить» в предыдущий слой земли. Слои земли перемежались со слоями тонких, но прочных и длинных веток (самые толстые части должны были быть направлены наружу, тонкие – внутрь стены). Каждый слой засыпался землей, которая плотно утрамбовывалась «поршнем» либо деревянными киянками. Встречены также упоминания о фашинах (связанных вместе ветках) – их слой следовало выкладывать на два слоя утрамбованной земли.

Рис. 4. Рисунки из трактата Г. Галилея а – земляные кирпичи разной формы; б – инструменты, предназначенные для сооружения земляной крепости

Как и Дж. Б. Беллуцци, и Дж. Лантьери, Г. Галилей описал создание откоса в нижней части древо-земляной стены. Он создавался при помощи инструмента, аналогичного инструменту, описанному Беллуцци (рис. 5: г ).

Верхняя площадка имела два уровня – для размещения артиллерии и пехотинцев, вооруженных огнестрельным оружием (рис. 5: в ).

Артиллерийские площадки должны были делаться следующим образом. Длина и ширина площадки должны были составлять 20 браччо (12 м). Площадка имела уклон к внутренней стороне. Внешний и внутренний края артиллерийской площадки фиксировались плетнями («graticcio»). Такие же плетеные элементы должны были поддерживать площадки и с боков. Для того чтобы пушки не увязали в земле, их планировалось передвигать по доскам в три пальца толщиной.

Мы предполагаем, что уклон площадки к внутренней стороне стены делался для того, чтобы после выстрела орудие можно было откатить назад для перезарядки и охлаждения, снизив угрозу поражения пушки и прислуги ответным огнем противника.

Между площадками для артиллеристов сооружалась площадка для стрелков. Она должна была быть абсолютно горизонтальной и иметь ширину в 10 браччо (ок. 6 м). С внешней стороны стрелки были закрыты плетнями, которые изнутри

Рис. 5. Рисунки из трактата Г. Галилея а – схема свайного поля как основы стены; б – корзины-габионы, располагавшиеся наверху стены; в – верх стены с защитными элементами и разделенный на площадки для артиллеристов и стрелков; г – приспособление для проверки вертикального уклона стены крепости дополнялись толстой доской (или небольшим бревном), на которую могли опираться стрелки.

Галилей упоминал и о мерлонах, однако как их требовалось размещать, не совсем понятно.

Этот небольшой трактат завершается общими советами, как и где следует сооружать крепость. Советы эти имеют универсальный характер и касаются как каменных, так и земляных крепостей.

Кроме того, в конце трактата содержится несколько десятков чертежей, где Г. Галилей привел примеры проектирования крепостей, исходя из их возможной геометрической формы. Судя по характеру изложения материала, автор не делал различия между формой земляной и каменной фортификации – этот раздел, которым завершалась работа Галилея, словно бы объединял обе фортификации.

Как видим, в трактате Галилея встречается довольно много пересечений как с трактатом Беллуцци, так и работой Лантьери, что позволяет предположить знакомство Галилея с этими произведениями. С другой стороны, то, что знаменитый итальянец решил создать такое же произведение в рамках большого трактата о фортификации, свидетельствует о признании автором важного значения земляных укреплений в фортификации Италии конца XVI – XVII в. При этом, конечно же, не будем сбрасывать со счетов и тот факт, что Г. Галилей не являлся профессиональным фортификатором, да и его трактат предназначался для студентов, только ступавших на путь профессиональной подготовки. А потому следует признать трактат Г. Галилея все-таки вторичным произведением, ведь в университетах чаще всего преподается знание, уже признанное научным сообществом.

Представляется, что даже столь общий анализ трех разновременных трактатов дает некоторое представление об эволюции взглядов на земляные укрепления в Италии второй половины XVI – начала XVII в.

Если же кратко резюмировать те особенности конструкций, которые были зафиксированы в рассмотренных нами итальянских трактатах, то это можно сделать следующим образом.

-

1. Каждый из трех авторов описывал технологию создания свайного поля, которое являлось внутренним каркасом для земляной насыпи. Также сходными были и приемы крепления свай друг с другом («catene»). Однако существовали нюансы. В трактате Дж. Б. Беллуцци говорилось о том, что сначала сваи вбивались в забутованную мелким белым камнем землю, а потом в эту же массу вбивались сваи, возвышавшиеся над поверхностью на несколько браччо. В трактате Дж. Лантьери указывалось, что сваи вбиваются глубоко в землю (не укрепленную забутовкой) и чуть выступают над ее поверхностью, образуя фундамент. А вот в трактате Г. Галилея мы опять встречаемся со сваями, значительно возвышающимися над землей и стянутыми либо ветками, либо веревками (для укрепления конструкции). Но при этом Галилей ничего не говорил о забутовке земли, сваи должны были вбиваться непосредственно в землю.

-

2. У всех трех авторов в качестве основного материала для стены упоминалась плотная суглинистая земля, армированная слоями тонких, но прочных веток, дополненных фашинами. Выкладка из таких веток засыпалась землей и тщательно утрамбовывалась, после чего поверх этого слоя выкладывались новые ветки с последующей засыпкой и трамбовкой. Беллуцци, впрочем, почти ничего не писал о ветках, отдавая предпочтение фашинам как части земляной стены.

-

3. В каждом трактате описывалась технология обкладки фаса стены дерновыми блоками. Впрочем, здесь наблюдались отличия. Дж. Б. Беллуцци предлагал закреплять блоки дерна на вертикальных колышках. А, кроме того, между насыпью и дерновыми блоками должен был располагаться вертикальный слой фашин. Дж. Лантьери также упоминал о колышках, которыми должны были скрепляться дерновые блоки. Однако он ничего не говорил о фашинах. У Г. Галилея ничего не говорится ни о колышках, ни о фашинах – он лишь указывал, что дерновые блоки должны быть просто максимально плотно утрамбованы.

-

4. Значительные отличия мы наблюдаем и в разделах, посвященных организации парапетов и боевого хода. Если у Дж. Б. Беллуцци функцию парапетов выполняли габионы, наполненные землей, то у Дж. Лантьери мы наблюдаем широкий парапет, созданный из плотно утрамбованной земли и обложенный дерном, – каких-либо плетеных конструкций здесь нет. В трактате Галилея предлагается третий вариант организации верхней части стены – вероятно, парапет мог создаваться как из габионов (либо плетней), так и из дерновых (либо

сырцовых) кирпичей. Причем у Галилея наблюдается четкое разделение на места для стрелков из ручного оружия и артиллеристов. Это имело под собой определенные основания, так как для артиллеристов требовалась иная организация пространства вокруг орудий.

Одним из наиболее важных является вопрос о том, почему итальянские фортификаторы в качестве основы для стен использовали сваи? Вероятно, такие конструкции стали творческим переосмыслением идущей еще от Витрувия строительной традиции, соединившейся с технологиями народов Центральной Европы. По крайней мере, технология создания свайного поля (правда, применительно к каменным сооружениям) описывалась Витрувием. Напомним, что он предлагал использовать сваи для фундаментов там, где эти фундаментные траншеи невозможно докопать до материковых грунтов (это могли быть болотистые, аллювиальные и подобные грунты). Тогда рукотворное свайное поле заменяло прочную материковую основу. Вероятно, столь распространенная в каменном строительстве технология стала частью технологии создания земляных укреплений. А вот о происхождении технологического приема «сваи как каркас» можно только высказывать различные гипотезы. Возможно, такая технология имела северное влияние (Франция, германские земли, территория Венгрии), хотя можно и предположить наличие итальянской традиции, не зафиксированной в трактатах по военному делу и архитектуре. Вопрос о том, насколько подобная конструкция является долговечной и оптимальной, остается дискуссионным, однако частое упоминание именно конструкции с использованием вертикальных свай говорит о распространенности этой технологии. Примечательно, что в некоторых итальянских трактатах по военному искусству упоминаются насыпи, рвы и деревянные палисады, однако их описание слишком общее, да и взгляды на такие укрепления разнились. Например, Н. Макиавелли, упоминая о том, что древние римляне всегда обносили палисадом, рвом и валом свои лагеря, отмечал, что, по его мнению, столь мощную защиту имело бы смысл делать, если бы войско стояло бы на одном месте всю зиму. Далее он отметил: «Ров и вал были бы у меня не меньше римского5, а даже больше, смотря по необходимости. Кроме того, я устроил бы для артиллерии в каждом углу лагеря окоп в виде полукруга и получил бы таким образом возможность обстреливать продольным огнем неприятеля, штурмующего ров» ( Макиавелли , 1939. С. 173). Это прекрасный пример упоминания о земляном укреплении, использовавшемся в новой, «огнестрельной», парадигме. Упоминания, увы, без технических подробностей.

В целом следует отметить важность этих и других трактатов итальянских авторов для становления и развития не только итальянской школы земляных укреплений, но и шире – европейской традиции создания таких укреплений (прежде всего французской и голландской школ). Элементы земляных укреплений, описанные в итальянских трактатах XVI в., в разных вариациях описываются в трактатах французских, голландских и немецких фортификаторов XVII и даже XVIII вв.

Список литературы Древо-земляные укрепления в Италии XVI в. -становление традиции

- Макиавелли Н., 1939. О военном искусстве. М.: Воениздат. 223 с.

- Медведь А. Н., 2021. Джамбаттиста Белуцци и его "Трактат о земляных укреплениях" // КСИА. Вып. 264. С. 376-389.

- Biffi M., 2017. Prime annotazioni sul lessico architettonico militare di Giacomo Lanteri // Studi di Memofonte. No. 18. P 145-181.

- Bottazzi G., 1998. I castelli in terra e legno in Emilia; aspetti topografici // Fortificazioni altomedievali in terra e legno: ricerche, territorio e conservazione: Convegno nazionale (21-22 settembre 1996, Pieve di Cento). Roma: Istituto italiano dei castelli. P 83-97.

- Farinelli R., 2013. Fortificazioni di terra nella Maremma Toscana. Evidenze archeologiche e testimonianze documentarie per i secoli X-XIV // Archeologia Medievale. XL. P. 61-68.

- Galileo Galilei, 1891. Le opera Galileo Galilei. Vol. II, sotto gli auspici di Sua Maesta il Re d'Italia. A cura di Antonio Favaro. Firenze, Tipografia di Barbera. P 57-68.

- Lanteri G., 1559. Duo libri di M. Giacomo Lanteri di Paratico da Brescia del modo di fare le fortificationi di terra intorno alle citta, & alle castella per fortificarle, et di fare cosi i forti in campagna per gli alloggiamenti de gli esserciti, come anco andar sotto ad una terra, & di fare i ripari nelle batterie, Appresso B. Zaltieri, per F Marcolini, Venezia. [Электронный ресурс] // URL: https://archive.org/details/dvolibridimgiaco00lant/mode/2up (дата обращения: 26.05.2022).

- Lamberini D., 2007. Il Sanmarino. Giovan Battista Belluzzi architetto e trattatista del Chinquencento. 1. La vita e le opere. Firenze: Leo S. Olschki. 388 p.

- Trattato delle fortificazione di Terra [Электронный ресурс] // URL: https://www.wdl.org/ru/item/10651/(дата обращения: 26.05.2022).