Дромосное погребение IV в. до н. э. из кургана 12 некрополя Переволочан I на Южном Урале

Автор: Сиротин С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен погребальный комплекс эпохи ранних кочевников IV в. до н. э. из некрополя Переволочан I на Южном Урале. Рассматриваемое погребение было устроено в центре подкурганной площадки кургана 12. Погребение относится к сооружениям дромосного типа. Обращает на себя внимание найденный инвентарь: предметы вооружения, элементы конской сбруи, ювелирные украшения, золотые обкладки деревянных чаш. Конструктивные особенности курганной насыпи, дромосное устройство могильной ямы, богатый сопроводительный материал позволяют отнести данный комплекс к погребениям кочевой элиты. В публикации дается анализ погребального обряда, инвентаря, а также хронология погребения.

Южный урал, ранние кочевники, погребальный обряд, дромосные погребения, вооружение кочевников, конская сбруя

Короткий адрес: https://sciup.org/143171215

IDR: 143171215

Текст научной статьи Дромосное погребение IV в. до н. э. из кургана 12 некрополя Переволочан I на Южном Урале

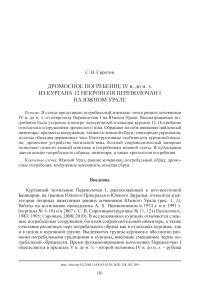

Курганный могильник Переволочан I, расположенный в юго-восточной Башкирии, на границе Южного Приуралья и Южного Зауралья, относится к категории опорных памятников ранних кочевников Южного Урала (рис. 1: 1). Работы на могильнике проводились А. Х. Пшеничнюком в 1974 г. и в 1991 г. (курганы № 1–10) и в 2007 г. С. В. Сиротиным (курганы № 11, 12) (Пшеничнюк, 1983; 1995; Сиротин, 2008; 2010). В исследованных курганах отмечаются сложные погребальные сооружения, богатый сопроводительный инвентарь, а также сочетание различных черт погребального обряда как в отдельных курганах, так и в целом в курганной группе. Выделяются группы курганов с абсолютно разными погребальными традициями и курганы, имеющие смешанные черты погребальной обрядности. Время функционирования могильника Переволочан I определяется в пределах V в. до н. э. – второй половины IV в. до н. э. – рубежа http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.258.181-200

Рис. 1. Могильник Переволочан I. Курган 12

1 – карта расположения могильника Переволочан I; 2 – план могильника Переволочан I; 3 – курган 12

IV–III вв. до н. э. ( Сиротин , 2016). В культурно-хронологическом отношении могильник наглядно демонстрирует процесс культурных трансформаций, происходивших в раннекочевническом обществе на Южном Урале в конце V – IV в. до н. э.

Могильник насчитывал 12 земляных насыпей различной величины. Курган 12 являлся крайним (с востока) в общей цепочке курганных насыпей (рис. 1: 2 ). Наряду с большими курганами 10 и 11 он входит в позднюю хронологическую группу (вторая половина IV – рубеж IV–III вв. до н. э.) на северо-восточном участке могильника.

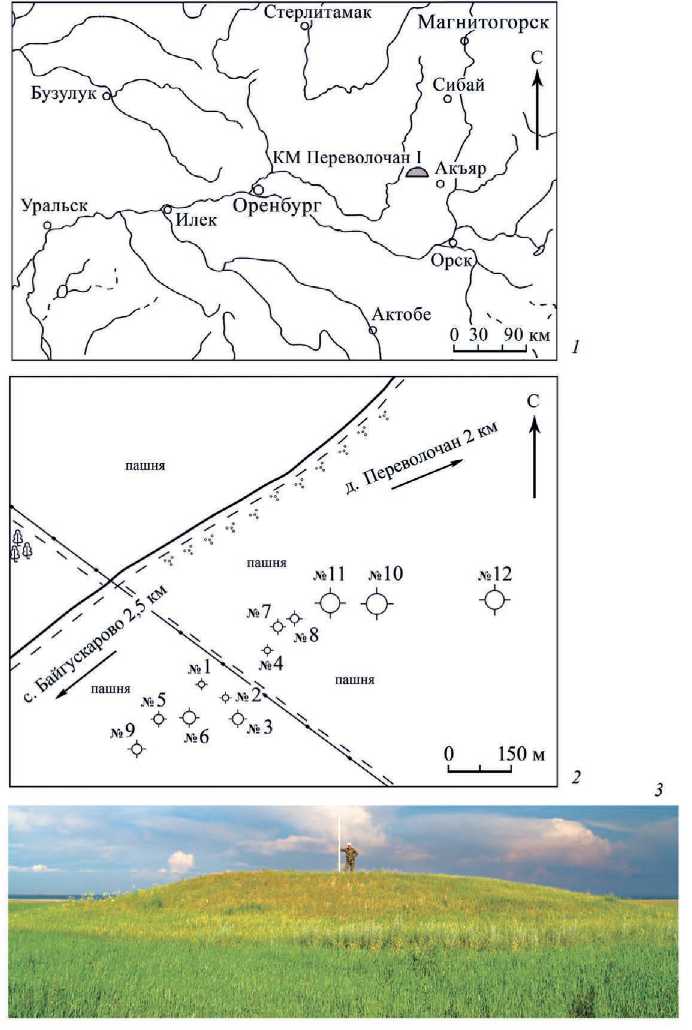

Насыпь кургана была сооружена из дерновых блоков и гумуса, взятого из околокурганного пространства, имела полусферическую форму с более отлогим южным склоном (рис. 1: 3 ). Современный диаметр кургана 42 м, высота 2,25 м. Всего в кургане было выявлено и исследовано 5 погребений (рис. 2: 2 ). В основе погребальной конструкции кургана находилось дромосное погребение 5 (центральное). Над центральной могилой возводилась деревянная конструкция из березовых бревен (диаметром 0,08–0,15 м) (рис. 2: 1, 2 ). Диаметр конструкции составлял около 14 м. Бревнами был заложен и ход-дромос центрального погребения. Признаков горения деревянной конструкции, следов погребальных костров в кургане не выявлено. Из конструктивных особенностей следует обратить внимание на отсутствие кольцевого валика из глины вокруг центрального погребения, наличие которого фиксируется в курганах такого типа на Южном Урале.

Традиционно остатки бревен в центральной части кургана, имеющие радиальное направление, интерпретируются как так называемое шатровое перекрытие. В этой связи следует отметить, что в настоящее время среди исследователей нет единой точки зрения на характер данной конструкции. Одни считают, что бревна, опираясь на валик, устанавливались под острым углом, создавая полую конструкцию, над которой возводилась насыпь из земли либо дерновых блоков. Затем в данное сооружение через дромос, по мере необходимости, совершались дополнительные подзахоронения ( Пшеничнюк , 2012. С. 62, 63). Другие исследователи считают, что как таковая островерхая или «шатровая» конструкция здесь не возводилась и радиально уложенные бревна в виде перекрытия являются лишь своеобразной имитацией шатра над центральным погребением, а возведение насыпи или «закрытие» кургана осуществлялось после того, как могильная яма была заполнена ( Очир-Горяева , 2011. С. 180; Яблонский , 2013. С. 43). На мой взгляд, данная точка зрения является более предпочтительной.

На подкурганной площадке были выявлены периферийные погребения (погребения 1–4). Планиграфически они имеют радиальное расположение относительно центральной могилы и совершены за пределами деревянной конструкции в 6,5–17 м от условного центра кургана. Конструктивно 3 периферийных погребения (погребения 1–3) представляют собой подбойные сооружения. Погребение 4, на мой взгляд, следует отнести к погребениям катакомбного типа с перпендикулярным расположением осей входной ямы и погребенных.

Рис. 2. Могильник Переволочан I. Курган 12. Погребение 5

1 – остатки деревянной конструкции (фрагмент); 2 – план кургана 12; 3 – план погребения 5

Описание погребального комплекса (погребение 5)

Погребение 5 было выявлено в центральной части кургана (рис. 2: 2 ). Могильная яма округло-овальной формы (диаметром 4,2 × 3,8 м) имела примыкающий к южной стенке ход-дромос (длина 5,8 м, ширина 1–1,2 м), ориентированный в южном направлении (рис. 2: 3 ). Могильная яма была углублена в материк до 0,85 м. Дромос имел подтрапецевидную в сечении форму, горизонтальное дно в продольном разрезе, был углублен в материк до 0,32 м. В центральной части дромоса фиксировались остатки бревен диаметром 0,15–0,18 м от деревянной конструкции. Бревна были уложены вдоль линии хода. Вдоль западной стенки дромоса зафиксированы четыре столбовые ямы диаметром 0,10–0,23 м, глубиной 0,2–0,32 м (от материковой поверхности). Одна столбовая яма (диаметр 0,2 м, глубина от материковой поверхности 0,2 м) фиксировалась в 0,5 м к востоку от устья дромоса. Одна столбовая яма овальной формы 0,23 × 0,17 м зафиксирована в дромосе в 1 м к северу от начала дромоса около западной стенки.

Погребение ограблено (видимо, неоднократно). В процессе исследования центрального погребения на разной глубине в южной части могильной ямы встречались беспорядочно разбросанные кости не менее чем от двух взрослых человек. В юго-западном секторе был найден череп женщины 25–35 лет1. В заполнении ямы на разной глубине был найден разнообразный сопроводительный инвентарь.

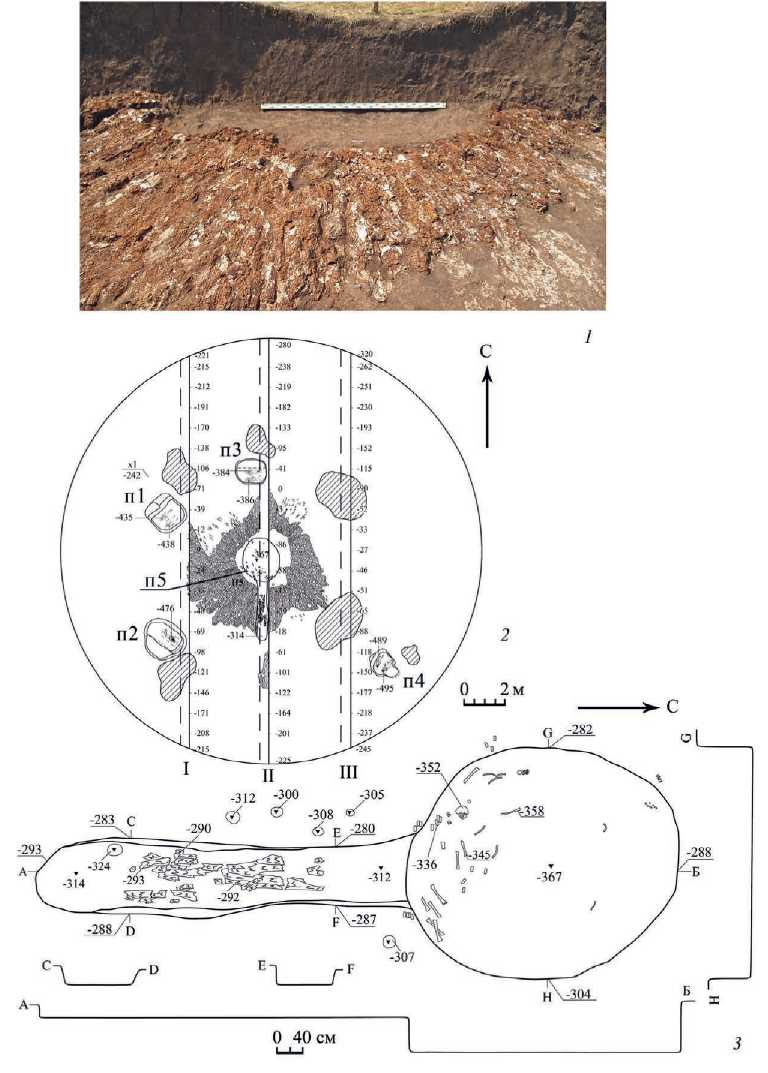

Из предметов вооружения в заполнении ямы были найдены бронзовые наконечники стрел (33 экз.: трехлопастные с выступающей втулкой – 6 экз., трехлопастные со скрытой втулкой – 27 экз.) (рис. 3: 1 ). Помимо этого, при исследовании погребения были найдены костяные пластины преимущественно прямоугольной формы, с характерными отверстиями для крепления (рис. 3: 2 ). Аналогичные пластины встречались на разной глубине при разборе остатков насыпи над погребением. Все они, вероятнее всего, происходят от одного панцирного набора, разрушенного при ограблении могилы. Всего найдено 38 костяных пластин различной степени сохранности, размерами 7,2 × 2,2 см, 7,3 × 2,8 см, 8,5 × 3,5 см, 9,1 × 3,3 см.

Примечательными находками являются предметы конского снаряжения. При разборе останца центральной бровки у края могильной ямы были найдены четыре бронзовых распределителя ремней. Распределители были оформлены в виде двусоставного изображения – головы верблюда в верхней части и головы грифона или хищной птицы в нижней части (рис. 3: 3 ). В заполнении ямы были найдены бронзовый распределитель для перекрестных ремней с зооморфным навершием (рис. 3: 4 ), бронзовый наносник в виде головы хищной птицы (рис. 3: 5 ). В северной части ямы был найден железный дуговидный предмет (строгач) с петлями на концах (рис. 3: 6 ) и бронзовый С-видный двудырчатый биметаллический псалий (рис. 3: 7 ). Помимо этого, в заполнении ямы были найдены обломки ажурных бронзовых блях (16 фрагментов) (рис. 3: 8 ), бронзовая полусферическая бляха с отломанным ушком на оборотной стороне (рис. 3: 9 ),

Рис. 3. Инвентарь погребения 5

1 – наконечники стрел; 2 – пластины доспеха; 3 – распределители ремней; 4 – распределитель с зооморфным навершием; 5 – наносник; 6 – дуговидный предмет (строгач); 7 – псалий; 8 – фрагменты уздечных ажурных блях; 9 – уздечная бляха; 10 – биконические пронизи; 11 – пронизи

1, 3–5, 8–11 – бронза; 2 – кость; 6 – железо; 7 – бронза и железо

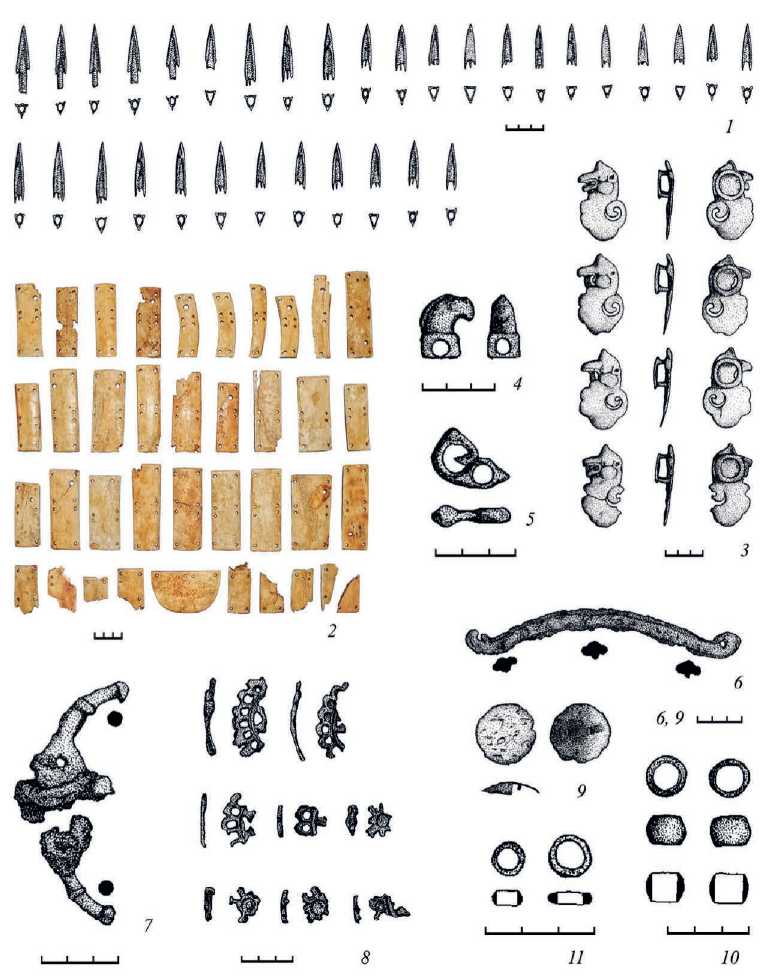

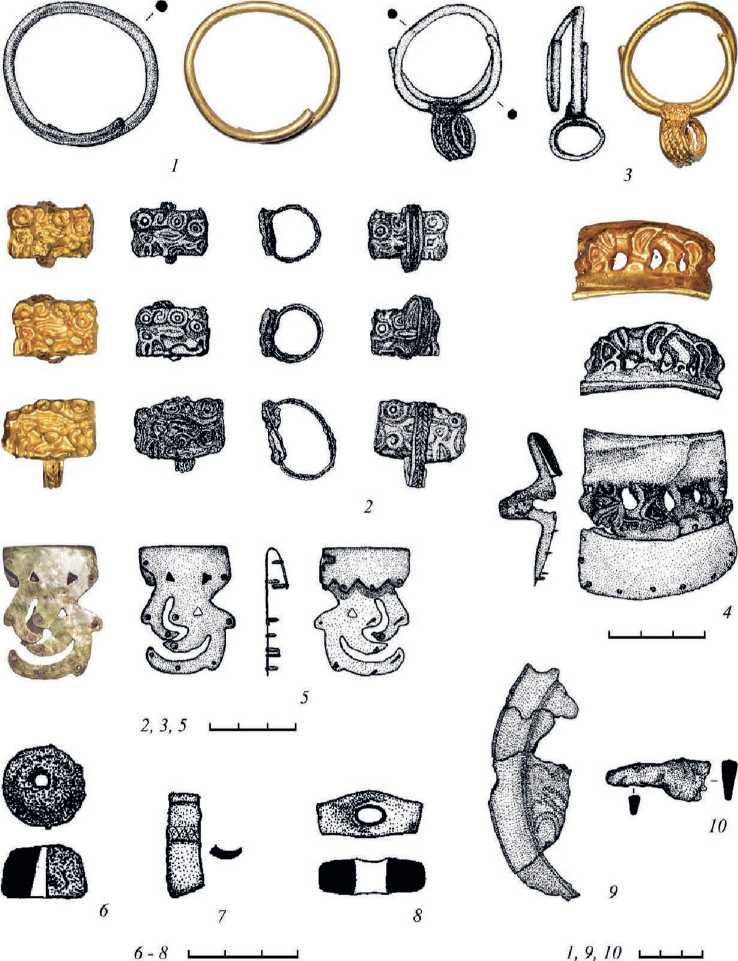

Рис. 4. Инвентарь погребения 5

1 – браслет; 2 – перстни; 3 – подвеска (серьга); 4, 5 – обкладки деревянного сосуда; 6 – ворворка; 7 – фрагмент изделия из кости; 8 – застежка; 9 – фрагмент зеркала; 10 – фрагмент ножа

1–5 – золото; 6, 10 – железо; 7, 8 – кость; 9 – бронза две крупные бронзовые биконические пронизи (рис. 3: 10), мелкие бронзовые пронизи (более 30 экз. и несколько десятков фрагментов) (рис. 3: 11).

На дне могильной ямы около западной стенки были найдены лежащие в анатомическом порядке кости левой кисти человека. Здесь же в области запястья найден золотой браслет (6 × 7,5 см) из округлого в сечении (5 мм) прута с несомкнутыми, заходящими друг под друга концами (рис. 4: 1 ); на фалангах среднего, указательного и безымянного пальцев были найдены три золотых перстня-печатки с плетеным ободом-кольцом и прямоугольным щитком со стилизованными изображениями оленей (рис. 4: 2 ).

В юго-западном секторе ямы были найдены височная подвеска (серьга) из золотой проволоки с цилиндрическим блоком в виде широкого трехрядного плетеного колечка (рис. 4: 3 ), золотая декоративная оковка деревянной чаши с боковой горизонтальной ручкой в виде полой фигурки кошачьего хищника (рис. 4: 4 ), золотая декоративная оковка деревянной чаши с роговидными завитками (рис. 4: 5 ). В заполнении могильной ямы были найдены железная ворворка (рис. 3: 6 ), обломок костяного изделия (рис. 4: 7 ), костяная застежка в форме молоточка с отверстием (рис. 4: 8 ), фрагменты бронзового орнаментированного зеркала с утолщением по краю диска (валиком) (рис. 4: 9 ), фрагмент железного ножа (рис. 4: 10 ).

Истоки погребального обряда

Как уже отмечалось, курган 12 входит в северо-восточную группу курганов, в которых дромосные и подбойно-катакомбные погребения с характерным инвентарем определяют верхнюю хронологическую границу памятника.

Обращает на себя внимание то, что в кургане 12, так же как в других больших курганах данного некрополя с коллективными дромосными погребениями (курганы 3, 10), признаки горения деревянной конструкции отсутствуют. Это вполне согласуется с тем, что традиции разведения мощных кострищ исчезают в IV в. до н. э. ( Гуцалов , 2004. С. 105) и не встречаются в классическую прохо-ровскую эпоху.

Наиболее ранние дромосные погребения на Южном Урале отмечаются с конца VI – V в. до н. э. ( Таиров, Гаврилюк , 1988. С. 144, 145). К. Ф. Смирнов связывал дромосные могилы с подражанием жилищам лесостепного населения Зауралья, а также жилищам ранних кочевников, устраиваемым на предполагаемых зимниках. Дромосные сооружения К. Ф. Смирновым определенно связываются с последовательными захоронениями представителей богатой и знатной родственной группы ранних кочевников ( Смирнов , 1978. С. 62). Б. Ф. Железчи-ков рассматривал появление традиции последовательных захоронений в связи с миграцией в степи Южного Приуралья нового этноса, что привело в конечном итоге к формированию прохоровской культуры ( Железчиков , 1992. С. 92). Не уточняя вопрос, о каком именно этносе идет речь, Б. Ф. Железчиков в качестве возможных носителей традиций сооружения дромосных могил видит саков Приаралья, где такие захоронения получают распространение еще в раннескифское время (Там же. С. 93).

Л. Т. Яблонский связывает распространение таких могил с приходом элитарных групп кочевых объединений с территории лесостепного и степного Зауралья и территории Средней Азии ( Яблонский , 2011. С. 238). По мнению Р. Б. Исмагилова, данный вид погребальных конструкций был привнесен на Южный Урал с территории Южного и Юго-Восточного Казахстана ( Исмагилов , 1996. С. 44).

Все исследователи сходятся во мнении, что дромосные погребения принадлежат кочевой элите и являются признаком высокого социального статуса погребенных ( Таиров, Гаврилюк , 1988. С. 145; Мошкова и др ., 2011. С. 166; Яблонский , 2011. С. 238, 239).

Большая часть известных к настоящему времени дромосных погребений на Южном Урале датируется в пределах конца V – IV в. до н. э. ( Мошкова и др. , 2011). Их широкое распространение связано с общей трансформацией культуры ранних кочевников Южного Урала в конце V – IV в. до н. э., в рамках которой наблюдается утверждение новых форм погребальной обрядности, инвентаря ( Таиров , 2009). Вероятнее всего, следует согласиться с тем, что традиция сооружения дромосных могил на Южном Урале носит миграционный характер.

Все периферийные погребения, найденные в кургане, относятся к одному (вместе с центральным погребением) культурно-хронологическому горизонту. В трех из четырех выявленных на подкурганной площадке захоронений найдены по два костяка. В погребениях 1 и 4 обнаружены парные разнополые захоронения. В погребении 3 выявлены два мужских скелета с богатыми наборами вооружения.

Погребения, совершенные в подбойных ямах, появляются еще в V в. до н. э., однако массовое распространение подбойных могил – отличительная черта IV в. до н. э. ( Мошкова , 1974. С. 17; Гуцалов , 2004. С. 105). Обращает на себя внимание погребение 4. По своей конструкции данное погребение может быть отнесено к катакомбам I типа ( Смирнов , 1972; Мошкова, Малашев , 1999). Время бытования таких катакомб определяется в рамках V–III вв. до н. э., однако большая часть из них датируется IV – началом III в. до н. э. ( Мошкова и др. , 2011. С. 166).

Анализ инвентаря и хронология комплекса

В погребении найден богатый сопроводительный инвентарь, включавший в свой состав предметы вооружения, элементы конской сбруи, украшения, золотые обкладки деревянных сосудов, фрагменты бронзового зеркала и ряд других категорий.

Предметы вооружения в погребении представлены бронзовыми наконечниками стрел и костяными пластинами от ламеллярного доспеха . Найденные в погребении бронзовые наконечники стрел (рис. 3: 1 ) имеют широкие аналогии в колчанных наборах ранних кочевников конца V – IV в. до н. э. ( Смирнов , 1964; Пшеничнюк , 2012; Яблонский , 2013).

Интересной находкой являются костяные пластины с характерными сквозными отверстиями для крепления (рис. 3: 2 ). Аналогичные пластины были найдены в кургане 10 этого же могильника в богатом воинском погребении (погребение 1) ( Пшеничнюк , 1995. С. 83, 84. Рис. 12: 14 ). Помимо этого, на Южном

Урале наборы аналогичных пластин отмечены в материалах могильника Фи-липповка 1 ( Пшеничнюк , 2012. С. 167, 172. Рис. 98: 5–17 ; 104: 12–17 ; Яблонский , 2013. С. 202. № 2623–2720).

Подобные пластины встречаются в комплексах, расположенных к востоку от Уральских гор. Костяные панцирные пластины обнаружены в Куртамышском кургане в лесостепном Зауралье ( Зданович , 1964). Большое количество аналогичных пластин найдено в Шмаковских курганах лесостепного Притоболья ( Ге-нинг , 1993). В целом костяной пластинчатый доспех достаточно широко представлен в материалах саргатской культуры. (См. обзор источников: Васильев , 2001. С. 73, 74).

Определить истоки происхождения костяных пластинчатых доспехов в южноуральских степных комплексах довольно сложно вследствие достаточно широкой географии подобных находок и их универсальности в плане культурной принадлежности. На мой взгляд, следует согласиться с мнением В. Н. Васильева о том, что происхождение таких пластин в раннекочевнических памятниках Южного Урала все же в большей степени связано с племенами лесостепных и лесных районов Зауралья и Южной Сибири (Там же. С. 73, 74).

Элементы уздечного набора. Примечательной находкой можно считать железный дуговидный предмет с загнутыми в петли окончаниями (рис. 3: 6 ). Анализируя подобные предметы, С. Б. Вальчак определяет их как элементы конской уздечки повышенной строгости ( Вальчак , 2009. С. 126). К настоящему времени известно еще несколько находок подобных предметов, которые происходят из комплексов южноуральских кочевников второй половины IV в. до н. э. ( Пше-ничнюк , 1995. С. 84. Рис. 12: 14 ; Васильев , 2004. С. 156. Рис. 2: 27 ; Сиротин, Трейстер , 2014. С. 210. Рис. 2: 8 ; Яблонский , 2013. С. 66, 224, 227. № 31, 3138, 3153; Сиротин и др. , 2018).

Один экземпляр такого предмета найден в междуречье Дона и Северского Донца, в кургане у поселка Шолоховский (IV в. до н. э.) ( Смирнов , 1984. Рис. 62: 6 . С. 136, 139). Небольшая серия аналогичных предметов известна в комплексах Среднего Дона. Похожий предмет имеется в кургане 10 могильника Горки I, материалы которого датируются концом третьей четверти IV в. до н. э. ( Гуляев, Савченко , 2004. С. 43. Рис 5: 18 ; Савченко , 2009. С. 243, 244). С. Б. Вальчак приводит еще один комплекс с таким предметом с территории Румынии (могильник Зимни-че) с наиболее предпочтительной датировкой второй половины IV в. до н. э. и несколько экземпляров из лесостепных городищ скифского времени ( Вальчак , 2009. С. 127). Есть все основания рассматривать подобные предметы в южноуральских комплексах в качестве хроноиндикатора второй половины IV в. до н. э.

Обращают на себя внимание распределители перекрестных ремней с профильным изображением головы верблюда в верхней части и головы грифона или хищной птицы в нижней части (рис. 3: 3 ). Точные аналогии этим предметам на Южном Урале мне неизвестны. Конструктивно они близки к распределителям ремней в виде столбика с плоским или рельефным щитком, которые представлены в уздечных наборах южноуральских кочевников ( Очир-Горяева , 2012. С. 264. Илл. 287: 8–10 ). Определенные конструктивные параллели можно найти при рассмотрении распределителя из могильника Сара (курган 4, погребение 1) ( Федоров, Васильев , 2017. С. 57. Рис. 3: 3 ).

Вызывает интерес находка бронзового псалия С-видной формы с остатками железных удил (рис. 3: 7 ). В качестве наиболее близкой аналогии можно отметить биметаллический псалий в составе элементов конского снаряжения, найденных в насыпи кургана 10 этого же могильника ( Пшеничнюк , 1995. С. 81, 82. Рис. 11: 10 ). Наличие сходных по форме и оформлению псалиев отмечается в Подонье в материалах кургана у пос. Шолоховский ( Смирнов , 1984. С. 138, 130. Рис. 58: 9, 10 ) и могильника у с. Русская Тростянка ( Савченко , 2009. С. 306. Рис. 2: 16 ). Псалии этого типа, по мнению В. Н. Васильева, считаются характерными только для IV в. до н. э., и применительно к южноуральским комплексам они могут выступать в качестве хроноиндикаторов второй половины IV в. до н. э. ( Васильев , 2004. С. 155).

Рассматривая биметаллические псалии, найденные в Тенгинских курганах, В. Р. Эрлих отмечает их присутствие в комплексах Южного Урала V–IV вв. до н. э., на Среднем и Нижнем Дону, в лесостепных памятниках скифского времени IV в. до н. э. ( Эрлих , 2010. С. 90, 91; 2011. С. 56). При этом указывается, что наиболее многочисленная серия их найдена в Прикубанье ( Эрлих , 2010. С. 91), и в целом биметаллические псалии можно считать характерной особенностью прикубанских уздечных наборов второй половины IV в. до н. э. ( Эрлих , 2006. С. 62). В качестве исходных территорий данной категории вещей В. Р. Эрлих, основываясь на находках из Пятимаров, Кырык-Обы II и Филипповки 1, видит ареал савроматской культуры (Там же. С. 62; 2011. С. 57). На мой взгляд, для V в. до н. э. такое предположение вполне допустимо в контексте самой технологии изготовления псалиев с использованием железа и бронзы. Однако здесь следует обратить внимание на то, что оформление бронзовых окончаний псалиев из Южного Приуралья (Пятимаров и Кырык-Обы II) принципиальным образом отличается и выполнено в иной стилистической манере ( Смирнов , 1964. С. 322. Рис. 29: 4а ; Гуцалов , 2010. С. 54. Рис. 3: 5, 10, 11, 14, 15 ). В этой связи, что касается биметаллических псалиев из Переволочана и Филипповки, то их происхождение, так же как и целый ряд других элементов раннепрохоровской сбруи, явно связано с Прикубаньем второй половины IV в. до н. э.

В числе предметов конской гарнитуры обращает на себя внимание бронзовый зооморфный наносник (налобник) в форме головы хищной птицы (рис. 3: 5 ).

К настоящему времени известна широкая серия металлических украшений узды, крепившихся к наносному или налобному ремню, в уздечных наборах кочевников Южного Урала VI–IV вв. до н. э. ( Мышкин , 2015).

Рассматривая железные и бронзовые наносники в раннепрохоровских уздечных наборах, В. Н. Васильев выделяет категорию бронзовых зооморфных нано-сников (тип II), отмечая при этом, что стилистически близкие изделия на Южном Урале известны в Филипповских курганах (курган 3) и Сибайском I могильнике (курган 8) ( Васильев , 2004. С. 156, 157. Рис. 17) конца V – IV в. до н. э. и IV в. до н. э. На Нижнем Дону они отмечены в кургане у пос. Шолоховский IV в. до н. э. ( Смирнов , 1984. С. 130. Рис. 58: 6, 19–21 ). В. Р. Эрлих отмечает характерное наличие стилистически похожих наносников в памятниках Прикубанья IV вв. до н. э. ( Эрлих , 2010. С. 98).

Наносник, оформленный в виде головы хищной птицы, на Южном Урале происходит из жертвенного комплекса 1 кургана 4 могильника Филипповка I ( Яблонский , 2013. С. 77. № 93).

Из более ранних комплексов (конец VI – первая половина V в. до н. э.) в качестве стилистически близкой аналогии следует указать бронзовый наносник из могильника Кырык-Оба II (курган 12) ( Гуцалов , 2011. С. 85. Рис. 2: 4 ). Однако наносник из Кырык-Обы выполнен в более реалистической манере и в большей степени имеет сходство с наносникоми из кургана 8 (конь 5) могильника Пяти-мары I (рубеж VI–V вв. до н. э. либо начало V в. до н. э. ( Смирнов, Петренко , 1963. Табл. 17: 61 ) и курганов 3 и 5 могильника Бесоба (конец VI – V в. до н. э.) ( Мышкин , 2015. Рис. 2: 1, 5 ). Вместе с тем необходимо отметить, что наносник из рассматриваемого погребения могильника Переволочан I выполнен более схематично и может представлять собой поздний вариант подобной категории вещей.

Вызывает интерес распределитель для перекрестных ремней с зооморфным навершием (рис. 3: 4 ). Похожий предмет, но более реалистичного исполнения, происходит из жертвенного комплекса 1 кургана № 4 Филипповского 1 могильника ( Яблонский , 2013. С. 65. № 28). Вероятно, данные элементы конской сбруи конструктивно и функционально могут быть близки к распределителям с когтевидным (клювовидным) ( Очир-Горяева , 2012. С. 263, 264. Илл. 287: 2, 13, 16, 18, 19 ) или зооморфным ( Пшеничнюк , 2012. С. 114. Рис. 28: 2 ; Очир-Горяева , 2012. С. 263, 264. Илл. 287: 5 ; Яблонский , 2013. С. 220, 221. № 3115–3118) навер-шием, отмеченным в южноуральских комплексах V–IV вв. до н. э.

Вместе с тем распределители из рассматриваемого погребения и жертвенного комплекса кургана 4 Филипповки 1 существенно отличаются от известных распределителей с когтевидным навершием савроматских комплексов и составляют, на мой взгляд, более позднюю серию таких изделий.

Обращают на себя внимание фрагменты бронзовых округлых ажурных блях (рис. 3: 8 ). Похожие по форме и стилю бляхи выявлены на Среднем Дону в материалах могильников у с. Русская Тростянка, у с. Терновое, у хут. Дубовой и у с. Мастюгино ( Савченко , 2009. С. 277, 278. Рис. 15: 18–21 ). Стилистически похожая бляха была найдена в кургане № 4 у хут. Сладковский с датировкой IV в. до н. э. ( Смирнов , 1984. С. 51. Рис. 18: 2 ). Наличие подобных блях в составе конской узды отмечается в комплексах IV в. до н. э. из Абхазии ( Эрлих , 2010. С. 100, 101. Рис. 11: 4–9 ). В. Р. Эрлих, помещая эти предметы в круг вещей меотской традиции, отмечает, что своими первоначальными истоками эти бляхи могут быть связаны с комплексами Закавказья (Там же. С. 101). На Южном Урале бляхи такого типа найдены в одиночном кургане Яковлевка II ( Сиротин , 2015. С. 249. Рис. 2: 1 ) в комплексах второй половины IV в. до н. э.

Бронзовая полусферическая бляха (рис. 3: 9 ), бронзовые пронизи (рис. 3: 10, 11 ) и ворворка широко представлены среди предметов конского снаряжения ранних кочевников середины I тыс. до н. э. ( Савченко , 2009; Могилов , 2008; Очир-Горяева , 2012).

Вызывает интерес комплекс украшений, обнаруженных в погребении. Найденная в погребении серьга (височная подвеска?) (рис. 4: 3) имеет аналогии в известных раннекочевнических комплексах Южного Урала (Филипповка 1, Лебедевка IV, Новый Кумак и др.) и относится к типу серег в виде кольца с цилиндрическим блоком (Лылова, 2009; 2010). По подсчетам Е. В. Лыловой, к настоящему времени известно 29 экземпляров подобных изделий из южно- уральских комплексов. Рассматривая особенности данной категории инвентаря, Е. В. Лылова выделяет четыре типа блоков, различающихся по своей конструкции, техническому и художественному оформлению (Лылова, 2009. С. 26). Блок рассматриваемой серьги относится к первому типу в предлагаемой типологии и представляет собой достаточно сложное в технологическом отношении изделие. Такие серьги характерны только для территории Южного Урала, отмечены в погребениях второй половины V – IV в. до н. э. (Там же. С. 35) и не встречаются в более поздних комплексах (Лылова, 2010. С. 244).

Обращает на себя внимание браслет с заходящими концами, изготовленный из золотого прута (рис. 4: 1 ). Такая форма браслетов не встречается в савромат-ских памятниках и становится ведущей для памятников IV в. до н. э. Для более поздних комплексов III–I вв. до н. э. такие формы браслетов также нехарактерны ( Лылова , 2001. С. 128, 129).

Редким видом украшений для раннекочевнических комплексов Южного Урала являются золотые перстни с плетеным кольцом и прямоугольным щитком с выдавленными изображениями оленей (рис. 4: 2 ). Похожие перстни, изготовленные в подобной технологической и художественной манере, но в более качественном исполнении, были найдены при доследовании кургана 1 некрополя Филипповка 1 в богатом женском впускном погребении IV в. до н. э ( Яблонский , 2016. С. 748). Более упрощенный вариант подобных перстней с шинкой (кольцом), изготовленной из узкой пластинки, был найден в этом же некрополе в погребении 2 кургана 29 ( Яблонский , 2013. С. 209. № 2804).

Замечательными находками являются две золотые обкладки (оковки) деревянных сосудов . Одна из обкладок изготовлена в комплекте с полой объемной ручкой в виде фигуры кошачьего хищника (рис. 4: 4 ), другая плоская с изображением когтевидных завитков (рис. 4: 5 ). Обе они имеют стилистические аналогии в Филипповке 1 ( Федоров , 2012). Обкладка с изображением когтевидных завитков выполнена в схематичной манере и вполне может подходить под поздние (или деградированные, по В. К. Федорову) серии данных изделий последних десятилетий IV в. до н. э. ( Федоров , 2006). Похожие обкладки были найдены в могильнике Переволочан I в погребении 4 кургана 10 ( Пшеничнюк , 1995. С. 92. Рис. 17).

Найденные в погребении фрагменты бронзового зеркала (рис. 4: 9 ) относятся к типу 5.3 по классификации А. С. Скрипкина ( Скрипкин , 1990. С. 95). Время бытования таких зеркал А. С. Скрипкин определяет в целом IV в. до н. э., а В. Н. Васильев относит их ко второй половине IV – рубежу IV–III вв. до н. э. ( Васильев , 2004. С. 158).

Таким образом, набор погребального инвентаря в целом характерен для кочевнических комплексов IV в. до н. э. Вместе с тем определенные категории вещей позволяют уточнить дату рассматриваемого погребения не ранее второй половины IV в. до н. э. На мой взгляд, наиболее вероятная дата комплекса определяется последней четвертью IV – рубежом IV–III вв. до н. э. Этим же временем датируются и впускные погребения кургана.

В целом следует констатировать, что курган 12 относится к категории элитарных погребальных комплексов, требующих значительных трудозатрат на его возведение. Помимо относительно крупной насыпи курган имеет достаточ- но сложную, или двухчастную, по М. А. Очир-Горяевой (Очир-Горяева, 2011. С. 180), систему организации надмогильного пространства. Здесь отмечается отчетливое выделение центральной части кургана в виде дромосной могилы и деревянной надмогильной конструкции, являющихся признаком социальнопрестижного характера, что, в свою очередь, связано с высоким социальным статусом погребенных. Обращает на себя внимание богатый сопроводительный инвентарь, включающий в себя изделия из драгоценных металлов. Периферийная часть представлена четырьмя погребениями с разнообразным инвентарем, радиально расположенными относительно центрального погребального сооружения за пределами деревянной конструкции.

Все это еще раз подтверждает тезис о том, что дромосные могилы являлись элитными захоронениями определенной семейной группы ранних кочевников Южного Урала.

В середине IV в. до н. э. начинается процесс миграции ранних кочевников Южного Зауралья в юго-западном направлении, что приводит к прекращению функционирования к концу IV в. до н. э. всех известных могильников Южного Зауралья, в том числе и юго-восточной Башкирии ( Таиров , 2000. С. 21). Кочевое население, оставившее курганный некрополь Переволочан I, было вовлечено в начавшийся процесс этой миграции. В связи с этим могильник также прекращает свое существование не позднее конца IV – рубежа IV–III вв. до н. э. С уходом данной группы кочевников исчезает ряд форм погребальной обрядности и определенные категории инвентаря, и следующий этап в истории ранних кочевников Южного Урала связан с памятниками классической прохоровской культуры.

Список литературы Дромосное погребение IV в. до н. э. из кургана 12 некрополя Переволочан I на Южном Урале

- Вальчак С. Б., 2009. Об одной из функциональных деталей скифской уздечки Восточной Европы // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху / Ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. C. 126-140.

- Васильев В. Н., 2001. Вооружение и военное дело кочевников Южного Урала в VI-II вв. до нашей эры / Отв. ред. А. Х. Пшеничнюк. Уфа: Гилем. 153 с.

- Васильев В. Н., 2004. К хронологии раннепрохоровского комплекса // Уфимский археологический вестник. Вып. 5. С. 153-172.

- Генинг В. Ф., 1993. Большие курганы лесостепного Притоболья (IV-II вв. до н. э.) // Кочевники Урало-Казахстанских степей / Отв. ред. А. Д. Таиров. Екатеринбург: УИФ "Наука". С. 72-101.

- Гуляев В. И., Савченко Е. И., 2004. Новый памятник скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху / Ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 35-52.

- Гуцалов С. Ю., 2004. Древние кочевники Южного Приуралья VII-I вв. до н. э. Уральск. 136 с.

- Гуцалов С. Ю., 2010. Погребальные сооружения могильника Кырык-Оба II в Западном Казахстане // РА. № 2. С. 51-66.

- Гуцалов С. Ю., 2011. Этнокультурная специфика могильника Кырык-Оба II // РА. № 1. С. 81-96.

- Железчиков Б. Ф., 1992. Погребения IV в. до н. э. из Южного Приуралья и вопрос о времени появления дромосных могил // Проблемы хронологии сарматской культуры / Ред. А. С. Скрипкин. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та. С. 85-93.

- Зданович Г. Б., 1964. Находки из кургана на р. Куртамыш // Вопросы археологии Урала. Вып. 6. Екатеринбург. С. 88-93.

- Исмагилов Р. Б., 1996. Сарматское окно в Европу // Актуальные проблемы древней истории и археологии Южного Урала / Ред.: Н. А. Мажитов, М. Ф. Обыденнов. Уфа: Восточный университет. С. 32-71.

- Лылова Е. В., 2001. Ювелирные украшения из раннекочевнических погребений Южного Приуралья VI-IV вв. до н. э. // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. V / Ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. пед. ун-та. С. 126-137.

- Лылова Е. В., 2009. Об одном типе серег из погребений ранних кочевников Южного Урала // Вестник Челябинского государственного университета. № 37 (175). История. Вып. 36. С. 26-36.

- Лылова Е. В., 2010. Серьги в виде кольца с цилиндрическим блоком из погребений ранних кочевников степной зоны Южного Урала // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий / Ред.: М. М. Герасимова, В. Ю. Малашев, М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 237-246. (Материалы и исследования по археологии России; № 13.)

- Могилов О. Д., 2008. Спорядження коня скiфської доби у Лiсостепу Схiдної Европи. Київ; Кам'янець-Подiльський: ИА НАНУ. 439 с.

- Мошкова М. Г., 1974. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. М.: Наука. 51 с.

- Мошкова М. Г., Малашев В. Ю., 1999. Хронология и типология сарматских катакомбных погребальных сооружений // Археология Волго-Уральского региона в эпоху раннего железного века и Средневековья / Отв. ред.: А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. С. 172-212.

- Мошкова М. Г., Малашев В. Ю., Мещеряков Д. В., 2011. Дромосные и катакомбные погребения Южного Приуралья в савроматское и раннесарматское время // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: материалы VII Междунар. науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории" (11-15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник) / Ред.: Л. Т. Яблонский, С. И. Лукьяшко. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного научного центра РАН. С. 162-167.

- Мышкин В. Н., 2015. О некоторых категориях украшений наносных и налобных ремней конской узды у кочевников Южного Урала в скифское время // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 17. № 3. С. 273-280.

- Очир-Горяева М. А., 2011. О планиграфии курганов Южного Приуралья позднескифской эпохи // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: материалы VII Междунар. науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории" (11-15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник) / Ред.: Л. Т. Яблонский, С. И. Лукьяшко. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного научного центра РАН. С. 179-192.

- Очир-Горяева М. А., 2012. Древние всадники степей Евразии. М.: ТАУС. 469 с.

- Пшеничнюк А. Х., 1983. Культура ранних кочевников Южного Урала. М.: Наука. 199 с.

- Пшеничнюк А. Х., 1995. Переволочанский могильник // Курганы кочевников Южного Урала / Ред. Б. Б. Агеев. Уфа: Гилем. С. 62-96.

- Пшеничнюк А. Х., 2012. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV века до н. э. на Южном Урале. Уфа: Ин-т истории, языка и литературы Уральского науч. центра РАН. 280 с.

- Савченко Е. И., 2009. Снаряжение коня скифского времени на Среднем Дону как археологический источник // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху / Ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. C. 221-325.

- Сиротин С. В., 2008. Исследования на курганном могильнике Переволочан в Зауральской Башкирии в 2007 г. (предварительное сообщение) // Ранние кочевники Волго-Уральского региона: материалы междунар. науч. конф. "Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий" (г. Оренбург. 21-25 апреля 2008 г.) / Ред. Л. Т. Яблонский. Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. пед. ун-та. С. 136-139.

- Сиротин С. В., 2010. Курган № 11 курганного могильника Переволочан в Зауральской Башкирии // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий / Ред.: М. М. Герасимова, В. Ю. Малашев, М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 323-337. (Материалы и исследования по археологии России; № 13.)

- Сиротин С. В., 2015. Предметы конской сбруи из насыпей курганов ранних кочевников Южного Урала (по материалам раскопок 2008-2013 годов) // Этнические взаимодействия на Южном Урале: материалы VI Всерос. науч. конф. / Отв. ред. А. Д. Таиров. Челябинск: Челябинский гос. краевед. музей. С. 247-256.

- Сиротин С. В., 2016. Об относительной хронологии и датировке могильника Переволочан I // Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии: материалы IX Междунар. науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории", посвящ. 100-летию со дня рождения Константина Федоровича Смирнова: сб. ст. / Ред.: Л. Т. Яблонский, Л. А. Краева. Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. пед. ун-та. С. 253-263.

- Сиротин С. В., Богачук Д. С., Окороков К. С., 2018. Курганная группа "Богатырские могилки" № 4 (Оренбургская область, Оренбургский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 334-339. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Сиротин С. В., Трейстер М. Ю., 2014. Погребение с ближневосточными (?) и центрально-азиатскими импортами из кургана Яковлевка II // Сарматы и внешний мир: материалы VIII Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории" (Уфа, Ин-т истории, языка и литературы Уральского отделения РАН, 12-15 мая 2014 г.) / Отв. ред.: Л. Т. Яблонский, Н. С. Савельев. Уфа: Ин-т истории, языка и литературы Уральского отделения РАН: Центр "Наследие". С. 207-217. (Уфимский археологический вестник; вып. 14.)

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 299 с.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы (ранняя история и культура сарматов). М.: Наука. 376 с.

- Смирнов К. Ф., 1972. САрматские катакомбные погребения Южного Приуралья, Поволжья и их отношение к катакомбам Северного Кавказа // СА. № 1. С. 73-81.

- Смирнов К. Ф., 1978. Дромосные могилы ранних кочевников Южного Приуралья и вопрос происхождения сарматских катакомб // Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы / Ред.: В. И. Козенкова, Ю. А. Краснов, И. Г. Розенфельдт. М.: Наука. С. 56-64.

- Смирнов К. Ф., 1984. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М.: Наука. 183 с.

- Смирнов К. Ф., Петренко В. Г., 1963. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья / Ред. Б. А. Рыбаков. М.: Изд-во АН СССР. 71 с. (САИ; вып. Д1-9.)

- Таиров А. Д., 2000. Прохоровская культура Южного Урала: генезис и эволюция // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология: материалы IV междунар. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Вып. 1 / Ред. В. Н. Мышкин. Самара: Изд-во Самарского науч. центра РАН. С. 16-28.

- Таиров А. Д., 2009. О трансформации культуры кочевников Южного Урала в конце V - начале IV вв. до н. э. // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 10. С. 137-148.

- Таиров А. Д., Гаврилюк А. Г., 1988. К вопросу о формировании раннесарматской (прохоровской) культуры // Проблемы археологии Урало-Казахстанских степей / Ред. Г. Б. Зданович. Челябинск: Башкирский гос. ун-т: Челябинский гос. ун-т. С. 141-159.

- Федоров В. К., 2006. О предназначении деревянных сосудов ранних кочевников Южного Урала, украшенных драгоценными обкладками // Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время. К 70-летию А. Х. Пшеничнюка / Под ред. Г. Т. Обыденновой, Н. С. Савельева. Уфа: Гилем. С. 46-57.

- Федоров В. К., 2012. Материалы к каталогу неизданных предметов из драгоценных металлов, найденных в кургане 1 Филипповского могильника // Пшеничнюк А. Х. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV века до н. э. на Южном Урале. Уфа: Ин-т истории, языка и литературы Уральского науч. центра РАН. С. 235-257.

- Федоров В. К., Васильев В. Н., 2017. Уздечный набор с бляхами в виде рыб из кургана № 4 могильника Сара в восточном Оренбуржье // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Социально-гуманитарные науки". Т. 17. № 1. С. 54-62.

- Эрлих В. Р., 2006. Связи Прикубанья с Поволжьем и Приуральем во второй половине IV в. до н. э. (по материалам Тенгинских святилищ) // Город и степь в контактной евро-азиатской зоне: тез. докл. III Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Г. А. Федорова-Давыдова (1931-2000) / Отв. ред. В. В. Мурашева. М.: Нумизматическая литература. С. 60-62.

- Эрлих В. Р., 2010. Узда Колхиды и Центральной Грузии античной эпохи: к проблеме выделения традиций // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий / Ред.: М. М. Герасимова, В. Ю. Малашев, М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 73-106. (Материалы и исследования по археологии России; № 13.)

- Эрлих В. Р., 2011. Святилища некрополя Тенгинского городища II, IV в. до н. э. М.: Наука. 212 с.

- Яблонский Л. Т., 2011. Погребальный обряд ранних кочевников Приуралья переходного времени и вопросы археологической периодизации памятников // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: материалы VII Междунар. науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории" (11-15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник) / Ред.: Л. Т. Яблонский, С. И. Лукьяшко. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного научного центра РАН. С. 234-240.

- Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004-2009 гг.): каталог коллекции. Кн. 1. М.: ИА РАН. 232 с.

- Яблонский Л. Т., 2016. Новые археологические данные об ахеменидских влияниях на Южном Урале // Вестник древней истории. № 3. С. 744-766.