Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, выделенные из плодов абрикоса (Prunus armeniaca)

Автор: Абдуллабекова Динаханум Абиляевна, Качалкин Алексей Владимирович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Показано, что природным источником дрожжей Saccharomyces cerevisiae, выделение которых ограничено в основном бродильными производствами, могут быть плоды абрикоса. Идентификация вида, проведенная на основании морфо-физиологических признаков, подтверждена анализом нуклеотидных последовательностей D1/D2 доменов 26S рДНК. Биотехнологические характеристики выделенных культур позволяют рекомендовать этот локус для направленного поиска производственно-ценных штаммов.

Плодово-ягодные вина, дрожжи, 26s рднк

Короткий адрес: https://sciup.org/148200953

IDR: 148200953 | УДК: 582.282.23.

Текст научной статьи Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, выделенные из плодов абрикоса (Prunus armeniaca)

рДНК

Одним из основных компонентов естественных микробоценозов, локализованных на винограде и других сочных плодах, являются аскомицето-вые дрожжевые организмы, у которых в различной степени выражена способность к сбраживанию сахаров. Встречаемость среди них представителей синантропного вида Saccharomyces cerevisiae , выделение которого в основном ограничено бродильными производствами, отмечается редко. Наличие в дрожжевом сообществе плодов дрожжей-сахаромицетов позволяет вести скрининг производственно-ценных штаммов и несёт определённую информацию об их экологии. Более изученным природным источником дрожжей , где исследователи отмечают присутствие вида S. cerevisiae , является виноград, традиционно используемый для по-лучения вин. В последние годы, наряду с интересом к натуральным виноградным винам, отмечается возрастание популярности плодово-ягодных вин, которые по своему лечебному действию зачастую не уступают лучшим красным виноградным винам благодаря высокому содержанию биологически активных веществ [1, 2]. В связи с этим не ослабевает интерес микробиологов к выделению и исследованию дрожжей-бродильщиков, обитающих на плодах и ягодах в регионах, где они произрастают в достаточных для промышленной переработки объёмах [3-5].

Плоды разных растений как естественная среда обитания эпифитных дрожжей неравноценны, так как различаются анатомическим строением, количеством и химическим составом выделяемых поверхностных экссудатов, адгезивными свойствами. Наряду с этим степень колонизации субстрата тем

или иным видом определяется такими факторами, как температура, влажность, солнечная радиация, взаимодействием между растительным субстратом и микробным сообщества, уровнем миграции клеток и скоростью их роста. В качестве вероятного природного локуса дрожжей S. cerevisiae нами были исследованы плоды абрикосового дерева ( Prunus armeniaca) , которое, являясь теплолюбивой культурой, имеет ограниченный ареал произрастания. Абрикосовое растение издавна известно на Северном Кавказе, где плодоносит менее регулярно, чем другие косточковые культуры, что связано с его биологическими особенностями, обусловливающими нестабильную зимостойкость. Абрикос характеризуется короткой фазой глубокого зимнего покоя и уже в январе цветковые почки выходят из этого состояния, из всех плодовых культур он наиболее подвержен подмерзанию в условиях юга.

Объекты и методы. Исследование проводили на плодах абрикоса сорта «Краснощёкий», культивируемых в Дагестане на равнинном и предгорном биотопах, расположенных на высотных отметках 34 и 475 метров над уровнем моря, соответственно. Образцы отбирали один раз в год в июле (2006, 2007 гг.), когда абрикосы накапливали максимальную для конкретных экологических условий концентрацию сахаров. Плоды снимали в разных точках участка в равных количествах и, соблюдая необходимые меры стерильности, смешивали для получения средней пробы. Из абрикосов, составивших среднюю пробу, удаляли косточки, мякоть разрезали на кусочки и помещали в стерильные 3-х литровые банки, в количестве 60-70% от объёма. В тот же день образцы доставляли в лабораторию и с момента спонтанного забраживания мезги (смесь стекшего сока и кусочков плодов) до остановки брожения каждые 2-3 дня проводили высевы на твёрдую питательную среду виноградное сусло – агар в чашки Петри. Начало забраживания отмечали через 46-48 часов после измельчения плодов. Образец высевали в пяти повторностях, посевы инкубировали при комнатной температуре в течение 5-7 суток. Выросшие колонии дрожжей с помощью бинокулярной лупы разделяли на морфологические типы, две-три колонии каждого типа выделяли в чистую культуру.

При снятии результатов посева производили выделение только колоний, вероятно относящихся к роду Saccharomyces , в работе не рассматривались изоляты характер роста которых на плотных средах (цвет, консистенция, форма колоний и штриха, а также размер колоний) явно не соответствовал описаниям представителей этого рода в специальной литературе и определителях [6, 7]. Бластиче-ский тип вегетативного размножения с многосторонним почкованием, форма клеток – круглые и овальные, иногда удлинённые, образование на среде Городковой круглых и слабоовальных, бесцветных, гладких аскоспор в количестве 1-4 в аске явились основными микроморфологическими диагностическими признаками по которым дрожжи отнесли к роду Saccharomyces и дальнейшую видовую идентификацию проводили по физиологическим и культуральным признакам. Культуры тестировали на способность к ферментации глюкозы, галактозы, сахарозы, мальтозы, раффинозы, лактозы, мелибиозы, трегалозы; к росту на агаризован-ной среде при температуре 37оС и 40оС и дополнительно к сбраживанию стерильного виноградного сока с низким значением рН 2,5-3,0. В результате как вид S. cerevisiae были идентифицированы штаммы, утилизирующие только первые четыре сахара, имеющие максимальную температуру роста 370С (при 400С рост биомассы отсутствовал) и проявившие себя как хорошие бродильщики на виноградной среде

Для проверки фенотипической идентификации была проведена генетическая идентификация одного из выделенных штаммов (штамм А3) с использованием анализа нуклеотидных последовательностей D1/D2 доменов региона 26S (LSU) рДНК. Выделение ДНК и проведение ПЦР производили по методике, описанной ранее [8]. Для амплификации использовали праймеры ITS1f (5’-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTA) и NL4 (5’-GGTCCGTGTTTCAAGACGG). Секвенирование амплифицированного региона производили в Научно-производственной компании «Синтол» (г. Москва). Полученные результаты были использованы для проведения филогенетического анализа с помощью программ MAFFT 6 и MEGA4. Сиквенсы типовых штамов для построения филогенетического дерева были использованы из генбанка NCBI (.

Изучение выделенных в ходе работы штаммов S. cerevisiae по способности к продуцированию и трансформации компонентов, имеющих важное значение при технологической характеристике, производилось в сравнении с контрольным штаммом (К) – «Дагестанский абрикосовый-4», обладающим ценными производственными признаками [9]. Абрикосовый сок заводского изготовления сахаристостью 13,7 г/100 см3 и титруемой кислотностью 3,6 г/дм3 сбраживали на этих культурах и в полученных виноматериалах определяли количество этанола, остаточных сахаров, титруемых и летучих кислот, средних эфиров в соответствии с действующими ГОСТами [10] и комплекс летучих компонентов на газовом хроматографе «Кристалл-200М» с пламенно-ионизационным детектором на капиллярной колонке НР-FFАР (50 м х0,32 мм) с 10% диэтленгликольсукцинатом, газ носитель – азот(1,8-2,7 дм/ч3).

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований показано, что дрожжи, идентифицированные как S. Cerevisiae, были изолированы с плодов абрикоса независимо от места произрастания, при этом отмечали нерегулярность их выделения. Так, в 2006 г. этот вид был обнаружен на плодах, культивируемых в равнинном биотопе – два штамма (А1, А2), а на следующий год в предгорном – один штамм (А3). Согласно полученным данным, все опытные штаммы, как и контрольный проявили способность к полному сбраживанию сахаров и повышению титруемых кислот. Дрожжи варьировали по количеству синтезируемых летучих кислот, ацетальдегида, эфиров и высших спиртов, при этом в образцах, полученных на культурах А1, А2, А3 отмечена тенденция к меньшему накоплению летучих кислот и большему ацетальдегида (табл.). Таким образом, штаммы, выделенные с плодов абрикоса, обладали высокой бродильной активностью, обеспечивающей полное выбраживание сахаров и хороший выход спирта, и характеризуются способностью к образованию побочных продуктов брожения в пределах, допустимых для натуральных качественных спиртосодержащих напитков.

Таблица. Состав абрикосовых виноматериалов после сбраживания на различных штаммах

|

Показатели |

Штаммы |

|||

|

А1 |

А2 |

А3 |

К |

|

|

спирт, % об. |

8,1 |

7,89 |

8,2 |

8,1 |

|

остаточный сахар, г/100 см3 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

|

титруемые кислоты, г/дм3 |

4,3 |

4,1 |

4,6 |

4,2 |

|

летучие кислоты, г/дм3 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

0,3 |

|

ацетальдегид, мг/дм3 |

62,2 |

63,6 |

104,1 |

37,2 |

|

сумма средних эфиров, мг/дм3 |

99,9 |

54,2 |

102,5 |

82,5 |

|

сумма высших спиртов, мг/дм3 |

232,4 |

182,1 |

217,7 |

242,0 |

Органолептическая характеристика виноматериалов показала, что по цвету, вкусу и аромату они близки, имели чётко выраженный аромат абрикосов и абрикосовой косточки, более высоко оценивался образец, полученный с использованием штамма А3. Качество и химический состав виноматериалов, сброженных на дрожжах, выделенных из природных местообитаний, свидетельствует о возможности их использования для производства натуральных плодовых вин и этилового спирта, на основе которого готовят крепкие алкогольные абрикосовые напитки, как например известный «Арцах Абрикосовый». Технология получения ароматного спирта и спиртового морса из абрикосов предложена в Дагестане – единственном в России регионе, где их выращивают в количестве, достаточном для промышленной переработки [11].

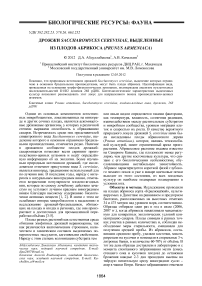

На сегодняшний день интенсивное развитие молекулярно-биологических и генетических методов, начатое с конца ХХ века привело к возникновению новых молекулярных подходов к выделению видов у дрожжей и переходу от фенотипической систематики дрожжей, когда в качестве критериев видовой дифференциации рассматриваются морфофизиологические признаки, к филогенетической, построенной на изучении нуклеотидных последовательностей ДНК. В этой связи становится нормой использование этих методов для уточнения таксономического статуса штаммов, которые по своим свойствам могут быть рекомендованы в качестве агентов биотехнологии. Молекулярногенетическое изучение дрожжей Saccharomyces, выделенных с поверхности ягод плодово-ягодных растений и из различных ферментационных процессов впервые позволило обнаружить наряду с S.cerevisiae гибридные штаммы S. cerevisiae х S.bayanus var. uvarum среди пекарских дрожжей и изолятов с ягод чёрной смородины [12]. Проведенный анализ нуклеотидных последовательностей D1/D2 доменов 26S рДНК подтвердил фенотипическую идентификацию штаммов S. cerevisiae, изолированных с плодов абрикоса (рис. 1).

74j AYU4S1 /2 saccharomycespastonanus nkkl Y-271 riN I

2L AY048156 Saccharomyces bayanus var. bayanus Y-12624T

AY130339 Saccharomyces bayanus var. uvarum Y-17034T

---AF398480 Saccharomyces kudriavzevii NRRL Y-27339T

_ ---EF580918 Saccharomyces arboricolus CBS 10644T

AY048155 Saccharomyces paradoxus NRRL Y-17217NT p AF398478 Saccharomyces cariocanus NRRL Y-27337T

I Saccharomyces cerevisiae (strain A3)

97 * AY048154 Saccharomyces cerevisiae NRRL Y-12632NT

----------AF398479 Saccharomyces mikatae NRRL Y-27341T

----------AY048157 Kazachstania servazzii NRRL Y-12661T

Рис. 1. Филогенетическое положение штамма S. cerevisiae (A3) полученное методом максимальной экономии (Maximum Parsimony analysis) на основании выровненных нуклеотидных последовательностей D1/D2 доменов 26S рДНК. Номера, данные над разветвлениями, соответствуют частоте (>55%) соединения таксонов при 1000 построений.

Шкала показывает число замен на длину используемых для анализа нуклеотидных последовательностей (551 п.н.). U72163 Zygosaccharomyces rouxii NRRL Y-229T – скрытая внешняя группа

В результате проведенной работы показано, что дрожжи вида S.cerevisiae спорадически встречающиеся на поверхности сочных плодов и ягод могут входить в состав дрожжевых группировок, формирующихся на плодах абрикоса, что позволяет вести направленный поиск штаммов для нужд биотехнологии. Расширение сведений об освоении растительных локусов дрожжами S. cerevisiae должно способствовать более полному пониманию биологии вида, однако использованная нами методика разового отбора проб, позволяя сделать определённые выводы, не даёт ответа на многие вопросы в этом аспекте.

Интересные результаты, касающиеся распространения в природе дрожжевых грибов рода Saccharomyces, были получены за последнее время при исследовании численности и таксономического состава дрожжей филлосферы и почвы [13-15]. Было показано, что достаточно часто в определенных природных локусах наблюдается обильное присутствие и даже доминирование вида S. paradoxus, при этом периоды такого обильного выделения очень кратковременны, выявление которых возможно только при изучении дрожжевых сообществ динамике.

Выводы: особенности экологии и распространения в природе дрожжей рода Saccharomy-ces изучены недостаточно. Изучение дрожжевых сообществ природных локусов в Дагестане продолжается с учётом годовой динамики на основе вертикально-ярусного подхода, включающего одновременный анализ образцов из различных биогеоценотических ярусов – живое растение, опад, почва, разработанного на факультете почвоведения МГУ, позволяющего с большей достоверностью проводить их исследование в синэкологическом и биогеографическом аспектах [16].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-01222.

Список литературы Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, выделенные из плодов абрикоса (Prunus armeniaca)

- Heinonen, I.M. Antioxidant activity of berry and fruit wines and liquors/I.M. Heinonen, P.J. Lehtonen, A.I. Hopia//Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1988. V.46. №1. P. 25-31.

- Bradstock, N. Cider, Perry and Fruin Wines//Fruit Processing. 2000. № 3. P. 176-182.

- Колесник, И.М. Исследование дрожжевой микрофлоры ягод в Западной Беларуси и поиск новых штаммов для плодово-ягодного виноделия/И.М. Колесник, Н.Н. Мартыненко, И.М. Грачева//Хранение и переработка сельхозсырья. 2004. №1. С. 27-28.

- Руденко, Е.Ю. Перспективные штаммы дрожжей для плодово-ягодного виноделия в Самарской области//Виноделие и виноградарство. 2007. №3. С. 24-25.

- Абдуллабекова, Д.А. Биотехнологические свойства дрожжей-сахаромицетов, выделенных на винограде и плодах/Д.А. Абдуллабекова, Е.С. Магомедова//Виноделие и виноградарство. 2009. №5. С. 16-17

- Бабьева, И.П. Методы выделения и идентификации дрожжей/И.П. Бабьева, В.И. Голубев. -М.: Пищевая промышленность, 1979. 120 с.

- Kurtzman, C.P. The Yeasts, a taxonomic study. Fourth revised and enlarged edition/C.P. Kurtzman, J.W. Fell (eds.). -Amsterdam: Elsevier Science B.V, 1998. 1055 p.

- Качалкин, А.В. Новые данные о распространении некоторых психрофильных дрожжевых грибов в Московской области//Микробиология. 2010. Т. 79. №6. C. 843-847.

- Патент РФ №2113469, 20.06.1998

- Государственный контроль качества винодельческой продукции. -М.: Издательство стандартов, 2003. 872 с.

- Ибрагимова, Н.У. Влияние различных факторов на процесс сбраживания абрикосового сусла/Н.У. Ибрагимова, М-З.В. Вагабов, З.М. Вагабова и др.//Известия вузов. Пищевая технология. 2000. №2. С.28-31.

- Наумова, Е.С. Молекулярно-генетическая дифференциация культурных дрожжей Saccharomyces/Е.С. Наумова, М.В. Жолудева, Н.Н. Мартыненко, Г.И. Наумов//Микробиология. 2005. Т.74, №2. С. 215-223.

- Юрков, А.М. Первое выделение дрожжей Saccharo-myces paradoxus в Западной Сибири//Микробиология. 2005. Т. 74, № 4. С. 533-536.

- Глушакова, А.М. Массовое выделение и идентификация дрожжей Saccharomyces paradoxus из филлосферы растений/А.М. Глушакова, Ю.В. Иванникова, Е.С. Наумова, И.Ю. Чернов//Микробиология. 2007. Т. 76. №2. С. 236-242.

- Глушакова, А.М. Особенности динамики эпифитных и почвенных дрожжевых сообществ в зарослях Недотроги железистой на перегнойно-глеевой почве/А.М. Глушакова, А.В. Качалкин, И.Ю. Чернов//Почвоведение. 2011. № 8. C. 966-972.

- Максимова, И.А. Структура сообществ дрожжевых грибов в лесных биогеоценозах/И.А. Максимова, И.Ю. Чернов//Микробиология. 2004. Т. 73. №4. С. 558-566.