Дуральная архитектура кавернозного синуса. Строение твердой мозговой оболочки селлярной области

Автор: Люнькова Р. Н.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 4 (58), 2022 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена изучению топографии кавернозного синуса и клинико-анатомическому обоснованию выполнения нейрохирургических операций. Раскрыты аспекты топографии внутренней сонной артерии, кавернозного синуса, черепных нервов селлярной и параклиноидной областей, топографии и строения твердой мозговой оболочки на основании черепа, дупликатур твердой мозговой оболочки, связок намета мозжечка, менингеальных мембран (мембраны цистерн основания головного мозга, каротидно-окуломоторная мембрана проксимального каротидного кольца) и каротидных колец. Работа содержит большое количество топограмм и схем, основанных на данных научной литературы, а также собственных наблюдениях автора.

Клиническая анатомия, кавернозный синус, твердая мозговая оболочка, нейрохирургия, селлярная область

Короткий адрес: https://sciup.org/143179118

IDR: 143179118 | УДК: 616.14 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2022.4.MORPH.1

Текст научной статьи Дуральная архитектура кавернозного синуса. Строение твердой мозговой оболочки селлярной области

УДК 616.14

Cite as: Lunkova R.N. Dural architecture of the cavernous sinus. Structure of the dura mater of the sellar region. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. Rehabilitation, Doctor and Health. 2022;12(4):24-47.

Хирургия основания черепа требует знаний топографии внутренней сонной артерии (ВСА), кавернозного синуса (КС), черепных нервов селлярной и параклиноидной областей.

Не менее важны знания топографии и строения твердой мозговой оболочки (ТМО) на основании черепа, дупликатур ТМО, связок намета мозжечка, менингеальных мембран (мембраны цистерн основания головного мозга (ГМ), каротидноокуломоторная мембрана проксимального каротидного кольца) и каротидных колец в нейроонкологии и в сосудистой нейрохирургии. В научной нейрохирургической литературе продемонстрирована эффективность применения транскавернозных подходов для диссекции и клипирования сложных артериальных аневризм (АА) [4–6, 8, 9, 11, 13, 16]. Например, при нормальном положении АА на уровне спинки турецкого седла (выше или ниже 5 мм) можно выполнить стандартный доступ: птериональный или подвисочный. Однако, в случаях сочетания низкого положения АА верхушки БА со сложной конфигурацией аневризмы нейрохирургу необходимо осуществить адекватный подход, обеспечивающий оптимальный обзор пришеечной части и несущей АА артерии с определенным объемом хирургической свободы и возможностью надежного выключения АА из кровотока. Базальные подходы (транскавернозные или тран-спетрозальные доступы) и работу на основании черепа применяют для лечения АА ВББ и АА параклиноидной локализации (АА клиноидного и офтальмического сегмента) [6, 11, 16].

По классификации, предложенной L. Sekhar (2006), в дальнейшем А. Yasuda (2008), транскавернозными считаются доступы, которые проходят через границы кавернозного синуса с деструкцией наклоненных отростков, связочного аппарата намета мозжечка (рассечение передней и задней петроклиноидной связок), менинго-переорбитальной связки в области верхней глазничной щели, колец и мембран ВСА. Поэтому, например, выполненный птериональный доступ с передней клиноидэктомией (резекцией переднего наклоненного отростка и части зрительной распорки) для клипирования низкорасположенных офтальмических АА с диссекцией дистального кольца, серповидной связки, зрительного чехла и мобилизацией клиноидного сегмента ВСА (С5) и устья зрительной артерии считают передним транскавернозным доступом. Рядом зарубежных нейрохирургов (L. Seoane, A. Chanda, E. Figuerdo, M. Wanibuchi, L. Sekhar, J. Basma, A. Krisht) предложены различные варианты выполнения транскавернозных доступов. Основная идея транскавернозного подхода, как и любого другого базального доступа, заключается в уменьшении проекционного операционного угла, лежащего в плоскости операционной оси, в проекции которого обзор не доступен. В области выполнения основных хирургических действий на основании черепа, границы селлярной и параклиноидной областей, составляющие их нейроваскулярные и костные структуры, перекрывают обзор и препятствуют адекватному подходу к глубоким структурам основания черепа. Поэтому уменьшение проекционных углов путем резекции зоны препятствия обеспечивает адекватный обзор и клипирования труднорасположенных АА (АА с широкой шейкой) или выполнения диссекции опухолевой ткани от здоровых структур ГМ.

Строение кавернозного синуса и дуральные взаимоотношения с нейроваскулярными комплексами важны для корректной работы на основании черепа. Ключ к успешной реализации транскавернозных базальных подходов лежит в понимании дуральной архитектуры КС и детализации знаний о взаимосвязи оболочек основания черепа с сегментами и ходом ВСА, костными структурами селлярной области и отделами венозных коллекторов для профилактики кровотечения, улучшения обзора в пределах созданного хирургического промежутка или в топографо-анатомических зонах непосредственных хирургических действий (межножковая ямка, Меккелева полость, препонтинная цистерна, отделы ската и др.). Кровотечение из венозных полей кавернозного синуса и клиноидного пространства после клиноидэктомий, резекции спинки турецкого седла и части ската остается проблемой. Несмотря на риски кровотечения, базальные доступы выполняют для диссекции опухолей основания черепа и осуществления клипирования сложных АА, технику их развивают, методы совершенствуют.

Группа японских нейрохирургов T. Toyooka et all. (2017) прооперировали 82 пациента (61 пациент со сложными АА – параклиноидной локализации и АА БАБ и 21 пациент с параселлярными опухолями). Авторы использовали экстрадуральный темпорополярный передний транскавернозный доступ и разделили пациентов на две группы по применяемому методу гемостаза. В первой группе (67 человек) для гемостаза из кавернозного синуса использовали аппликации Серджисел Surgicel Fibrillar (Oxidized cellulose cotton), тампонируя место кровотечения. Во второй группе (15 человек) осуществляли введение фибринового клея (fibrin glue) в треугольники кавернозного синуса (чаще использовали треугольник Доленса и Мюллана) в количестве от 0,5 до 2,5 мл. Авторы сравнивали до- и послеоперационные данные

нейровизуализации, где анализировали топографию АА (или вовлечение в опухолевый процесс отделов кавернозного синуса и треугольников основания черепа), оценивали качество клипирования АА (или удаления опухоли), а также пред- и послеоперационные 3DКТ-венограммы, оценивали

изменения венозного кровотока по базальным венозным коллекторам. Исследование показало, что введение клея в кавернозный синус эффективно останавливает кровотечение во время диссекции его отделов. В 25 % случаев менялся венозный отток по данным венограмм, но случаев отека ГМ при введении клея не наблюдали. В приведенном исследовании только в одном из 82 случаев после транскавернозного доступа в группе пациентов с гемостазом Серджиселем диагностирован отек ГМ, пролеченный декомпрессивной краниотомией. Авторы сделали вывод, что гемостаз фибриновым клеем отделов КС через треугольники КС и основания черепа надежен и без- опасен

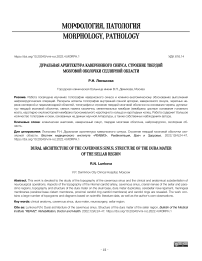

(рис. 1).

Рисунок 1. Экстрадуральный темпорополярный передний транскавернозный доступ. Интраоперационные фотографии и динамическая оценка венозного оттока после операции. А – выполнен транскавернозный доступ для клипирования правой параклиноидной АА (желтая стрелка) у пациента 40 лет. Вскрыта верхняя глазничная щель (SOF), проведена резекция переднего наклоненного отростка (ACP), малого крыла клиновидной кости и зрительной распорки, рассечено дистальное дуральное кольцо (DDR), мобилизован клиноидный сегмент ВСА (С3), в область треугольника Доленса уложен гемостатический материал (черная стрелка); В – транскавернозный подход слева к межножковой цистерне для клипирования АА БА у пациента 61 года. Основная часть доступа проведена в области дна СЧЯ, ТМО латеральной стенки кавернозного синуса расслоена, обнажен треугольник Мюллана (МТ) (желтая стрелка), через который проведена инъекция кавернозного синуса 1,0 мл фибринового клея; С–F – нейровизуализация данных этого же пациента; С – 3DКТ-венограмма основания черепа. Стрелка на усиленном венозном рисунке основания черепа, смещение вен сфенопариетальной группы и дна СЧЯ, без дефекта оттока крови через заднее венозное поле кавернозного синуса в базилярное сплетение, функционирование верхнего каменистого синуса без нарушения оттока в бассейне глубоких вен Розенталевой группы; D – 3DКТ-качества клипирования ААБА; F – до- и Е – послеоперационные венограммы. Уменьшение оттока в системе сфенопариетального синуса и вен Сильвиевой группе на стороне оперативного вмешательства. Венозный рисунок усилен [30]

Figure 1. Extradural temporopolar anterior transcavernosal access. Intraoperative photographs and dynamic assessment of venous outflow after surgery. A – Transcavernous access for clipping of the right paraclinic AA (yellow arrow) was performed in a 40-year-old patient. The upper ocular fissure (SOF) was opened, the anterior tilted process (ACP), the small wing of the sphenoid bone and the optic strut were resected, the distal dural ring (DDR) was dissected, the cuneiform segment of the VSA (C3) was mobilized, and hemostatic material was placed in the area of the DOLENS triangle (black arrow); B – the left transcavernosal approach to the intercostal cistern for AA AA clipping in a patient aged 61. The main part of the access was performed in the area of the floor of the SCJ, the dura mater of the lateral wall of the cavernous sinus was dissected, the Mullan triangle (MT) was exposed (yellow arrow), through which 1.0 ml of fibrin glue was injected into the cavernous sinus; C-F – neuroimaging data of the same patient; C – 3DCT-venogram of the skull base. Arrow on the enhanced venous pattern of the skull base, displacement of the sphenoparietal group veins and the floor of the SCJ, no outflow defect through the posterior venous field of the cavernous sinus into the basilar plexus, functioning of the superior fossa sinus without outflow disturbance in the Rosenthal group deep vein pool; D – 3DCT-quality of AABA clipping; F – pre- and E – postoperative venograms. Reduced outflow in the sphenoparietal sinus and Sylvian group veins system on the side of surgical intervention. The venous pattern is enhanced [30]

В проанализированной нами литературе, посвященной хирургии кавернозного синуса, показано, что оболочки, слагающие базальный венозный коллектор, имеют сложное строение. Авторы акцентируют внимание на двухслойной структуре оболочек стенки кавернозного синуса (наружный и внутренний слои), что важно для осуществления его диссекции, безопасного рассечения и входа в его отделы через его треугольники.

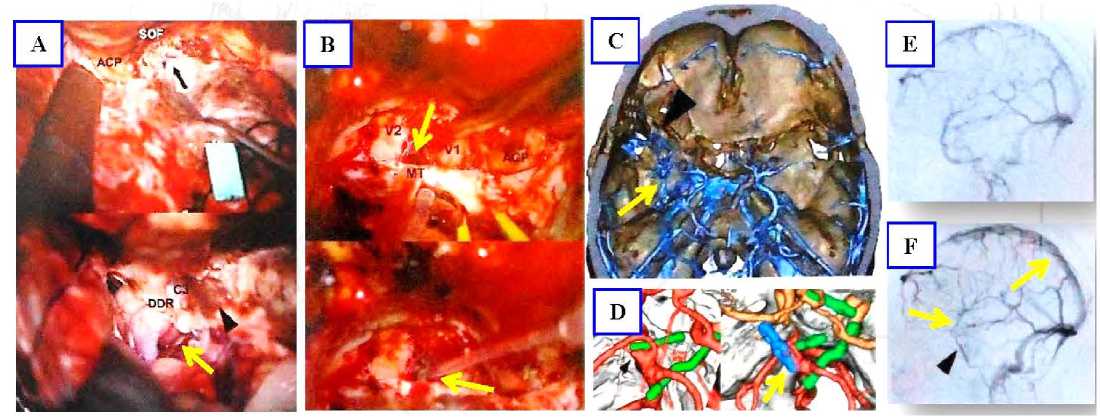

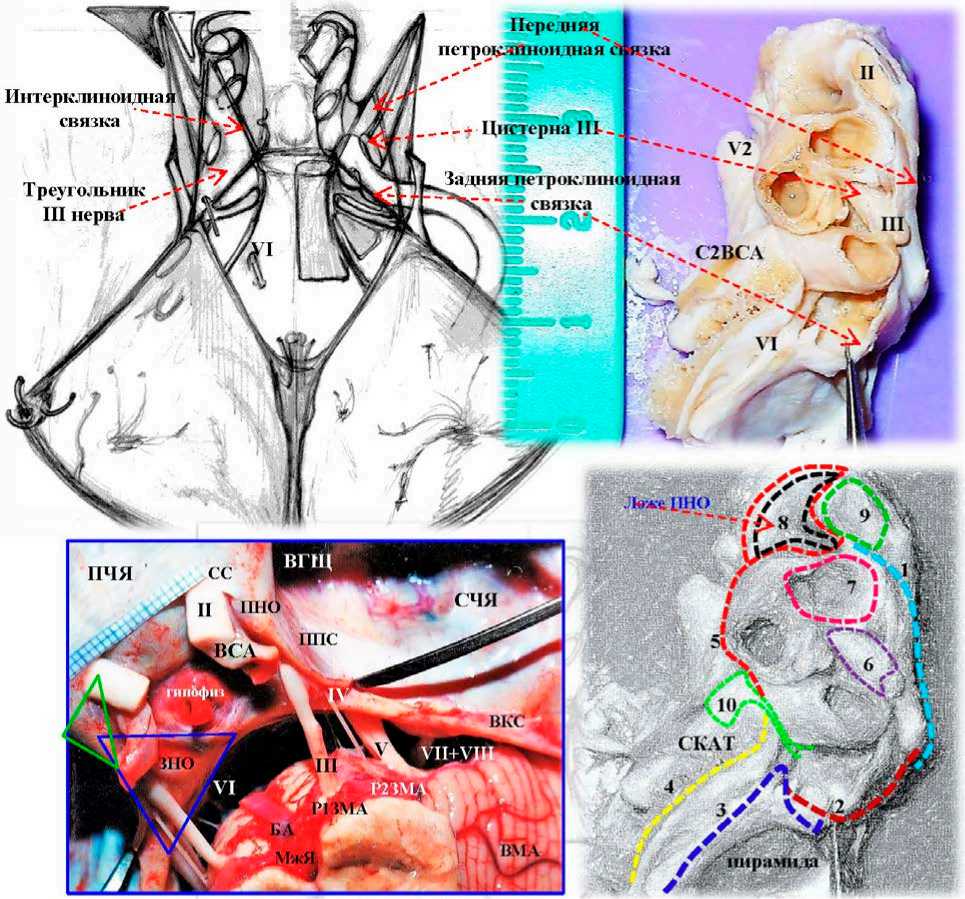

Т. Kawase еt al. (1996) провели анатомическое и гистологическое исследование менингеальной структуры стенок кавернозного синуса и рассмотрели клинико-хирургическое значение строения КС в хирургии опухолей основания черепа. Авторы пришли к выводу, что кавернозный синус расположен в интрадуральном пространстве между надкостницей (periosteal) и менингеальной (твердой мозговой) оболочкой, доступен путем расслоения в двух областях: верхней глазничной щели (ВГЩ) и средней черепной ямки (СЧЯ). Латеральная менингеальная ТМО расщепляется хирургически важной плоскостью между «глубоким слоем» ("deep layer") и полупрозрачной менингеальной оболочкой, покрывающей и защищающей черепные нервы. Кавернозный синус имеет множество менингеальных карманов, из которых Меккелева полость является крупнейшим. Адвентиция сонной артерии в пазухе непосредственно контактирует с опухолями КС. Менингеальная стенка кавернозного синуса анатомически имеет три слабых места (ТМО тонкая или отсутствует в этих точках) для инвазии опухолевой ткани: венозное сплетение вокруг верхней глазничной щели, рыхлая структура медиальной стенки вокруг гипофиза и дуральные карманы III и V черепных нервов. Авторы сделали вывод, что нейрохирургические доступы, обоснованные анатомией строения менингеальной оболочки основания черепа, важны для хирургии КС (рис. 2).

Твердая мозговая оболочка СЧЯ состоит из двухслойных дуральных оболочечных структур и надкостницы, поэтому латеральные транскавернозные доступы более распространены, чем, например, доступы через крышу КС или задние транскавернозные доступы. Твердая мозговая оболочка ската и пирамиды имеет другую менингеальную оболочечную структуру (исследования Каваза и Ясуды).

В ретроспективном исследовании К.M. Aziz (2004) показана эффективность применения транскавернозных доступов при лечении менингиом сфенокавернозной, клиноидокавернозной и сфеноклиноидокавернозной локализации у 38 пациентов. У всех пациентов опухоли превышали 3 см в диаметре. У 22 пациентов выполнено полное удаление опухолей, которые охватывали С4-кавернозный сегмент внутренней сонной артерии (modified Hirsch Grades 0–1). У 2 пациентов опухоль проникала в ВГЩ. У 14 пациентов опухоли компримировали С4ВСА (Hirsch Grades 2–4), выполнена неполная резекция.

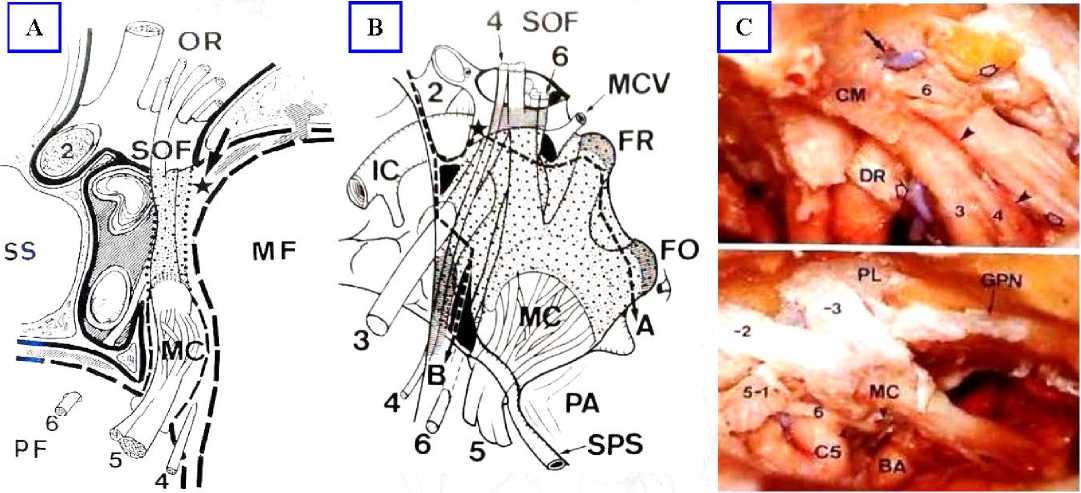

В статье приведены основные классические техники вскрытия стенки КС, отличающиеся местом начала расслоения латеральной стенки КС: техника вскрытия по Hakuba (начало расслоения ТМО начинают в области ВГЩ (V1)), техника Kawase (диссекцию начинают в зоне треугольника латеральной петли Lateral Loop V2–V3), техника Dolenc (расслоение начинают вдоль III нерва вдоль цистерны глазодвигательного нерва). Вход в кавернозный синус, описанный D. Parkinson (1964), в области между блоковым и первой ветвью тройничного нерва (треугольник Паркинсона) считается классическим (рис. 3, D).

Среди 38 пациентов летальность составила 0 %. Через 6–94 месяца наблюдения дефицит черепных нервов был у 6 (16 %) человек, по Karnofsky Performance Scale оценка составила 90 баллов у 34 пациентов (90 %). У 4 пациентов (10,5 %) развился рецидив опухоли. Авторы сделали заключение, что менингиомы кавернозного синуса степени Grades 0–1 могут быть эффективно пролечены, используя транскавернозные доступы без послеоперационной летальности.

При выполнении нейрохирургического доступа учитывают возможности расширения границ хирургических промежутков (традиционный подход). С развитием микрохирургии и более детальных знаний анатомии и топографии оперируемой области необходимо учитывать преимущества, которые возникают при дополнительной резекции костей основания черепа.

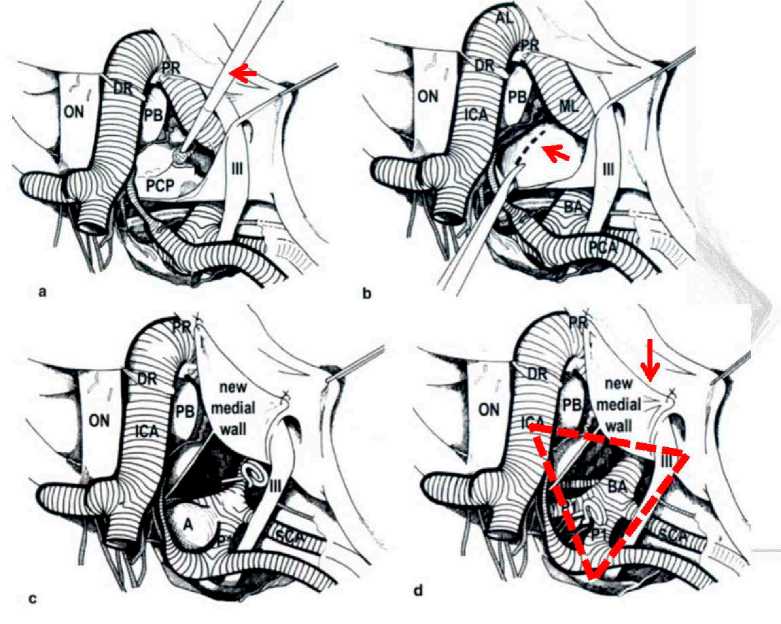

Диссекция ТМО основания черепа имеет определенные особенности. Дуральные оболочки, вследствие их слоистого строения особенно вблизи венозных пазух или периневральных муфт, можно использовать в качестве пластического материала для предотвращения кровотечения. Например, способ подворачивания рассеченной ТМО в виде «чехла», который предложен V. Dolenc при клипировании аневризм БА и осуществлении доступа через крышу кавернозного синуса (рис. 4).

Рисунок 2. Менингеальная архитектура кавернозного синуса по Kawase (1996). Схемы и анатомические препараты строения менингеальной оболочки кавернозного синуса. А – схема аксиального среза кавернозного синуса на уровне дна СЧЯ. Черная сплошная толстая линия – периост клиновидной кости; пунктирная линия – dura propria; точечная линия – глубокий листок ТМО; затемненная область – венозные поля; звезда – периостодуральная ТМО в области верхней глазничной щели (SOF), которая является местом расслоения плоскостей поверхностного и глубокого слоев ТМО; PF – задняя черепная яма; MF – средняя черепная яма; SS – сфеноидальный синус; MC – Меккелева полость; OR – орбита; В – схема минимально инвазивного входа в кавернозный синус через его латеральную стенку. Область, обозначенная точками, – глубокий листок ТМО; штриховые линии А и В – линии рассечения поверхностного листка для выполнения эпидурального и субдурального входа в кавернозный синус. Серым цветом обозначены точки адгезии двух листков ТМО. Основные места венозных коллекторов КС показаны черным цветом. Субтемпоральная резекция верхушки пирамиды височной кости (РА) обеспечивает дополнительную мобилизацию тройничного нерва для подхода к задним отделам кавернозного синуса. Звезда – места начала диссекции стенки КС; IC – внутренняя сонная артерия; MCV – средняя церебральная вена; FR – круглое отверстие; FO – овальное отверстие; SPS – верхний каменистый синус; С – анатомический препарат строения КС в области ВГЩ и в области СЧЯ. Обозначения те же [16]

Figure 2. Meningeal architecture of the cavernous sinus according to Kawase (1996). Schematics and anatomical preparations of the meningeal cover of the cavernous sinus. A – is a schematic of the axial section of the cavernous sinus at the level of the floor of the CSF. Black solid thick line – periosteum of the sphenoid bone; dotted line – dura propria; dotted line – deep TMF sheet; darkened area – venous fields; star – periosteodural TMF in the area of the superior ocular fissure (SOF), which is the place of splitting of the planes of the superficial and deep layers of the TMF; PF – posterior cranial fossa; MF– middle cranial fossa; SS – sphenoidal sinus; MC – Meckel's cavity; OR – orbit; B – scheme of minimally invasive entrance to the cavernous sinus through its lateral wall. The area marked with dots is the deep dura mater leaflet; dashed lines A and B are the lines of superficial leaflet dissection to perform epidural and subdural entry into the cavernous sinus. The adhesion points of the two dura mater sheets are marked in gray. The main sites of the CS venous manifolds are shown in black. Subtemporal resection of the apex of the temporal bone pyramid (RA) provides additional mobilization of the trigeminal nerve to approach the posterior parts of the cavernous sinus. Star – places of the beginning of dissection of the CS wall; IC – internal carotid artery; MCV – middle cerebral vein; FR – circular opening; FO – oval opening; SPS – superior stony sinus; C – anatomical preparation of the CS structure in the area of the IHF and in the area of the SCJ. The notations are the same [16]

Рисунок 3. Схемы классических техник входа в кавернозный синус и мобилизации наружного листка ТМО стенок КС. А. Техника Hakuba. Экстрадурально проводят острую диссекцию наружного листка ТМО латеральной стенки КС в области ВГЩ. Расслоение ТМО ведут от анеролатерального края кзади в постеромедиальном направлении. В. Техника Kawase. Выполняют экстрадуральный доступ, пересекают среднюю менингеальную артерию (ММА). Наружный листок латеральной стенки КС отслаивают от круглого и овального отверстий. ТМО расслаивают от латеральных областей к медиальным до обнажения тройничного ганглия. С. Техника Dolenc. Выполняют интрадуральный доступ. Наружный листок (dura propria) от латеральной стенки КС рассекают вдоль глазодвигательного нерва, затем оголяют от внутреннего листка (мембраны). Расслаивают от латеральной области к медиальной; Е – транссильвиевый подход к кавернозному синусу; D – вход в кавернозный синус через треугольник Паркинсона, стрелка [2]

Figure 3. Schematics of classical techniques of cavernous sinus entry and mobilization of the external dura mater of the CS walls. A. Hakuba technique. Acute dissection of the external dura mater sheet of the lateral CS wall in the area of IAP is performed extradurally. TMJ dissection is performed from the anerolateral margin to the back in the posteromedial direction. B. Kawase technique. Extradural access is performed, the middle meningeal artery (MMA) is crossed. The outer leaflet of the lateral wall of the CS is delaminated from the circular and oval foramen. The dura mater is dissected from the lateral areas to the medial ones, until the trigeminal ganglion is exposed. C. Dolenc technique. Intradural access is performed. The outer leaflet (dura propria) from the lateral wall of the CS is dissected along the oculomotor nerve, then exposed from the inner leaflet (membrane). They dissect from the lateral area to the medial one; E – transsylvian approach to the cavernous sinus; D – entrance to the cavernous sinus through Parkinson's triangle, arrow [2]

Рисунок 4. Схемы транскавернозного доступа к верхушке БА через крышу кавернозного синуса по V. Dolenc. А – резекция заднего наклоненного отростка (PCP); В – рассечение ТМО, покрывающей PCP (стрелка); С – формирование медиальной стенки кавернозного синуса путем подворачивания ТМО (стрелка); D – клипирование АА верхушки БА в расширенном мобилизацией III нерва и рассечением крыши КС каротидно-окуломоторном промежутке (штрих-треугольник) [10] Figure 4. Schematics of transcavernous access to the BA apex through the roof of the cavernous sinus according to V. Dolenc. A – resection of the posterior tilted process (PCP); B – dissection of the dura mater covering the PCP (arrow); C – formation of the medial wall of the cavernous sinus by tucking the dura mater (arrow); D – clipping of the BA apex AA in the carotid oculomotor space extended by mobilization of Nerve III and dissection of the CS roof (dash-triangle) [10]

Цель исследования: изучить строение ТМО селлярной и параселлярной областей.

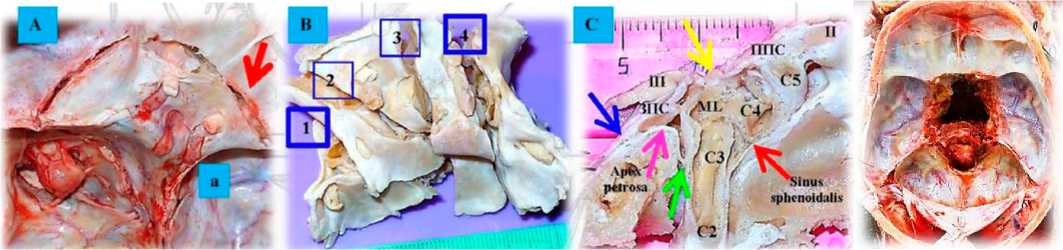

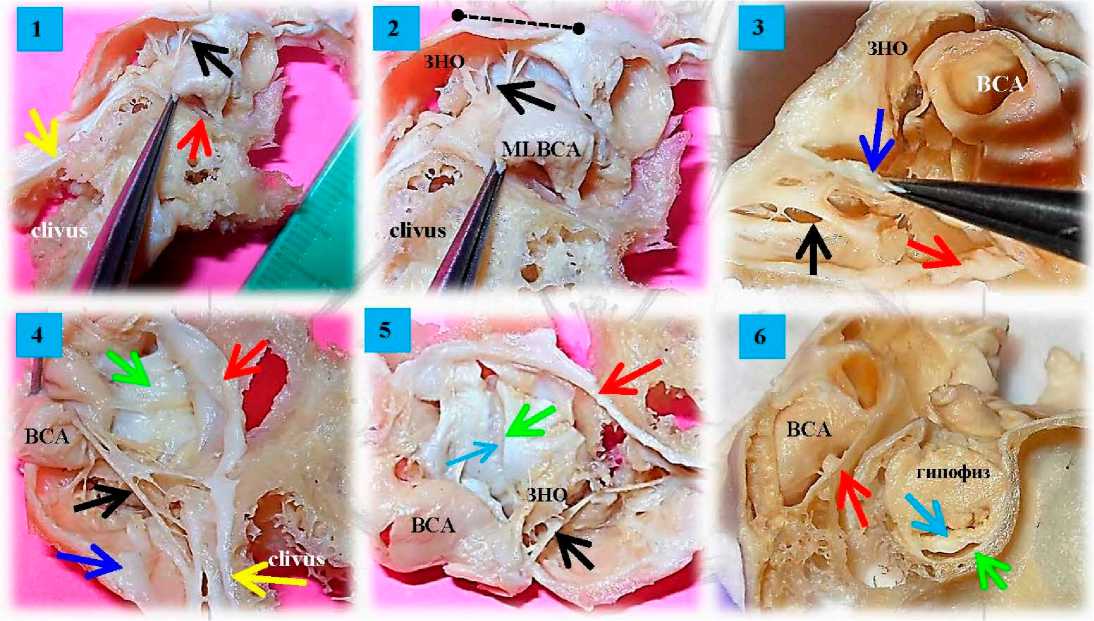

Материалы методы: исследование проведено на 10 центральных отделах основания черепа: селлярная, ретро- и параселлярная области, верхние отделы ската, канал Дорелло с входящим VI нервом, Меккелева полость с V нервом, глазодвигательный треугольник с местами входа III и IV нервов, супраклиноидный отдел ВСА, зрительный нерв, оба наклоненных отростка – ПНО и ЗНО, площадка клиновидной кости (рис. 5, А, а).

Извлеченный препарат промывался и погружался в декальцинирующую жидкость, после того, когда кости основания черепа становились мягкими, препарат разрезался четырьмя сечениями на 5 частей. Изучали строение ТМО верхушки пирамиды, складок Меккелевой полости, области ЗНО, области прилегания медиальной петли ВСА, медиальной стенки КС и капсулы гипофиза, ТМО каротидной борозды, ТМО ската и СЧЯ, строение ТМО латерального кольца ВСА и расположение передней и задней петроклиноидных связок.

Использовали методы описательной анатомии макроскопического препарата, изучали строение ТМО и цистерн основания черепа в создаваемом хирургическом пространстве выбранных сечений. Микрохирургическую анатомию ТМО КС изучали с использованием операционного микроскопа МБС-10 и цифровой видеокамеры «Sony» HDR – CX 560 Е. Фотографии этапов диссекции оболочек делали с 2–8-кратным увеличением.

Рисунок 5. Анатомические препараты селлярной и параселлярной областей. А, а – извлечение препарата, зона деструкции костей основания черепа стамеской; В – декальцинированный препарат, проведены сечения 4-мя линиями; С – сечение 4-й линией, показано строение складок ТМО на срезе через верхушку пирамиды височной кости и передний наклоненный отросток. Видно внутреннее однослойное покрытие ТМО области верхушки (розовая стрелка), которое в области латерального кольца С3ВСА (зеленая стрелка) переходит в область ТМО каротидной борозды (красная стрелка), в области нижнемедиальных границ соприкасается с ТМО Меккелевой полости (синяя стрелка). Желтая стрелка указывает на складки ТМО в области глазодвигательного треугольника, соприкасающиеся с медиальной петлей (ML) ВСА и областью ЗНО в месте конвергенции задней петроклиноидной и интерклиноидной связок (ЗПС)

Figure 5. Anatomical preparations of the sellar and parasellar regions. A, a – extraction of the preparation, area of destruction of the skull base bones with a chisel; B – decalcified preparation, sections with 4 lines; C – section with 4 line, the structure of the dura mater folds on the section through the apex of the temporal bone pyramid and the anterior inclined process is shown. One can see the internal single-layer dura mater covering the apex region (pink arrow), which in the area of the lateral C3VSA ring (green arrow) passes into the dura mater of the carotid sulcus (red arrow), in the area of the lower medial borders it contacts the dura mater of the Meckelian cavity (blue arrow). The yellow arrow points to the dura mater folds in the oculomotor triangle region in contact with the medial loop (ML) of the VSA and the area of the MVC at the convergence of the posterior petroclinoid and interclinoid ligament (PCL)

СЕЧЕНИЕ 1. Строение Меккелевой полости

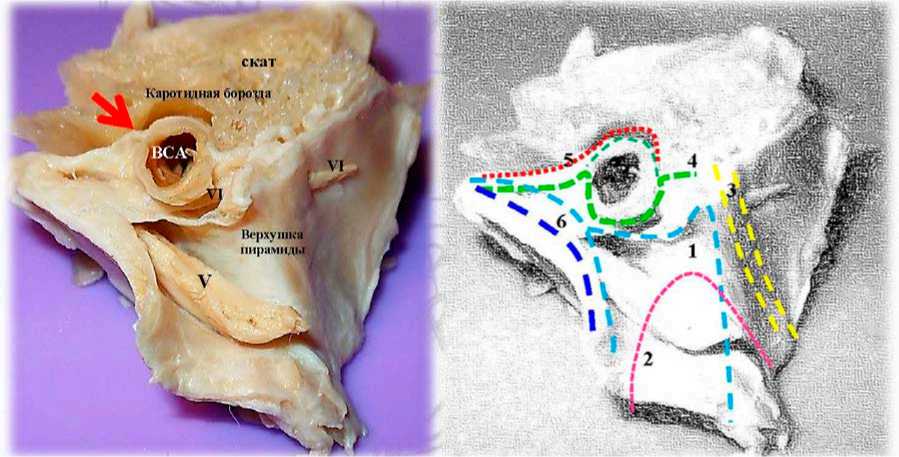

Сечение 1 проведено через латеральные отделы кавернозного синуса, область верхней глазничной щели и Меккелеву полость. Препарат захватывает область верхушки пирамиды височной кости, Меккелеву полость, V и VI нервы, канал До-релло, латеральное кольцо ВСА, ТМО каротидной борозды, рваное отверстие, костные структуры каротидной борозды, переднюю и заднюю петро-клиноидные связки (ППС и ЗПС), часть Груберо-вой связки, ТМО верхних отделов ската.

Тройничный нерв лежит на верхушке пирамиды височной кости, которая покрыта собственной оболочкой. В области нижней границы Меккелевой полости ТМО представлена двумя слоями. Верхняя граница Меккелевой полости толстая и двуслойная. Мы разрезали довольно плотную нижнемедиальную стенку Меккелевой полости (рис. 6).

Сразу под дуральной оболочкой нижнемедиальной стенки Меккелевой полости находится VI нерв, собственная ТМО верхушки пирамиды, латеральное кольцо, от которого отходят множество отрогов к ВСА. Рваный сегмент С2ВСА окутан латеральным кольцом, волокна которого продолжаются в ТМО каротидной борозды, уходят до дистального кольца ВСА и плотно вплетаются в него и ТМО переднего наклоненного отростка, выстилают клиноидное пространство, зрительную распорку, фиброзные волокна уходят до серповидной связки и зрительного чехла медиально, латерально вплетаются в менинго-периорбитальную связку и оболочечную муфту круглого отверстия. На рисунке 7 показаны слои ТМО Меккелевой полости.

Диссекция внутренних отделов нижнемедиальной стенки Меккелевой полости показала, что они представлены собственной оболочкой, покрывающей верхушку пирамиды височной кости, которая рыхло соединена с однослойным верхним листком нижнемедиальной стенки Меккелевой полости. У верхушки пирамиды соединительная ткань нижнемедиальной стенки Меккелевой полости переходит в латеральное кольцо, укрепляет его и формирует места прикрепления для передней и задней петроклиноидных связок (рис. 8).

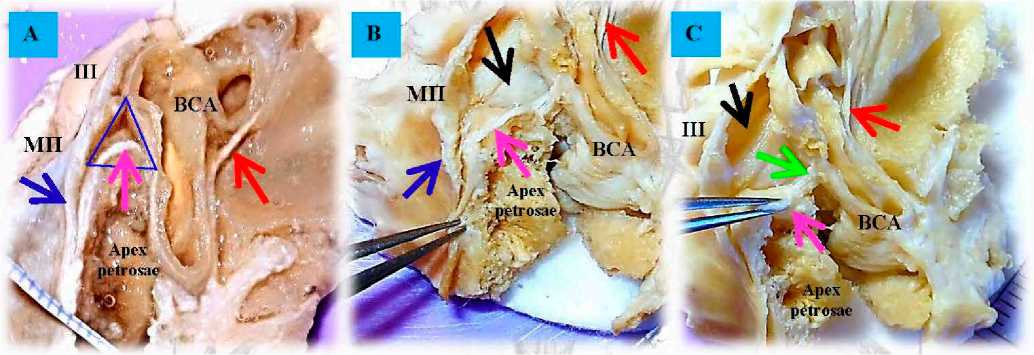

Рисунок 6. Сечение 1. Меккелева полость. Слои: 1 . Нижнемедиальная стенка Меккелевой полости (однослойный дуральный слой). 2 . Собственное дуральное покрытие верхушки пирамиды височной кости, представленное одним слоем соединительной ткани, лежащим под первым дуральным слоем. 3 . ТМО ската и петрокливальной щели в области нижнего каменистого синуса, покрытие представлено двумя слоями. 4 . ТМО латерального кольца, представлено многослойными волокнами, которые в большом количестве находятся в боковых отделах foramen lacerum и вплетаются в ТМО каротидной борозды (стрелка). 5. ТМО каротидной борозды (один толстый слой соединительной ткани). 6. Верхнебоковая стенка Меккелевой полости, имеющая двуслойное строение (два слоя)

Figure 6. Section 1. Meckel's cavity. Layers: 1. Lower medial wall of Meckel's cavity (single-layer dural layer). 2. The own dural covering of the apex of the temporal bone pyramid, represented by a single layer of connective tissue underlying the first dural layer. 3. The dura mater of the stingray and petroclival cleft in the area of the inferior stony sinus, the covering represented by two layers. 4. The dura mater of the lateral annulus, represented by multilayered fibers, which are found in large numbers in the lateral sections of the foramen lacerum and are interwoven into the dura mater of the carotid sulcus (arrow). 5. The dura mater of the carotid sulcus (one thick layer of connective tissue). 6. The upper lateral wall of the Meckel's cavity, which has a bilayer structure (two layers)

Рисунок 7. Строение нижнемедиальной стенки Меккелевой полости. А – общий вид препарата; В – в Меккелеву полость введен проводник (черная стрелка), штрихами указаны линии разреза медиальной стенки Меккелевой полости. Синяя стрелка на тенториальной артерии (перерезана), верхняя часть ТМО сонного канала сливается с ТМО каротидной борозды (красная стрелка); С – вскрыта Меккелева полость и рассечена однослойная ТМО нижнемедиальной стенки Меккелевой полости, обнажено латеральное кольцо вокруг ВСА (зеленая стрелка) и собственная дуральная оболочка (ТМО) верхушки пирамиды височной кости (розовая стрелка)

Figure 7. Structure of the inferior medial wall of the Meckel's cavity. A – general view of the preparation; B – a guide (black arrow) is inserted into the Meckel's cavity, the dashed lines indicate the incision lines of the medial wall of the Meckel's cavity. Blue arrow on the tentorial artery (cut), the upper part of the carotid dura mater merges with the dura mater of the carotid sulcus (red arrow); C – Meckel's cavity is opened and the single-layer dura mater of the lower medial Meckel's cavity wall is dissected, the lateral ring around VSA is exposed (green arrow) and the dural membrane proper (dura mater) of the temporal bone pyramid apex (pink arrow) – 32 –

Рисунок 8. Строение дурального покрытия верхушки пирамиды височной кости и поверхностный однослойный листок ТМО образующий медиальную стенку Меккелевой полости. А – общий вид препарата, срез через ПНО и верхушку пирамиды височной кости (декальцинация 2 недели). Розовая стрелка – ТМО apex petrosae толщиной 0,7–0,9 мм; красная стрелка на ТМО каротидной борозды – 0,5 мм; синяя стрелка на поверхностной ТМО; синий треугольник на внутренней поверхности ТМО Меккелевой полости. В и С – препарат декальцинация – 3 недели и фиксация в 96 % р-ре этилового спирта. В – пинцет на внутреннем толстом листке, покрывающем apex petrosae со стороны ЗЧЯ. Черная стрелка на внутренней поверхности ТМО Меккелевой полости; С – пинцет на внутреннем листке, покрывающем apex petrosae в месте перехода на латеральное кольцо ВСА (зеленая стрелка). МП – Меккелева полость; ВСА – внутренняя сонная артерия

Figure 8. Structure of the dural cover of the apex of the temporal bone pyramid and the superficial single-layer dura mater sheet forming the medial wall of the Meckel's cavity. A – General view of the preparation section through the PNO and the apex of the temporal bone pyramid (decalcification 2 weeks). Pink arrow is 0.7–0.9 mm thick apex petrosae dura mater; red arrow on 0.5 mm thick carotid sulcus dura mater; blue arrow on superficial dura mater; blue triangle on inner surface of Meckelian cavity dura mater. B and C – decalcification preparation – 3 weeks and fixation in 96% rhea of ethyl alcohol. B – pincer on the inner thick leaflet covering the apex petrosae on the side of the Meckel's cavity. Black arrow on the inner surface of the Meckel's cavity dura mater; C – forceps on the inner leaflet covering the apex petrosae at the place of transition to the lateral ring of VSA (green arrow). MF – Meckel's cavity; ACA – internal carotid artery

Если сопоставить рисунки 6 и 8, можно обнаружить дополнительное хирургическое рабочее пространство вдоль медиальной стенки Меккелевой полости размерами (4-5) х (5-7) мм (общей площадью S~35 мм 2 ), которое можно отслоить и мобилизовать в виде лоскута. Возможные нейрохирургические манипуляции по пластике ТМО для пластики, профилактики и предотвращения кровотечения показаны на рисунке 9.

Второй внутренний листок, покрывающий верхушку пирамиды, толстый до 2 мм, при резекции кости высвобождается участок ТМО размерами (6-7) х (7-9) мм (дополнительное рабочее пространство обозначено треугольником) (рис. 10).

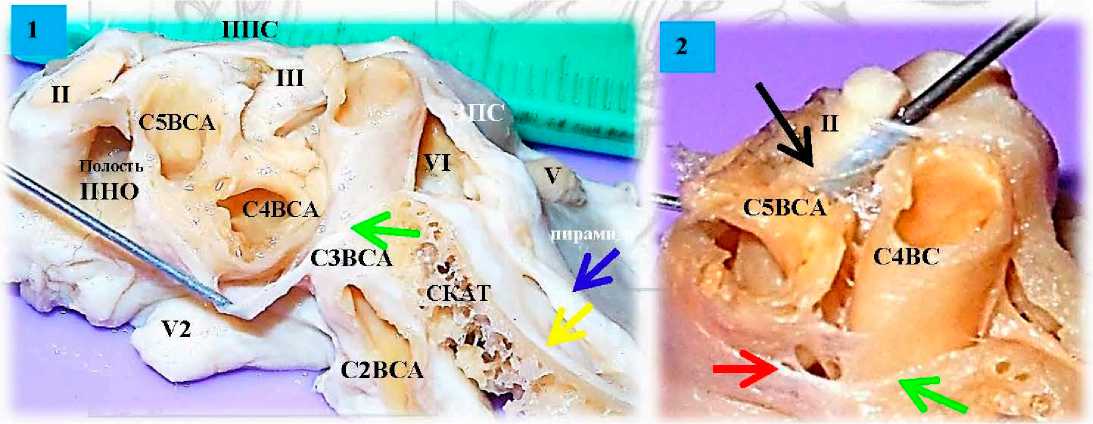

Мы отметили, что наружное покрытие (менингеальный толстый слой) КС хорошо выражено. Внутренний слой слит с надкостницей и представлен одним тонким слоем. Наружный слой образует множество внутрикавернозных шпор, выростов и трабекул, некоторые структуры напоминают «клапаны», больше представлены в первой зоне ската. Мы провели препарирование ТМО и обна- ружили, что расщепление поверхностного слоя происходит в зоне каменистых синусов. Базилярная пазуха расположена между наружным и внутренним слоями, последний же прилегает к надкостнице. Нейрохирург может отсепаровать слои, отделить и переместить внутренний слой с надкостницей со ската, либо подвернуть его или свернуть, чтобы предотвратить кровотечение. Наружный и внутренний листы образуют определенный рисунок. Утолщение менингеальных покрытий отчетливо отмечается в области петрокли-ноидных складок (связок) и вдоль них. В области ската надкостница хорошо развита, а наружный слой образует разнообразные выросты и шпоры, уходящие вглубь базилярного синуса. Отмечена сложность строения твердой мозговой оболочки в области заднего наклоненного отростка и медиальной стенки КС. Надкостница сонной борозды хорошо развита и имеет внутреннюю трабекулярную структуру, фиксирующую и связывающую ВСА. Соединительнотканные отроги ТМО каротидной борозды вплетаются в тяжи плотной соединительной ткани дистального кольца.

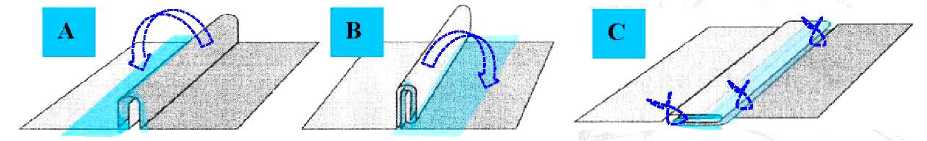

Рисунок 9. Клеевая адгезия листков ТМО. Герметичное сопоставление менингеального покрытия и варианты приклеивания. А – одинарный подворот ТМО в виде «сэндвича», стрелкой показано направления укладки на тонкий листок ТМО, на поверхности которого распределен слой клея; В – двойной подворот ТМО, склеивание в виде «рулета», стрелкой показано направление укладки; С – укладка подвернутого рулона ТМО на более толстый соединительнотканный листок и возможное прошивание листков. Голубой цвет – фибриновый клей; темный цвет – толстый листок ТМО; светлый цвет – тонкий листок менингеального покрытия

Figure 9. Adhesive adhesion of the dura mater sheets. Sealed meningeal matching and adhesion options. A – single tuck of the dura mater as a "sandwich", the arrow shows the laying direction on a thin dura mater sheet, on the surface of which a layer of adhesive is distributed; B – double tuck of the dura mater, gluing as a "roll", the arrow shows the laying direction; C – laying the twisted roll of dura mater on a thicker connective tissue sheet and possible stitching of sheets. Blue color – fibrin glue; dark color – thick dura mater sheet, light color – thin meningeal sheet

Рисунок 10. Меккелева полость, нижнемедиальная стенка. Сравнение. А – срез препарата через ПНО и верхушку пирамиды височной кости (направление хирургической оси переднелатеральных доступов). В Меккелеву полость введен проводник (стрелка); В – срез через латеральные отделы КС и Меккелеву полость, медиальная стенка которой рассечена. Треугольником показана область обнаженной ТМО нижнемедиальной стенки, которую можно выкраивать лоскутом, мобилизовать и перемещать в зону резекции костей ската и петрокливальной щели в область нижнего каменистого синуса, канала Дорелло (стрелка) для предотвращения кровотечения из базилярного синуса или в область резецированных СТС и ЗНО

Figure 10. Meckel's cavity, inferomedial wall. Comparison. A – section of the preparation through the PNO and the apex of the temporal bone pyramid (direction of the surgical axis of the anterolateral accesses). A guide is inserted into the Meckel's cavity (arrow); B – section through the lateral sections of the CS and Meckel's cavity, the medial wall of which is dissected. The triangle shows the area of the exposed dura mater of the inferomedial wall, which can be excised with a flap, mobilized and moved to the area of resection of the gable bones and petroclyval cleft to the area of the inferior stony sinus, Dorello canal (arrow) to prevent bleeding from the basilar sinus or to the area of resected STS and MNS

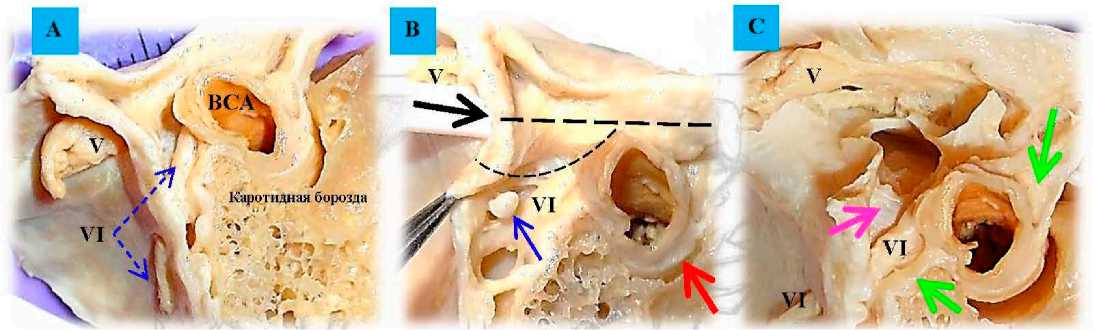

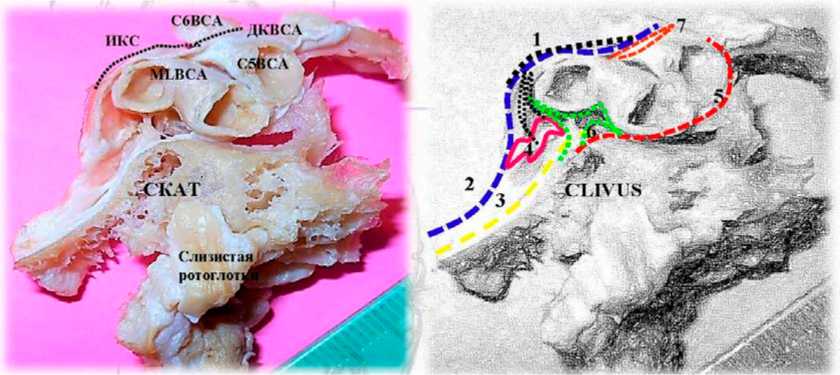

СЕЧЕНИЕ 4. Строение интерклиноидной связки и соединительнотканных отрогов, покрывающих Медиальную петлю ВСА

Сечение 4 проведено через ПНО-ЗНО вдоль интерклиноидной связки. Препарат захватывает область обоих наклоненных отростков, интеркли-ноидную связку, область фиксации ее к ЗНО, со- единительнотканные отроги ТМО к медиальной петле ВСА, глазодвигательный треугольник, цистерну III нерва, каротидную борозду, область спинки турецкого седла, верхний скат, верхушку пирамиды височной кости, медиальную стенку КС, капсулу гипофиза, VI, V, III и II нервы (рис. 11).

Рисунок 11. Сечение 4 (треугольник), слева. Справа части рассеченного препарата развернуты: медиальные отделы части препарата – А и его латеральные отделы – В

Figure 11. Section 4 (triangle), left. On the right, parts of the dissected preparation are unfolded: the medial parts of the part of the preparation – A and its lateral parts – B

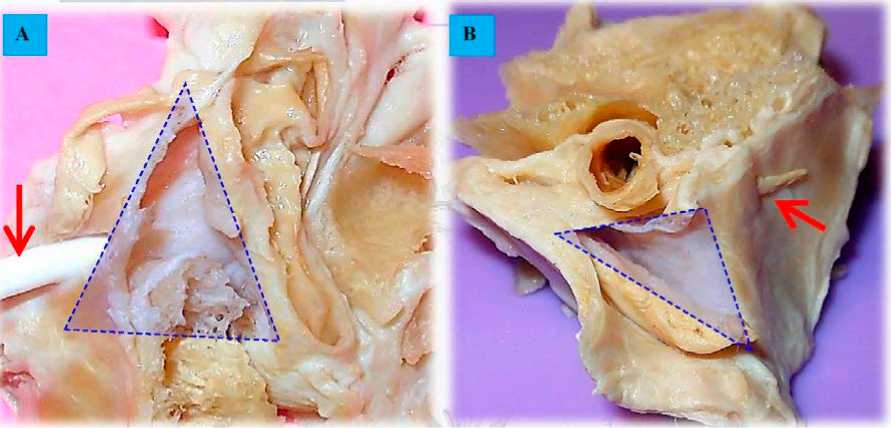

На препарате А показаны отделы ската и спинки турецкого седла покрытые двуслойной ТМО. В области остатков ЗНО отмечается утолщение ТМО. Это область формирования интер-клиноидной и задней петроклиноидных связок. Чуть ниже на уровне спинки формируется широкий отрог ТМО, поднимающийся вверх и покрывающий медиальную петлю ВСА. В области ЗНО формируются множество соединительно-тканных отрогов, фиксирующих MLВСА непосредственно к ТМО над ЗНО. Хорошо выражен на скате внутренний слой ТМО, который вверху у спинки переходит в тонкую, но прочную ткань ТМО каротидной борозды. На этом препарате также можно проследить формирование медиальной стенки кавернозного синуса.

В области стенки гипофиза ТМО каротидной борозды (толщина 0,8–1,3 мм) поднимается и покрывает его капсулу. Капсула хорошо отделяется как от медиальной ТМО КС, так и от ткани гипофиза (рис. 12, 6). Интерклиноидная связка на всем протяжении является местом образования трабекул и многочисленных тяжей для фиксации ВСА, а в области ЗНО – местом образования довольно большого, местами перфорированного, соединительнотканного образования, которое мы назвали «капюшоном медиальной петли ВСА». Замечено, что чем больше протрузия и кривизна ML ВСА, тем больше выражен ее капюшон, что имеет значение для выполнения транскавернозных доступов с резекцией ЗНО. Общие черты строения этой области отражены на фото и схеме, где отмечена взаимосвязь интерклиноидной связки с основными внутрикавернозными образованиями: трабекулами, соединительнотканными тяжами, которые связывают интерклиноидную связку с ТМО каротидной борозды, ВСА и с ТМО медиальной стенки КС. Формируется прочная сеть для крепления ВСА (рис. 12, 4).

Интерклиноидная связка (ИКС) протягивается от переднего до заднего наклоненных отростков и является медиальной стенкой глазодвигательного треугольника. Большое количество соединительнотканных тяжей и трабекул на всем протяжении ИКС создает в этой области своеобразную безсо-судистую зону, представленную соединительной тканью различной плотности, доступную для диссекции (рис. 13).

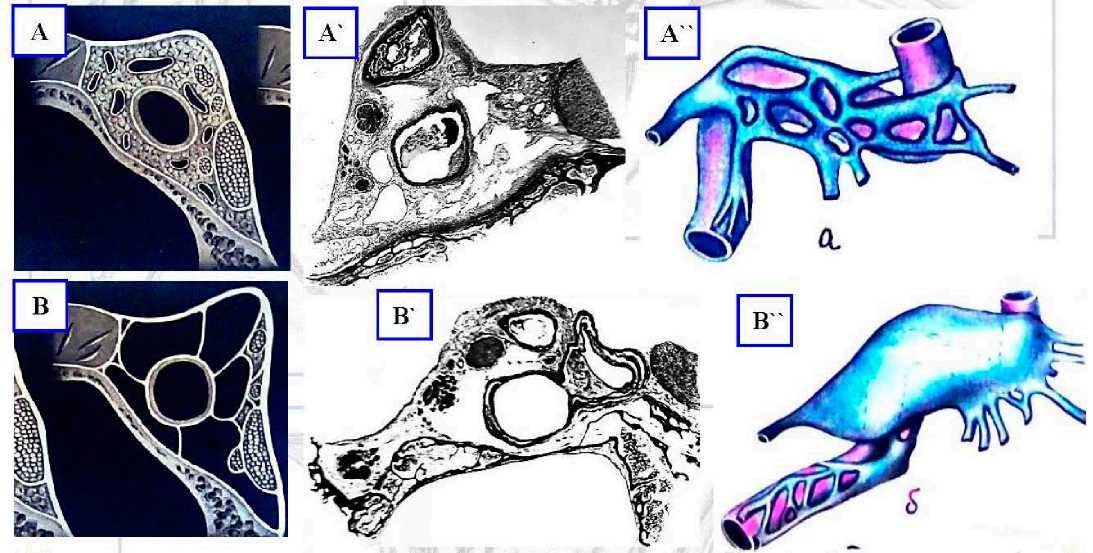

Препарат В демонстрирует клиновидный (С5), кавернозный (С4), рваный (С3) сегменты ВСА, горизонтальную часть каменистого сегмента С2ВСА, медиальную петлю ВСА (MLВСА), латеральное кольцо ВСА, верхнюю латеральную часть ската, покрытую двойной оболочкой, петрокливальную щель, верхушку пирамиды (рис. 14), ТМО каротидной борозды, каротидные кольца (ДК, ПК), цистерну III нерва. Видны участки складок и ду-пликатур оболочек, которые можно отслаивать, расширяя хирургические промежутки или использовать как пластический материал при выполнении транскавернозных и транспетрозальных доступов.

Рисунок 12. Селлярная область. Сечение 4. Медиальная часть А 1. Общий вид препарата. Медиальная петля ВСА отвернута, обнажены остатки ЗНО, многочисленные соединительнотканные тяжи и отроги, которые связаны с интерклиноидной связкой, фиксирующие ВСА (черная стрелка). 2 . То же. Увеличенный вид, часть интерклиноидной связки показана пунктиром. 3. Пинцетом отвернут капюшон ВСА (синяя стрелка), накрывающий область медиальной петли ВСА. 4. ВСА отвернута кверху, обнажены многочисленные трабекулы и прочные соединительнотканные тяжи, фиксирующие С4ВСА (кавернозный отдел) к ТМО каротидной борозды (красная стрелка) и медиальной стенке кавернозного синуса (зеленая стрелка). 5 . На препарате обнажена и рассечена плотная медиальная стенка КС, видна плотная капсула гипофиза (голубая стрелка). 6 . На препарате показана капсула гипофиза (голубая стрелка), медиальная стенка КС и их топография по отношению к ТМО каротидной борозды. Обозначения: Красная стрелка – ТМО каротидной борозды; желтая стрелка – на внутреннем тонком листке ТМО ската; синяя стрелка – большой отрог ТМО области заднего наклоненного отростка и интерклиноидной связки; медиальная стенка КС – зеленая стрелка

Figure 12. Sellar area. Section 4. Medial part A 1. General view of the preparation. The medial loop of the VSA is turned away, the remnants of the MNA, numerous connective tissue pulls and spurs, which are connected to the interclinoid ligament, fixing the VSA are exposed (black arrow). 2. Same. Enlarged view, part of the interclinoid ligament is shown dashed. 3. Forceps turned away the hood of the VSA (blue arrow), covering the area of the medial loop of the VSA. 4. The VSA is turned upward, exposing numerous trabeculae and strong connective tissue ties securing the S4VSA (cavernous section) to the dura mater of the carotid sulcus (red arrow) and the medial wall of the cavernous sinus (green arrow). 5. The preparation exposes and dissects the dense medial wall of the CS and shows the dense pituitary capsule (blue arrow). 6. The preparation shows pituitary capsule (blue arrow), the medial wall of the CS and their topography in relation to the dura mater of the carotid sulcus. Notations: Red arrow – dura mater of the carotid sulcus; Yellow arrow on the Inner thin sheet of the stingray dura mater, blue arrow – large spur of the dura mater of the posterior tilted process and interclinoid ligament; medial wall of the CS – green arrow

Рисунок 13. Селлярная область. Сечение 4 вдоль интерклиноидной связки (связывает ПНО с ЗНО). Медиальная часть, препарат А. Слои: 1 . Интерклиноидная связка (ИКС), которая связана с 4 (прочный соединительнотканный капюшон ВСА) и 6 (соединительнотканные отроги, фиксирующие медиальную петлю ВСА). 2 . Поверхностный толстый листок ТМО ската, спинки турецкого седла и ЗНО. 3 . Внутренний тонкий листок ТМО ската, вплетающийся соединительнотканными волокнами в ТМО каротидной борозды ( 5 ). 7 . Прочные соединительнотканные волокна дистального кольца ВСА (ДКВСА). Волокна интерклиноидной связки плотно вплетаются в дистальное каротидное кольцо (черный штрих)

Figure 13. Sellar area. Section 4 along the interclinoid ligament (connects PNO to ZNOS). Medial part, preparation A. Layers: 1. Interclinoid ligament (ICS), which is connected to 4 (strong connective tissue hood of VSA) and 6 (connective tissue spurs fixing the medial loop of VSA). 2. The superficial thick sheet of the dura mater of the stingray, the dorsum of the Turkish saddle, and the MNA. 3. Inner thin sheet of the stingray dura mater, interwoven with connective tissue fibers into the dura mater of the carotid sulcus ( 5 ). 7. Robust connective-tissue fibers of the distal ring of the VSA (DCVSA). Interclinoid ligament fibers are tightly woven into the distal carotid ring (black stroke)

К основным дупликатурам менингеальных оболочек, которые можно использовать для выполнении транскавернозных доступов, относят участок входа III нерва в крыше КС с образованием глазодвигательной цистерны , задние отделы глазодвигательного треугольника, место конвергенции передней и задней петроклиноидных связок (верхушка пирамиды), область ТМО каротидной борозды, переднюю петроклиноидную связку до входа в ВГЩ с переходом в менинго-периорбитальную связку (рис. 15).

Дискуссия. В научной нейрохирургической литературе обсуждают технику, методы вскрытия и рассечения ТМО отделов кавернозного синуса. Существует три основных метода входа в кавернозный синус: «Dolenc technique» – вход осуществляется через крышу кавернозного синуса (область глазодвигательного треугольника, цистерна глазодвигательного нерва); «Kawase tech-nique» – через треугольник боковой петли, lateral loop, (V2-V3) и «Hakuba technique» – вход в синус осуществляют через верхнюю глазничную щель, расслаивая менингопериорбитальную связку в треугольнике Мюллана [1]. Во всех случаях стра- тегия доступа направлена на рассечение двух слоев твердой мозговой оболочки боковой стенки КС и вход в кавернозный синус через анатомически ограниченные пространства, но допустимые для агрессивных хирургических манипуляций (резекция кости, рассечение ТМО КС) – это треугольники кавернозного синуса. С этой точки зрения знания о строении твердой мозговой оболочки кавернозного синуса, ее слоистое строение и образование внутрикавернозных трабекул, топография треугольников кавернозного синуса, расположение связочного аппарата намета и фиксирующий аппарат ВСА чрезвычайно важны. В литературе наружный и внутренний листки твердой мозговой оболочки имеют разные названия. Наружный листок чаще обозначают как «meningeal layer» («менингеальный слой») T. Kawase [7], A. Yasuda [15, 16]. Внутренний листок или слой «inner layer» называют чаще «periosteum», периост или «надкостница» (T. Kawase [7], J. Muto [10]), или «endosteum», «endosteal layer» – внутренний «эндост» или «эндостальный слой» по A. Yasuda – внутренняя надкостница [15, 16].

Рисунок 14. Анатомический препарат селлярной, параклиноидной и параселлярной областей основания черепа. Сечение 4 вдоль интерклиноидной связки от области переднего к заднему наклоненному отростку (ПНО-ЗНО). Латеральный отдел. Препарат В и схемы, вид сверху. Слои ТМО: 1 . Передняя петроклиноидная связка (ППС). 2. Задняя петроклиноидная связка. 3. Поверхностный толстый листок ТМО ската. 4. Внутренний тонкий листок ТМО ската, вплетающийся соединительнотканными волокнами в ТМО латерального кольца ( 10 ) и ТМО каротидной борозды ( 5 ). 6. Цистерна III нерва. 7. Прочные соединительнотканные волокна дистального кольца ВСА. 8. ТМО клиноидного пространства. 9. ТМО чехла зрительного нерва. ВКС – верхний каменистый синус; БА – базилярная артерия, СС – серповидная связка и зрительный чехол. Синий треугольник – треугольник глазодвигательного нерва, одно из ключевых мест входа в КС; ВГЩ – верхняя глазничная щель; ВМА – верхняя мозжечковая артерия; зеленый треугольник – треугольник Доленса, который используют для передней клиноидэктомии, обнажения С5ВСА, входом в клиноидное пространство

Figure 14. Anatomical preparation of the celar, paraclinoid, and parasellar regions of the skull base. Section 4 along the interclinoid ligament from the anterior to posterior tilted process (PNO-ZNO). Lateral section. Preparatory B and diagrams, top view. dura mater layers: 1. Anterior petroclinoid ligament (APL). 2. Posterior petroclinoid ligament. 3. The superficial thick sheet of the stingray dura mater. 4. Inner thin sheet of stingray dura mater, interwoven by connective tissue fibers into dura mater of lateral ring ( 10 ) and dura mater of carotid sulcus ( 5 ). 6. Cisterna III nerve. 7. Strong connective-tissue fibers of the distal VSA ring. 8. The dura mater of the clinoid space. 9. Dura mater of the optic nerve sheath. VCS – superior stony sinus; BA – basilar artery, SS – sickle-shaped ligament and optic sheath. Blue triangle – oculomotor nerve triangle, one of the key sites of entry to the CS; OGCP – upper ocular cleft; CMA – superior cerebellar artery; green triangle – Dolens triangle, which is used for anterior clinoidectomy, C5VSA exposure, entry to the clinoid space

Рисунок 15. Селлярная область. Сечение 4 вдоль интерклиноидной связки. Латеральная часть, препарат В. 1 . Общий вид анатомического препарата, показаны передняя и задняя петроклиноидные связки (ППС и ЗПС), обнажено кли-ноидное пространство (полость ПНО) после растворения ПНО. Иглой отведена ТМО каротидной борозды. Синяя стрелка – поверхностный толстый листок ТМО ската, желтая стрелка – внутренний тонкий листок ТМО ската, покрывающий затем и пирамиду височной кости. 2. Увеличенный вид. Черная стрелка на цистерне III нерва, в которую вставлен 2 мм металлический проводник на глубину 7 мм. Красная стрелка на ТМО каротидной борозды. Зеленая стрелка на латеральном кольце ВСА Figure 15. Sellar region. Section 4 along interclinoid ligament. Lateral part, preparation B. 1. General view of the anatomical preparation, the anterior and posterior petroclinoid ligaments (PPS and PPS) are shown, the clinoid space (cavity of PPS) is exposed after dissolution of PPS. The dura mater of the carotid sulcus was withdrawn with a needle. The blue arrow is the superficial thick sheet of the stingray dura mater, the yellow arrow is the inner thin sheet of the stingray dura mater, which then covers the temporal bone pyramid. 2. Enlarged view. Black arrow on cisterna III nerve with a 2 mm metal conductor inserted to a depth of 7 mm. Red arrow on the dura mater of the carotid sulcus. Green arrow on the lateral ring of the VSA

Знания строения надкостницы («periosteum») в области переднего и заднего наклоненных отростков необходимы при выполнении передней и задней клиноидэктомии, которые являются ключевыми нейрохирургическими манипуляциями, позволяющими осуществить подход, диссекцию и клипирование низкорасположенных АА в сосудистой нейрохирургии. Понимание расположения слоев ТМО, составляющие стенки КС, помогает осуществить корректное расслоение ТМО латеральной стенки и крыши кавернозного синуса, пирамиды височной кости и ската при выполнении транскавернозных или транспетрозальных доступов в нейроонкологии для удаления больших сфенопет- рокливальных менингиом, опухолей кавернозного синуса или основания черепа. Техника вскрытия ТМО также важна. Кавернозный синус ограничен тремя связками: передней и задней петроклино-идными связками и интерклиноидной связкой. Систему связок относят к связочному аппарату намета мозжечка, что важно помнить при планировании направления и объема нейрохирургического доступа (рис. 16).

Твердая мозговая оболочка КС имеет слоистое строение разной степени плотности соединительной внутрикавернозной тканью – трабекулами, нитями, шпорами (рис. 17).

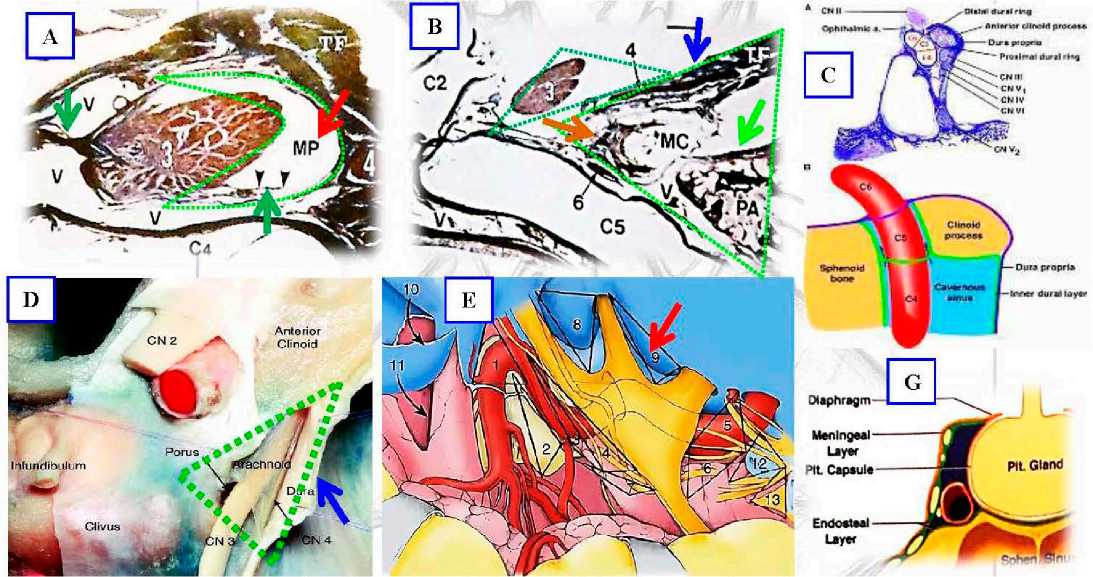

Рисунок 16. Топографо-анатомическое строение кавернозного синуса. А – гистотопографический сагиттальный срез через окуломоторную цистерну (МР – Meningeal Pocket of the III nerve, 3), демонстрирующий сложность менингеальной архитектуры крыши кавернозного синуса по T. Kawase [16]. Красной стрелкой обозначено свободное пространство между тенториальной связкой (TF – tentorial fold) и III нервом, который свободно подвешен на связках над венозными полями (V) – зеленые стрелки; пространство окуломоторной цистерны (МР) используют при транскавернозных доступах через крышу КС; В – гисто-топографический сагиттальный срез через пирамиду височной кости (РА) и Меккелеву полость [16]. Зеленая стрелка на надкостнице верхушки пирамиды височной кости; синяя – наружный слой; коричневая – медиальная стенка Меккелевой полости. Зелеными штрихами обозначены свободные пространства, которые можно использовать, например, при трансмеккелевых или передних транспетрозальных доступах [16]; С – распределение внутреннего дурального (менингеального) листка – зеленая линия вдоль костных структур параклиноидного региона; D – основание черепа. Аксиальный срез. Крыша кавернозного синуса вскрыта вдоль окуломоторной цистерне в области одноименного треугольника (зеленый штрих). Стрелка на отвернутой передней петроклиноидной связке [11]; Е – треугольники кавернозного синуса [7]; G – строение медиальной стенки кавернозного синуса по Yasuda, A [15]

Figure 16. Topographic and anatomical structure of the cavernous sinus. A – is a histotopographic sagittal section through the oculomotor cistern (MR – Meningeal Pocket of the III nerve, 3) demonstrating the complexity of the meningeal architecture of the cavernous sinus roof according to T. Kawase [16]. The red arrow indicates free space between the tentorial fold (TF – tentorial fold) and the III nerve, which is loosely suspended on the ligaments over the venous fields (V) – green arrows; the oculomotor cistern (MR) space is used for transcavernous accesses through the roof of the CS; B – histotopographic sagittal section through the temporal bone pyramid (RA) and the Meckel's cavity [16]. Green arrow on the periosteum of the apex of the temporal bone pyramid, blue – outer layer; brown – medial wall of the Meckel's cavity. Green strokes indicate free spaces, which can be used, for example, in transmecceral or anterior transpetrosal accesses [16]; C – distribution of internal dural (meningeal) sheet – green line along bony structures of paraclinic region; D – skull base. Axial slice. Roof of cavernous sinus opened along oculomotor cisterna in area of triangle of the same name (green dashed line). Arrow on the turned away anterior petroclinoid ligament [11]; E – triangles of the cavernous sinus [7]; G – structure of the medial wall of the cavernous sinus according to Yasuda, A [15]

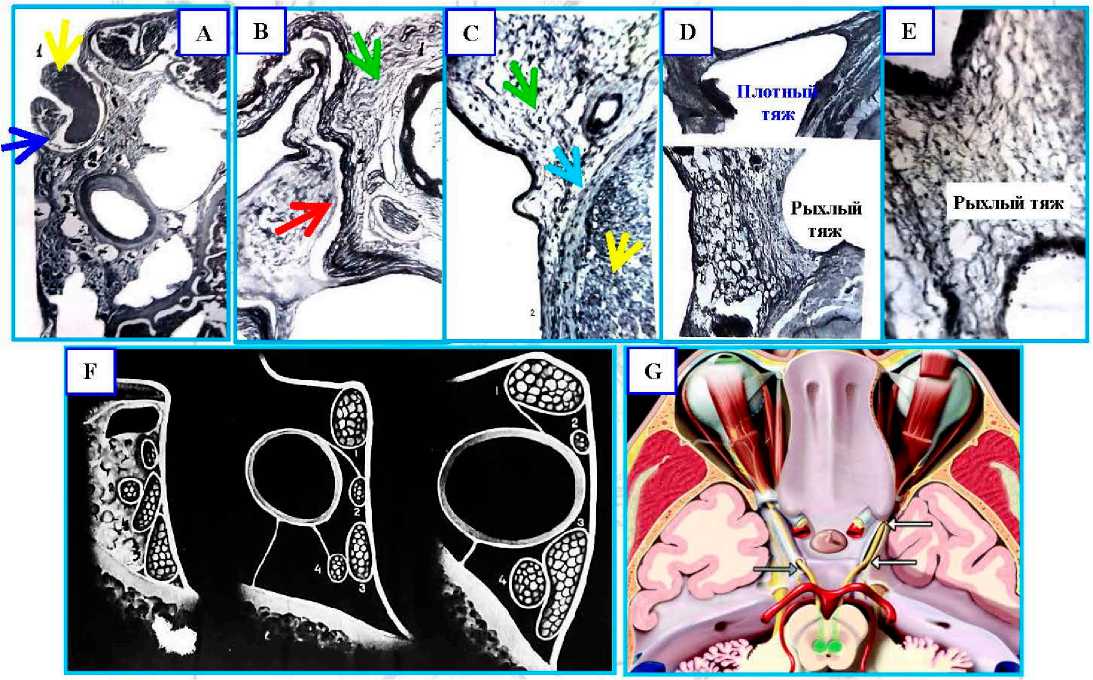

Рисунок 17. Строение кавернозного синуса. А – гистотопографический срез, фото. Инвагинация ТМО КС по ходу нервных стволов (синяя стрелка). На снимке место входа в «кавернозную капсулу III нерва» (1, желтая стрелка); В – рисунок с гистото-пографического препарата. Переход соединительнотканных волокон кавернозной капсулы (1, зеленая стрелка) в адвентицию артерии (2, красная стрелка); С – гистотопографический срез, фото. Взаимоотношения III нерва с собственной стенкой венозной пазухи: 1) III нерв (желтая стрелка), 2) стенка венозной пазухи, 3) соединительнотканная оболочка нерва (голубая стрелка), внутрисинусовая соединительная ткань (зеленая стрелка); D – гистотопографический срез. Различие формы внутрисинусовых тяжей; E – рыхлый тяж, увеличенный вид; F – взаимоотношения нервов в передней средней и задних отделах пещеристой пазухи: 1) III нерв; 2) IV нерв; 3) V1 – первая ветвь тройничного нерва, глазной нерв; 4) VI нерв; G – аксиальный базальный разрез крыши кавернозного синуса: клиноидный треугольник и окуломоторный треугольник (стрелка), справа вскрыта цистерна глазодвигательного нерва [11]

Figure 17. Structure of the cavernous sinus. A – histotopographic section, photo. Invasion of the CS dura mater along the nerve trunks (blue arrow). The site of the entrance to the "cavernous capsule of the III nerve" (1, yellow arrow); B – drawing from the histotopo-graphic preparation. Transition of connective tissue fibers of the cavernous capsule (1, green arrow) into the adventitia of the artery (2, red arrow); C – histotopographic section, photo. Relationship of the III nerve with the intrinsic wall of the venous sinus: 1) III nerve (yellow arrow), 2) wall of the venous sinus, 3) connective tissue sheath of the nerve (blue arrow), intrasinus connective tissue (green arrow); D – histotopographic slice. Difference in shape of intrasinus tracts; E – loose tract, enlarged view; F – Relationship of nerves in anterior middle and posterior sections of cavernous sinus: 1) III nerve; 2) IV nerve; 3) V1, first branch of the trigeminal nerve, oculomotor nerve; 4) VI nerve; G – axial basal section of the cavernous sinus roof: clinoid triangle and oculomotor triangle (arrow), cistern of oculomotor nerve opened on right [11]

Распределение венозных областей (венозных озер или полей) в кавернозном синусе имеет свои особенности. Классически считают большими венозными полями области, окружающие медиальные отделы верхней глазничной щели, и зону заднего наклоненного отростка (Ясуда, Ротон). Однако строение венозных коллекторов внутри самого синуса также специфично. В работах О.П. Боль- шакова (1967) показано, что кавернозный синус может иметь строение в виде «венозной сети» с большим количеством соединительной ткани внутри синуса, либо иметь вид «лакуны», где имеются большие площади венозных озер (полей), сливающиеся друг с другом и вливающиеся в венозные коллекторы основания черепа (рис. 18).

Рисунок 18. Различия в строении и крайние формы строения кавернозного синуса. А – схема, гистологический срез, фото и рисунок строения кавернозного синуса в виде сплетения; В – строение в виде лакуны

Figure 18. Differences in the structure and extreme forms of the cavernous sinus structure. A – scheme, histological section, photo and drawing of the structure of the cavernous sinus in the form of a plexus; B – structure in the form of a lacuna

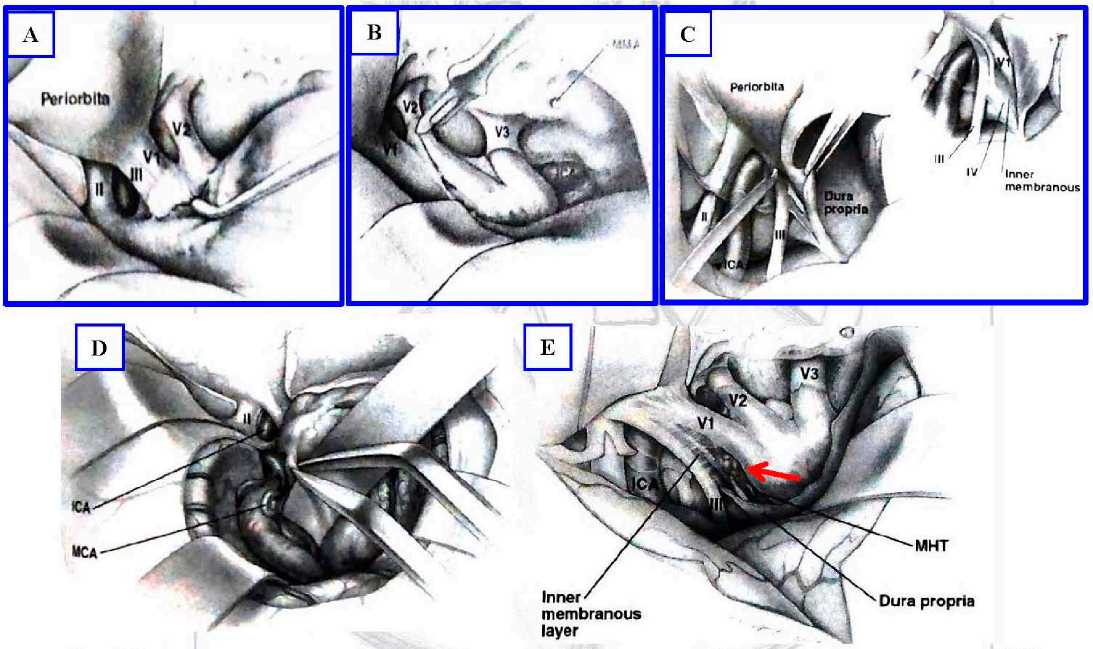

При входе в КС учитывают особенности его анатомического строения и производят в местах допустимых для входа в КС – его треугольниках (рис. 19).

Для доступов через крышу КС важна топография и размеры оболочечных структур в области входа III нерва, формирующих цистерну глазодвигательного нерва, а также размеры глазодвигательного треугольника, ограниченного конвергенцией петроклиноидных связок намета мозжечка и образующего крышу КС. При выполнении ан-теролатеральных базальных доступов со вскрытием КС важна протяженность верхней глазничной щели, топография менинго-переорбитальной связки и передней петроклиноидной связки.

В месте, где выражена слоистая структура, возможно смещение отделенных слоев и внутри-кавернозной ткани для достижения коллапса вен и клапанного эффекта. В случае развитого внутреннего слоя («надкостницы») можно путем диссекции отсоединить слой («periosteum»), а затем заправить его для предотвращения кровотечения или использовать фибриновые клеевые композиции. Для профилактики кровотечений из кавернозного синуса в настоящее время используются современные и эффективные средства, различные гемостатические материалы и методы их введения. Например, в комментариях к статьям McLaughlin N. (P-23) [2] и Y. Kim (P-179) [8] L.N. Sekhar написал, что он использовал инъекцию фибринового клея в венозное поле кавернозного синуса с хорошим гемостатическим эффектом. Цитата: «This transcavernous transapical approach becomes much easier owing to the use of the fibrin glue, and ultrasonic bone curette» L. Sekhar (2014), Seattle, Washington. L.N. Sekhar также отметил, что транскавернозные доступы наиболее эффективны для подхода и клипирования сложных АА труднодоступной локализации, например для низко расположенных АА верхушки БА (более чем на 5 мм ниже спинки турецкого седла). Часть из них автор оперировал через расширенные транскавернозные подходы с открытием Меккелевой полости, резекции верхушки пирамиды височной кости и выполнением заднего транскавернозного доступа с интрадуральной резекцией верхушки пирамиды височной кости с целью улучшения осмотра и увеличения операционной свободы хирургических манипуляций.

Groups

The names of Ite triargles г this study

The defin to of the triangles

A

Тле names d the tiarigtes in otter studies

Medal group Superuposterioc triangle

Superor triangle

Middle triangle

Inferior triangle

Lateral group Anteromedial triangte

Anterolateral triangle

Posteiolatefal triangle

Posteromedial triangle

Posterior group Lateral triangle

Medial triangte

(V) Anterior dinoid process ------------

(V) Posterior clinoid process

(/) Apex of petrous part

(B) Optic nerve

(B) Oculomotor nerve before entering the superior orbital fissure

(B) Dural fold between dural entries of optic and oculomotor nerves

(B) Oculomotor nave

(B) Trochlear nerve

(B) Dural fold between dural entries of ocukrndor and trochlear nerves

(B) Trochlear nerve

(B) Ophthalmic ne^ve

(B) Dural told between dural entries of trcdilear aid ophthalmic nerves

(B) Ophthalmic nerve

(B) Macillary nerve

(B) Between the superior orbital fissure and the foramen rotundum

(B) Macillary nerve

(B) Mandibuhr nerve

(B) Between the foramen rotundum and foramen ovate

(B) Mandibular nerve

(B) Greater petrosal nerve

(B) Between foramen ovate and hiatus of greater petrosal nerve

(B) Trigeminal дапдбеп

(В) Greater petrosal reive

(B) Between hiatus of greater petrosal nerve and apex of petrous part

(V) Dural entry of trochlear nerve

(V) Dural entry of abducens nerve

(V) Apex cf petrous part

(V) Dural entry of trochlear nerve

(V) Dural entry of abducens nerve

(V) Posterior dinoid process

Oculomctor triangle (2)

Anteromedial triangle (2), Clhoidal triangle (6), Dolenc’s triangte (22|

Pararnedial triangle (2) Paramedran triangle (5), Supratrochlear triangle |6)

Superolateral triangle (23), lnfralrochlear triangle (6)

Pariansw’slrian^e 0

Anterolateral triangle (2), Mullan's triangle |3)

Lateral triangte (2)

Posterolateral triangle i2), QassctKk's triangle (2)

Poste'omedial triangle (2), Kawase's triangte 0

Inferolateral triangle (2)

Inferometftal triangle (2)

Optic canal

Optic chiasm

Durd entry of VI

Anterior dinoid process

Dural fold

Posterior dinoid process

Dural entry of IV —

Fbns

Hiatus for greater petrosal nerve

Apex of petrous part

Superior orbital fissure

Foramen rotundum

Foramen ovale

Greater petrosal nerve

Anterior clinoid process

Dural fold

Optic chiasm

Dural entry cf IV

S

Optic canal

Foramen rotundum

Posterior dinoid process

Dural entry of VI

Foramen ovale

V3

Greater petrosal nerve

Apex of petrous part

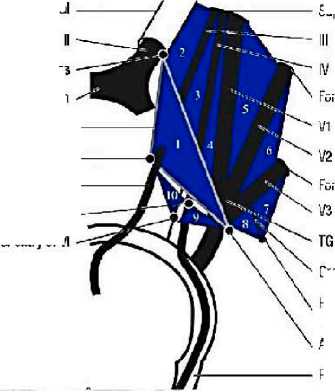

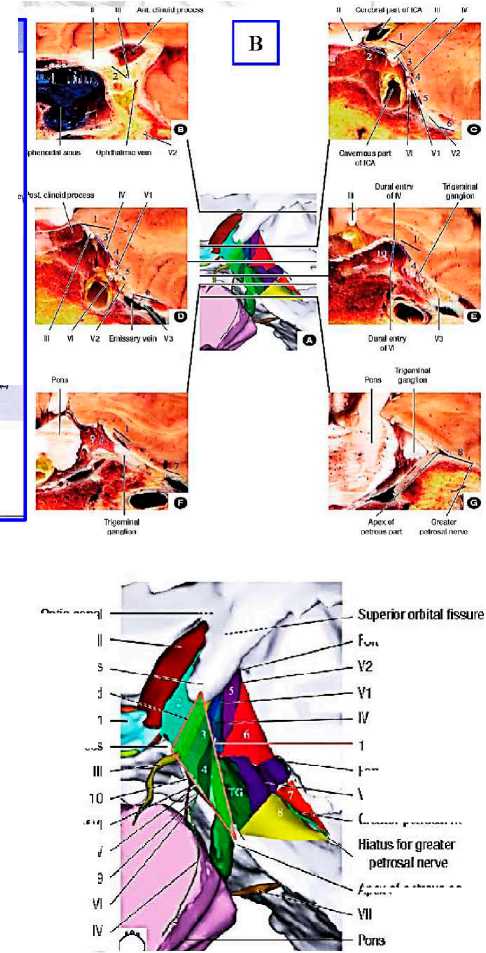

Рисунок 19. Треугольники кавернозного синуса. А – нейрохирургическая классификация треугольников кавернозного синуса; В – анатомический препарат кавернозного синуса. Уровни срезов анатомического препарата кавернозного синуса продемонстрированы на центральной схеме; С – топография треугольников кавернозного синуса по отношению к черепным нервам и костным структурам селлярного и параселлярного регионов: 1 = superoposterior triangle (глазодвигательный треугольник); 2 = superior triangle; 3 = middle triangle; 4 = inferior triangle; 5 = anteromedial triangle; 6 = anterolateral triangle; 7 = posterolateral triangle; 8 = posteromedial triangle; 9 = lateral triangle; 10 = medial triangle; II = optic nerve; III = oculomotor nerve; IV = abdu-cens nerve; V1 = ophthalmic nerve; V2 = maxillary nerve; V3 = mandibular nerve; TG = trigeminal ganglion [6]

Figure 19. Triangles of the cavernous sinus. A, Neurosurgical classification of the triangles of the cavernous sinus; B – anatomical preparation of the cavernous sinus. The cut levels of the anatomical preparation of the cavernous sinus are demonstrated in the central diagram; C – topography of the cavernous sinus triangles in relation to cranial nerves and bony structures of the sellar and parasellar regions: 1 = superoposterior triangle (oculomotor triangle); 2 = superior triangle; 3 = middle triangle; 4 = inferior triangle; 5 = anteromedial triangle; 6 = anterolateral triangle; 7 = posterolateral triangle; 8 = posteromedial triangle; 9 = lateral triangle; 10 = medial triangle; II = optic nerve; III = oculomotor nerve; IV = abducens nerve; V1 = ophthalmic nerve; V2 = maxillary nerve; V3 = mandibular nerve; TG = trigeminal ganglion [6]

Выводы проведенного исследования:

-

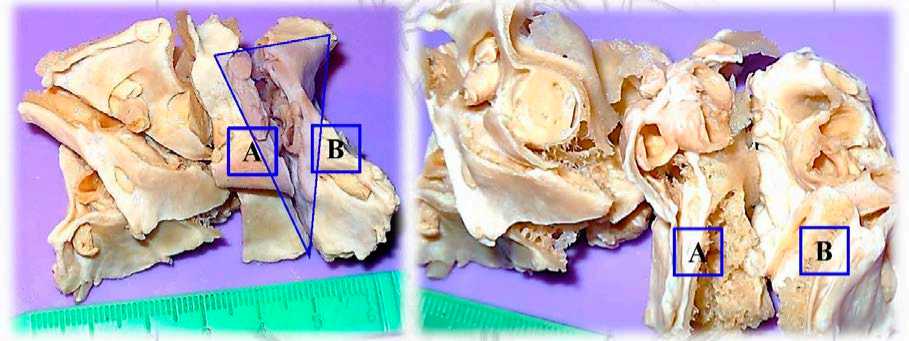

1. При изучении препаратов отмечено, что топографическое распределение и строение слоев твердой мозговой оболочки, покрывающей параселлярную область, довольно сложное. Отмечено утолщение структуры стенок КС в области непосредственного контакта с кольцами и петлями ВСА. Дуральная оболочка над областью медиальной петли ВСА имеет многочисленные внутри-синусные соединительнотканные отроги и трабекулы, фиксирующие ВСА к крыше и стенкам кавернозного синуса. Твердая мозговая оболочка над самой вершиной ЗНО почти однослойная (оба слоя прочно склеены друг с другом), диссекция слоев затруднена. Резекция ЗНО вместе с частью спинки турецкого седла образует двухслойный карман.

-

2. Поверхностный листок (наружное дуральное покрытие) крыши кавернозного синуса смешивается с соединительной тканью трех петро-клиноидных связок фиксирующего аппарата намета мозжечка и представляет собой треуголь-

- ник, ТМО которого натянута между тремя вершинами – передний и задний наклоненные отростки и верхушка пирамиды височной кости. Это важный треугольник крыши КС – глазодвигательный треугольник. Глубокий листок представлен фиброзным листком ТМО ската, который поднимается вверх и сливается с медиальной стенкой КС (селлярной ТМО) и с соединительнотканным покрытием каротидной борозды. В области ЗНО много дополнительных фиброзных образований, которые крепятся к внутренней поверхности петро-клиноидных связок, являясь внутрикавернозными отделами связочного аппарата ВСА, – это трабекулы, «полуклапаны», «капюшоны». В области верхних отделов ската между листками ТМО (поверхностным и глубоким) находится много соединительнотканных трабекул и клапанов. Применительно к базальной хирургии это имеет практическое значение, например, создание условий для гемостаза и соответственно контроль венозного кровотечения (рис. 20).

-

3. При диссекции ТМО верхушки пирамиды и нижнемедиальной стенки Меккелевой полости обнаружено, что верхушка пирамиды покрыта внутренним собственным тонким листком ТМО, рыхло связанным с поверхностным толстым листком ТМО. При выполнении интрадуральной резекции верхушки пирамиды со стороны Меккелевой полости можно получить преимущество в виде дополнительного участка соединительной ткани (ТМО обозначена треугольником рис. 21, В), которую можно переместить (отвернуть, подогнуть), тем самым предотвратить кровотечение.

-

4. Имеются особенности строения ТМО каротидной борозды, которая представлена плотной соединительной тканью, которая медиально непосредственно переходит в ТМО медиальной стенки кавернозного синуса. Внизу эта ТМО сливается с внутренним листком, покрывающим скат, а в области рваного отверстия укрепляет волокна латерального кольца ВСА. От ТМО каротидной борозды отходят многочисленные отроги-трабекулы к медиальной петле и кавернозному отделу ВСА, интерклиноидной связке и оплетают весь периметр ЗНО.

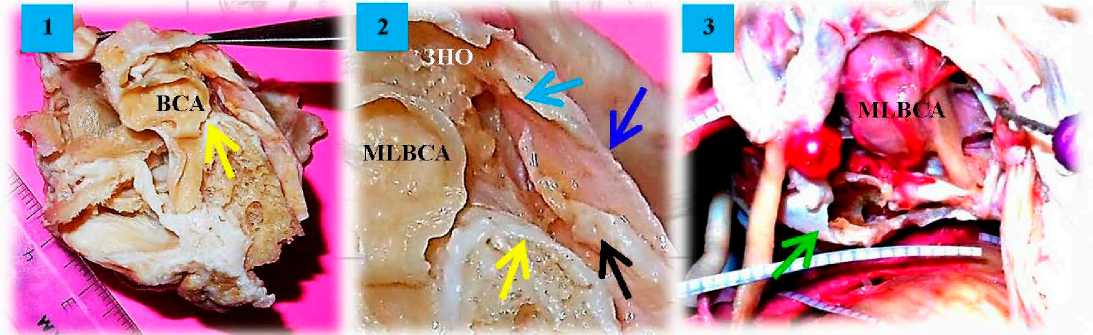

Рисунок 20. Внутрикавернозные соединительнотканные образования. Анатомические препараты селлярной области. 1, 2 – трабекулы и клапаны показаны черной стрелкой, желтая стрелка на внутреннем листке ската, голубая стрелка на соединительнотканном отроге ТМО («капюшон ВСА»), который крепится к интерклиноидной связке и ЗНО, синяя стрелка на ТМО спинки турецкого седла с внутренней поверхности, далее эта ТМО переходит в ТМО медиальной стенки кавернозного синуса и ТМО каротидной борозды; 3 – транскавернозный доступ, резекция ЗНО, обнажена ТМО спинки турецкого седла. По периметру ЗНО образуется двуслойный карман (зеленая стрелка), который можно отвернуть в сторону ската для остановки кровотечения из базилярного синуса

Figure 20. Intracavernosal connective tissue formations. Anatomical preparations of the sellar region. 1, 2 – trabeculae and valves are shown with a black arrow, yellow arrow on the inner leaflet of the stingray, blue arrow on the connective-tissue spur of the dura mater ("VSA hood") that attaches to the interclinoid ligament and TNF, blue arrow on the dura mater of the Turkish saddle back from the inner surface, further this dura mater transitions to the dura mater of the medial wall of the cavernous sinus and the dura mater of the carotid sulcus; 3 – transcavernosal access, resection of TNF, the dura mater of the back of the Turkish saddle is exposed. A double-layered pocket (green arrow) is formed around the perimeter of the TNF, which can be turned away toward the ramp to stop bleeding from the basilar sinus

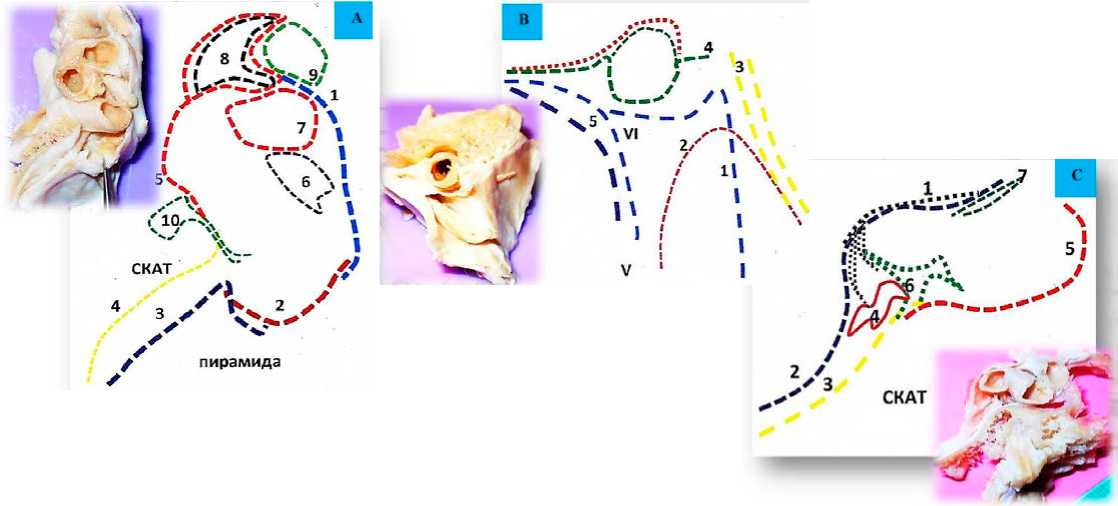

Рисунок 21. Срезы. Препарат и схема. А – срез вдоль интерклиноидной связки (латеральная часть). Слои ТМО: 1. Передняя петро-клиноидная связка. 2. Задняя петроклиноидная связка. 3. Покрытие ската (поверхностный толстый слой ТМО); тонкий слой ТМО ската, вплетающийся в латеральное кольцо ВСА (10) и покрытие каротидной борозды (5) . 6. Цистерна глазодвигательного нерва. 7. Дистальное кольцо ВСА. 8. Дуральное покрытие клиноидного пространства. 9. Дуральный чехол зрительного нерва. В – срез Меккелевой полости. Слои ТМО: 1. Нижнемедиальная стенка Меккелевой полости (поверхностный дуральный слой). 2. Собственное покрытие верхушки пирамиды височной кости (один слой соединительной ткани), лежащее под поверхностным слоем. 3. Двуслойная кливальная ТМО в области петрокливальной щели (нижний каменистый синус). 4. Соединительная ткань латерального кольца LLВСА. 5. Однослойное соединительно-тканное покрытие каротидной борозды. 6. Верхне-медиальная стенка Меккелевой полости (двуслойное толстое покрытие). С – срез вдоль интерклиноидной связки (медиальная часть). Слои ТМО: 1. Интерклиноидная связка с множеством соединительнотканных отрогов ( 6, 4 ), поддерживающих медиальную петлю MLВСА. 2. Поверхностный толстый листок ската, ЗНО и СТС. 3. Внутренний дуральный листок ската, который охватывает соединительнотканные волокна каротидной борозды (5). 7. Фиброзные соединительнотканные волокна дистального кольца ВСА

Figure 21. Sections. The preparation and the scheme. A – section along the interclinoid ligament (lateral part). Dura mater layers: 1. Anterior petroclinoid ligament. 2. Posterior petroclinoid ligament. 3. Gable cover (superficial thick layer of the); thin layer of the gable dura mater woven into the lateral ring of the VSA ( 10 ) and cover of the carotid sulcus ( 5 ). 6. Cisterna of the oculomotor nerve. 7. The distal ring of the VSA. 8. Dural covering of the clinoid space. 9. The dural sheath of the optic nerve. B – section of the Meckel's cavity. Layers of the dura mater: 1. Lower medial wall of the Meckel's cavity (superficial dural layer). 2. Own covering of the apex of the temporal bone pyramid (one connective tissue layer) lying under the superficial layer. 3. A bilayered clival dura mater in the area of the petrolival cleft (inferior stony sinus). 4. Connective tissue of the lateral annulus of LLVSA. 5. Single-layer connective tissue covering the carotid sulcus. 6. Upper-medial wall of Meckel's cavity (bilayer thick covering). C – slice along the interclinoid ligament (medial part). dura mater layers: 1. Interclinoid ligament with multiple connective tissue spurs ( 6, 4 ) supporting the medial MLVSA loop. 2. Superficial thick leaflet of the stingray, MNOS and STS. 3. Inner dural leaflet of the stingray, which covers the connective tissue fibers of the carotid sulcus ( 5 ). 7. Fibrous connective tissue fibers of the distal VSA ring

Microsurgical Anatomy of the Paraclinoid Region

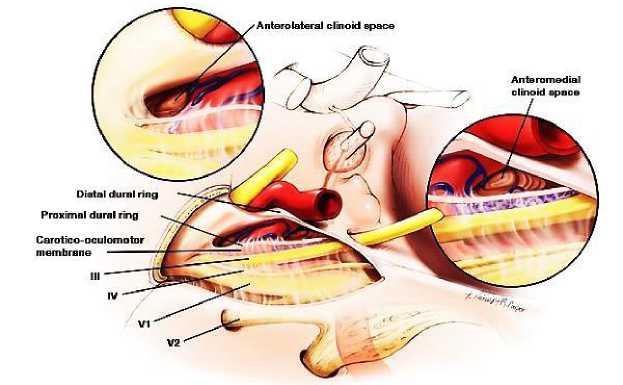

Рисунок 22. Иллюстрация строения дуральных покрытий параклиноидной области [17]

Figure 22. Illustration of the structure of dural coatings of the paranoid region [17]

Список литературы Дуральная архитектура кавернозного синуса. Строение твердой мозговой оболочки селлярной области

- Abla A.A. et al. Current treatment strategies for cavernous internal carotid artery aneurysms. WorldNeurosurg. 2014;82:994-5.

- Aziz КМА. Large Sphenoid Wing Meningiomas involving the cavernous sinus: Conservative surgical strategies for better functional outcomes. Neurosurgery. 2004;54(6):1375-1384.

- Basma J. Mobilization of the transcavernous oculomotor nerve during basilar aneurysm surgery: Biomechanical base for better outcome. Operative Neurosurgery. 2014;10(1):106-115.

- Bouthillier A. et al. Segments of the internal carotid artery: a new classification. Neurosurgery. 1996;38:425-32.

- Chanda A. et al. Anatomical study of the orbitozygomatic transsellar-transcavernoustransclinoidal approach to the basilar artery bifurcation. Neurosurg. 2002;97(2):151-160.

- Chung B. et all. Ten Triangles around Cavernous Sinus for Surgical Approach, Described by Schematic Diagram and Three Dimensional Models with the Sectioned Images. J Korean Med Sci. 2016;31:1455-1463.

- Curey S. et all. Validation of the superior interhemispheric approach for tuberculum sellae meningioma: clinical article. J Neurosurg. 2012;117:1013-21.

- Dolenc VV et al. Cavernous Sinus: Developments and Future Perspectives. New York, NY: Springer, 2009.

- Dolenc VV. Anatomy and Surgery of the Cavernous Sinus. New York, NY: Springer-Verlag, 1989.

- Dolenc V.V. Microsurgical anatomy and surgery of the central skull base. New York, Wien. Springer, 2003. 384 р.

- Everton K.L. et al. The Oculomotor Cistern: Anatomy and High-Resolution Imaging. American Journal of Neuroradiology. 2008, Au-gust;29(7):1344-1348.

- Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica: International Anatomical Terminology. Stuttgart: Thieme, 1998.

- Figueiredo E.G. Anatomical and quantitative description of the transcavernous approach to interpeduncular and prepontine cisterns. J. Neurosurg. 2006;104(1):957-964.

- Fujimoto Y et al. Pterional transcavernous approach for large basilar top aneurysm: significance of the exposure of Dolenc's triangle. Surg Cereb Stroke. 1992;20:191-5.

- Isolan GR et al. Microsurgical anatomy of the cavernous sinus: measurements of the triangles in and around it. Skull Base. 2007;17:357-67.

- Kawase T. Meningeal architecture of the cavernous sinus: clinical and surgical implications. Neurosurg. 1996;39(3):527-536.

- Kim J.M., Romano A. Microsurgical Anatomic Features and Nomenclature of the Paraclinoid Region. Neurosurgery. 2000;46(3):670-682.

- Kim JS et al. The pterional approach and extradural anterior clinoidectomy to clip paraclinoid aneurysms. J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2013;15:260-6.

- Kim Y. Quantitative study of the opticocarotid and carotid-oculomotor windows for the interpeduncular fossa, before and after internal carotid artery mobilization and posterior communicating division. Operative Neurosurgery. 2015;11(1):162-180.

- Krisht A.F. Surgical Clipping of Complex Basilar Apex Aneurysms: A Strategy for Successful Outcome Using the Pretemporal Transzygomatic Transcavernous Approach. Operative Neurosurgery. 2005;56(2):261 -273.

- Krisht A.F. Transcavernous approach to diseases of the anterior upper third of the posterior fossa. Neurosurgical Focus. 2005;19(2 (Е)):1-10.

- McLaughlin N. Extended subtemporal transtentorial approach to the anterior incisural space and upper clival region: experience with posterior circulation aneurysms. Operative Neurosurgery. 2014;10(1):15-24.

- Muto, J. Meckel's Cave Tumors: Relation to the meninges and minimally invasive approaches for surgery anatomic and clinical studies. Operative Neurosurgery. 2010;67(1):291-299.

- Park HS et al. Whole courses of the oculomotor, trochlear, and abducens nerves, identified in sectioned images and surface models. Anat Rec (Hoboken). 2015;298:436-43.

- Park JS et al. A proposal of new reference system for the standard axial, sagittal, coronal planes of brain based on the serially-sectioned images. J Korean Med Sci. 2010;25:135-41.

- Park JS et al. Sectioned images of the cadaver head including the brain and correspondences with ultrahigh field 70 T MRIs. Proc IEEE. 2009;97:1988-96.

- Samii M. Surgical management of to meningiomas originating in Meckel's Cave. Neurosurg. 1997;41(4):767-774.

- Sekhar L.N. Atlas of neurosurgical techniques. Brain New York, Stuttgart: Thieme Medical, 2006. 1074p.

- Shin DS et al. Portable document format file showing the surface models of cadaver whole body. J Korean Med Sci. 2012;27:849-56.

- Toyooka T. et al. Effect of Fibrin Glue Injection into the Cavernous Sinus for Hemostasis during transcavernous surgery jn the Cerebral Venous Draining system. Operative Neurosurgery. 2017;13:224-231.

- Tripathi M. et al. Quantitative analysis of the Kawase versus the modified Dolenc-Kawase approach for middle cranial fossa lesions with variable anteroposterior extension. J Neurosurg. 2015;123:14-22.

- Van Loveren HR et al. The Dolenc technique for cavernous sinus exploration (cadaveric prosection). Technical note. J Neurosurg. 1991;74:837-44.

- Wanibuchi M., Friedman A.H., Fukushima T. Photo Atlas of Skull Base Dissection / ed. M. Wanibuchi. New York: Thieme Medical, 2009. Р.166-206; 247.

- Wanibuchi M. Trigeminal Schwannomas: Skull Base Approaches and Operative results in 105 Patients. Operative Neurosurgery. 2012;70(1):132-144.

- Watanabe A et al. Anatomical variations of the ten triangles around the cavernous sinus. Clin Anat. 2003;16:9-14.

- Yasuda A. Microsurgical anatomy and approaches to the cavernous sinus. Neurosurg. 2008;62(6). Suppl. 3:1240-1263.

- Yasuda A. The medial wall of the cavernous sinus Microsurgical anatomy. Neurosurg. 2004;55(6):179-190.

- Yoon B.H. et al. Meningeal layers around anterior clinoid process as a delicate area in extradural anterior clinoidectomy: anatomical and clinical study. J Korean Neurosurg Soc. 2012;52:391-5.