Два чашечных камня из села Беш-Озек (Республика Алтай)

Автор: Кубарев В.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521537

IDR: 14521537

Текст статьи Два чашечных камня из села Беш-Озек (Республика Алтай)

К числу редких и наиболее древних памятников Алтая принадлежат т.н. «чашечные камни». Они получили своё название благодаря наличию на поверхности стел округлых чашечных углублений. Два новых «чашечных камня» найдены при обследовании разрушенных погребений каракольской культуры в 2008 г., в огороде частной усадьбы с. Беш-Озек.

Приведем их краткое описание:

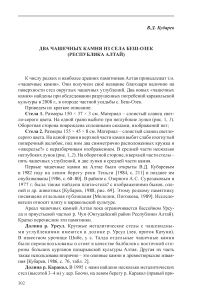

Стела 1. Размеры 150 × 37 × 3 см. Материал – слоистый сланец светло-серого цвета. На одной грани выбито три неглубокие лунки (рис. 1, 1 ). Оборотная сторона повреждена сплошными сколами, изображений нет;

Стела 2. Размеры 155 × 45 × 8 см. Материал – слоистый сланец светлосерого цвета. На одной грани в верхней части камня выбит слабо изогнутый поперечный желобок, под ним два симметрично расположенных кружка и «ожерелье?» с неразборчивым изображением. В средней части несколько неглубоких лунок (рис. 1, 2 ). На оборотной стороне, в верхней части стелы – пять чашечных углублений, и две лунки в средней части камня.

Первые чашечные камни на Алтае были открыты В.Д. Кубаревым в 1982 году на левом берегу реки Теньги [1984, с. 211] и позднее им опубликованы [1986, с. 68–80]. В районе с. Озерного А.С. Суразаковым в 1977 г. была также найдена плита-стела? с изображениями быков, оленей и др. животных [Кубарев, 1988, рис. 69]. Этому редкому памятнику посвящена отдельная публикация [Молодин, Погожева, 1989]. Исследователи относят плиту к каракольской культуре.

Ареал чашечных камней Алтая пока ограничивается бассейном Урсула и приустьевой частью р. Чуи (Онгудайский район Республики Алтай). Кратко перечислим эти памятники.

Долина р. Урсул. Крупные мегалитические стелы с чашевидными углублениями имеются в долине р. Урсул (лев. приток Катуни). В известном урочище Шибе, у с. Талда отдельные чашечные камни были переиспользованы и стоят в качестве балбалов с восточной стороны больших курганов пазырыкской культуры Алтая. Другая их часть также использована вторично – это оленные камни и древнетюркские изваяния [Кубарев, 1986, с. 76, табл. 2].

Долина р. Каракол. В 1995 г. нами найдено несколько мегалитических стел (высотой 3–4 м) у дер. Боочи, на левом берегу р. Каракол (правый при-

Рис. 1. Два чашечных камня из Беш-Озека. Алтай.

ток Урсула). На их гранях имеются чашечные углубления, а сами монументы, возможно, находятся in ^^itu. Об этом свидетельствуют их массивность и обособленное расположение с западной стороны больших курганов па-зырыкской культуры.

Стелы в окрестностях с. Иня. На восточной окраине с. Иня, ранее стояло уникальное каменное изваяние. Верхняя его часть, с зооантро-поморфной личиной, была отбита уже в наше время и хранится в музее г. Горно-Алтайска. После публикации этого памятника [Кубарев, 1979, с. 9, табл. 2, 2] в архиве Горно-Алтайского музея С.В. Киреевым была найдена и старая фотография ещё целого памятника [см. прорисовку в кн.: Кубарев, 1988, табл. XV, 2]. Кроме того, что поиски по фотографии первоначального местонахождения изваяния увенчались успехом, в непосредственной близости от нижней обломанной части этого изваяния, были обнаружены еще три массивные стелы, переиспользованные в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса. Их огромные размеры (высота одной из стел превышала 4 м) и форма свидетельствуют, что они органически входили в один культовый комплекс вместе с ранее описанными монументальными памятниками эпохи бронзы. Причем одна из стел была затем превращена в оленный камень, на котором, однако, кроме пояса и архаического чекана, других изображений не оказалось.

Бичикту-Кая. На правом берегу р. Катуни, чуть ниже ее слияния с р. Чуей, у известного бома Бичикту-Кая найден чашечный камень. Он представляет собой серую гранитную плиту неправильных очертаний, полными размерами 420 х 300 х 27 см. На одной плоскости камня около двух десятков чашечных углублений диаметром от 2,5 до 4 см, глубиной 0,5–15 мм. Нижняя, вкопанная часть, выходящая обломанным краем на дневную поверхность, указывает ориентацию чашечного камня. Он был обращен лицевой (?) стороной на юго-запад.

Стелы из Калбак-Таш I. На правом берегу Чуи, между с. Иодро и с. Иня, у местонахождения петроглифов Калбак-Таш І найдены две небольшие плиты с рисунками, возможно, использовавшиеся в древности как стелы. Они весьма близки теньгинским чашечным камням наличием рисунков и чашевидных углублений на двух широких гранях плит. Однако, судя по их небольшим размерам и рисункам, калбакташские плиты–стелы, очевидно, были установлены несколько позже, чем теньгинские или каракольские.

Стела из Калбак-Таш II. Обломок каменного блока с чашечными углублениями, шлифованными поперечными полосами и глубокими параллельными «резами», недавно найден в устье Чуи, на местонахождении Калбак-Таш ІІ. Он до с их пор лежит в 30 м. от п о лотна Чуй с кого тракта.

Стела в окрестностях с. Иодро с выбитыми рисунками и чашечными углублениями обнаружена поваленной, с восточной стороны полуразрушенного кургана. Находится прямо у Чуйского тракта, рядом с селом Иод-ро, на левом берегу Чуи. Стела была поставлена новосибирскими археологами в предполагаемом первоначальном положении.

Если обратиться к опубликованным археологическим материалам соседних с Алтаем регионов, то можно найти очень похожие монументальные памятники, датируемые эпохой бронзы или даже более архаичным временем. Очевидно, на раннем этапе первые азиатские «менгиры» были более массивны, грубы и бесформенны. Они не имеют никаких изображений. Подобные менгиры, достигающие высоты 4–6 м, известны в Центральном

Казахстане. Характерной особенностью их является расположение на возвышенных местах, вблизи древних поселений и у некрополей эпохи бронзы. Некоторые из них, благодаря причудливой природной форме, названы бараньими, медвежьими и даже верблюжьими камнями [Маргулан, 1979, с. 277–278; 286–287]. Та же традиция установки зооморфных менгиров практиковалась и в Хакасии [Кызласов, 1986, с. 148–151, табл. 86; 88]. На втором этапе в Саяно-Алтае, возможно, появляются стелы с чашевидными углублениями и редкими рисунками парнокопытных (лось, марал и бык). Такие стелы-обелиски известны в центральных и западных областях Казахстана: в местности Койшоки и на р. Кантегир [Маргулан, 1979, с. 287, с. 292–294, табл. 212; 215], а также в Дыкылтасе [Сама ш ев, Ольховский, 1996, с. 218–234, табл. 1, 7 ]. Нанесенные на них фигуры (кольца, поперечные полосы и “перехваты”) уже напоминают оленные камни. Однако не исключено, что часть стел Дыкылтаса («рыбообразной и саблевидной» формы) гораздо древнее периода установки оленных камней и может быть отнесена к ранней бронзе. Об этом могут свидетельствовать: использование широкой грани в качестве лицевой, наличие пропилов и чашечные углубления.

Монгольские мегалитические стелы располагаются, как и алтайские, у подножия гор. Они, возможно, маркировали древние родовые угодья, одновременно служа визуальными ориентирами на путях кочевания. Один «чашечный камень» найден в одном из рядов, недавно открытого комплекса оленных камней в местности Цагаан-Асга. Стелы у сомона Ногонуур и оз. Ачит-Нуур, наличием чашечных углублений в верхней части [Кубарев, 2000, табл. І, 4 ], напоминают теньгинские стелы Алтая.

На р. Цагаан-Гол, в 1999 г. обнаружен чашечный камень, переделанный в оленный камень [Кубарев, Цэвээндорж, 2000, табл. 7, 1 ]. Еще два небольших камня с чашечными углублениями – своеобразные “чуринги” бронзового века, недавно были найдены на р. Ховд и в центре насыпи циклопического керексура у оз. Цагаан-Нуур [Кубарев, 2000, табл. І – 6, 7 ]. Последняя находка, по условиям местонахождения, явно повторяет ситуацию ритуального комплекса Уйтас на р. Коксай, где чашечный камень (с тремя лунками и другими изображениями) находился с восточной стороны сооружения, напоминающего по конструкции керексуры Монголии [Марьяшев, Потапов, 1999, с. 104, табл. 4].

Чашевидные углубления на алтайских стелах, несомненно, семантически близки подобным символам, нанесенным на окуневских стелах, изваяниях, менгирах Хакасии и Казахстана. Применяясь в качестве отдельных изобразительных элементов (глаза, уши, солярный знак, корпускулы лучевых корон и т.д.), они на некоторых изваяниях кажутся излишне многочисленными, сюжетно не связанными с основными изображениями. Причем, чашевидные углубления выполнены на них, как на боковых сторонах, так и на лицевой части и даже на макушке изваяний. Приведенные примеры позволяют высказать предположение, что ритуал установки стел с чашевидными углублениями существовал и в Хакасии. Он, возможно, древнее традиции изготовления окуневских изваяний. Поэтому отдельные стелы в более позднее время дополнительной обработкой могли быть превращены в изваяния.

Таким образом, если суммировать факты, то они работают в пользу авторской версии о хронологии теньгинских стел и чашечных камней Центральной Азии. Монументальные памятники Алтая, а также синхронные им «тазминские» (по Л.Р. Кызласову) стелы Хакасии, в том числе и стелы на тагарских курганах, вторично или даже многократно переиспользованы в намогильных сооружениях более поздних культур. Они, несомненно, относятся к эпохе энеолита-бронзы, а может быть и к финальному неолиту Южной Сибири [Шер, 1980, с. 217–233; Кызласов, 1986, с. 185–187].