Два новых кинжала раннесарматского облика из Чуйской долины

Автор: Иванов Сергей Сергеевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации двух новых находок железных кинжалов раннесарматского облика, найденных в южной предгорной зоне Чуйской долины (Киргизия). Данная категория вооружения считается достаточно редкой на территории распространения сакской культуры Притяньшанья. Поэтому каждая новая находка подобных предметов существенно расширяет представления об особенностях формирования и развития клинкового оружия на этой территории. Первый кинжал по своим морфологическим особенностям был датирован второй половиной V - первой половиной IV в. до н.э. Он находит близкие аналогии на территории Лесостепного Алтая, Поволжья и Приуралья, которые позволили уточнить его хронологические позиции. Второй кинжал был отнесен автором к первой половины III в. до н.э. При этом ближайшие морфологические параллели он находит преимущественно в сарматских материалах Южного Урала. Анализ данных двух кинжалов показал, что Притяньшанье уже достаточно рано входило в южную периферию первоначальной территории сложения клинкового оружия раннесарматского типа. Примечательно, что в его появлении и распространении здесь значительную роль сыграли культурные взаимосвязи не только с территориями Южного Приуралья и Поволжья, но и также с Лесостепным Алтаем.

Ранний железный век, ранние кочевники, притяньшанье, вооружение, железные кинжалы

Короткий адрес: https://sciup.org/149132033

IDR: 149132033 | УДК: 903’1(575.2):623.444.1 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.2.6

Текст научной статьи Два новых кинжала раннесарматского облика из Чуйской долины

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Иванов C. C., 2020. Два новых кинжала раннесарматского облика из Чуйской долины // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 2. С. 120–128. DOI:

Комплекс вооружения сакской культуры Притяньшанья все еще остается недостаточно изученной научной областью. По этой причине каждая новая находка предметов вооружения в заметной мере расширяет и детализирует наши представления об этой категории материальной культуры.

Настоящая статья посвящена двум новым находкам железных кинжалов случайного характера, сделанных в Чуйской долине. Поскольку здесь они отмечены впервые, подобный факт приобретает особое значение, так как позволяет включить этот район в зону распространения клинкового оружия раннесарматского облика в пределах Притяньшанья.

Первый кинжал был обнаружен в ущелье Чункурчак, расположенном в южной предгорной зоне Чуйской долины. Он хорошей сохранности и не имеет утрат и повреждений.

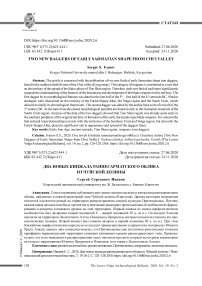

Кинжал обладает небольшим слабоизогнутым навершием и прямой гладкой рукоятью, подпрямоугольной в разрезе. Перекрестье изделия узкое, дуговидной формы, с загнутыми кверху концами. Клинок широкий, вытянуто-треугольной формы, ромбический в сечении (рис. 1, 1 , 2, 1 ).

Общая длина кинжала – 29 см, из которых 19 см приходится на клинок, ширина перекрестья – 7,5 см, ширина рукояти – 2,6 см, максимальная ширина клинка – 5,4 см.

Типологически сходные образцы клинкового оружия были и раньше известны на территории сакской культуры Притяньшанья. Так, рассматриваемому кинжалу достаточно близок экземпляр из кургана 12 могильника Джал-Арык II на Западном Тянь-Шане (Кетмень-Тюбинская долина), который датируется IV в. до н.э. [Кожомбердиев, 1977, с. 13, рис. 3, 2 ; Ташбаева, 2011, с. 68, рис. 59, 2 ; Иванов, 2018б, с. 215, рис. 1, 2 ]. Также близкими морфологическими особенностями обладает рукоять длинного меча из кургана Иссык, надежно датирующегося IV в. до н.э. [Акишев, 1978, с. 30, табл. 43].

Аналогии кинжалу из Чункурчака известны также в других районах Средней Азии. В частности, относительно сходный экземпляр зафиксирован в кургане 9 могильника Памирская I на Восточном Памире, который также отнесен к IV в. до н.э. [Бернштам, 1956, рис. 4; Литвинский, 1972, с. 117, табл. 40, 6 ].

Близкий кинжал, но не с прямой, а эллипсоидной рукоятью, происходит из окрестностей с. Берел в Восточном Казахстане, который был датирован в пределах IV–III вв. до н.э. [Са-машев и др., 2004, с. 233, рис. 9, 1 ].

В значительном количестве аналогичные кинжалы и мечи известны из раннесарматских погребальных памятников Поволжья и Южного Приуралья, где они относятся к IV в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 26–27, рис. 7, 9–11 ; Мошкова, 1963, с. 33, табл. 18, 10 ; Клепиков, 2002, с. 27–28, рис. 2, 6–10 ]. Сходный экземпляр короткоклинкового оружия также происходит с территории Горного Алтая и датирован IV в. до н.э. [Кочеев, 1995, с. 133–135, рис. 1, 2 ].

Стоит еще остановиться на такой особенности первого чуйского кинжала, как наличие загнутых кверху концов перекрестья, которая, как оказалось, позволяет уточнить его хронологию. Так, целый ряд кинжалов с аналогичной морфологической особенностью известны в погребальных комплексах каменской культуры Лесостепного Алтая. Но практически все они имеют узкое перекрестье в виде сломанного под углом бруска. П.И. Шульга склонен отнести данные кинжалы к V–IV вв. до н.э. [Шульга, 2007, с. 147, рис. 2, 8,10 ]. К сходному мнению о более ранней хронологической позиции кинжалов с загнутыми кверху концами перекрестья приходят публикаторы очень близкого кинжала из пос. Новоберезовский (Аглос) в Самарском Поволжье, который отличается от чуйского лишь наличием прорезной рукояти [Мышкин и др., 2007, с. 41, рис. 3, 2 ]. Но они склонны датировать данный экземпляр второй половиной V – первой половиной IV в. до н.э.

Вероятнее всего, первый кинжал из Чуйской долины датируется в этих же хронологических рамках. Отсутствие ему параллелей в оформлении перекрестья на территории Притяньшанья заставляет думать, что он мог здесь появиться в результате влияния каменской культуры Лесостепного Алтая, тесные культурные и этнические контакты с которой местная сакская культура демонстрирует на протяжении второй половины VI – первой половины II вв. до н.э. (подробнее см.: [Иванов, 2016, с. 869–885]). Это тем более возможно, если учесть, что, по-видимому, именно этот регион был изначальным мес- том формирования железных кинжалов с ранними формами перекрестий с загнутыми концами. На это указывает то, что отмеченный выше кинжал из Самарского Поволжья обладает таким характерным «восточным» признаком, как прорезная рукоять – основная часть кинжалов, обладающая ею, концентрируется в Восточном Казахстане и на Алтае [Мышкин и др., 2007, с. 41].

Все это дает нам основание предполагать, что и чуйский кинжал мог появиться здесь в результате сложных процессов формирования и распространения ранних железных кинжалов раннесарматского типа на территории от Алтая до Южного Урала, отмечая при этом южную периферию данных процессов.

Второй кинжал был найден в юго-восточной предгорной части Чуйской долины (район пос. Бордунский). Он имеет хорошую сохранность, но у него утрачено навершие.

Кинжал имеет узкое изогнутое перекрестье. Рукоять у него обладает эллипсоидной формой, то есть сужается к перекрестью и навершию, в сечении она округлая. На ее верхнюю часть надета небольшая обойма, над которой расположен прямоугольный в разрезе черенок, на котором было закреплено не сохранившееся навершие. Клинок прямой, в средней части незначительно расширяется, но затем сужается к острию. На клинковой части хорошо просматриваются два продольных неглубоких дола, образующие центральное ребро жесткости на нем (рис. 1, 2 , рис. 2, 2 ).

Общая длина сохранившейся части кинжала – 27 см, из которых 18,5 см приходится на клинок, ширина перекрестья – 5,2 см, диаметр рукояти – 1,6 см, максимальная ширина клинка – 3,2 см.

Как отмечалось выше, кинжалы с дуговидным перекрестьем получают наибольшее распространение в IV – начале III в. до н.э.

Дополнительным аргументом в пользу отнесения второго чуйского кинжала к этому времени выступает наличие у него эллипсоидной рукояти, характерной для целого ряда кинжалов и мечей раннесарматского облика как в Притяньшанье, так и за его пределами.

На территории рассматриваемого региона образцы клинкового оружия с подобными рукоятями отмечены на нескольких кинжалах из погребальных памятников на Западном

Тянь-Шане (Кетмень-Тюбинская долина), где они датируются IV–III вв. до н.э. [Ташбаева, 2011, с. 68–69, 86–87, рис. 59, 1,2 , 60, 1–3 ; Иванов, 2018а, с. 167–168, рис. 1, 1–3 ]. Они известны у кинжала и меча из кургана Иссык IV в. до н.э. в Семиречье [Акишев, 1978, с. 28–30, табл. 23–24].

Кинжал с аналогичной рукоятью был найден в соседнем Приферганье, в Исфарин-ской долине, и отнесен к IV–III вв. до н.э. [Нег-матов, 1987, с. 53–54, рис. 3]. Рукоять этого типа имеется у одного кинжала из Храма Окса (Тахти-Сангин) в Северной Бактрии, отнесенного Б.А. Литвинским к концу IV – III в. до н.э., который отмечает при этом, что более склоняется к концу предложенной им датировки [Литвинский, 2001, с. 207, 244–245, 248, табл. 58, 5 ].

Серия кинжалов с эллипсоидными рукоятями отмечены также на территории каменской культуры в Лесостепном Алтае, где они датируются IV – началом III в. до н.э., с возможным заходом также в V в. до н.э. [Могильников, 1997, с. 43–46, рис. 37, 3,5,6,8 , 39, 5 ; Шульга, 2007, с. 147, рис. 2, 10 ]. Отдельные их экземпляры известны из соседних Восточного Казахстана [Самашев и др., 2004, с. 233, рис. 9, 1 ], Горного Алтая [Кочеев, 1995, с. 83, рис. 1 ,2 ], Минусинской котловины [Красниен-ко, Субботин, 2013, табл. 1, X–10 ] и Тувы [Семенов, 2003, с. 28, табл. 32, 23 ].

Единичные мечи и кинжалы с подобными рукоятями происходят с территории распространения раннесарматской культуры в Южном Приуралье [Смирнов, 1961, с. 26–27, рис. 7, 11 ; Мошкова, 1963, с. 34, табл. 18, 9,11 ], а также в соседнем Зауралье [Смирнов, 1961, с. 25, рис. 5, 5 ; Мошкова, 1974, с. 25–26, рис. 5, 9 ], где они датируются в пределах IV– III вв. до н.э.

Итак, хронология эллипсоидных рукоятей на кинжалах и мечах раннесарматского, в том числе и на территории распространения сакс-кой культуры Притяньшанья, облика достаточно твердо укладывается в IV–III вв. до н.э., что позволяет датировать второй кинжал из Чуйской долины в этих же хронологических рамках.

Также обращает на себя внимание наличие долов на клинке у второго чуйского кинжала, достаточно редких для кинжалов и ме- чей скифо-сакского периода. Они впервые отмечены на клинковом оружии в Притяньша-нье. На территории ближайших регионов аналогичный прием оформления клинковой части имеется на целой серии кинжалов и мечей раннесарматского периода в Южном Приуралье, причем преимущественно характерен для его завершающего этапа [Исмагил, 2001, с. 119–120, табл. III,22, IV,31,34–38, V,39–48, VI,50–53,57–58, X,95,97–98,100,107,109, XIII,141,144; Мошкова, 1963, с. 34].

Показательно также то, что заметная часть кинжалов с долами из Южного Приуралья имеет сходную форму клинка, что также указывает на их определенную хронологическую близость с чуйским.

За пределами Южного Приуралья удалось найти только одну аналогию с долами на лезвийной части – это длинный железный меч из с. Ключи в Лесостепном Алтае. Данный меч имеет характерные черты раннесарматского клинкового оружия – дуговидное навер-шие и прямое перекрестье, но в то же время он обладает одной архаичной деталью – прорезной рукоятью, типичной для кинжалов преимущественно в VI–III вв. до н.э. [Мышкин и др., 2007, с. 41; Денисов, 2010, с. 202–204]. С учетом сочетания всех этих морфологических признаков меч был не без оснований отнесен к IV–III вв. до н.э. [Могильников, 1997, с. 45, рис. 39,2].

С учетом наличия у второго чуйского кинжала такой детали, как долы на лезвийной части, характерные преимущественно для клинкового оружия в основном в III–II вв. до н.э., его датировку можно сузить, по крайней мере до начала – первой половины III в. до н.э.

Новые находки железных кинжалов раннесарматского облика в Чуйской долине впервые отмечены, что не только закрывает своего рода «белое пятно», но и позволяет включить этот район в рамках Притяньшанья в зону их распространения. С другой стороны, находка кинжала из Чункурчака дает основания расширить традиционную дату их проявления в регионе и отнести ко второй половине V в. до н.э., то есть уже к начальному периоду их оформления на соседних территориях. Что, в свою очередь, дает основания включить Притяньшанье в южную периферию ареала сложения клинкового оружия раннесарматского облика.

ИЛЛЮСТРА ЦИИ

Рис. 1. Кинжалы раннесарматского облика из Чуйской долины (прорисовки автора):

1 – ущелье Чункурчак; 2 – район пос. Бордунский

Fig. 1. Daggers of early Sarmatian type from Chu valley (authors drawings):

1 – Chunkurchak gorge; 2 – area of Bordunskiy settlement

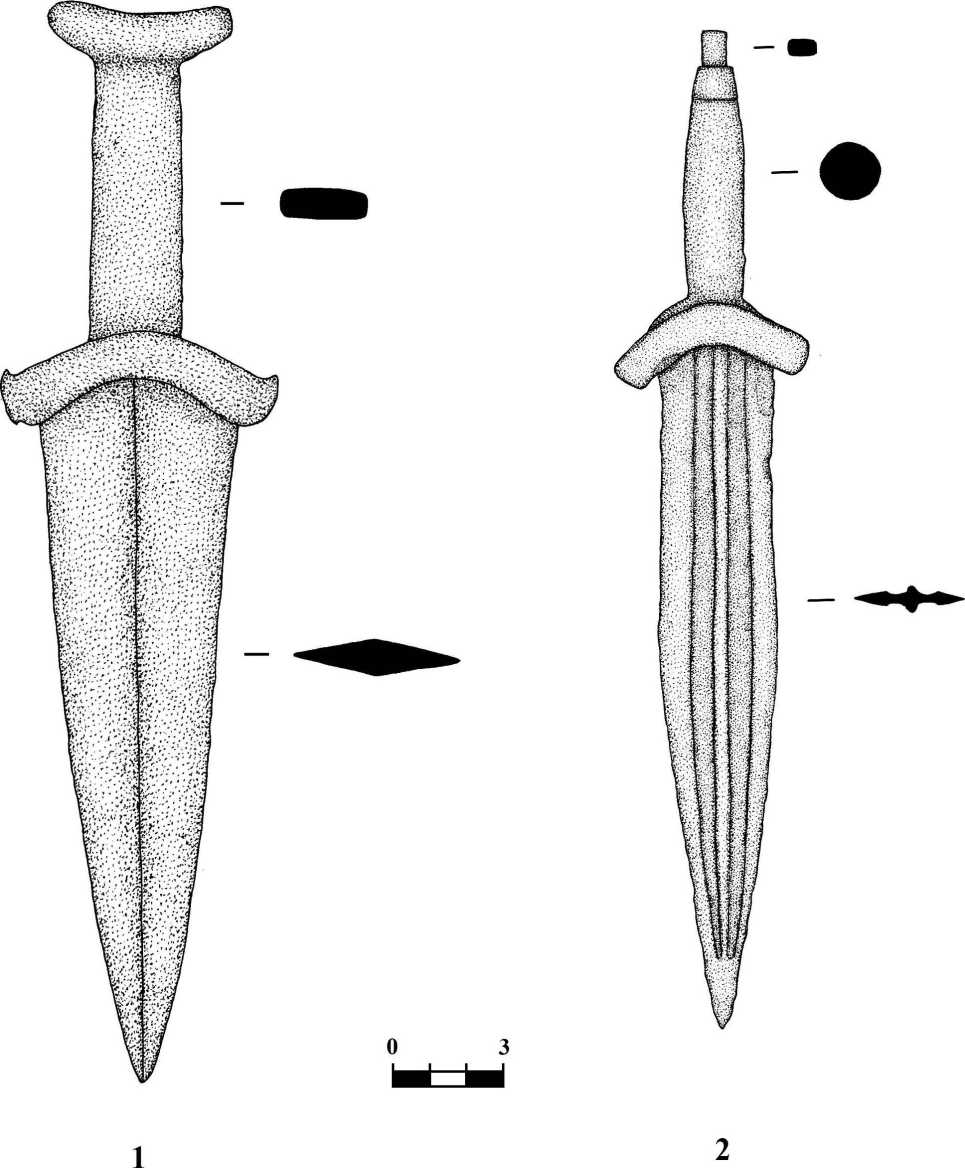

Рис. 2. Кинжалы раннесарматского облика из Чуйской долины (автор фото П.И. Мокин)

Fig. 2. Daggers of early Sarmatian type from Chu valley (photo by P.I. Mokin)

Список литературы Два новых кинжала раннесарматского облика из Чуйской долины

- Акишев К. А., 1978. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М. : Искусство. 132 с.

- Бернштам А. Н., 1956. Саки Памира // Вестник древней истории. № 1. С. 121–134.

- Денисов А. В., 2010. Мечи и кинжалы с прорезными рукоятями с территории Самарского Поволжья и Южного Приуралья // XVIII Уральское археологическое совещание: культурные области, археологическиекультуры, хронология. Уфа : БГПУ им. М. Акмуллы. С. 202–204.

- Иванов С. С., 2016. Этнокультурные взаимосвязи ранних кочевников Притяньшанья и Алтая в скифо-сакскую эпоху // Мир Большого Алтая. № 2 (4.2). С. 869–885.

- Иванов С. С., 2018а. Мечи и кинжалы с раннесарматского облика с эллипсоидными рукоятями в Средней Азии // Мир Большого Алтая. № 4 (1). С. 166–176.

- Иванов С. С., 2018б. Кинжалы раннесарматского облика с территории сакской культуры Притяньшанья // XXI Уральское археологическое совещание. Самара : Изд-во СГСПУ. С. 214–217.

- Исмагил Р. Б., 2001. Клинковое оружие эпохи ранних кочевников из Южного Приуралья (случайные находки) // Уфимский археологический вестник. Вып. 3. С. 117–147.

- Клепиков В. М., 2002. Сарматы Нижнего Поволжья в IV–III вв. до н.э. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 216 с.

- Кожомбердиев И. К., 1977. Основные этапы истории культуры Кетмень-Тюбе // Кетмень-Тюбе. Археология и история. Фрунзе : Илим. С. 9–24.

- Кочеев В. А., 1995. Два кинжала из Горного Алтая // Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск : Изд-во ГАГУ. № 1. С. 83–84.

- Красниенко С. В., Субботин А. В., 2013. У Солгонского кряжа. Археологические памятники Ужурского района (Красноярский край): история изучения и современное состояние. СПб. : ИИМК РАН. 200 с.

- Литвинский Б. А., 1972. Древние кочевники «крыши мира». М. : Наука. 272 с.

- Литвинский Б. А., 2001. Храм Окса в Бактрии. Т. 2. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М. : Восточная литература. 530 с.

- Могильников В. А., 1997. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. М. : ИА РАН. 195 с.

- Мошкова М. Г., 1963. Памятники прохоровской культуры. САИ. Вып. Д1-10. М. : Изд-во АН СССР. 55 с.

- Мошкова М. Г., 1974. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. М. : Наука. 52 с.

- Мышкин В. Н., Денисов А. В., Сташенков Д. А., 2007. Находки клинкового оружия савроматского времени в Самарском Поволжье // Самарский край в истории России. Вып. 3. Самара : СОИКМ им. П.В. Алабина. С. 39–45.

- Негматов Н. Н., 1987. Бронзовые скульптуры из Исфаринской долины и их историко-культурное значение // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. Новосибирск : Наука. С. 49–55.

- Самашев З. С., Базарбаева Г. А., Жумабекова Г. С., Кущ Г. А., Суворова Г. И., 2004. Археологические изыскания в казахском Алтае // Известия НАН РК. Серия общественных наук. № 1. С. 223–235.

- Семенов Вл. А., 2003. Суглуг-Хем и Хайыракан – могильники скифского времени в Центрально-тувинской котловине. СПб. : Петербургское востоковедение. 240 с.

- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов. МИА. № 101. М. : Изд-во АН СССР. 168 с.

- Ташбаева К. И., 2011. Культура ранних кочевников Тянь-Шаня и Алая. Бишкек : Илим. 274 с.

- Шульга П. И., 2007. Вооружение на Алтае в VI–III вв. до н.э. // Вооружение сарматов: региональная типология и хронология. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ. С. 142–156.