Два постскриптума к бахтинским сюжетам

Автор: Васильев Н.Л.

Журнал: Бахтинский вестник @bakhtiniada

Рубрика: Диалоги

Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье, во-первых, уточняются обстоятельства эвакуации племянника М.М. Бахтина - А.Н. Перфильева из осажденного Ленинграда (в марте 1942 г.); во-вторых, анализируется с опорой на бахтинские тексты его метафорический концепт «последнее целое», ставший актуальным в последнее время в ряде филологических публикаций и выступлений, но не получивший однозначной терминологической трактовки.

М.м. бахтин, а.н. перфильев, блокада ленинграда, эвакуация, в.в. федоров, "последнее целое"

Короткий адрес: https://sciup.org/147248273

IDR: 147248273 | УДК: 929Бахтин

Текст научной статьи Два постскриптума к бахтинским сюжетам

Федоров, «последнее целое».

6. Адрес (место прописки) в Ленинграде район

ПОЛ ...I;

Год роя

................. улица..............

.......№ дома ...УЛ..

Ъ с!/" ' /^ ..........

Фамилия и.

-

2. Имя .

-

3. Отчество

9. Новое местожительство по месту эвакуации ..........

7. Дата эвакуации.....

8. Куда эвакуирован.

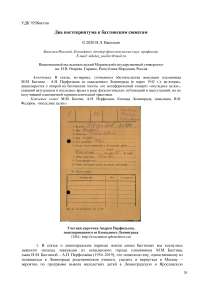

Учетная карточка Андрея Перфильева, эвакуированного из блокадного Ленинграда (URL:

-

1. В статье о ленинградском периоде жизни семьи Бахтиных мы коснулись неясного эпизода эвакуации из осажденного города племянника М.М. Бахтина, сына Н.М. Бахтиной – А.Н. Перфильева (1936–2019), что позволило ему, единственному из оставшихся в Ленинграде родственников ученого, уцелеть и вернуться в Москву – вероятно, по программе вывоза малолетних детей в Ленинградскую и Ярославскую

-

2. В беседе с саранскими бахтиноведами, состоявшейся в онлайн-эфире 17 декабря 2018 г., донецкий профессор В.В. Федоров поделился своими воспоминаниями о встречах со знаменитым ученым и впечатлении от его работ (материалы беседы опубликованы [4]). В частности, речь зашла об оригинальных концептах Бахтина: «Второй вопрос, ответ на который мне бы хотелось услышать, - вопрос о термине, который на меня больше всего произвел впечатление из всех, из всего знакомства с трудами Бахтина. Это термин “последнее целое” (здесь и ниже полужирные выделения наши. - Н.В.). В третьем [3, с. 565] и четвертом томах [4, с. 46] собрания сочинений Бахтина этот термин упоминается, но, к сожалению, я не мог составить себе представления о нем. Что Бахтин называет “последним целым”? У меня сложилось некоторое представление, но я не могу судить, правильно ли это мое впечатление или нет. Мне, конечно, хотелось бы услышать ответ самого Михаила Михайловича»; «Актуальность Бахтина я вижу в стремлении додуматься до того, что он обозначил термином “последнее целое“. Я думаю, что это понятие, этот термин в его работах все-таки не до конца продуман, вернее, не до конца додуман. Дело в том, что его деятельность как теоретика продолжалась в общем -то до второй половины 1924 г., после того он уже занялся историей культуры, историей литературы и т.д. Вот и “последнее целое” все-таки является таким понятием, которое, во всяком случае для меня, не совсем ясно. Я думаю, что здесь дело не в обдумывании того, что существует помимо обдумывающего. Это “последнее целое” существует как раз в то самое время, когда человек думает об этом “последнем целом”. Так вот я немножко отвлеченно думаю, что, например, “последнее целое” - это Пушкин как автор “Капитанской дочки”, я стараюсь это каким-либо образом обосновать для себя, но пока еще такого результата, который был бы реальным заделом дальнейшей работы, дальнейшего размышления над этой проблемой, все-таки пока я не нахожу»; «Такие значимые для Бахтина понятия, как, например, “позиция вненаходимости”, и даже так: “позиция вне жизненной находимости”, “последнее целое” - эти термины не востребованы в современном литературоведении» [4; ср., однако: 5, с. 84].

области [2, с. 39-41].

Неожиданно, благодаря косвенной подсказке возможных источников дополнительной информации о блокадниках [см.: 3, с. 36], на сайте «Блокада Ленинграда. Эвакуация» (сайт Архивного комитета Санкт-Петербурга) [6] удалось обнаружить важный документ, касающийся судьбы чудом спасенного мальчика.

Исходя из этого, можно констатировать, что Н.М. Бахтина жила какое-то время по адресу: Шлиссельбургский проспект, д. 75, кв. 6 (в других документах он не фигурирует), а также уточнить обстоятельства и дату эвакуации ее сына, как и то, что мальчика вывезли без сопровождения кого-либо из родственников.

В самом деле, в указанных В.В. Федоровым работах Бахтина конца 1930 - начала 1940-х гг. («К вопросам теории романа», «Франсуа Рабле в истории реализма») фигурирует термин-метафора последнее целое, толкования которому автор, однако, не дает, что нередко свойственно метастилю ученого.

Нам удалось обнаружить следы использования этого загадочного концепта еще ранее - в книге Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (1929), причем с подобием дефиниции, проливающей некоторый свет на существо обсуждаемого понятия: «В полифоническом романе Достоевского дело идет не об обычной диалогической форме развертывания материала в рамках его монологического понимания на твердом фоне единого предметного мира. Нет, дело идет о последней диалогичности, то есть о диалогичности последнего целого. Драматическое целое в этом смысле, как мы сказали, монологично; роман Достоевского диалогичен. Он строится не как целое одного сознания, объектно принявшего в себя другие сознания, но как целое взаимодействия нескольких сознаний, из которых ни одно не стало до конца объектом другого; это взаимодействие не дает созерцающему опоры для объективации всего события по обычному монологическому типу (сюжетно, лирически или познавательно), делает, следовательно, и созерцающего участником. Роман не только не дает никакой устойчивой опоры вне диалогического разрыва для третьего, монологически объемлющего сознания, – наоборот, все в нем строится так, чтобы сделать диалогическое противостояние безысходным. С точки зрения безучастного “третьего” не строится ни один элемент произведения. В самом романе этот безучастный “третий” никак не представлен. Для него нет ни композиционного, ни смыслового места. В этом не слабость автора, а его величайшая сила. Этим завоевывается новая авторская позиция, лежащая выше монологической позиции»; «То, что в европейском и русском романе до Достоевского было последним целым, – монологический единый мир авторского сознания, – в романе Достоевского становится частью, элементом целого; то, что было действительностью, становится здесь одним из аспектов действительности; то, что связывало целое, – сюжетно-прагматический ряд и личный стиль и тон, – становится здесь под- чиненным моментом. Появляются новые принципы художественного сочетания элементов и построения целого, появляется – говоря метафорически – романный контрапункт» [1, т. 2, с. 25, 41–42]. Во втором издании исследования о поэтике Достоевского эти же размышления сохранились в первоначальном виде [1, т. 6, с. 24, 54].

-

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1996–2012.

-

2. Васильев Н.Л. К биографии М.М. Бахтина и его родных в ленинградский период их жизни // Невельский сборник. Вып. 25. СПб.: Лема, 2019. C. 36–52.

-

3. Клюева И.В. М.М. Бахтин и Е.Н. Харламова: скрещенье судеб // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. Т. 10, ч. 1. С. 33–38. URL: https://elibrary.ru/ download/elibrary_41388414_85902840.pdf (дата обращения: 03.01.2020).

-

4. Федоров В.В., Дубровская С.А., Клюева И.В., Меринова Д.А. Профессор В.В. Федоров рассказывает о своих встречах с М.М. Бахтиным. Интервью // Бахтинский вестник. 2019. № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://bakhtin.mrsu.ru/wp-content/uploads/2019/09/2 019-№2-

ФЕДОРОВ.pdf (дата обращения 03.01.2020).

-

5. Федоров В.В. О природе поэтической реальности. М.: Сов. писатель, 1984. 184 с.

-

6. Блокада Ленинграда. Эвакуация. [Электронный ресурс]. URL: http://evacuation. spbarchives.ru (дата обращения: 02.01.2020).

Two PostScripts for Bakhtin subjects

Vasilyev Nikolay L., Doctor of Philological Sciences, Professor.

N.P. Ogarev National Research Mordovia State University. Saransk, Republic of Mordovia, Russia

Annotation. The article, firstly, clarifies the circumstances of the evacuation of M.M. Bakhtin’s nephew – A.N. Perfiliev from besieged Leningrad (in March of 1942); secondly, analyzes (basing on Bakhtin’s texts) his metaphorical concept “the last whole”, which has become recently relevant in a number of philological publications and reports, but has not received an unambiguous terminological interpretation.

Список литературы Два постскриптума к бахтинским сюжетам

- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1996-2012.

- Васильев Н.Л. К биографии М.М. Бахтина и его родных в ленинградский период их жиз-ни // Невельский сборник. Вып. 25. СПб.: Лема, 2019. C. 36-52.

- Клюева И.В. М.М. Бахтин и Е.Н. Харламова: скрещенье судеб // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. Т. 10, ч. 1. С. 33-38. URL: download/elibrary_41388414_85902840.pdf (дата обращения: 03.01.2020). EDN: EUDSBG

- Федоров В.В., Дубровская С.А., Клюева И.В., Меринова Д.А. Профессор В.В. Федоров рассказывает о своих встречах с М.М. Бахтиным. Интервью // Бахтинский вестник. 2019. № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://bakhtin.mrsu.ru/wp-content/uploads/2019/09/2019-№2-ФЕДОРОВ.pdf (дата обращения 03.01.2020). EDN: JYJZEQ

- Федоров В.В. О природе поэтической реальности. М.: Сов. писатель, 1984. 184 с.

- Блокада Ленинграда. Эвакуация. [Электронный ресурс]. URL: http://evacuation.spbarchives.ru (дата обращения: 02.01.2020).