Два случая скальпирования в погребениях позднекротовской (черноозёрской) культуры могильника Тартас-1

Автор: Батанина О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются два случая скальпирования, зафиксированные на антропологическом материале позднекротовской (черноозёрской) культуры из памятника Тартас-1. Оба скелета принадлежали мужчинам, которые были погребены не совсем типичным для позднекротовской культуры образом. Анализ литературных данных показал, что находки черепов с манипуляциями эпохи бронзы редки на территории Евразии в целом, а в Западной Сибири ранее не фиксировались. В работе предпринимается попытка рассмотреть специфику этого обряда в эпоху развитой бронзы и провести возможные параллели с более поздними по хронологии проявлениями на территории Западной Сибири. Характер насечек, присутствующих на черепах, следы травматического поражения и вероятной декапитации на одном из них свидетельствуют о том, что манипуляции осуществлялись посмертно. Важной особенностью проявлений скальпирования является различие в технике их выполнения, что может быть обусловлено полиморфизмом семантики этого обряда в культурной среде. По способу выполнения манипуляций один из случаев имеет аналогии в Быстровском некрополе, относящемся к большереченской культуре раннего железного века, другой обнаруживает сходство со скальпированием, зафиксированным на материалах могильника скифского времени Уландрык-2. Обряд скальпирования может быть в данном случае трактован как проявление агрессии между группами людей или же восходить к мировоззрению, в котором голова и волосы имели сакральное значение, а обряд совершался для обеспечения невозможности возвращения души в тело. Обряд скальпирования предположительно можно считать проявлением локальных конфликтов пришлых (срубно-андроновских) групп с автохтонным населением.

Скальпирование, скальп, травматические повреждения, палеопатология, позднекротовская (черноозёрская) культура, эпоха развитой бронзы, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145566

IDR: 145145566 | УДК: 572.902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.321-327

Текст научной статьи Два случая скальпирования в погребениях позднекротовской (черноозёрской) культуры могильника Тартас-1

Изучение намеренных повреждений черепа и посткраниального скелета становится в наши дни неотъемлемой частью биоархеологических исследований и реконструкций. Выявленные факты прижизненных и посмертных манипуляций с телом расширяют картину знаний о социальной активности древних обществ, погребальном обряде, идеологических представлениях и служат полноценным историческим источником.

Обычай скальпирования часто привлекал внимание исследователей. За последнее столетие накопилось значительное количество антропологических работ, посвященных различным аспектам данной темы (историографические обзоры приводятся в работах: [Медникова, 2001; Бородовский, Табарев, 2005; Перерва, 2005; Лушина, 2017; и др.]). Самые ранние палеоантропологические свидетельства скальпирования на территории Евразии относятся к эпохе неолита, самые поздние – к первой половине прошлого века. Палеоантропологические свидетельства о скальпировании в эпоху бронзы на Евразийском континенте немногочисленны (см.: [Медникова, 2001; Перерва, 2005; Лушина, 2017; и др.]) и имеют «точечный» характер, что не позволяет говорить о чётко очерченном ареале его распространения.

Первые известные находки скальпированных черепов на территории Западной Сибири относятся к раннему железному веку. Материалы происходят из Быстровского некрополя, относящегося к большереченской культуре, и могильников па-зырыкской культуры [Руденко, 1948; Бородовский, 1997, 2002; Бородовский, Табарев, 2005, Поздняков, 2004; Бородовский и др., 2010]. Известны находки скальпированных черепов на территории Тувы, датируемых скифским и гунно-сарматским временем [Murphy et al., 2002]. Изучение черепов со следами скальпирования, относящихся к позднекротовской (черноозёрской) культуре эпохи развитой бронзы, таким образом, приобретает особую актуальность в силу того, что на территории Западной Сибири случаев скальпирования эпох неолита и бронзы ранее не фиксировалось.

Источником для исследования по служили черепа, обнаруженные в разновременном могильнике Тартас-1. В двух погребениях, относимых В.И. Молодиным к позднекротовской (черноозёрской) культуре, на черепах присутствовали следы 322

манипуляций, которые, вероятно, можно считать последствиями скальпирования. Археологический контекст погребений был взят из полевых отчетов, любезно предоставленных В.И. Молодиным [Мо-лодин и др., 2006, 2008] (см. таблицу ).

Из таблицы следует, что при наличии явного сходства с «классическим» погребальным обрядом позднекротовской (черноозёрской) культуры присутствуют и особенные черты: парное и коллективное захоронения, вторичное погребение, следы огня на костях скелета и др.

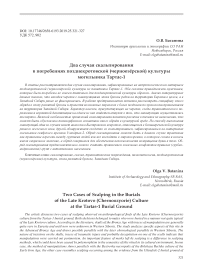

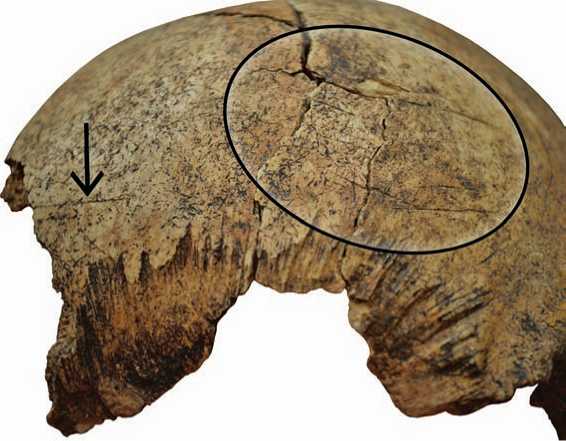

Погребение 158. Скелет принадлежал молодому мужчине 20–24 лет. На лобной кости присутствуют 2 пореза. Верхний, длиной 31,6 мм, пересекает венечный шов и направлен диагонально вниз, нижний располагается параллельно венечному шву и составляет 13 мм. Все остальные порезы зафиксированы на теменных костях. На расстоянии 12 мм от брегмы на правой теменной кости расположен порез длиной 22 мм, направленный косо вниз, совершенный, вероятно, в переднезаднем направлении. Его продолжением является порез длиной 54 мм, латеральнее которого имеется след длиной 20 мм, пересеченный под тупым углом небольшой насечкой (рис. 1, 5, а ). Медиальнее и латеральнее основной линии разреза присутствуют мелкие насечки, не превышающие 10 мм.

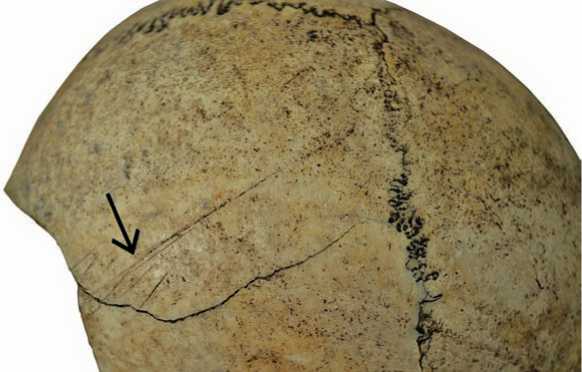

На левой теменной кости на расстоянии 38 мм от венечного шва наблюдается серия крупных (ок. 10 мм) и мелких (3–5 мм) насечек, параллельных линии порезов на правой теменной кости. Они располагаются друг за другом, практически образуя одну линию (рис. 2, 5, а ). Всего на данном черепе зафиксировано 17 насечек.

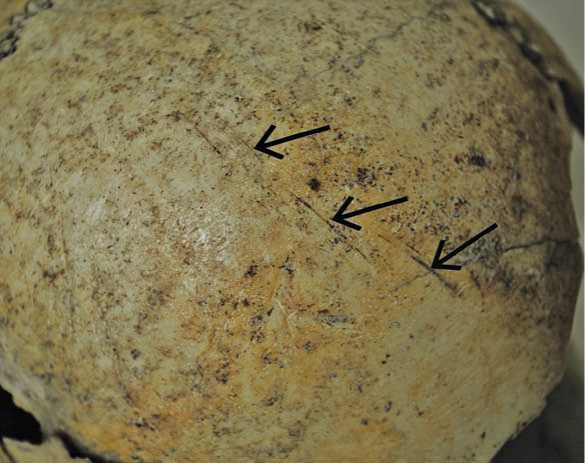

Скальпирование затрагивало только теменную область. На данном черепе оно сопровождается следами другого травматического повреждения, которое может свидетельствовать о выламывании затылочной кости, возможно сопровождавшем декапитацию. Чешуя затылочной кости отсутствует (сохранилась только базилярная часть), а в нижней части теменных костей в районе ламбдовидного шва присутствуют следы слома (рис. 3). Они уходят на внутреннюю поверхность в виде нескольких крупных сколов. Выламывание предварялось ударами тяжелым тупым предметом вдоль ламбдовидного шва. Трещины, расходящиеся от места

Характеристика погребений памятника Тартас-1, в которых присутствуют черепа со следами скальпирования

|

Признак |

Погребальный обряд позднекротовской (черноозёрской) культуры* |

Погр. 158** |

Погр. 254*** |

|

Количество погребенных |

Обычно 1 |

2 |

6 |

|

Положение костяка |

Вытянутое на спине; на боку в скорченном положении |

Вытянутое на спине |

Ск. 1 - вытянутое на спине |

|

Тип погребения |

Первичное |

Первичное? |

Первичное (ск. 1, 2) + вторичное (ск. 3-6) |

|

Инвентарь |

Бронзовое оружие, украшения, керамика (на позднем этапе существования) |

Фрагменты керамики, кости животных, костяное изделие (наконечник стрелы?) |

Обломок ножевидной пластины, конические бронзовые втулки |

|

Примечания |

- |

- |

Следы огня на костях скелета |

Рис. 1. Следы скальпирования на правой теменной кости (погр. 158, скелет № 2).

импульса силы, проходят через всю толщину теменных костей и свидетельствуют о нанесении как минимум трех ударов (см. рис. 3). Подобные проявления могут быть характерны для удара по голове, нанесенного сзади [Крюков и др., 2000, с. 112-113]. Расположение порезов создает впечатление, что было произведено частичное скальпирование, снимающее только кожу с волосами на макушке и затрагивающее лишь сухожильный шлем, но не задевающее мышечных тканей.

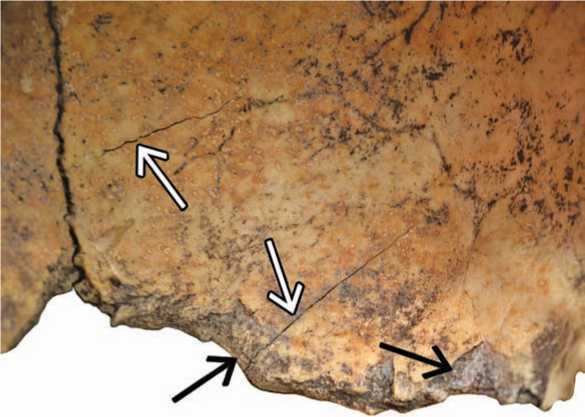

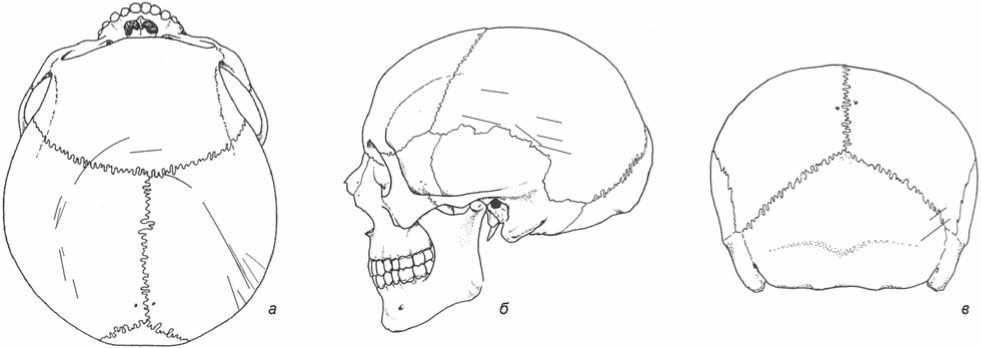

Погребение 254. Скелет принадлежал мужчине 29-34 лет. Погребение, в котором он находился, было разрушено в процессе современной распашки участка, и чешуя лобной кости оказалась разрушенной. Следы порезов на черепе были обнаружены в теменном и затылочном отделах. На обеих теменных костях присутствуют длинные порезы, повторяющие конфигурацию теменно-височного (чешуйчатого) шва. На левой теменной кости зафиксировано 7 порезов. Вдоль линии шва,

Рис. 2. Следы скальпирования на левой теменной кости (погр. 158, скелет № 2).

Рис. 3. Внутренняя поверхность левой теменной кости (погр. 158, скелет № 2). Стрелками белого цвета обозначены трещины, стрелками черного цвета – следы слома кости.

пятью миллиметрами выше, расположены 3 длинные насечки, длиной 42, 18 и 19 мм. Две последние образуют между собой тупой угол. Наиболее высоко расположенная насечка фиксируется в 10 мм ниже височной линии и параллельна переднему порезу над чешуйчатым швом. Над наиболее дистально поставленной линией присутствуют два параллельных пореза, длиной 35 (нижний) и 22 (верхний) мм (рис. 4, 5, б ). На пересечении затылочной и правой теменной костей находятся 2 крупных пореза. Первый расположен в 12 мм выше краниометрической точки asterion (27 мм). Ему параллельна насечка длиной 11 мм. Между ними находятся мелкие порезы, длиной менее 5 мм (рис. 5, в ). На правой теменной ко сти фиксируются 2 едва различимых пореза, параллельных височно-теменному шву. Общее число насечек – 12.

Порезы на правой и левой теменных ко стях рассекали височную мышцу ( m. temporalis ) и пластинку ее фасции. С правой стороны, в месте слияния ламбдовидного и теменно-височного швов, порез рассекал начало надчерепной мышцы ( m. epicranius ).

Особенности порезов на двух исследованных черепах позволяют выделить как сходные черты в их нанесении, так и различия. Оба скаль-

Рис. 4. Следы скальпирования на левой теменной кости (погр. 254, скелет № 1).

Рис. 5. Схема расположения насечек на черепах погребенных.

а – погр. 158, скелет № 1; б – погр. 254, скелет № 1, левая теменная кость; в – то же, правые теменная и затылочная кости.

пирования были выполнены острым металлическим предметом, т.к. на порезах отсутствуют бах-ромчатость и зазубрины, а их ширина минимальна (визуально меньше 1 мм). Отсутствие хаотичных насечек, зигзагообразных и пересекающихся линий косвенно свидетельствует о том, что оба скальпирования производились посмертно, а в случае индивида из погр. 158 есть вероятность, что скальпирование выполнялось после декапитации.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, при определенных сходных чертах, скальпирования выполнены разными способами. Если в первом случае (погр. 158) фиксируется циркулярный характер насечек, то в погр. 254 основная масса порезов приходится на одну сторону. Вероятно, что во втором случае кожа головы могла сниматься в поперечном направлении, разрез делался над левым ухом и отделял кожу головы от мышечных волокон.

Отсутствие единообразия в характере расположения системы порезов на черепах из погребений в Барабинской лесостепи, таким образом, является важным вопросом. Мы обнаружили две совершенно разные системы в пространстве одного погребального комплекса: в одном случае удалялась только макушечная часть кожи головы, в другом же снималась вся ее волосистая часть. Данная особенность обряда может быть вызвана полиморфизмом его семантики в данной культурной среде.

Сопоставляя общие для двух позднекротовских (черноозёрских) погребений черты методики скальпирования с приводимыми другими авторами, можно заключить, что они больше всего напоминают скальпирования из могильников Быстровка-2 (череп из погр. 158) и Уландрык-2 (погр. 254).

А.П. Бородовский и А.В. Табарев отмечают, что скальпы, происходящие из Быстровского некрополя, снимались «быстрым» способом, при котором делалось большое количество неглубоких насечек. Количество насечек на черепе из погр. 158 и черепах из Быстровского некрополя сопоставимо [Бо-родовский, Табарев, 2005, с. 90].

Важно, что на черепе из погр. 158 помимо скальпирования присутствуют следы травматического повреждения в виде удара, нанесенного сзади, и, возможно, последующей декапитации. Эти признаки находят аналогии в материалах Быстровского некрополя [Бородовский, 2002; Бородовский, Таба-рев, 2005; Бородовский и др., 2010].

Во втором случае (череп из погр. 254) кожа головы могла сниматься в поперечном направлении, разрез делался над левым виском и отделял кожу головы от мышечных волокон, подобно скальпированию, описанному Д.В. Поздняковым на материалах из могильника Уландрык-2 (см.: [Бородов-ский и др., 2010, с. 72, рис. 21]). С другой стороны, неполная комплектность черепа (отсутствует почти вся лобная кость) не позволяет в данном случае точно реконструировать особенности скальпирования.

Причины, по которым производился обряд скальпирования, многочисленны и дифференцируются в зависимости от территории, эпохи, культурной принадлежности и многих других факторов. М.Б. Медникова, анализируя случаи скальпирования умерших в эпоху неолита и бронзы, объясняет их такими причинами, как особенности погребальной практики, военные традиции и ритуальный каннибализм [Медникова, 2001, с. 184–185.]

Скальпирование, безусловно, могло быть произведено в ходе столкновения между группами людей как проявление агрессии. Но сочетание скальпирования и декапитации требует иного объяснения. Применение этих обрядов может восходить к более сложному ритуалу, к мировоззрению, в котором голова и волосы имели сакральное значение. Например, отсечение кожи головы с волосами, частичное разрушение черепа, отделение головы от тела и другие манипуляции могли быть направлены на «обезвреживание» покойника и обеспечение невозможности возвращения его души в тело [Медникова, 2001; Руденко, 1948; Бородовский, 2002; Бородовский, Та-барев, 2005; Лушина, 2017; и др.]. То обстоятельство, что оба индивида были погребены не совсем типично для позднекротовской (черноозёрской) культуры, тоже косвенно может свидетельствовать о ритуальном характере совершения манипуляций.

Находки черепов со следами манипуляций эпохи развитой бронзы из могильника Тартас-1, безусловно, удревняют бытование обряда скальпирования на территории Западной Сибири. Накопившийся материал (см.: [Руденко, 1948; Бо-родовский, 2002; Murphy et al., 2002; Поздняков, 2004; Бородовский, Табарев, 2005; Бородов-ский и др., 2010; и др.]), по справедливому замечанию А.В. Лушиной, позволяет считать юг Западной Сибири в скифское и гунно-сарматское время еще одним регионом, в котором обычай скальпирования встречается достаточно часто [Лушина, 2017, с. 80].

Факт присутствия черепов со следами травм в целом согласуется с результатами, полученными А.П. Бужиловой, М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой на основе анализа серии скелетов из разновременного памятника Сопка-2, по территориальному расположению очень близкого к изучаемому нами могильнику. Исследователи отметили, что наибольшее количество травм черепа и посткраниального скелета приходилось на индивидов из погребений, относимых к кротовской культуре [Бужилова, Добровольская, Медникова, 2006, с. 150]. Большую часть повреждений черепа и скелета авторы указанной работы считают про- явлениями бытового травматизма, но те случаи, где имели место травмы без следов заживления и посмертные манипуляции, трактуются ими как последствия конфликтов [Там же, с. 153]. Данное суждение согласуется с полученными ранее данными археологии, антропологии и палеогенетики о том, что в конце III – начале II тыс. до н.э. на территорию Барабинской лесостепи начинается проникновение пришлого (срубно-андроновского) населения [Мо-лодин, 2014; и мн. др.], вероятно, сопровождавшиеся локальными конфликтами с автохтонным населением. Отсутствие зафиксированных следов обряда скальпирования у населения срубно-андроновской общности может быть объяснено в т.ч. и малой изученностью соответствующих материалов с палеопатологической точки зрения.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2019-0010 «Реконструкция природных условий и способы адаптации к ним населения Евразии в четвертичном периоде».

Список литературы Два случая скальпирования в погребениях позднекротовской (черноозёрской) культуры могильника Тартас-1

- Бородовский А.П. Проблема исторических корней обычая скальпирования в Западной Сибири // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – Т. 3. – С. 164–169.

- Бородовский А.П. Археологические памятники Искитимского района Новосибирской Области. Материалы «Свода памятников истории и культуры народов России». – Новосибирск: Изд-во Гос. ун-та путей сообщения, 2002. – Вып. 6. – 208 с.

- Бородовский А.П., Зубова А.В., Поздняков Д.В., Табарев А.В., Черемисин Д.В. Археология насилия (интерпретация материалов археологических, антропологических и изобразительных комплексов): учеб.-метод. пособие. – Новосибирск, 2010. – 110 с.

- Бородовский А.П., Табарев А.В. Скальпирование в Северной Америке и Западной Сибири по данным археологии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 1 (21). – С. 87–96.

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б. К проблеме реконструкции социальных взаимоотношений населения Барабинской степи (анализ травм и повреждений по антропологическим материалам серии Сопка-2) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 3 (27). – С. 148–156.

- Карачаров К.Г., Ражев Д.И. Обычай скальпирования на севере Западной Сибири в средние века // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2002. – Вып. 4. – С. 137–140.

- Крюков В.Н., Саркисян Б.А., Янковский В.Э., Новосёлов В.П., Плаксин В.О., Гедыгулыев И.А., Корсаков С.А., Зорькин А.И., Шадымов А.В. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета. Т. 5. Механизмы и морфология переломов костей черепа. – Новосибирск: Наука, 2000. – 214 с.

- Лушина А.В. Обычай скальпирования в Старом Свете: хронология и ареалы // Преистория. Древность. Средневековье. Исследования по истории, археологии, культуре. сб. науч. ст. Кн. I / отв. ред. М.Г. Моисеенко, А.В. Деев. – Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей, 2017. – 165 с., ил.

- Медникова М.Б. Трепанации у древних народов Евразии. – М.: Научный мир, 2001. – 304 с.

- Медникова М.Б., Лебединская Г.В. Пепкинский курган: данные антропологии к интерпретации погребений // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. сб. ст. – М.: Вост. лит., 1999. – 248 с.

- Молодин В.И. К вопросу о позднекротовской (черноозёрской) культуре (прииртышская лесостепь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 57 (1). – С. 49–54.

- Молодин В.И. Отчет об археологических исследованиях в Венгеровском и Чановском районах Новосибирской области в 2006 году // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 322. – 219 с.

- Молодин В.И., Новикова О.И., Гришин А.Е., Гаркуша Ю.Н., Марченко Ж.В., Рыбина Е.В., Пилипенко А.С., Лабецкий В.П. Изучение памятника эпохи развитой бронзы Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. XII, ч. I. – С. 422–427.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьёв А.И., Наглер А., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Тартас-1. Некоторые итоги полевых исследований // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – Т. XIV. – С. 202–207.

- Молодин В.И., Чемякина М.А., Мыльникова Л.Н. Отчет об археологических исследованиях в Венгеровском и Чановском районах Новосибирской области в 2008 году // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 366. – 397 с.

- Перерва Е.В. О скальпировании у сарматов (по материалам могильника Новый) // РА. – 2005. – № 3. – С. 36–44.

- Поздняков Д.В. К вопросу о травматических повреждениях у населения пазырыкской культуры // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. – М.: Изд-во ИА РАН, 2004. – Вып. 3. – С. 133–141.

- Ражев Д.И., Пошехонова О.Е. Обычай срубания кос у средневековых воинов Западной Сибири // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2009. – Вып. 10. – С. 83–89.

- Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. Результаты работ экспедиции Института истории материальной культуры Академии наук СССР в 1947 г. Предварительное сообщение. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1948. – 64 с.

- Murphy E., Gokhman I., Chistov Y., Barkova L. Prehistoric Old World Scalping: New Cases from Cemetery of Aymyrlyg, South Siberia // Am. J. of Archaeol. – 2002. – Vol. 106, No. 1. – P. 1–10.