Два типа отклика магнитосферы в геомагнитных пульсациях PSC на взаимодействие с межпланетными ударными волнами

Автор: Пархомов В.А., Бородкова Н.Л., Яхнин А.Г., Теро Райта, Цэгмэд Б., Хомутов С.Ю., Пашинин А.Ю., Чиликин В.Э., Мочалов А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере события 22.06.2015 приведены новые данные о наличии предвестника большого геомагнитного положительного импульса (Δ SYM-H =110 нТл), вызванного межпланетной ударной волной (МУВ) и развивающегося на фоне главной фазы магнитной бури. Предвестник зарегистрирован глобально в 18:33:27 UT на сети индукционных магнитометров. Он представляет собой цуг колебаний с падающей частотой, имеющий резонансную структуру в спектре в диапазоне 0.25-11 Гц, длительностью ~20 с. Не обнаружено значительных задержек сигналов в реализациях, полученных в далеко отстоящих обсерваториях узкополосной фильтрацией в четырех частотных диапазонах. Выдвинуто предположение, что импульс может возбуждаться в волноводе Земля - ионосфера импульсным электрическим полем, которое возникает в ионосфере при кратковременных процессах взаимодействия МУВ с магнитосферой.

Положительный геомагнитный импульс, глобальный предвестник, широкополосный всплеск геомагнитных пульсаций, спектральная резонансная структура, резонатор земля, ионосфера, ионосферный альфвеновский резонатор

Короткий адрес: https://sciup.org/142220300

IDR: 142220300 | УДК: 533.9, | DOI: 10.12737/szf-43201808

Текст научной статьи Два типа отклика магнитосферы в геомагнитных пульсациях PSC на взаимодействие с межпланетными ударными волнами

Импульсное воздействие межпланетной ударной волны (МУВ) на магнитосферу происходит в течение короткого времени и вызывает ряд глобальных возмущений. Наиболее яркими и хорошо отожде-ствимыми эффектами являются положительные и отрицательные магнитные импульсы, которые подразделяются на внезапные начала SSC (SSC*) (sudden storm commencement) и внезапные импульсы SI (SI*) (sudden impulse). Обозначение * используется в случаях, когда положительному изменению геомагнитного поля предшествует кратковременное изменение геомагнитного поля обратного знака — предварительный обратный импульс (PRI — preliminary reverse impulse). Результаты изучения этих явлений за более чем столетнюю историю обобщены в обзоре [Curto et al., 2007] . Время нарастания Н -компоненты от начала SSC до его максимума, определенное по данным сети INTERMAGNET, колеблется от 2 до 10 мин при среднем значении 4 мин. В геомагнитных пульсациях откликом на внезапные импульсы являются всплески колебаний в широком диапазоне частот 0.0016–5 Гц, (геомагнитные пульсации Psc1-5).

Оснащение обсерваторий индукционными магнитометрами с высокой чувствительностью и частотой дискретизации до 100 Гц позволяют обнаружить новые особенности внезапных магнитных импульсов. В статьях [Пархомов и др., 2014, 2017] сообщается о кратковременных (≤20 с) предвестникаx SSC — импульсных всплесках геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 0.2–7 Гц, предваряющих внезапные начала геомагнитных бурь с большой величиной скачка горизонтальной компоненты Δ Н . Всплески наблюдались преимущественно при северной ориентации вертикальной компоненты межпланетного магнитного поля (ММП). Для обозначения компонент ММП в статье используется солнечно-эклиптическая система координат GSE.

В работе [Пархомов и др., 2014] для изучения характеристик всплесков пульсаций использовались только данные наземных магнитометров и параметры солнечного ветра (СВ). В статье [Пархомов и др., 2017] кроме наземных данных, включающих наблюдения магнитного поля и риометрического поглощения, были привлечены данные о высыпаниях частиц, полученные на низкоорбитальных спутниках POES. Было показано, что начало магнитной бури 17.03.2015 г. предварялось глобальной генерацией цуга колебаний длительностью ~4 с. На дневной стороне этому цугу, в свою очередь, предшествовали высыпания энергичных электронов и протонов, очевидно, связанные с развитием циклотронной неустойчивости во время сжатия магнитосферы.

Характерным признаком всплесков геомагнитных пульсаций, рассмотренных в работах [Пархо-мов и др., 2014, 2017], является гребнеобразный характер распределения энергии в спектре колебаний. Такое распределение обычно называют спектральной резонансной структурой (СРС) и связывают с наличием в магнитосфере ионосферного альфвенов-ского резонатора (ИАР) [Поляков, Рапопорт, 1981; Belyaev et al., 1989] или с интерференцией прямого и отраженного от верхней ионосферы сигналов от молниевого разряда [Fedorov et al., 2014]. Особенности морфологии и суточного поведения СРС на разных широтах исследованы в статьях [Bösinger et al., 2002, 2004; Semenova, Yahnin, 2008; Yahnin et al., 2003].

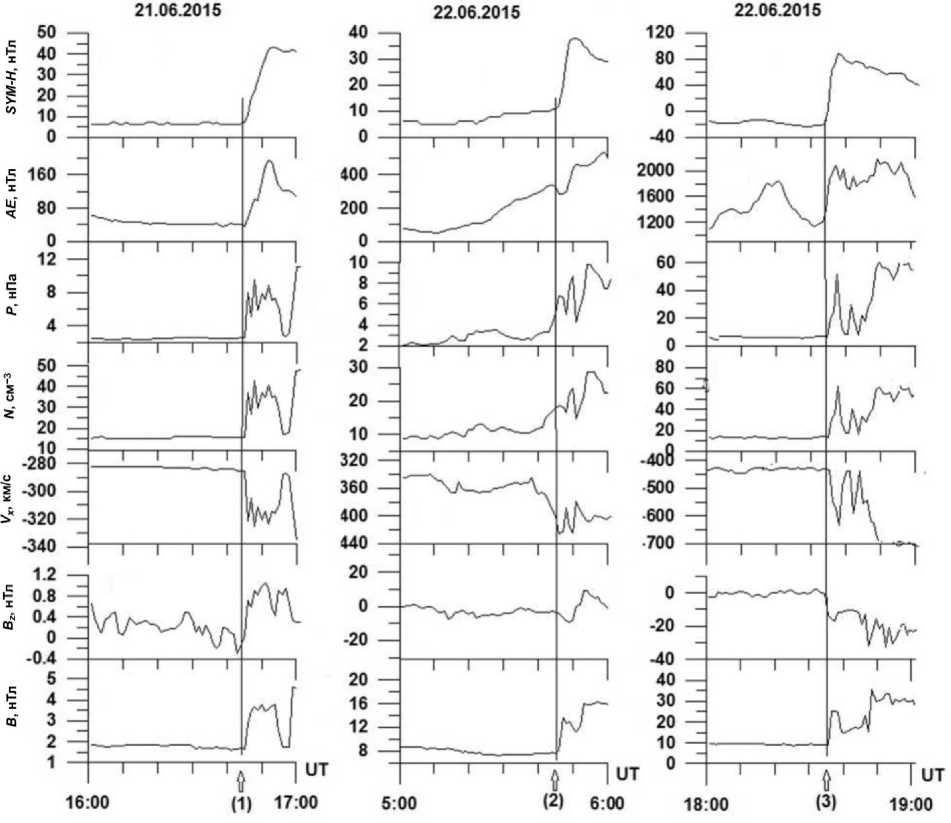

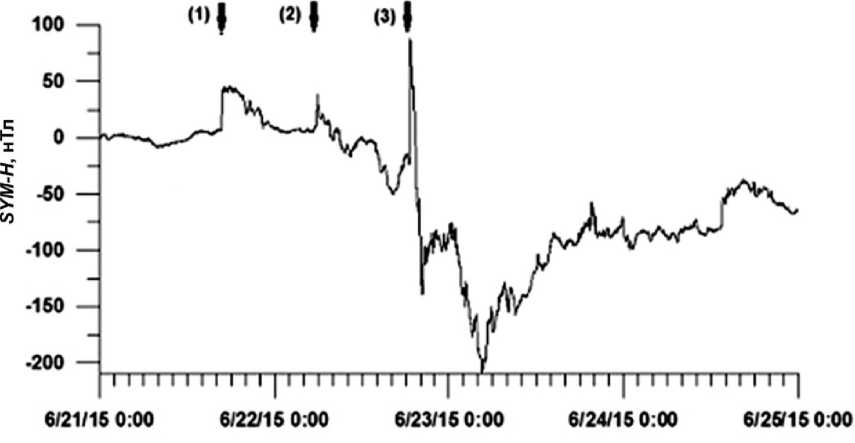

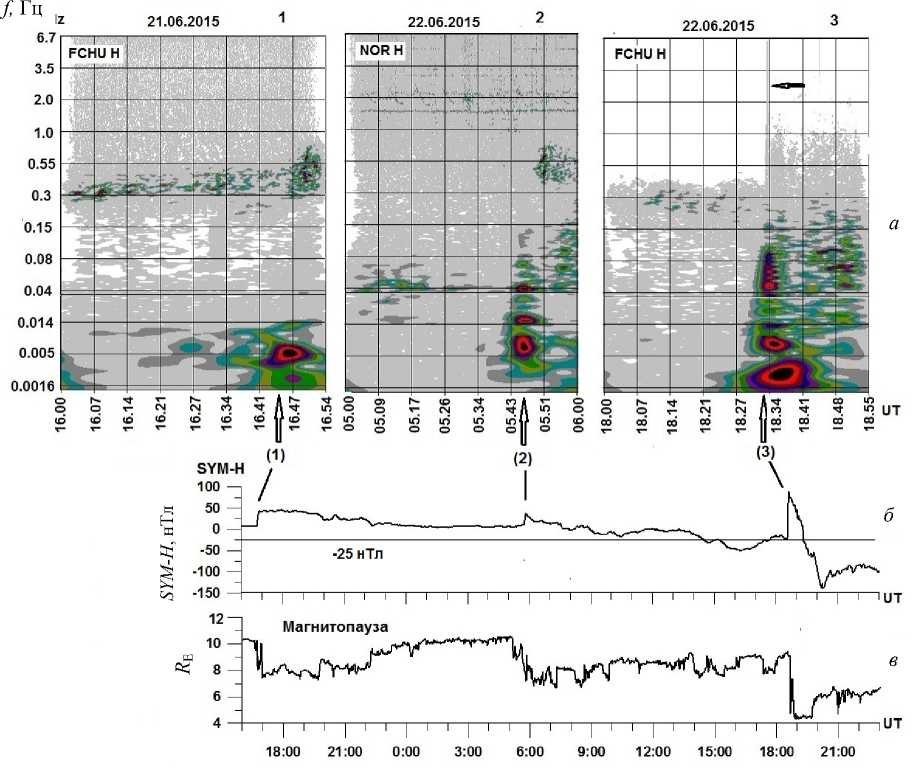

Чтобы понять природу всплеска пульсаций, опережающего классические проявления внезапных магнитных импульсов, опубликованных результатов явно недостаточно. В данной работе мы представляем новые данные, полученные из анализа явлений, сопровождающих положительный магнитный импульс с амплитудой ~110 нТл. Этот импульс являлся последним и самым большим из зарегистрированных 21.06.2015 в 16:44 UT (1), 22.06.2015 в 05:44 UT (2) и в 18:33 UT (3) (рис. 1, 2). Указанные импульсы вызваны взаимодействием с магнитосферой трех МУВ [].

По данным каталога «International Service on Rapid Magnetic Variations» [] все указанные импульсы отнесены к типу SSC. Однако в работе [Громова и др., 2016] первые два импульса отнесены к типу SI, а третий наиболее сильный положительный магнитный импульс (ΔSYM-H~110 нТл) назван аналогом SC. Во избежание разночтений все три положительных скачка геомагнитного поля, которые наблюдались после контакта с магнитосферой трех МУВ, будем называть магнитными импульсами, нумеруя их по времени наблюдения (рис. 1, 2). В частотном диапазоне геомагнитных пульсаций все импульсы сопровождались всплесками Psc1-5. Интересующий нас всплеск пульсаций (предвестник) наблюдался в последнем из этих событий, ему будет уделено основное внимание.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Свойства МУВ и некоторые особенности возмущения в магнитосфере определялись по данным спутников WIND, THEMIS, ACE, SOHO, Cluster (C2, C1, C3, C4), SpR (Спектр-Р), GOES-13 и GOES-15 (G13 и G15) и GTL (Geotail) [ , gov/sem/goes/data/full].

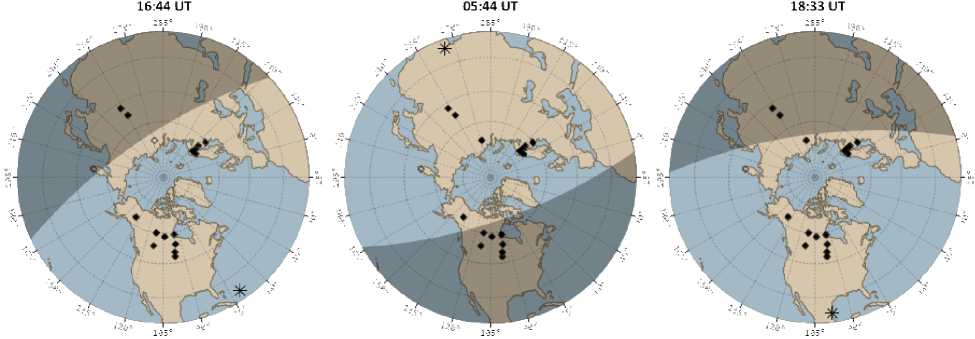

Отклик в геомагнитном поле определялся по данным мировых сетей феррозондовых и индукционных магнитометров. В табл. 1 приведены сведения о магнитных обсерваториях, данные которых использовались в статье, типы магнитометров и частоты дискретизации записей каждой обсерватории. На рис. 3 дано географическое положение обсерваторий в моменты наблюдения магнитных импульсов 1–3, вызванных контактами с тремя МУВ.

ПАРАМЕТРЫ МУВ 21.06.2015 и 22.06.2015 г.

Вариации параметров СВ и ММП перед и за фронтами рассматриваемых МУВ даны на рис. 1. Сверху вниз даны значения индексов геомагнитной активности SYM-H и AE , концентрации, х -компоненты скорости СВ, динамического давления, вертикальной компоненты B z и модуля ММП.

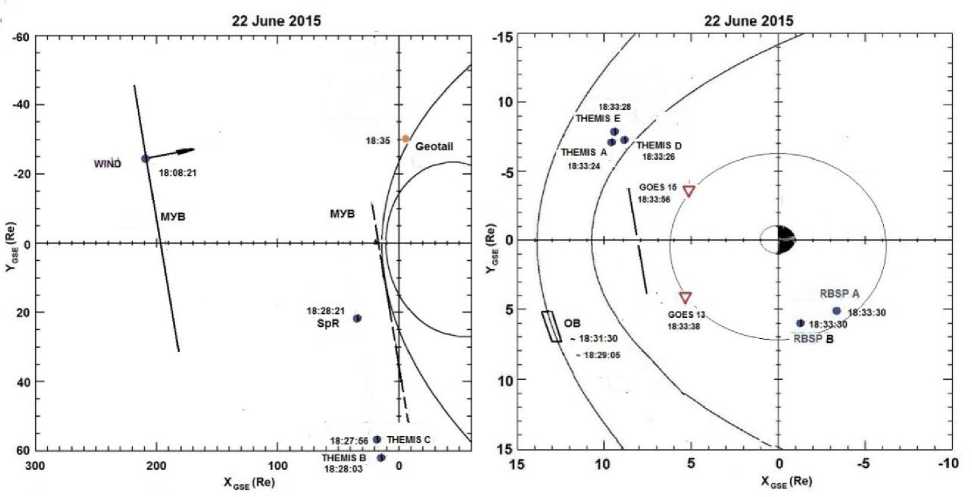

Время начала возмущения и положение спутников WIND, Geotail, SpR, ТHEMIS, G-13, G-15 и RBSP

Рис. 1. Вариации параметров СВ и ММП на фронтах трех МУВ и индексы геомагнитной активности по данным OMNI []. Вертикальными линиями обозначены моменты внезапных импульсов 16:44 UT 21.06.2015 г. (1), 05:44 UT 22.06.2015 г. (2) и 18:33 UT 22.06.2015 г. (3)

Рис. 2. Магнитная буря, вызванная приходом к Земле трех МУВ. Цифрами обозначены внезапные магнитные импульсы

Рис. 3. Географическое положение обсерваторий в моменты наблюдения магнитных импульсов 1–3. Подсолнечная точка обозначена звездочкой.

(A, B) в СВ, переходном слое и внутри магнитосферы во время регистрации третьего магнитного импульса 22.06.2015 г. показаны на рис. 4.

В табл. 2 приведены дата и время наблюдения МУВ, нормали волновых фронтов, определенных геометрическим методом, скорости МУВ, θ( B n ) — угол между нормалью к фронту волны и вектором магнитного поля перед фронтом. В скобках указан спутник, с которого взяты измерения магнитного поля. В следующих столбцах даны значения параметров СВ и ММП перед фронтом и за фронтом МУВ и величины скачков параметров.

ОТКЛИК В ГЕОМАГНИТНЫХ ПУЛЬСАЦИЯХ НА КОНТАКТ МАГНИТОСФЕРЫ С МУВ

Воздействие МУВ на магнитосферу является причиной возбуждения геомагнитных пульсаций в широком частотном диапазоне, получивших название Psc1-5 [Saito, 1969] . Они являются отражением альфвеновских и магнитозвуковых волн различного вида, возбуждающихся в результате взаимодействия МУВ с магнитосферой и последующего ее сжатия. Закономерности возбуждения геомагнитных пульсаций, причиной которых служат взаимодействия магнитосферы с МУВ и скачками давления СВ описаны во множестве статей и обзоров (например монографии [Нишида, 1980; Леонович, Мазур, 2016] , где детально дана теория НЧ-ветви спектра колебаний (0.1–0.0016 Гц); работа [Olson, Lee, 1983] ; обзор [Kangas et al., 1998] и монография [Гульельми, 1979] , где изложены механизмы генерации ВЧ-части спектра пульсаций 0.1–5 Гц).

На рис. 5 показаны динамические спектры геомагнитных пульсаций Psc1-5, наблюдаемых во время магнитных импульсов, вызванных тремя МУВ. Спектры вычислены для горизонтальной составляющей Н геомагнитного поля с помощью пакета спектрально-временного анализа (СВАН) [Levshin et al., 1968] .

Рассмотрим особенности режима геомагнитных пульсаций. Прежде всего видно, что все три события сопровождаются генерацией НЧ-ветви (0.0016– 0.05 Гц) спектра колебаний. Число низкочастотных спектральных компонент наименьшее в первом событии. Первые два импульса, вызванные МУВ, на фронтах которых скачки динамического давления и скорости составляли соответственно ΔР1=6.9 нПа, V1мув=327 км/с и ΔР2=6.13 нПа, V2мув=440 км/с, сопровождались хорошо отождествимыми Psc1-5. В обоих всплесках частота Psc1 не превышала 1 Гц. Кроме того, в первом случае сжатие магнитосферы вызвало нарастание средней частоты пульсаций в диапазоне Рс1, наблюдаемых до импульса от 0.4 до 0.8 Гц, и расширение полосы Рс1 [Olson, Lee, 1983; Kangas et al., 1998]. Во втором случае контакт МУВ с магнитосферой вызвал генерацию колебаний в частотном диапазоне Рс1 с наклонным передним фронтом нарастания частоты от 0.4 до 0.8 Гц. Свойства таких колебаний в частотном диапазоне Рс1, связанных с внезапными магнитными импульсами и SSC, детально рассматривались в работах [Гульельми, 1979; Safargaleev et al., 2002; Parkhomov et al., 2015]. В целом особенности режима геомагнитных пульсаций, сопровождающих магнитные импульсы 1 и 2 (рис. 5, а), соответствуют известным закономерностям возбуждения пульсаций во время внезапных импульсов и SSC [Saito, 1969, Нишида, 1980; Kangas et al., 1998].

Третья МУВ, распространяющаяся со скоростью 712 км/с, c большими скачками динамического давления (Δ Р ~50 нПа) и других параметров СВ и ММП на ее фронте генерировала магнитный положительный импульс большой амплитуды (Δ SYM-H =~110 нТл) (рис. 5, б ). До взаимодействия, как и в случаях 1, 2, регистрировались пульсации в частотном диапазоне Рс1 со средней частотой ~0.3 Гц, но контакт с МУВ резко изменил режим пульсаций, наблюдавшихся до внезапного магнитного импульса. Главной особенностью взаимодействия является генерация широкополосного всплеска в ВЧ-части спектра 0.5–11 Гц. Всплеск обозначен горизонтальной стрелкой на рис. 5, а (панель 3). Таким образом, анализ откликов в геомагнитных пульсациях на взаимодействие магнитосферы с МУВ указывает на различие режимов геомагнитных пульсаций Psc в зависимости от скачков параметров СВ и ММП на фронтах и скорости распространения МУВ.

Таблица 1

|

№ |

Название станции |

Географическая широта, град. |

Географическая долгота, град. |

Тип магнитометра, частота дискретизации |

|

1 |

Barentsburg (ВRВ) |

70.20° |

15.82° |

Индукционный, 40 Гц |

|

2 |

Lovozero (LOZ) |

67.97° |

35.08° |

Индукционный, 40 Гц |

|

3 |

Uzur (UZR) |

52.17° |

104.45° |

Индукционный, 40 Гц |

|

4 |

Ulan-Baatar (UBR) |

47.54° |

106.53° |

Индукционный, 64 Гц |

|

5 |

Norilsk (NOR) |

69.35° |

88.19° |

Индукционный, 64 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

6 |

Paratunka (PET) |

52.94° |

158.25° |

Индукционный, 64 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

7 |

Thief River Falls (THRF) |

48.03° |

263.64° |

Индукционный, 20 Гц |

|

8 |

Ministik Lake (MSTK) |

53.35° |

247.03° |

Индукционный, 20 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

9 |

Rabbit Lake (RABB) |

58.22° |

256.32° |

Индукционный, 20 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

10 |

Island Lake (ISLL) |

53.86° |

265.34° |

Индукционный, 20 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

11 |

Dawson (DAWS) |

64.05° |

220.89° |

Индукционный, 20 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

12 |

Fort Smith (FSMI) |

60.02° |

248.05° |

Индукционный, 20 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

13 |

Fort Churchill (FCHU) |

58.76° |

265.92° |

Индукционный, 20 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

14 |

Pinava (PINA) |

50.20° |

263.96° |

Индукционный, 20 Гц; феррозонд 1 Гц |

|

15 |

Ivalo (IVA) |

68.56° |

27.29° |

Индукционный, 40 Гц |

|

16 |

Kilpisjärvi (KIL) |

68.02° |

20.79° |

Индукционный, 40 Гц |

|

17 |

Sodankyla (SOD) |

67.42° |

26.39° |

Индукционный, 40 Гц |

|

18 |

Rovaniemi (ROV) |

66.78° |

25.94° |

Индукционный, 40 Гц |

|

19 |

Oulu (OUL) |

64.52° |

27.23° |

Индукционный, 40 Гц |

|

20 |

Nurmijärvi (NUR) |

60.50° |

24.65° |

Индукционный, 40 Гц |

Таблица 2

Таблица параметров МУВ

|

№ |

Дата |

UT |

Нормаль GSE |

V МУВ , км/с |

θ( B n ) |

Параметры МУВ |

|||

|

см –3 |

нПа |

нТл |

км/с |

||||||

|

1 |

21.06.2015 |

16:31:31 |

–0.756, –0.617, –0.218 |

327 |

83 (THB) |

N p 1 =18.3 N p 2 =54.8 Δ N p=36.8 |

Р 1 =2.57 Р 2 =9.47 Δ Р =6.9 |

B 1 =(–1.39, +0.88,+1.25) B 2 =(–3.27, +1.5,+2.87) B 1t =2.07 B 2t =4.6 |

V p 1=285 V p 2=345 Δ V p =60 |

|

2 |

22.06.2015 |

05:35:59 |

–0.918, –0.394, 0.0348 |

440 |

78 (THС) |

N p 1 =11.5 N p 2 =25 Δ N p=3.5 |

Р 1 =2.56 Р 2 =8.69 Δ Р =6.13 |

B 1 = (–5, +7, –1.5) B 2 = (–7.5, 13.5, –1) B 1t = 8.73 B 2t = 15.5 |

V p 1=344 V p 2=430 Δ V p =86 |

|

3 |

22.06.2015 |

18:08:21 |

–0.919, –0.392, –0.039 |

712 |

78 (W) |

N p1=15 N p2=60 Δ N p=45 |

Р 1=4.11 Р 2=50.10 Δ Р =46.99 |

B 1 = (–2.02, +1.2, –8.13) B 2 = (+8, –25, –22) B 1t =8.46 B 2t =26.4 |

V p 1=450 V p 2=700 Δ V p =250 |

Рис. 4. Положения спутников во время регистрации МУВ 22.06.2015 г. Стрелкой показано направление волновой нормали в 18:08:21 UT. Штриховая линия, параллельная фронту МУВ, нанесена для определения области контакта МУВ с головной ударной волной ГУВ, ОВ — область взаимодействия. Положение ГУВ дано по OMNI [], положение магнитопаузы рассчитано по модели [Lin et al., 2010]

Рис. 5. Динамические спектры геомагнитных пульсаций Psc1-5, сопровождающих магнитные импульсы 21.06.2015 г. и 22.06.2015 г. в обсерваториях, расположенных на близких геомагнитных широтах вблизи полуденного меридиана ( а ); SYM-H ( б ); положение подсолнечной точки магнитопаузы, вычисленное по модели [Lin et al., 2010] ( в )

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАГНИТОСФЕРЫ С МУВ, ОТВЕТСТВЕННОЙ

ЗА МАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС ОКОЛО ~18:33 UT 22.06.2015 г.

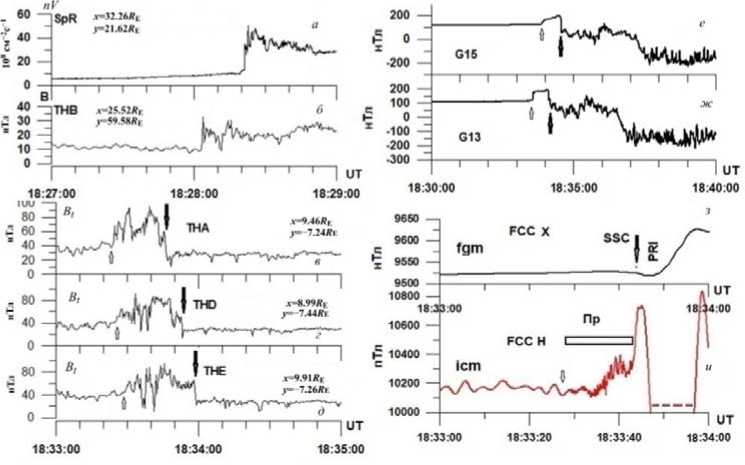

Как видно на рис. 6 а , б , на спутниках SpR и ТНВ, которые находились в СВ на удалении друг от друга (в системе GSE) ~38 R E по координате y и ~7 R E по координате х (рис. 4), в ~18:28:21 и 18:28:05 UT на фронте МУВ в течение 2 с зарегистрированы большие и резкие скачки потока СВ (на 48·108 см–2с–1) и модуля ММП (на 20 нТл). Скорость МУВ составила 712 км/с, а волновая нормаль, определенная геометрическим методом с помощью шести космических аппаратов, имела координаты в системе GSE n =(–0.919, –0.392, –0.039) (показана стрелкой на рис. 4).

Определим область первого контакта МУВ с головной ударной волной (ГУВ). Учитывая ориентацию нормали и тот факт, что МУВ, двигаясь со скоростью 712 км/с, пересекла спутник SpR в 18:28:21 UT, можно предположить, что МУВ коснется ГУВ в послеполуденные часы в ~15 MLT (рис. 4). Тогда расстояние от спутника до ГУВ порядка ~21 R E МУВ прошла за ~182 с. Следовательно, взаимодействие МУВ с отошедшей ГУВ произошло в ~18:31:30 UT. Область взаимодействия обозначена на рис. 4 прямоугольником ОВ.

Высокоскоростной поток СВ привел к деформации ГУВ, в результате которой спутники ТНА, THD, ТНЕ, находившиеся до прихода МУВ в переходной области, последовательно оказались в СВ (в 18:33:47, 18:33:54 и 18:33:57 UT соответственно) [Cully et al., 2008] .

Взаимодействие магнитосферы с МУВ также привело к быстрому смещению магнитопаузы к Земле, что можно определить по данным наблюдений спутников GOES-13, -15 []. На геостационарной орбите скачок компоненты магнитного поля Hр, перпендикулярной плоскости орбиты спутника и направленной на север, т. е. близкой к вертикальной компоненте в системе GSE, на более чем 50 нТл (сжатие магнитосферы), регистрировался на спутнике GOES-13 в 18:33:38 UT, а на GOЕS-15 — в 18:33:56 UT (рис. 6 e, ж). Такое различие времен прихода сигнала на спутники означает, что направление распространения возмущения в магнитосфере имеет существенную компоненту вечер — утро. После короткого интервала сжатия произошла смена знака Нр-компоненты от ~200 до –200 нТл. Эта вариация объясняется тем, что токовый слой магнитопаузы сместился к Земле на расстояние менее 6.6RE, что хорошо согласуется с модельными расчетами (рис. 5, в). Разница во времени признаков прохождения магнитопаузы в данных геостационарных спутников, находящихся примерно на равных расстояниях от линии Земля — Солнце в вечернем и утреннем секторах,

Рис. 6. Вариации параметров СВ, ММП, магнитного поля в переходном слое, геомагнитного поля на геостационарной орбите и наземной обсерватории FCC вблизи полуденного меридиана. Координаты спутников приведены на графиках: а — вариации потока СВ по измерениям на спутнике SpR; б — вариации модуля В ММП по измерениям на спутнике ТНВ; в — вариации модуля В в переходном слое по измерениям на спутнике ТНА; г — то же на спутнике ТНD; д — то же на спутнике ТНЕ (светлые стрелки на панелях означают начало возмущения на спутниках, темные стрелки на панелях в – д указывают момент выхода спутников в СВ в результате смещения к Земле ГУВ и магнитопаузы; е , ж — вариации H р-компоненты геомагнитного поля на синхронной орбите (светлыми стрелками обозначено начало магнитного импульса на спутниках GOES-13 и GOES-15, жирными стрелками — начало вариаций, связанных с проходом магнитопаузы через спутники); з , и — вариации геомагнитного поля, зарегистрированные феррозондовым (fgm) (частота дискретизации 1 Гц) и индукционным (icm) магнитометрами (частота дискретизации 20 Гц) в обсерватории FCC. Стрелкой PRI обозначено начало изменения х -компоненты — начало предварительного обратного импульса, Пр — предвестник магнитного импульса (высокочастотные колебания убывающей частоты)

согласуется с тем, что фронт возмущения в СВ и в переходной области распространялся с вечерней стороны магнитосферы (рис. 4).

Рассмотрим наземные магнитные наблюдения в высокоширотной обсерватории FCC, находящейся вблизи полуденного меридиана, на магнитометрах двух типов — феррозондовом и индукционном (рис. 6, з , и ). На магнитограмме феррозондового магнитометра (дискретизация 1 с) видно, что вариация магнитного поля состоит из предварительного обратного импульса (PRI) с амплитудой ~15 нТл (стрелка в 18:33:42 UT на рис. 6, з ) и резкого положительного нарастания магнитного поля в 18:33:49 UT (магнитного импульса). Значение x -компоненты на магнитограмме INTERMAGNET (дискретизация 1 мин) обсерватории «Форт Черчиль» изменялось от 9517 нТл в 18:33 до ~10188 нТл в 18:36 UT. На осциллограмме индукционного магнитометра с 18:33:27 до 18:33:44 UT (рис. 6, и ) виден пакет колебаний, обозначенный Пр, с нарастанием периода к его окончанию. Начало колебаний в пакете (стрелка на рис. 6, и ), явно опережает начало магнитного импульса. В работах [Пархомов и др., 2014, 2017] такой пакет рассматривался как предвестник внезапного импульса, который можно было классифицировать как SSC. Заметим, что в нашем случае магнитный импульс наблюдается на фоне развития главной фазы магнитной бури. Тем не менее, ему также соответствует предвестник в геомагнитных пульсациях.

Таким образом, отклик в геомагнитном поле на третью МУВ включает в себя предвестник в виде пакета колебаний с падающей частотой в частотном диапазоне 0.5–11 Гц, опережающий магнитный импульс — начало резкого роста Н -компоненты и предварительного отрицательного обратного импульса геомагнитного поля, по которому определяется начало магнитного импульса на Земле. Интересно, что предвестник опережает и начало резкого изменения геомагнитного поля на синхронной орбите. Эту особенность мы обсудим позже.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ВСПЛЕСКА КОЛЕБАНИЙ (ПРЕДВЕСТНИКА)

На рис. 7, а, б приведены динамические спектры предвестника в D-составляющей в обсерваториях сети CARISMA (DAWS, FCHU), расположенных во время регистрации третьего магнитного импульса вблизи полуденного меридиана, и обсерватории «Паратунка» (РЕТ, Камчатка) [Shiokawa et al., 2010] в утренние часы. Спектры вычислены с помощью стандартной функции Spectrogram пакета MATLAB для оценки спектральной плотности мощности с предварительным исключением линейного тренда (рис. 7, а) и пакета СВАН [Levshin et al., 1968] спектрально-временного анализа (рис. 7, б). В спектрах во временном интервале 18:33:30–18:33:50 UT выделяется всплеск в диапазоне частот 0.5–8 Гц. Видно, что колебания с падающей частотой начинались одновременно в обсерваториях сети CARISMA примерно в 18:33:27 UT на частоте ~8 Гц. К концу пакета частота падает до ~0.5 Гц. Станции сети CARISMA располагались в это время в полуденном секторе. В обсерватории РЕТ верхняя частота составила ~4 Гц.

Похожие спектры сигналов-предвестников магнитного импульса наблюдались во всех обсерваториях сети CARISMA, расположенных в дневном секторе магнитосферы (рис. 7, в ).

Главные особенности спектров, полученных двумя способами, — одновременность генерации обсуждаемых сигналов, их одинаковая длительность во всех обсерваториях, падение частоты к концу всплеска и спектральная резонансная структура (СРС). При этом на СВАНограммах СРС видна более отчетливо. Положение спектральных максимумов меняется по частоте от обсерватории к обсерватории. В спектре D -составляющей обсерватории PET, которая находится в момент регистрации всплеска в утреннем секторе (8.30 MLT), верхняя частота всплеска (~4 Гц) ниже, чем во всех остальных обсерваториях (рис. 7 а , б ). Основная энергия сигнала приходится на 0.4–5 Гц — частоты ионосферного альфвеновского резонатора (ИАР) [Belyaev et al., 1989; Поляков, Рапопорт, 1981] и на 0.15–0.3 Гц — частоты надионосферного альфве-новского резонатора [Dovbnya et al., 2013] .

Подобные закономерности в динамических спектрах предвестника третьего магнитного импульса видны в обсерваториях в вечернем секторе магнитосферы (Финская меридиональная цепочка магнитометров и магнитометр Полярного геофизического института в Баренцбурге) (рис. 8 б , в ). Здесь, так же как и на дневной стороне магнитосферы, всплеск имеет совпадающие в обсерваториях начала и длительность пакета, падение частоты к концу пакета и резонансную структуру. Частотный диапазон всплесков шире в Н -компоненте и занимает полосу 0.5–11 Гц. В D -компоненте полоса частот уже, и верхняя частота не превышает ~5.6 Гц. Частота спектральных максимумов зависит от положения обсерватории. Различие в ширине спектров в обсерваториях может быть связано с различием используемой частоты дискретизации индукционных магнитометров: 20 Гц на сети CARISMA и 40 Гц на Финской меридиональной сети.

В обсерваториях KIL, IVA, SOD и наиболее явно в обсерватории OUL всплеск геомагнитных пульсаций начинается на частоте ~11 Гц, а первый спектральный максимум наблюдается на частоте 10 Гц, так же как и в авроральной обсерватории NOR, которая расположена вблизи полуночного меридиана. В D -компоненте можно отметить ослабление интенсивности сигнала на самой северной станции Баренцбург. Подобная закономерность прослеживается и в паре обсерваторий Норильск — Улан-Батор в около-полуночные часы (рис. 9).

Спектральный максимум всплесков на частоте ~3.1 Гц наблюдается во всех обсерваториях Финской

Список литературы Два типа отклика магнитосферы в геомагнитных пульсациях PSC на взаимодействие с межпланетными ударными волнами

- Громова Л.И., Клейменова Н.Г., Левитин А.Е. и др. Дневные геомагнитные возмущения в высоких широтах во время сильной магнитной бури 21-23 июня 2015 года: начальная фаза бури//Геомагнетизм и аэрономия. 2016. Т. 56, № 3. С. 302-313 DOI: 10.7868/S0016794016030056

- Гульельми А.В. МГД-волны в околоземной плазме. М.: Наука, 1979. 140 c.

- Леонович А.С., Мазур В.А. Линейная теория МГД-колебаний магнитосферы. М.: Физматлит, 2016. 317 с.

- Нишида А. Гидромагнитный диагноз магнитосферы. М.: Мир, 1980. 299 с.

- Пархомов В.А., Довбня Б.В., Бородкова Н.А. и др. Импульсные всплески геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 0.2-7 Гц как первый сигнал о взаимодействии межпланетных ударных волн с магнитосферой Земли//Солнечно-земная физика. 2014. Вып. 25. С. 21-28.

- Пархомов В.А., Бородкова Н.Л., Яхнин А.Г. и др. Глобальный импульсный всплеск геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 0.2-5 Гц как предвестник внезапного начала геомагнитной бури Святого Патрика 17.03.2015//Космические иссл. 2017. № 4. С. 321-334.

- Поляков С.В., Рапопорт В.О. Ионосферный альфвеновский резонатор//Геомагнетизм и аэрономия. 1981. Т. 21, № 5, C. 610-614.

- Belyaev P.P., Polyakov S.V., Rapoport V.O., Trakhtengerts V.Y. Experimental studies of resonance structure in the spectrum of atmospheric electromagnetic background noise in the range of short-period geomagnetic pulsations//Radiophysics and Quantum Electronics. 1989. V. 32. P. 491-498.

- Bösinger T., Haldopis C., Belyaev P.P., et al. Spectral properties of the ionospheric Alfven resonator as observed at a low latitude station (L=1.3)//J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A10

- DOI: 10.1029/2001JA005076

- Bösinger T., Demekhov A.G., Trakhtengerts V.Y. Fine structure in ionospheric Alfven resonator spectra observed at low latitude (L=1.3)//Geophys. Res. Lett. 2004. V. 31. L18802. P. 1281

- DOI: 10.1029/2004GL020777

- Cully C.M., Ergun R.E., Stevens K., et al. The THEMIS Digital Fields Board//Space Sci. Rev. 2008. V. 141, iss. 1-4. P. 343-355.

- Curto J.J., Araki T., Alberca L.F. Evolution of the concept of sudden storm commencements and their operative identification//Earth, Planets and Space. 2007. V. 59, N 11. P. i-xii.

- Dovbnya B.V., Guglielmi A.V., Potapov A.S., Kline B.I. On the existence of an over ionospheric Alfven resonator//Solar-Terr. Phys. 2013. Iss. 22. P. 12-15.

- Fedorov E., Schekotov A., Hobara Y., et al. The origin of spectral resonance structures of the ionospheric Alfvén resonator. Single high-altitude reflection or resonant cavity excitation?//J. Geophys. Res. 2014. V. 119. P. 3117-3129

- DOI: 10.1002/2013JA019428

- Hayakawa M., Nickolaenko A.P., Ogava T., Komatsu V. Q-bursts waveforms: model and experiment//Telecommunications and Radio Engineering 2002. V. 69(19). P. 1735-1750

- DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v.69.i19.50

- Kangas J., Guglielmi A., Pokhotelov O. Morphology and physics of short-period magnetic pulsations (A review)//Space Sci. Rev. 1998. V. 83. P. 435-512.

- Levshin A.A., Frantsuzova V.I, Shkadinskaya G.V. Spectral-temporal analysis of seismic wave//Computer seismology. 1968. V. 4. P. 197.

- Lin R.L., Zhang X.X., Liu S.Q., et al. A three-dimensional asymmetric magnetopause model//J. Geophys. Res. 2010. V. 115, iss. 4. CiteID A04207

- DOI: 10.1029/2009JA014235

- Marmet P. New digital filter for analysis of experimental data//Rev. of Scientific Instruments. 1979. V. 50, N 1. P. 79-83.

- Nickolaenko A.P., Hayakawa M. Resonances in the Earth -Ionosphere Cavity. Cluver Academic Publishing. Dordreht, Neederland. 2002. 380 p.

- Olson J.V., Lee L.G. Pc1 wave generation by sudden impulses//Planet. Space Sci. 1983. V. 31, N 3. P. 295-302.

- Parkhomov V.A., Dmitriev A.V., Tsegmed B. On the origin of burst Pc1 pulsations produced in interaction with an oblique interplanetary shock//Planet. Space Sci. 2015. V. 109-110, N.1. P. 21-31.

- Parkhomov V.A., Dovbnya B.V., Borodkova N.L., et al. Impulse Bursts of Geomagnetic Pulsations as the Ground Signature of Contact of Interplanetary Irregularity with the Dayside Magnetopause. Open Access Library J. 2016. 3: e2493

- DOI: 10.4236/oalib.1102493

- Safargaleev V., Kangas J., Kozlovsky A.Q., Vasilyev A. ULF noice excited by sudden solar wind dynamic pressure//Annales Geophys. 2002. V. 20. P. 1751-1761.

- Saito T. Geomagnetic pulsations//Space Sci. Rev. 1969. V. 10, N 3. P. 319-412.

- Semenova N.V., Yahnin A.G. Diurnal behaviour of the ionospheric Alfven resonator signatures as observed at high latitude observatory Barentsburg (L=15)//Ann. Geophys. 2008. V. 26. P. 2245-2251.

- Shiokawa K., Nomura R., Sakaguchi K., et al. The STEL induction magnetometer network for observation of high-frequency geomagnetic pulsations//Earth, Planets and Space. 2010. V. 62, iss. 6. P. 517-524.

- Yahnin A.G., Semenova N.V., Ostapenko A.A., et al. Morphology of the spectral resonance structure of the electromagnetic background noise in the range of 0.1-4Hz at L = 5.2//Ann. Geophys. 2003. V. 21. P. 779-786.

- URL: http://umtof.umd.edu/pm/FIGS.HTML (дата обращения 16 августа 2018 г.).

- URL: http://www.obsebre.es/en/rapid (дата обращения 16 августа 2018 г.).

- URL: https://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full (дата обращения 16 августа 2018 г.).

- URL: https://cdaweb.sci.gsfc.nasa.gov/cdaweb/istp_public (дата обращения 16 августа 2018 г.).