Двадцать пять лет полёта Российского сегмента Международной космической станции: накопленный опыт, результаты исследований, уроки, выводы

Автор: Дмина Е.А., Марков А.В., Сорокин И.В.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты реализации на борту российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) национальных и международных программ фундаментальных и прикладных исследований, полученные в течение двадцати пяти лет эксплуатации МКС на околоземной орбите. Проанализированы исторические предпосылки и истоки формирования программ целевого использования отечественных пилотируемых космических комплексов, описано влияние эволюции конфигурации РС МКС на реализацию программ научных исследований с использованием технологии сменных полезных нагрузок, а также значимые научные результаты. Проанализированы выявленные проблемные вопросы целевого использования РС МКС и даны рекомендации по организации проведения научных исследований и целевых работ на пилотируемых космических комплексах нового поколения.

Международная космическая станция, пилотируемые космические комплексы, научные исследования и эксперименты, технология сменных полезных нагрузок, результаты исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/143182936

IDR: 143182936 | УДК: 629.786.2

Текст научной статьи Двадцать пять лет полёта Российского сегмента Международной космической станции: накопленный опыт, результаты исследований, уроки, выводы

20 ноября 1998 г. на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон-К» с космодрома Байконур был выведен первый элемент Международной космической станции (МКС) — функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря». За прошедшие с этого исторического момента двадцать пять лет МКС стала крупнейшей многоцелевой космической научной лабораторией, созданной совместными усилиями специалистов разных стран и космических агентств, ярким примером способности человечества решать сложнейшие технические проблемы сообща, в широкой международной кооперации, а также примером высокой устойчивости созданной сложной системы к существенным изменениям геополитической обстановки. Однако, прежде всего, МКС обеспечивает реализацию на околоземной орбите национальных и международных программ фундаментальных и прикладных исследований в интересах не только стран – участниц проекта, но и в интересах всего человечества, прокладывая ему путь к дальнейшему исследованию и освоению Солнечной системы.

Цели фундаментальных исследований, проводимых на МКС, — получение новых научных знаний о структуре Вселенной и материи, о глобальных факторах, влияющих на нашу планету и околоземное пространство, о климате и природных ресурсах Земли, об организме человека, его сопротивляемости неблагоприятным факторам внешней среды и адаптационным возможностям, о формах эволюции жизни в целом.

Прикладные научные исследования выполняются на МКС в целях отработки новых типов бортовой аппаратуры и методов её наиболее эффективного применения; уточнения данных о действующих факторах космического пространства и условиях эксплуатации космических аппаратов; совершенствования методов и средств обеспечения длительных пилотируемых полётов и технологий сборки больших межорбитальных комплексов для выполнения пилотируемых полётов за пределы низкой околоземной орбиты; для разработки новых космических технологий и их использования в промышленности и социальной сферах на Земле, включая непосредственное получение образцов продукции на орбите.

В статье кратко анализируется опыт, приобретённый при разработке и эксплуатации пилотируемых орбитальных станций и комплексов, предшествовавших МКС, рассматривается процесс формирования подходов к выбору оптимальных технологий целевого использования российского сегмента (РС) МКС с учётом различных ограничений и возникавших проблем, включая аварийные ситуации; приводятся результаты практической реализации технологии сменных полезных нагрузок на РС МКС, а также наиболее значимые научные результаты, полученные на орбите за 25 лет, включая данные об их использовании на Земле; анализируются основные выявленные проблемные вопросы целевого использования РС МКС; формулируются уроки, которые необходимо извлечь из опыта эксплуатации РС, и обосновывается необходимость их учёта при создании Российской орбитальной станции нового поколения.

Исторические предпосылки и истоки формирования программ целевого использования отечественных пилотируемых космических комплексов

Безусловно, МКС разрабатывалась не с чистого листа — её предшественниками на околоземной орбите были советские пилотируемые станции серии «Салют» и американская орбитальная станция Skylab. Но при этом основной инженерный и технологический вклад в проект МКС со стороны России, обеспечивший реализацию в космосе выполненных в его рамках разработок, внёс отечественный орбитальный комплекс (ОК) «Мир» (1986–2001 гг.). Именно в ходе эксплуатации ОК «Мир» в Советском Союзе и Российской Федерации был аккумулирован уникальный опыт обеспечения длительного пребывания человека в условиях космического полёта и реализации разноплановых программ научно-прикладных исследований.

В ходе создания и эксплуатации ОК «Мир» отечественной инженерной школой были заложены основы классического подхода к созданию будущих долговременных пилотируемых космических комплексов (ПКК), в основе которого лежат:

-

• модульность и поэтапное строительство комплекса;

-

• ремонтопригодность бортовых систем и конструкций;

-

• регулярность транспортно-технического обеспечения;

-

• безопасность непрерывной работы экипажа;

-

• адаптивность к изменениям программы полёта;

-

• реализуемость технологии периодического обслуживания свободнолетающих автоматических космических аппаратов (КА), эксплуатирующихся в качестве элементов орбитальной инфраструктуры ПКК;

-

• многоплановость целевого использования комплекса.

Уместно отметить, что в состав ОК «Мир» общей массой более 130 т, вошли семь модулей, в которых за время эксплуатации была размещена научная аппаратура общей массой 11,5 т (более 240 наименований производства 27 стран) [1, 2].

Рекордно длительный пятнадцатилетний полёт ОК «Мир» (рис. 1), продолжительность которого в три раза превысила проектную величину, и успешное прохождение через ряд серьёзных нештатных и даже аварийных ситуаций дали отечественной инженерной школе бесценный опыт эксплуатации ПКК, обеспечили совершенствование организации и системы управления полётом, разработку новых методов и средств подготовки космонавтов.

Рис. 1. Орбитальный комплекс «Мир» в 1996 г. (фотография из архива РКК «Энергия»)

Уникальные эксплуатационные характеристики ОК «Мир» обеспечили учёным возможность проведения в широкой международной кооперации длительных исследований на околоземной орбите в уникальных условиях прямого воздействия всего спектра факторов космического пространства.

Многоплановость целевого использования ОК «Мир» позволила выполнить на его борту исследования по 55 отечественным и зарубежным программам в объёме более чем 700 экспериментов. В частности, был установлен абсолютный рекорд длительности непрерывного пребывания человека на околоземной орбите (В. Поляков) — 437 сут [1, 3, 4].

В ходе эксплуатации ОК «Мир» ещё в конце 1980-х гг. были сформированы десятки направлений исследований, проведены тысячи сеансов экспериментов с использованием мощного разнопланового комплекса как отечественной, так и иностранной научной аппаратуры (как показала дальнейшая жизнь, так и не превзойдённого на РС МКС). Были сформированы крупные научные коллективы, разработавшие перспективные планы исследований на низкой околоземной орбите, включая планы по переходу от поисковых работ к опытному производству в космосе.

Наиболее значимым этапом эксплуатации ОК «Мир» в рамках международного сотрудничества стала реализация российско-американской программы «Мир– Shuttle »/«Мир– NASA » [3, 4], в ходе которой сторонами была сформулирована и, в конечном счёте, реализована идея создания МКС. Было определено, что в этом процессе, кроме России и США, примут участие Канада, Япония и государства – члены Европейского космического агентства (ЕКА).

Важным стимулом к реализации программы МКС её участниками было осознание всеми выгодности этой программы для каждого, поскольку в ходе совместной деятельности значительно сокращались затраты каждого государства на разработку и изготовление материальной части, пусковые услуги и пр., и в то же время каждый участник получал доступ к передовым технологиям на равноправной основе. В марте 1995 г. был утверждён эскизный проект РС МКС, в 1996 г. — конфигурация всей станции в составе двух сегментов — российского и американского (с участием партнёров США) [1, 3–5].

К началу строительства МКС в 1994–1998 гг. Координационным научно-техническим советом (КНТС), созданным совместным решением Росавиакосмоса (впоследствии преобразованного в Федеральное космическое агентство; в настоящее время — Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос») и Российской академии наук (РАН), был организован конкурсный отбор предложений для формирования программы научных исследований на борту РС МКС [5].

В состав секций КНТС по каждому из утверждённых направлений исследований вошли руководящие и научные работники, конструкторы, высококвалифицированные специалисты предприятий и организаций ракетно-космической отрасли, а также представители РАН и федеральных ведомств. Секции КНТС возглавили авторитетные российские учёные и специалисты по соответствующим направлениям исследований, многие из которых одновременно являлись руководителями головных организаций по представленным в КНТС научным направлениям.

ФГУП «ЦНИИмаш» был определён в качестве организации, обеспечивающей деятельность КНТС на постоянной основе для формирования Долгосрочной программы научно-прикладных исследований (НПИ), после чего был объявлен конкурс по отбору экспериментов для их проведения на РС МКС, и, соответственно, разосланы целевые запросы организациям – участницам конкурса. В течение 1995–1996 гг. было получено 406 заявок от 80 организаций, и ещё 44 заявки поступили к 1998 г.

Тематическими секциями КНТС был проведён отбор полученных предложений. Основными критериями отбора являлись научная значимость предлагаемого исследования, необходимость и целесообразность его проведения на борту МКС, а также обоснованные перспективы применения результатов исследования в интересах науки и техники. Принятые КНТС предложения по экспериментам были проанализированы специалистами РКК «Энергия» с точки зрения их технической реализуемости на борту с учётом имеющихся на РС МКС ресурсов: времени экипажа, электроэнергии, грузопотока, объёмов и мест размещения, режимов микрогравитации, каналов передачи целевой информации, ориентации ПКК в пространстве и т. п.

В результате анализа научной значимости предложенных исследований, проведённого секциями КНТС Росавиакосмоса, и экспертизы их технической реализуемости на РС МКС, выполненной РКК «Энергия», к реализации на РС МКС было отобрано 295 экспериментов по 11 научным направлениям:

-

• космическая технология и материаловедение;

-

• геофизические исследования;

-

• медико-биологические проблемы;

-

• исследование природных ресурсов Земли и экологический мониторинг;

-

• изучение планет и малых тел Солнечной системы;

-

• космическая биотехнология;

-

• технические исследования и эксперименты;

-

• внеатмосферная астрономия;

-

• комплексный анализ и формирование программ, оценка эффективности;

-

• проблемы космических энергосистем и двигательных установок;

-

• исследования космических лучей.

На этой основе была сформирована, согласована и в 1999 г. утверждена генеральным директором Росавиакосмоса Ю.Н. Коптевым и президентом РАН Ю.С. Осиповым «Долгосрочная программа научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на РС МКС. Версия 1999 г.», реализация которой была синхронизирована с началом эксплуатации станции в пилотируемом режиме в 2000 г. [1, 5].

Анализ аппаратурного обеспечения, необходимого для выполнения всех экспериментов, включённых в первую Долгосрочную программу НПИ, показал, что суммарная масса 470 наименований научной аппаратуры и оборудования, заявленных постановщиками экспериментов, может достигнуть 26 т. При этом внутри герметичных отсеков РС МКС требовалось разместить более 310 блоков научной аппаратуры и оборудования суммарной массой 10 т и объёмом более 34 м3.

С учётом опыта эксплуатации ОК «Мир» (240 наименований аппаратуры общей массой 11,5 т) это представлялось вполне реалистичной перспективой.

Эволюция конфигурации РС МКС и влияние этого фактора на реализацию программ целевого использования сегмента

Проектом МКС предусматривалось завершение строительства ПКК, эксплуатируемого постоянным экипажем из трёх человек, в течение пяти лет после запуска служебного модуля (СМ) МКС в 2000 г. Затем планировалось перейти к десятилетнему этапу эксплуатации российского и американского сегментов МКС с экипажем из шести человек [1, 4, 5].

В июле 2000 г. с помощью ракеты-носителя «Протон-К» на расчётную околоземную орбиту был выведен СМ «Звезда», и 26 июля 2000 г. он был состыкован со связкой модулей «Заря»– Unity . С прибытием на МКС в ноябре 2000 г. на корабле «Союз ТМ-31» экипажа первой основной экспедиции в составе российских космонавтов Ю. Гидзенко и С. Крикалёва, а также американского астронавта У. Шеперда, станция стала постоянно обитаемой, и на её борту началась реализация национальных научно-прикладных программ.

Катастрофа многоразового космического корабля (МКК) Columbia в феврале 2003 г. внесла в график развёртывания МКС существенные коррективы: в течение трёх лет, вплоть до полёта STS -121 в июле 2006 г., МКС эксплуатировалась с экипажем из двух человек, что, разумеется, серьёзно сказалось на динамике и эффективности проведения научных исследований [1, 4].

Вместе с тем, недостаточное финансирование создания элементов РС вынудило российскую сторону заключить контракт с NASA с целью получения необходимых средств для завершения подготовки СМ к запуску в обмен на четвёртую часть времени российского экипажа, уходившую не на выполнение научных исследований по российской программе, а на проведение работ в интересах NASA в первые годы эксплуатации РС МКС. Помимо этого, NASA была арендована часть внутреннего объёма СМ для собственных нужд. Всё это привело к необходимости пересмотра в сторону упрощения утверждённой ранее его базовой конфигурации в составе девяти модулей.

Подготовка в 2003 г. проекта новой конфигурации РС МКС осуществлялась, в первую очередь, с учётом минимизации затрат на развёртывание сегмента и обеспечения следующих требований:

-

• жизнедеятельности экипажа из трёх человек;

-

• управляемости и поддержания рабочей орбиты станции;

-

• предоставления необходимых ресурсов для выполнения программ научных исследований;

-

• материально-технического снабжения МКС с помощью кораблей типа «Прогресс»;

-

• наличия дополнительного стыковочного порта для корабля-спасателя «Союз-ТМА», закупавшегося NASA , начиная с 2006 г.;

-

• запуска одного из модулей РС МКС посредством МКК Space Shuttle ;

-

• доставки и интеграции на РС МКС европейского манипулятора ERA .

Кроме того, организации – постановщики космических экспериментов, активно участвовавшие в формировании Долгосрочной программы НПИ, оказались перед фактом отсутствия в их распоряжении необходимой научной аппаратуры перед началом полёта в первые годы эксплуатации РС МКС. Это обусловило использование в рамках новой программы НПИ ранее созданного задела, включая применение запасных комплектов аппаратуры, оставшихся в распоряжении постановщиков после прекращения полёта ОК «Мир». Основная причина — развал советской системы отраслевых НИИ и КБ, которая обеспечивала разработку и поставку научного оборудования в академические и отраслевые институты, а также хроническое отсутствие требуемого финансирования.

В отличие от базового варианта РС МКС с девятью модулями, новая конфигурация сегмента [1, 4, 5] предполагала наличие в его составе только пяти модулей: СМ, стыковочного отсека-1 (СО1), многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ), научно-энергетического модуля (НЭМ) и исследовательского модуля (ИМ). Кроме того, при наличии финансирования, в новый состав РС МКС планировалось включить до двух малых исследовательских модулей (МИМ1 и МИМ2), изготовленных с использованием задела по СО1.

Новый вариант конфигурации РС МКС после завершения развёртывания сегмента предполагал выделение следующих ресурсов для работы с полезной нагрузкой: универсальные рабочие места на внешней поверхности модулей .......................до 15 шт.;

грузопоток в интересах реализации программы НПИ:

-

– в составе грузовых кораблей...................................до 600 кг/год;

-

– в стартовом составе

модулей ........................................до 3 000 кг;

возврат на Землю полезного груза ................................110 кг/год.

Из 295 экспериментов, включённых в Долгосрочную программу НПИ, до 2016 г. планировалось полностью реализовать только 184. По оставшимся 111 экспериментам было необходимо скорректировать задачи или уточнить исходные данные в сторону уменьшения бортовых ресурсов, требуемых для проведения исследований.

Реализация Долгосрочной программы НПИ по количеству экспериментов планировалась по схеме, представленной в таблице.

Количество экпериментов на РС МКС в зависимости от конфигурации сегмента

|

Период (годы) |

Конфигурация |

Количество экспериментов |

|

|

За период |

Всего |

||

|

2001–2003 |

СМ+СО1 |

37 |

37 |

|

2004–2006 |

СМ+СО1 |

26 |

64 |

|

2007–2008 |

СМ+СО1+МЛМ |

30 |

94 |

|

2008–2010 |

СМ+СО1+МЛМ+НЭМ |

40 |

134 |

|

2010–2015 |

СМ+СО1+МЛМ+НЭМ+ИМ |

50 |

184 |

В 2005–2006 гг. конфигурация РС МКС в очередной раз была пересмотрена в связи с недостатком финансовых средств на реализацию предыдущего проекта: из состава сегмента были выведены НЭМ с восемью солнечными батареями и ИМ. В составе РС МКС был сохранён МЛМ, а также введены два МИМ — МИМ1, разработанный с использованием задела по герметичному отсеку научно-энергетической платформы, планировавшейся к использованию в предыдущем варианте реализации РС МКС, и МИМ2, конструктивно аналогичный СО1.

Позднее (в 2010–2011 гг.) была утверждена конфигурация РС МКС первого (СМ+МИМ1+МИМ2+МЛМ) и второго этапов строительства, причём второй этап предусматривал введение в состав сегмента узлового модуля (УМ), стыкуемого к МЛМ, а также двух новых НЭМ1 и НЭМ2, разрабатываемых на новой технологической основе и имеющих основной функцией обеспечение энергетической независимости российского сегмента от американского [1, 3, 4]. Впоследствии НЭМ2 из состава РС МКС был исключён также из-за недостатка финансирования.

12 ноября 2009 г. на МКС был доставлен МИМ2 «Поиск», ставший четвёртым модулем РС МКС, предназначенным, в первую очередь, для использования в качестве шлюзового отсека для выхода в открытый космос двух членов экипажа в скафандрах типа «Орлан», а также служащим дополнительным портом для стыковки с МКС пилотируемых кораблей типа «Союз» и автоматических грузовых кораблей типа «Прогресс».

Малый исследовательский модуль № 1 (МИМ1) «Рассвет» был доставлен на орбиту 14 мая 2010 г. в составе американского МКК Atlantis в полёте STS -132. После стыковки к надирному порту ФГБ «Заря» 18 мая 2010 г. этот модуль стал пятым элементом РС МКС и с того времени используется для проведения научных исследований и хранения грузов. С помощью входящего в состав модуля стыковочного узла также обеспечивается стыковка с МКС кораблей типа «Союз» и «Прогресс». Внутри герметичного отсека МИМ1 были созданы восемь универсальных рабочих мест (УРМ) для исследований, хранения исходных материалов и результатов экспериментов до их возвращения на Землю. Три УРМ из восьми оснащены перчаточным боксом и двумя термостатами и предназначены для проведения биотехнологических и медико-биологических исследований, а на одно УРМ устанавливается виброзащитная платформа ВЗП-У для экспериментов в области космической технологии.

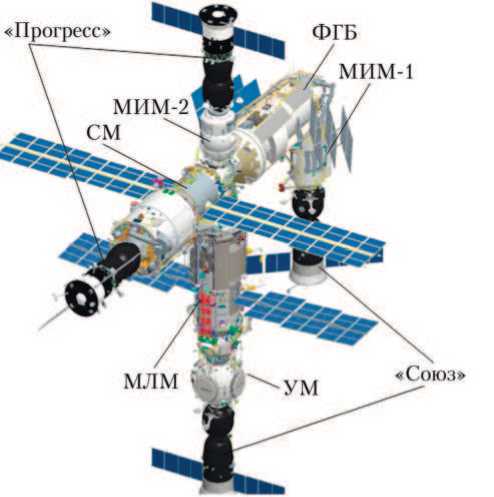

Из-за технических и финансовых проблем, возникших в ходе подготовки МЛМ к запуску [5, 6, 7], в этой конфигурации (СМ+СО1+МИМ1+МИМ2 — рис. 2) РС МКС эксплуатировался в течение почти 12 лет — с 2010 по 2021 г. — вплоть до ввода в его состав МЛМ 29 июля 2021 г. МЛМ был пристыкован к надирному порту СМ, заменив на нём СО-1. В ноябре 2021 г. в состав РС МКС вошел и УМ, что обозначило формальное завершение строительства РС, поскольку решения о запуске к МКС изготавливающегося НЭМ принято не было (рис. 3).

Рис. 2. Конфигурация российского сегмента МКС с 2010 по 2021 г. (рисунок из архива РКК «Энергия»)

Рис. 3. Состав российского сегмента МКС в настоящее время (с 2021 г.) [8]

Очевидно, что сформированная к настоящему времени конфигурация РС МКС существенно уступает по своим эксплуатационным параметрам первоначальному проекту.

На эту конфигурацию, равно как и на состав проводимых научных исследований и экспериментов, повлиял и ряд нештатных ситуаций, возникавших в ходе полёта МКС. Помимо упоминавшейся выше катастрофы МКК Columbia в 2003 г., на реализацию программы полёта МКС в целом и выполнение российской программы НПИ существенное влияние оказали:

-

• потеря в апреле 2015 г. грузового корабля «Прогресс М-27М» с полезной нагрузкой (ПН) из-за полученных им повреждений после отделения от третьей ступени ракеты-носителя (была утеряна аппаратура по экспериментам «Полиген», «Продуцент», «Биоэмульсия», «Конъюгация», «Матрёшка-Р», «Тест», аппаратура «Главбокс-С», «Перемещение жидкостей», расходуемые материалы по экспериментам «МОРЗЭ», «Коррекция», «Нейроиммунитет», включая укладки «Салива-Иммуно» и «Плазма-03») [9, 10];

-

• потеря в декабре 2016 г. грузового корабля «Прогресс МС-04» с ПН из-за аварии ракеты-носителя на участке выведения (была утеряна аппаратура по экспериментам «Пилот-Т», «Кулоновский кристалл», «Асептик», «Константа-2», «Пробиовит», «Растения», «Сепарация», общей массой более 140 кг) [9, 10];

-

• потеря в октябре 2018 г. транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ПН (спасение экипажа было обеспечено системой аварийного спасения) из-за аварии ракеты-носителя на участке выведения, что привело к существенному изменению программы полёта МКС (была утеряна аппаратура для проведения научных экспериментов и технического обеспечения российской программы НПИ и программы NASA общей массой 244 кг, в т. ч. 209 кг российских грузов и 35 кг грузов NASA );

-

• систематическая работа экипажа по устранению неисправностей, связанных с утечкой воздуха из гермообъёма РС МКС (начиная с августа 2020 г. на МКС увеличилась скорость утечки воздуха из переходной камеры СМ «Звезда», которая была зафиксирована ещё в сентябре 2019 г.: экипаж неоднократно сообщал о найденных трещинах в корпусе, герметизация которых требует существенных временных затрат в ущерб выполнению научной программы);

-

• разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в декабре 2022 г., в связи с чем было принято решение о возвращении корабля на Землю без экипажа в автоматическом режиме после замены его кораблём «Союз МС-23» в феврале 2023 г. (продолжительность полёта космонавтов С. Прокопьева, Д. Петелина и астронавта NASA Ф. Рубио была увеличена до года; был отменён подготовленный выход в открытый космос С. Прокопьева и Д. Петелина, в результате чего увеличился запланированный срок интеграции МЛМ «Наука» в состав российского сегмента МКС).

В соответствии с изменявшимися возможностями РС МКС по предоставлению пользовательских ресурсов для выполнения научных исследований, а также в зависимости от появления новых заявок на эксперименты и незаинтересованности постановщиков в исследованиях, потерявших актуальность, обновлялась и «Долгосрочная программа научно-прикладных исследований на РС МКС».

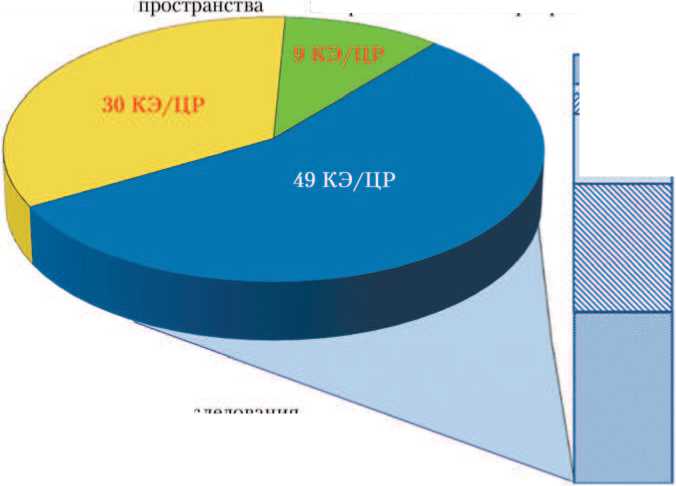

Государственной корпорацией «Роскосмос» и РАН в 2020 г. была утверждена новая «Долгосрочная программа целевых работ, планируемых на МКС до 2024 г.» (ДПЦР), содержащая три подпрограммы, а именно:

-

• эксперименты и исследования научно-поискового и фундаментального характера (включающие исследования по космической биологии и физиологии, космическому материаловедению, исследованию Земли из космоса, исследованию Солнечной системы, внеатмосферной астрономии; физике космических лучей);

-

• отработку перспективных космических технологий (технические исследования и целевые работы);

-

• практические задачи и образовательные мероприятия (космическое образование, популяризация космических исследований, коммерческая деятельность на МКС).

Состав разделов ДПЦР по состоянию на ноябрь 2023 г. представлен на рис. 4.

В общем итоге, за время строительства РС МКС появилось пять версий «Долгосрочной программы…», в которых суммарно было включено более 280 новых экспериментов, а почти 250 экспериментов были исключены из-за потери актуальности, затянувшихся сроков наземной подготовки или недостаточности финансовых средств для создания научной аппаратуры. По состоянию на ноябрь 2023 г. в ходе осуществления национальной научной программы на борту РС МКС завершено выполнение 148 экспериментов, продолжается бортовая реализация 51 исследования, ещё 37 находятся на различных этапах наземной подготовки.

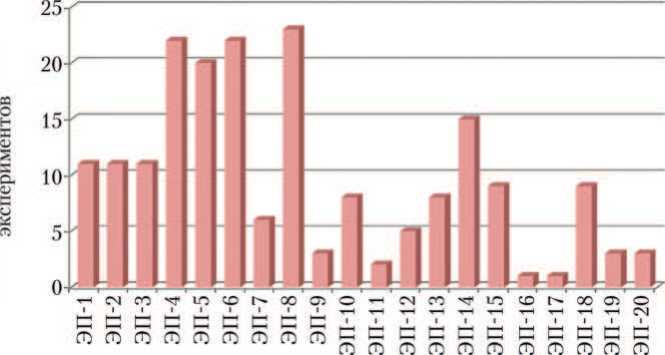

Говоря о направлениях целевого использования РС МКС, нельзя не упомянуть новое направление, родившееся именно на РС МКС при непосредственном и инициативном участии РКК «Энергия» — космический туризм. Сейчас полёты космических туристов уже стали областью стабильного бизнеса ряда частных компаний и одним из основных направлений целевого использования ПКК. РС МКС принимает космических туристов из разных стран с 2001 г. Многие из них используют время своего пребывания на борту МКС для выполнения достаточно интенсивной и разнообразной индивидуальной научной программы (рис. 5). Как правило, такие программы, равно как и исследовательские программы профессиональных астронавтов, не входящих в состав основных экспедиций, реализуются во время 8–10-дневных экспедиций посещения (ЭП). С началом практической реализации Программы использования коммерческих транспортных пилотируемых кораблей США в 2020 г. полёты космических туристов стали выполняться и на американский сегмент МКС [11].

Технологии освоения космического

Практические задачи и образовательные мероприятия

Эксперименты и исследования научно-поискового и фундаментального характера

3 ЦР - Физика космических лучей

-

1 ЦР - Внеатмосферная астрономия

-

2 ЦР - Солнечная система

-

7 ЦР - Исследование Земли из космоса

11 ЦР — Космическое материаловедение

25 ЦР - Космическая биология, физиология и медицина

Рис. 4. Состав разделов «Долгосрочной программы целевых работ, планируемых на МКС до 2024 г.» по состоянию на ноябрь 2023 г.: КЭ — космический эксперимент; ЦР — целевая работа (рисунок создан авторами)

о

-о

Л

Количество экспериментов,

МКС сегменте не являющихся туристами (рисунок выполненных на российском представителями государств,

Рис.

во время экспедиций посещения (ЭП) партнёрами Программы МКС, а создан авторами)

также космическими

Российский сегмент МКС как исследовательская лаборатория и контрольно-испытательная станция на орбите: обоснование и практическая реализация технологии сменных полезных нагрузок

Ключевой особенностью процесса строительства и целевого использования РС МКС является последовательная реализация на борту входящих в его состав модулей метода сменных полезных нагрузок, направленного на повышение эффективности использования научной аппаратуры и целевого оборудования в полёте. В основе метода лежит концепция УРМ, создаваемых как в герметичных отсеках, так и на внешней поверхности модулей сегмента. На внешней поверхности станции используются современные многоцелевые рабочие места, вспомогательные конструкции различных типов, «базовые точки» системы европейского манипулятора ERA, устройства, оснащённые магнитомеханическими замками и фиксаторами на поручнях для экипажа, применяемыми для размещения малоразмерных полезных нагрузок. Одновременно в гермообъёмах модулей РС МКС используются конструктивно простые и удобные стойки для научной аппаратуры (после их сборки на орбите), в состав которых входят выдвижные модуль-полки с рамами-арками, оснащённые полным комплектом электрических/информационных интерфейсов, наряду с многофункциональными перчаточными боксами, высоко- и низкотемпературными инкубаторами, виброизолирующими платформами. Все они прошли лётную отработку на МИМ1 и МИМ2, но широкое применение универсальных рабочих мест, стоек, специальных устройств и приспособлений обеспечивается на МЛМ «Наука», который вошёл в состав РС МКС 29 июля 2021 г.

Принципы интеграции полезных нагрузок. На борту СМ с самого начала его полёта в 2000 г. до настоящего времени реализуется интеграции чает, что бортовыми

принцип ПН. Этот каждая ПН ресурсами

распределённой принцип озна-обеспечивается напрямую, без использования специальных стоек, посредством универсальных электрических,

тепловых, вакуумных и иных интерфейсов (иначе говоря, на основе индивидуального подхода к интеграции каждой ПН, что, чаще всего, требует изготовления и доставки на МКС специальных кабелей, электрических адаптеров, механических фиксаторов и другого вспомогательного оборудования; ПН внутри гермоотсеков модуля могут быть установлены либо на поверхности панелей его интерьера, либо за ними) [5, 12, 13].

На МИМ1 и МИМ2, в сравнении с СМ, был реализован ряд более передовых принципов разработки и бортовой интеграции ПН, что обеспечило повышение эффективности целевого использования РС МКС [14, 15].

Реализованы следующие принципы:

-

• интеграция ПН на модулях РС МКС осуществляется методом сменных ПН с использованием УРМ;

-

• интеграция ПН на УРМ в составе модуля проводится в ходе полёта;

-

• УРМ оснащаются стандартными механическими, электрическими, информационными и другими интерфейсами для обеспечения функционирования ПН;

-

• замена ПН осуществляется с использованием принципа ротации в соответствии с ходом выполнения научной программы или после выхода оборудования из строя.

На МЛМ метод сменных ПН применяется в полном объёме, обеспечивая более эффективное использование установленного на модуле комплекса научной аппаратуры и целевого оборудования. Усовершенствованные УРМ на внешней поверхности модуля в сочетании с робототехническими манипуляторами, двухосными платформами наведения и автоматизированной шлюзовой камерой так же, как и выдвижные модуль-полки внутри его гермоотсека, обеспечивают интеграцию разнообразных активных и пассивных ПН.

Комплекс целевых нагрузок на МЛМ обеспечивает расширение спектра возможностей для проведения исследований на РС МКС, имея в своем составе технические средства, которые являются глубокой модернизацией целевого оборудования на МИМ1. В гермоотсеке модуля организовано 21 внутреннее УРМ. Эти рабочие места оснащены целевым оборудованием нового поколения, таким как перчаточный бокс; инкубаторы для термостатирования экспериментальных образцов при высоких и низких температурах; универсальная многозонная вакуумная печь для проведения экспериментов в области космического материаловедения, а также усовершенствованная поворотная вибро-защитная платформа для защиты ПН от бортовых вибраций. В модуле также расположены УРМ, оснащённые механическими адаптерами, обеспечивающими интеграцию ПН на усовершенствованных (по сравнению с подобными на МИМ1) выдвижных полках. На МЛМ может быть размещено до 16 наружных УРМ. Все наружные УРМ на МЛМ организованы с использованием отработанных на СМ и МИМ2 методов и технических средств. Это — УРМ-Д, магнитомеханические замки, специальные средства фиксации пассивных ПН на поручнях и другие [5, 7].

Значимые научные результаты, полученные на российском сегменте МКС

За 25 лет полёта (из которых 23 года — в непрерывном пилотируемом режиме) на борту РС МКС в ходе 69 основных экспедиций и 20 ЭП реализовано 89 программ НПИ, выполнено более 39000 сеансов по 432 космическим экспериментам (КЭ), включая 199 российских и 233 иностранных.

Круг организаций – постановщиков российских экспериментов включает в себя предприятия космической отрасли, учреждения РАН и Минобрнауки России, а также организации из профильных ведомств. По состоянию на ноябрь 2023 г. 30 организаций-постановщиков продолжают работы по подготовке и выполнению экспериментов на борту МКС: семь предприятий космической отрасли, 11 учреждений РАН, семь организаций Минобрнауки и пять организаций из профильных ведомств.

По результатам проведённых на МКС российских исследований опубликовано около 2 000 статей в научных журналах (из них около 40% — в реферируемых журналах). В организациях – постановщиках экспериментов накоплен обширный задел знаний для решения как фундаментальных, так и прикладных задач.

Среди значимых результатов научных и прикладных исследований, полученных на РС МКС, можно отметить следующие [5, 9, 10, 13, 15–17]:

-

• создание фундаментального научного задела в областях космической кардиологии, физиологии дыхания, функционирования вестибулярной, сенсорной, иммунной и пищеварительной систем для медицинского обеспечения длительных космических полётов (эксперименты «Кардио-ОДНТ», «Биокард», «Космокард», «Кардиовектор», «Дыхание», «ДАН», «УДОД», «Виртуал», «Вектор-МБИ-1», «Нейроиммунитет», «Спланх»);

-

• получение новых знаний в области радиационной безопасности и защиты экипажа от воздействия космического ионизирующего излучения; демонстрация эффективности использования для локальной радиационной защиты космонавтов водосодержащих материалов, используемых для гигиенических и медицинских процедур (влажные полотенца и салфетки), а также дополнительных средств защиты на основе полиэтилена или защитного композитного материала нового поколения, что позволило снизить дозовые нагрузки при нахождении космонавта в каюте на ~20–30% и, одновременно, отработать методы защиты для будущих пилотируемых полётов (эксперимент «Мат-рёшка-Р» — рис. 6, аппаратура «Шторка защитная»);

Рис. 6. Член экипажа экспедиции МКС-68 А.Ю. Кикина за работой с научной аппаратурой «Баббл-дозиметр» (эксперимент «Матрёшка-Р») (фотография из архива РКК «Энергия»)

Рис. 8. Оранжерея «Лада» с растениями на борту служебного модуля российского сегмента МКС (фотография из архива РКК «Энергия»)

-

• отработка новых методов профилактики нарушений в деятельности двигательной системы космонавтов (эксперименты «Мотокард» — рис. 7, «Профилактика», «Профилактика-2»);

-

• получение высококачественных кристаллов ряда белков для рентгеноструктурного анализа с целью разработки нового поколения вакцин и иммуномодуляторов (эксперименты «Интерлей-кин-К», «Вакцина-К», «Гликопротеид-К», «Миметик-К»);

Рис. 7. Члены экипажа экспедиции МКС-38 О.В. Котов (обследуемый) и С.Н. Рязанский (помогающий) проводят эксперимент «Мотокард» (фотография из архива РКК «Энергия»)

-

• получение четырёх последовательных поколений семян генетически маркированной линии гороха с доказательством того, что растения, выращенные в условиях космического полёта, не теряют своих репродуктивных функций (эксперимент «Растения» — рис. 8);

-

• получение новых знаний о том, что жизненные функции ряда микроорганизмов, семян растений и даже низших животных в покоящихся состояниях сохраняются даже при их длительном пребывании в условиях открытого космоса (эксперимент «Биориск» — рис. 9);

Рис. 9. Аппаратура «Биориск-МСН» на внешней поверхности СО1 (фотография из архива РКК «Энергия»)

-

• отработка технологии формативной трёхмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля с получением биопродуктов из тканевых сфероидов, что позволит в перспективе создавать прототипы функциональных органов человека, предназначенных для коррекции структурных и функциональных нарушений в организме, возникновение которых возможно в ходе длительных космических полётов за пределы низкой околоземной орбиты (эксперимент «Магнитный 3 D -биопринтер» — рис. 10);

-

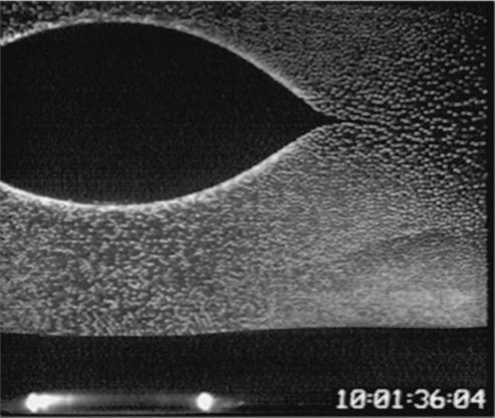

• получение новых фундаментальных знаний в области физики пылевой плазмы, в частности, знаний о физических свойствах плазменных кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации — об их структуре, волновых процессах и вихреобразо-вании в плазменно-пылевой среде, фазовых переходах, проявлении электро-реологического эффекта и других физических явлениях (эксперимент «Плазменный кристалл» — рис. 11);

Рис. 10. Член экипажа экспедиции МКС-62 А.А. Иванишин выполняет эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер» (фотография из архива РКК «Энергия»)

превращения и физико-технических характеристик образцов от условий конвективного перемешивания расплава с целью разработки магнитных сплавов нового поколения (эксперимент «Перитектика»);

-

• отработка усовершенствованных методов и средств дистанционного зондирования Земли с использованием различных видов научной и целевой аппаратуры: фото- и видеокамер, спектральных систем и устройств ориентации, системы координатной привязки фотоизображений (эксперименты «Ураган», «Сценарий», «Дубрава», «Экон-М», «Визир» — рис. 12);

а)

б)

Рис. 11. Эксперимент «Плазменный кристалл»: а — выполнение эксперимента членом экспедиции МКС-61 А.А. Скворцовым; б — пример формирования плазменнопылевой кристаллической структуры в рабочей камере (фотографии из архива РКК «Энергия»)

-

• получение новых знаний в области физики жидкости и космического материаловедения для выявления зависимости механизма фазового

Рис. 12. Член экипажа экспедиции МКС-64 С.В. Кудь-Сверчков выполняет наблюдения Земли с использованием видеоспетрометрической системы ВСС и аппаратуры точного позиционирования «СОВА» (фотография из архива РКК «Энергия»)

-

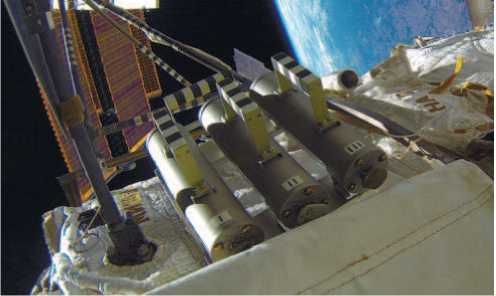

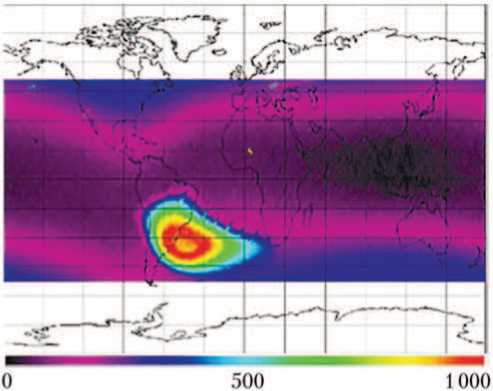

• проведение системного мониторинга нейтронной обстановки в верхних слоях атмосферы с оценкой дозовой нагрузки на человеческий организм от нейтронной компоненты радиационного фона и построением уточнённой карты распределения мощности эквивалентной дозы нейтронов вдоль орбиты МКС (эксперимент «БТН-Нейтрон» — рис. 13);

а)

б)

Рис. 13. Эксперимент «БТН-Нейтрон»: а — установка аппаратуры на внешней поверхности российского сегмента МКС членом экипажа экспедиции МКС-14 М.В. Тюриным; б — карта скорости счёта быстрых нейтронов в энергетическом диапазоне от 400 кэВ до 10 МэВ (рисунки из архива РКК «Энергия»)

-

• получение новых знаний в области исследований разреженной верхней атмосферы Земли, принципиально важных для создания адекватных моделей климатических изменений, включая построение карт свечения ночной атмосферы в ультрафиолетовом диапазоне, регистрацию волновых возмущений атмосферных параметров (температуры, плотности), мониторинг серебристых облаков (эксперименты «Релаксация», «УФ Атмосфера», «Терминатор»);

-

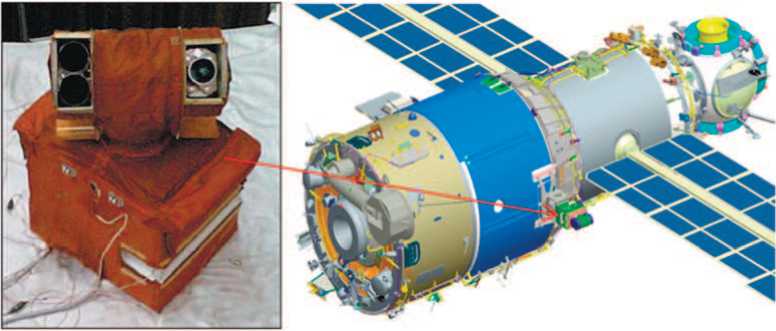

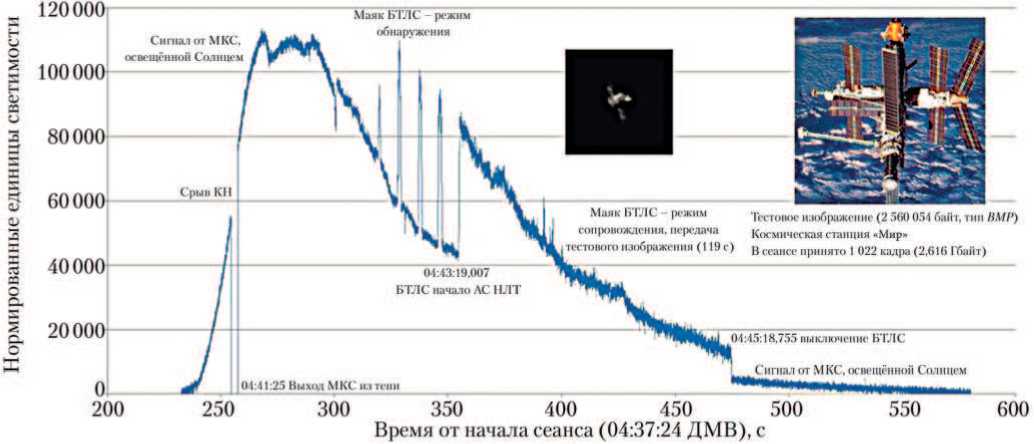

• проведение отработки в условиях космического полёта основных

технологических и конструкционных решений для создания высокопроизводительной межспутниковой лазерной системы передачи информации (эксперимент «СЛС» — рис. 14);

-

• получение в условиях космического полёта новых знаний о функциональных параметрах маломассогабаритных тепловых труб для систем охлаждения и термостабилизации приборов, аппаратуры и конструкции космических аппаратов нового поколения (эксперимент «Фазопереход»);

-

• проведение лётной отработки методов и алгоритмов для реализации процесса оптимального управления разворотами МКС с использованием реактивных двигателей РС МКС с минимальным расходом топлива и учётом ограничений по нагрузкам на конструкцию МКС; применение этих методов имеет существенное значение для эксплуатации перспективных ПКК (эксперимент «МКС-Разворот»);

-

• отработка технологии запуска малых космических аппаратов (МКА) с использованием транспортных грузовых кораблей серии «Прогресс» после выполнения ими основной целевой функции — доставки грузов на МКС, отстыковки от станции и подъёма высоты орбиты до заданного значения (500 км), требуемого для запуска МКА (эксперимент «Микроспутник»);

-

• проведение экспериментальной отработки бортового 3 D -принтера с изготовлением различных деталей из термопластичных полимерных материалов в качестве начального этапа освоения и применения аддитивных технологий в условиях космического полёта (эксперимент «3 D -печать» — рис. 15);

-

• разработка и реализация методов, средств и методик управления с орбитальной станции робототехническими объектами на поверхности Земли с использованием двухкоординатного силомоментного задающего устройства и телематических каналов связи в режиме реального времени с эффектом телеприсутствия, обеспечиваемым комбинацией тактильной и визуальной обратной связи (эксперимент «Контур-2»);

-

• применение антропоморфных робототехнических систем на этапе выведения на орбиту и в условиях орбитального полёта, а также возможность их интеграции в пилотируемые транспортные корабли; выработка рекомендаций по развитию антропоморфных робототехнических систем, предназначенных для роботизированной поддержки деятельности космонавтов в перспективной

системе средств обитания, включающей Российскую орбитальную станцию, посещаемые лунную орбитальную станцию и напланетную базу (эксперимент «Испытатель»);

-

• выполнение образовательных экспериментов с привлечением школьников, студентов, молодежи для популяризации космических исследований: при создании научной аппаратуры и МКА (эксперименты «МАТИ-75», «РадиоСкаф»), при использовании сети радиолюбительской связи с бортом РС МКС (эксперименты «Тень-Маяк», «Интер-МАИ-75»), при программировании роботов-спутников на МКС (эксперимент «Сферы»), в ходе демонстрационных экспериментов по основным общеобразовательным дисциплинам — физике, химии и биологии

(«Физика-Образование», «Химия-Образование», «Ряска»).

Следует отметить, что не менее четверти значимых результатов реализации программ НПИ на РС МКС получены при выполнении российским экипажем сеансов внекорабельной деятельности (ВКД), часто с весьма сложной и насыщенной программой. В ходе ВКД экипажем РС МКС выполнялись эксперименты «СЛС», «БТН-Нейтрон», «Биориск-МСН», многие эксперименты по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), экспонированию материалов в открытом космосе, а также связанные с запуском микро- и наноспутников в рамках образовательных программ. Проведение ВКД также было необходимо для монтажа/демонтажа аппаратуры на внешней поверхности станции.

а)

б)

в)

Рис. 14. Эксперимент «СЛС»: а — бортовой терминал лазерной связи (БТЛС) аппаратуры СЛС и его размещение на внешней поверхности служебного модуля МКС; б — приёмное устройство наземного лазерного терминала (НЛТ); в — запись данных сеанса связи БТЛС–НЛТ в безоблачную погоду с передачей тестовой информации: в ходе сеанса с борта МКС на Землю передавалось тестовое изображение ОК «Мир», всплески яркости соответствуют освещению НЛТ маяком БТЛС в процессе сканирования; КН — контакт наблюдения; АС — автосопровождение (рисунки из архива РКК «Энергия»)

Рис. 15. Член экипажа экспедиции МКС-68 С.В. Прокопьев выполняет эксперимент «3D-печать» (фото- графия из архива РКК «Энергия»)

Важнейшим фактором, определяющим значимость проведённого на борту РС МКС эксперимента, является использование полученных при его выполнении результатов.

Уникальная бортовая медицинская аппаратура, отвечающая всем требованиям эксплуатации в космосе (по критериям надёжности работы, компактности, автономности и эргономичности конструкции), с успехом используется и на Земле, способствуя внедрению технологий космической медицины в практику здравоохранения. Головной организацией по проведению медико-биологических исследований на РС МКС является ГНЦ РФ Институт медикобиологических проблем РАН.

На основе опыта обследования сердечно-сосудистой системы космонавтов разработаны аппаратурно-программные комплексы «Пульс», «Варикард», «Экосон», многофункциональный диагностический комплекс «Резерв». Разработанные методы и оборудование для контроля и оказания медицинской помощи (такие как медицинский комплекс «Гамма-1М», анализатор «Рефлотрон-4», аппаратура «Эхограф»; телемедицинское оборудование ТБК-1 и другие приборы) широко используются в клинической практике [5, 9, 10, 18].

Методы восстановительной терапии для больных, страдающих пороками двигательной системы, также нашли широкое применение в медицинских учреждениях (компенсатор опорной нагрузки КОР, миостимулятор «Стимул-01 НЧ», костюм аксиального нагружения «Регент», подошвенный имитатор опорных нагрузок «Пион» и другое оборудование) [5, 9, 10, 18].

Аэромобильные госпитали Министерства чрезвычайных ситуаций для оказания экстренной помощи были разработаны на основе передвижного комплекса средств спасения и эвакуации экипажей космических кораблей на месте посадки [5].

Применение методологических и технических разработок космической медицины открывает перед практическим здравоохранением уникальные возможности, меняющие сами подходы к структуре системы организации медицинской помощи. В частности, это телемедицина, которая является методологией и технологией, предоставляющей возможности для диагностики и лечения пациентов на расстоянии [5, 18].

По состоянию на 2023 г. только учёными и специалистами ГНЦ РФ – ИМБП РАН уже получено более 125 патентов РФ, из них на изобретения — 82; полезные модели — 30; программы для ЭВМ — 7; товарные знаки — 5 и базы данных — 2 [18].

С использованием результатов будущих медико-биологических исследований, планируемых в модельных экспериментах на Земле в период подготовки к проведению межпланетных полётов, разрабатываются космические медицинские технологии, методики и аппаратура, которые также найдут своё применение и на Земле в различных сферах деятельности человека [5].

Другим важным направлением космических исследований, имеющих реальный потенциал для внедрения их результатов на Земле, являются эксперименты в области космической биотехнологии. Головной организацией по выполнению этих исследований на РС МКС является ОАО «Био-химмаш».

Во многих биотехнологических экспериментах, проведённых на РС МКС, получены практически значимые результаты, которые могут быть использованы как в космосе, так и на Земле [5, 9, 10, 19]:

-

• разработана эффективная технология производства вакцины против гепатита В на основе продуцента, свойства которого были улучшены по результатам проведения эксперимента на РС МКС (эксперимент «Антиген»);

-

• селекционированы новые высоко-

- продуктивные штаммы – продуценты ин-терферона-α2 и антагониста интерлей-кина-1β, дающие иммуностимулирующий и противоопухолевый эффекты соответственно (эксперимент «Арил»);

-

• получены кристаллы пептида «Миметик», используемого в качестве компонента вакцин-иммуномодуляторов без побочных эффектов (эксперимент «Миметик-К»);

-

• разработан, создан и отработан в условиях космического полёта высокопроизводительный биореактор для получения в условиях микрогравитации биомассы микроорганизмов и биологически активных веществ, имеющий потенциал для производства товарных партий такого рода продукции (эксперимент «Биоэмульсия»);

-

• разработана и отработана в условиях космического полёта технология получения жидких культур пробиотических лактобацилл, на основе которой в перспективе возможна организация

производства кисломолочного продукта с иммуномодулирующими свойствами и положительным эффектом на метаболизм кальция в организме человека (эксперимент «Лактолен»);

-

• получены продуценты: препарата биостимулятора роста растений, на основе которого разработан сертифицированный препарат «Мицефит»; препарата биодеграданта нефти и ряда

отравляющих веществ, диоксинов, на основе которого разработан сертифицированный препарат «Родарт»; препарата биодеграданта ксенобиотиков «Дикроил»; получены фундаментальные данные по изменчивости микроорганизмов при продолжительности экспонирования от 60 до 2 000 сут, в частности, показано, что изменения в микроорганизмах происходят как на уровне фенотипа, так и на уровне генотипа (эксперименты «Биоэкология», «Биотрек»).

Оборудование для проведения исследований в ходе космического полёта и отработки новых технологий в области микробиологического синтеза при соблюдении требований биобезопасности также может быть использовано на Земле. Разработанные биостимулятор роста растений «Мицефит»; биодеграданты нефти и нефтепродуктов, диоксинов и других ксенобиотиков «Родарт», «Дикроил», могут быть использованы в практической деятельности организаций Минсельхоза и МЧС России. Потребителями кисломолочного продукта «Пробиовит» может быть контингент людей, длительное время находящихся в ограниченном пространстве, например члены экипажей надводных кораблей и подводных лодок Минобороны России в длительных походах, участники длительных экспедиций в Арктике и Антарктике.

Результаты прикладных исследований и технических экспериментов на РС МКС, а также уникальные технологии, созданные в процессе разработки и эксплуатации систем жизнеобеспечения космических кораблей и модулей РС, могут также использоваться на Земле для получения, например, воды из жидких отходов в замкнутых системах жизнеобеспечения небольших групп людей в экстремальных условиях работы, связанной с дефицитом воды. К таким системам относятся:

-

• устройства очистки воды от полного спектра органических и неорганических примесей сорбционно-каталитическим методом в системах регенерации жидких отходов жизнедеятельности;

-

• устройства для получения воды из урины методом вакуумной дистилляции в многоступенчатом центробежном тонкоплёночном аппарате с рекуперацией теплоты;

-

• системы очистки конденсата атмосферной влаги от летучих растворимых в воде органических соединений методом каталитического окисления органических примесей в конденсате из кондиционера при комнатной температуре с использованием кислорода транспортного воздуха;

-

• средства регенерации санитарногигиенической воды методом обратного осмоса в оригинальной циркуляционной схеме с ёмкостью постоянного объёма, дополнительной доочисткой и обеззараживанием очищенной воды.

Результаты экспериментальной отработки в условиях космического полёта новых технических решений в части совершенствования бортовых систем, агрегатов, элементов конструкции и конструкционных материалов, используемых в космической технике, методов, алгоритмов и операций, связанных с её управлением и обслуживанием, находят непосредственное практическое применение в новых разработках РКК «Энергия», являющейся головной организацией по данному направлению исследований на РС МКС [9, 10].

Необходимо подчеркнуть, что всё же основным целевым назначением РС МКС, как и любого пилотируемого космического комплекса, является использование его в качестве платформы для отработки новых технологий и технических решений при создании комплексов целевых нагрузок и их элементов по всем входящим в ДПЦР направлениям исследований (см. рис. 3). Помимо перечисленных выше направлений, в рамках которых обеспечивается вполне осязаемое внедрение результатов проводимых на РС МКС исследований, существуют также направления, «внедренческий потенциал» которых ограничен или в настоящее время не очевиден. Прежде всего, к ним относится ряд дисциплин из раздела «Эксперименты и исследования научно-поискового и фундаментального характера» ДЦПР, в рамках которых обеспечивается получение данных в области фундаментальных наук. В частности, в исследованиях по направлениям «Физика космических лучей», «Внеатмосферная астрономия», «Солнечная система», «Исследования Земли из космоса» трудно ожидать немедленных практических результатов от использования полученных при их выполнении научных данных. Исключение, пожалуй, составляют только наблюдения Земли из космоса, хотя их результаты (полученные на РС МКС) трудно непосредственно связать с термином «внедрение», поскольку эту функцию с большей степенью эффективности выполняют спутниковые системы ДЗЗ. Речь в этом случае в гораздо большей степени идёт об отработке новых методов и аппаратурных средств ДЗЗ на ПКК с последующим внедрением на специализированных автоматических косми- ческих аппаратах, чем о решении мониторинговых задач ДЗЗ, хотя и по- следнее также имеет место, и в ряде случаев даёт практический результат [20, 21].

Следует отметить, что в течение всего полёта МКС проблема недостаточной эффективности использования полученных результатов на регулярной основе рассматривалась на заседаниях КНТС и секциях научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос», АО «ЦНИИмаш», РКК «Энергия», ИКИ РАН, ГНЦ РФ – ИМБП РАН и других организаций – постановщиков экспериментов.

Принципиальным решением в этом плане стало принятие «Основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития её регионов на период до 2030 г.» (документ утверждён Указом Президента Российской Федерации № ПР-51 от 14.01.2015), в которых были поставлены конкретные задачи: в период до 2025 г. завершить формирование инфраструктуры использования результатов космической деятельности (РКД) и обеспечить использование РКД на всех уровнях государственного и муниципального управления и во всех секторах экономики. Для решения этих задач при Госкорпорации «Роскосмос», в соответствии с решением заседания Совета Безопасности Российской Федерации, проведённого 16 апреля 2019 г., была создана постоянно действующая Межведомственная комиссия по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и её регионов (МВК РКД) [22].

Результаты работы МВК РКД свидетельствуют о необходимости создания целостной системы нормативно-правового регулирования процессов в области использования РКД; отработки механизмов государственно-частного партнёрства, в т. ч. с привлечением предприятий малого и среднего бизнеса; реализации пилотных проектов, в рамках которых будут обеспечены создание и отработка типовых космических продуктов и услуг для государственных нужд, их готовность к масштабному тиражированию; принятия и реализации во всех субъектах Российской Федерации региональных целевых программ, обеспечивающих использование РКД.

В конечном счёте, реализация этих мероприятий должна обеспечить создание научно-технологической основы для дальнейшего развития инфраструктуры использования РКД в соответствии с потребностями пользователей и повысить эффективность этого процесса в интересах различных отраслей экономики и социальной сферы.

Основные выявленные проблемные вопросы целевого использования РС МКС

Практикой отечественной космонавтики доказано [1, 2, 5], что концепция модульного построения ПКК позволяет обеспечить их поэтапное и гибкое развитие, исходя из выделенного для проведения работы финансирования и технической готовности материальной части. Но, с другой стороны, допускает возможность отклонений от первоначального проекта. Известно, что формирование окончательной конфигурации первого многомодульного комплекса «Мир» растянулось на десять лет вместо трёх по проекту. А строительство РС МКС до его редуцированной конфигурации продолжалось 21 год, и вместо девяти модулей в его составе осталось шесть, из которых три — небольших: МИМ-1, МИМ-2 и УМ. При этом ФГБ, включённый в состав РС МКС, является собственностью американской стороны.

Кроме уменьшения количества модулей в составе РС МКС в ходе его строительства, другой серьёзной проблемой, видимо, характерной для всех ПКК, является недостаток рабочего времени экипажа на проведение научных экспериментов и исследований. МКС в этом отношении ничем не отличается от своих предшественниц. Только во время ЭП, когда объединённый экипаж станции увеличивается примерно вдвое, ситуация существенно меняется к лучшему. Космонавты-исследователи (участники полёта) ЭП по количеству проведённых экспериментов за неделю могут выполнить полугодовую «норму» членов основного экипажа, главная задача которого — поддержание номинального функционирования служебных систем станции. Так, например, результаты обработки отчётов по выполнению экипажем работ в интересах целевого использования МКС в ходе 11 основных экспедиций (с МКС-58 по МКС-68) показывают, что занятость экипажа РС МКС в реализации научной программы составила 24,6 ч в неделю (при средней вовлечённости в этот процесс 2,2 члена экипажа), в то время как занятость экипажа АС МКС достигла 57,3 ч в неделю (при вовлечённости в среднем 4,1 члена экипажа), что, в известной мере, иллюстрирует интенсивность и эффективность процесса целевого использования сегментов.

Из других ограничений, серьёзно препятствующих более интенсивному целевому использованию МКС и, как показывает практика, ПКК вообще, нельзя не упомянуть ограничения по энергопотреблению оборудования, пропускной способности каналов передачи информации, массе и объёмам возвращаемых с орбиты грузов (результатов экспериментов).

Одной из главных проблем при эксплуатации ОК «Мир» был хронический дефицит электроэнергии. Несмотря на то, что установленная мощность солнечных батарей (СБ) станции была достаточно велика (более 30 кВт), их взаимное затенение не позволяло обеспечить требуемый приход электроэнергии. На МКС эта проблема была решена лишь после развёртывания всех четырёх пар СБ на американском сегменте, а на РС МКС так и не удалось развернуть НЭМ с собственными СБ. В связи с этим в настоящее время на РС МКС не может использоваться научная аппаратура, требующая для своего функционирования более 1,5 кВт электроэнергии. Эта задача может считаться решённой, если на борту ПКК в обеспечение работы научной и целевой аппаратуры будет выделяться не менее 5–10 кВт на постоянной основе.

В течение полутора десятилетий серьёзной проблемой на РС МКС было отсутствие высокопроизводительных каналов связи как для передачи данных по каналам «борт–Земля», так и спутниковых, что ощутимо усложняло целевое использование РС МКС. Несмотря на то, что в настоящее время эта проблема принципиально решена (на сегменте функционирует высокоскоростная радиолиния, работает контур передачи данных через отечественные спутники-ретрансляторы), расширение функциональных возможностей сегмента в этом направлении по-прежнему является актуальной задачей, решение которой необходимо при совершенствовании состава комплекса целевых нагрузок, повышении объёма передаваемой на Землю целевой информации.

Список литературы Двадцать пять лет полёта Российского сегмента Международной космической станции: накопленный опыт, результаты исследований, уроки, выводы

- Мировая пилотируемая космонавтика: История. Техника. Люди /Под ред. Ю.М. Батурина. М.: Изд-во "РТСофт", 2005. 752 с.

- Sorokin I.V., Markov A.V. Utilization of Space Stations: 1971-2006 // AIAA Journal of Spacecraft and Rockets. 2008. Vol. 45. № 3. P. 600-607. EDN: LLJSPZ

- Деречин А.Г., Жарова Л.Н., Синявский В.В., Солнцев В.Л., Сорокин И.В. Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полётов. Часть 1. Исторический обзор // Космическая техника и технологии. 2017. № 1(16). С. 12-31. EDN: YTWBBR

- Деречин А.Г., Жарова Л.Н., Синявский В.В., Солнцев В.Л., Сорокин И.В. Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полётов. Часть 2. Создание и эксплуатация Международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2017. № 2(17). С. 5-28. EDN: YTWBFD

- Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование российского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы // Космическая техника и технологии. 2013. № 2. С. 3-18. EDN: SPDZZD