Движение частоты основного тона в двух- и трёхсложных словах азербайджанского языка

Автор: Гавриленко Анна Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 1 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

Автор статьи, исследуя в ходе лингвистического анализа статистические данные по частоте основного тона слова-фразы азербайджанцев - носителей языка, приходит к выводу об относительно нисходящем движении тона в назывных предложениях и об относительно восходящем - в вопросительных.

Азербайджанский язык, просодия, частота основного тона, инструментальный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/144153394

IDR: 144153394

Текст научной статьи Движение частоты основного тона в двух- и трёхсложных словах азербайджанского языка

Современные лингвистические труды по просодии слова-фразы не могут быть широко представлены без обращения к постулатам теории просодемного пространства Н.А. Коваленко [Коваленко, 2002]. Более того, проведение языкового исследования азербайджанского языка как представителя огузской подгруппы юго-западной ветви тюркских языков с точки зрения функционирования просодемного пространства является наиболее актуальным.

Согласно вышесказанному, автор определяет цель статьи в выявлении особенностей движения частоты основного тона (ЧОТ) в словах азербайджанского языка. Исходя из цели, был проведён фонетический эксперимент, для которого подобраны 100 азербайджанских слов следующих структур и коммуникативных типов предложений: ['– –.], [– '–.], ['– –?], [– '–?], ['– – –.], [– '– –.], [– –‘ –.], ['– – –?], [– '– –?], [– –' –?]. Слова были записаны на цифровой диктофон в произнесении 4 носителей языка. В качестве дикторов привлекались носители азербайджанского языка, проживающие в Баку, в возрасте от 25 до 40 лет: 2 мужчин и 2 женщины. Записи проверялись инструментально с помощью осциллограмм и интонограмм, полученных с использованием компьютерных программ Speech Analyzer 3.0.1. и Adobe Audition 1.5. Полученные данные позволили определить характер движения частоты основного тона.

Наиболее низкая частота – это частота основного тона, которая, изменяясь во времени (тональная характеристика сигнала), образует интонацию фразы. Но не стоит смешивать понятия «частота основного тона» и «высота тона», так как, согласно исследованию Т.П. Стуловой, «высота тона» – это ощущение, связанное с воздействием того или иного тона, а «частота основного тона» – физическое свойство звукового сигнала [Стулова, 1992, c. 46].

Частота основного тона не несет речевой информации, носителем которой является слово, однако ее лингвистическое значение тем не менее велико, так как изменение ЧОТ определяется особенностью лингвистических интонаций голоса: ударение, вопрос, восклицание, повествование, завершенность, незавершенность высказывания [Морозов, 1988, c. 582].

В проведённом эксперименте было отслежено движение частоты основного тона в речи каждого из анализируемых дикторов. В целом в движении ЧОТ обнаруживаются достаточно высокая степень сходства у разных дикторов, отчётливое различие между типами предложений и меньшие различия между акцентными структурами коммуникативного типа. По усреднённым данным, для каждого диктора были построены модели речи, учитывающие мелодический рисунок.

В речи дикторов назывное предложение двух- и трёхсложной структуры начинается значительно выше, чем окончание предложения. Максимум частоты основного тона имеет тенденцию к незначительно большему увеличению в двухслож- ных назывных предложениях. Характеристика движения мелодии восходяще-нисходящая (рис. 1).

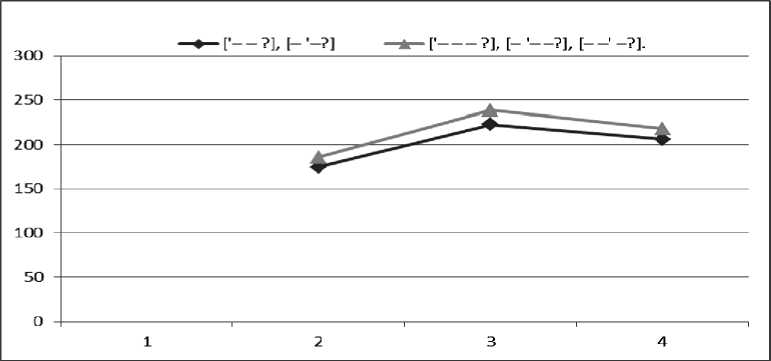

Вопросительное предложение двух- и трёхсложных структур начинается незначительно низким тоном по сравнению со структурами назывных предложений. В данном случае наблюдается относительное понижение движения тона, когда конец предложения незначительно выше начала. Более того, усреднённые данные свидетельствуют также о восходяще-нисходящем движении частоты основного тона (рис. 2).

Рис. 1:

по оси абсцисс – варианты просодем разной акцентной структуры; по оси ординат – величина частоты основного тона, Гц

Рис. 2:

по оси абсцисс – варианты просодем разной акцентной структуры;

по оси ординат – величина частоты основного тона, Гц

Согласно полученным данным, графики не показывают абсолютного восходящего движения тона в вопросительных структурах и абсолютного нисходящего в назывных структурах. Более того, при подсчёте средних показателей видно, что в словах, произнесённых как с повествовательной, так и с вопросительной мелодией, в конце назывного и вопросительного предложения наблюдается понижение движения тона вне зависимости от структуры анализируемого слова.

Общей закономерностью, выявленной в ходе лингвистического анализа для двух- и трёхсложных акцентных структур вопросительных предложений, стало от- носительное движение ЧОТ к концу предложения, то есть после мелодического перелома конец предложения находится на том же уровне или выше его начала [Бондарко, 2004, c. 79].

Наблюдение за движением частоты основного тона в речи азербайджанских дикторов показало, что движение ЧОТ не зависит от акцентной структуры слова. Однако анализ полученных данных по частоте основного тона в ходе лингвистического эксперимента не позволяет выявить качественную определённость просодической детерминанты в связи с тем, что нужно провести анализ полученного материала, прежде всего по диапазону ЧОТ, затем по длительности и интенсивности. Следовательно, вопрос о просодической детерминанте восходящей или нисходящей звучности в азербайджанском языке остаётся открытым для последующих исследований в данной области.

Проведённое исследование двух- и трёхсложных слов разных акцентных структур и типов коммуникативных предложений позволяет сделать вывод о том, что в азербайджанском языке назывные предложения обладают относительно нисходящим характером движения частоты основного тона вне зависимости от акцентной структуры и типа высказывания, а вопросительные предложения – относительно восходящим движением тона, особенности движения которого также не зависят от типа акцентной структуры и характера высказывания. Более того, нехватка технических средств и ограниченное время позволили провести опрос только 4 информантов, проанализировав лишь 200 слов. Безусловно, для более глубокого исследования требуются большее количество информантов-носителей языка и больший массив слов, что указывает на необходимость дальнейшей работы в данной области.