Двухпараметрический метод эквивалентных масс

Автор: Кувшинов Н.Е.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 10 (14), 2017 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается двухпараметрический метод эквивалентных масс

Численное интегрирование, функция бесселя, квазистатистическая модель, полоса поглощения

Короткий адрес: https://sciup.org/140277067

IDR: 140277067

Текст научной статьи Двухпараметрический метод эквивалентных масс

В общем случае при вычислении ФСП ^Др необходимо выделять вклады в поглощение, обусловленные крыльями отдаленных СЛП атмосферных газов тДу, ИДП тДу, селективным поглощением т Д у СЛП, входящих в выбранный спектральный интервал ( вследствие различий в этих случаях зависимости пропускания τ от содержания поглощающего газа w, давления Р и температуры Т). Подобное разделение позволяет существенно улучшить точность вычисления Т д у и расширить область достоверности функции тДу(ш, Р) по содержанию поглощающего газа и давлению.

Тогда для заданного компонента:

kис τ = τ ⋅ τ ⋅ τ , Δ ν Δ ν Δ ν Δ ν

функция т A v • тA v = exp[-(вуk (T) + Pv„ (T))»P] . (16) где eVk(^) и вук(^) — коэффициенты континуального и индуцированного давлением поглощения, зависящие только от температуры.

Для получения ФСП T ^ vв атмосферах планет и высокотемпературных средах, давление в которых изменяется в широких пределах, в предложен двухпараметрический метод эквивалентной массы.

При вычислении т^в общем случае справедливо уравнение:

I ln т A v J

I ln ^ v J

+

1пт a c

V 111 LA v J

M

( ln т А v Iln T l v ) ’

где т Acv = exp[— kv T )®], (18)

определяет ФСП при повышенных давлениях (Р > 10атм) в условиях «вращательной» структуры СП:

тAv = exp [ - P v ( T ) » m v Р Эv ] , (19)

ФСП при малых давлениях Р < 1 атм. Параметр М характеризует изменение скорости роста ФСП при переходе от области слабого поглощения в область сильного поглощения. Параметры Kv, mv, nv, PVc, M определяются из экспериментальных данных. В соответствии с теорией модельного представления спектров поглощенияуравненияК = S/d определяет отношение средней интенсивности к расстоянию между линиями, а величина /^Дт характеризует интенсивность группы СЛП, расположенных в выбранном интервале Дтл Для расчета Тду в условиях неоднородной по температуре и давлению атмосферы удобно ввести температурные функции:

-

F1" (t )=K""^ ’ F2" (t)=Hrl ■

K v ( T O ) ev c ( T O )

Тогда

-

- In T1Cv = Kvc (To )W; - In Tc = pvc (To W2,(21)

где

W1 = ( p(lF1 c [l (T )¥l,(22)

l

W2 = fp(lXP(l)/Po)nv/mvF^cmv [l(T)]dl ,(23)

l

Аналогично, для индуцированного и континуального поглощения

Pvи = Pvи (To )Fu (T),Pvk = Pvk (To)Fk (T).(24)

Используемые для расчетов температурные функции Fu(l"), Fk(T), F ic (T'), F2c(T) могут быть представлены в табличной форме или в виде простых аналитических аппроксимаций, например, в экспоненциальной или степенной форме.

Соотношение (19) является наиболее простой аппроксимацией для ФСП в области работы «сильного поглощения». В общем случае зависимость от W ФСП в области сильного поглощения зависит от структуры спектра и аналитическая зависимость т дС может быть выбрана и в другой форме. В работе [24] предложено аппроксимировать т'v в виде произведения двух функций, зависящих от одной эквивалентной массы т'С = exp [-ev(T)»mvРэv J.[1 -Ф^cгоmvРэ"v )] , (25)

где O (3 v го mv Р э nv ) - интеграл вероятности ошибок.

В аппроксимации (25) сильного поглощения скорость роста ФСП для заданной величины (Рлс + Рл c) зависит от соотношения параметров вЛс и Рлс • Входящие в расчетные формулы (4.23–4.34) параметры были определены для различных температур Т в полосах паров H2O, CO2, N2O, CO, NO, O3,

HCl, HNO 3 , NH 3 , CH 4 , NO 2 , C 2 H 2 , C 2 H 4 .

Для простых молекул CO, NO, HCl, HF при Т< 900 К сильная аппроксимация описывается интегралом вероятности ошибок. Для молекул CO 2 , NO 2 вклады, обусловленные экспоненциальной формулой и интегралом вероятности ошибок, зависят как от типа полосы, так и от выбранного участка спектра.

Наилучшая подгонка параметров, входящих в расчетные формулы при их нормировке на экспериментальные данные, обсужденные в [8]–[12], [23], [24], [80], приводит к ошибкам в расчетных значениях АтДр< 3 ^ 4% ,что не превосходит ошибок измерений ФСП. При использовании точных данных по ФСП, полученных МЧИ тонкой структуры СП, подгонка под аппроксимации показала, что ошибки вычислений AtAv <2^3%.

Последнее свидетельствует, что двухпараметрический метод эквивалентной массы позволяет выполнить корректные расчеты ФСП и улучшить точность вычислений ФСП по сравнению с однопараметрическим методом эквивалентной массы

в 2–3 раза.

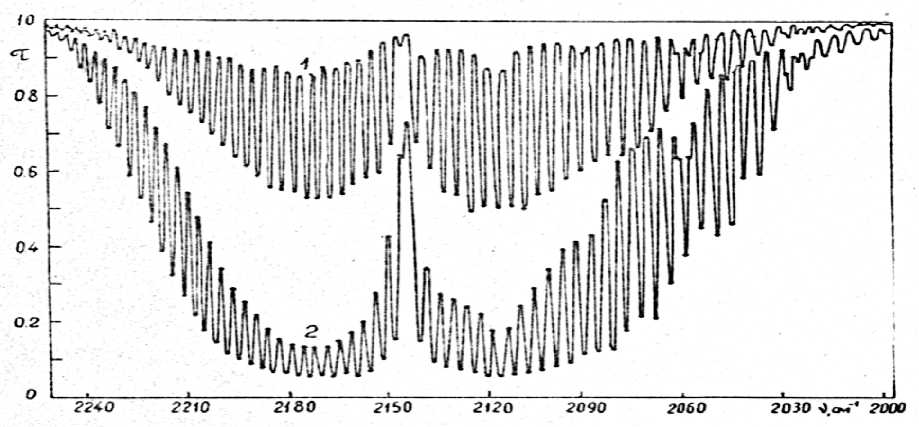

Двухпараметрический метод эквивалентной массы приемлем при решении задач переноса излучения в атмосферах планет и при решении задач радиационного теплообмена в энергетических установках, если темпера-турный профиль в среде не претерпевает резких инверсий и градиентов. На рис. 4.1–4.5 приведены сопоставления вычисленных и измеренных спектров поглощения, подтверждающие хорошую точность расчета ФСП по эмпирическим методикам, развитым авторами и МЧИ.

Наиболее простой формой учета влияния температуры на функцию т^(П является определение аппроксимаций температурных функций Г^с и Г2с в формулах. При этом необходимо принимать во внимание и то обстоятельство, что с изменением условий в атмосферах могут перераспределяться степени влияния различных факторов на ФСП. Поэтому эмпирические температурные функции всегда имеют ограниченную область применения. Наиболее простым и гибким являются экспоненциальностепенные зависимости температурных функций

( т K o

Fc ( T ) = Y

V To J

exp K 1 ( T - T 0 ) K 2

K 3

V ToJ

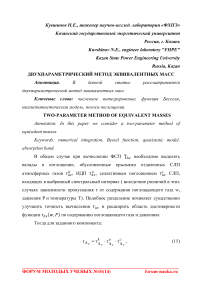

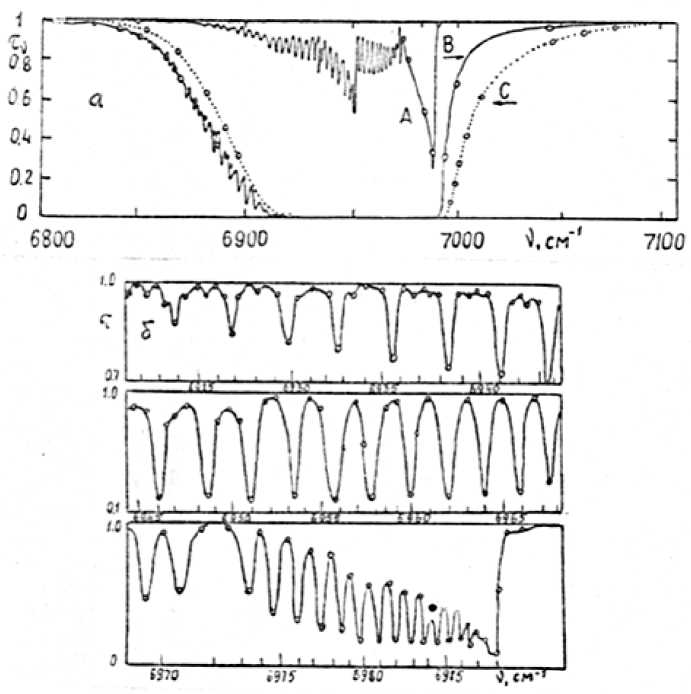

Рис. 1. Сравнение измеренных (–) и вычисленных МЧИ (- - -) спектров поглощения

в полосе 6,3 мкм паров Н 2 О. гоН2О,г.см 2:1 — 0,002; 2-0,1; Р Э = 1 атм.

Параметры Ko(y) , K-(y) ,K2(y) , K3(y) являются параметрами подгонки под экспериментальные данные.

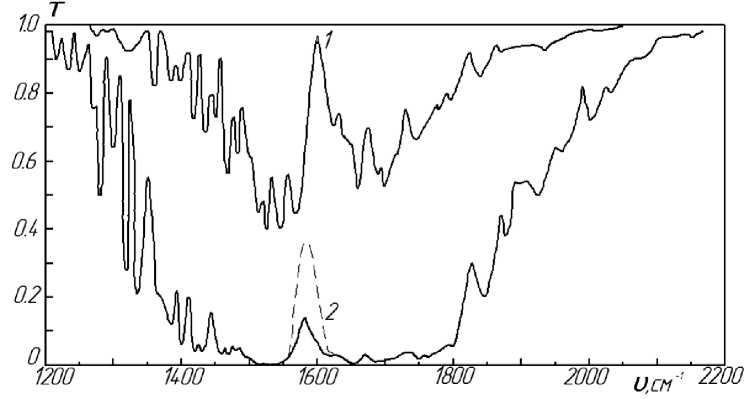

Рис. 2. Сравнение измеренного с высоким разрешением (—) и (. . .) МЧИ спектров поглощения в окрестности полосы 4,8 мкм СО2 при температуре Т = 300 К

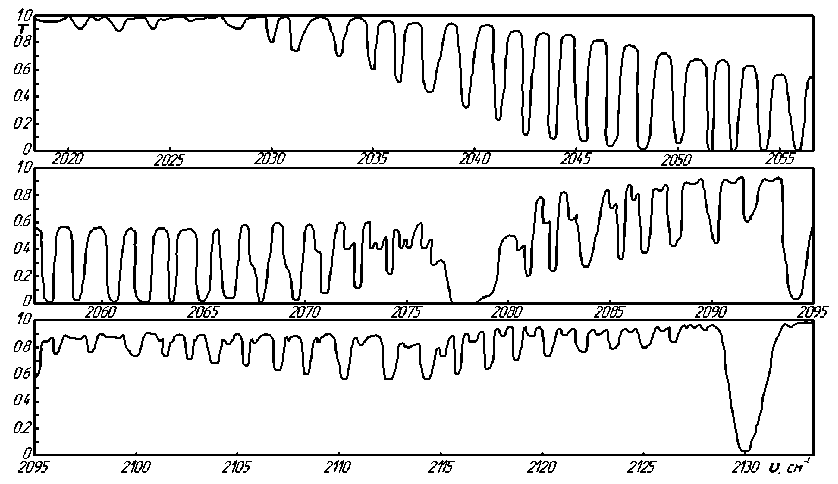

Рис. 3. Сравнение измеренного (—) с разрешением Д=1 см 1 и вычисленного МЧИ (. . .)

спектров поглощения в основной полосе СО для содержаний ω = 0,63 и 10 см атм при Т = 300 К.

Рис. 4. Сравнение измеренных (—) и вычисленных МЧИ (о о о) спектров поглощения в полосе 1,4 мкм СО2. а ) эксперимент [151], б ) эксперимент авторов

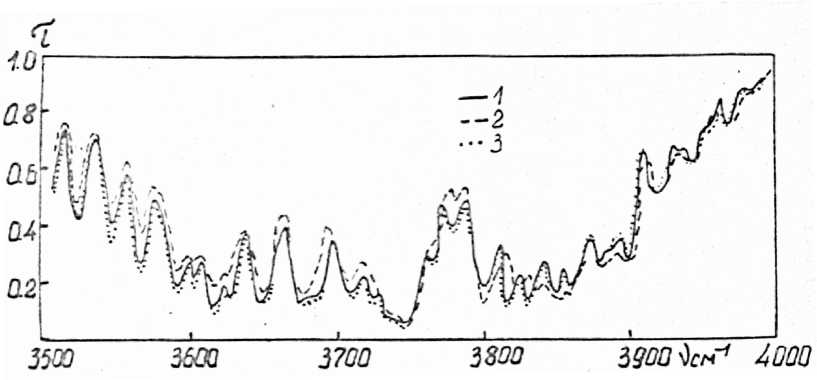

Рис. 5. Сравнение измеренного (1) и вычисленных спектров поглощения МЧИ (2)

и по эмпирической методике (3) [147]. ωН2 О = 0,01 г.см , РN2 = 1 атм

Список литературы Двухпараметрический метод эквивалентных масс

- Сафин А.Р., Мисбахов Р.Ш., Гуреев В.М. Обоснование рационального размещения трансформаторных подстанций в системе электроснабжения.// Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2014. № 7. С. 6168.

- Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш., Гумеров И.Ф. Улучшение экологических и экономических характеристик газопоршневого двигателя камаз 820.20.200 в составе электросиловой установки АП100С-Т400-1Р. // Энергетика Татарстана. 2009. № 2. С. 26-30.

- Мисбахов Р.Ш., Мизонов В.Е. Моделирование теплопроводности в составной области с фазовыми переходами. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2015. № 4. С. 39-43.

- Шуина Е.А., Мизонов В.Е., Мисбахов Р.Ш. Влияние поперечной неоднородности потока газа на кривую разделения гравитационного классификатора. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2015. № 5. С. 60-63.

- Safin A.R., Ivshin I.V., Kopylov A.M., Misbakhov R.S., Tsvetkov A.N. Selection and justification of design parameters for reversible reciprocating electric machine. // International Journal of Applied Engineering Research. 2015. Т. 10. № 12. С. 31427-31440.

- Kopylov A.M., Ivshin I.V., Safin A.R., Misbakhov R.S., Gibadullin R.R. Assessment, calculation and choice of design data for reversible reciprocating electric machine. // International Journal of Applied Engineering Research. 2015. Т. 10. № 12. С. 31449-31462.

- Москаленко Н.И., Мисбахов Р.Ш., Ермаков А.М., Гуреев В.М. Моделирование процессов теплообмена и гидродинамики в кожухотрубном теплообменном аппарате. // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2014. № 11-12. С. 75-80.

- Мисбахов Р.Ш., Москаленко Н.И., Ермаков А.М., Гуреев В.М. Интенсификация теплообмена в теплообменном аппарате с помощью луночных интенсификаторов. // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2014. № 9-10. С. 31-37.

- Гуреев В.М., Ермаков А.М., Мисбахов Р.Ш., Москаленко Н.И. Численное моделирование кожухотрубного теплообменного аппарата с кольцевыми и полукольцевыми выемками. // Промышленная энергетика. 2014. № 11. С. 13-16.

- Логачёва А.Г., Вафин Ш.И., Мисбахов Р.Ш., Гуреев В.М. Влияние количества фаз статора на нагрев электродвигателя. // Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. 2014. № 3. С. 28-32.