Дыхательная активность и термическая стабильность органического вещества серых почв в процессе постагрогенного развития

Автор: Филимоненко Е.А., Курганова И.Н., Димитрюк Е.А., Лопес де Гереню В.О., Упорова М.А., Зорина С.Ю., Соколова Л.Г., Дорофеев Н.В., Самохина Н.П., Личко В.И., Ходжаева А.К., Кузяков Я.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 124, 2025 года.

Бесплатный доступ

Для оценки изменений дыхательной активности и термической стабильности почвенного органического вещества в процессе ее постагрогенного развития исследовали хроноряд серых почв (Haplic Luvisol), включающий пашню, залежи 7-летнего и 25-летнего возраста и суходольный луг. Образцы почв (0–30 см) на каждом из участков исследования отбирали в трех пространственно удаленных точках. В почвах методом элементного анализа (сухое окисление) определяли содержание органического углерода и общего азота. Используя метод термогравиметрического анализа, количественно оценивали пулы термически лабильного, стабильного и устойчивого почвенного органического вещества. В водных вытяжках определяли содержание растворенных форм углерода и азота. Скорость базального дыхания измеряли по интенсивности выделения СО2 при инкубировании почв. Содержание углерода микробной биомассы определяли методом субстрат-индуцированного дыхания. В ходе постагрогенного развития бывших пахотных почв в них увеличивается содержание органического, растворенного и микробного углерода, общего и растворенного азота, и возрастает скорость базального дыхания. В почвах залежей, по сравнению с пахотной почвой, увеличивается доступность почвенного углерода к микробному разложению. В составе почвенного органического вещества преобладает термически лабильный пул (54– 68%). Термически стабильный пул органического вещества почв составляет 19–25%, устойчивый – 13–21% от общего органического вещества. Скорость накопления термически лабильного пула, рассчитанная для 25-летнего периода залежного режима, равна 3.9 мглаб-ПОВ/г, стабильного – 0.97 мгстаб-ПОВ/г и устойчивого – 0.52 мгуст-ПОВ/г в год в верхних 30 см почвы. При переходе пахотных почв в залежные в составе почвенного органического вещества увеличивается доля термически лабильного пула, приводя к снижению интегральной термической стабильности почвенного органического вещества. Полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи между доступностью органического вещества к микробной минерализации и его термической стабильностью.

Термогравиметрический анализ, термическая стабильность, микробная активность, хроноряд залежных почв, Haplic Luvisol

Короткий адрес: https://sciup.org/143184847

IDR: 143184847 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-124-91-115

Текст научной статьи Дыхательная активность и термическая стабильность органического вещества серых почв в процессе постагрогенного развития

Авторы признательны Клюке Г.Г. и Волженину И.Е. (ТюмГУ) за помощь в отборе проб почв, а также Мякшиной Т.Н. (ИФХиБПП РАН) за определение содержания органического углрода и общего азота в водных вытяжках из почв. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-24-00370 “Термические свойства почв как индикатор стабильности почвенного органического вещества”, .

Авторы признательны Клюке Г.Г. и Волженину И.Е. (ТюмГУ) за помощь в отборе проб почв, а также Мякшиной Т.Н. (ИФХиБПП РАН) за определение содержания органического углрода и общего азота в водных вытяжках из почв. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-24-00370 “Термические свойства почв как индикатор стабильности почвенного органического вещества”, .

6 Volodarskogo Str., Tyumen 625003, Russian Federation, *, e-mail:

Почвы являются ключевым биосферным резервуаром органического углерода (С) и важнейшим элементом глобального углеродного цикла (IPCC, 2023). Существенным фактором, влияющим на глобальный цикл С, является изменение типа землепользования, и в частности переход пахотных почв в залежи, сопро- вождающийся восстановлением естественной растительности, почв и накоплением в них органического С (Kurganova et al., 2012; Ren et al., 2020; Bell et al., 2023). Интенсивность и скорость накопления С в залежных почвах определяются исходными свойствами почв и степенью их деградированности, а также продолжительностью залежного режима землепользования (Kurganova et al., 2012). Запас органического C в почве регулируется соотношением между его поступлением и биохимическими и физическими потерями (Когут и др., 2021). Минерализация почвенного органического вещества (ПОВ), определяющая биохимические потери С из почвы, зависит от его собственной устойчивости к микробному разложению, активности почвенных микробных сообществ и условий внешней среды.

Для изучения структуры, строения и стабильности ПОВ применяется множество методов его фракционирования, направленных на разделение сложного и гетерогенного по составу ПОВ на более однородные по своим свойствам пулы. Практика современных исследований включает широкое применение методов биологического, денсиметрического, гранулометрического, химического и термического фракционирования ПОВ (Холодов и др., 2023).

Фракционирование пулов ПОВ на основании различий их термических свойств является удобным аналитическим подходом для оценки собственной, т. е. внутренней, стабильности органических веществ. Термическая стабильность ПОВ характеризуется температурой, при которой оно разрушается: чем выше температура сгорания или пиролитического разложения ПОВ, тем оно стабильнее (Plante et al., 2009). Основными факторами, определяющими термическую стабильность органических веществ, являются их молекулярная и структурная сложность и стабилизация через формирование комплексов с почвенными минералами (Barros et al., 2011; Chen et al., 2018; Kučerík et al., 2018). При нагревании почвы в окислительных условиях в диапазоне от комнатной температуры до 600 °С происходит уменьшение массы образца почвы. Убыль массы, происходящая при нагреве образца до 110–150 °С, обусловлена потерей связанной почвенной влаги. Дальнейшее нагревание почвы до 550–600 °С приводит к потерям массы в результате сгорания органического вещества (Plante et al., 2011). Снижение массы почвы в результате преобразований в минеральной компоненте почв при температурах 180–600 °С также возможно, например, при дегидроксилировании глинистых минералов (Plante et al., 2009), однако интенсивность этих эффектов на порядок меньше по сравнению с эффектами от окисления органического вещества.

Собственная стабильность накапливаемого в почве органического вещества при переходе пахотных почв в залежные земли определяет устойчивость накапливаемого ПОВ к микробной минерализации, а ее количественная оценка важна для понимания потенциала секвестрации С в постагрогенных экосистемах. Цель представленного исследования состоит в оценке изменений дыхательной активности и термической стабильности ПОВ, а также его накопления в процессе постагрогенного развития почв.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Мы использовали постагрогенный хроноряд для изучения свойств почвы при ее переходе из пашни в залежь. Постагроген-ный хроноряд состоял из четырех объектов – пашни, 7-летней и 25-летней залежей и суходольного луга. Объекты исследования расположены на территории полевого стационара СИФИБР СО РАН в Заларинском районе Иркутской области. Климат территории исследования резко континентальный, со среднегодовой температурой минус 0.7 °C и со среднегодовым количеством осадков 270–450 мм. Почва района исследования, согласно классификации почв 2004 г. (Полевой определитель, 2008), классифицирована как серая или Haplic Luvisol (WRB, 2022). Расположение и общий вид объектов исследования приведены на рисунке 1, а их общая характеристика представлена в таблице 1.

На каждом из четырех объектов исследования закладывали полнопрофильные разрезы для морфологической характеристики почв и определения плотности методом режущего кольца на глубинах 0–10, 10–20 и 20–30 см в трех повторностях (Теории и методы физики почв, 2007). На расстоянии не менее 30 м от основного разреза в трех локациях, удаленных друг от друга на 30–50 м, закладывали по 3 прикопки глубиной 40–50 см, в которых на тех же глубинах, где проводили определение плотности, отбирали смешанные образцы. В лаборатории почвы были высушены до воздушно-сухого состояния при температуре 20 °С и просеяны через сито с размером ячеек 2 мм.

Рис. 1. Общий вид объектов исследования и фотографии почвенных профилей.

Fig. 1. Study sites and soil profiles photos.

В почвенных образцах определяли величину рН (потенциометрически на рН-метре Mettler Toledo, Швейцария, при соотношении почва : вода = 1 : 5; 3-кратная повторность) и гранулометрический состав методом пипетки (Теории и методы физики почв, 2007). Определение содержания органического углерода (С орг ) и общего азота (N общ ) выполняли методом сухого каталитического сжигания в токе кислорода на элементном анализаторе Vario Pyro Cube (Elementar, Германия). Содержание водорастворимых форм углерода (С раств ) и азота (N раств ) измеряли в водных вытяжках (соотношение почва : вода = 1 : 5) на элементном анализаторе Топаз (Россия).

Термогравиметрический анализ почв выполняли на приборе TGA/DSC 3+ (Mettler Toledo, Швейцария) при нагревании образцов от 30 до 600 °С со скоростью 5 °С в минуту в окислительной атмосфере при скорости потока воздуха 200 мл/мин.

Таблица 1. Характеристика растительности и почв постагрогенного хроноряда

Table 1. Vegetation and soil characteristic for sites of post-agricultural chronosequence

|

Растительная ассоциация |

Название почвы |

Содержание физ. глины, % |

Текстура почв |

Песок : пыль : ил |

pH (H 2 O) |

Плотность, г/см3 |

|

Пашня (53°33.54,21 N, 102°35.22,34 E) |

||||||

|

Почва под паром |

Агросерая среднесуглинистая (Haplic Luvisol (Siltic, Aric)) |

44.8 |

суглинок тяжелый |

27 : 50 : 23 |

7.2 ± 0.1 |

1.43 |

|

7-летняя залежь (53°34.03,70 N, 102°35.18,24 E) |

||||||

|

Кипрейно-бодяково-луговоовсяницево-кострецово-разнотравная ассоциация |

Агросерая постагро-генная среднесуглинистая (Haplic Luvisol (Siltic, Aric, Humic)) |

44.8 |

суглинок тяжелый |

30 : 49 : 21 |

7.2 ± 0.1 |

1.37 |

|

25-летняя залежь (53°34.03,70 N, 102°35.18,24 E) |

||||||

|

Овсяницево-горошко-во-васильково-кипрей-но-разнотравная ассоциация |

Агросерая постагро-генная среднесуглинистая (Haplic Luvisol (Siltic, Aric, Humic)) |

49.8 |

суглинок тяжелый |

16 : 62 : 22 |

7.3 ± 0.1 |

1.16 |

|

Суходольный луг (53°34.04,09 N, 102°35.16,22 E) |

||||||

|

Кострецово-пырейноразнотравная ассоциация |

Серая среднесуглинистая (Haplic Luvisol (Siltic)) |

40.0 |

суглинок тяжелый |

30 : 54 : 16 |

7.2 ± 0.1 |

1.31 |

Обработка данных термического анализа почв включала расчеты: а) дифференциальных потерь масс, происходящих на каждые 10 °С нагрева почв (Tokarski et al., 2020); б) размеров пулов почвенного органического вещества (ПОВ) с различной термической стабильностью (Филимоненко и др., 2023); в) температуры окисления половины содержащегося в образце ПОВ (Т 50 ) (Холодов и др., 2023; Kurganova et al., 2019). Скорость накопления ПОВ с различной термической стабильностью оценивали по разнице их содержания в залежных и пахотных почвах, разделенной на количество лет после прекращения распашки.

Скорость базального дыхания (БД) определяли по интенсивности выделения СО 2 из почвы при ее инкубировании (20 °С) в условиях ее увлажнения до 70% от полной влагоемкости (Курганова и др., 2021). Для измерения концентрации СО 2 в инкубационных флаконах использовали ИК-газоанализатор LI-830 (LI-Cor, США). Для определения углерода микробной биомассы (С мик ) использовали метод субстрат-индуцированного дыхания (Anderson, Domsch, 1978).

Статистическую обработку и визуализацию данных проводили в ПО STATISTICA 10 и МS Excel 2016. Для всех экспериментальных данных были рассчитаны средние арифметические значения, стандартное отклонение и ошибка среднего. На всех рисунках в качестве меры достоверности оценки средних значений представлена стандартная ошибка. Оценка значимости изменений почвенных свойств в зависимости от типа землепользования выполнена с помощью однофакторного дисперсионного анализа при уровне значимости p = 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание углерода и азота в постагрогенных почвах

При переходе пахотных почв в залежные снижается их плотность сложения: с 1.43 г/см3 в почвах пашни (0–30 см) до 1.36 г/см3 в почвах 7-летней залежи и до 1.14 г/см3 в почвах 25летней залежи. Средняя плотность сложения почвы на глубине 0– 30 см на участке суходольного луга равна 1.24 г/см3.

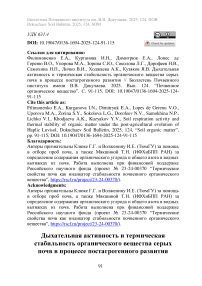

В почве пашни содержание С орг в 1.5–3.0 раза ниже, чем в почве под естественным лугом, где в верхних 10 см содержится

54 ± 6 г/кг органического углерода (рис. 2). При переходе пашни в залежь содержание С орг в почвах увеличивается. Если содержание С орг в почве пашни принять за “нулевую точку”, то за первые 7 лет залежного режима почв ежегодное увеличение содержания С орг в них составляет 0.11%, а среднее за период 25 лет – 0.07%. Увеличение содержания С орг в почвах при их постагрогенном развитии наиболее интенсивно выражено в верхних 10 см, где содержание С орг через 7 лет после прекращения распашки увеличилось в 1.6 раза, а через 25 лет – в 2.3 раза относительно пахотной почвы. Содержание С орг в почве на глубине от 10 до 30 см возросло в 1.3 и 1.8 раза через 7 и 25 лет залежного режима соответственно по сравнению с пахотными почвами (рис. 2).

Содержание N общ в верхних 30 см почв пашни в 2.1 раза ниже, чем в почве суходольного луга. Через 25 лет залежного режима содержание N общ достигло значений, близких к аналогичным в почве суходольного луга (рис. 2). Отношение C : N в пахотных и залежных почвах в среднем равно 14.2 ± 0.3 и близко к почве под естественным лугом – 13.9 ± 0.3.

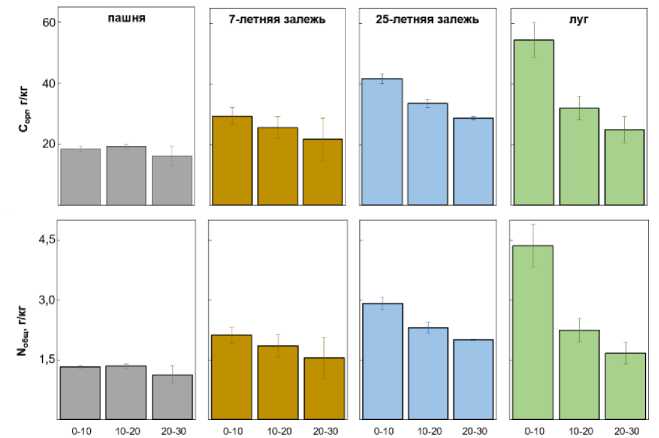

Содержание растворенного органического углерода в верхних 20 см пахотной почвы в 2.2 раза ниже относительно почвы, сформированной под лугом (рис. 3). Через 7 лет после прекращения распашки содержание С раств увеличивается в верхних 10 см почвы. В ходе дальнейшего постагрогенного развития содержание С раств увеличивается и в более глубоких слоях почвы (до 20 см) и соответствует величине в естественной почве под лугом.

Содержание N раств в пахотной почве с глубиной практически не изменяется, составляя в среднем 4.9 мг/дм3. Спустя 7 лет после прекращения распашки содержание N раств на разных глубинах в пределах верхних 30 см почвы снижается в 1.2–2.6 раза (рис. 3). Почвы под лугом характеризуются самым высоким содержанием N раств среди всех объектов хроноряда. Почвы 25-летней залежи в верхних 10 см содержат N раств в 2.4 раза меньше по сравнению с почвой суходольного луга.

глубина, см

Рис. 2. Содержание органического углерода (С орг ) и общего азота (N общ ) в почвах пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного суходольного луга на глубинах 0–10, 10–20 и 20–30 см.

Fig. 2. Content of soil organic carbon and total nitrogen in soils of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow at depths of 0–10, 10–20 and 20–30 cm.

Биомасса и дыхание почвенных микроорганизмов в постагрогенных почвах

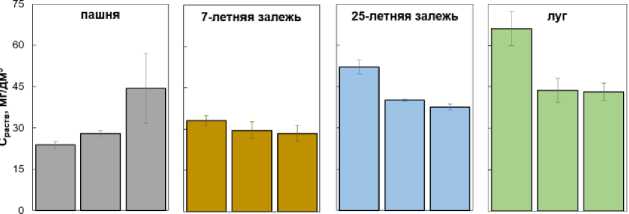

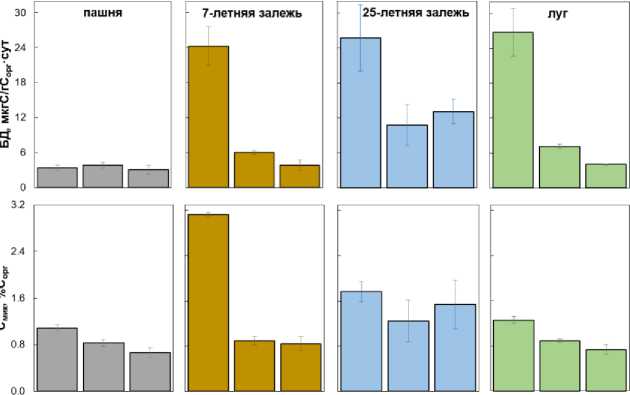

Скорость базального дыхания пахотных почв (0–30 см) составляет 3.4 мкгС/г·сут и является наименьшей среди всех расмат-риваемых объектов хроноряда (рис. 4). Через 7 лет залежого режима землепользования скорость БД на глубине 0–10 см увеличивается в 7.2 раза, а на глубине 10–30 см – в 1.4 раза. Cохранение залежного режима землепользования в течение 25 лет приводит к увеличению БД в 3.6 раза на глубине 10–30 см относительно почв пашни, при этом в верхних 10 см почвы увеличение скорости БД относительно почв 7-летней залежи не наблюдается.

Рис. 3. Содержание растворенного органического углерода (C раств ) и растворенного общего азота (N раств ) в почвах пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного суходольного луга на глубинах 0–10, 10–20 и 20–30 см.

Fig. 3. Content of dissolved organic carbon and dissolved total nitrogen in soils of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow at depths of 0–10, 10–20 and 20–30 cm.

Доля микробного углерода составляет 0.9% и 1.0% в составе С орг в почвах пашни и под лугом соответственно (рис. 4). В верхних 10 см залежных почв С мик составляет 1.8–3.1% от С орг . В почвах 7-летней залежи на глубине 10–30 см пул микробного углерода сопоставим с пахотными почвами (0.9% от С орг ), а в почвах 25летней залежи превышает аналогичный параметр для почв пашни в 1.5 раза (1.4% от С орг ).

Удельное дыхание микробной биомассы, рассчитанное как отношение БД к содержанию в почве Смик и являющееся показателем экофизиологического состояния микробного сообщества почвы, имеет наименьшее значение в пахотной почве (в среднем 0.23 мг·СО2-С/(г·Смик·сут)) и увеличивается в процессе постагро- генного развития до 0.31 мг·СО2-С/(г·Смик·сут) в почве 25-летней залежи. Отношение скорости БД к содержанию в почве Сорг, являющееся индикатором доступности почвенного органического углерода для микробного разложения, увеличивается в 2.2–2.4 раза в залежных почвах по сравнению с почвами пашни, где оно составляет 0.19 мг·С/(г·Сорг·сут).

0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30

глубина, см

Рис. 4. Скорость базального дыхания (БД) и пул углерода микробной биомассы (С мик ) в почвах пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного суходольного луга на глубинах 0–10, 10–20 и 20–30 см.

Fig. 4. Basal respiration rate and microbial biomass carbon in soils of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow at depths of 0–10, 10–20 and 20–30 cm.

Термическая стабильность органического вещества постагрогенных почв

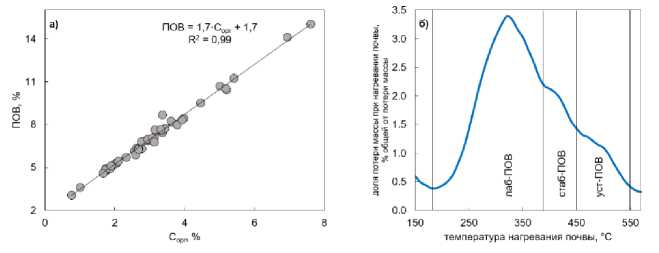

Потери массы почвы при ее нагревании от 180 °С до 550 °С являются результатом последовательного окисления пулов ПОВ с увеличивающейся термической стабильностью (рис. 5). В составе ПОВ был выделен пул термически лабильного органического ве- щества (термические потери при нагревании почвы от 180 до 380 °С); термически стабильный пул (380 до 450 °С) и термически устойчивый пул (450 до 550 °С). Ступенчатое окисление пулов ПОВ при равномерном нагревании почвы приводит к частичному перекрытию пиков, соответствующих термически лабильному, стабильному и устойчивому пулам, на термогравиметрических кривых (рис. 5).

Рис. 5. а) Зависимость между содержанием в почве органического углерода, определенного методом элементного анализа (С орг ), и содержанием органического вещества, определенного термогравиметрическим методом. б) Фрагмент типичной кривой термогравиметрического анализа почвы с выделенными температурными интервалами для оценки пулов термически лабильного (лаб-ПОВ), стабильного (стаб-ПОВ) и устойчивого (уст-ПОВ) почвенного органического вещества.

Fig. 5. а) Regression between soil organic carbon content determined by elemental analysis and soil organic matter content determined by thermogravimetric analysis. б) Part of a typical curve of soil thermogravimetric analysis with temperature intervals for estimation of pools of thermally labile, stable and persistent soil organic matter.

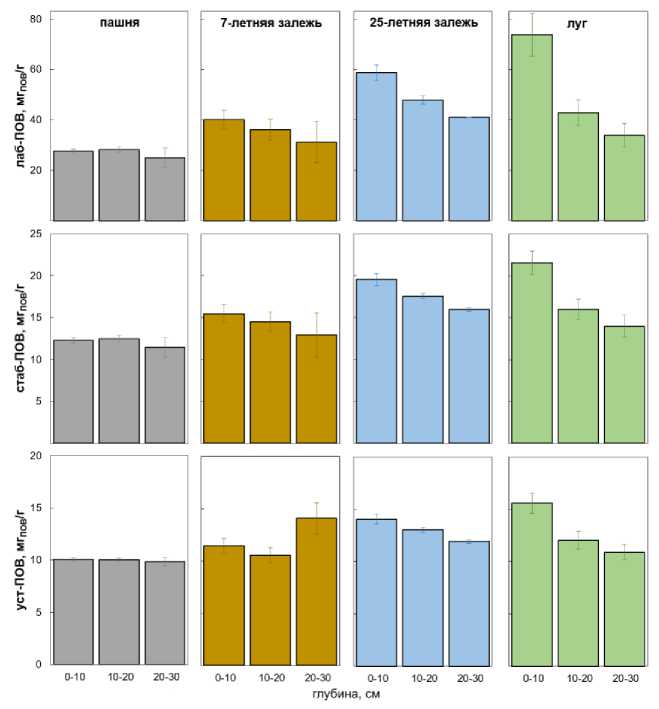

В составе ПОВ преобладает термически лабильный пул (54–68%). Размер стабильного пула составляет 19–25% ПОВ, устойчивого – 13–21% (рис. 6). Отношение содержания лабильного ПОВ к сумме стабильного и устойчивого органического вещества в пахотных почвах равно 1.2. При постагрогенном развитии почвы отношение лаб-ПОВ к сумме стаб-ПОВ и уст-ПОВ увели- чивается до 1.4 и 1.6 в почвах 7-летней и 25-летней залежей соответственно за счет того, что накопление термически лабильного ПОВ происходит быстрее по сравнению с более стабильными пулами (рис. 6). Скорость накопления термически лабильного пула ПОВ, рассчитанная для 25-летнего периода залежного режима, равна 3.9 мглаб-ПОВ/г, стабильного – 0.97 мгстаб-ПОВ/г и устойчивого – 0.52 мгуст-ПОВ/г в год.

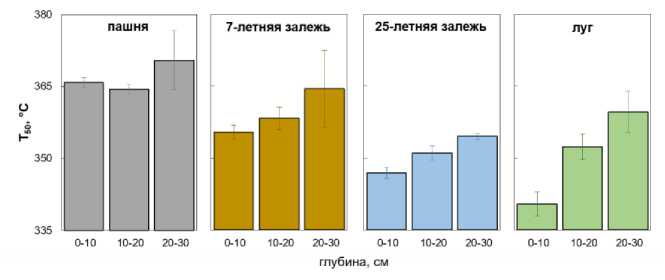

Температура потери 50% органического вещества (Т 50 ) пахотных почв равна 367 °С (рис. 7). В процессе постагрогенного развития почв Т 50 снижается и составляет 359 °С и 351 °С в почвах 7-летней и 25-летней залежей соответственно за счет накопления термически лабильного ПОВ, прирост которого происходит в 4.2 раза быстрее стабильного и в 7.5 раз быстрее устойчивого пула.

Стратификация почвенных характеристик при постагрогенном восстановлении почв

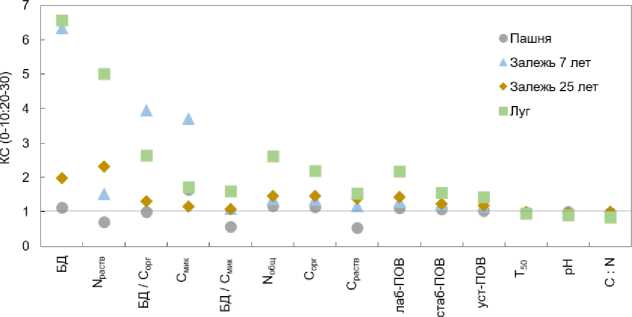

Коэффициенты стратификации (КС), отражающие степень неоднородности почвенного профиля, были рассчитаны для всех рассматриваемых почвенных характеристик как отношения их величин на глубине 0–10 см к величинам на глубине 20–30 см (рис. 8). Почвы пашни характеризуются значениями КС в узком диапазоне от 0.5 (С раств ) до 1.6 (С мик ), что свидетельствует об их высокой однородности в пределах верхних 30 см. Почвы под луговым ценозом характеризуются наибольшими значениями КС почвенных характеристик (рис. 8). Прекращение возделывания сельскохозяйственных культур и оставление почв под залежь приводит к увеличению КС всех почвенных характеристик. Наибольший рост КС установлен для скорости базального дыхания, удельного дыхания на единицу С орг , содержания микробного углерода, общего и растворенного азота. Наиболее устойчивыми почвенными характеристиками постагрогенных процессов являются C : N, pH и Т 50 .

Улучшение физических и структурных свойств почв при их постагрогенном развитии (Баева и др., 2017) обеспечивается в значительной степени развитием корневых систем при естественном восстановлении растительности на залежных участках (рис. 1).

Рис. 6. Содержание термически лабильного, стабильного и устойчивого органического вещества в почвах пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного луга на глубинах 0–10, 10–20 и 20–30 см.

Fig. 6. Content of thermally labile, stable and persistent organic matter in soils of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow at depths of 0–10, 10–20 and 20–30 cm.

Рис. 7. Температура термического окисления 50% органического вещества почв (Т 50 ) пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного суходольного луга на глубинах 0–10, 10–20 и 20–30 см.

Fig. 7. Thermal oxidation temperature of 50% of soil organic matter (T 50 ) in soils of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow at depths of 0–10, 10–20 and 20–30 cm.

Рис. 8. Коэффициенты стратификации почвенных характеристик между их величинами на глубине 0–10 и 20–30 см пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного луга.

Fig. 8. Stratification coefficients of soil characteristics between their values at 0–10 and 20–30 cm depth of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow.

Прекращение распашки останавливает разрушение корневых систем и гифов, чувствительных к механическим нарушениям при сельскохозяйственной обработке пахотных почв. Активизация развития гифов в залежных почвах, по сравнению с пахотными, увеличивает поступление в почву глюкопротеинов. Это повышает содержание в постагрогенных почвах азота и способствует агрегированию почвы, увеличивая ее порозность и уменьшая плотность сложения (табл. 1). Сукцессия растительности на залежных землях увеличивает количество и разнообразие поступающих в почву органических веществ с корневыми выделениями, корневым и наземным опадом по сравнению с пашней (Pausc, Kuzyakov, 2018). При переводе пахотных почв в залежные в них возрастает содержание органического вещества (рис. 2, 3, 6).

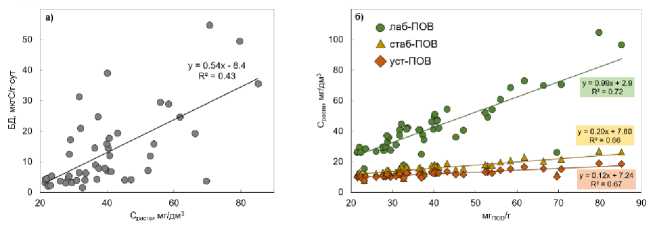

Качественное разнообразие поступающего в почву органического вещества при ее постагрогенном развитии проявляется в единовременном накоплении ПОВ в составе термически лабильного, стабильного и устойчивого пулов (рис. 6), которое происходит в соотношении 7.5 : 1.8 : 1. Такое различие в скоростях поста-грогенного накопления ПОВ с различной термической стабильностью приводит к изменению пропорций между пулами ПОВ в залежных почвах по сравнению с пахотными, снижая интегральную термическую стабильность ПОВ (рис. 7). С уменьшением термической стабильности ПОВ в результате конверсии пахотных почв в залежные (рис. 7) дыхательная активность почв возрастает (рис. 4, 9).

Несмотря на то, что в ряде исследований отмечается отсутствие взаимосвязи между термической стабильностью ПОВ и пулом потенциально-минерализуемого органического вещества (Sokolov et al., 2021), мы установили, что увеличение дыхательной активности почв сопряжено с возрастанием содержания растворенного органического углерода (рис. 10), который является наиболее доступным пулом почвенного Сорг для микробной минерализации (Семенов и др., 2023). Растворенный органический углерод ассоциирован преимущественно с термически лабильным ПОВ (рис. 10). И, хотя показатели дыхательной активности отражают большую чувствительность к процессам постагрогенного восстановления почв, чем термические пулы ПОВ (рис. 8), тем не менее термическая стабильность ПОВ и его устойчи-вость/доступность к микробной минерализации взаимосвязаны (Doležalová-Weissmannová et al., 2023; Fernández et al., 2011; Plante et al., 2011).

Рис. 10. а) Зависимость скорости базального дыхания (БД) почв пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного луга (0–30 см) от содержания растворенного органического углерода (С раств ) в водных вытяжках из них. б) Зависимость между содержанием термически лабильного, стабильного и устойчивого ПОВ и содержанием С раств в водных вытяжках из почв (0–30 см) пашни, залежей 7 и 25 лет и естественного луга.

Fig. 10. а) Regression between basal respiration rates and content of dissolved organic carbon in soils of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow. б) Regression between content of thermally labile, stable and persistent SOM and content of dissolved organic carbon of arable land, fallow lands of 7 and 25 years and natural meadow in soils of cropland, abandoned lands of 7 and 25 years and natural dry meadow.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При постагрогенном развитии почв накопление в них термически лабильного, стабильного и устойчивого органического вещества происходит в соотношении 7.5 : 1.8 : 1, что увеличивает в ПОВ залежей долю термически лабильного пула, по сравнению с почвой пашни, и приводит к снижению интегральной термической стабильности ПОВ. Содержание термически лабильного ПОВ возрастает по мере повышения содержания растворенного органического углерода и увеличивает дыхательную активность почв. Показатели дыхательной активности почв, отражающие устойчивость ПОВ к микробной минерализации, коллинеарны критериям термический стабильности ПОВ, но являются более чувствительными к процессам постагрогенного развития почв.