Джезуповская экспедиция (1897-1902 годы) и основные направления этнокультурных исследований в Северной Пасифике

Автор: Гнесь А.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Теория и история науки

Статья в выпуске: 3 т.6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736898

IDR: 14736898 | УДК: 398(=55)+(=81/=82)

Текст статьи Джезуповская экспедиция (1897-1902 годы) и основные направления этнокультурных исследований в Северной Пасифике

Значение Джезуповской северотихоокеанской экспедиции (1897–1902 гг.), главным организатором которой был американский антрополог Ф. Боас, велико не только с точки зрения сбора и получения ценной этнографической, лингвистической и археологической информации на территории Северной Пасифики. Это была, по существу, первая комплексная этнографическая экспедиция, явившаяся важным этапом в формировании концепций о культурных связях между Новым Светом и Северной Азией. Безусловно, собранная участниками экспедиции информация не могла быть обработана так эффективно и детально, как это было бы возможно в настоящее время с использованием современных технических средств, таких как компьютерная техника, радиоуглеродный анализ и применение методов GIS. Масштабы этнографических и культурно-антропологических исследований, осуществлявшихся Джезуповской экспедицией, а также подходы к их проведению, использованные исследователями были для того времени беспрецедентными [Boas F., 1940. Р. 31]. В данной статье основное внимание уделяется не столько описанию самой экспедиции, сколько влиянию полученных в ее ходе результатов на развитие идей о связях между народами Северо-Восточной Азии и северо-западного побережья Северной Америки. Тема статьи также связана с вкладом организатора этой экспедиции в становление постколониальной антропологии как важного направления в культурной антропологии.

Уже в 1787 г. американский археолог и будущий президент США Т. Джефферсон указал на физические сходства между североамериканскими индейцами и населением СевероВосточной Азии [Jochelson W., 1907. Р. 118]. Он, как и некоторые его предшественники, до- пускал, что современные индейцы произошли из Азии. По мнению германского археолога Э. Шмидта, профессиональный интерес европейцев к доисторическому периоду на Американском континенте возник после почти одновременной смены в первой половине XIX в. руководителей в вашингтонском Этнологическом бюро и в Музее Пибоди в Лондоне. Немецкий антрополог Э. Шмидт писал об этом событии: «Дилетантов сменили профессиональные антропологи и археологи» [Schmidt E., 1894. S. 3]. Обнаружение в 1926 и 1932 гг. желобчатых наконечников на юго-западе США (в районе городов Кловис и Фолсом), совместно со скелетами животных, дало археологам основания полагать, что первые люди появились на американском континенте в период 25–10 тыс. л. н. [Jackson L., Wilson М., 2004. Р. 16]. В настоящее время, культура Кловис продолжает считаться самой старой на континенте (официально признанный возраст 11 тыс. 500 лет) [Ibid. C. 16]. Вопросов по поводу путей заселения Американского континента и временных рамок этого процесса стало не многим меньше, чем в конце позапрошлого века.

Как археологи конца XIX в., так и современные исследователи доисторического прошлого Нового Света отмечают необходимость изучения культурно-лингвистических взаимосвязей между этносами Северной Азии и Американского континента, поскольку для дальнейшей разработки существующих моделей, а также выдвижения, возможно, новых гипотез о первоначальном заселении Нового Света необходимо совершенствовать представления о процессах, происходивших в период первоначального заселения [Carlson R., 1990. P. 65]. С 1980-х гг. в североамериканской археологической литературе стало появляться

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 3: Археология и этнография © А. А. Гнесь, 2007

все больше сомнений по поводу возможности проникновения человека в южном направлении через гипотетический «свободный ото льда коридор». Сторонники «прибрежно-береговой модели» не отрицают возможности проникновения человека на Новый Свет через «свободный ото льда коридор» [Flad-mark K., 1979. Р. 62]. Основным аргументом сторонников этой модели в данном случае являются более благоприятные условия в прибрежных районах, ведь вдоль побережья легче обеспечить себе пропитание, занимаясь рыболовством, сбором моллюсков и охотясь на прибрежных млекопитающих. Именно освоение прибрежных ресурсов, по мнению некоторых исследователей, в конечном итоге способствовало продвижению человека вплоть до юга Южной Америки. Умеренный прибрежный климат значительно облегчает и ускоряет процесс миграции. Все большее число исследователей, не являющихся сторонниками «внутриконтинентальной модели», склоняется к «прибрежно-островной модели» той же берингийской теории [Ibid. Р. 56]. Сторонники «внутриконтинентальной модели» берингий-ской теории считают, что палеоиндейцы стали осваивать прибрежную часть, после того, как достигли ее, двигаясь вдоль берегов рек из центра континента. В то же время сторонники «прибрежно-островной модели» говорят о проникновении людей внутрь континента со стороны побережья [Ibid. Р. 58].

Лингвистические данные в настоящее время используются североамериканскими археологами для разработки существующих моделей первоначального заселения Американского континента. Р. Грюн из Университета Альберты пишет о том, что свидетельства о распространении языков индейцев подкрепляют именно «прибрежно-островную модель» [Gruhn R., 1988. Р. 77]. Основным аргументом Р. Грюн является большое разнообразие в языках жителей северо-западного побережья Тихого океана Северной Америки, а именно в языках группы Athabaskan, Tlingit и Нaida [Ibid. Р. 79].

Говоря о лингвистических данных, следует отметить, что двумя основными источниками формирования археологической науки в Европе стали искусствоведение и филология [Керам К. В., 1979. С. 116]. Вопросы, связанные с прошлым коренных народов, живущих на территории Северной Пасифики, интересовали в первую очередь лингвистов и эт- нографов [Там же. С. 117]. Одной из самых первых публикаций на тему сходства и корреляции между культурами и языками жителей Северной Америки и восточной Азии была книга Ю. Платцмана «Amerikanisch-asiatische Etymologien via Behring-Strasse» «Американоазиатские этимологии по обе стороны Берингова пролива». Ю. Платцман одним из первых обратил внимание на лингвистические сходства в языках жителей Восточной Азии и северо-западного побережья Северной Америки, которые он рассматривал как единый ареал [Platzman J., 1871. S. 30].

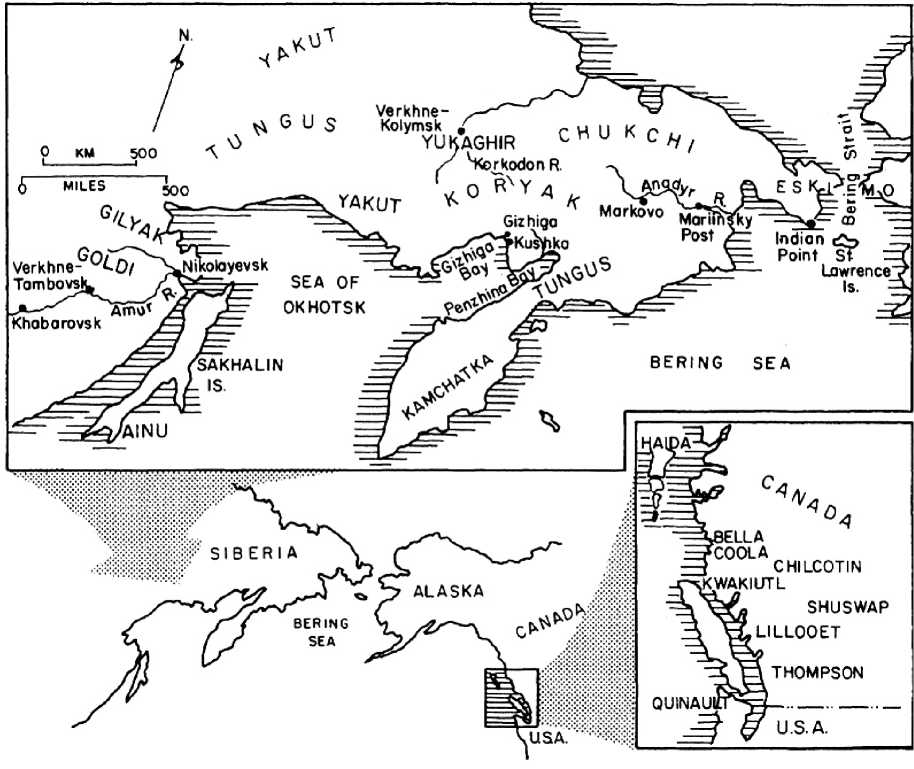

Представители различных областей знания внесли большой вклад в изучение вопроса первоначального заселения Америки, начиная с первых находок останков животных и человека совместно с каменными орудиями и, заканчивая формированием комплексной концепции палеоконтинента Берингии. С точки зрения теорий и гипотез первоначального заселения Нового Света, в контексте обсуждения Джезуповской экспедиции, районы существовавшей ранее Берингии представляют особый интерес (см. рисунок). К этой территории относился «Берингов мост» с прилегавшими к нему частями Чукотки и Аляски и запада Юкона [Bonnichsen R., 1979. Р. 130]. В процессе проведения экспедиции исследования велись на значительной части ранее существовавшего палеоконтинента. Одним из результатов экспедиции явилось обнаружение (главным образом на основе сравнения мифологий) сходств между коряками и коренными жителями северо-западного побережья Северной Америки [The Jesup North…, 1900. Р. 235]. Впоследствии, отчасти именно на основании данных наблюдений были высказаны предположения о заселении Американского континента не континентальным, а прибрежным путем [Paproth Н. J., 1962. S. 56]. Традиция интереса к культурно-этнографическим сравнениям у немецких авторов была продолжена Х.-Й. Пап-ротом в его работе о церемониальных «медвежьих» праздниках кетов в северной части Сибири и сравнении с подобными церемониями других народов северного полушария, в том числе и коренных жителей Северной Америки [Ibid. S. 57]. В. Богораз подробно описал жизнь и обычаи чукчей, при этом основное внимание обращалось на уникальные приемы охоты, характерные для этой группы; были детально описаны луки, которыми пользовались чукчи [Bogoras W., 1909. P. 124].

Конец XIX в. считается периодом развития теории диффузионизма среди европейских антропологов и этнографов. Основной смысл идей диффузионизма сводился к утверждению о полном различии в культурах народов мира и объяснению культурных аналогий исключительно свойством приобретения черт в результате миграционных процессов [Bülow W., 1908. S. 62]. Двумя ключевыми факторами в формировании культуры диффузионисты считали окружающую человека природно-географическую среду и миграцию [Kretschmer K., 1892. S. 320]. Сторонники диф-фузионизма рассматривали представителей неевропейских народов как «Others» («других»), и сегодня описание быта индейцев Северной Америки европейскими путешественниками и учеными второй половины XIX в. могут показаться современному читателю, по меньшей мере, не политкорректными [To the Charlottes…, P. 102]. Само понятие «Others»

отражает систему отношений между европейскими и неевропейскими культурами, а также подчеркивает различные региональные социально-значимые характеристики, «предметы как символы власти, иерархии и т. д.» аборигенов [Morphy H., 1992. P. 129].

Особенностью Джезуповской экспедиции было то, что это не была команда людей, занимавшихся совместными исследованиями на всем протяжении экспедиции, как в случае экспедиции Харримана на Аляску (1899 г.) [Graburn N. H., 1998. Р. 1011]. Она состояла из ряда исследовательских экспедиций в период с 1897 по 1902 г. [Ibid.]. Ф. Боас убедил директора Американского музея естественной истории М. Джезупа (экспедиция названа по фамилии М. Джезупа) выделить финансирование на проведение экспедиции [Ibid. Р. 1010]. Ф. Боас привлек к участию в экспедиции неординарных этнографов, культурологов и археологов из Северной Америки, Центральной

Карта, показывающая расселение основных этнических групп, являвшихся предметом изучения Джезуповской Северотихоокеанской экспедиции (в правом углу карты в увеличенном масштабе представлен участок побережья Британской Колумбии, на котором проводились исследования во время экспедиции) [Freed S. A. et al., 1988]

Европы и России. Это были немецкий этнолог Б. Лауфер и американский археолог Ж. Фуке. На территории азиатской части ареала экспедиции главную часть работ проводили российские этнологи В. Г. Богораз и В. И. Йохель-сон [Ibid.]. Исследователям удалось выделить сходства не просто в языках коряков и индейцев северо-западного побережья Северной Америки, но и установить похожесть типов персонажей мифов восточно-сибирских и североамериканских коренных жителей [Jochel-son W., 1907. Р. 117]. Результаты, полученные В. И. Йохельсоном, использовали впоследствии Ф. Боас и его ученик А. Кребер при проведении анализа мифологий [Boas F., 1940. Р. 402]. Ф. Боас показал, что в ряде случаев общность мифов определяется единым происхождением, а иногда и взаимным влиянием. Б. Лауфер и Ж. Фуке проводили исследования на юге российского Дальнего Востока [Роон Т. П., 2000. С. 140]. Б. Лауфер занимался сбором коллекций бытовых предметов и вел описание образа жизни ороков, айнов, нивхов («гиляки»), нанайцев («гольды»), неги-дальцев («тунгусы») и других жителей Амуро-Сахалинского региона.

T. Роон пишет, что до начала Джезуповс-кой экспедиции Ф. Боас приступил к осуществлению двух проектов: «Восточно-Азиатского проекта» и «Исчезающие племена». Целью первого было описание жизни и культуры народов, населяющих Китай. Второй проект был нацелен на изучение коренных народов Северной Америки. Ф. Боас считал целесообразным построение как микро-, так и макроцепочек: единая культура собирается из разных элементов (каждый из элементов подлежит рассмотрению), и народы должны изучаться в непрерывной цепи вне зависимости от расстояний [Там же. С. 142]. Интересно, что Б. Лауфер отметил сходство деталей верхней одежды некоторых народов Китая, а также других мест в Восточной Азии и в изучаемом им ареале «Амурско-Сахалинский регион».

На территории Британской Колумбии, с самого начала экспедиции, проводилась интенсивная исследовательская работа по изучению доисторических свидетельств, способных объяснить происхождение коренных жителей северо-запада Северной Америки [The Jesup Expedition…, 1897. Р. 536]. Предметом изучения являлись индейцы Бела Кула и индейцы Квакиутль, причем в данной связи интересно отметить, как распределялась работа между руководителями этой части Джезуповской экспедиции: Х. Смит руководил археологическими исследованиями, Ф. Боас и М. Фарранд проводили сбор антропологического материала [Ibid. P. 537]. Позднее M. Фарранд проводил изучение социальных отношений среди индейцев Квакиутль. Таким образом, одновременно изучался культурно-этногафичес-кий ареал от Чукотки и Амурско-Сахалинского региона на западе до юга Британской Колумбии на востоке.

К концу первого десятилетия ХХ в. идеи диффузионизма стали пользоваться все меньшей популярностью в научных кругах не только Нового, но и Старого Света. А. Кребер объясняет это тем, что эмпирические наблюдения не подтверждали теоретические положения в антропологической и этнографической науке [Kroeber A., 1923. Р. 5]. Идеи Ф. Боаса положили начало кардинально новому периоду в развитии западной антропологии. Ф. Боас был убежден, что все существующие в конце XIX в. этнологические школы руководствовались ложными принципами, которые, в свою очередь, приводили в заблуждение самих исследователей; Ф. Боас, в частности, являлся критиком диффузионизма [1895. S. 123]. Исследователь писал, что этнографические данные следовало собирать заново и собранный материал, по его мнению, должен был сопровождаться более детальным описанием [Boas F., 1891. Р. 15]. Одной из классических работ на тему детализации данных является книга Ф. Боаса «Dissemination of Tales Among the Natives of North America» («Распространение сказаний среди аборигенов Северной Америки») [1891]. В своей книге «In-dianische Sagen von der nord-pacifischen Küste Amerikas» («Индейские сказания северо-западного побережья Американского континента») [1895] он представил анализ этнографических исследований, посвященных значению фольклора индейцев, в частности, мифологии Kwakwaka’wakw и ритуалов, напоминавших о прошлых землетрясениях [McMillan A. D., Hutchinson I., 2002. Р. 56].

Ученик Ф. Боаса А. Кребер являлся во многих отношениях последователем его учений. А. Кребер являлся сторонником и в некотором отношении основоположником североамериканского этнографического подхода «снизу-вверх» к изучению индейцев [Kroeber A., 1923. Р. 7]. Ученый придерживался мнения, что следует изучать различные группы американских аборигенов и только после этого делать заключение об их происхождении. Культура, сама по себе, рассматривалась им как «уникальная реальность» c собственной природой и неповторимым направлением развития [Kroeber A., 1923. P. 8]. Как последовательный ученик Ф. Боаса, А. Кребер был убежден в особом переплетении понятий «культурного окружения» и «природной среды». Он проводил детальный анализ исторического развития основных мировых культур и пришел к заключению о том, что, несмотря на наличие общих черт, ход развития культур не определяется особым набором закономерностей, поскольку ход и периоды фаз развития культур могут варьировать. Это мнение кардинальным образом отличается от мнения британского этнолога Э. Тэйлора (1832–1917 гг.), по мнению которого, изучая современные «отсталые» народы, можно сформулировать определенные закономерности в развитии человеческой культуры [Тэйлор Э. Б., 1989. С. 234].

В конце XIX в. американские антропологи считали, что индейцев следует изучать, поскольку их популяции быстро сокращались, и это мнение вместе с идеями школы Ф. Боаса в конечном итоге привело к формированию американской культурной антропологии, полностью отрицавшей постулаты центрально-европейской этнологии. Причиной неприятия большинством представителей влиятельных кругов идей Ф. Боаса и участников Джезупов-ской экспедиции было то, что в конце XIX в. западный «европейский» этнограф не владел таким авторитетом по части знания неевропейских народов, как, например, колониальный администратор или комендант какого-нибудь отдаленного от европейского центра района [Clifford J., 1988. Р. 26]. Новым идеям в этнографии, научно доказанным и основанным на уникальном практическом опыте, было проще найти своих сторонников в Северной Америке [Ibid.]. Начиная с 1920-х гг. результаты этнографических исследований стали считаться тем более ценными, чем больше времени этнограф провел, живя и непосредственно наблюдая за представителями «Others», это именно то, что участники Джезуповской экспедиции делали в период с 1897 по 1902 г.

Британский функционалист Б. Малиновский, начиная с конца 1920-х гг., сыграл основную роль в придании важности информации, предоставленной антропологами, живущими в среде изучаемого этноса [Malinowski B.,

1926]. Б. Малиновский длительное время провел, живя среди аборигенов Австралии, говоря на их языке и участвуя с ними в охоте, рыболовстве и ритуальных церемониях.

С идеями и видением «Others» Б. Малиновского и представителей школы Ф. Боаса контрастирует видение индейцев племени Haida английского геолога Дж. Доусона, жившего в середине 1870-х гг. среди племени Haida, на островах Королевы Шарлотты (архипелаг в акватории Британской Колумбии). Дж. Доусон рассматривал индейцев как представителей «темной и варварской» части человечества [To the Charlottes…, 1993. P. 115]. Некоторые цитаты из его дневника иллюстрируют этноцентризм европейцев того времени: «индейцы, проявляющие способности в ремеслах, должны быть интегрированы в экономику белого человека» [Ibid. P. 166].

Эволюцию видения европейцами неевропейских этносов период 1900–1960-х гг. Дж. Клиффорд описывает следующим образом: «полевые исследования антропологов стали считаться престижным, официальным источником получения данных об экзотических народах». По мнению Дж. Клиффорда, кардинальному изменению в рассмотрении «экзотических этносов» способствовал также распад мировой колониальной системы, после чего в 1960-е гг. официально выделилось направление в антропологии «постколониальная антропология». В постколониальной антропологии идеи А. Кребера о гибкости природы культуры и способности возрождаться после упадка обрели новых сторонников [Clifford J., 1988. Р. 24].

До сих пор в данной статье рассматривалось отношение к культуре «Others» именно со стороны европейцев. Американский антрополог индейского происхождения В. Делория считает, что ответы на вопросы обо всем происходящем в Северной Америке (от землетрясений до современных явлений в политике) представлены в мифах индейцев тихоокеанского северо-запада Северной Америки. Делория против использования терминов «палеоиндей-ский» при описании археологических памятников на территории Северной Америки, а также «доисторический» – при описании индейских культур. Он отрицает не только консервативные идеи диффузионизма, но и структурализм и даже функционализм [Deloria V., 1995. Р. 15]. Практически все идеи в «антропологической науке белого колонизатора» представляются ему ложными, о чем он пишет в книге «Red Earth, White Lies» («Красная земля, белая ложь»). Интересно, что его критика не коснулась именно творчества Ф. Боаса и трудов исследователей, принимавших участие в Джезуповской экспедиции. Причиной этого является то, что Ф. Боас, его ученики и сторонники рассматривали социальное устройство жизни, систему взглядов и верований индейцев и других жителей Северной Пасифики как основу их неповторимой и уникальной культуры.

По мнению В. Делория, причиной того, что возраст появления человека на Американском континенте оценивается 12 тыс. л. н., является вопрос идеологии и господствующей колониальной доктрины [Ibid. P. 70]. После обнаружения в р. Колумбии (шт. Вашингтон) черепа Кеннвикского человека («Kennwick man») с датировкой в 9 тыс. лет и официальное объявление этой находки, как не относящейся к первым американцам («индейцам»), обострило отношения между представителями индейцев, с одной стороны, и антропологами и археологами, придерживающихся признанных взглядов по поводу возраста и происхождения первых американцев, с другой [Watkins J., 2004]. Говоря о теориях и гипотезах заселения Нового Света, следует вспомнить слова американского ученого Б. Латура, который пишет: «...мы имеем обыкновение рассматривать хорошо проверенные теории как факты, но в любой момент можем обнаружить черные ящики. Мы с удивлением обнаруживаем слабые места этих теорий и, в последствии, можем подвергнуть их серьезному сомнению или вовсе отвернуть» [Latour B., 1995. Р. 81].

Исследователи, отстаивающие и развивающие ту или иную модель первоначального заселения Америки, изначально имеют пусть и не ярко выраженное мнение, о подтолкнувших к переселению человека причинах, которое основано на определенных фактах. Ученые, занимающиеся данной проблематикой, выделяют конкретный аспект или параметр, который является для них главным в развитии той или иной модели. Таким параметрами могут быть технологии обработки, количество находок на месте памятников, возрастные характеристики, лингвистические особенности и т. д. Здесь имеет место так называемая обратная связь, а именно: понимание причин, побудивших человека покинуть привычную среду обитания, помогает решить вопрос с датами и направле- ниями процесса переселения и, наоборот, хронологические и археологические уточнения помогают понять причины переселения. Р. Карлсон писал о необходимости изучения культурно-экологических взаимосвязей при разработке моделей первоначального заселения Нового Света [Carlson R., 1990]. Именно об этом в конце XIX в. Ф. Боас писал, что прежде чем пытаться понять определенные закономерности в истории человечества, необходимо понять взаимосвязи между культурой и экологической средой, в которой происходило развитие того или иного этноса [Boas F., 1940].

Ф. Боас, который сам принимал участие в организации таких выставок, как Всемирная Выставка Колумбия, где были представлены коллекции по культурам народов из Южной и Северной Америки, Океании, Африки, а также Сибири, включая элементы бытового инвентаря этносов Сахалина, предостерегал археологов и антропологов от «музеефикации» индейских культур [Ibid.]. Идея Джезуповской экспедиции заключалась в изучении народов Северной Пасифики как носителей уникальных культур, которые нельзя сравнивать с европейскими с точки зрения степени развития народов Запада.