Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt) Mast., Pinaceae) в Санкт-Петербурге

Автор: Фирсов Геннадий Афанасьевич, Волчанская Александра Владимировна, Ткаченко Кирилл Гавриилович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 2 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt) Mast.) - редкий вид флоры российского Дальнего Востока, растение, занесенное в Красную книгу Российской Федерации, нуждается в охране In situ и Ex situ. Введена в европейскую культуру в 1877 году. В Санкт-Петербурге стала известна после экспедиции Ф. Шмидта и П.П. Глена на Сахалин в 1860-1861 гг., в рукописных генеральных каталогах живых растений Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН) значится с 1892 года. На северо-западе России ель Глена культивируют в двух интродукционных центрах - ботанических садах БИН и Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. В современной коллекции Ботанического сада БИН Picea glehnii представлена с 1955 г., вступила в репродуктивное состояние в 1996 г. в возрасте 41 года. В сентябре 2014 г. были получены первые полноценные семена, из которых в 2015 г. было выращено семенное потомство впервые за более чем 120 лет интродукции. Оценка качества семян выявила наличие полноценных и выполненных семян, но в небольшом количестве (10-15 % от образующихся семян). Ель Глена - одна из декоративных и зимостойких елей, перспективна для озеленения Санкт-Петербурга и урбанофлористики на северо-западе России.

Ель глена, петр глен, интродукция растений, биологические особенности, сохранение биоразнообразия ex situ, ботанический сад петра великого, санкт-петербург

Короткий адрес: https://sciup.org/14967456

IDR: 14967456 | УДК: 58.006(026)674.032.475.55:(470.023) | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.2.4

Текст научной статьи Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt) Mast., Pinaceae) в Санкт-Петербурге

DOI:

Ель Глена ( Picea glehnii (F. Schmidt) Mast.) названа в честь Петра Петровича Глена (Peter von Glehn). Впервые была испытана и введена в культуру через Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад, хотя датой введения в культуру считается 1877 год [1]. Первоначально описана как Abies glehnii Fr. Schmidt в 1868 году. В род Picea перенесена в 1880 году.

П.П. Глен (1837–1876) принимал участие в экспедиции Ф. Шмидта в Восточную Сибирь и на Сахалин (с 1860 по 1863 г.), где по поручению Сада им были собраны «богатейшие материалы» [19; 45], в том числе и в южной части острова [23], у южной оконечности (на Муравьевской низменности). Привезенные растения и семена выращивали в Саду и распространяли среди членов Российского общества садоводства и в других обществах. С 1867 по 1876 г. П.П. Глен был консерватором Императорского Ботанического сада (Санкт-Петербург). Он оставил ряд работ, в том числе «Отчет о путешествии по острову Сахалин». Именем П.П. Глена назван род Glehnia из семейства зонтичных и ряд видов из других семейств: Abies Glehni Fr. Schmidt, Aster Glehni F. Schmidt, Carex Glehni F. Schmidt, Centaurea Glehni Trautv., Eupatorium Glehni F. Schmidt, Lonicera Glehnia Fr. Schmidt и Lilium Glehni Fr. Schmidt (цит. по: [16]).

Ель Глена – дерево первой величины с густой конусовидной кроной, со стволом около 60–70 см в диаметре, на острове Сахалин отдельные деревья достигают от 10–15 до 17 (20) м в высоту, в горах Японии – до 40– 50 м в высоту. Кора старых деревьев чешуйчатая, пластинчатая, шоколадно-коричневая (по этому признаку отличается от других видов ели), похожа на кору лиственницы [12; 14; 36–38; 40–43].

Молодые побеги оранжевые или красновато-коричневые, опушенные по желобкам и на хорошо развитых, 1 мм в длину, подушечках (черешках) хвоинок. Почки 4–6 мм в длину, около 4 мм в ширину, яйцевидно-конусовидные, слегка смолистые; их чешуи остро-треугольные или ланцетные с длинным шиловидным остроконечием, красновато-коричневые.

Хвоинки 6–12 (15) мм в длину, 1–1,5 мм в ширину, четырехгранные, слегка изогнутые, туповатые (но обычно острые у молодых растений), зеленые или сизовато-зеленые. Шишки продолговато-яйцевидные или цилиндрические с почти плоским основанием, 3,5– 8,5 см в длину и 2–3,8 см в толщину; в незрелом состоянии темно-пурпурные, фиолетовые или зеленые; в зрелом – бурые, с обратнояйцевидными, в базальной части темно-пурпурово-коричневыми семенными чешуями. Семена 2,5–3 мм в длину, светло- или желтовато-коричневые, с желтовато или оранжево-коричневым крылом, в 2–3 раза превышающим их по длине. Выделяется оранжевыми или красновато-коричневыми побегами, опушенными по желобкам.

Распространение ели Глена охватывает российский Дальний Восток (южная часть острова Сахалин и Южные Курилы: Кунашир, Шикотан, Итуруп) и Японию (острова Хоккайдо и Хонсю). Ареал вида полностью соответствует Сахалино-Хоккайдской флористической провинции [20; 44]. На Сахалине близ побережья залива Анива образует леса совместно с елью аянской ( Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carr.), пихтой сахалинской ( Abies sachalinensis F. Schmidt), иногда растет в лиственничных лесах, местами образует чистые древостои на заболоченных местах [12; 14; 38; 40–43]. Растение низких мест и холодных избыточно влажных почв. Предпочитает переувлажненные, нередко заболоченные, расположенные у моря места обитания. Однако на Курилах по склонам гор поднимается вверх выше ели аянской, у верхней границы леса может встречаться чистыми куртинами с высокой сомкнутостью – в таких условиях деревья очень невысокие, всего 3–4 м в высоту [12].

Picea glehnii – редкий вид, занесен в Красную книгу Сахалинской области [14], был включен в Красную книгу СССР [15], подлежит охране на полуострове Корея [44]. В Красную книгу РФ [13] ель Глена включена со статусом 3 д как редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России. Отмечено число местонахождений: на Сахалине – 7, на Курилах – до 10, общая численность в пределах России – свыше 500 тыс. экземпляров. Произрастает на территории заповедника «Курильский» и памятников природы местного значения «Кор-саковский ельник» и «Озерский ельник». Лимитирующими факторами являются рубки, уничтожение мест произрастания при строительстве дорог и трубопроводов. Считается уязвимым видом на северо-восточной границе ареала. Вследствие рубок в XX в. ареал на Сахалине заметно сократился. Культивируется в Сахалинском Ботаническом саду, изредка встречается в посадках на острове Сахалин [14]. В настоящее время ель Глена культивируется в ботанических садах Москвы (ГБС РАН), Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, некоторых других садах и дендрариях России [13]. В азиатской части России ель Глена встречается только в Барнауле и Омске, причем в Омске ель погибла, а в Барнауле цветет, но шишки пустые. Хозяйственное значение для России невелико из-за ограниченного ареала и небольших запасов, хотя древесина отличается высокими качествами. Считается, что семена ели можно высевать без предварительной подготовки, но их прорастание идет значительно лучше при 8-часовом освещении [12]. Культивируется в арборетумах Чехии [39].

Интродукция ели Глена в Западную Европу шла через Санкт-Петербург посредством семен, привезенных П.П. Гленом и Ф. Шмидтом. В рукописных генеральных каталогах Ботанического сада БИН этот вид значится с 1892 года [25]. Хотя, по свидетельствованию Э.Л. Регеля, «Г. Шмидт, исследовав западный берег Сахалина, говорит, что в северной половине острова преобладают Larix dahurica и Pinus pumila (P. Cembra pumila Pall.). В более южной части острова преимущественно растут Picea ajanensis и новая порода, похожая на P. Pichta…» [23]. «Новая порода», тогда еще неописанная, и есть ель Глена. Вероятно, результаты той первой интродукции не остались в документах и в рукописных каталогах живых растений Сада.

В Санкт-Петербурге в Ботаническом саду Императорского Лесного института (ЛТА) первым этот вид испытал Э.Л. Вольф [9]. Он отнес ель Глена ко II группе сравнительно морозостойких видов, ель находилась в вегетативном состоянии. Обмеры высоты и диаметра растений (в 1938 г. растения были в вегетативном состоянии) имели размеры: 9,5 м в высоту и диаметр ствола 14 см [2]. В аномально суровую зиму 1939–1940 гг. от морозов не пострадала (зимостойкость 1 по шкале автора) и была рекомендована для культуры в Ленинграде, хотя Н.М. Андронов отмечал, что ель Глена в более суровые зимы подмерзает. В Каталоге дендрариума Ботанического сада ЛТА [6] ель Глена охарактеризована как сравнительно зимостойкое растение, которое может незначительно повреждаться отрицательной температурой, но от повреждений быстро оправляется. У нее было отмечено плодоношение, но качество семян было неизвестно. В настоящее время в дендрарии ЛТА имеется три молодых дерева в Верхнем дендросаду неизвестного происхождения, высотой от 5,0 до 7,5 м, диаметром от 7 до 11 см, крона лучшего и самого высокого дерева 3,3х3,5 м, в вегетативном состоянии. Раньше некоторые экземпляры подмерзали, в настоящее время без зимних повреждений [37].

Для введения нового и интересного вида в широкую культуру, каким является ель Глена, важно разрабатывать приемы семеноводства и семеноведения. Учитывая то положение, что у растений формируются семена разного качества и видам присуща гетероспер-мия, поиск путей получения большего числа качественных репродуктивных диаспор приобретает не только научное, сколько практическое значение [27–32]. Получение качественных семян возможно от развитых особей, достигших половозрелого состояния (начиная с состояния G1 генеративного периода). На процесс опыления влияют многие факторы, в том числе и поллютанты городской среды оказывают выраженное отрицательное действие на фертильность пыльцы [8; 17], возраст растения и места произрастания вида [22; 26; 29–31]. В ботанических садах коллекционные растения очень часто представлены отдельными особями, что не обеспечивает перекрестное опыление. Это, конечно, также сказывается на качестве семян.

Материал и методы

Для промышленного выращивания ряда видов хвойных пород разработан ГОСТ, согласно которому семена разных видов елей должны иметь высокие показатели всхожести (не ниже 85 %) [10].

Материалом для работы служили семена Picea glehnii , собранные в 2014 г. по Календарю природы в субсезоне «Золотой осени» [33]. Маточное дерево произрастает в дендропитомнике Ботанического сада Петра Великого. Десятилетия дерево находилось в вегетативном состоянии [5; 7]. Первое плодоношение отмечено в 1996 г. в возрасте 41 года. В сентябре 2014 г. семена собраны в начале созревания, шишки были еще закрыты, высыпания и рассеивания семян не было. Качество семян определяли в соответствии с разработанными методами определения раз-нокачественности семян [1; 11; 27].

Рентгенографический анализ репродуктивных диаспор проводили на установке ПРДУ, которая предназначена для оперативного контроля различных объектов: в сельскохозяйственной отрасли для контроля качества продовольственного и фуражного зерна, семян зерновых и овощных культур, саженцев различных растений 2. ПРДУ состоит из рентгенозащитной камеры, источника излучения и пульта управления рентгеновским излучением. Диапазон изменения анодного напряжения – 5…50 кВ, диапазон изменения анодного тока – 20…200 мкА. Для исследования образцов был выбран следующий режим: напряжение, подаваемое на трубку, – 17 кВ; ток трубки – 70 мкА; экспозиция – 2 с. Преимущества использованной установки ПРДУ по сравнению с «Электроникой-25» заключаются в том, что установка ПРДУ имеет на порядок меньшие размеры фокусного пятна и сохраняет их в широком диапазоне анодных напряжений, что позволяет получать изображения объектов удовлетворительного качества с увеличением до 30 раз. Приемник излучения – специальная пластина с фотости-мулированным люминофором, такой люминофор способен запоминать (накапливать) часть поглощенной в нем энергии рентгеновского излучения, а также под действием лазера испускать люминесцентное излучение, интенсивность которого пропорциональна поглощенной энергии. Фотоны люминесцентного излучения преобразуются в электрический сигнал, кодирующийся для получения цифрового изображения. Сканирование пластины выполняется с помощью сканера DIGORA PCT. Полученное с помощью сканера изображение передается на компьютер, что позволяет производить последующую обработку изображения. Время от начала экспозиции до получения изображения составляет около трех минут [3; 18; 21; 24].

Обсуждение результатов

Биометрические параметры ели Глена, снятые в Ботаническом саду БИН в возрасте 33 лет, показали размеры 7,0 м в высоту при диаметре ствола 8 см и проекции кроны 3,0 м [7]. В то время ель Глена в Санкт-Петербурге находилась в вегетативном состоянии, хотя и не обмерзала. Ход роста дерева показан в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что ель Глена растет быстро, ее размеры продолжают увеличиваться. Особь уже достигла размеров, которые этот вид имеет в природе на территории российского Дальнего Востока. Это

Таблица 1

Биометрические параметры модельного дерева Picea glehnii в Ботаническом саду БИН разного возраста

|

Год, дата измерения |

Возраст, лет |

Высота, м |

Диаметр ствола, см |

Размер кроны, м |

Примечание |

|

1987 |

33 |

7,0 |

8 |

3,0 |

[7] |

|

1990 |

36 |

8,5 |

11 |

- |

- |

|

04.11.1994 |

40 |

10,0 |

16 |

3,5 х 4,0 |

- |

|

05.12.2005 |

51 |

14,5 |

26 |

5,2 х 5,1 |

- |

|

2007 |

53 |

16,5 |

28 |

- |

[36] |

|

03.11.2008 |

54 |

17,5 |

28 |

4,5 х 5,8 |

- |

|

2010 |

56 |

18,0 |

30 |

7,0 х 6,1 |

[34] |

свидетельствует о ее высоких адаптационных возможностях в Санкт-Петербурге и о перспективности для разведения.

Ель Глена за 30-летний период наблюдений (1886–1916 гг.) в условиях Санкт-Петербурга по уровню адаптированности Э.Л. Вольфом [9] была отнесена ко второй группе зимостойкости и не плодоносила (II, Veg). Через

70 лет (1956–1992 гг.) зимостойкость ее повысилась, но этот вид по-прежнему находился в вегетативном состоянии (I, Veg). После последней аномально суровой зимы 1986–1987 гг., когда началось потепление климата (1988– 2011 гг.), ель Глена достигла репродуктивного состояния (1996 г.) и стала давать шишки [35] (рис. 1, 2).

Рис. 1. Шишки на верхушке растения Picea glehnii

Рис. 2. Собранные шишки Picea glehnii

В настоящее время в Ботаническом саду Петра Великого ель Глена представлена четырьмя экземплярами. Самое старое и крупное дерево растет в питомнике (уч. 82): семена получены из природы, с Южного Сахалина, сбор 1953 г., всходы появились в 1955 году.

Три других экземпляра находятся на 127-м участке парка. Семена и молодые ра-стения-самосев были привезены из экспедиции сотрудников Сада на Курильские острова (остров Кунашир, вдоль ручья Лечебный, темнохвойная тайга с зарослями бамбука, ~150 м н.у.м., в октябре 1989 г.). В настоящее время особи находятся в вегетативном состоянии. До 2014 г. семена ели Глена в Ботаническом саду БИН собирали лишь однажды, на феноэтапах «Глубокой осени». В 2011 г. шишки были почти пустые, было собрано небольшое число семян, которые при посеве в грунт не взошли.

Результаты биометрических данных и всхожести семян, полученных от растений, выращиваемых в Ботаническом саду Петра Великого, приведены в таблицах 2 и 3.

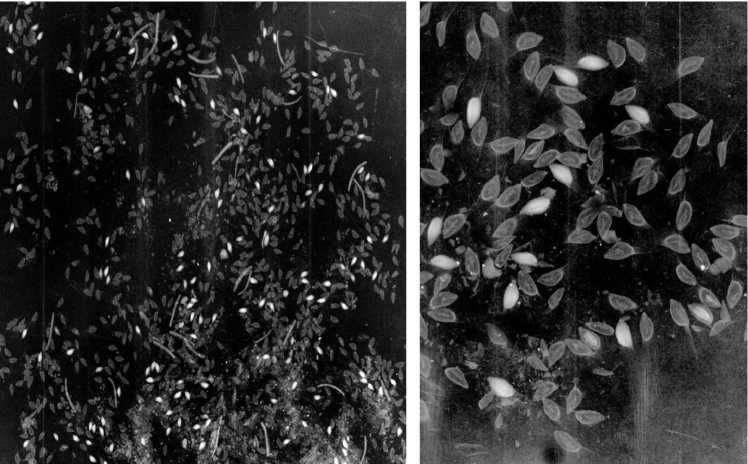

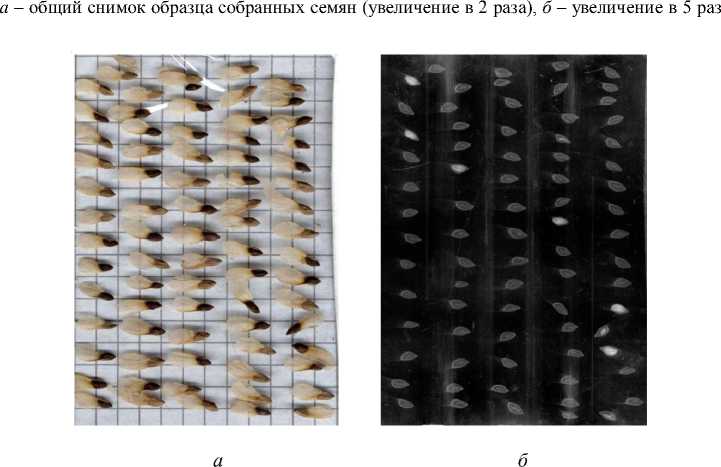

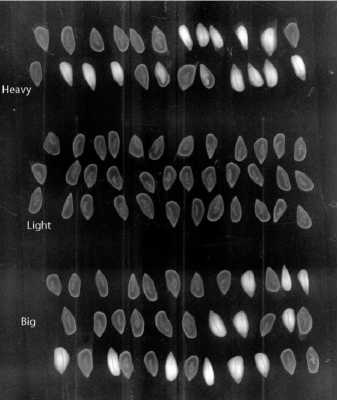

Перед началом изучения особенностей прорастания семян ели Глена в лаборатор- ных условиях нами было проведено их рентгенографическое исследование. Этот метод недеструктивного анализа репродуктивных диаспор позволяет использовать для дальнейшей работы конкретные семена, прошедшие рентген [28; 32]. Первые партии еще нечищенных семян были проанализированы на выявление наличия выполненных полноценных (или полнозерных) семян (см. рис. 3–5). Как видно из представленных рисунков, все семена имеют одинаковый внешний вид, не позволяющий выявлять и идентифицировать неразвитые и щуплые семена среди них. Выявив в общем образце семян (см. рис. 3) выполненные диаспоры, хотя и незначительное их количество (не более 15 % от общего числа семян), семена были почищены и отвеяны, затем разобраны по качеству (см. рис. 4). Самые тяжелые «выполненные и полнозерные» (с массой 1 000 шт. от 3,3 до 4,9 г) были отобраны для дальнейшего проращивания и оценки всхожести. Результаты всхожести семян ели Глена представлены в таблице 3.

Из данных таблицы 3 видно, что отобранные выполненные качественные (тяжелые) семена имеют высокую энергию про-

Таблица 2

Биометрические показатели семян Picea glehnii, собранных от растений, выращиваемых в Ботаническом саду Петра Великого

|

Семена |

Размеры, мм |

Масса 1 000 шт. |

|

|

длина |

ширина |

||

|

Выполненные |

4,8 ± 0,5 |

2,0 ± 0,5 |

4,1 ± 0,3 |

|

4,0 – 5,5 |

1,5 – 3,0 |

3,3 – 4,9 |

|

|

Щуплые |

4,4 ± 0,4 |

1,9 ± 0,3 |

2,0 ± 0,5 |

|

3,4 – 5,2 |

1,4 – 3,0 |

1,5 – 2,8 |

|

Примечание. В числителе – средние значения, в знаменателе – размах показателя (max-min)

Таблица 3

Лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян Picea glehnii

|

Образец |

Всхожесть, % |

Энергия прорастания на 5-й день, в % |

|

Средний из нечищенных семян (без разбора на фракции) |

38 |

13 |

|

Отвеянные (почищенные) (без разбора на фракции) |

22 |

9 |

|

Фракция «тяжелые» (очищенные и отвеянные) |

75 |

49 |

|

Фракция «крупные» (выполненные, с крылом) |

44 |

17 |

|

Фракция «легкие» |

0 |

0 |

растания уже на 5-й день (до 50 %) и суммарно за 30 дней общая всхожесть их составляет 75 %. Однако в урожае семян 2014 г. процентное соотношение «выполнен-ные-щуплые семена» составляет 1 : 9. Это говорит о том, что растения, растущие в Ботаническом саду Петра Великого, уже на- чинают продуцировать полноценные семена (достигли переходного возрастного состояния из G1 к состоянию G2), которые можно использовать для посевов и выращивания растений для использования в городском озеленении или для решения частных ландшафтных проектов.

а

б

Рис. 3. Предварительная оценка наличия выполненных семян Picea glehnii в образце, собранном в 2014 г.:

Рис. 4. Рентгеноскопия семян Picea glehnii урожая 2014 г.:

а – семена, разложенные для рентгеноскопии; б – рентгеновский снимок семян. «Светлые» – выполненные, «полнозерные» семена

а

Рис. 5. Очищенные и разобранные по фракциям семена Picea glehnii урожая 2014 г., разобранные по размерам:

б

Верхний ряд – «тяжелые», выполненные семена, средние – «пустые» или «щуплые», нижние – «крупные»

Заключение

Ель Глена – Picea glehnii (F. Schmidt) Mast. – редкий вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, обладающий высокими декоративными качествами, заслуживает более широкого распространения в культуре. Ель Глена в условиях Санкт-Петербурга (Ботанического сада Петра Великого) образует полноценные семена. В 2015 г. за более чем 120-летний период культуры впервые получено ее семенное потомство.

Для посева следует использовать только тяжелые, выполненные семена. После высушивания и раскрытия собранных шишек семена следует тщательно чистить и отве-вать, удаляя все легкие (щуплые и невыполненные, пустозерные).

Получение семенного потомства ели Глена свидетельствует об улучшении адаптационных возможностей этого вида на северо-западе России и может способствовать его акклиматизации в ряду семенных поколений и продвижению на север. Как редкий вид, имеющий ограниченный ареал и культивируемый лишь в немногих ботанических садах России, ель Глена нуждается в сохранении Ex situ и более широком вовлечении в культуру.

Список литературы Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt) Mast., Pinaceae) в Санкт-Петербурге

- Ананьев, М. Е. Влияние класса роста деревьев сосны на качество семян/М. Е. Ананьев, Е. Г. Парамонов//Вестник Алтайского государственного аграрного университета. -2009. -№ 7 (57). -С. 19-23.

- Андронов, Н. М. О зимостойкости деревьев и кустарников в Ленинграде/Н. М. Андронов//Труды Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР. -1953. -Сер. 6, вып. 3. -С. 165-220.

- Архипов, М. В. Микрофокусная рентгенография растений/М. В. Архипов, Н. Н. Потрахов. -СПб.: Технолит, 2008. -194 с.

- Барченков, А. П. Морфологическая изменчивость генеративных органов лиственницы сибирской в Восточной Сибири и Северо-восточной Монголии/А. П. Барченков, Л. И. Милютин, С. Жамъянсурен//Хвойные бореальной зоны. -Т. XXX, № 1-2. -Красноярск, 2012. -С. 16-21.

- Булыгин, Н. Е. Дендрологические фонды садов и парков Ленинграда/Н. Е. Булыгин, О. А. Связева, Г. А. Фирсов; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова АН СССР. -Деп. в ВИНИТИ 28.06.1991. -№ 2790 -В 91.

- Булыгин, Н. Е. Дендрология/Н. Е. Булыгин, С. Г. Сахарова. -СПб.: СПбГЛТА, 2004. -104 с.

- Булыгин, Н. Е. Основные результаты и перспективы дальнейшей интродукции хвойных на Северо-Западе России/Н. Е. Булыгин, Г. А. Фирсов, В. Н. Комарова; Ленингр. лесотехн. акад. -Деп. в ВИНИТИ 15.06.1989. № 3983 -В 89.

- Бухарина, И. Л. Биоэкологические особенности травянистых и древесных растений в городских насаждениях/И. Л. Бухарина, А. А. Двоеглазова. -Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 2010. -184 с.

- Вольф, Э. Л. Наблюдения над морозостойкостью деревянистых растений/Э. Л. Вольф//Тр. бюро по прикл. ботан. -1917. -Т. 10, № 1. -С. 1-146.

- ГОСТ 14161-86. Семена хвойных пород. Посевные качества. Технические условия. -М.: Госстандарт СССР, 1987. -12 с.

- Ишмуратова, М. М. Семена травянистых растений: особенности латентного периода, использование в интродукции и размножении in vitro/М. М. Ишмуратова, К. Г. Ткаченко. -Уфа: Гилем, 2009. -116 с.

- Коропачинский, И. Ю. Древесные растения Азиатской России/И. Ю. Коропачинский, Т. Н. Встовская. -Новосибирск: Гео, 2012. -707 с.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)/гл. ред. Ю. П. Трутнев ; сост. Р. В. Камелин . -М.: Т-во науч. изд. КМК, 2008. -855 с.

- Красная книга Сахалинской области: Растения/отв. ред. В. М. Еремин. -Южно-Сахалинск: Сахалин. кн. изд-во, 2005. -348 с.

- Красная книга СССР: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. В 2 т. Т. 2. -2-е изд. -М.: Лесн. пром-сть, 1984. -480 с.

- Липский, В. И. Биографии и литературная деятельность ботаников и лиц, соприкасавшихся с Императорским Ботаническим Садом/В. И. Липский//Императорский С.-Петербургский Ботанический Сад за 200 лет его существования (1713-1913). Ч. 3. -Пг., 1913-1915. -С. 1-536.

- Махнева, С. Г. Состояние мужской генеративной системы сосны обыкновенной при техногенном загрязнении среды: автореф. дис.... канд. биол. наук/Махнева Светлана Георгиевна. -Екатеринбург, 2005. -20 с.

- Микрофокусная рентгенография/Н. Н. Потрахов . -СПб.: ЭЛБИ, 2012. -80 с.

- Монтеверде, Н. А. Музей и Биологическая Лаборатория Императорского С.-Петербургского Ботанического Сада/Н. А. Монтеверде//Императорский С.-Петербургский Ботанический Сад за 200 лет его существования (1713-1913). Ч. 2. -СПб., 1913. -С. 99-130.

- Недолужко, В. А. Конспект дендрофлоры российского Дальнего Востока/В. А. Недолужко. -Владивосток: Дальнаука, 1995. -208 с.

- Потрахов, Е. Н. Портативные рентгенодиагностические комплексы семейства «ПАРДУС»/Е. Н. Потрахов, А. Ю. Грязнов//Невский радиологический форум. -СПб.: СПбГМУ, 2009. -С. 423-424.

- Правдин, Л. Ф. Сосна обыкновенная/Л. Ф. Правдин. -М.: Наука, 1964. -192 с.

- Регель, Э. С острова Сахалина/Э. Регель//Вестник Российского общества садоводства в С.-Петербурге. -1862. -№ 7. -С. 333.

- Рентгенография растений при решении задач семеноведения и семеноводства/М. В. Архипов //Известия СПбГАУ. -2010. -№ 19. -С. 36-40.

- Связева, О. А. Деревья, кустарники и лианы парка Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова (К истории введения в культуру)/О. А. Связева. -СПб.: Росток, 2005. -384 с.

- Ткаченко, А. Н. Репродуктивная способность клонов сосны на лесосеменной плантации Брянской области/А. Н. Ткаченко//Лесное хозяйство. -2001. -№ 1. -С. 38-39.

- Ткаченко, К. Г. Взаимодополняющие методы изучения и сохранения редких и полезных растений в условиях ex situ и in situ/К. Г. Ткаченко//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Естественные науки». -2010. -№ 9 (80). -Вып. 11. -С. 25-32.

- Ткаченко, К. Г. Возможности использования рентгенографического метода для изучения латентного периода растений/К. Г. Ткаченко//Рекомендации. Онтогенез интродуцированных растений в ботанических садах Советского Союза: тез. докл. III Всесоюз. совещ., Алма-Ата, июнь 1991 г. -Киев, 1991. -С. 170.

- Ткаченко, К. Г. Гетеродиаспория и сезонные колебания в ритмах прорастания/К. Г. Ткаченко//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Естественные науки». -2009. -№ 11 (66), вып. 9 (1). -С. 44-50.

- Ткаченко, К. Г. Гетеродиаспория как стратегия жизни и ритмов развития нового поколения/К. Г. Ткаченко//IX Всероссийский популяционный семинар «Особи и популяция -стратегия жизни» (2-6 окт. 2006 г., г. Уфа). Ч. 1. -Уфа, 2006. -С. 237-242.

- Ткаченко, К. Г. Жизнеспособность -как критерий разнокачественности диаспор/К. Г. Ткаченко//Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф., Петрозаводск, 22-27 сент. 2008 г. Ч. 6. -Петрозаводск, 2008. -С. 339-341.

- Ткаченко, К. Г. Рентгеноскопический анализ репродуктивных диаспор некоторых видов лекарственных и эфирномасличных растений/К. Г. Ткаченко//Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям. К 100-летию изучения эхинацеи в Украине: материалы IV Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Полтава, 14-15 мая 2015 г. -Полтава, 2015. -С. 156-160.

- Фирсов, Г. А. Времена года в Ботаническом саду Петра Великого на Аптекарском острове/Г. А. Фирсов, Ю. С. Смирнов. -СПб.: Deluxe Media, 2012. -118 с.

- Фирсов, Г. А. Древесные растения Красной книги России в Ботаническом саду Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН/Г. А. Фирсов//Ботанические сады в современном мире: теоретические и прикладные исследования: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию со дня рожд. акад. Л.Н. Андреева (Москва, 5-7 июля 2011 г.). -М.: Т-во науч. изд. КМК, 2011. -С. 689-693.

- Фирсов, Г. А. Изменение уровней адаптированности редких видов дендрофлоры России, интродуцированных в Санкт-Петербурге за прошедшие 100 лет/Г. А. Фирсов, А. В. Волчанская//Растительный мир Азиатской России. -2012. -№ 2 (10). -С. 150-153.

- Фирсов, Г. А. Хвойные в Санкт-Петербурге/Г. А. Фирсов, Л. В. Орлова. -СПб.: Росток, 2008. -336 с.

- Хвойные Санкт-Петербургской лесотехнической академии/Л. В. Орлова, Г. А. Фирсов, А. А. Егоров, В. Ю. Неверовский. -СПб.: СПбГЛТА, 2011. -88 с.

- Classification and phytogeography of larch forests of Northeast Asia/P. V. Krestov, N. B. Ermakov, S. V. Osipov, Y. Nakamura//Folia Geobotanica. -2009. -Vol. 44, № 4. -P. 323-363.

- Conifer Index Plantarum 2011-2012/V. V. Gardens, B. Cesko. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.conifertreasury.org. -Title from screen.

- Krestov, P. V. Diversity and current state of knowledge on Korean pine forests in the Russian Far East/P. V. Krestov//Sustainable development of Korean pine resources: proceedings of symposium of Korean pine. -Harbin, 2008. -P. 23-32.

- Krestov, P. V. Phytogeography of higher units of forests and krummholz in North Asia and formation of vegetation complex in the Holocene/P. V. Krestov, A. M. Omelko, Y. Nakamura//Phytocoenologia. -2010. -Vol. 40, № 1. -P. 41-56.

- Krestov, P. V. Vegetation and natural habitats of Kamchatka/P. V. Krestov, A. M. Omelko, Y. Nakamura//Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft. -2008. -Vol. 20. -P. 195-218.

- Nakamura, Y. Synmorphology and synchronology of coniferous forests, Vaccinio-Piceetea in Northeastern Asia/Y. Nakamura, P. V. Krestov//ECOHABITAT. -2008. -Vol. 15. -P. 105-111.

- National Biodiversity Strategy and Action Plan of DPR Korea. -Pyongyang: DPR Korea, 2007. -122 p.

- Rehder, A. Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America/A. Rehder. -2nd ed. -N. Y.: The MacMillan Company, 1949. -996 p.

- Yano, K. Site preference and occurrence patterns of Picea jezoensis and Abies sachalinensis on decayed logs in natural coniferous forests in Hokkaido, Northern Japan/K. Yano, M. Shibuya//Journal of Forest Research. -2010. -№ 15(2). -P. 108-114. -Electronic text data. -Mode of access: http://hdl.handle.net/2115/42947. -Title from screen.