Еще одно захоронение представителя аланской социальной элиты начала раннего средневековья из Кисловодской котловины (по архивным материалам А. П. Рунича)

Автор: Савенко С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

Кисловодская впадина богата интересными местами с разных периодов. Ряд богатых комплексов 5-го и 6-го вв. были идентифицированы там. Многие из них были не только обнаружены, но и введены в академическую литературу А. П. Рунича. Его архив содержит данные, которые ранее не были доступны специалистам. В этой статье представлены читатели с одним из этих комплексов - № 1 (8) с Березовского могильника 2, который содержит признаки, указывающие на статус элиты: в катакомбе был похоронен мужчина, ребенок (девочка?), Женщина и молодежь с обильными и разнообразные тяжелые товары. Они включали в себя престижные предметы, отражающие высокий статус: меч с инкрустированным крестом, золотую облицовку для оболочек или горитос, бронзовый котел с железной ручкой, серебряные предметы, церемониальные пряжки ремня и другие детали костюма. Что касается уровня благосостояния, то эти тяжелые грузы не так щедры, как диапазон, найденный в катакомбах 10 на кладбище Лермонтовская Скала, но они четко выделяются из других захоронений в районе. Этот комплекс отражает мнение о том, что Кисловодская депрессия занимала особое место в социально-политическом пространстве Северо-Кавказского региона во время Великой миграции народов, как центра власти, в отношении ее социальной иерархии и света может пролить на конную и «королевскую» моду в отношении погребальных ритуалов.

Кисловодская котловина, аланы, элитные погребения, престижные вещи, княжеская мода

Короткий адрес: https://sciup.org/14328624

IDR: 14328624

Текст научной статьи Еще одно захоронение представителя аланской социальной элиты начала раннего средневековья из Кисловодской котловины (по архивным материалам А. П. Рунича)

Кисловодская котловина - особый природно-географический и эколого-культурный микрорегион Северного Кавказа, известный археологам в связи с наличием ярких и ценных комплексов и артефактов различных исторических эпох, включая эпоху Великого переселения народов. Первым стал вводить в научный оборот богатые комплексы V-VI вв. н. э. окрестностей Кисловодска А. П. Ру-нич (1911–1986). Они были выявлены в могильниках: Лермонтовская скала 2 ( Рунич , 1976. С. 256, 266), Острый мыс 1 ( Рунич , 1975. С. 128, 129), склеповый Кугульский 2 ( Рунич , 1979. С. 242. Рис. 7), Мокрая Балка 1 ( Афанасьев, Рунич , 2001. С. 228–231. Рис. 150, 151) и др. Эти материалы, наряду с находками других исследователей, позволили отнести район Кисловодска к «центрам власти» рас-

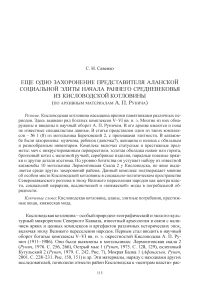

Рис. 1. Карта месторасположения могильника Березовский 2

сматриваемого периода ( Казанский, Мастыкова , 2001. С. 139–161; Мастыкова , 2008а. С. 154, 155).

Во время подготовки конференции, посвященной 100-летию А. П. Рунича (Археология и краеведение Кавминвод…, 2012), на базе Пятигорского краеведческого музея очередной раз изучались архивы и просматривались коллекции археолога-краеведа, хранящиеся в музеях Пятигорска, Кисловодска и Ставрополя. Среди этих материалов имеются данные, не вошедшие в отчеты. Публикация посвящена представлению и интерпретации одного из них – комплекса № 1 (8) из могильника Березовский 2, обладающего показателями «элитности». Данный комплекс имеет и другую нумерацию. В фондах хранящего его Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» могильник назван «Березовским-III» (КИКМ, Оф. 3559). Имеются машинописные листы описания А. П. Ру-ничем комплекса под указанным номером. Но в неопубликованной рукописи А. П. Рунича «Березовский могильник № 2», находящейся в музее «Крепость» (КИКМ, Оф. 4735/7. С. 5) и ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»

(ПКМ, Оф. 12135), данное захоронение отнесено к могильнику Березовский 2 под номером 12 (13). В связи с приведенными обстоятельствами мы используем порядковый номер хранения Кисловодского музея и следуем логике его исследователя А. П. Рунича, связывая комплекс с могильником Березовский 2, внесенным нами в общий перечень памятников археологии Кисловодской котловины под номером 234 ( Афанасьев и др. , 2004. С. 131, 132).

Этот памятник расположен в границах Кисловодской котловины, вблизи и частично на территории поселка Левоберезовский (бывший Пчелосовхоз) Предгорного района Ставропольского края, на высокой скальной террасе левобережной части ущелья реки Березовки, на расстоянии 4,2–4,5 км к юго-юго-западу от окраины г. Кисловодска (рис. 1).

Предлагаемое определение комплекса проводится во избежание дальнейшей путаницы, поскольку в полевой документации А. П. Рунича имеется могильник, названный им «Березовский № 3» ( Рунич , 1959. С. 17). Но этот объект располагался в ином месте, примерно на 4 км ближе к Кисловодску, и относился к кобанскому времени.

Для выяснения состава инвентарных наборов костяков катакомбы их необходимо было частично реконструировать, для чего использовались отдельные неполные иллюстрации А. П. Рунича, его описание погребения (КИКМ, Оф. 4735/9) и реально сохранившиеся коллекции в фондах КИКМ «Крепость».

Описание погребального комплекса № 1 (8)

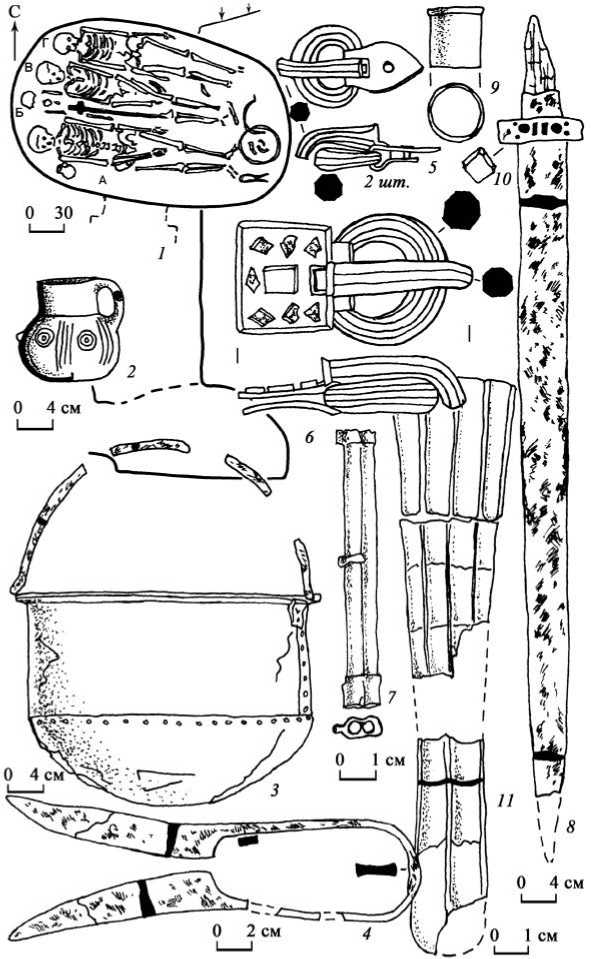

Рассматриваемое захоронение № 1 (8) могильника Березовский 2 было совершено в достаточно глубокой (378 см от дневной поверхности) камере, вырубленной в плотной мергелистой глине. Входная яма и часть камеры были разрушены. В камере, размеры которой (233 х 145 х 75 см) превосходят средние, расчищены останки 4 погребенных, лежавших вытянуто на спине (ориентировка – ЗЗС): мужчины, маленького (до 2–3 лет) ребенка – девочки (?), женщины и подростка, возможно юноши (рис. 2, 1 ). Смещение скелетов не отмечено, но часть находок выявлена в заполнении камеры выше уровня дна. А. П. Рунич связывал это обстоятельство с деятельностью грызунов. Не выявлялись в камере и дополнительные элементы обряда – подстилки, подсыпки.

Первым от входа был мужчина-воин (костяк А) с мечом, перекрестье которого инкрустировано цветными стеклами (рис. 2, А-8 ). Длина двулезвийного клинка около 80 см (острие обломано), наибольшая ширина – 4,5–5 см. Он лежал вдоль левой руки мужчины, перекрывая костяк ребенка. В области нижней части истлевших ножен обнаружена тонкая золотая фольга с фигурным контуром и рельефными продольными полосами во фрагментах (рис. 2, А-11 ; цв. илл. X, 4 ). Можно предполагать, что этой фольгой была обложена часть ножен. Навершие рукояти, вероятно, завершалось бронзовой цилиндрической обоймой высотой 16–17, диаметром – 14–15 мм (рис. 2, А-9 ). Такая интерпретация предмета дана А. П. Руничем. Однако не исключено, что это изделие являлось трубчатой горловиной металлического флакона, части корпуса которого входили в инвентарь второго погребенного.

Рис. 2. Комплекс № 1 (8) могильника Березовский 2.

Чертежи катакомбы и погребальный инвентарь костяка 1

А. 1 – план и разрез катакомбы; 2 – кружка; 3 – котел; 4 – ножницы; 5 – пряжки (2 шт.); 6 – массивная пряжка; 7 – игольник из трубочек; 8 – меч с инкрустированным перекрестьем; 9 – обойма; 10 – вставка от перекрестья меча; 11 – обкладка из тонкой фольги.

2 – керамика; 3, 7, 9 – бронза, железо; 4 – железо; 5 – серебро; 6 – серебро, позолота, альмандин; 8 – железо, стекло; 10 – стекло; 11 – золото

На пояснице мужчины находилась крупная серебряная пряжка с овальной утолщенной в передней части граненой рамкой, выступающим хоботковидным граненым язычком и квадратным позолоченным щитком обоймы, украшенным альмандиновыми вставками; общая длина с хоботком – 65 мм (рис. 2, А-6 ; цв. илл. X, 1 ).

Две серебряные обувные пряжки с овальной, утолщенной в передней части граненой рамкой, выступающим хоботковидным граненым язычком и геральдическими пластинчатыми щитками обойм выявлены у берцовых костей. Длина пряжек с хоботком – 40 мм (рис. 2, А-5 ; цв. илл. X, 2 ).

У правого плеча располагалась керамическая кружка с пятью умбоновид-ными выступами с рельефными обводами и пролощеными полосами на тулове, высота кружки – 108–110 мм (рис. 2, А-2 ). Выше сосуда возле правого виска лежал бронзовый игольник из двух соединенных цилиндрических трубочек, общая длина предмета – 77 мм (рис. 2, А-7 ; цв. илл. X, 3 ).

В ногах располагался металлический бронзовый (медный?) кованый и клепаный котел с железной дуговидной ручкой и креплениями-ушками (рис. 2, А-3 ) с костями барана или козы внутри него. Котел был склепан из трех листов (2 – корпус, 1 – дно). Деформированное тулово корпуса первоначально было цилиндрическим с расширенным путем отгиба верхним краем (сначала почти горизонтально, затем узкая кромка загнута вверх). Дно в виде шарового сегмента приклепано сверху к нижней части тулова заклепками с плоскими округлыми шляпками, расположенными на расстоянии от 15 до 40 мм друг от друга. Диаметр шляпок – 5–6 мм. Тулово склепано из двух примерно одинаковых по длине прямоугольных листов, соединенных нахлестом шириной 6–8 мм, один край листа сверху, другой под низ. Заклепки здесь также имели овальные шляпки диаметром 4–6 мм и располагались на расстоянии 20–30 мм друг от друга. У краев листов, идущих под низ, прикреплялись железные крепления с отверстиями для изогнутых концов уключин ручки. Они были выполнены из подпрямоугольной ленты, изогнутой по конфигурации верхнего края котла. Высота – примерно 80 мм, ширина – 20 мм. Диаметр дна котла около 310 мм, диаметр по краю – 330–332 мм, высота корпуса с отгибом края, без дна – 145 мм. Высота дна – примерно 85–90 мм. Толщина листов – 1–1,5 мм.

Справа от котла лежали железные пружинные ножницы во фрагментах общей длиной 225–230 мм (рис. 2, А-4 ).

В погребальный набор, возможно, входили также мелкие серебряные предметы от деталей ножен и фрагменты железных предметов, найденные в заполнении, но их соотношение с данным костяком четко не фиксируется.

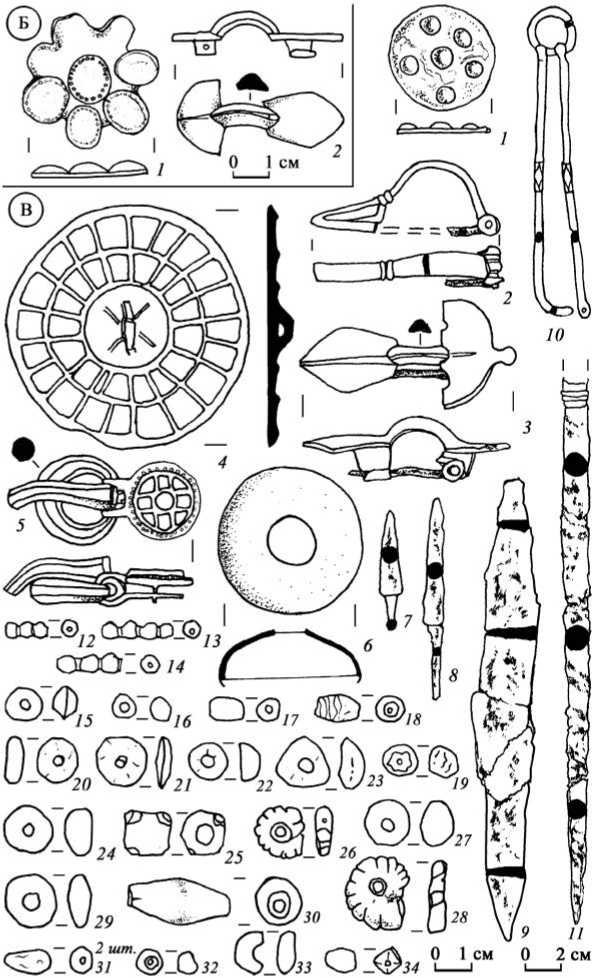

На груди ребенка (костяк Б) была бронзовая семилепестковая брошь (на обороте сохранились следы припоя, вероятно, от приемника иглы и держателя оси пружины или шарнира) с прозрачными желтыми овальными стеклянными вставками на лепестках и в центре (сохранилось 5 вставок), общая ширина предмета 37 мм (рис. 3, Б-1 ; цв. илл. X, 5 ), и серебряная двупластинчатая малая литая фибула, одна пластина которой подромбовидная, другая – сегментовидная, общая длина фибулы 47 мм (рис. 3, Б-2 ; цв. илл. X, 6 ).

Женский костяк (костяк В) сопровождался обильным инвентарем. В области поясницы располагался ряд предметов. Дисковидное бронзовое украшение

Рис. 3. Комплекс № 1 (8) могильника Березовский 2.

Погребальный инвентарь костяка 2 и костяка 3 (частично)

Б. 1 – украшение – имитация броши; 2 – фибула. В. 1 – пластинчатое украшение; 2, 3 – фибулы; 4 – зеркало; 5 – пряжка; 6 – часть флакона; 7, 8 – наконечники стрел; 9 – нож; 10 – ногтечистка и копоушка на кольце; 11 – витой стержень (штырь?); 12–25, 27, 29–34 – бусы из различных материалов; 26, 28 – подвески

(имитация броши) с овальными стеклянными красными несимметрично расположенными вставками, диаметр диска – 29 мм (рис. 3, В-1 ; цв. илл. X, 8 ). Массивная серебряная пряжка с овальной утолщенной в передней части рамкой, выступающим хоботковидным граненым язычком и округлой обоймой, инкрустированной зелеными в оттенках стеклянными вставками, общая длина 52 мм (рис. 3, В-5 ; цв. илл. X, 7 ). Зеркало дисковидное с центральной петлей и рельефным зонно-лучевым орнаментом из металлического сплава серого цвета, средний диаметр 66–67 мм (рис. 3, В-4 ; цв. илл. X, 10 ). Туалетный набор из серебряных ногтечистки и копоушки на одном кольце, в средней части корпусов обоих предметов – врезной многогранный элемент, длина без кольца 74–77 мм (рис. 3, В-10 ; цв. илл. X, 9 ). Две серебряные фибулы: одна двучленная прогнутая подвязная с ленточным корпусом, переходящим в кольцо для крепления бронзовой оси пружины, игла – железная (сломана), длина 52 мм (рис. 3, В-2 ); вторая – двупластинчатая малая литая, передняя пластина подромбовидная, задняя – сегментовидная с вырезами и выступом в виде кнопки, игла и пружина бронзовые, ось для крепления пружины железная, длина 58 мм (рис. 3, В-3 ; цв. илл. X, 11 ). Часть бронзового флакона в виде сжатого пластинчатого шарового сегмента, диаметром 38 мм (рис. 3, В-6 ).

В области шеи и грудной клетки расчищены разнообразные по материалу, размерам и расцветке бусы из одноцветного и многоцветного стекла, фаянса, янтаря, сердолика, других камней, мела, сурьмы (?), раковин – «аммонитов» (цв. илл. XI). Из стекла были изготовлены бусины: трехсоставная и четырехсоставная с внутренним серебрением; трехсоставная синяя; бисегментовидная синяя; неправильно овальная из темного стекла, подпризматическая с широким цилиндрическим каналом голубая; биусеченно-коническая из светло-желтого стекла; неправильно овальные уплощенные из полупрозрачного темно-синего стекла (2 экз.); подцилиндрическая сжатая синяя; половина бусины уплощенно-кольцевидная из белого стекла; неправильно овальная, в сечении ромбовидная, светло-зеленая; уплощенно-цилиндрические стеклянные глазчатые, фон черный, капли белые (3 экз.); крупная овально-сжатая из многоцветного стекла, фон черный, 2 ломаные линии – белая и коричневая; крупная овально-сжатая из многоцветного стекла, фон зеленый, 4 ломаные линии – белые; подэллипсоидной формы из многоцветного стекла с поперечно-полосчатым орнаментом, полосы голубого, серого и светло-желтого цвета; сжато-овальная темно-синяя, сжатоцилиндрическая из синего стекла; сжато-цилиндрическая мозаичная из многоцветного стекла: цвета – черный, белый, желтый, коричневый; сжато-овальная с продольно частополосчатым орнаментом, полоски изогнутые синие, темнокоричневые, желтые; сжато-подцилиндрическая с широким каналом из зеленоватого стекла; подцилиндрическая сжатая зелено-голубая; подэллипсоидной формы из многоцветного стекла, фон синий, колечки белые; полиэдрическая

Б. 1 – бронза, стекло; 2 – серебро;

В. 1 – бронза, стекло; 2, 3 – серебро, железо; 4 – металлический сплав; 5, 10, 11 – серебро; 6 – бронза; 7–9 – железо; 12, 13 – стекло с внутренним серебрением; 14, 15, 16, 24, 25, 30, 31 (2 шт.) , 32, 33, 34 – стекло разноцветное; 17, 19, 27 – сердолик; 18, 21 – камень; 20, 22, 23, 29 – янтарь; 26, 28 – раковины

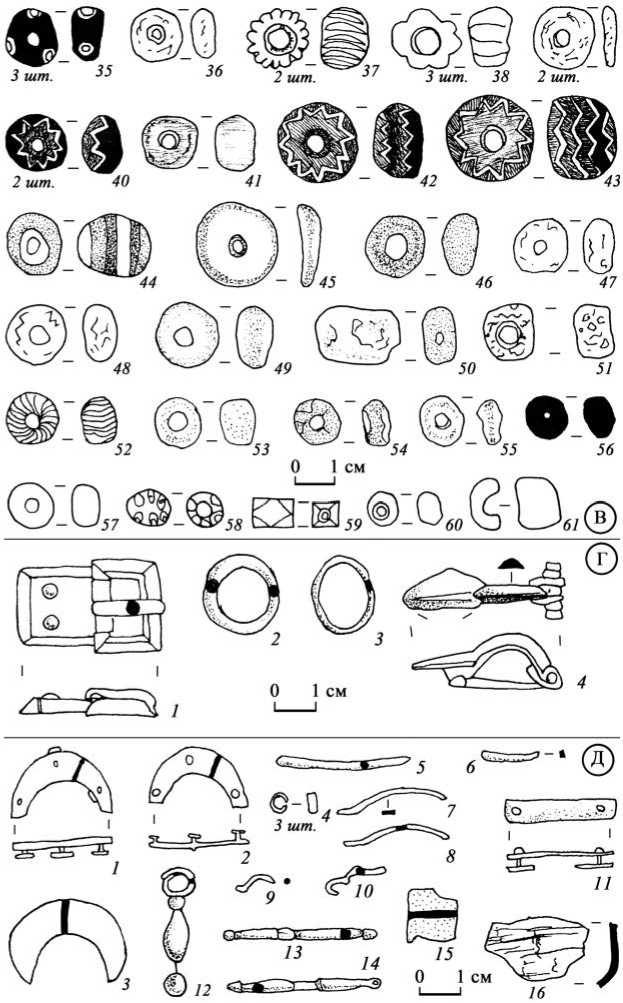

Рис. 4. Комплекс № 1 (8) могильника Березовский 2.

Погребальный инвентарь костяка 3 (частично), костяка 4 и находки в заполнении катакомбы (частично)

14-гранная светло-синяя полупрозрачная; овальная синяя (рис. 3, В-12–16, 25, 30–34; 4 , В–35, 42–44, 46, 48, 51–53, 57–60 ).

Встречены 2 фаянсовые ребристые бусины зелено-голубого цвета (рис. 4, В-37 ).

Из янтаря изготовлены 9 бус: округло-уплощенная; неправильно-овально-уплощенная коричневая; потреугольная уплощенная темно-коричневого цвета; дисковидная коричнево-красная; уплощенно-овальная темно-коричневого цвета; дисковидная красно-коричневая; 2 сжато-цилиндрические с неровной поверхностью красно-коричневого и желто-коричневого цвета; овально-уплощенная (+ фрагмент) коричневая (рис. 3, В-20, 22–23, 29; рис. 4. В-36, 39, 47, 49, 55 ).

4 сердоликовые бусины: подпризматическая желто-коричневая; неправильно овальная из желтого с прожилками сердолика; овально-уплощенная светло-коричневая; сжато-овальная с неровной поверхностью светло-коричневого цвета (рис. 3, В-17, 19, 27; 4 , В-54 ). Из серого камня изготовлено 2 бусины – подцилиндрическая и уплощенно-сегментовидная (рис. 3, В-18, 21 ), из мела – часть цилиндрической с широким каналом (рис. 4, В-61 ).

Обнаружены 2 бусины-подвески из плоских спирально завитых раковин типа аммонитов с центральным отверстием (рис. 3, В-26, 28 ) и 2 тяжеловесные бусины из сурьмы (рис. 4, В-41, 45 ).

У левого бедра погребенной был железный нож длиной 125 мм (рис. 3, В-9 ). У берцовой кости – 2 мелких железных наконечника стрел с редким овальным в сечении бойком, длиною 31 и 54 мм (рис. 3, В-7–8 ). У стоп ног располагался длинный витой железный заостренный, округлый в сечении стержень (штырь?) во фрагментах, общая длина более 30 см, в сечении – до 15 мм (рис. 3, В-11 ). Предположительно он мог быть связан с металлическим котлом.

На четвертом погребенном (костяк Г) на грудной клетке была бронзовая двучленная фибула с пластинчатым приемником и ножкой подромбовидной формы, игла и пружина бронзовые, но другого цвета, чем корпус, ось для крепления пружины железная; общая длина – 43 мм (рис. 4, Г-4 ). На поясе располагалась бронзовая прямоугольно-рамчатая пряжка с язычком, не выходящим за рамку, и квадратным щитком обоймы общей длиной 38 мм (рис. 4, Г-1 ) и два бронзовых колечка, овальные в плане и в сечении, разной толщины (рис. 4, Г-2–3 ).

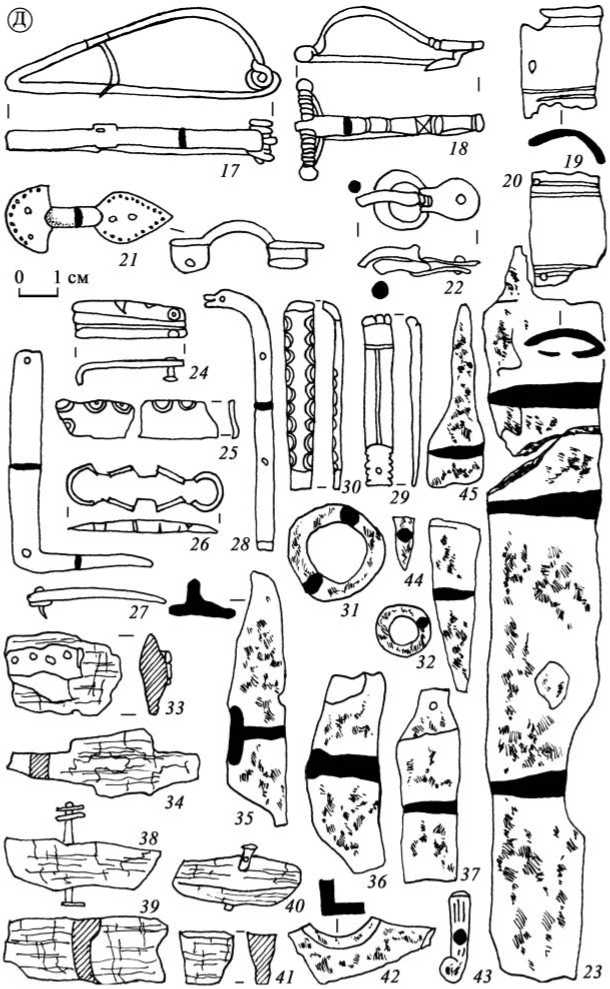

Ряд различных предметов, включая некоторые описанные бусы, находились в заполнении выше пола, частично в кротовьих норах. Среди них были луновидные накладки со штифтами для крепления – бронзовая (цв. илл. XI, 6 ) и 2 серебряные (рис. 4, Д-1–3 ). Группа изделий из серебра: колечки разомкну тые (3 экз.) цилиндрические (рис. 4, Д-4 ); обоймы от ножен кинжала или ножа

В. 35–61 – бусы из различных материалов;

Г. 1 – пряжка; 2–3 – кольца височные; 4 – фибула;

Д. 1–3 – луновидные накладки; 4 – колечки; 5–10 – проволочные скобки; 11 – накладка; 12 – серьга с каплевидной подвеской; 13–14 – фигурные «скалочки»; 15 – фрагмент пластинки; 16 – фрагмент пластинки;

В. 35 (3 шт.), 40, 42–44, 46, 48, 51–53, 56–60 – стекло многоцветное; 36, 39, 47, 49 – янтарь; 37, 38, 55 – фаянс; 41, 45 – сурьма; 50, 54 – сердолик; 61 – мел;

Г. 1–4 – бронза;

Д. 1, 5–15 – бронза; 2, 3, 4 (3 шт.) – серебро; 16 – дерево

Рис. 5. Комплекс № 1 (8) могильника Березовский 2. Находки в заполнении катакомбы (продолжение)

пластинчатые, в сечении подлинзовидные, с парами углубленных поперечных полос по краям (рис. 5, Д-19–20 ); пряжка с округлой в плане и в сечении, утолщенной в передней части рамкой, хоботковидным сильно выступающим язычком и овальным щитком обоймы, общая длина 33 мм (рис. 5, Д-22 ; цв. илл. XI, 2 ); оковка от ножен, пластинчатая узкая, с двумя вдавленными поперечными линиями (рис. 5, Д-24 ; цв. илл. XI, 3 ); фрагменты пластинчатой обкладки (?) с орнаментом в виде полукружий с точкой посередине (рис. 5, Д-25 ; цв. илл. XI, 3 ); предмет фигурный – деталь от ножен (?), длина – 43 мм (рис. 5, Д-26 ); Г-образная обивка от ножен, высота – 60 мм, ширина – 38 мм (рис. 5, Д-27 ; цв. илл. XI, 3 ); обивка от ножен в виде удлиненной полосы с двумя отверстиями и загнутым концом, оформленным головкой змеи или другого животного, высота – 70 мм (рис. 5, Д-28 ; цв. илл. XI, 3 ); ременные наконечники (?) в виде подпрямоугольных утолщенных полосок с рельефной средней частью и орнаментом в виде насечек или частых смежных овальных углублений по продольным краям (рис. 5, Д-29–30 ; цв. илл. XI, 5 ).

Выявлена также серия предметов из бронзы: проволочные скобки и фрагменты креплений, в сечении овальные и прямоугольные (рис. 4, Д-5-10 ; цв. илл. XI, 6 ); накладка вытянуто-прямоугольная со штифтами и запорными пластинками (рис. 4, Д-11 ; цв. илл. XI, 6 ); литая серьга с каплевидной подвеской и утолщением на переходе к колечку (рис. 4, Д-12 ); фигурные «скалочки» (рис. 4, Д-13–14 ); фрагмент пластинки (рис. 4, Д-15 ); крупная дуговидная фибула с приемником, закрепленным через отверстие в крестообразном корпусе, железной осью для крепления пружины, общая длина изделия – 70 мм (рис. 5, Д-17 ; цв. илл. XI, 4 ); фибула двучленная прогнутая подвязная с уплощенной орнаментированной на-пилами дужкой и вертикальной стойкой для крепления оси пружины, общей длиной – 50 мм (рис. 5, Д-18 ); фибула двухпластинчатая малая, одна пластина подромбовидная, другая – сегментовидная, с приклепанными приемником иглы и стойкой для крепления оси пружины, по краям пластин и дужки – пуансонный орнамент, длина – 45 мм (рис. 5, Д-21 ).

Из железа выполнены: части однолезвийного кинжала (или боевого ножа), в сечении удлиненно-подтреугольного, длина сохранившейся части – 20 см, ширина лезвия у черена – 3 см (рис. 5, Д-23 ); кольца – большое и малое, овальные в плане и овально-уплощенные в сечении, диаметр – 25 и 16 мм (рис. 5, Д-31–32 ); детали предметов усложненного Г-образного и Т-образного сечения (рис. 5, Д-35–36, 42 ); часть предмета (рис. 5, Д-37 ); фрагменты от овальных в сечении черешков стрел со следами дерева на поверхностях (рис. 5, Д-43–44 ); нож во фрагментах (рис. 5, Д-45 ).

Д. 17, 18, 21 – фибулы; 19, 20 – обоймы от ножен кинжала или ножа; 22 – пряжка; 23 – части кинжала или боевого ножа; 24 – оковка от ножен; 25 – фрагменты обкладки; 26 – фигурный предмет – деталь от ножен (?); 27 – обивка от ножен; 28 – обивка от ножен; 29, 30 – детали оформления ножен (?); 31, 32 – кольца; 33, 34, 38–41 – детали предметов со штифтами; 35, 36, 42 – детали предметов усложненного сечения; 37 – часть ножа; 43, 44 – фрагменты от черешков стрел; 45 – нож во фрагментах;

Д. 17, 18, 21 – бронза; 19, 20, 22, 24–30 – серебро; 23, 31, 32, 35–37, 42–45 – железо; 33, 34, 38–41 – дерево, бронза

Встречены детали резных деревянных предметов с бронзовыми штифтами и без них различной конфигурации (рис. 5, Д-33, 34, 38–41 ), возможно от сосуда; фрагмент деревянной пластинки (рис. 4, Д-16 ).

Хронология, социально-культурный контекст

Состав инвентаря представленного комплекса позволяет выделять его из числа рядовых и ординарных захоронений и заслуживает более обстоятельной социально-культурной оценки.

Интерпретация социальной символики и содержания погребального обряда была и остается актуальной и исключительно сложной задачей археологической науки (см., напр.: Погребальный обряд…, 1999; Теоретические и методические подходы…, 2005; Культ предков вождей, правителей…, 2010 и др.). Одним из важных в этой области является очевидное, но далеко не всегда в достаточной мере учитываемое положение о том, что захоронение – это результат понимания общественных норм, обычаев и традиций погребальной обрядности и выражения отношения к умершему (-им) живых представителей сообществ, преимущественно его (их) родственников и близких людей. Самооценка и реальная ситуация прижизненного социального положения в обществе умершего могла отличаться (и нередко отличалась) от того, как его определяли участники погребальной церемонии. Социально-информативными исследователи считают: масштабность и сложность погребального сооружения; половозрастной и количественный состав погребенных; социально-функциональную маркированность, состав, степень богатства и престижности инвентарных наборов; соотношение погребального комплекса с другими захоронениями могильника; соотношение комплекса с подобными в культурно-хронологическом смысле погребениями других могильников.

Исходя из учета указанных обстоятельств, был проведен анализ представленного комплекса в сравнении с близкими по хронологии и качественным характеристикам «элитными» захоронениями Кисловодской котловины и контактных территорий. На основании его результатов предложена общая социальнокультурная оценка данного захоронения и погребенных в нем людей.

Начнем с суждений о хронологическом определении комплекса. Набор разнообразных предметов из катакомбы представляется репрезентативным для соотнесения его с разработанными и опубликованными хронологическими построениями Г. Е. Афанасьева (1976; 1979. С. 43–51), В. Б. Ковалевской (1981. С. 83–97. Рис. 60–64), А. К. Амброза (1989), И. П. Засецкой (1994), О. А. Гей, И. А. Бажана (1997), М. П. Абрамовой (1997), И. О. Гавритухина, В. Ю. Малашева (1998. С. 28–86), М. М. Казанского, А. В. Мастыковой (1998. С. 102–135; 2010. С. 160–163) и других исследователей.

Комплекс содержит в своем составе большое число предметов, морфологические и технологические особенности которых широко используются для выделения хронологических индикаторов и реперов (поясные пряжки, фибулы, предметы вооружения, бусы). Особенно яркими характеристиками обладают пряжки. Пять из шести экземпляров имеют овальные, утолщенные в передней части рамки с сильно выступающими за них хоботковыми язычками, часто выполненными из многогранного в сечении прута. Исследователи, начиная с ранних работ И. П. Засецкой (1968. С. 52, 53), А. К. Амброза (1971. С. 102, 103), такие пряжки уверенно относят к V в. н. э. Сегодня для подобных образцов можно найти немало аналогий в материалах Северокавказского региона. Уточнения последнего времени, предложенные И. О. Гавритухиным и В. Ю. Малашевым, восприняты у них Т. А. Габуевым (Габуев, Хохлова, 2012. С. 23, 24). Они касаются относительно раннего (первые десятилетия V в.) признака хоботковых пряжек, когда язычки на них плотно прилегают к корпусу рамки на всей их длине. Морфологические особенности наших экземпляров позволяют датировать их первой половиной – серединой V в. н. э.

От большинства пряжек комплекса отличается только шестая прямоуголь-но-рамчатая пряжка с небольшим язычком (рис. 4, Г-1 ). Она выглядит более архаичной. В погребениях V в. прямоугольно-рамчатые экземпляры редки ( Ковалевская , 1979. Табл. 6, 176–179 ; Табл. XXI, 23, 24 ). В. Ю. Малашев на позднесарматских материалах определил подобные пряжки как разновидность П3б и установил время их бытования в пределах III в. н. э. ( Малашев , 2000. С. 196, 221. Рис. 2). Но сходные пряжки из Крыма, правда более крупные и без обоймы, А. И. Айбабин датировал по аналогиям конца IV – V в. с территории Венгрии ( Айбабин , 1990. С. 49).

Из семи фибул комплекса три – малые двупластинчатые черняховской традиции. На Северном Кавказе, включая Кисловодскую котловину, они встречаются в комплексах V в. н. э. ( Мастыкова , 2009. С. 48, 268. Рис. 23). Фибула с ромбической ножкой из комплекса инвентаря костяка 4 (рис. 4, Г-4 ) отнесена И. О. Гавритухиным к серии Киев – Тайманово и датирована не ранее гуннского времени ( Гавритухин , 2007. С. 21).

Двучленная прогнутая подвязная фибула из комплекса третьего костяка (рис. 3, В-2 ) «понто-кавказской традиции» ( Мастыкова , 2009. С. 41–43) и находит почти полную аналогию в погребении 483 могильника Дюрсо, в котором найдены также близкие формы пряжек, туалетного набора, двухтрубчатый игольник, разновидности янтарных бус ( Дмитриев , 1982. С. 92. Рис. 9, 5а, 12, 13, 15, 28, 39 ). Погребение отнесено А. В. Дмитриевым к I этапу существования могильника, т. е. к последней трети V в. н. э. (1982. С. 103).

Две другие фибулы, найденные в заполнении катакомбы, имеют следующие морфологические особенности. Фибула Д-18 (рис. 5, Д-18 ) может быть отнесена к образцам, принадлежащим, по А. В. Мастыковой, к черняховской (восточногерманской) традиции, один из сходных образцов найден в могильнике Бжид-1 ( Мастыкова , 2009. С. 267. Рис. 22, 2 ). Крупная бронзовая фибула Д-17 (рис. 5, Д-17 ) обладает признаками абхазских, в частности по типу крепления приемника ( Воронов , 1979. С. 46–48).

Меч комплекса по зарисовке А. П. Рунича очень похож на парадный экземпляр из катакомбы № 123 могильника Мокрая Балка-1 (Афанасьев, Рунич, 2001. С. 228, 230, 231. Рис. 151). М. М. Казанский датировал его первой половиной – серединой V в. н. э. (2008. С. 748). К сожалению, сам предмет пока не обнаружен в фондах Кисловодского музея «Крепость» и нет возможности изучить его более детально. На рисунке он показан широким, и можно предполагать, что лезвие имело два продольных ребра жесткости, как и другие ранневизантийские экземпляры.

Обращает на себя внимание золотая пластинчатая обкладка (рис. 2, А-11 ; цв. илл X, 4). Она очень сходна с находкой в ограбленном княжеском погребении из Батасека в Придунайской Венгрии, датированном И. Ковриг «эпохой Аттилы» – временем его восьмилетнего безраздельного господства в 40-х – начале 50-х гг. V в. н. э. ( Ковриг , 1982. С. 10. Рис. 4). Накладки из пластин сходного облика известны и в некоторых комплексах южнорусских степей гуннского времени, например у с. Новогригорьевка на Днепре, у Брюхановского выселка на Урале ( Засецкая , 1994. Табл. 5, 15–16 ; 45, 1, 9, 10 ). Однако к нашему экземпляру наиболее близок батасекский образец. Уже в начале 1950-х гг. венгерские ученые высказали оригинальную точку зрения о том, что данные накладки были связаны с символическими золотыми луками, являвшимися принадлежностью особо высокопоставленных лиц в гуннском обществе ( Harmatta , 1951. P. 107–151; László , 1951. P. 91–106 и др.). Предмет из нашего комплекса трудно трактовать в подобном качестве. Помимо нескольких наконечников стрел и их фрагментов, других деталей лука не выявлено. В описании комплекса А. П. Рунич связывал золотые пластинчатые накладки с ножнами меча. А. В. Комар усомнился в связи с луками и других подобных пластин, отождествляя их с накладками на ножны мечей ( Комар , 2013. С. 90, 91).

Существенное сходство обнаруживают между собой рассматриваемый комплекс и погребения в гробницах № 4 и 5 могильника Гиляч в Верхнем Прикубанье. Захоронение воина с мечом в гробнице № 4, помимо ряда сходных пряжек и металлического котла, содержало также аналогичные лунарные накладки ( Минаева , 1982. С. 228. Рис. 5, 2–7, 11 ). В женском погребении в гробнице № 5 могильника Гиляч были сходные образцы малых фибул и кружка с пятью ум-боновидными выступами (Там же. С. 231. Рис. 6, 5, 6, 10 ). А. К. Амброз (1989. С. 22, 36), М. П. Абрамова (1997. С. 50, 62, 63; Рис. 40, 41) и другие исследователи датировали эти комплексы в границах V в. н. э.

Укладываются в пределы первой половины – середины V в. также разновидности бус, серьга с каплевидной подвеской и другие материалы. Таким образом, наличие датирующих категорий предметов позволяет достаточно уверенно отнести данный комплекс к первой половине V в. н. э. Исторически этот период был связан со временем расцвета державы Аттилы, ее падением после смерти великого правителя и разгрома в 453 г. и последовавшего вскоре разгрома его сыновей при Недао. Тогда часть сателлитов и союзников, входивших в воинские формирования степной державы, стали возвращаться с запада на восток, в частности в Предкавказье.

Катакомба, в которой совершено захоронение, по глубине и площади камеры (2,63 м2) превышает средние показатели для могильников V–VIII вв. Кисловодской котловины, но не выходит за определенные Д. С. Коробовым пределы – 1,5–3 м2 (2003. С. 138). При этом следует учитывать коллективность захоронения.

А. П. Рунич в неопубликованной рукописи статьи о могильнике подчеркивал нетипичную коллективность захоронения (КИКМ Оф. 4735/7. С. 5). Это действительно так и подтверждается данными моей обобщающей работы 1984 г.

по анализу количественного состава погребенных в раннесредневековых катакомбных могильниках региона ( Савенко , 1984. С. 66, 67) и еще более обстоятельной проработкой Д. С. Коробова (2003. С. 140–147). Но, используя разработанный мною метод расчета необходимого минимума площади камеры на одного погребенного в пределах 0,74–0,86 м2 для вытянутых погребений ( Савенко , 1989. С. 12), можно предполагать, что камера при сооружении изначально была рассчитана на коллективное захоронение трех взрослых и одного ребенка.

Комплекс содержит ряд статусных и престижных предметов: меч с инкрустированной гардой, деталями и обкладками ножен, металлический котел, особые элементы костюма, в частности богато украшенные поясные пряжки, имитации брошей со вставками. Применение кластерного анализа позволило Д. С. Коробову (2003. С. 197) установить, что бронзовые котлы по уровню престижности шли на втором месте после привозных стеклянных сосудов. К числу статусных относились и мечи средиземноморского или ранневизантийского типа ( Казанский , 2008. С. 748). Большая часть данных предметов связана с первым от входа мужским погребением. Но и в детском и женском комплексах есть престижные изделия. Обращают на себя внимание семилепестковое украшение и серебряная фибула у ребенка, имитация броши, серебряные инкрустированная пряжка и две фибулы, богатый и разнообразный набор бус с относительно большим числом янтарных, сердоликовых образцов, подвесок из раковин. Многие из них – импорты, что является показателем богатства и социальной значимости (см.: Савенко , 1993. С. 130–140). Данные предметы относятся к престижным, характеризующим т. н. княжескую моду ( Мастыкова , 2008б. С. 26–34; 2009. С. 159–164, 171–174).

Только расположенный у дальней стенки камеры костяк подростка не имел выделяющихся по качественным характеристикам предметов, а на поясе у него была бронзовая пряжка (рис. 4, Г-1 ). Учитывая это, можно предполагать, что семейная группа из мужчины, женщины и маленького ребенка была подхоронена в катакомбу с более ранним погребением подростка. Но в описании А. П. Руни-ча говорится, что на костяке была серебряная фибула, которая, вероятно, не сохранилась. С этим погребенным могли быть связаны и другие предметы, обнаруженные в заполнении камеры. Среди них однолезвийный кинжал в ножнах с серебряными обоймами. То есть и этот умерший мог выделяться по своему инвентарному набору. Но аргументов для однозначного вывода по данному поводу недостаточно.

У нас нет оснований для предположения о том, что захоронения были совершены не одновременно. Не располагаем мы данными для суждения о возможном специальном умерщвлении кого-либо из погребенных в связи со смертью мужчины-воина, как это предполагала (по материалам богатых воинских захоронений в катакомбах более поздней салтово-маяцкой культуры) С. А. Плетнева (1967. С. 80). Вероятно, по какой-то причине вся семья или, по крайней мере, мужчина, женщина и маленький ребенок умерли и были погребены одновременно.

Следует попытаться определить положение данного захоронения среди других погребений могильника Березовский 2. К сожалению, мы не знаем точного местонахождения катакомбы и ее пространственного соотношения с могилами, доследованными А. П. Руничем в 1958-м и в последующие годы. Но некоторые общие представления о характере могильного поля и исследованных на нем погребениях составить можно.

Могильник был открыт случайно в мае 1938 г., когда ездок пригородного хозяйства санатория Наркомзема проезжал на лошади по грунтовой дороге в 6–7 км от Кисловодска и лошадь его оступилась в провал. Об этом сообщала газета «Пятигорская правда» от 27.05.1938 г. ( Луцкевич , 1938. С. 3) И. Филлитов с товарищами (Б. Власенко и Г. Колесниковым) раскопали этот провал и на глубине примерно 2 м обнаружили скелет человека, в ногах которого располагался «покоробленный» медный котел. У черепа найдены глиняный сосуд и золотая серьга. Сведения о находке поступили в Пятигорский краеведческий музей, и за получением предметов в хозяйство ездил сотрудник музея М. Д. Милютин. Сами предметы, за исключением фрагментированной железной дуговидной ручки от котла (ПКМ, Оф. 630), в коллекции музея в настоящее время не обнаружены, но имеются дневниковые записи известного кавминводского археолога-краеведа Н. М. Егорова. В них содержится схематический рисунок котла, очень сходного с представленным в нашем комплексе, но несколько более крупного (диаметр по кромке – 350 мм, общая высота – 260 мм), указание, что череп погребенного был деформирован, а серьга изготовлена из «червонного» золота и весила 5 г. Милютин же указал, что находчики раскопали еще одно захоронение.

Таким образом, можно предполагать, что на могильнике Березовский 2 было еще одно богатое захоронение с металлическим котлом. И этот факт не ограничивает обнаруженные на памятнике неординарные комплексы. В отчете А. П. Рунича за 1958 г. описывается катакомба 1 того же могильника, также доследованная рабочим совхоза П. А. Замотиным, содержавшая одиночное захоронение с железным мечом длиной около 80 см и шириной до 5 см. Кроме меча в погребении были: стеклянный сосуд, керамические кувшин и кружка, железная и бронзовая пряжки с простыми язычками без рамок ( Рунич , 1959. С. 9, 10).

Интересным был и комплекс захоронения № 3 рассматриваемого могильника с вытянутыми костяками взрослого с железным кинжалом длиной 37,5 см и подростка с двумя керамическими сосудами, обработанными коровьим и несколькими бараньими альчиками. Уникальным является крупный керамический сосуд – котел, в котором лежали кости овцы или козы; их часто клали и в металлические котлы. А. П. Рунич назвал его имитацией металлического котла, что оправдано, и подчеркнул высокое качество его формовки и обжига. Котел высотой 244 мм и наибольшим диаметром тулова 297 мм хранится в Пятигорском краеведческом музее (ПКМ, Оф. 6915).

Материалы могильника из отчета 1958 г. А. П. Рунича публиковались В. А. Кузнецовым, определившим их датировку в пределах V–VI вв. (Кузнецов, 1962. С. 15), и М. П. Абрамовой, которая отнесла их к периоду, включающему и V в. (1997. С. 41. Рис. 26). Но в могильнике, по всей вероятности, имеются также материалы IV в., особенно в не прошедших по отчетам комплексах (КИКМ. Оф. 4735/8–10). Как минимум три из них устроены в узких подбоях с широкими шахтами и содержат относительно более ранние образцы керамических сосудов. Из описанных А. П. Руничем в неопубликованной рукописи 13 погребальных комплексов могильника Березовский 2 (включая захоронение 1938 г. и анализируемый нами комплекс) к V в. н. э. уверенно можно отнести только 4, включая, кроме названных, еще одно индивидуальное женское погребение в катакомбе № 1 (9) с керамической миской, железным ножом, металлическим зеркалом и серебряной малой двухпластинчатой фибулой, такой как на рис. 3, В-3 из анализируемого нами комплекса. Три из них содержали статусные вещи, включая бронзовые котлы, меч, стеклянный сосуд, золотую серьгу и др. При всей случайности выборки следует констатировать высокий процент неординарных погребений на памятнике. При этом он не имел существенных отличий от большинства многочисленных раннесредневековых некрополей Кисловодской котловины и был связан с относительно небольшим городищем (размерами 55 х 67 м) с остатками двух смежных башен и несколькими другими постройками, расположенном на скальном обрыве левого берега р. Березовки в черте поселка Левоберезовского, на южной его окраине (Афанасьев и др., 2004. С. 131).

Сравнение комплекса № 1 (8) могильника Березовский 2 с другими подобными богатыми захоронениями могильников Кисловодской котловины и соседних территорий региона эпохи Великого переселения народов позволяет говорить о существовании в этот период определенного состава предметов, установленного традиционными социальными нормами, мужских воинских и женских элитных инвентарных наборов ( Абрамова , 1997; Казанский, Мастыкова , 2001; Мастыкова , 2009). Так, например, Д. С. Коробов (2003. С. 236) для мужских комплексов выделяет: бронзовые котлы, мечи, стеклянные сосуды.

По уровню богатства анализируемое захоронение заметно уступает наборам катакомбы 10 могильника Лермонтовская Скала № 2, который был и остается одним из самых богатых среди близких по времени элитных комплексов Кисловодской котловины и всего Центрального и Западного Кавказа. В захоронении № 1 (8) Березовского могильника 2 нет обилия золотых предметов, стеклянных сосудов, деталей конской сбруи. Но погребенного в катакомбе мужчину сопровождали предметы подобного уровня: меч с обкладками ножен, пластинчатые золотые обкладки, парадные инкрустированные пряжки и металлический котел. По этим и другим показателям захоронение явно выделялось из числа других погребений могильника, Кисловодской котловины и всего региона V – начала VI в. н. э. Аналогичными или близкими по уровню могут считаться: погребение в катакомбе 123 могильника Мокрая Балка I и захоронение № 11 в могильнике Лермонтовская Скала 2.

Значимым показателем является распространение в таких погребениях привозных предметов из отдаленных территорий – Причерноморья, Восточной и Центральной Европы, Византии. Эта тема уже неоднократно обсуждалась исследователями, но хочется остановиться на некоторых ее аспектах. Импортными на начальной стадии их появления в Северокавказском регионе были кованые и клепаные бронзовые (медные) котлы с железными ручками. В первые века н. э. подобные образцы типа «Дебелт» были распространены в римских провинциях Европы ( Засецкая , 1994. С. 109). Но в южнорусских степях и на Северном Кавказе находки данных предметов ранее середины V в. н. э. единичны

( Савенко , 2009. С. 340–342). Затем они достаточно широко распространяются в регионе. Только в Кисловодской котловине нам известны около 20 их находок из 11 могильников: Клин-Яр-3 (8 экз.), у сан. Орджоникидзе (2), «Задвижка» (2), Лермонтовская Скала 2 (2), Березовский 2 (2), Мокрая Балка 1, Острый Мыс 1, Зеленогоский у «хлораторной», Западный Кугульский склеповый, Нарт-Баши, Красные Камни (все по одному). Логично предполагать, что основными импульсами распространения этих предметов в центральных районах Северного Кавказа были связи с Западом и возвращение участников европейских походов гуннов после разгрома «державы Аттилы» вскоре после 453 г. вместе с «походными», по мнению А. П. Рунича (1976. С. 265), котлами.

В нашем комплексе еще целый ряд предметов дальнего западного происхождения. Это пластинчатые обкладки ножен меча, фибулы восточногерманской традиции, янтарные бусы, редкие в регионе подвески из раковин. А. В. Масты-кова отметила нетипичность раковин-подвесок для понто-кавказского региона и распространенность их в Европе (2009. С. 80, 81).

Небезынтересно заметить, что элитные комплексы в Кисловодской котловине нередко являются коллективными захоронениями. В катакомбе № 10 могильника Лермонтовская скала 2 было три частично смещенных костяка, и инвентарь тоже встречался на различных уровнях заполнения камеры. Давно обсуждается вопрос о неодноактности и даже значительном хронологическом различии ( Амброз , 1980. С. 20; Малашев , 2001. С. 38, 39) погребений в этой катакомбе. Два смещенных костяка были найдены вместе с более поздним воинским мужским погребением в камере катакомбы № 123 Мокрой Балки 1. Мужчина-воин лежал ближе к входу, возле смещенного к дальней стенке второго костяка в захоронении № 11 могильника Лермонтовская Скала 2 (см., например: Абрамова , 1997. С. 35–40. Рис. 20, 22, 25). Мужчина со смещенным черепом был обнаружен и в склепе № 3 Западного Кугульского могильника, в котором также находился и смещенный женский скелет ( Рунич , 1979. С. 238–240. Рис. 5). Данные факты, возможно, свидетельствуют, что вернувшихся из походов воинов хоронили в катакомбах своих близких и родственников спустя определенное время после смерти первых. Вероятно, это подчеркивало осознание прочности семейных уз самими знатными воинами и (или) устроителями похорон.

Исходя из всего вышесказанного, погребенного в катакомбе № 1 (8) могильника Березовский 2 мужчину-воина можно причислить к представителям высшего разряда социальной элиты местного аланского общества указанного времени, который участвовал в гуннских походах в Европе и вернулся в родные края после разгрома державы Аттилы. Лишь в виде исключения можно предполагать, что этот человек сам не принимал участия в походах, а был близок к кому-то из соотечественников с описанной выше судьбой и смог унаследовать или приобрести престижные предметы, с которыми его погребли в катакомбе. Его общественное и материальное положение отразилось и на состоянии близких родственников, включая маленького ребенка. Неясным остается соотношение с погребенным под условным номером 4. Возможно, и этот подросток был представителем данной семьи (сын, брат?). Предположение о его более раннем погребении подтвердить однозначно не удается.

Данный комплекс V в. н. э. подтверждает мнение исследователей об особом месте Кисловодской котловины в социально-политическом пространстве Северокавказского региона в эпоху Великого переселения народов как центра власти, социальной иерархии и престижной всадническо-княжеской моды в погребальной обрядности. Процесс классообразования при этом оставался еще на ранней стадии его развития, когда родовые отношения продолжали превалировать над социально-статусными связями. Это выражалось, в частности, в традиции погребения представителей социальной элиты на семейно-родовых могильниках относительно небольших укрепленных поселений региона.

Список литературы Еще одно захоронение представителя аланской социальной элиты начала раннего средневековья из Кисловодской котловины (по архивным материалам А. П. Рунича)

- Абрамова М.П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III-V вв. н. э. М.: ИА РАН. 165 с.

- Айбабин А.И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 1. Симферополь: Таврия. С. 3-86, 175-241.

- Амброз А.К., 1971. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. I//СА. № 2. С. 96-123.

- Амброз А.К., 1980. Бирский могильник и проблемы хронологии Приуралья в IV-V вв.//Средневековые древности евразийских степей/Отв. ред. С.А. Плетнева. М.: Наука. С. 3-56.

- Амброз А.К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа V-VII вв. М.: Наука. 134 с.

- Археология и краеведение Кавминвод в контексте межрегиональных связей и контактов, 2012. Материалы межрегиональной научной конференции 17-18 ноября 2011 г./Под ред. С.Н. Савенко. Пятигорск: Вестник Кавказа. 200 с.

- Афанасьев Г.Е., 1976. Проблемы хронологии раннесредневековых памятников Северного Кавказа (по материалам могильника Мокрая Балка): Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М. ИА АН СССР. 23 с.

- Афанасьев Г.Е., 1979. Хронология могильника Мокрая Балка//КСИА. Вып. 158. С. 43-51.

- Афанасьев Г.Е., Рунич А.П., 2001. Мокрая Балка. Вып. 1: Дневник раскопок. М.: Научный мир. 252 с.

- Афанасьев Г.Е., Савенко С.Н., Коробов Д.С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.: Научный мир. 240 с.

- Воронов Ю.Н., 1979. Материальная культура Абхазии I тысячелетия н. э.//КСИА. Вып. 159. С. 44-52.

- Габуев Т.А., Хохлова О.С., 2012. Дробная датировка курганов могильника Брут 1 (Северная Осетия)//РА. № 4. С. 16-25.

- Гавритухин И.О., 2007. Финал черняховской культуры//Восточная Европа в середине I тыс. н. э./Отв. ред. И.О. Гавритухин, А.М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 9-24. (Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей; Вып. 9.)

- Гавритухин И.О., Малашев В.Ю., 1998. Перспективы изучения хронологии раннесредневековых древностей Кисловодской котловины//Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (вопросы хронологии). Материалы II Междунар. археологической конф./Под ред. Д.А. Сташенкова, А.Ф. Кочкиной, Л.В. Кузнецовой. Самара: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. С. 28-86.

- Гей О.А., Бажан И.А., 1997. Хронология эпохи «готских» походов (на территории Восточной Европы и Кавказа). М.: ИА РАН. 144 с.

- Дмитриев А.В., 1982. Раннесредневековые фибулы из могильника на р. Дюрсо//Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. Советско-венгерский сборник/Отв. ред. А.К. Амброз, И.Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 69-106.

- Засецкая И.П., 1968. О хронологии погребений «эпохи Великого переселения народов» Нижнего Поволжья//СА. № 2. С. 52-62.

- Засецкая И.П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV -V в.). СПб.: Эллипс, Лтд. 223 с.

- Казанский М.М., 2008. Ранневизантийские парадные мечи на Северном Кавказе и в Северо-Восточном Причерноморье//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. Крупновские чтения. 1971-2006/Ред. А.Б. Белинский, А.А. Калмыков, В.И. Козенкова, С.Н. Кореневский, Н.В. Лопатин, С.Н. Савенко, В.Г. Петренко. М.; Ставрополь: Памятники исторической мысли; Наследие. С. 748.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 1998. Германские элементы в культуре населения Северного Кавказа в эпоху Великого переселения народов//ИАА. Вып. 4. С. 102-135.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2001. Центры власти и торговые пути в западной Алании в V-VI вв.//Северный Кавказ: историко-археологические очерки и заметки/Отв. ред. М.П. Абрамова, В.И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 138-161. (МИАР; № 3.)

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 2010. О хронологии престижного оружия и конского снаряжения «шиповского» горизонта на Северном Кавказе//Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Магас: Археологический центр им. Е.И. Крупнова, Пилигрим. С. 160-163.

- Ковалевская В.Б., 1979. Поясные наборы Евразии IV-XI вв. Пряжки. М.: Наука. 112 с. (САИ; Вып. Е1-2.)

- Ковалевская В.Б., 1981. Северокавказские древности//Степи Евразии в эпоху средневековья/Отв. ред. С.А. Плетнева. М.: Наука. С. 83-97. (Археология СССР.)

- Ковриг И., 1982. Погребение гуннского князя в Венгрии//Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. Советско-венгерский сборник/Отв. ред. А.К. Амброз, И.Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 6-13.

- Комар А.В., 2013. Комплекс из Макартета и ритуальные памятники гуннского времени//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов: сб. науч. тр./Ред. С.Г. Боталов, Н.Н. Крадин, И.Э. Любчанский. Челябинск: ЮУрГУ С. 88-109.

- Коробов Д.С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV-IX вв. СПб.: Алетейя. 379 с.

- Кузнецов В.А., 1962. Аланские племена Северного Кавказа. М.: АН СССР. 134 с. (МИА; Вып. 106.)

- Культ предков вождей, правителей в погребальном обряде: тезисы докл. Всеросс. науч. конф./Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН, 2010. 60 с.

- Луцкевич И., 1938. Ценная находка близ Кисловодска//Пятигорская правда. 27.05. С. 3.

- Малашев В.Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону/Отв. ред. Ю.К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232.

- Малашев В.Ю., 2001. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. 149 с. с

- Мастыкова А.В., 2008а. «Варварские королевства» эпохи Великого переселения народов у алан Центрального Предкавказья//ПИФК. Вып. XXI. С. 149-159.

- Мастыкова А.В., 2008б. «Княжеская» мода эпохи Великого переселения народов и северокавказский женский костюм//РА. № 3. С. 26-34.

- Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм центрального и западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Минаева Т.М., 1982. Раскопки святилища и могильника возле городища Гиляч в 1965 г.//Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. Советско-венгерский сборник/Отв. ред. А.К. Амброз, И.Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 222-234.

- Плетнева С.А., 1967. От кочевий к городам. М.: Наука. 199 с.

- Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений: сб. статей/Отв. ред. В.И. Гуляев, И.С. Каменецкий, В.С. Ольховский. М.: Восточная литература РАН, 1999. 248 с.

- Рунич А.П., 1959. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1958 год//Архив ИА РАН. Р-1. № 1720.

- Рунич А.П., 1975. Разведки у Кисловодска//АО 1974 г. М.: Наука. С. 128, 129.

- Рунич А.П., 1976. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской котловины//СА. № 3. С. 256-266.

- Рунич А.П., 1979. Раннесредневековые склепы Пятигорья//СА. № 4. С. 232-247.

- Савенко С.Н., 1984. Количественный состав погребенных в раннесредневековых катакомбах Центрального Предкавказья как социальный показатель//Археология и вопросы социальной истории Северного Кавказа/Отв. ред. проф. В.Б. Виноградов. Грозный: ЧИГУ С. 63-71.

- Савенко С.Н., 1989. Характеристика социального развития аланского общества по материалам катакомбных могильников X-XII вв. н. э.: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М.: МГУ. 25 с.

- Савенко С.Н., 1993. Предметы египетского, китайского, иранского происхождения в комплексах I тысячелетия н. э.//Кавказ и цивилизации Востока в древности и средневековье/Под ред. проф. А.В. Исаенко. Владикавказ: СОГУ С. 130-140.

- Савенко С.Н., 2009. Аланские всадники в письменных источниках и в археологических данных: вопросы сравнительного анализа//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX: Археология и краеведение/Под ред. А.Б. Белинского, А.А. Калмыкова, С.Н. Кореневского, Н.В. Лопатина, В.Г. Петренко. Ставрополь: Наследие. С. 331-358.

- Теоретические и методические подходы к изучению погребального обряда в современной археологии: тезисы докл. Всеросс. науч. конф./Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН, 2005. 48 с.

- László Gy., 1951. The Significance of the Hun Golden Bow//Acta Archaeologica Academiae Scientia-rum Hungariae. 1. P. 91-106.

- Harmatta J., 1951. The Golden Bow of the Huns//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae. 1. P. 107-151.