Еще раз к вопросу о ранних трепанациях головы в каменном веке: находка на Тельмановской стоянке и ее возможная интерпретация

Автор: Медникова М. б, Добровольская М. в, Бужилова А.П., Хартанович В.И., Селезнева В.И., Моисеев В.Г., Потрахов Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена описанию и интерпретации определенного поверхностного повреждения верхнепалеолитического человеческого кальвария. Скелетные останки, приписываемые Гомо, были обнаружены в 1959 году экспедицией во главе с А. Н. Рогачевым на сайте Тельмановской (Костенки 8). Микрофокусная радиография установила неотвратимый характер оперативного вмешательства, скорее всего, символическую трепанацию. Ближайшие аналоги Тельмановской находки известны среди моравской кроманьонской популяции в Долни-Вестонице, что указывает на сходство ритуальных практик в двух группах населения.

Верхний палеолит, тельмановская стоянка, символические трепанации, микрофокусная рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328476

IDR: 14328476

Текст научной статьи Еще раз к вопросу о ранних трепанациях головы в каменном веке: находка на Тельмановской стоянке и ее возможная интерпретация

В научной литературе прочно утвердилось представление о том, что трепанация черепа принадлежит к числу древнейших операций в истории человечества ( Медникова , 2001; 2004; Trepanation…, 2003).

В соответствии с наиболее общим определением под трепанацией мы понимаем любое полное или частичное удаление кости из свода черепа, осуществленное преднамеренно при жизни или после смерти человека.

Доисторические операции на краниальном своде неоднократно становились поводом для частных и обобщающих публикаций. В них обсуждались особенности оперативного вмешательства на черепе человека и процесс заживления; перспективы выживания (как ни поразительно, наиболее благоприятные для германского населения эпохи неолита). Специалистами разработаны классификации трепанаций, в частности, учитывающие цель, которую могла преследовать подобная операция.

Еще основоположник научного изучения трепанаций древности П. Брока ( Broca , 1877) выделил два их типа: 1) хирургическую, производившуюся в медицинских целях ( trepanatio ante mortem ) и 2) ритуальную, как правило, ставившую целью создание амулета из костного фрагмента, изъятого из трепанационного отверстия ( trepanatio post mortem sive posthuma ).

Впоследствии был открыт третий тип трепанации, производившейся не столько с целью перфорации черепа, сколько для удаления мозга и последующей мумификации.

Четвертый тип трепанации, так называемая символическая трепанация, описан Л. Бартушем ( Bartucz , 1950, P. 389) для раннесредневекового населения. Венгерские антропологи предложили рассматривать ее как прижизненную и не распространявшуюся дальше диплоэ, при которой внутренняя костная пластинка ( lamina interna ) воздействию не подвергалась. Эти операции считались лечебными процедурами, имевшими достаточно ограниченное распространение в определенную эпоху.

Однако более широкое рассмотрение поверхностных прижизненных повреждений выявило глубокую древность традиции и заставило предполагать действительно символическую и сакральную подоплеку таких манипуляций с телом человека, представлявших собой разновидность скарификации ( Медникова , 2001. С. 125; 2003. С. 147; 2007. С. 48). Глубокие шрамы могли наноситься в строго определенном месте головы в момент прохождения обряда посвящения и в знак приобретения нового статуса.

Особая заслуга в изучении феномена древних трепанаций принадлежит исследователям из северной столицы. Сделанные ими открытия сохраняют обще- мировое значение, подкрепляя тезис о том, что удача и кропотливый труд неотделимы друг от друга.

Интерес ленинградских медиков и антропологов к палеопатологии был в значительной степени инспирирован работами выдающегося исследователя Дмитрия Герасимовича Рохлина, создавшего, помимо широко известных публикаций ( Рохлин , 1965), музей костной палеопатологии на базе кафедры рентгенологии Первого Ленинградского медицинского института. Д. Г. Рохлин подготовил плеяду учеников, опубликовавших в 60-е годы ХХ в. ряд важных палеопатологических исследований.

Благодаря археологическим раскопкам в 1950-е гг. были получены ценнейшие палеоантропологические материалы, остающиеся ключевыми для понимания возможностей древнейшей хирургии черепа.

До настоящего момента самым древним случаем прижизненной хирургической трепанации считается пример из мезолитической Васильевки на Украине. Заслуга в идентификации этой трепанации принадлежит И. И. Гохману ( Гохман , 1966. С. 25). Этот случай был параллельно описан на страницах «Вопросов антропологии» учеником Д. Г. Рохлина В. А. Гойхманом (1966. С. 111–118). Убедительно доказано, что операция выполнена сверлением, за годы до смерти пациента.

В настоящий момент этот случай остается самым ранним опубликованным примером прижизненного трепанирования в Евразии, особенно после прямого датирования скелетных останков из данного погребения – 10,060 ± 105 BP OxA-3807 ( Jacobs , 1993).

Однако в поле внимания Ильи Иосифовича Гохмана находились и другие, не менее уникальные палеоантропологические материалы, связанные с трепанационной проблематикой. На протяжении долгих десятилетий И. И. Гохман заботливо сохранял чрезвычайно фрагментарные и сложные для изучения традиционными морфологическими методами скелетные останки Homo из раскопок Тельмановской стоянки. Некоторые фрагменты вызывали его особый интерес и неоднократно демонстрировались коллегам. Илья Иосифович щедро делился своими соображениями, планировал написать отдельную работу, но, к сожалению, методический уровень антропологии и плохая сохраность находок долгое время заставляли откладывать реализацию этих планов, так и не воплотившихся в публикации.

Развитие методик недеструктивного изучения скелетного материала в последние годы открывает новые возможности. Таким методом стала цифровая микрофокусная рентгенография – новейший способ оценки состояния костной ткани при патологических и деструктивных процессах, позволяющий исследовать мелкие и малоконтрастные детали изображения костных элементов при значительном увеличении объекта. Инновационные разработки специалистов кафедры электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского Электротехнического университета по созданию цифрового аналога микофокусной ренгенографии с размером фокусного пятна менее 100 мкм ( Потрахов , 2007) нашли успешное клиническое применение.

Первый в мировой практике опыт применения микрофокусной рентгенографии к палеоантропологическим объектам был предпринят нами в 2008 г. (Buzhilova et al., 2008; Бужилова и др., 2008а). Тогда на примере представителей различных археологических культур эпохи бронзы была продемонстрирована эффективность микрофокусной рентгеносъемки при диагностике травм, онкологических заболеваний и гормональных нарушений (Бужилова и др., 2009а). Этот же метод был успешно применен при описании особенностей морфологического строения фрагмента черепной крышки эпохи верхнего палеолита (Бу-жилова и др., 2009б); при диагностике заболеваний неандертальца из Киик-Ко-бы (Бужилова и др., 2008б).

Настоящая работа ставит своей целью частичное введение в научный оборот скелетных останков человека с Тельмановской стоянки верхнего палеолита. Применялась микрофокусная рентгенография, выполненная на базе ЛЭТИ.

Описание

Нами были обследованы фрагментарные скелетированные останки Homo, обнаруженные экспедицией ЛОИА АН СССР под руководством А. Н. Рогачева при раскопках Тельмановской стоянки (Костёнки 8) предположительно в 1959 г.2 Кости человека были найдены и при раскопках в 1963 и 1964 гг., но фрагменты черепа среди них не отмечены. При этом подчеркнуто, что «...в раскопе 1959 г. на таком же уровне (–50) залегали обоженные обломки черепа человека на кв.кв. и-52-53, з-52... Таким образом, все остатки костей человека, найденные во втором культурном слое на Тельмановской стоянке, располагались только на территории западного жилища. Обломки костей черепа находятся у антрополога М. М. Герасимова, кости человека из раскопов 1963 и 1964 гг. отданы для определения антропологу И. Гохману (г. Ленинград)» ( Рогачев , 1965. С. 28). Впоследствии все сохранившиеся останки костей человека были сконцентрированы в МАЭ.

В рамках данного сообщения особого внимания заслуживает фрагмент свода черепа из хранения отдела антропологии, ранее склеенный из трех частей (двух более крупных и одной более мелкой) под № и-52, и-52, и-53, что позволяет

Рис. 1. Фрагмент лобной кости человека, найденный при раскопках Тельмановской стоянки в 1959 г.

а – вид с наружной стороны определить топографию их залегания. Максимальная длина реконструированного фрагмента – 83 мм, его ширина – 58 мм (рис. 1а, б).

По характерным особенностям экзо- и эндокрана рассматриваемый объект может быть ассоциирован с верхне-центральной частью лобной кости (т. н. чешуей) (рис. 1в). Идентификации фрагмента способствует сохранность венечного шва на значительном протяжении справа и рельеф со стороны эндокрана. Например, характерный для теменных костей сосудистый рисунок отсутствует.

В центральной части склееного участка свода с внешней стороны можно видеть область локального понижения костной поверхности подокруглой формы, окаймленного зоной васкулярной реакции, что отражает местное усиление кровоснабжения. Вертикальное расстояние от верхнего края фрагмента до углубления –

Рис. 1. Фрагмент лобной кости человека, найденный при раскопках Тельмановской стоянки в 1959 г.

б – вид со стороны эндокрана порядка 28 мм. Диаметр углубления достигает 10 мм при максимальной глубине в центральной части до 2 мм. При соотнесении с общей конфигурацией разрушенной лобной кости ямка локализуется примерно по центру или чуть правее.

Хотя лобный бугор не акцентирован, его область определяется достаточно хорошо. Толщина свода в этом месте составляет около 6 мм.

На эндокране, на уровне ниже поверхностного повреждения фиксируется до четырех пальцевидных вдавлений, рассматриваемых в качестве симптомов повышенного при жизни внутричерепного давления. В верхней части фрагмента расположены арахноидальные лизисы (не менее 5).

При визуальном рассмотрении с правой стороны заметна возможная зажившая травма продолговатых очертаний 8 мм в длину, до 1,5 мм в ширину. Контур

Рис. 1. Фрагмент лобной кости человека, найденный при раскопках Тельмановской стоянки в 1959 г.

в – локализация фрагмента на своде черепа ее прямой, но дно поверхности повреждения неровное. На сломе кости, прилегающем к «травме», также видно небольшое локальное понижение костной поверхности. Толщина свода в этом месте составляет 5 мм. Рядом кость расширяется до 6 мм.

Микрофокусная рентгеносъемка производилась в режиме 20 кВ, 120 мкА, время экспозиции 15 с.

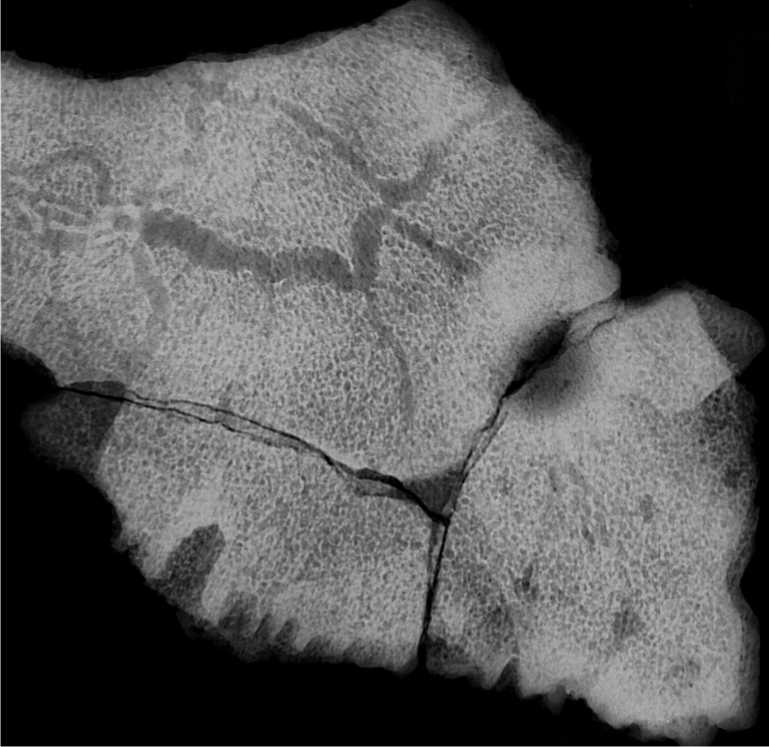

Полученные изображения помогают прояснить характер наблюдаемых на лобной кости с Тельмановской стоянки изменений (рис. 2).

Во-первых, предположение о прижизненной травме справа, по-видимому, не имеет под собой оснований. Очевидно, перед нами – результат разрушительных посмертных процессов.

Тем больший интерес представляет рассмотрение округлого повреждения в центре лобной кости. На рентгенограмме выявляется обширная зона склеро-

Рис. 2. Микрофокусная рентгенограмма фрагмента лобной кости с Тельмановской стоянки тизации. Это означает, что ямка в центральной части лба появилась при жизни. Мало того, прошел успешный процесс заживления этого глубого округлого шрама, затронувшего не только тонкие в этом месте свода мягкие ткани, но и костную ткань, включая верхнюю пластинку компакты и слой спонгиозы. Повреждение могло быть нанесено за месяцы и даже за годы до смерти индивидуума.

Здесь мы подходим к следующему моменту: необходимости возрастной идентификации. Судя по состоянию шва, это был молодой человек, и его венечный шов облитерирован еще не был. Судя по толщине чешуи лобной кости – это не был маленький ребенок, а в самом крайнем случае старший подросток или молодой взрослый.

К сожалению, архивные данные не дают нам веских оснований связывать с этим индивидуумом другие фрагменты, хотя, на наш взгляд, это не исключено.

В хранении отдела антропологии Кунсткамеры РАН имеется скопление фрагментов, названное нами первым, но, к сожалению, лишенное номеров. На отдельной бумажке, на которой хранился склееный кусок лобной кости, описанный выше, располагались депаспортизованные фрагменты черепа. Среди них:

-

1) Фрагмент правой теменной кости. Скорее всего из того же черепа. Толщина в области бугра около 5 мм.

-

2) Этот и последующие фрагменты имеют следы обжига, особенно заметные со стороны эндокрана. Фрагмент височной кости с сосцевидным отростком, правый (обжиг изнутри).

-

3) Фрагмент височной чешуи (толщина 5 мм).

-

4) Фрагмент височной кости, левый. Без сосцевидного отростка.

-

5) До четырех фрагментов затылочной кости.

-

6) Мелкие неопределимые фрагменты.

-

7) 2 одиночных сосцевидных отростка.

Итак, даже самые приблизительные оценки позволяют понять, что краниальные фрагменты с Тельмановской стоянки принадлежали как минимум двум взрослым людям в возрасте adultus . Один из них мог быть обладателем интересующего нас фрагмента лобной кости, в центре которой встречен хорошо заживший дефект округлой формы.

Выводы

Главным методом выявления случаев трепанации на палеоматериале остается дифференциальная диагностика, основной инструмент палеопатологических исследований. Следы хирургического воздействия следует разграничивать с последствиями травм, инфекций, паразитарных инвазий, онкологических заболеваний, с генетически детерминированными вариациями, посмертными разрушениями и т. п. ( Медникова , 2001. С. 40–46).

Cравнительное изучение диагностики трепанаций методами визуального наблюдения, пальпации, рентгенографии и компьютерной томографии доказывает эффективность современных технологий. Хотя визуальная оценка и пальпация позволяют в основном хорошо различать черепа с костной регенерацией и без нее, т. е. случаи, когда пациенты долго жили после операции или умерли через несколько дней или во время краниотомии, рентгенография и компьютерная томография являются более чувствительными методами, помогая наблюдать невидимые глазу признаки частичного образования новой костной формации.

Поскольку средний срок для формирования явных признаков выздоровления на краях трепанационного отверстия составляет три месяца ( Anda , 1951. Р. 314), для более детальных оценок начального этапа заживления просто необходимы микроструктурные исследования.

В нашем случае цифровая рентгенография убедительно демонстрирует, что углубление на лобной кости появилось при жизни. Склеротизация зоны вокруг этой ямки говорит о полном заживлении этого поверхностного повреждения. Морфологических проявлений инфекции не наблюдается. Точно так же можно отвергнуть версию онкологического заболевания, поскольку в таком случае раз- рушения шли бы изнутри, из диплоэ, а не со стороны внешней компактной пластинки и сопровождались бы не локальной поротизацией окаймляющей наружной поверхности, а образованием глубинной сети кровеносных сосудов. От колющей или тупой травмы повреждение отличает достаточно большая глубина, форма в виде кратера, ровные края и отсутствие каких-либо следов типичных разломов.

Итак, перед нами – поверхностный, глубокий шрам несколько справа от центра лобной кости взрослого индивидуума вследствие инструментального воздействия.

В верхнем палеолите такие шрамы встречались, и они были интерпретированы нами как вероятные последствия символического трепанирования ( Медникова , 2002. С. 138; 2003. С. 151; 2004. С.125; 2007. С. 48–52).

Е. Влчек опубликовал информацию о странных травмах на некоторых мужских черепах из Дольни Вестонице (краниумы DV 13, 11–12, 16) ( Vlcek , 1995. P. 209). Чешский исследователь предположил, что эти повреждения были получены подростками, проходившими инициацию и вступавшими в ритуальное противоборство, в котором они и могли быть травмированы.

Однако абсолютно идентичное расположение шрамов (по два шрама у каждого – в области брегмы и чуть справа от центра лобной кости), на наш взгляд, говорит о преднамеренном характере шрамирования у моравских кроманьонцев ( Медникова , 2003. С. 151–152). Характерно, что такие рубцы не встречены на женских черепах, а только у взрослых мужчин.

Мало того, антропологические критерии позволили нам точно определить возраст символического трепанирования в популяции кроманьонцев южной Моравии. В тройном погребении Дольни Вестонице II символические трепанации обнаружены у юноши DV13, скончавшегося в 17–19 лет, и не наблюдаются у юноши DV14, скончавшегося в 16–17 лет (поло-возрастные определения приводятся по каталогу ( Sladek et al. , 2000)). Очевидно, если символические трепанации сопряжены с возрастными испытаниями, ритуалы происходили примерно в 17 лет. Хотя пол индивидуума DV15 в относительно недавней обобщающей публикации остается дискуссионным ( Ibid. , 2000), чаще всего он оценивается как женский. Женщина (?) DV15, умершая в 20-летнем возрасте, не проходила испытаний, подобно индивидууму DV13. Напротив, мужчина DV16, скончавшийся в 45–55 лет, задолго до смерти прошел процедуру символического трепанирования.

На наш взгляд, локализация дефектов на мужских черепах Дольни Весто-нице в верхней части головы (область брегмы) сходна с локализацией углубления, описаннного Г. Ульрихом на черепе верхнепалеолитического «шамана» Брно II. Это погребение давно привлекло внимание исследователей с точки зрения реконструкции социального статуса (напр., Oliva, 2000a; 2000b). На черепе «шамана» Г. Ульрих (Ullrich, 1982. Fig. 3) идентифицировал следы посмертных манипуляций: параллельные надрезы, свидетельствующие об очищении крани-ума от мягких тканей. Он также обратил внимание на треугольное углубление в лобно-теменной области. Оно, скорее всего, не было прижизненным, а появилось перимортально, поскольку прослеживается прямая связь между ним и серией надрезов, идущих вдоль стреловидного шва (Г. Ульрих, личное сообщение, 2009). К сожалению, стандартное рентгеновское или томографическое изучение этого образца до сих пор не проводилось, и поэтому нет данных о возможных мироскопических следах заживления, недоступных при визуальном обследовании. Таким образом, в настоящий момент следы манипуляторного воздействия на краниуме мужчины Брно 2 наиболее аргументированно интепретируются как последствия погребального обряда.

Обращаясь к семантике предсмертного или посмертного рубцевания свода черепа у моравского кроманьонца из Брно, обладавшего к тому же особым сакральным статусом, заметим, что, по данным этнографии, необходимым условием попадания в «туземный рай» и благополучного загробного существования часто становилась прижизненная манипуляция с телом, обычно производившаяся при вступлении в мир «настоящих», взрослых людей, т. е. при инициации подростков ( Медникова , 2007. С.129). Так, Н. Н. Миклухо-Маклай записал легенду островитян Пелау, объясняющую традицию перфорации носовой перегородки. Островитяне, не прошедшие этой процедуры, лишены полноценного загробного существования, их душа (делеп) обречена томиться на дне моря в огромной раковине ( Миклухо-Маклай , 1993. С. 230). У меланезийцев племени коита сходные представления обязывают прокалывать носовую перегородку умершему, которому эту операцию не успели сделать при жизни ( Медникова , 2007. С. 132). Поэтому, возможно, нет нужды семантически противопоставлять прижизненное символическое трепанирование юношей и предсмертную (посмертную?) скарификацию пожилого, наделенного сакральным статусом мужчины, тем более что эти люди принадлежали к единому пласту верхнепалеолитического населения.

Мы остановились на этих аналогиях так подробно, потому что локализация символической трепанации на фрагменте лобной кости с Тельмановской стоянки (несколько справа от центра) абсолютно идентична прижизненным шрамам у мужчин из Дольни Вестонице. Поскольку у нас нет теменных костей именно от этого черепа, нельзя сказать, были ли другие шрамы.

Тем не менее мы предлагаем рассматривать повреждение на черепе из Кос-тёнок 8 (Тельмановская стоянка) в ряду наиболее древних случаев символической трепанации. Распространение сложных обрядов инициации является закономерным следствием сложных идеологических представлений, полностью сформировавшихся в ту эпоху, отражающих наряду со сложными погребальными обрядами, развитием изобразительного искусства богатство духовного мира верхнепалеолитического человека.

Список литературы Еще раз к вопросу о ранних трепанациях головы в каменном веке: находка на Тельмановской стоянке и ее возможная интерпретация

- Бужилова А. П., Добровольская М. В, Медникова М. Б, Потрахов Н. Н., Потрахов Е. Н., Грязнов А. Ю., 2008а. Применение микрофокусной рентгенографии при диагностике заболеваний древнего человека//Петербургский журнал электроники. № 2-3.

- Бужилова А. П., Добровольская М. В, Медникова М. Б, Потрахов Н. Н., Потрахов Е. Н., Грязнов А. Ю.,Хартанович В. И., 2008б. Взрослый неандерталец из Киик-Кобы: анализ патологий методом микрофокусной рентгенографии//Актуальные направления антропологии. Сборник, посвященный 80-летию академика РАН Т. И. Алексеевой/Отв. ред. А. П. Бужилова, М. В. Добровольская, М. Б. Медникова. М.

- Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2009а. Микрофокусная рентгенография в современных палеопатологических исследованиях//Вестник Московского Университета. Сер. XXIII. Антропология. № 2.

- Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2009б. Лобная кость Homo из верхнепалеолитического местонахождения Покровка: к вопросу о древнейшем заселении Сибири//Вестник Московского Университета. Сер. XXIII. Антропология. № 3.

- Гойхман В. А., 1966. О трепанации черепа в эпоху мезолита//Вопросы антропологии. Вып. 23.

- Гохман И. И., 1966. Население Украины в эпоху мезолита и неолита. М.

- Медникова М. Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.

- Медникова М. Б., 2002. Ритуальное превращение у древних народов Евразии по данным антропологии: символические трепанации//Мир психологии. № 3.

- Медникова М. Б., 2003. Ритуальное посвящение у древних народов Евразии: символические трепанации//Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (13).

- Медникова М. Б., 2004. Трепанации в древнем мире и культ головы. М.

- Медникова М. Б., 2007. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический источник. М.

- Миклухо-Маклай Н. Н., 1993. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М.

- Потрахов Н. Н., 2007. Микрофокусная рентгенография в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. СПб.

- Рогачев А. Н., 1960. Отчет об исследовании палеолита в Костенках в 1959 г.//Архив ИА РАН. Р-1.

- Рогачев А. Н., 1965. Отчет о работе Костенковской палеолитической экспедиции в 1964 году//Архив ИА РАН. Р-1 2898.

- Рохлин Д. Г., 1965. Болезни древних людей (кости людей различных эпох -нормальные и патологически измененные). М.; Л.

- Anda Т., 1951. Recherches archeologiques sur la pratique medicale des des Hongrois a l'epoque de la conquete du pays//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 1.

- Bartucz L., 1950. Adatok a koronyalekeles (trepanacio) es a bregmasebek kapcsolatanak problemajahoz magyarorszagi nepvandorlaskori koronyak alapjan//Annales biologicae universitatis Scegediensis. T. I.

- Broca P., 1877. Sur la trepanation du crane et les amulettes craniennes a l'epoque neolithique//Copte rendu du Congres intern. d'Anthropologie et d'Archeologie prehistorique. VIII section. Vol. I. Budapest, 1876.

- Buzhilova A., Mednikova M., Dobrovolskaya M., Vasiliev A., Bulanova I. Microfocus x-ray used in the analysis of skeletal lesions//Abstracts of 17th Paleopathological Association Meeting «Diseases in the Past», Copenhagen, Denmark, 25-27th. August, 2008.

- Jacobs K., 1993. Human postcranial variations in the Ukranian Mesolithic/Neolithic//Current Anthropology. Vol. 34.

- Ullrich H., 1982. Artificial injuries on fossil human bones and the problem of cannibalism, skull-cult, and burial rites//Man and his origin. Vol. 21. Anthropos (Brno).

- Oliva M., 2000a. Some thoughts on pavlovian adaptations and their alternatives//Hunters of the Golden Age/W. Roebroeks (Ser. ed.). Leiden.

- Oliva M., 2000b. The Brno II Upper Palaeolithic burial//Hunters of the Golden Age/W. Roebroeks (Ser. ed.). Leiden.

- Sladek V, Trinkaus E., Hillson S. W., Holliday T. W., 2000. Skeletal Catalogue and osteometrics of the Gravettian Fossil Hominids from Dolni Vestonice and Pavlov//The Dolni Vestonice studies. Vol. 5. Brno.

- Trepanation. History -discovery -theory. 2003/(Ed. by S. Finger, R. Arnott, C. U. M. Smith). Lisse.

- Vlcek E., 1995. Genetische und palaoethnographische Aspekte der Mammutjagerpopulation von Dolni Vestonice//Man and environment in the Palaeolithic, Proceedings of Symposium Neuwied (Germany), 1993/J. Ullrich (Ed.). Liege.