Еще раз о панцире с зубчатыми пластинами: вопросы реконструкции и интерпретации

Автор: Соловьев А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521637

IDR: 14521637

Текст статьи Еще раз о панцире с зубчатыми пластинами: вопросы реконструкции и интерпретации

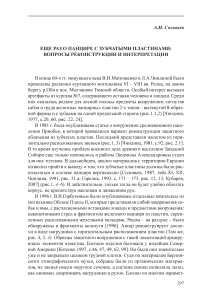

В конце 60-х гг. минувшего века В.И.Матющенко и Л.А.Чиндиной были проведены раскопки курганного могильника VI – VIII вв. Релка, на левом берегу р.Оби в пос. Молчаново Томской области. Особый интерес вызвали артефакты из кургана №7, содержавшего останки человека и лошади. Среди них оказалась редкие для лесной полосы предметы вооружения: согнутая сабля и груда железных панцирных пластин 2-х типов – вытянутой 8-образной формы и с зубцами на одной продольной стороне (рис.1.1,2) [Чиндина, 1977, с.20, 60, рис. 22, 24].

В 1981 г. была опубликована статья о вооружении средневекового населения Приобья, в которой приводился вариант реконструкции защитного облачения из зубчатых пластин. Последний представлен жилетом из горизонтально расположенных звеньев (рис.1, 3 ) [Чиндина, 1981, с.92, рис. 2.1]. В то время изучение проблем военного дела древнего населения Западной Сибири еще только начиналось и работы Людмилы Александровны стали для них толчком. В дальнейшем, анализ материалов с территории Евразии позволил прийти к выводу о том, что зубчатые пластины должны были располагаться в составе панциря вертикально [Соловьев, 1987, табл.X I , XII ; Чиндина, 1991, рис. 31.а; Горелик, 1993, с. 171 – 173, рис. 12, 13; Кубарев, 2007] (рис.1, 4–6 ). И действительно, только тогда он будет удобно облегать корпус, не препятствуя наклонам и движениям рук.

В 1996 г. В.В.Горбуновым были опубликованы отдельные комплексы из могильника Обские Плесы II, которые представляли собой зах о ронения собак и ямы, с расчлененными останками лошади и предметами вооружения: наконечниками стрел и фрагментом железного панциря из пластин, скрепленных расклепанными железными кольцами. Рядом – на раздуве – были обнаружены и фрагменты кольчуги [1996]. Автор реконструирует доспехи в виде нагрудника с горизонтальным расположением пластин (Там же, рис. 4, 3, 4 ). Образцы защитного вооружения с такой локализаций армирующих элементов известны. Близкие изделия бытовали у индейцев Северной Америки [Котенко 1997, с.46, 47, 49, 62, 99]. Но были они значительно уже и не закрывали целиком грудной клетки. Судя по материалам Берлинского этнографического музея, собраны были из органических материалов, их звенья имели округлое сечение, а система связки позволяла легко, как циновки, сворачивать нагрудники в рулон. Близки по многим парамет-

Рис. 1. Железные панцирные пластины из могильника Релка ( 1, 2 ); варианты реконструкции панциря из кургана №7 (по: [Чиндина, 1981, рис. 2, 1 ; 1991, рис. 31А; Горелик, 1993, рис. 13, 4 ]) ( 3–5 ); панцирь с фигурными пластинами из Дагестана (по: [Горелик, 1993, рис. 13, 3 ]) ( 6 ); бляха из холмогорского клада (по: [Чиндина, 1991, рис. 30, 8 ]) ( 7 ).

рам и «дощатые брони» Восточной Европы, появившиеся здесь, начиная с XIII – XIV вв., и известные в древнерусской традиции под названиями ко-лонтарь, юшман, бехтерец. [Кирпичников 1976, с 38 – 40]. Однако стальные «доски» таких панцирей были меньше по размерам и соединялись между собой кольчатым креплением только с боков. Располагаясь друг над другом, они составляли вертикальные колонки, разделенные между собой кольчужной тканью шириной в 3 кольца [Там же, табл.XV - XVI]. Так удавалось и з-

Рис. 2. Каменный Мыс. Роговая панцирная пластина (по: [Троицкая, 1979, табл. IX, 17 ]) ( 1 ); воин кулайского времени, реконструкция по материалам могильника Каменный Мыс (по: [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, рис. 201]) ( 2 ); образцы покрытия кровли «лемехом» ( 3, 4 ).

бежать обширных жестких плоскостей и обеспечивать необходимую гибкость защитной поверхности, которая позволяла делать панцирь «согласно расположению человеческого тела», способным «от рук и ниже... облегать кругло вокруг тела» [Плано Карпини, 1957 с. 50].

Находки из ям с конскими погребениями автор публикации связывает с кулайской культурой [1996, с.162, 164] эпохи железа, оставленной в таежных пространствах Приобья угорскими или самодийскими охотничье-ры-боловческими коллективами [Молодин, 1995; Чиндина, 1984]. Подтверж- дение реконструкциям он видит в изображении всадника на плоской бляхе из Холмогорского клада с границы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (рис. 1, 7). Волнистые поперечные линии на его корпусе, по мнению автора, воспроизводят панцирь из горизонтально расположенных зубчатых пластин, аналогичных релкинским [Горбунов 1996, с. 165 - 166].

Солидарны с этим мнением А.П.Зыков и Н.В.Федорова, посвятившие обширный текст обоснованию существования наборного ламеллярного панциря с горизонтальным расположением пластин, делая особый акцент на находках А.П.Уманским «плоских» нагрудников, скрепленных проволокой, в некрополе Татарские Могилки Алтайского края [2000, с.107, 132-134]. Однако, благодаря работе В.В.Горбунова, оказалось, что латы из Татарских Могилок оказались двучастной кирасой с вертикально расположенными панцирными пластинами, целый ряд которых имел одну сторону с фигурным вырезом. «Проволокой» были пропитанные окислами железа кожаные ремешки [2002]. А доспехи же с реальным кольчатым соединением плоских звеньев распространяются в евразийских степях в монгольское время [Горелик, 1987, с.186]. Панцири с зубчатыми пластинами имеют конкретные хронологические рамки, которые по данным Г.В.Кубарева определяются преимущественно VI – VII вв. и в различных вариациях встречаются вплоть до XIII - XI V в. В целом же, источники позволяют говорить о появлении фигурных защитных элементов, правда иного облика и без зубцов, не ранее IV – V в. [2007, с.111 – 1 1 5, 118].

Вызывает сомнения кулайская атрибуция конских погребений могильника Обские Плесы II, сде л анные по небольшой серии кост я ных наконечников стрел, тогда как имеются изделия из железа, которые дают более позднюю дату, о которой говорит и сам автор. И действительно, с трудом мыслятся кулайские кузнецы, творческий потенциал которых на столетия опередил развитие военной мысли в очагах древнейших цивилизаций.

Но если мы на холмогорских находках, усмотрим реалии панциря с зубчатыми пластинами, то должны будем атрибутировать их эпохой средневековья. Но это будет ошибкой, ведь изображения эти, бесспорно, кулай-ские. Так в чем же дело и какой панцирь (если это именно он) изображен на теле всадника?

Один из возможных ответов обнаруживается при обращении к деревянному зодчеству. В частности, приему оформления крыши «лемехом», по принципам конструирования поверхности близкого к наборным панцирям, когда кровля формируется из отдельных звеньев, соединенных в полосы, каждая из которых перекрывает нижний ряд. Толщина покрытия в таких местах оказывается больше, и абрис линии налегания выделяется рельефнее, нежели места стыка пластин. А при небольшом изменении угла зрения они вообще, оказываются незаметными (рис. 2,3,4). При тех возможностях, что давали древним мастерам их инструменты, они вынуждено отказывались от излишней деталировки, тем более, что многое зрителем все равно подразумевались. Так, нашему современнику не обязательно изображать на крыле самолета заклепки. Зритель и так знает, что они там есть. Аналогичная ситуация была, по всей видимости, и с изображениями панцирей.

На кулайском памятнике Каменный Мыс в Новосибирском Приобье Т.Н.Троицкой были обнаружены 5-угольные костяные панцирные пластины [1979, с.85] (рис. 2, 1 ). Собранные в ряд, они образовывали полосу, у которой одна сторона была зубчатой и, которая налегая на другой ряд, всегда оставалась видна зрителю. Это не сложно заметить по реконструкции А.П.Бородовского (рис. 2, 2 ) [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, рис.201]. Возможно, именно такие латы и послужили моделью для кулай-ского литейщика из Нижнего Приобья. А круглые выпуклости на рукавах холмогорского всадника в этом случае, скорее всего, передают не кольчугу, а нашитые бляшки, традиция использования которых в качестве армирующих элементов восходит еще к эпохе бронзы.

Таким образом, все становится на места – возвращаются в свою эпоху кольчуга и панцири из пластин с фигурным краем, а таежные районы перестают быть инновационным центром. Что же касается крупных зубчатых пластин из могильника Релка и фрагментов кольчато-пластинчатого панциря из Обских Плесов I I, то контексте обнаружения, резонно пр е дположить их принадлежность к конскому доспеху. Именно в этом случае обоснованными оказываются и размеры, и горизонтальное расположение защитных звеньев, и их характерный выгиб (Релка), и изменения в последовательности наложения рядов (Обские Плесы II) .