Естественное движение населения Южного Урала и Зауралья в 1933 году

Автор: Назаренко Назар Николаевич, Коршунова Надежда Владимировна

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена историография проблемы голода 1932-1933 гг. и проведена оценка естественного движения населения в этот период на Южном Урале (Республика Башкортостан, Челябинская, Курганская и Оренбургская области). Установлено, что неполнота учета и охвата населения была сравнительно невысокой. Проведен порайонный анализ естественного движения населения Южного Урала, проанализирована динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения в пик голода 1933 г. Показано, что мнение о демографической катастрофе в селах Южного Урала, а также о намеренном уничтожении сельского населения голодом не подтверждается данными демографической статистики. В селах Южного Урала было снижение естественно прироста населения, но без демографического кризиса, а повышение смертности в подавляющем большинстве районов было скомпенсировано высокой рождаемостью. Очаги естественной убыли населения были преимущественно в крупных промышленных центрах. Демографическая катастрофа была в городах Южного Урала (естественная убыль около 26,1 тыс. чел. или 2 % городского населения). Динамика смертности не всегда объясняется голодом, и во многом рост смертности может определяться эпидемическими инфекциями, привезенными трудовыми мигрантами и депортированными. Оценка потерь от голода 1932-1933 гг. на Южном Урале усложнена отсутствием демографических рядов по Челябинской, Курганской и Оренбургской областям до 1934 г.

Голод 1932-1933 гг, рождаемость, смертность, естественное движение населения, демографические потери, южный урал, башкирия, челябинская, курганская, оренбургская области

Короткий адрес: https://sciup.org/147243995

IDR: 147243995 | УДК: 94(47) | DOI: 10.14529/ssh240304

Текст научной статьи Естественное движение населения Южного Урала и Зауралья в 1933 году

К Южному Уралу обычно относят южные хребты Уральских гор, их предгорий и примыкающую равнину, входящие в Оренбургскую и Челябинскую области и Республику Башкирия. В 1933 г. Челябинская область входила в состав Уральской области, а Оренбургская - в СреднеВолжский край. Границы Башкирии и выделенной в 1934 г. Челябинской области претерпели с того времени значительные изменения. Это и обусловило особенности изучения демографии Южного Урала 1930-х гг., которая рассматривалась представителями разных школ на фоне проблемы данных демографической статистики и построения по регионам непрерывных демографических рядов.

В работах использовались доступные сводные данные исходя из административно-территориального устройства рассматриваемого периода, разделенные на несколько групп [1, с. 744–747], например, конъюнктурные оценки на основе ежемесячных отчетов и годовые разработки по результатам годовых отчетов. Последние регулярно пересчитывались и уточнялись при административных переустройствах и в связи с переписями 1937 и 1939 гг. Также использовались данные из докладных записок и сообщений местного партийного, советского и хозяйственного руководства, сводок правоохранительных и контролирующих органов и органов госбезопасности. Эти данные, ука- зывая на ситуацию в конкретное время в конкретном месте (колхоз, сельсовет, район), могут рассматриваться как характеризующие с одной, чаще негативной, стороны, и не дают возможности сравнения и количественной оценки и обобщения числа пострадавших или умерших.

Соответственно, в историографии по демографии, интенсивности и географии голода 1932– 1933 гг. на Южном Урале имеются разночтения.

Обзор литературы

Южный Урал в монографии «Население России в ХХ веке» указан как регион «голодомора» [2, с. 266] с высокой смертностью от голода в Челябинской области [2, с. 268]. Г. Е. Корнилов определяет 1932–1933 гг. как демографическую катастрофу на Урале [3, с. 492], но пишет о «голодовке», вызванной уменьшением количества и ухудшением качества пищи [4, с. 67–68]. Как территорию голода Р. Дэвис и С. Уиткрофт рассматривают Средне-Волжский край (куда входило Оренбуржье) и Башкирию, а для Урала указывают на проблемы с продовольствием [5, с. 417]. Г. Кесслер рассматривает Урал как территорию за пределами очага голода [6].

М. Н. Денисевич очагом в пик голода 1933 г. полагает южные районы Башкирии, «Челябинский и Оренбургский округа» [7, с. 58], В. Б. Жиром-ская - часть Челябинской и современную Курганскую область [8, с. 651], Г. Е. Корнилов - южные и юго-восточные хлебопроизводящие районы Урала [3, с. 494] и сельскохозяйственные районы Центрального и Южного Зауралья [4, с. 69]. Е. Ю. Баранов включает в очаг и Башкирию [9, с. 158, 160; 10], а А. И. Ажигулова указывает Оренбургскую и Челябинскую области [11, с. 383–386].

В подавляющем большинстве публикаций указаны такие районы, где в 1933 г. документально отмечались проблемы с продовольствием, голодные смерти или голодные проявления:

-

- Башкирия: Мелеузовский, Мраковский (ныне не существует), Хайбуллинский, Стерлитамакский, Дуван-Мечетлинский, Белебеевский, Ка-рагушевский (ныне Стерлибашевский), Давлека-новский, Караидельский, Белокатайский, Зианчу-ринский и Аргаяшский и Кунашакский районы, вошедшие позднее в Челябинскую область [7, с. 58; 12, с. 119; 13, с. 233; 14, с. 279; 15, с. 564–568];

-

- Челябинская область: Челябинский, Троицкий, Багарякский (ныне не существует, частично в составе Свердловской области), Бродокалмак-ский (не существует), Брединский, Уфалейский, Варненский и вошедшие позднее в Курганскую область – Усть-Уйский, Шадринский, Ольховский (ныне не существует) и Ялано-Катайский (ныне не существует) [4, с. 68; 7, с. 58–59; 9, с. 159; 10; 13, с. 231, 277; 16, с. 662–663; 17, с. 221–222; 18, с. 185–186, 193].

Это более десятка районов по каждому региону, но картографическое представление случаев [6, р. 257] и рождаемости, и смертности по районам [19, с. 13] указывает на локальные очаги, а не на сплошной ареал катастрофы.

-

Е. М. Андреев с соавторами указывает на отрицательный естественный прирост населения в 1933 г. в Челябинской области (без указания в каких границах) [20, с. 47]. Е. А. Осокина приводит данные Центрального управления народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) СССР по Башкирии и Уральской области, где естественная убыль населения в 1933 г. была в городах, а на селе был естественный прирост [21, с. 19–20]. По данным Р. Дэвиса и С. Уиткрофта, в Башкирии в 1932– 1933 гг. рождаемость превышала смертность, по Уралу показатели сопоставимы с данными Е. Н. Осокиной [22]. С. Уиткрофт пишет, что смертность в Башкирии в 1933 г. была на уровне севера РСФСР вне ареала голода [1, с. 752]. Естественная убыль городского и прирост сельского населения в 1933 г. в Челябинской области приведены в приложении к статье В. Б. Жиромской [8, с. 665–666]. Это прямо противоречит мнению о демографическом кризисе на селе на Южном Урале.

Уральские историки приводят данные естественного движения населения в 1932–1933 гг. по Уральской области и Башкирии [3, с. 495; 9, с. 159–160; 10; 17, с. 222–224; 18, с. 257–258]. Естественную убыль населения в селах Челябинской области с мая по август 1933 г. отмечает А. И. Ажи- гулова [23, с. 96–98, 126–130], на это же и на сокращение численности сельского населения в 1933 г. указывает Е. Ю. Баранов [17, с. 223, 225]. Однако используемые в этих работах показатели за 1933 г. – доисчисленные по неполным конъюнктурным данным, что указано в примечании к таблице [24, л. 15]. При этом не всегда указывается размерность данных, имеются ошибки в указании архива и источников.

Опубликованы порайонные и обобщенные данные естественного движения населения Башкирии [19] и оценки рождаемости и смертности населения территории современной Оренбургской области [25]. Однако они требуют сопоставления с другими районами Южного Урала и Зауралья.

Оценки потерь населения базируются на сводной демографической статистике по Уралу в целом. Р. Дэвис и С. Уиткрофт «избыточную» смертность за 1932–1933 гг. оценивают в сравнении со средней за 1927–29 гг. как 19878 человек [22]. С. А. Нефедов – в сравнении со средней смертностью 1930–31 гг. на основе тех же данных как 41 тыс. человек (0,6 % населения) [26, с. 269– 270]. Е. Г. Корнилов определяет их в более чем 100 тыс. человек без указания методики оценки [3, с. 495; 4, с. 69]. Около 300 тыс. человеческих потерь для Поволжья и Южного Урала приводит В. В. Кондрашин [27, с. 324–325], однако из южноуральских регионов фактически рассмотрено только Оренбуржье, входившее в 1933 г. в СреднеВолжский край.

Историки и демографы из Института демографии Национальной академии наук Украины им. М. В. Птухи и США предлагают оценки демографических потерь по «субрегионам» [28, р. 8]. «Ural oblast» отнесена к третьей группе «потерь» от голода за 1932–1934 гг. (35,2 на 1000 населения), а Bashkortostan ASSR – к четвертой (12,9) [28, р. 6–7]. Однако число «избыточно» умерших за три года (1932–1934 гг.) отнесено к «среднегодовой» численности населения за 1933 г. [28, р. 5]. В демографии же корректно относить годовые величины, соответственно, относительные «потери» искусственно завышены. Не указано, как восстанавливали демографические ряды на Урале после 1934 г., когда часть восточных районов вошла в Омскую область, выделенную из ЗападноСибирского края (на карте он в границах 1933 г.), и учитывали ли передачу районов из Башкирии в Челябинскую область (на карте анклав есть). В связи с этим рассчитанные «потери» выглядят неадекватно.

-

В. Б. Жиромская рассчитывает потери сельского населения Челябинской области (в каких границах не указано) между переписями 1926 и 1937 гг. в 27,7 % [8, с. 652], а убыль населения в 1933 г. указывается в 5 % [8, с. 653] (также не указано, в каких границах). Как эти данные соотносятся между собой и с естественным приро-

- стом на селе в Челябинской области, приведенным в приложении к статье [8, с. 665–666], не обсуждается.

Рассматривается снижение численности сельского населения Оренбургской области с 1933 г. по 1936 г. на 8,4 % [11, с. 388; 29, с. 107; 30, с. 95], его доли между переписями 1926 и 1939 гг. на 8,5 %, и невысокий его прирост (0,8 %) [29, с. 106]. Также сравнивается численность населения регионов Южного Урала между переписями 1926 и 1939 гг. без выделения сельского населения [11, с. 387]. Но исходя из данных численность населения на селе уменьшилась только в Челябинской области, что может объясняться «отпадением» восточных, не урбанизированных районов после изменения границ и активной миграцией в города при индустриализации. Последняя причина отмечена [29, с. 106], вероятно, она и была главной, поскольку статистические данные указывают на положительный естественный прирост на селе в Оренбуржье в 1933 г. [25, с. 184].

По Башкирии прямые потери от превышения смертности в 1933 г. оцениваются как 19,5 тыс. человек, а от снижения рождаемости в 1933–34 гг. – 50 тыс. человек, хотя и оговаривается, что сюда могут входить потери, не связанные с голодом [19].

Отдельной оценки требует демография городского населения Южного Урала. Г. Е. Корнилов пишет, что к началу 1930-х годов изменился удельный вес детородного населения – в этот возраст вошла малочисленная из-за Первой Мировой и Гражданской войн молодая возрастная группа, а более многочисленная старшая вышла из него [31, с. 126]. Поэтому рождаемость падала и росла смертность, что совпало с голодовкой и эпидемиями начала 1930-х и обусловило естественную убыль населения в городах, которая с 1930 г. была в г. Челябинске, а с 1931 г. – и в Магнитогорске [31, с. 127–128].

Динамика возрастных групп может объяснять данные Н. Н. Макаровой, указывающей на пик смертности в Магнитогорске в 1930 г., после чего смертность стала падать, а естественная убыль населения города в 1933 г. связана с резким падением рождаемости [32, с. 97]. Размерность коэффициентов не приведена, они корректны в промилле. Катастрофическая ситуация объясняется ужасающими бытовыми условиями, плохим медицинским обслуживанием, перебоями в продовольственном снабжении и эпидемиями инфекционных болезней, пик которых был в 1932–1933 гг. Указан «латентный голод» в Магнитогорске [32, с. 98], но в анализе причин нет упоминания о голоде или заболеваниях, вызываемых недоеданием [32, с. 99].

-

В. А. Журавлева приводит данные естественной убыли населения гг. Челябинска, Магнитогорска и Златоуста в 1933 г. [33, с. 34], эпидемии тифа в 1932–1933 гг. в городах Южного Урала [34, с. 13], голодания рабочих в поселках Аше, Минья-ре и Симе (Челябинская область) и заболевания

цингой в Магнитогорске [35, с. 1866] из-за перебоев в продовольственном снабжении и проблем постановки на рабочее снабжение. Катастрофическая ситуация определялась болезнями, вызванными факторами внешней среды, усугубленными проблемами продовольственного снабжения из-за резкого роста городского населения [35, с. 1869], ужасными бытовыми условиями, антисанитарией, а также особенностями быта национальных групп населения, приводивших к антисанитарии и вспышкам заболеваемости, и потоком спецпереселен-цев, «привозивших» в города инфекционные болезни [36, с. 352]. При этом «удельный вес» смертей от «неполноты питания» в Магнитогорске составлял 2 % [34, с. 13].

Для городов Башкирии естественная убыль населения в 1933 г. определяется г. Уфой, в том числе приводится число умерших неместных лиц. «Избыточная» смертность городского населения оценивается в 2,5 тыс. чел., но указывается, что она может быть обусловлена не голодом [19, с. 11].

По городам Оренбургской области представлены только обобщенные данные с естественной убылью более 8 тыс. человек и более 3 тыс. умерших в городах мигрантов [25, с. 184].

Таким образом, вопрос естественного движения населения на Южном Урале рассмотрен в первом приближении на уровне отдельных административно-территориальных единиц 1933–1934 гг., часто по предварительным оценочным данным ЦУНХУ СССР, которые вызывают вопросы.

Приводимые в исследованиях одни и те же факты и данные по одним и тем же районам переходят из публикации в публикацию и экстраполируются на всю территорию Южного Урала. Сами данные указывают не на сплошную голодную катастрофу на Южном Урале (используется термин «голодовка»), а на отдельные локальные голодания и смерти в отдельных районах. Вопрос региональной оценки естественного движения населения Южного Урала в период голода 1932–1933 гг. и региональной специфики рождаемости и смертности в историографии рассмотрен фрагментарно. Предлагаемые оценки потерь населения характеризуются разночтениями и вызывают вопросы о методике и сомнения в объективности.

Практически во всех исследованиях 1933 г. указывается как наиболее катастрофический, в связи с этим задачей данной работы является сравнительная оценка региональных особенностей естественного движения населения Южного Урала и Зауралья в 1933 г.

Методы исследования

В исследовании использованы общенаучные методы историзма, научного сравнения, анализа, синтеза и типологизации, демографо-статистические методы и методы геоинформационного картографирования [37] с оценкой демографических показателей, принятых по Башкирии [19, с. 10, 13].

Источниковой базой исследования являлись отчеты по форме 1 -а из фонда ЦУНХУ СССР Российского государственного архива экономики (РГАЭ), содержащие порайонные итоги годовой разработки отчетов загсов о естественном движении населения по городам и сельской местности Башкирской АССР [38, л. 91-92], Челябинской области (отчет был в 1934 г.) [3 8, л. 84-87 об] и Средне-Волжского края [39, л. 45-46 об].

Отчеты - промежуточное звено статистической документации между книгами учета, которые велись в загсах при местных советах, отчетами загсов и сводными данными ЦУНХУ СССР. В формах указаны число рожденных и умерших, количество загсов и присланных отчетов (загсо-месяцев), среднегодовые численности обслуживаемого населения и населения, попавшего в отчеты. Отдельно учтены родившиеся от родителей, не являющихся постоянными жителями области (края, республики), и такие же умершие граждане. Данные позволяют проводить порайонную корректировку недоучета рождений и смертей, исходя из обслуживаемого и фактически отчетного населения, и учитывать рождения и смерти мигрантов и неизвестных лиц.

Полнота учета оценивалась как отношение численности населения, попавшего в годовые разработки, и всего обслуживаемого загсами населения. Недоучет - разница между единицей (полный учет) и полнотой учета. Количество рожденных и умерших корректировалось по районам - прибавлялись «недоучтенные» родившиеся и умершие как произведение величины недоучета и обслуживаемого населения. Для проверки сопоставлялись рождаемость и смертность на 1000 населения по фактическим данным и по результатам оценки. По Башкирской АССР учтена оценка родившихся и умерших в Баймакском районе [19, с. 11].

Результаты и дискуссия

Картографическое представление данных позволяет сопоставлять районы из отчетов с современным административно-территориальным устройством, что дает оценку в административных границах, близких современным (точная оценка возможна после анализа первичных данных пограничных сельсоветов по административным границам) (табл.).

В регионах Южного Урала в 1933 г. на селе была высокая рождаемость (табл.), которая превышала среднюю сельскую рождаемость европейской части РСФСР (31,2 на 1000 населения) [39, л. 9], самой высокой она была в Оренбуржье, которое включается в Поволжский очаг демографической катастрофы [27]. Такая высокая рождаемость считается «удивительной» с возможным искажением данных [1, с. 755], однако высокая величина скорее указывает на благополучный предыдущий 1932 г., зачатия в котором дали высокую рождаемость в следующем 1933 г.

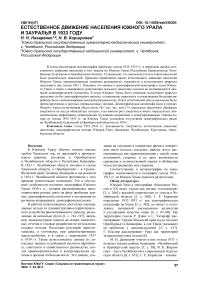

Порайонная рождаемость (рис. 1) показывает, что на Южном Урале были отдельные районы с низкой рождаемостью, но в большинстве районов рождаемость выше, чем сельская среднеевропейская в РСФСР. В распределении районов с рождаемостью ниже средней нет зональности, по-видимому, это была местная специфика, требующая оценки по местным данным. Таким образом, величины рождаемости в южноуральских селах в 1933 г. не показывают какую-либо демографическую катастрофу или кризис.

Рис. 1. Рождаемость сельского населения Южного Урала и Зауралья в 1933 г.

Fig. 1. The birth rate of the rural population of the Southern Urals and Trans-Urals in 1933

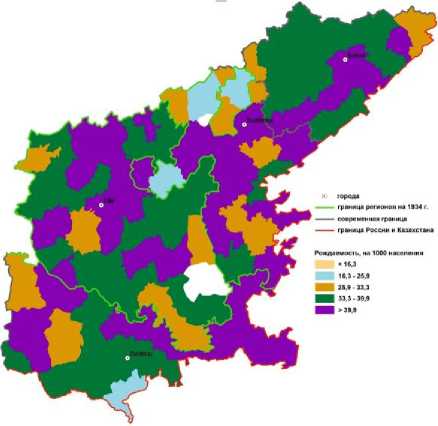

Величины смертности зональные (табл.). Смертность в башкирских селах значительно ниже средней смертности на селе в европейской части РСФСР (32,3 на 1000) [39, л. 9]. В селах территории современных Челябинской и Курганской областей она незначительно превышала это значение, и еще несколько выше она была в селах современного Оренбуржья. Величины смертности также не подтверждают мнение о демографической катастрофе на селе Южного Урала. Это видно и при порайонном анализе (рис. 2) - в около 40 % районов территории современной Курганской области и на юге современной Челябинской области смертность была ниже средней по РСФСР, а подавляющее большинство южноуральских районов попадает в разряд средней смертности европейской части РСФСР.

В 13 из 21 района территории современной Курганской области на селе в 1933 г. было превышение над средней смертностью по РСФСР, однако оно незначительное, только в двух смертность высокая - Ялано-Катайском (ныне Альменевский и Сафакулевский муниципальные округа) (50,6 на 1000) и Далматовском (47,0).

Районов со смертностью на селе выше средней по РСФСР в границах современной Челябин- ской области 10 из 23 (в основном у г. Челябинска) (рис. 2). Высочайшая смертность была в селах Копейского района (ныне городской округ) - 98,8 (в районе активно развивалась добыча каменного угля), Саткинском (55,1, очень высокая рождаемость, компенсировала смертность), Челябинском (51,4, промышленно развивающийся областной с 1934 г. центр), Миньярском (ныне Ашинский) (45,0), Бродокалмакском (41,8) и Кыштымском (41,0) районах. Это районы не аграрные, а связанные с промышленностью.

Рис. 2. Смертность сельского населения Южного Урала и Зауралья в 1933 г. Fig. 2. The mortality of the rural population of the Southern Urals and Trans-Urals in 1933

В Башкирии только три района с самой высокой смертностью - Бирский (38,7), Мечетлинский (37,4) и Карманскалинский (35,9), но превышение смертности над сельской среднеевропейской РСФСР небольшое.

На территории Оренбуржья определяется участок очень высокой смертности на селе у г. Оренбурга и катастрофической смертности на крайнем востоке (Кваркенский район). При этом в большей части этих районов также отмечалась и высокая рождаемость. Районы высокой смертности локальны и не образуют сплошной ареал.

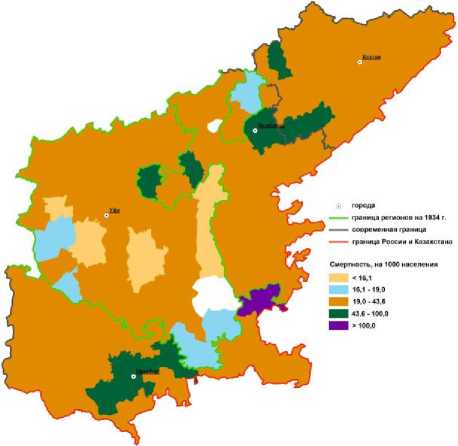

Естественный прирост на селе Южного Урала был положительный (табл.), а территория - практически сплошной ареал положительного естественного прироста (рис. 3) с локальными участками естественной убыли населения.

Районы с естественной убылью населения: Челябинская область - Копейский (-20,6 на 1000 населения), Кыштымский (-20,5), Бродокалмак-ский (-15.6), Уфалейский (-5,9), Челябинский (-5,8), Багарякский (-4,6), Катавский (-3,9), Минь-ярский (-3,3); Курганская - Далматовский (-11,7), Катайский (-5,4), Шумихинский (-2,2), Ольховский

(-0,9,), Звериноголовский (-0,6) и Ялано-Катайский (-0,2). Почти все они расположены в «треугольнике» железнодорожных веток: Уфа - Челябинск - Шумиха - Курган; Челябинск - Кыштым - Свердловск; Курган - Шадринск - Свердловск. В. В. Кондрашин увязывает районы высокой смертности в Поволжье с близостью к транспортным магистралям [40, с. 104], полагая, что из таких районов наиболее интенсивно вывозилось продовольствие. Однако южноуральские районы по большей части не аграрные, в них продовольствие должно было ввозиться, а железнодорожные станции - места концентрации грузопотока, в том числе и продовольствия.

Рис. 3. Естественный прирост сельского населения Южного Урала и Зауралья в 1933 г.

Fig. 3. The natural population increase of the rural population of the Southern Urals and Trans-Urals in 1933

Г. Кесслер связывает очаги смертности Урала с перемещающимися по железным дорогам потоками мигрантов, в том числе казахов, перегружавших наличные продовольственные ресурсы и «привозивших» болезни, вызывая рост смертности среди местного населения [6, с. 255-259]. На подтверждение этого предположения указывает большое число умерших в селах Челябинской области неизвестных (табл.), половина из них -в Копейском районе.

Также в 1933 г. шла массовая операция по депортации нелояльного Советской власти населения на Урал и через Урал в Сибирь, в ходе которой депортируемые «привозили» по железной дороге инфекционные болезни, вызывавшие вспышки эпидемических заболеваний [41]. В связи с этим Челябинско-Курганский очаг естественной убыли населения на селе в «треугольнике» железнодорожных веток может быть связан не с «голодовкой», а с инфекционными заболеваниями, привезенными по железной дороге. Ситуация с «привезенными» болезнями объясняет высокую рождае- мость при высокой смертности – такое может быть при внезапной «завезенной» эпидемии.

На территории Оренбуржья районы с естественной убылью населения на селе расположены у Оренбурга – Оренбургский (-17,5 на 1000) и Саракташский (-0,1), на границе с Казахстаном – Соль-Илецкий (-6,5), Илекский (-5,7) и Андреевский (-0,3), и на северо-западе – Бугурусланский (-2,7) и Боклинский (-1,4). Это тоже локальные очаги, при этом ситуация в Оренбургско-Казахстанском пограничье также может объясняться «занесенными» мигрантами из Казахстана эпидемическими болезнями. Косвенно указывает на это ситуация в Кваркенском районе, где катастрофическая смертность (130,6) сопровождалась огромнейшей рождаемостью (131,7) с положительным естественным приростом населения. Вероятно, в этом районе учли вместе с местным населением и мигрантов, что и дало такие величины. Вероятность этого подтверждается указанием М. Н. Денисевич на голодание и смертность казахов-мигрантов в соседних Варненском и Брединском районах Челябинской области [7, с. 58].

На причину, не связанную с голодом, указывают данные помесячной динамики смертности в 1933 г. на селе в Башкирии и Челябинской области [42, л. 86], где наибольший пик умерших пришелся на август. По Оренбургской области данных за этот год нет, но в Средне-Волжском крае, куда она входила, пик смертности на селе в 1933 г. также в августе [42, л. 87]. Смертность от голода в конце лета представляется маловероятной, поскольку на Средней Волге и в Башкирии обмолоты зерновых шли уже с июля, а в Уральской области – с августа 1933 г. [43, с. 140–141], и в это время уже были местные биоресурсы.

Естественная убыль сельского населения в 1933 г. на территории современной Башкирии была только в Дуванском районе – двадцать два человека. В Челябинской области в современных границах убыль на селе была в 9 районах – 1541 чел., и 855 чел. – в 6 районах современной Курганской области. В Оренбуржье в 1933 г. она была в 7 районах – 2372 чел., (1565 чел. – кризисный Оренбургский район). В целом – 4,8 тыс., или 0,2 %, на 2500 тыс. сельского населения (без Башкирии). Общий естественный прирост сельского населения положительный. Все это не указывает на демографическую катастрофу. Рождаемость и смертность неместного населения в южноуральских селах не меняет общую картину, поскольку они в сравнении с местным населением значительно меньше, а прирост населения по этой категории положительный (табл.).

В южноуральских городах в 1933 г. рождаемость (табл.) была гораздо ниже сельской, но выше средней городской европейской РСФСР (19,9 на 1000) [39, л. 9]. Городская смертность на Южном Урале в целом была гораздо выше, чем на селе и значительно превышала рождаемость, что и обусловило высочайшую естественную убыль городского населения. Таким образом, на Урале в 1933 г. был демографический кризис городского населения, что противоречит мнению об уничтожении голодом сельского населения.

Высочайшая естественная убыль населения была в гг. Челябинске (6635 чел.), Магнитогорске (2758), Златоусте (1282), Копях (1184), Троицке (689), Карабаше (305), Сатке (268), Кургане (631) и Шадринске (227), Оренбурге (6493), Уфе (2654), Белебее (105) и Стерлитамаке (117) [38, л. 84–87 об., 91–92; 39, л. 45–46 об.]. В этих же городах зарегистрировано наибольшее число умерших неизвестных. Положительный естественный прирост населения был в 12 городских поселениях Башкирии, в п. Юдино и Шумихе будущей Курганской и в 6 городских поселениях будущей Челябинской области, еще в 2 он был нулевой и близкий к нему.

Демографический кризис городов связан с действием властей на местах, которые не справились со снабжением растущего населения, наплывом мигрантов и выросшей заболеваемостью. Естественная убыль городского населения Южного Урала в 1933 г. в Башкирии составила 2949 чел. (90 % – г. Уфа), Челябинской области – 14113 чел. (89 % – гг. Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Копи и Троицк), Оренбургской области – 8212 чел. (79 % – г. Оренбург), всего – 26,1 тыс. чел. (около 2 % городского населения). Таким образом, в 1933 г. на Южном Урале была демографическая катастрофа в крупных промышленных центрах и на транспортных узлах.

В городах учитывались рождаемость и смертность мигрантов, которые попали в региональные отчеты (табл.), но не всегда учитывались центральными органами (ЦУНХУ) в отчетной документации [44, л. 21].

Всего в городских поселениях учтено 1797 рождений детей мигрантов, из которых 482 (26,8 %) – дети с установленным местом жительства родителей. Учтена смерть 15885 неместных граждан, из которых установлено место жительства 1410 (8,9 %). Подавляющее большинство смертей (79,4 %) – гг. Челябинск (4313), Магнитогорск (3813), Оренбург (2455), Уфа (2032). С одной стороны, понятно решение ЦУНХУ не учитывать эти смерти в статистике городского населения, поскольку они вносят чудовищные искажения в демографический ряд, добавляя 25,7 % к умершим в городах (61758 чел.). С другой – не снимает вопроса к центральным статистическим органам СССР, почему мигранты не всегда попадали в итоги естественного движения населения.

На местах эти смерти были учтены, соответственно, мнение о недоучете смертности неизвестных, которым объясняют высокие потери населения от голода, не обосновано. На Южном Урале учтено 17173 умерших неизвестных или 8 % к умершим из числа местного населения (209004 чел.). В рамках статистического учета величина значимая, но не обосновывающая встречающиеся в историографии высочайшие демографические оценки смертности «из-за недоучета неизвестных».

Есть мнение, что умершие в городах мигранты – местные сельские жители, которые выезжали в города, спасаясь от голода. Однако выше показано, что на селе ситуация была сравнительно благополучная. Подтверждает это и положительная разница рождений и смертей среди мигрантов в селах Южного Урала (табл.). А в городах Урала, как отмечалось в обзоре, кризис начался в предыдущие годы. Поэтому активная миграция местного населения (осведомленного о ситуации в округе) из сравнительно благополучных сел в неблагополучные города представляется маловероятной. Большинство умерших мигрантов – неизвестные, в то время как установить место жительства местных умерших мигрантов гораздо проще, так как в 1933 г. в СССР уже была введена система регистрации, требующая снятия с учета в месте отбытия и разрешения регистрации в месте прибытия. По нашему мнению, наиболее вероятно, что умершие в южноуральских городах неизвестные – это мигранты из соседних неблагополучных регионов (Поволжье и Казахстан), прибывающие железнодорожным транспортом, несмотря на введенные миграционные ограничения, описываемые в историографии. Либо данные об ограничениях были преувеличены, либо власти не справились со стихийной миграцией в 1933 г.

Выводы

На Южном Урале в период самого кризисного 1933 г. система учета населения работала достаточно эффективно и ее точность с учетом природно-географической сложности региона была достаточно высокой. Имеющиеся отчетные данные региональной статистики позволяют корректно давать оценку естественному движению населения в регионе.

Сельское население Южного Урала пережило общесоюзный пик голода 1933 г. сравнительно благополучно с локальными голодными проявлениями, снижением естественно прироста, но без демографического кризиса. Повышение смертности на селе в подавляющем большинстве районов было скомпенсировано высокой рождаемостью, в результате чего естественный прирост на селе в целом был положительный. Определяется несколько локаль- ных очагов естественной убыли населения. Челябинско-Курганский в «треугольнике» железнодорожных веток связан с неаграрными промышленными и транспортными центрами Южного Урала и может объясняться не только «голодовкой» в связи с продовольственным кризисом, но и «привозимыми» мигрантами инфекционными заболеваниями. В Оренбургском районе и районах Оренбургско-Казахстанского пограничья естественная убыль населения также может быть связана с привезенными мигрантами болезнями.

В связи с тем, что в настоящий момент для Челябинской, Курганской и Оренбургской областей нет восстановленных демографических рядов рождаемости и смертности 1920–30-х гг., оценить демографические потери в этих регионах от голода 1932–1933 г. пока нет возможности. Однако естественная убыль на селе в отдельных районах – 4,8 тыс. – и итоговый положительный естественный прирост 9,0 тыс. чел. и более 40 тыс. чел. естественного прироста в башкирских селах не указывают на демографический кризис на селе Южного Урала.

Демографическая катастрофа в 1933 г. была в городах Южного Урала, где отмечалась катастрофическая смертность как местного населения, так и мигрантов, и катастрофическая естественная убыль городского населения (около 26,1 тыс. чел. или 2 %). Она ударила по гг. Челябинску, Оренбургу, Магнитогорску, Уфе, Златоусту, Копейску, Троицку и Кургану. При этом высочайшая смертность городского населения также может быть во многом связана не с «голодовкой», а с привезенными мигрантами инфекционными заболеваниями, что требует дополнительных исследований по данным медицинской статистики.

На Южном Урале зафиксировано более 17 тыс. умерших мигрантов. Вероятнее всего, это переселенцы из других регионов, которые должны быть учтены в балансе потерь в 1933 г. населения России и СССР.

Данные региональной демографической статистики как по местному населению, так и по мигрантам не подтверждают мнение о голодной демографической катастрофе и направленном уничтожении голодом сельского населения Южного Урала.

Авторы благодарят уважаемого Башкина Анатолия Викторовича (Проект «Исторические материалы» за помощь в работе с документальными источниками.

Таблица

Естественное движение населения Южного Урала и Зауралья в 1933 г. в современных границах

Table

The vital statistics of the population of the Southern Urals and Trans-Urals in 1933 within the modern borders

|

Регион |

Рождаемость, чел. |

Смертность, чел. |

Прирост, чел. (‰) |

|||

|

местные (‰) |

неместные4 |

местные (‰) |

неместные 4 |

|||

|

Республика Башкортостан 1 |

город |

8617 (26,9) |

417 (239) |

11181 (34,9) |

2376 (1195) |

-2564 (-8,0) |

|

село |

96396 (39,1) |

1015 (951) |

56247 (22,8) |

460 (444) |

40149 (16,3) |

|

|

Челябинская область 2 |

город |

20520 (26,1) |

1111 (868) |

34374 (43,7) |

9956 (9800) |

-13854 (-17,6) |

|

село |

19094 (36,3) |

336 (277) |

16987 (32,3) |

573 (514) |

2107 (4,0) |

|

|

Курганская область 2 |

город |

1596 (19,3) |

60 (16) |

2364 (28,7) |

336 (288) |

-768 (-9,3) |

|

село |

33089 (37,4) |

220 (102) |

29147 (33,0) |

132 (66) |

3942 (4,5) |

|

|

Оренбургская область 3 |

город |

5627 (22,4) |

209 (192) |

13839 (55,1) |

3217 (3192) |

-8212 (-32,7) |

|

село |

47793 (40,9) |

149 (19) |

44865 (38,4) |

123 (13) |

2928 (2,5) |

|

Примечание . Составлено и рассчитано по [38, л. 84–87 об., 91–92; 39, л. 45–46 об.].

1 – Аргаяшский и Кунашакский районы учтены в Челябинской области; 2 – показатели завышены из-за невозможности точно учесть данные по северным районам, часть которых включена в современную Свердловскую область; 3 – оценка неточная, поскольку некоторые числа плохо читаемы в копии документа, 4 – в скобках – из них лица с неустановленным местом жительства.

Список литературы Естественное движение населения Южного Урала и Зауралья в 1933 году

- Уиткрофт, С. Показатели демографического кризиса в период голода / С. Уиткрофт // Голод в СССР. 1929–1934: в 3 т. – Т. 3: Лето 1933–1934. – М.: МФД, 2013. – С. 719–771.

- Население России в XX веке: в 3 т. – Т. 1. – М.: РОССПЭН, 2000. – 463 с.

- Корнилов, Г. Е. Демографические катастрофы в ХХ веке на Урале / Г. Е. Корнилов // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. – 2016. – № 1. – С. 490–502.

- Корнилов, Г. Е. Голод 1932–1933 гг. на Ура-ле: факторы и масштабы / Г. Е. Корнилов // Гумани-тарные науки в Сибири. – 2010. – № 2. – С. 65–69.

- Дэвис, Р. Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931–1933 / Р. Дэвис, С. Уиткрофт. – М.: РОССПЭН, 2011. – 543 с.

- Kessler, G. The 1932–1933 Crisis and Its Af-termath beyond the Epicenters of Famine: The Urals Region / G. Kessler // Harvard Ukrainian Studies. – 2001. – Vol. 25, № 3/4 – Р. 253–265.

- Денисевич, М. Н. Индивидуальные хозяйства на Урале (1930–1985 гг.) / М. Н. Денисевич. – Екатеринбург: УрО АН СССР, 1991. – 195 с.

- Жиромская, В. Б. Голод 1932–1933 гг.: Людские потери / В. Б. Жиромская // Голод в СССР. 1929–1934: в 3 т. – Т. 3: Лето 1933–1934. – М.: МФД, 2013. – С. 651–662.

- Баранов, Е. Ю. Голод начала 1930-х го-дов в Уральской области: возникновение и эскалация / Е. Ю. Баранов // Россия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития: материалы Всероссийской научной конференции, посвящ. 20-летию Института истории и археологии УрО РАН. – Екатеринбург, 2008. – С. 156–161.

- Баранов, Е. Ю. Крестьянство, социальные трансформации и голод в начале 1930-х гг. в СССР (на материалах Урала) / Е. Ю. Баранов // Genesis: исторические исследования. – 2019. – № 1. – С. 1–16.

- Ажигулова, А. И. Голод 1932–1933 года на Южном Урале как один из факторов изменения численности населения / А. И. Ажигулова // Современные исследования социальных проблем. – 2017. – Т. 9, № 4. – С. 377–393.

- Давлетшин, P. A. «Великий перелом» и трагедия крестьянства Башкортостана / P. A. Давлет-шин. – Уфа: Китап, 1993. – 160 с.

- Ивницкий, Н. А. Голод 1932–1933 годов в СССР: Украина, Казахстан, Северный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь, Урал / Н. А. Ивницкий. – М.: Со-брание, 2009. – 288 с.

- История башкирского народа: в 7 т. – Т. 5. – Уфа: Гилем, 2010. – 468 с.

- Голод в СССР. 1929–1934: в 3 т. – Т. 2.: Июль 1932 – июль 1933. – М.: МФД, 2012. – 912 с.

- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: документы и материалы: в 5 т. – Т. 3. Конец 1930 – 1933. – М.: РОССПЭН, 2001. – 701 с.

- Баранов, Е. Ю. Население и общественные трансформации в СССР: демографические кризисы в условиях «социалистических» преобразований 1930-х гг.: (на материалах Урала) / Е. Ю. Баранов // Известия Уральского федерального университета. Серия 1 «Проблемы образования, науки и культуры». – 2012. – № 3 (104). – С. 219–227.

- Аграрное развитие и продовольственное обеспечение населения Урала в 1928–1934 гг.: сборник документов и материалов. – Оренбург: Оренбургское литературное агентство, 2005. – Т. 1. – 285 с.

- Назаренко, Н. Н. Естественное движение населения Башкирии в период голода 1932–1933 годов / Н. Н. Назаренко, Н. В. Коршунова // Проблемы востоковедения. – 2023. – № 2 (100). – С. 8–16.

- Андреев, Е. М. Население Советского Союза, 1922–1991 гг. / Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский, Т. Д. Харькова. – М.: Наука, 1993. – 139 с.

- Осокина, Е. А. Жертвы голода 1933 года: сколько их? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР) / Е. А. Осокина. // История СССР. – 1991. – № 5. – С. 18–26.

- Davies, R. W. The years of hunger: Soviet ag-riculture, 1931–1933. Registered excess deaths by re-gions, 1932–1933 / R. W. Davies, S. G. Wheatc-roft. – URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mh arrison/archive/hunger (дата обращения: 08.02.2024).

- Ажигулова, А. И. Демографические процессы на Южном Урале во второй половине 1920-х – 1930-е гг.: дис.... канд. ист. наук / А. И. Ажигулова. – Оренбург, 2019. – 223 с.

- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41.

- Назаренко, Н. Н. Региональные особенности рождаемости и смертности населения Волго-Вятского региона, Средней Волги и Оренбуржья в период голода 1932–1933 годов / Н. Н. Назаренко, А. В. Башкин // Самарский научный вестник. – 2021. – Т. 10, № 4. – C. 177–192.

- Нефедов, С. А. Уровень жизни населения и аграрное развитие России в 1900–1940 годах / С. А. Нефедов. – М.: Дело, 2017. – 432 с.

- Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни / В. В. Кондрашин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: РОССПЭН, 2018. – 566 с.

- Levchuk, N. Regional 1932–1933 famine loss-es: a comparative analysis of Ukraine and Russia / N. Levchuk, O. Wolowyna, O. Rudnytskyi, A. Kovba-siuk, N. Kulyk // Nationalities Papers. – 2020. – P. 1–21.

- Хисамутдинова, Р. Р. Численность и состав сельского населения Оренбургского края в 1930-е годы / Р. Р. Хисамутдинова, А. И. Ажигу-лова // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный журнал. – 2014. – № 1 (9). – С. 105–111.

- Ажигулова, А. И. Смертность на Южном Урале в 1930-е годы / А. И. Ажигулова // Клио. – 2017. – № 1 (121). – С. 94–98.

- Корнилов, Г. Е. Трансформация демографических структур в городских поселениях (на материалах Уральской области в 1923–1934 годах) / Г. Е. Корнилов // Исторический курьер. – 2021. – № 4 (18). – С. 121–132.

- Макарова, Н. Н. Демографическая характеристика Магнитогорска: анализ причин смертности и рождаемости (1930–1935) / Н. Н. Макарова // Социум и власть. – 2009. – № 3 (23) – С. 96–100.

- Журавлева, В. А. Естественное воспроизводство городского населения Урала в 20–30-е годы ХХ века / В. А. Журавлева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2006. – № 17 (72). – С. 33–37.

- Журавлева, В. А. Причины смерти городского населения Урала в 1920–1930-е гг. / В. А. Журавлева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2009. – № 32 (165). – С. 10–15.

- Журавлева, В. А. Голод 1932–1933 гг. как причина повышенной смертности горожан Урала в годы промышленной модернизации края / В. А. Журавлева // Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук: материалы 67-й науч-ной конференции. – Челябинск: Изд. центр ЮУр-ГУ, 2015. – С. 1865–1870.

- Журавлева, В. А. Причины повышенной смертности горожан Урала в 1929–1933 гг. / В. А. Журавлева // Урал индустриальный. Баку-нинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII—XXI вв.: материалы ХII Всерос-сийской научной конференции, посвященной 90-летию Засл. деятеля науки России, д-ра ист. наук, проф. А. В. Бакунина: в 2 т. – Екатеринбург: Ур-ФУ, 2014. – Т. 1. – С. 348–353.

- Wheatcroft, S. G. Mapping and evaluating the major famines of modern times / S. G. Wheatcroft, A. Garnaut, C. O’Grada, I. Bishop // Nazarbayev Uni-versity Repository. Humanities and Social Sciences. – 2013. – P. 11–12. – URL: http://nur.nu.edu.kz/handle/ 123456789/463 (дата обращения: 08.02.2024).

- РГАЭ. – Ф. 1562. – Оп. 329. – Д. 18.

- РГАЭ. – Ф. 1562. – Оп. 329. – Д. 19.

- Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 гг. в Поволжье и на Южном Урале / В. В. Кондрашин // Центр и периферия. – 2009. – № 3. – С. 102–109.

- Исупов, В. А. Социальные и природные факторы демографической катастрофы в Западной Сибири (начало 1930-х гг.) / В. А. Исупов // Исторический курьер. – 2018. – № 1. – С. 138–150.

- РГАЭ. – Ф. 1562. – Оп. 329. – Д. 16.

- РГАЭ. – Ф. 4372. – Оп. 32. – Д. 617А.

- РГАЭ. – Ф. 1562. – Оп. 329. – Д. 256.