Естественное движение населения Коми АССР в 1946-1959 годах

Автор: Лыткина У.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (66), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена естественному движению населения Коми АССР в 1946-1959 гг. На послевоенный период пришелся наиболее выраженный этап демографического перехода республики. Рассмотрены проблемы статистического учета движения населения послевоенных лет. Проанализирована динамика абсолютных и относительных показателей рождаемости, смертности, брачности и разводимости. Оценено влияние пола, возраста, национальности и типа населенного пункта на интенсивность естественного движения. Рассмотрена трансформация структуры причин смертности, в том числе младенческой. Выявлены территориальные различия в показателях естественного движения населения на уровне городских населенных пунктов и сельсоветов.

Естественное движение населения, рождаемость, смертность, причины смерти, демографический переход, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/149144413

IDR: 149144413 | УДК: 314.148 | DOI: 10.19110/1994-5655-2023-8-69-79

Текст научной статьи Естественное движение населения Коми АССР в 1946-1959 годах

natural population movement, fertility, mortality, causes of death, demographic transition, Komi Republic

Первые послевоенные годы – один из самых малоизученных периодов демографической истории Республики Коми XX в. Они пришлись на самый длинный 20-летний советский межпереписной период 1939–1959 гг., что затрудняет получение достоверных сведений о демографических явлениях. Именно в послевоенные годы произошла самая выраженная фаза демографического перехода – рост продолжительности жизни и сокращение рождаемости, что делает этот период интересным для дальнейшего изучения.

Цель статьи – выявление основных тенденций и закономерности в естественном движении населения Коми АССР в 1946–1959 гг. Хронологические рамки исследования находятся между окончанием Второй мировой войны и первой послевоенной переписью населения. Территориальные рамки соответствуют существовавшим на тот момент границам Коми АССР.

Естественное движение населения Республики Коми в годы Второй мировой войны довольно хорошо изучено [1, 2]. Намного меньше внимания уделено первым послевоенным десятилетиям. В работах, охватывающих всю советскую эпоху [3–6], по 1946–1959 гг. обычно рассматривается только динамика основных показателей – рождаемости и смертности, но не изучаются детально их структура, территориальная дифференциация, эволюция причин смерти. Это же касается и немногочисленных работ, посвященных непосредственно естественному движению населения Коми АССР в рассматриваемый период [7, 8]. Данная статья нацелена на заполнение этого пробела.

Историческую трансформацию рождаемости и смертности чаще всего описывают в теориях демографического и эпидемологического переходов. Каждое общество проходит ряд стадий, результатом которых является переход от традиционной модели воспроизводства населения к современной – с малодетной семьей и высокой продолжительностью жизни [9–11]. Изменения рождаемости и смертности в изучаемый период были впечатляющими. Если в 1939 г. суммарный коэффициент рождаемости в Коми АССР составлял 5.66, то в 1959 г. – 3.34. Ожидаемая продолжительность жизни за этот же период увеличилась с 38.7 до 66.1 года [6, с. 118, 163; 12]. Подобные трансформации в естественном движении населения не могли произойти без изменений уровня жизни и развития здравоохранения. Говоря об уровне жизни в послевоенные годы, необходимо разделять рабочих (преимущественно городских жителей) и колхозников, проживавших в сельских местностях.

Для рабочих и служащих в Коми АССР после войны были восстановлены ежегодные отпуска, 8-часовой рабочий день на производстве, льготы для работающих в районах Крайнего Севера, отменен военный налог с населения, повышен размер необлагаемого минимума заработной платы в 1946 г., отменена карточная система в 1947 г. За 1946–1950 гг. заработная плата работающих увеличилась в 1.8 раза, а к 1960 г. – в 2.8 раза относительно уровня 1946 г. Тем не менее и в конце 1950-х гг. две трети доходов расходовались на питание. Существенно выросла сеть предприятий розничной торговли и общественного питания. Улучшился рацион. За 1945–1958 гг. количество мяса, молока и молочных изделий на душу населения выросло в 1.5 раза. Улучшилось обеспечение рабочих и служащих путевками в дома отдыха и санатории, расширилась сеть детских дошкольных учреждений, пионерских лагерей. Несколько улучшилась и ситуация с жильем [13].

В изменении уровня жизни колхозников после Великой Отечественной войны можно выделить два этапа. В 1946–1952 гг. доходы колхозников сокращались, а выдача зерновых была ниже довоенного уровня. На селе наблюдался острейший социальный кризис. Меры по помощи деревне начали принимать с 1953 г. Резко были повышены государственные заготовительные и закупочные цены. В Коми АССР на скот они были увеличены в 5.5 раза, на картофель – в три, на молоко и масло – в два раза, на овощи – на 25–40 %. Средний размер денежных выплат за трудодень увеличился в 1952–1958 гг. в 7.6 раза, но доход оставался ниже, чем в других отраслях народного хозяйства. Значительных улучшений в размерах выдачи натуральных продуктов не отмечалось. Поэтому общий доход вырос не столь существенно (за 1954–1958 гг. – менее чем вдвое). Основную роль в обеспечении колхозной семьи продуктами питания продолжало играть личное подсобное хозяйство [14].

В послевоенные годы в Коми крае быстро развивалась инфраструктура здравоохранения. С 1940 по 1960 г. число больничных учреждений выросло в 2.8 раза (с 62 до 171), а их мощность – в 4.9 раза (с 1.8 до 8.8 тыс. чел.); число амбулаторно-поликлинических учреждений увеличилось в 3.2 раза (с 80 до 255). Численность врачей и среднего медицинского персонала за этот период возросла в пять раз. Улучшились и относительные показатели: если в 1940 г. на 10 тыс. чел. приходилось восемь врачей, то в 1960 г. – 18. Численность среднего медицинского персонала увеличилась с 44 до 78 чел. на 10 тыс. чел. населения, а число больничных коек – с 54 до 105 [15, с. 95, 96].

Появление более массовой и доступной медицины, улучшение санитарного состояния, качества питания и рост материального благополучия предопределили изменения в естественном движении населения.

Материалы из годовых отчетов по естественному движению населения Коми АССР за 1946–1959 гг. собраны в Национальном архиве Республики Коми (далее – НА РК) [16]. Они включают сведения о числе зарегистрированных актов гражданского состояния, о родившихся по порядку и очередности, об умерших по возрасту и полу, о младенческой смертности по месяцам и другие таблицы. В отчетах за 1955 и 1959 гг. есть распределение рождений и смертей на местном уровне (по городам, поселкам и сельским советам). Благодаря тому, что в 1959 г. прошла перепись населения, за этот год удалось получить общие коэффициенты рождаемости и смертности на местном уровне, а также построить детальные карты-схемы естественного движения населения. В анализе естественного движения поселений использовали классификацию городских населенных пунктов по специализации, рассмотренную в предыдущей работе [17]. В отчете за 1959 г. также имеются данные о рождаемости по национальности матери. Для расчета относительных показателей использовали материалы о численности населения, полученные в Комистате.

Наибольшие трудности вызвал сбор сведений об умерших по полу, возрасту и причинам смерти. Так, за 1946 г. имеются данные о причинах смерти только по Сыктывкару, в 1950 г. – известна причина смерти всего у 17 % умерших в сельской местности, в 1955 г. – у 52 %. В 1959 г. учетом причин смерти уже охвачено все население республики. Также в таблицах отсутствует группировка по классам причин смерти. Поэтому она была выполнена автором статьи, опираясь на номенклатуру причин смерти, основанную на Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Представление о проблемах с организацией статистического учета естественного движения населения в конце 1940–начале 1950-х гг. дает переписка, содержащаяся в материалах годовых итогов естественного движения населения 1950 г. НА РК [18, л. 7–27, 63]. Так, проверки районных инспекторов ЦСУ СССР обнаружили случаи пропуска регистрации родившихся и умерших (приводятся конкретные примеры с именами неучтенных людей), выявили необеспеченность ряда сельсоветов бланками гербовых свидетельств о рождении. Отмечено, что в больничных учреждениях Койгородского района не ведется журнал записей родившихся и умерших. В Айкинском сельсовете зафиксированы случаи, когда роды принимались на дому медицинскими работниками, а в родильном доме такие случаи рождений не регистрировались. В некоторых городских поселениях содержалось значительное количество актов о смерти с неправильно заполненным пунктом о причине смерти (приводятся 15 актов). Часто причина смерти записывалась из пункта «диагноз» свидетельства о смерти. Много подобных случаев выявлено в Воркуте. В некоторых врачебных свидетельствах указывали более одной причины смерти, что затрудняло определение причины смерти в статистике. Статистическим управлением РСФСР выявлены ошибки в годовых отчетах о естественном движении населения, в том числе сомнительные случаи причин смерти.

Начальник статуправления Коми АССР в письме заместителю начальника статуправления РСФСР сообщил, что «в большинстве лечебных учреждений Коми АССР отсутствуют бланки врачебных свидетельств о смерти, особенно в сельских местностях. В таких случаях медицинскими работниками выдаются справки на маленьких клочках бумаги, на которых зачастую отсутствуют записи возраста умершего и другие необходимые показатели. Прошу принять соответствующие меры к высылке достаточного количества бланков врачебных свидетельств Министерством Здравоохранения РСФСР» [там же, л. 12]. Значительный объем переписки между статистическими управлениями и учреждениями здравоохранения подтверждает остроту этой проблемы.

Статистический учет вели в лечебных учреждениях городских поселений, Помоздинского, Прилуз-ского, Сыктывдинского и Усть-Ку-ломского районов [там же, л. 13]. В 1950 г. данные по исправительно-трудовым лагерям разрабатывались в отдельных таблицах и в общие итоги включены не были, а регистрация умерших в местах заключения проводилась только в

Сыктывкарском и Ухтинском городских ЗАГСах по полученным из лагерей материалам [там же, л. 27].

Огромные потери СССР в Великой Отечественной войне вызвали необходимость срочного принятия мер к стимулированию рождаемости. Основой послевоенной проната-листской политики стало Постановление Совета народных комиссаров от 20 ноября 1944 г., существенно увеличившее объем оказания помощи беременным женщинам, многодетным, одиноким матерям, детям [19]. Позднее были утверждены Постановление Совета Министров СССР от 18 мая 1949 г. № 2004 «О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их работы», Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1949 г. «Об улучшении дела государственной помощи многодетным и одиноким матерями, улучшении условий труда и быта женщин» и другие акты [20]. Многие исследователи отмечают, что принятые меры не были эффективными [11; 21].

За изучаемый период родились 288.1 тыс. чел., а умерли – 83.6 тыс. чел. (табл. 1). Естественный прирост населения за полтора послевоенных десятилетия составил 204.5 тыс. чел. и был сравним по величине с механическим. Более 30 % умерших были в возрасте до 1 года. В начале периода Республика Коми находилась на втором этапе эпидемиологического перехода («эпоха отступающих пандемий» [9]), поскольку ожидаемая продолжительность жизни была около 40 лет, а коэффициент младенческой смертности был ниже 200 на 1000 родившихся. К концу периода республика преодолела основной путь к третьему этапу («эпоха дегенеративных и антропогенных заболеваний и болезней, вызываемых стрессом»), на котором продолжительность жизни растет благодаря улучшению здравоохранения, санитарии, качества питания, личной гигиены и жилищных условий.

Таблица 1

Абсолютные показатели естественного движения населения Коми АССР, 1946–1959 годы

Table 1

Absolute indicators of natural movement of the population of the Komi ASSR, 1946-1959

|

Год |

Число родившихся |

Число умерших |

Умерших в возрасте до 1 года |

Естественный прирост (убыль) |

Число браков |

Число разводов |

|

1946 |

12 025 |

5636 |

1123 |

6389 |

5271 |

13 |

|

1947 |

13 670 |

8539 |

2277 |

5131 |

4658 |

24 |

|

1948 |

14 196 |

6336 |

1731 |

7860 |

5001 |

59 |

|

1949 |

19 775 |

5644 |

2223 |

14 131 |

4878 |

101 |

|

1950 |

20 087 |

6002 |

2529 |

14 085 |

5786 |

161 |

|

1951 |

21 062 |

6474 |

2783 |

14 588 |

6617 |

148 |

|

1952 |

21 491 |

6185 |

2347 |

15 306 |

7313 |

212 |

|

1953 |

20 299 |

5944 |

2005 |

14 355 |

9688 |

207 |

|

1954 |

23 243 |

6029 |

2101 |

17 214 |

10 197 |

281 |

|

1955 |

23 049 |

5617 |

1861 |

17 432 |

12 501 |

340 |

|

1956 |

23 446 |

5252 |

1597 |

18 194 |

14 281 |

481 |

|

1957 |

25 149 |

5660 |

1567 |

19 489 |

12 802 |

697 |

|

1958 |

24 252 |

4982 |

1373 |

19 270 |

12 242 |

883 |

|

1959 |

26 328 |

5209 |

1350 |

21 119 |

11 277 |

1037 |

|

1946–1959 |

288 072 |

83 509 |

26 867 |

204 563 |

122 512 |

4644 |

Источник: [16].

Source: [16].

За период 1946–1959 гг. заключено 122.5 тыс. браков, а расторгнуто всего 4.6 тыс. – в 26 раз меньше. Причина в том, что Указом Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 г. существенно усложнилась процедура разводов – разрешение на них давали суды, а в сложных случаях – прокуратура. Как по всему СССР, так и в Коми АССР количество разводов всего за год снизилось почти в 30 раз. Если в 1944 г. было 278 разводов, то в 1945 г. – всего 10, в 1946 г. – 13, в 1947 г. – 24, в 1948 г. – 59. К концу 1950-х гг. относительные показатели разводимости вернулись к прежнему уровню, а пятью годами позже – и абсолютные.

В динамике относительных показателей естественного движения населения (табл. 2) можно выделить два этапа. В 1946–1949 гг. был послевоенный восстановительный период. Рождаемость выросла до самого высокого в советской истории уровня – 49.9 ‰ в 1949 г. Смертность за исключением 1947 г. была ниже довоенного уровня (14–17 ‰). Естественный прирост достиг максимального значения в 1949 г. – 35.7 ‰. Коэффициент младенческой смертности сильно изменялся под влиянием резкого послевоенного увеличения рождаемости и голода в СССР 1946–1947 гг. Относительные показатели брачности сокращались, а разво-димости – очень медленно росли.

В 1950–1959 гг. отмечен период наиболее выраженного демографического перехода. Общий коэффициент рождаемости сокращался в среднем на 1.8 ‰ в год, а смертности – на 0.8 ‰. Коэффициент младенческой смертности за эти годы снизился в 2.5 раза. В середине 1950-х гг. зафиксированы наивысшие значения коэффициента брачности. Коэффициент разводимости вырос за десятилетие в пять раз, но оставался низким.

Изменилась структура рождений по возрасту и очередности (табл. 3). Доля первых рождений выросла с 38.7 до 42.1 %, вторых – с 19.2 до 28.2 %. Удельный вес третьих

Таблица 2 рождений не изменился, а рожде- Относительные показатели естественного движения населения Коми АССР, 1946-1959 годы, ‰ ний всех остальных порядков – Table 2 Relative indicators of natural movement of the population of the Komi ASSR, 1946-1959, ‰ сократился. ак, доля четвертых рождений снизилась в 1.5 раза, Общий коэффициент Коэффициент пятых – в 1.8, седьмых – в 2.3, де- естественного сятых и последующих – в 4.1 раза Год младенческой рождаемости смертности смертности прироста брачности разводимости (среди родившихся, для которых (убыли) очередность рождения известна). 1946 36.7 17.2 93.4 19.5 16.1 0.0 Рождения высоких очередностей 1947 38.0 23.7 166.6 14.3 13.0 0.1 во все годы приходились в основ-1948 38.9 17.3 121.9 21.5 13.7 0.2 ном на женщин в возрасте от 40 до 1949 49.9 14.3 112.4 35.7 12.3 0.3 44 лет. В 1950-х гг. начало резко 1950 45.7 13.7 125.9 32.0 13.2 0.4 сокращаться число многодетных 1951 44.4 13.7 132.1 30.8 14.0 0.3 матерей в возрасте от 30 до 34 лет. 1952 42.3 12.2 109.2 30.1 14.4 0.4 Рождаемость различалась по 1953 37.2 10.9 98.8 26.3 17.8 0.4 национальности и типу поселения 1954 39.9 10.4 90.4 29.6 17.5 0.5 (табл. 4). Возрастные коэффици- 1955 36.4 8.9 80.7 27.5 19.8 0.5 енты рождаемости в 1959 г. были 1956 33.5 7.5 68.1 26.0 20.4 0.7 выше у коми женщин, чем у русских 1957 33.3 7.5 62.3 25.8 17.0 0.9 во всех возрастах. В среднем раз-1958 30.5 6.3 56.6 24.2 15.4 1.1 ница составила 30 %, а особенно 1959 32.0 6.3 51.3 25.7 13.7 1.3 , сильной она была в возрастах от Источник: [16]. 30 до 49 лет (около 80 %). Разница Source: [16]. Таблица 3 Рождения по возрасту матери и очередности в Коми АССР, 1946 и 1959 годы Table 3 Births by mother’s age and priority in the Komi ASSR, 1946 and 1959 Очередность рождения озрастматери 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й и более Не указано Итого 1946 год Моложе 16 лет – – – – – – – – – – – – 16–19 258 6 – – – – – – – – 18 282 20–24 2288 517 140 25 6 2 – – – – 291 3269 25–29 1044 879 545 238 80 27 7 4 – 1 241 3066 30–34 348 445 537 451 305 158 85 18 14 10 220 2591 35–39 118 184 252 244 256 175 151 79 41 50 177 1727 40–44 30 20 44 65 96 76 65 48 41 86 53 624 45–49 6 5 5 12 12 7 10 5 7 13 10 92 50–54 – – – – – – – – – 3 2 5 55 лет и старше – – – – – – – – – – – – Возраст неизвестен 145 43 31 35 21 16 7 6 3 4 58 369 Итого 4237 2099 1554 1070 776 461 325 160 106 167 1070 12 025 1959 год Моложе 16 2 – – – – – – – – – – 2 16–19 946 55 – – – – – – – – – 1001 20–24 6090 1935 343 49 8 1 1 – – – 1 8428 25–29 2527 2952 1299 515 158 45 7 4 – – 1 7508 30–34 1116 1815 1459 746 462 232 96 39 9 7 1 5982 35–39 331 575 522 347 314 230 135 63 32 21 1 2571 40–44 44 80 100 96 70 82 76 52 33 53 – 686 45–49 5 2 6 8 9 13 15 13 7 14 – 92 50–54 1 – – – – – – 1 – 2 – 4 55 лет и старше – – – – – – – – – – – – Возраст неизвестен 20 15 5 3 8 – – – – – 3 54 Итого 11 082 7429 3734 1764 1029 603 330 172 81 97 7 26 328 Источник: [22, л. 11; 23, л. 13–15]. Source: [22, p. 11; 23, p. 13–15]. 72 Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 8 (66), 2023 Серия «Историческая демография»

Рождаемость по возрасту и национальности матери, 1959 год

Table 4

Birth by age and ethnic group of mothers, 1959

|

Возраст матери |

Коми |

Русские |

Прочие |

||||||

|

Всего |

Город |

Село |

Всего |

Город |

Село |

Всего |

Город |

Село |

|

|

Моложе 16 лет |

321 |

1 |

320 |

123 |

122 |

1 |

104 |

80 |

24 |

|

16–19 |

247 |

90 |

157 |

496 |

387 |

109 |

268 |

216 |

52 |

|

20–24 |

2506 |

784 |

1722 |

4075 |

2987 |

1088 |

1847 |

1429 |

418 |

|

25–29 |

3182 |

812 |

2370 |

3096 |

2168 |

928 |

1230 |

918 |

312 |

|

30–34 |

2341 |

535 |

1806 |

2389 |

1629 |

760 |

1252 |

997 |

255 |

|

35–39 |

1084 |

221 |

863 |

865 |

577 |

288 |

622 |

512 |

110 |

|

40–44 |

368 |

48 |

320 |

214 |

122 |

92 |

104 |

80 |

24 |

|

45–49 |

62 |

8 |

54 |

22 |

10 |

12 |

8 |

6 |

2 |

|

50–54 |

4 |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Неизвестный возраст |

23 |

2 |

21 |

19 |

3 |

16 |

12 |

10 |

2 |

|

Итого |

10 138 |

2501 |

7637 |

11 299 |

8005 |

3294 |

5447 |

4248 |

1199 |

|

Возрастные коэффициенты рождаемости (на 1000 женщин соответствующего возраста), ‰ |

|||||||||

|

15–19* |

65.5 |

27.7 |

88.4 |

52.9 |

55.8 |

42.8 |

79.3 |

77.9 |

85.3 |

|

20–29 |

226.9 |

186.3 |

248.0 |

179.3 |

169.8 |

209.4 |

195.3 |

196.3 |

192.1 |

|

30–39 |

164.0 |

114.4 |

186.9 |

90.7 |

78.4 |

135.7 |

110.8 |

107.3 |

127.7 |

|

40–49 |

25.7 |

12.6 |

30.4 |

14.5 |

10.6 |

27.1 |

16.0 |

15.1 |

19.8 |

|

Итого (15–49 лет) |

141.6 |

109.2 |

157.0 |

108.7 |

100.0 |

138.0 |

122.5 |

119.4 |

135.0 |

Примечание. * число рождений у матерей 19 лет и моложе на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет.

Источник: [23, л. 9–12].

Note. * number of births in mothers 19 years of age and younger per 1,000 women aged 15-19.

Sources: [23, p. 9–12].

между коми и русскими в городских поселениях составляла всего 9 %, а в сельских – 14 %. Можно сделать вывод, что итоговые различия во многом связаны с более высокой урбанизацией у русских. При примерно одинаковом общем числе рождений у коми и русских, рождений в возрасте от 45 лет и старше у коми было втрое больше (66 и 22 соответственно). Велика разница и в группе от 40 до 44 лет. Это говорит о некотором запаздывании демографического перехода среди коми населения. У женщин прочих национальностей в городах отмечали более высокую рождаемость, чем у коми и русских, а в сельской местности – более низкую. В среднем рождаемость в сельской местности была на 44 % выше, чем в городской.

Микроперепись населения 1994 г. дает важные сведения о репродуктивных установках разных поколений женщин. У вступивших в первый брак в 1945–1949 гг. опрошенных женщин было в среднем 3.2 рожденных ребенка, в 1950–1954 гг. – 2.9, в 1955–1959 гг. – 2.6 (в сельской местности – 4.1, 3.8 и 3.6 соответственно) [24, с. 39, 40]. У коми женщин, вступивших в брак в 1945–1959 гг., среднее число рожденных детей было на 0.63 выше, чем у русских [25, с. 47]. То есть различались не только рождаемость в разные моменты времени, но и итоговое число детей, рожденных женщинами разных поколений в течение всей жизни.

Если рассмотреть распределения смертей по возрастам, то можно отметить (табл. 5) снижение доли умерших в возрасте от 5 до 19 лет (с 11.9 до 4.6 %), а увеличение – в возрасте от 70 до 89 лет (с 11.9 до 18.5 %). Однако без понимания изменений возрастного состава населения эти цифры не могут быть убедительным доказательством сни- жения уровня смертности. Поэтому следует рассмотреть возрастные коэффициенты. Наиболее достоверные данные о возрастном составе дают итоги переписей. Сравним 1939 и 1959 гг. Младенческая смертность за межпереписной период сократилась в 4.6 раза у мальчиков и в 4.8 раза у девочек. Смертность в возрасте 1–4 года снизилась еще сильнее – в 10.2 и 10.4 раза соответственно. В возрасте 5–9 лет уже были сильные различия по полу. У мальчиков смертность снизилась в 4.1 раза, у девочек – в 7.3. Коэффициенты смертности снизились почти во всех возрастах. Увеличились они только для возрастов от 85 лет, что может быть связано с некачественной возрастной статистикой или статистическими выбросами из-за малого числа долгожителей. В целом республика за межпереписной период проделала огромный путь в сокращении смертности, что выразилось в увеличении ожидаемой продолжительности жизни населения на 27.4 года.

Если рассмотреть распределение во времени смертей младенцев, то окажется, что на первом месяце жизни умирали около четверти младенцев независимо от пола. Примерно по 10 % смертей младенцев приходилось на второй-пятый месяцы жизни. На 11 и 12 месяцы – всего по 3–4 % смертей младенцев (табл. 6).

Чтобы подтвердить, что эпидемиологический переход действительно происходил в послевоенные годы, рассмотрим изменения структуры причин смерти (табл. 7). В таблицах причин смерти изучаемых лет имеется строка «кроме того, неточно обозначенные и не вошедшие в классификацию болезни и причины смерти». В 1950 г. на нее приходилось 7.6 % умерших, в 1955 г. – 10.6 % в го-

Таблица 5

Смертность населения Коми АССР по полу и возрасту, 1939–1959 годы

Table 5

Mortality of the population of the Komi ASSR by gender and age, 1939-1959

|

Возраст |

Число смертей |

Возрастные коэффициенты смертности |

||||||

|

1946 год |

1959 год |

1939 год |

1959 год |

|||||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Моложе 1 года |

634 |

489 |

760 |

590 |

283.7 |

240.4 |

62.0 |

50.2 |

|

1–4 года |

300 |

261 |

161 |

147 |

39.6 |

37.6 |

3.9 |

3,6 |

|

5–9 лет |

174 |

137 |

61 |

38 |

6.1 |

6.6 |

1.5 |

0.9 |

|

10–14 |

84 |

73 |

27 |

25 |

3.3 |

4.0 |

1.2 |

1.2 |

|

15–19 |

107 |

98 |

64 |

26 |

7.1 |

4.4 |

2.0 |

1.0 |

|

20–24 |

105 |

76 |

174 |

54 |

7.5 |

5.9 |

2.4 |

1.3 |

|

25–29 |

87 |

65 |

174 |

48 |

8.0 |

5.5 |

3.0 |

1.2 |

|

30–34 |

125 |

71 |

194 |

63 |

9.8 |

5.6 |

3.9 |

1.4 |

|

35–39 |

136 |

92 |

122 |

71 |

13.1 |

7.3 |

4.7 |

2.5 |

|

40–44 |

160 |

84 |

97 |

58 |

15.2 |

8.4 |

4.9 |

2.9 |

|

45–49 |

173 |

98 |

149 |

74 |

20.0 |

8.8 |

8.2 |

3.7 |

|

50–54 |

173 |

104 |

134 |

86 |

26.7 |

11.8 |

11.4 |

5.8 |

|

55–59 |

155 |

153 |

145 |

121 |

36.1 |

13.9 |

20.5 |

9.7 |

|

60–64 |

181 |

156 |

147 |

126 |

54.7 |

22.7 |

38.1 |

14.9 |

|

65–69 |

131 |

159 |

120 |

137 |

65.7 |

44.5 |

46.5 |

19.9 |

|

70–74 |

131 |

186 |

117 |

196 |

89.0 |

70.1 |

69.9 |

37.4 |

|

75–79 |

70 |

142 |

109 |

204 |

159.7 |

119.2 |

114.9 |

63.6 |

|

80–84 |

33 |

62 |

73 |

147 |

232.5 |

160.9 |

170.6 |

108.3 |

|

85–89 |

15 |

30 |

32 |

87 |

228.3 |

148.8 |

222.2 |

160.2 |

|

90–94 |

1 |

10 |

12 |

25 |

300.0 |

260.9 |

413.8 |

294.1 |

|

95–99 |

1 |

4 |

3 |

11 |

142.9 |

375.0 |

428.6 |

354.8 |

|

100 и более лет |

– |

1 |

– |

– |

500.0 |

500.0 |

– |

– |

|

Возраст неизвестен |

56 |

53 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Итого |

3032 |

2604 |

2875 |

2334 |

27.0 |

21.4 |

6.9 |

6.0 |

Источники: [22, л. 21; 23, л. 28; 26;].

Sources: [22, p. 21; 23, p. 28; 26].

Таблица 6

Распределение смертей младенцев в Коми АССР по месяцам, 1945–1959 годы

Table 6

Distribution of infant deaths in the Komi ASSR by months, 1945-1959

|

Год |

Месяц смерти |

Всего |

|||||||||||

|

1-й |

2-й |

3-й |

4-й |

5-й |

6-й |

7-й |

8-й |

9-й |

10-й |

11-й |

12-й |

||

|

Мальчики |

|||||||||||||

|

1946 |

145 |

80 |

74 |

64 |

44 |

36 |

36 |

32 |

43 |

22 |

20 |

23 |

619 |

|

1950 |

275 |

124 |

153 |

125 |

140 |

116 |

118 |

92 |

67 |

79 |

51 |

55 |

1395 |

|

1955 |

287 |

96 |

100 |

89 |

76 |

67 |

60 |

59 |

47 |

41 |

38 |

38 |

998 |

|

1959 |

226 |

81 |

65 |

82 |

68 |

54 |

42 |

33 |

31 |

30 |

23 |

24 |

759 |

|

Девочки |

|||||||||||||

|

1946 |

116 |

62 |

54 |

45 |

54 |

32 |

24 |

24 |

19 |

19 |

16 |

13 |

478 |

|

1950 |

217 |

125 |

104 |

128 |

102 |

93 |

95 |

61 |

59 |

60 |

50 |

36 |

1130 |

|

1955 |

228 |

79 |

69 |

100 |

88 |

56 |

49 |

31 |

60 |

35 |

35 |

32 |

862 |

|

1959 |

146 |

50 |

63 |

61 |

64 |

42 |

39 |

31 |

22 |

34 |

24 |

14 |

590 |

Источники: [18, л. 42; 22, л. 22; 23, л. 32; 27, л. 54].

Sources: [18, p. 42; 22, p. 22; 23, p. 32; 27, p. 54].

родских поселениях, и 15.1 % – в сельской местности, в 1959 г. 4.5 % – в городских и 11.4 % – в сельских. То есть в 1950-х гг. доля населения с необозначенной причиной смерти сначала увеличивалась (в основном на селе – при

охвате учетом новых сельских территорий), а затем – снижалась. Вероятно, это объясняется накоплением на местах опыта ведения учета смертности.

Номенклатура причин смерти в отчетах о естественном движении населения в изучаемый период изменялась. В 1946 г. указано 86 причин, включая строку «прочие причины смерти». В 1950 г. к ним добавилась причина «механические травмы непроизводственного и неустановленного (на производстве или вне его) характера». К 1955 г. номенклатура претерпела существенные изменения. Общее число причин достигло 116, причем многие из них изменились. Перестали учитывать такие причины смерти, как «врожденная слабость» и «старческая дряхлость». В 1959 г. изменения были минимальными: исчезла причина «аборт, самопроизвольный неустановленного характера», добавилась – «прочие локализации атеросклероза и без указания».

Наиболее заметное изменение за период – сокращение смертности от инфекционных и паразитарных болезней. Если в 1946 г. на них приходилось 31.8 % смертей, то в 1950 г. – 20.0 %, в 1955 г. – 9.8 %, в 1959 г. – 8.3 %. Доля умерших от туберкулеза снизилась более чем впятеро – с 20.9 до 3.9 %. Вспышки дизентерии отмечались в отдельные годы. Например, в городском поселении в 1950 г. 5.8 % людей умерли от дизентерии. В 1946 г. довольно большое число смертей (6.7 %) списывали на старческую дряхлость. В 1950 г. у 12.0 % умерших причиной указана токсическая диспепсия – в основном младенцы и дети до 5 лет в городской местности.

Увеличился удельный вес внешних причин смерти и новообразований, некоторых заболеваний органов дыхания и системы кровообращения. Доля убийств и самоубийств возросла в 1950х гг. втрое. Среди других внешних причин выделяются немеханические травмы и отравления неустановленного характера, производственные травмы и отравления, и механические травмы неустановленного характера. В сумме они дают 477 смертей в 1959 г. Устойчиво рос удельный вес новообразований, от которых в 1946 г. умерло 0.6 % чел., в 1950 г. – 2.8 %, в 1955 г. – 6.5 %, в 1959 г. – 8.6 %. Это свидетельствует как об эпидемиологическом переходе, так и о развитии системы диагностики заболеваний. Существенно вырос удельный вес гиперто-

Таблица 7

Число умерших по причине смерти в Коми АССР, 1946–1959 годы

Table 7

Number of deaths due to causes of death in the Komi ASSR, 1946-1959

|

Причины смерти |

Год |

||||||

|

1946 |

1950 |

1955 |

1959 |

||||

|

Сыктывкар |

Город |

Село |

Город |

Село |

Город |

Село |

|

|

От всех причин |

645 |

2381 |

607 |

2120 |

1672 |

2281 |

2933 |

|

От инфекционных и паразитарных болезней |

205 |

501 |

98 |

192 |

178 |

178 |

257 |

|

Из них: от туберкулеза |

135 |

258 |

65 |

105 |

91 |

73 |

130 |

|

от дизентерии |

0 |

138 |

2 |

18 |

12 |

54 |

33 |

|

От новообразований |

4 |

66 |

18 |

161 |

86 |

232 |

217 |

|

Из них: органов пищеварения (злокачественных) |

2 |

37 |

12 |

84 |

53 |

131 |

132 |

|

От болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |

5 |

13 |

1 |

18 |

30 |

13 |

27 |

|

От болезней системы кровообращения |

129 |

217 |

95 |

313 |

244 |

412 |

631 |

|

Из них: от гипертонической болезни |

96 |

35 |

139 |

189 |

|||

|

от атеросклероза мозга |

17 |

56 |

17 |

21 |

37 |

55 |

84 |

|

От болезней органов дыхания |

72 |

395 |

111 |

297 |

293 |

330 |

496 |

|

Из них: от пневмонии |

66 |

368 |

105 |

232 |

215 |

228 |

250 |

|

От болезней органов пищеварения |

53 |

438 |

79 |

223 |

188 |

198 |

262 |

|

Из них: от токсической диспепсии |

14 |

339 |

19 |

128 |

121 |

105 |

184 |

|

От осложнений беременности, родов и послеродового периода |

14 |

162 |

30 |

191 |

150 |

190 |

144 |

|

Из них: от преждевременного рождения |

8 |

83 |

19 |

107 |

46 |

74 |

53 |

|

От врожденных аномалий |

3 |

33 |

5 |

18 |

10 |

34 |

33 |

|

От несчастных случаев, отравлений, травм |

33 |

217 |

39 |

420 |

199 |

536 |

444 |

|

Из них: убийства |

3 |

14 |

1 |

41 |

6 |

49 |

28 |

|

самоубийства |

4 |

26 |

9 |

62 |

19 |

102 |

80 |

|

От болезней мочеполовой системы |

8 |

15 |

5 |

13 |

11 |

18 |

29 |

|

От прочих причин смерти |

71 |

142 |

80 |

49 |

30 |

38 |

59 |

|

Из них: от старческой дряхлости |

43 |

5 |

16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Кроме того, неточно обозначенные и не вошедшие в классификацию болезни и причины смерти |

48 |

182 |

46 |

225 |

253 |

102 |

334 |

Примечание. В данных 1946 и 1950 гг. гипертоническая болезнь среди причин смерти не выделялась.

Источники: [18, л. 80–85; 22, л. 39, 40; 23, л. 44–51; 27, л. 59–62; ].

Note. in the data of 1946 and 1950, hypertension was not on the list of causes of death.

Sources: [18, p. 80–85; 22, p. 39–40; 23, p. 44–51; 27, p. 59–62].

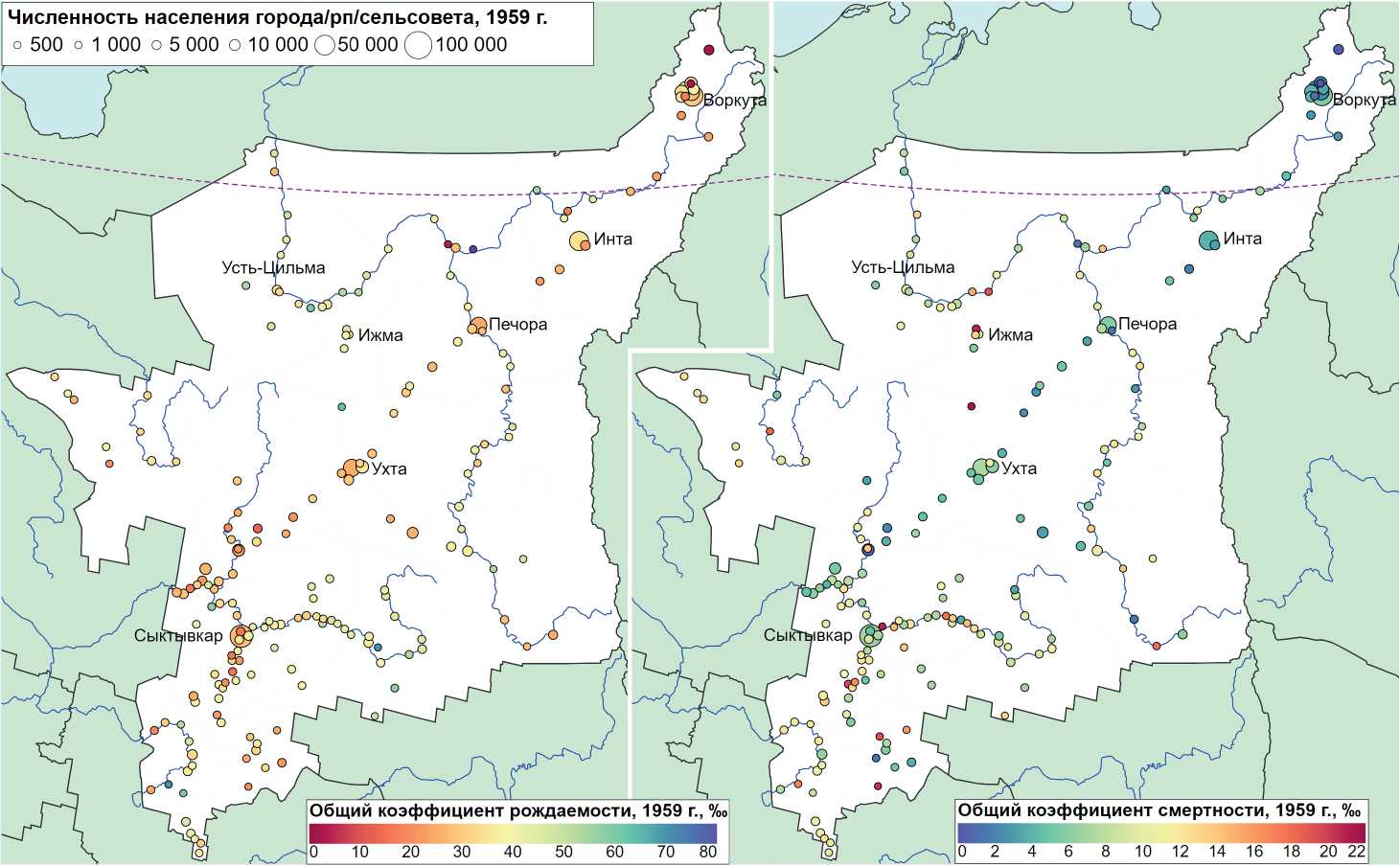

Рассмотрим территориальные различия в рождаемости и смертности за 1959 г. на местном уровне. На карте-схеме отмечены 194 точки (рисунок). Из них пять соответствуют городам (Сыктывкар, Воркута, Инта, Печора, Ухта), 29 – рабочим поселкам (Горняцкий, Промышленный, Комсомольский, Северный, Железнодорожный, Ми-кунь, Войвож, Октябрьский, Заполярный, Ярега, Хальмер-Ю, Верхняя Инта, Кожва, Краснозатонский, Каджером, Нижняя Омра, Вожаель, Кожым, Тракт, Кажым, Водный, Елецкий, Хановей, Мульда, Абезь, Косью, Нювчим, Ошкурья, Кырта), 160 – сельским советам. Медианная численность населения города – 40.6 тыс. чел., рабочего поселка – 5.5 тыс., сельского совета – 1.8 тыс.

Наибольшее медианное значение общего коэффициента рождаемости (далее – ОКР) демонстрируют сельсоветы (37.7 ‰). У городов значение составило 28.6 ‰, у поселков городского типа (далее – пгт) – 27.0 ‰. Территориально сельсоветы с высоким значением ОКР (свыше 45 ‰) расположены в основном в северной части и на окраинах республики – в Ижемском и Усть-Цилемском районах, по пять таких сельсоветов. Низкие значения ОКР (менее 25 ‰) зафиксированы в основном в рабочих поселках и некоторых сельсоветах. Поселки расположены преимущественно в районах нового освоения, а сельсоветы – в разных частях республики: Железнодорожный район (два поселка и четыре сельсовета), Воркутинский горсовет (пять посел нической болезни. В 1950 г. она отсутствовала в перечне причин смерти, в 1955 г. на нее пришлось 3.5 % смертей, а в 1959 г. – 6.3 %. Доля «прочих причин смерти» уменьшалась.

Если главной причиной младенческой смертности в 1946 г. были инфекционные болезни, то в 1955–1959 гг. – болезни органов дыхания, прежде всего пневмония, на которую приходилось более четверти умерших младенцев. От 17.6 до 28.3 % смертей связаны с болезнями органов пищеварения (в основном – токсическая диспепсия, около 20 %). Вдвое за период возросла доля умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода. Среди них наиболее распространенным в 1959 г. было «преждевременное рождение без других указаний».

ков), Интинский горсовет (один поселок и два сельсовета), Койгородский район (один поселок и два сельсовета), Сыктывдинский район (три сельсовета). Если выбивающиеся из общих закономерностей значения в сельсоветах могут быть статистическими выбросами, то низкая рождаемость в рабочих поселках была закономерной из-за их специализации на добывающих отраслях, что приводило к низкому удельному весу женщин на первых этапах освоения углеводородного сырья, при создании транспортной и добывающей инфраструктуры. В сельсоветах с преобладанием коми медианный ОКР выше, чем в сельсоветах с преобладанием русских (39.1 и 34.0 ‰ соответственно).

Значения общего коэффициента смертности (далее – ОКС) тоже различаются для поселений разных типов.

Рис. Общий коэффициент рождаемости (слева) и смертности (справа) по городам, рабочим поселкам и сельским советам Коми АССР в 1959 году.

Источники: [23, л. 72–79].

Fig. Total fertility (left) and mortality (right) rate by towns, working settlements and Village Soviets of the Komi ASSR in 1959.

Sources: [23, p. 72–79].

В сельских поселениях медианный ОКС самый высокий – 9.7 ‰, в городах несколько ниже – 5.9 ‰, в пгт еще ниже – 3.7 ‰. Высокие значения ОКС (свыше 13 ‰) зафиксированы в 29 поселениях. Из них по четыре – в Ижемском и Сысольском районах, по три – в Койгородском, Кортке-росском, Сторожевском, Удорском и Троицко-Печорском. Совсем нет территорий с высокой смертностью в Сыктыв-динском, Интинском, Кожвинском, Летском, Помоздинском, Усть-Вымском районах, а также в Сыктывкарском и Воркутинском горсоветах. В четырех сельсоветах ОКС превысил 20 ‰: Сизябский, Коберский, Озельский, Кедвинский. Низкое значение ОКС (менее 4 ‰) в 32 местах (среди них г. Инта и 13 рабочих поселков, 10 из которых расположены в Воркутинском горсовете). Низкий показатель смертности в самых северных угледобывающих поселениях можно объяснить тем, что на производстве угля трудились относительно молодые работники. Кроме того, шахтеры, благодаря системе преференций, имели больше возможностей переезжать из северных территорий после завершения трудовой деятельности («вывозная смертность»). Общий коэффициент смертности был выше в сельсоветах с преобладанием коми населения (10.6 ‰), чем с доминированием русских (7.4 ‰).

Исследование позволило ввести в научный оборот новые сведения о естественном движении населения Коми АССР послевоенного периода. Они касаются возрастных и национальных различий в рождаемости и смертности, трансформации структуры причин смертности, территориальных различий в показателях естественного движения населения на уровне городских поселений и сельсоветов. Показано, что послевоенный период стал ключевым в демографическом и эпидемиологическом переходе республики к современному типу воспроизводства населения. Столь быстрых изменений интенсивностей рождений и смертей (за исключением влияния войн, голода и эпидемий) не было ни до, ни после.

Список литературы Естественное движение населения Коми АССР в 1946-1959 годах

- Безносова, Н. П. Население Республики Коми в годы Второй мировой войны (1939–1945) / Н. П. Безносова. – Саарбрюкен: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 75 с.

- Масалимова, В. Г. Республика Коми. История и статистика военных лет / В. Г. Масалимова, Н. В. Азаренкова, Е. В. Чувьюрова [и др.]. – Сыктывкар: Комистат, 2015. – 105 с.

- Жеребцов, И. Л. Демографические процессы в Коми в ХХ веке / И. Л. Жеребцов, В. В. Фаузер. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2000. – 36 с.

- Фаузер, В. В. Республика Коми в XX веке: демография, расселение, миграция / В. В. Фаузер, Е. Н. Рожкин, Г. В. Загайнова. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2001. – 124 с.

- Игнатова, Н. М. Численность и воспроизводство населения Республики Коми во второй половине ХIХ–ХХ в.: историко-демографические и историко-географические исследования Российского Севера / Н. М. Игнатова, Д. В. Вишнякова, А. П. Обедков, В. И. Силин. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2022. – 276 с.

- Фаузер, В. В. Республика Коми на рубеже веков: демография, миграция, расселение / В. В. Фаузер. – Ижевск: ООО «Принт», 2023. – 308 с.

- Безносова, Н. П. Характеристика смертности населения Коми в 1930-1950-е годы / Н. П. Безносова, И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2010. – № 2. – С. 55–58.

- Безносова, Н. П. Динамика и размеры младенческой смертности в Республике Коми в 1921–1990 гг. / Н. П. Безносова // Историческая демография. – 2013. – № 2 (12). – С. 37–40.

- Омран, А. Р. Теория эпидемиологического перехода: взгляд 30 лет спустя / А. Р. Омран // Демографическое обозрение. – 2019. – Т. 6 (1). – С. 177–216.

- Вишневский, А. Г. Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая революция / А. Г. Вишневский // Демографическое обозрение. – 2014. – № 4 (4). – С. 5–40.

- Захаров, С. В. История рождаемости в России: от поколения к поколению / С. В. Захаров // Демографическое обозрение. – 2023. – Т. 10 (1). – С. 4–43.

- Республика Коми к 80-летию государственности (1921–2001 гг.): статистический сборник. – Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 2001. – 163 с.

- Турубанов, А. Н. Уровень жизни рабочих и служащих Коми АССР во II половине 40-х – 50-е годы / А. Н. Турубанов, Н. М. Игнатова, В. О. Светопольская, Н. И. Сурков // История Коми с древнейших времен до современности. Т. 2. 2-е изд. / под общ. ред.: И. Л. Жеребцова, А. А. Попова и А. Ф. Сметанина. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011. – С. 506–512.

- Сметанин, А. Ф. Материальное положение колхозников Коми АССР / А. Ф. Сметанин, Д. В. Милохин // История Коми с древнейших времен до современности. Т. 2. 2-е изд. / под общ. ред.: И. Л. Жеребцова, А. А. Попова и А. Ф. Сметанина. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011. – С. 484–490.

- Республике Коми – 90 лет. Историко-статистический сборник / В. Я. Сквозников, О. И. Конакова, Ж. А. Свиряева, В. Г. Масалимова, Т. А. Шерстюкова. – Сыктывкар: Комистат, 2011. – 420 с.

- НА РК. Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 2153, 2155, 2156, 2162, 3227, 3235, 3239, 3245, 3248, 5218, 5222, 5227, 5229, 5233.

- Smirnov, A.V. Economic specialization and demographic development of settlements in the Northern region / A.V. Smirnov, U.V. Lytkina // Population and Economics. – 2022. – Vol. 6(2). – P. 14-34.

- НА РК. Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 3227.

- Зырянова, М. А. Семейная политика в первые десятилетия развития советского общества в России и ее северных регионах (на примере Республики Коми) / М. А. Зырянова // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2022. – № 1. – С. 73–84.

- Зырянова, М. А. Правовое поле советской семейной политики в 1946-1990 гг. в контексте оценки демографических изменений в РСФСР и Коми АССР / М. А. Зырянова // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2021. – № 4 (93). – С. 47–54.

- Накачи, М. Анализ пронаталистской семейной политики в СССР в 1940-х – 1960-х годах / М. Накачи // Демографическое обозрение. – 2022. – Т. 9 (1). – С. 34–55.

- НА РК. Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 2153.

- Там же. Д. 5233.

- Демографическая характеристика населения Республики Коми: статистический сборник (по данным микропереписи) 1994 года. – Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1995. – 74 с.

- Республика Коми в человеческом измерении. – Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1997.

- НА РК. Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 1016.

- Там же. Д. 5218.