Естественное движение населения в Сибирском казачьем войске за двадцать лет (1894-1914): к вопросу о начале демографического перехода на востоке России

Автор: Зверев В.А., Пономарев И.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 8 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Характеризуется воспроизводство населения на территории Сибирского казачьего войска рубежа XIX-XX вв. На основе официальной демографической статистики, помещенной в ежегодных «Отчетах о состоянии…» войска, раскрыты в хронологической динамике масштабы, темпы и тренды естественного движения населения - казачьего и неказачьего в совокупности. Установлено, что на войсковой земле последовательно сокращалась смертность, в меньшей степени - и рождаемость населения. Естественный прирост был самым большим по сравнению со Степным краем, Забайкальским казачьим войском, со взятыми в целом Сибирью и Российской империей. Господствовал традиционный тип воспроизводства населения, но модернизационные сдвиги в его естественном движении, особенно «взрывной» масштаб прироста, свидетельствовали о вступлении войска в первую фазу демографического перехода - становления современного типа возобновления поколений.

Казачество, сибирское казачье войско, рождаемость, смертность, естественный прирост населения, воспроизводство населения, демографический переход

Короткий адрес: https://sciup.org/147239015

IDR: 147239015 | УДК: 930(571)«1894/1914» | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-8-103-118

Текст научной статьи Естественное движение населения в Сибирском казачьем войске за двадцать лет (1894-1914): к вопросу о начале демографического перехода на востоке России

Zverev V. A., Ponomarev I. I. Natural Population Dynamics of the Territory Controlled by the Siberian Cossack Host over Twenty Years (1894–1914): To the Question of the Beginning of the Demographic Transition in the East of Russia. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 8: History, pp. 103–118. (in Russ.) DOI 10.25205/ 1818-7919-2022-21-8-103-118

«Войско казачье – в сотни да вскачь. // С ветром полынным вровень – лети, // Черное дерево – карагач, // Камень да пыль на твоем пути!» – многим помнятся эти экспрессивные строки из «Песни о гибели казачьего войска», написанной поэтом Павлом Васильевым, потомком казаков-сибирцев. Авторы статьи в «Исторической энциклопедии Сибири» определяют Сибирское казачье войско (СКВ) как «военно-служилое, сословно-территориальное образование с центром в Омске, существовавшее в 1808–1919 гг.» [Андреев, Шулдяков, 2010, с. 88]. На рубеже XIX–XX вв. СКВ размещалось в основном на северо-востоке Степного края и малой частью на юге Томской губернии. В 1906 г. войско получило право на вечное владение занимаемыми землями. Население, учитываемое в его составе, по сословному принципу делилось на казачество и прочих – неказаков (разночинцев и инородцев-казахов). Казачество, занимаясь преимущественно земледельческо-скотоводческим мелкотоварным хозяйством, отбывало особую воинскую повинность, основанную на принципе самоснаряже-ния, и наделялось за это определенными правами и льготами, прежде всего земельными.

Существует богатая научная литература, посвященная истории казачества Азиатской России, в том числе Сибирского казачьего войска, характеризующая, в частности, его развитие в конце имперского периода истории нашей страны (современные справочно-энциклопедические и обобщающие труды: [Андреев, Шулдяков, 2010; Зуев, 2010; История казачества…, 1995] и др.). В основном она раскрывает административные и политические, социаль- но-экономические, социокультурные аспекты истории СКВ. Однако такие труды важны и для понимания социально-демографической истории казачества, поскольку характеризуют те условия, которые существенно влияли на параметры возобновления поколений жителей на казачьих землях.

В небольшой статье казачьего генерала и историка-краеведа Г. Е. Катанаева, опубликованной в 1916 г., в изданных в последние десятилетия трудах историков С. М. Андреева, А. Р. Ивонина, В. В. Исаева, Д. В. Колупаева, Ю. Г. Недбая, Г. И. Панковской применительно к концу XIX – началу XX в. затрагивались и некоторые вопросы, имеющие непосредственное отношение к историко-демографической проблематике. Ценность для нас представляют обоснованные выводы о последовательном увеличении в 1890-х – начале 1910-х гг. общей численности населения СКВ, людности всех сословных групп при опережающих темпах роста в среде разночинцев [Катанаев, 1916, с. 9]; о равновесии количества мужчин и женщин, высокой брачности в казачьей среде, большой доле в ней детей и молодежи, что поддерживало в войске воспроизводственный потенциал [Панковская, 2010, c. 344]; о ведущей роли естественного прироста в увеличении количества казаков-сибирцев (но не всего войскового населения) [Андреев, 2006, c. 30; Колупаев, 2011б, c. 19].

Специально тема естественного движения населения СКВ, взятого во всей его совокупности на рубеже XIX–XX вв., учеными не разрабатывалась. Ближе всего к ней подошли С. М. Андреев и Д. В. Колупаев, изучавшие некоторые демографические параметры только казачьего населения. Чтобы уловить его хронологическую динамику, они привлекали, наряду с иными источниками, официальную войсковую статистику.

-

С. М. Андреев установил поэтапное повышение темпов естественного прироста населения до 20 и более человек на каждую 1 000 душ населения в начале XX в. [Андреев, 2006, c. 28]. Объективно это очень высокие показатели, но историк почему-то делает противоположный вывод: «…Темпы естественного прироста сибирского казачества были традиционно низкими…» [Там же, c. 30]. Тот же автор дал перечень долгосрочных факторов и конкретных событий, снижавших уровень рождаемости и повышавших масштабы смертности казачества в СКВ: неблагоприятные природно-климатические условия, недостаток качественной питьевой воды в ряде станиц, их неблагополучное санитарно-гигиеническое состояние, низкий уровень развития медицинского обслуживания, неурожаи и массовый голод в начале 1890-х, в 1901–1902 гг., ежегодный призыв в строевые части всех казаков, достигших призывного возраста, их длительная воинская служба с частыми отлучками из дома, поголовная мобилизация в годы военных действий (1900, 1904, 1914) и пр. Нетрудно увидеть, что большинство указанных факторов влияло на воспроизводство не только казачества, но и остального населения СКВ.

Д. В. Колупаев пришел к более оптимистическим выводам. Применительно к 1890-м гг. он зафиксировал «явную тенденцию к снижению количества смертей» в казачьей среде (несмотря на сохранение таких факторов мортальности у мужчин, как участие в военных действиях и опасных промыслах, пьянство), более высокие темпы этого сокращения у женщин по сравнению с мужчинами. Связал эти процессы с «распространением среди казаков медицинских знаний, повышением их общей культуры» [Колупаев, 2011а, c. 70–71].

В последние годы появились научные труды, специально посвященные воспроизводству не только казачества, но и всего населения в Забайкальском и Сибирском казачьих войсках конца имперского периода. Работа В. А. Зверева и Ю. В. Линейцевой [2015] о Забайкальском казачьем войске (ЗКВ) создает возможность сопоставить динамику естественного движения населения в двух крупнейших в Азиатской России иррегулярных воинских сообществах, что мы и делаем далее в настоящей статье. В тезисах выступления И. И. Пономарева [2020] на студенческой конференции изложены основные результаты магистерского исследования о народонаселении СКВ рубежа XIX–XX вв. Сделаны выводы о сокращении масштабов рождаемости и смертности населения, о положительной динамике и совокупного, и естественного прироста числа войсковых жителей, о модернизационных тенденциях в демографиче- ской сфере. Однако крайне малый объем тезисов не позволил автору аргументировать эти и другие положения, и в настоящей статье они формулируются в уточненном виде уже в сопровождении анализа репрезентативных статистических источников.

Обзор исследований по истории казачества Азиатской России и конкретно СКВ показывает, что важная тема воспроизводства населения в казачьих войсках учеными лишь намечена в общих чертах. Более детальную разработку она имеет только применительно к Забайкальскому войску: выстроены погодовые и поэтапные динамические ряды показателей естественного движения населения, охватывающие хронологический период второй половины XIX – начала XX в.; проведено сравнение масштабов, темпов и направлений динамики рождаемости, смертности, прироста населения в ЗКВ с общесибирскими параметрами; сделаны аргументированные выводы о появлении на рубеже столетий в войсковом населении признаков демографической модернизации. Таким образом, появился прецедент, которому можно следовать при изучении демографической истории других казачьих войск, казачества России в целом.

Целью настоящей статьи является конкретно-историческая характеристика естественного движения народонаселения в Сибирском казачьем войске конца XIX – начала XX в. Естественное движение населения в демографии «характеризуется показателями числа родившихся и умерших, изменяющих численность населения так называемым естественным путем» [ДЭ, 2013, c. 279]. Близким по значению является термин воспроизводство населения : «постоянное возобновление поколений людей в результате взаимодействия рождаемости и смертности, а также связанных с ними других демографических процессов… протекающих в рамках определенных общественных отношений…» [Там же, c. 127]. Мы употребляем в статье оба термина как синонимы. В качестве основных форм естественного движения мы рассматриваем в данном случае рождаемость , смертность и естественный прирост населения . Иные формы – заключение браков, разводы и прочие – из-за малого объема статьи выводятся за рамки изучения.

В качестве основного теоретико-методологического инструмента исследования в данном случае применена теория демографического перехода. Демографическим переходом (в широком смысле) называют важную составную часть модернизации традиционного общества – «переход от извечного равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к новому равновесию низкой смертности и низкой рождаемости», который «кардинально обновляет… тысячелетние социальные механизмы, управляющие воспроизводством человеческих поколений» [ДМР, 2006, с. 9]. Как показано А. Г. Вишневским и подтверждено в авторитетной отраслевой энциклопедии, Российская империя вступила в первую фазу демографического перехода на рубеже XIX–XX столетий, когда успехи в индустриальном и культурном развитии страны стимулировали начало системного снижения смертности, при том, что рождаемость если и снижалась, то не столь заметно [Вишневский, 1998, c. 112–157; ДЭ, 2013, c. 674]. Б. Н. Миронов помещает исходную точку транзита на более ранний рубеж, в середину XIX в. [Миронов, 2014, c. 621]. В работах В. А. Зверева аргументируется положение о том, что демографическое развитие восточных регионов России мало отставало от центра страны, здесь тоже на рубеже XIX–XX вв. появились признаки начальной фазы демографического перехода (см, например, [Зверев, 1999]). Настоящая статья призвана, в частности, внести вклад в верификацию этого положения, на этот раз применительно к населению Сибирского казачьего войска.

Науке известно, что демографический переход начинается в конкретном обществе традиционного типа с систематического сокращения смертности в условиях, когда высокая рождаемость сохраняется или уменьшается слабо, поэтому усиливается естественный прирост населения, чаще всего до уровня демографического «взрыва» [ДЭ, 2013, с. 241]. Нас интересует, проявились ли признаки начальной фазы демографического перехода в населении СКВ на рубеже XIX–XX вв.

Задачи настоящей статьи: 1) раскрыть в хронологической динамике масштабы, темпы и тренды естественного движения населения в Сибирском казачьем войске периода 1894–

1914 гг.; 2) определить особенности режима и типа смены поколений в СКВ в сравнении с таковыми в Забайкальском казачьем войске, во всем населении Степного края, где расселялась основная часть казаков-сибирцев, в Сибирском регионе и Российской империи в целом; 3) проверить на этой основе гипотезу о появлении на излете имперской эпохи признаков начальной фазы демографического перехода на войсковой территории СКВ.

Объектом рассмотрения в настоящей статье является население СКВ, взятое суммарно, во всей его совокупности. Нам представляется, что такой подход правомерен с историко-демографической точки зрения, поскольку все жители войсковой территории составляли народонаселенческий комплекс, разные группы и отдельные представители которого влияли друг на друга и взаимодействовали в ситуациях самовоспроизводства. Традиции брачного, детородного, санитарного поведения, характерные для доминирующего здесь казачества, были ориентиром для приписанных к станицам представителей иных сословий. С другой стороны, зачисление в состав казачества людей со стороны, чаще всего крестьян (преимущественно это были крестьянские женщины, выходившие замуж за казаков), способствовало распространению в войсковой среде «мужичества» – элементов крестьянской культуры, в том числе стандартов демографического поведения. Отдельному анализу и сравнению демографической динамики казачьего и прочего, неказачьего, населения СКВ посвящена другая наша статья, подготовленная к публикации.

Начальный хронологический рубеж работы в данном случае обусловлен успехами в строительстве Транссибирской железной дороги. Ее Западно-Сибирский участок, проходивший по Пресногорьковской казачьей линии и через Омск, закончили строить в 1894– 1895 гг., что привело к началу массового переселения в Степной край, росту числа желающих вступить в ряды сибирского казачества, запуску других демографических перемен в войсковом населении. К 1890-м гг. историки относят важные трансформации в социальноэкономической жизни войскового сообщества, утверждение в СКВ достаточно полного текущего учета демографических событий. Конечная граница исследования связана с началом Первой мировой войны в 1914 г. Данные нашего основного исторического источника – «Отчетов о состоянии Сибирского казачьего войска…» относятся к 1894–1915 гг., однако в 1915 г. в России разразился демографический кризис, продлившийся до 1922 г., проявления которого в казачьих войсках требуют специального изучения.

Основным источником информации для нашего исследования стали периодические (с пропуском некоторых лет) «Отчеты о состоянии Сибирского казачьего войска…». Они составлялись по распоряжению и под контролем войскового наказного атамана, затем направлялись для рассмотрения императору. Гражданская часть отчетов опубликована. Каждый выпуск содержит информацию за соответствующий год, иногда также за предыдущие годы, так что в совокупности раскрыта информация за весь интересующий нас период, кроме 1899 г. В частности, приведены актуальные для нас сведения о численности населения в войске, о количестве людей, родившихся и умерших за каждый год. При составлении отчетов сопоставлялись данные, полученные от командования отделами войска, от хозяйственной службы, медицинских инстанций, церковного руководства, при необходимости они проверялись, поэтому можно говорить о высокой степени достоверности этого источника [Андреев, 2008, с. 260].

Используя абсолютные демографические показатели, содержащиеся в «Отчетах…», мы рассчитали общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения СКВ за каждый год и свели их во временные динамические ряды. Относительные показатели вычислены делением абсолютного количества родившихся или умерших за год на среднегодовую численность населения с последующим тысячекратным увеличением частного. В статье они сопровождаются знаком «‰» (лат. «промилле» – «на тысячу»). Среднегодовая численность населения – людность на середину года – исчислялась делением пополам суммы численности населения на начало текущего и начало последующего года. Коэффициенты естественного прироста измерены как разность между коэффициентами рождаемости и смертности. Относящиеся к Сибирскому казачьему войску количественные показатели, использованные далее в тексте статьи, в табл. 1 и диаграмме, если не указано иное, подсчитаны по: (Отчет о состоянии СКВ в течение 1894 г., 1895, c. 19; Отчет о состоянии СКВ за 1896 г., 1898, c. 3–4; Отчет о состоянии СКВ за 1898 г., 1899, c. 5; Отчет о состоянии СКВ за 1900 г., 1901, c. 23; Отчет о состоянии СКВ за 1901 г., 1902, c. 32; Отчет о состоянии СКВ за 1902 г., 1903, c. 16; Отчет о состоянии СКВ за 1903 г., 1905, c. 11, 15; Отчет о состоянии СКВ за 1907 г., 1908, c. 11, 14; Отчет о состоянии СКВ за 1910 г., 1911, c. 10–11, 14; Отчет о состоянии СКВ за 1912 г., 1913, c. 10, 13; Отчет о состоянии СКВ за 1913 г., 1914, c. 12, 15; Отчет о состоянии СКВ за 1914 г., 1915, c. 7–8, 11).

Рассмотрение демографических процессов, протекающих в любом человеческом сообществе, полезно начинать с выяснения его общей людности. На рубеже XIX–XX вв. Сибирское казачье войско было самым многолюдным иррегулярным воинским формированием на зауральских окраинах России, если учитывать всё население, жившее на его территории, – казаков вместе с их семьями и прочих, неказаков. По официальным данным, в начале 1894 г. на войсковых землях размещались 125 322 жителя, в том числе 109 997 казаков и членов их семей. К концу 1914 г. численность всего войскового населения увеличилась до 301 420 человек, казачества – до 169 829 душ. Изменилось численное соотношение казачества и нека-заков: если в 1894 г. казаки составляли 88 % и имели подавляющее большинство, то в 1914 г. с показателем в 56 % у них сохранился только небольшой перевес.

Чем объяснялась указанная трансформация структуры населения СКВ? Во-первых, часть прибывавших в Западную Сибирь из Центральной России переселенцев, закрепляясь на войсковых землях, в основном попадала в категорию «разночинцев», постепенно увеличивая их количество. Во-вторых, в состав войскового населения с 1899 г. стали включать инородцев-казахов, оседавших на войсковой территории (ранее они состояли на учете гражданской администрации) [Андреев, 2008, с. 258–259]. Это привело к скачкообразному увеличению доли неказачьего сектора (на 31 %) и общей численности населения СКВ (в 1,6 раза).

Перейдем непосредственно к характеристике вычисленных нами показателей естественного движения населения в СКВ, взятого во всей его совокупности. Таблица 1 содержит ежегодные абсолютные данные о численности этого населения, приходящейся на середину каждого года (кроме 1899), о числе людей, родившихся и умерших в течение года, о ежегодном балансе количества родившихся и умерших. Первый важный вывод, который можно сделать, просматривая эти данные, заключается в том, что в населении Сибирского казачьего войска на рубеже XIX–XX вв. последовательно осуществлялось расширенное воспроизводство населения. Его численность увеличивалась со среднегодовым темпом в период 1894–1898 гг. в 101,7 %, а в 1900–1914 гг. – 102,3 %. Вместе с этим в толще населения происходило, правда, не столь последовательно, увеличение абсолютного количества рождений и смертей.

Относительные показатели (см. табл. 1) показывают, что для населения СКВ в период 1894–1914 гг. был характерен очень высокий уровень рождаемости (прокреации). Общий коэффициент рождаемости имел среднеарифметическую годовую величину, равную 51,3 ‰. Последняя была больше, чем показатели в целом по Сибири за те же годы (50,1 ‰) 1, в Забайкальском казачьем войске за 1895 и 1901–1914 гг. (44,4 ‰) 2, в Степном крае за 1897– 1914 гг. (33,5 ‰) 3. Повышенная интенсивность прокреации в СКВ может объясняться высоким уровнем брачности, благоприятным половым и возрастным составом войскового населения, его этнодемографической спецификой, но этот вопрос требует специального изуче- ния. Согласно традиции, младенцев рождалось много в поддерживаемых государством и церковью условиях почти всеобщей и ранней брачности, слабого распространения внутрисемейного регулирования деторождения, в силу необходимости компенсировать огромную смертность.

Таблица 1 дает нам почти полный динамический ряд показателей смертности (мортально-сти) населения в Сибирском казачьем войске. Как и в случае с рождаемостью, обращают на себя внимание большие ежегодные коэффициенты смертности. Средняя годовая их величина за 1894–1914 гг. равнялась 30,4 ‰. Соответствующий показатель в целом по Сибири за те же годы (32,5 ‰) был еще больше, но в ЗКВ в 1895 и 1901–1914 гг. мортальность выглядела скромнее, чем в СКВ, составив 28 ‰, как и в Степном крае с показателем для 1897–1914 гг. в 19,9 ‰.

Большая мортальность имела своей главной причиной свирепствовавшие почти каждый год эпидемии, косившие в первую очередь младенцев и детей. Как установил войсковой врач В. П. Гедройц-Юраго, незадолго до изучаемого времени, в 1878–1887 гг., на Пресногорьковской казачьей линии СКВ из каждой сотни новорожденных через год оставался в живых только 61 младенец, к пяти годам – 45, к десяти – 43 человека [Гедройц-Юраго, 1890, с. 153]. Тот же медик, заведовавший казачьим врачебным участком, утверждал, что войсковое население «вполне свыклось с громадной рождаемостью и таковою же смертностью детей, считает это чем-то вполне обыкновенным и довольно равнодушно относится к болезням своих малюток; взрослые же охотно ищут медицинской помощи у врачей и фельдшеров…» [Там же, с. 173]. Слова о «равнодушии» казаков и их соседей к болезням и смерти детей не стоит безоговорочно принимать на веру. Население, как и руководство СКВ, пыталось бороться, пусть и не очень успешно, с этой напастью народно-медицинскими средствами и путем развития официальной медицинской и образовательной сети [Колупаев, 2008а; 2008б]. Как мы покажем ниже, благодаря этим усилиям на рубеже XIX–XX вв. положение со смертностью улучшалось, хотя и не радикально.

Баланс рождаемости и смертности выражается в естественном приросте населения. Суммируем абсолютные величины прироста за все годы, включенные в табл. 1, добавим еще прирост за 1899 г. (его гипотетическую величину в 3,3 тыс. человек исчислим как среднюю между приростом 1897–1898 и 1900–1901 гг.) и обнаружим, что за период между 1894 и 1914 гг. «естественным» путем Сибирское казачье войско стало многолюднее примерно на 87 тыс. человек. Почти половина – 49,4 % – увеличения численности войскового населения накопилась за счет естественного прироста. Соответственно, 50,6 % приходилось на прирост механический, образовавшийся за счет крестьянской и казачьей иммиграции и причисления к войску местных жителей, ранее не подлежавших учету.

Относительные показатели естественного прироста населения в СКВ были очень высокими. Среднее годовое их значение в 1894–1914 гг. составляло 20,9 ‰. Уступали СКВ в это же время средние величины коэффициента естественного прироста во всей Сибири (17,6 ‰), в 1895 и 1901–1914 гг. – в Забайкальском казачьем войске (16,4 ‰), в 1897–1914 гг. – в Степном крае (13,6 ‰).

Посмотрим, как менялись год от года в период 1894–1914 гг. масштабы естественного движения населения в Сибирском казачьем войске. Таблица 1 показывает колебания годовых коэффициентов рождаемости, смертности и прироста населения в динамических рядах. В ряду рождаемости отступления от средней величины доходили до 8 %, в ряду смертности – до 16 %, в ряду естественного прироста – до 23 %. Как и следовало ожидать, смертность колебалась гораздо сильнее, чем рождаемость, поскольку тесно зависела от текущих эпидемических, экономических, политических событий и конъюнктуры конкретного года или хронологического микроэтапа. Прокреация же определялась в большей степени факторами, медленно меняющимися во времени: ментальностью людей, брачной, половой, возрастной структурой населения.

Таблица 1

Natural dynamics of population of the territory controlled by the Siberian Cossack Host: annual parameters at the turn of the 19th – 20th centuries

Table 1

|

Год |

Средняя численность, чел. |

Родилось |

Умерло |

При |

рост |

||

|

чел. |

‰ |

чел. |

‰ |

чел. |

‰ |

||

|

1894 |

127 134 |

6 980 |

54,9 |

4 495 |

35,4 |

2 485 |

19,5 |

|

1895 |

130 146 |

7 087 |

54,5 |

5 387 |

41,4 |

1 700 |

13,1 |

|

1896 |

134 899 |

6 891 |

51,1 |

4 363 |

32,3 |

2 528 |

18,8 |

|

1897 |

136 868 |

6 836 |

50,0 |

3 991 |

29,2 |

2 845 |

20,8 |

|

1898 |

135 868 |

7 268 |

53,5 |

3 710 |

27,3 |

3 558 |

26,2 |

|

1900 |

217 826 |

10 829 |

49,7 |

7 522 |

34,5 |

3 307 |

15,2 |

|

1901 |

222 135 |

10 055 |

45,3 |

6 607 |

29,7 |

3 448 |

15,6 |

|

1902 |

225 231 |

11 261 |

50,0 |

8 818 |

39,2 |

2 443 |

10,8 |

|

1903 |

228 405 |

10 677 |

46,7 |

6 847 |

30,0 |

3 830 |

16,7 |

|

1904 |

232 759 |

10 932 |

47,0 |

8 312 |

35,7 |

2 620 |

11,3 |

|

1905 |

235 796 |

8 984 |

38,1 |

6 979 |

29,6 |

2 005 |

8,5 |

|

1906 |

241 939 |

12 373 |

51,1 |

6 237 |

25,8 |

6 136 |

25,3 |

|

1907 |

251 147 |

11 903 |

47,4 |

7 375 |

29,4 |

4 528 |

18,0 |

|

1908 |

258 818 |

13 120 |

50,7 |

7 955 |

30,7 |

5 165 |

20,0 |

|

1909 |

271 124 |

13 442 |

49,6 |

7 394 |

27,3 |

6 048 |

22,3 |

|

1910 |

283 765 |

13 772 |

48,5 |

8 016 |

28,2 |

5 756 |

20,3 |

|

1911 |

292 661 |

14 499 |

49,5 |

7 011 |

24,0 |

7 488 |

25,5 |

|

1912 |

291 480 |

13 568 |

46,5 |

8 021 |

27,5 |

5 547 |

19,0 |

|

1913 |

295 999 |

12 952 |

43,8 |

7 398 |

25,0 |

5 554 |

18,8 |

|

1914 |

299 852 |

14 253 |

47,5 |

7 609 |

25,4 |

6 644 |

22,1 |

Таблица 1 показывает: рождаемость в СКВ была наибольшей в первые годы изучаемого периода, что закономерно для исходной ситуации, предваряющей последующую трансформацию демографической традиции. Кроме того, в 1894–1896 гг. население «отыгрывало» свадьбы и рождения, отложенные в начале 1890-х гг. из-за неурожаев и голода, охвативших самые густонаселенные войсковые территории [Андреев, 2006, с. 26]. Высокие показатели прокреации обнаруживаются также в 1906 и 1908 гг., и это тоже феномен, компенсирующий спад брачной и детородной активности людей в острые моменты Русско-японской войны и Первой русской революции. Наименьшая рождаемость наблюдалась именно в 1905 г., ведь в предыдущем году в действующую армию было мобилизовано около 12 тыс. сибирцев (до 20 % казачьего мужского населения СКВ), молодых и физически здоровых людей [История казачества…, 1995, с. 73]. Негативно сказалась военная мобилизация и неказачьего мужского контингента.

Смертность имела наибольшие масштабы в 1895, 1902, 1904 гг. В первом случае это было связано с одновременной высокой рождаемостью. Такая связь была в то время закономерной: чем больше младенцев рождалось, тем больше и умирало. Во втором случае негативно сказались трудности неурожайных и голодных 1901–1902 гг., в третьем случае – проблемы стартового года Русско-японской войны. Относительно небольшая мортальность, плохо совместимая с высокой рождаемостью, отмечена в 1906 г. Здесь наверняка «аукнулась» низкая рождаемость предыдущего года. Относительно малая смертность 1911 и 1913 гг., возможно, уже отражает первые успехи демографической модернизации.

Естественный прирост населения СКВ давал всплески в 1898, 1906, 1911 гг., когда в силу обстоятельств, благоприятных для демографической сферы, рождаемость была высокой, а смертность низкой. Наименьшим же прирост закономерно оказался в 1902, 1904–1905 гг. – в моменты, отмеченные в стране и регионе политическими потрясениями и экономическими трудностями.

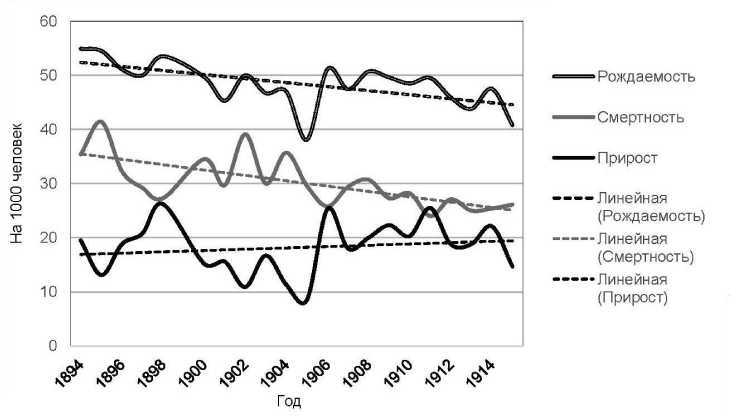

Противоречивые колебания относительных показателей, представленных в табличной форме, не позволяют понять, в каком направлении менялись масштабы естественного движения населения СКВ в изучаемый период. Чтобы преодолеть эту трудность, представим динамику рождаемости, смертности и естественного прироста населения в виде линейчатой диаграммы с добавленными траекториями линейных трендов (см. диаграмму).

Естественное движение населения в СКВ:

динамика ежегодных показателей на рубеже XIX–XX вв.

Natural development of population of the territory controlled by the Siberian Cossack Host: dynamics of annual indicators at the turn of the 19th – 20th centuries

Диаграмма вполне определенно показывает, что изначально очень высокая смертность в Сибирском казачьем войске со временем сокращалась, причем довольно быстро. Рождаемость одновременно тоже уменьшалась, но гораздо медленнее. Указанная разница темпов сокращения генерировала восходящий тренд естественного прироста населения. В целом картина соответствовала параметрам начальной фазы демографического перехода в ее «французском» варианте [ДЭ, 2013, с. 237], хотя в иных сообществах на заре демографической модернизации между началом сокращения смертности и рождаемости чаще всего существует временной лаг.

Обнаруженные нами исторические тенденции динамики естественного движения населения в СКВ сформировались именно на рубеже XIX–XX вв. Исследователь Ф. Н. Усов в свое время высчитал в округленном виде общие коэффициенты естественного движения войскового населения за 1857–1876 гг.: рождаемость – 45 ‰, смертность – 30 ‰, естественный прирост – 15 ‰ [Усов, 1879, с. 83]. С. М. Андреев обнаружил, что со временем естественный прирост в среде казаков-сибирцев увеличивался: в 1870-е гг. он составлял 15,8 ‰, в 1880-е – 17 ‰, в 1890-е – 19,9 ‰, в 1900–1915 гг. – 21,3 ‰ [Андреев, 2006, с. 28]. Сопоставление этих величин с рассчитанными нами показателями 1894–1914 гг., относящимися ко всему населению СКВ, приводит к такой оценке: во второй половине XIX в. в течение трех-четырех десятилетий смертность в войске не сокращалась, а рождаемость даже подросла, что первоначально стимулировало некоторое увеличение естественного прироста. Но «модернизационным», характерным для начальной стадии демографического перехода, этот прирост был именно на рубеже столетий, когда его главной причиной стало сокращение смертности. Средняя годовая величина прироста превысила тогда 20 ‰, что явно маркировало ситуацию демографического «взрыва».

Чтобы лучше понять и объяснить выявленные нами масштабы и тенденции воспроизводства населения в Сибирском казачьем войске, рассмотрим их в обобщенном виде и более широком территориальном контексте. Сравним их с ситуацией в Забайкальском казачьем войске (близком к Сибирскому по многим параметрам), в Степном крае (на его территории размещалась основная часть СКВ), в Сибирском регионе, включавшем в себя территорию размещения и Сибирского, и Забайкальского войск, а также во всей Российской империи. В построенной для этого табл. 2 в динамические ряды поместим не погодовые, а поэтапные данные.

Таблица 2 дает возможность рассматривать воспроизводство населения на разных территориях в исторической динамике. Поэтапная группировка подтверждает наши выводы, сделанные на основе анализа погодовых динамических рядов, о снижении смертности и в меньшей степени рождаемости, о повышении естественного прироста населения в Сибирском казачьем войске на рубеже XIX–XX вв. Такой расклад похож на демографическую динамику в ЗКВ, хотя там она была не столь определенно выражена. В целом по Российской империи смертность и рождаемость сокращались с середины XIX в., но в изучаемое нами время естественный прирост «забуксовал». Наконец, в Степном крае прирост последовательно увеличивался, но одновременно с этим росли и рождаемость, и смертность. Это было, во-первых, следствием усиленного притока в край крестьян-переселенцев, в среде которых часто рождались дети, но была и повышенная мортальность. Во-вторых, не исключено и влияние улучшения со временем качества учета демографических событий в среде казахов-кочевников.

Обобщая показатели всех этапов, констатируем, что население в Сибирском казачьем войске имело в изучаемый период хороший воспроизводственный потенциал. Рождаемость здесь была выше, чем в среднем по Российской империи, больше, чем в Забайкальском казачьем войске, она тянула за собой вверх низкие показатели всего Степного края. Однако общесибирский уровень прокреации с начала ХХ в. превосходил уровень СКВ во многом благодаря интенсивной рождаемости в среде многочисленных аграрных мигрантов, селившихся чаще всего не на казачьих войсковых, а на кабинетских и государственных землях Сибири. Смертность в СКВ тоже превосходила масштабы смертности в Российской империи и Степном крае, но «отрыв» здесь уже был невелик. Во второй половине изучаемого периода мортальность в Сибирском войске была уже ниже, чем в целом по Сибири и в Забайкальском войске.

Таблица 2

Поэтапные параметры естественного движения населения в СКВ: сравнительная динамика на рубеже XIX–XX вв., ‰ *

Table 2

Phased parameters of natural population development of the territory controlled by the Siberian Cossack Host: comparative dynamics at the turn of the 19th – 20th centuries, ‰

|

Годы |

Сибирское казачье войско |

Забайкальское казачье войско |

Степной край |

Сибирь |

Российская империя |

|

Рождаемость |

|||||

|

1894–1898 |

52,8 |

46,8 ** |

24,7 *** |

49,0 |

45,2 |

|

1901–1905 |

45,4 |

41,5 |

27,6 |

48,3 |

44,2 |

|

1906–1909 |

49,7 |

45,6 |

33,2 |

52,3 |

43,5 |

|

1910–1914 |

47,2 |

44,3 |

37,0 |

51,4 |

40,6 |

|

Смертность |

|||||

|

1894–1898 |

33,1 |

31,4 ** |

16,5 *** |

32,8 |

30,2 |

|

1901–1905 |

32,8 |

29,5 |

18,1 |

31,0 |

28,1 |

|

1906–1909 |

28,3 |

29,6 |

20,3 |

34,0 |

27,4 |

|

1910–1914 |

26,0 |

27,7 |

21,9 |

31,8 |

25,3 |

|

Естественный прирост |

|||||

|

1894–1898 |

19,7 |

15,4 ** |

8,2 *** |

16,2 |

15,0 |

|

1901–1905 |

12,6 |

12,0 |

9,5 |

17,3 |

16,1 |

|

1906–1909 |

21,4 |

16,0 |

12,9 |

18,3 |

16,1 |

|

1910–1914 |

21,1 |

16,6 |

15,1 |

19,6 |

15,3 |

* Подсчитано по данным табл. 1, а также по: [Зверев, 2008, с. 119; 2009, с. 73; Зверев, Линейцева, 2015, с. 93, 96, 101]; Отчет медицинского департамента…, 1898, с. 192–211, 258–277; Отчет о состоянии народного здравия… за 1896–1901 гг., 1905, с. 74, 80, 104; Отчет о состоянии народного здравия… за 1902 г., 1904, с. 28–29, 54–55; Отчет о состоянии народного здравия… за 1903 г., 1905, с. 28–29, 54–55; Отчет о состоянии народного здравия… за 1904 г., 1906, с. 28–29, 54–55; Отчет о состоянии народного здравия… за 1905 г., 1907, с. 28–29, 54–55.

** Данные за 1894–1895 гг. о казачестве, составлявшем 95,5 % всего войскового населения ЗКВ.

*** Данные за 1897–1898 гг.

Воспроизводственный потенциал находил адекватное воплощение в естественном движении населения. В СКВ на рубеже XIX–XX вв. последовательно сокращалась смертность населения, а средний ежегодный уровень его естественного прироста был самым большим по сравнению со Степным краем, ЗКВ и даже с взятыми в целом Сибирским регионом и Россией. Согласно существующему в науке представлению, систематическое снижение смертности и выход естественного прироста на уровень демографического «взрыва» – несомненные признаки вступления изучаемого сообщества в начальную фазу демографического перехода. Как известно, первые признаки демографического «взрыва», обозначив начало демографического транзита, появились в Российской империи на рубеже XIX–XX вв., однако в масштабах всей страны «взрыв» «не состоялся из-за войн, голода, эпидемий, репрессий, вызывавших подъемы смертности и спады рождаемости» [ДЭ, 2013, с. 238]. Настоящее наше исследование по исторической демографии СКВ, как и предыдущие работы по истории За- байкальского казачьего войска, Западной Сибири, городов всей Азиатской России, показывают, что по крайней мере в некоторых сообществах на востоке страны, где отсутствовала часть факторов, негативно сказывавшихся на развитии народонаселения, на рубеже XIX– XX вв. демографический «взрыв» стал реальностью. В частности, так произошло в Сибирском казачьем войске, где в процессе общественного развития всё еще господствующие традиционные демографические порядки стали изживать себя, и войсковое население вступило в первую фазу замены их порядками, характерными для современного типа возобновления поколений.

Появление начальных признаков демографического перехода в Сибирском казачьем войске вовсе не означает, конечно, что процесс демографической модернизации даже в первой его фазе развернулся здесь в полную силу, достиг решающих успехов. Для этого в масштабе Российской империи и, в частности, на территории казачьих войск за Уралом в имперское время еще не сложились необходимые условия.

Список литературы Естественное движение населения в Сибирском казачьем войске за двадцать лет (1894-1914): к вопросу о начале демографического перехода на востоке России

- Андреев С. М. Сибирское казачье войско: возникновение, становление, развитие (1808-1917 гг.). Омск: Акад. МВД России, 2006. 259 с.

- Андреев С. М. Отчеты о состоянии Сибирского казачьего войска как исторический источник // Катанаевские чтения: Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2008. С. 257-260.

- Андреев С. М., Шулдяков В. А. Сибирское казачье войско // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 3. С. 88-90.

- Вишневский А. Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998. 432 с.

- Гедройц-Юраго В. П. Санитарно-статистический очерк 3-го участка Сибирского казачьего войска (1878-1887 гг.) // Протоколы Омского медицинского общества. 1890. № 8. Прилож. С. 117-180.

- ДМР - Демографическая модернизация России, 1900-2000 / Под ред. А. Г. Вишневского. М.: Нов. изд-во, 2006. 608 с.

- ДЭ - Демографическая энциклопедия / Гл. ред. А. А. Ткаченко. М.: Энциклопедия, 2013. 944 с.

- Зверев В. А. Воспроизводство сибирского населения на начальном этапе демографической модернизации // «Сибирь - мой край…». Проблемы региональной истории и исторического образования. Новосибирск, 1999. С. 130-153.

- Зверев В. А. «Родится на смерть, умрет на живот». Естественное движение населения Сибири за 30 лет (1884-1914) // Современное историческое сибиреведение XVII - начала XX в. Барнаул, 2008. Вып. 2. С. 107-124.

- Зверев В. А. Степной край на рубеже XIX-XX вв.: естественное движение населения, влияние на него политических и социальных конфликтов // Локальные сообщества имперской России в условиях социальных конфликтов: подходы и практики в современных региональных исследованиях. Омск, 2009. С. 71-83.

- Зверев В. А., Линейцева Ю. В. «Казацкому роду нет переводу». Динамика воспроизводства населения в Забайкальском казачьем войске (вторая половина XIX - начало XX в.) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 1: История. С. 91-105.

- Зуев А. С. Казачество Азиатской России // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 2. С. 8-13.

- История казачества Азиатской России / Гл. ред. В. В. Алексеев. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. Т. 2: Вторая половина XIX - начало XX в. 255 с.

- Катанаев Г. Е. Сибирское казачье войско за последние 25 лет. Количественный состав и движение населения войска с 1890 по 1916 г. // Сибирские войсковые ведомости. 1916. № 3 (5 нояб.). Часть неофиц. С. 8-9.

- Колупаев Д. В. Здравоохранение в поселениях сибирского казачества во второй половине XIX в. // Изв. Алт. гос. ун-та. 2008а. № 4-5 (60). С. 252-254.

- Колупаев Д. В. Образование в поселениях сибирского казачества во второй половине XIX в. // Изв. Алт. гос. ун-та. 2008б. № 4-4 (60). С. 106-112.

- Колупаев Д. В. Демографические процессы в Сибирском казачьем войске во второй половине XIX в. // Вестник Орлов. гос. ун-та. 2011а. № 3. С. 69-72.

- Колупаев Д. В. Сибирское казачество во второй половине XIX в. - 1850-1900 гг.: социально-экономическое развитие: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 2011б. 33 с.

- Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. Т. 1. 896 с.

- Панковская Г. И. Славянское население Восточного Казахстана и Томской губ. в конце XIX - начале XX в.: к вопросу о формировании состава населения // Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях: XI Междунар. науч.-практ. конф. Усть-Каменогорск, 2010. С. 340-349.

- Пономарев И. И. Народонаселение Сибирского казачьего войска в конце XIX - начале ХХ в.: итоги исследования // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации: Материалы IX Всерос. студ. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Новосибирск, 2020. Ч. 1. С. 183-184.

- Усов Ф. Н. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. СПб.: Гл. упр. иррегуляр. войск, 1879. 340 с.