Естественнонаучные методы в изучении раннесредневекового керамического центра Илька 2 в Горном Крыму и его продукции

Автор: Смекалова Т.Н., Науменко В.Е., Кулькова М.А., Завадская И.А., Беван Б.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

Применение магнитной съемки для поиска и исследования раннесредневекового центра по производству керамики Илька 2 в окрестностях Мангупа позволило определить его точное местоположение и обнаружить не менее четырех крупных обжигательных печей, входящих в его состав. Раскопки одной из четырнадцати (№ 3) выявили два периода функционирования центра (VIII-X и XIII-XV вв.), ассортимент выпускаемой продукции, размеры и конструктивные особенности, позволяющие судить о степени развития технологии обжига крупных керамических сосудов (амфор) и черепицы. Проведенные сравнительные микроморфометрические исследования образцов черепицы из производственного центра Илька 2 и раскопок раннесредневекового города Эски-Кермен показали их схожесть, что дает представление о торговых путях и ареале сбыта продукции гончарного центра. Был сделан вывод о высокоразвитых технологии и производительности керамической отрасли в средневековой Таврике, достигаемых за счет узкой специализации индустрии, ее обособления и перемещения в горные лесные районы с целью приближения к необходимым источникам сырья и топлива.

Таврика, раннесредневековые керамические центры, обжигательные печи, магнитная съемка, петрографический анализ черепицы, илька 2, мангуп, эски-кермен

Короткий адрес: https://sciup.org/143171226

IDR: 143171226

Текст научной статьи Естественнонаучные методы в изучении раннесредневекового керамического центра Илька 2 в Горном Крыму и его продукции

Одними из ярких показателей развития производства керамических строительных материалов в раннем Средневековье являются крупные гончарные центры, распространенные в лесных районах Горного и Предгорного Крыма. Несмотря на важность этой отрасли для экономики византийской Таврики, исследования и публикации на указанную тему в археологической литературе все еще чрезвычайно редки. После давних публикаций по керамическому производству ( Якобсон , 1954; 1977; 1979; Якобсон, Чореф , 1972; 1973; Якобсон, Фрон-джуло , 1971; Фронджуло , 1968; Баранов , 1979) в печати появилась, пожалуй, всего одна обобщающая коллективная работа, в которой собраны археологические данные по всем обжигательным гончарным печам Горного Крыма ( Паршина и др ., 2001).

В фундаментальном исследовании А. Л. Якобсона «Керамика и керамическое производство Средневековой Таврики» (1979) прослеживается ход развития гончарного ремесла Крыма в тот или иной период истории и влияние внешних факторов, изучаются связи города и деревни. А. Л. Якобсон уделяет большое внимание изучению разнообразия форм керамических посуды, тары и строительных материалов, их преемственности и развития. Предметом отдельного интереса является исследование знаков на гончарных изделиях. Несмотря на широкий охват тем в работе А. Л. Якобсона, на наш взгляд, в ней незаслуженно скромное место занимает анализ самого производственного процесса, особенно обжига изделий из глины. Между тем именно эта операция является одной из самых ответственных и сложных в гончарном производстве, поскольку от качества обжига зависят прочность изделий, окончательный внешний вид, другие технические показатели. Средневековые гончарные печи являются своего рода вершиной технической мысли того времени: при больших размерах обжигательной камеры (вмещала 200–300 амфор) удавалось достичь равномерности распределения высокой температуры (800– 1000 °С) по всему объему и в течение длительного времени обжига (более суток).

Гончарные центры Горной Таврики представляют собой настоящие небольшие «заводы» по производству важных для жизни и обихода людей тарной и столовой керамики и строительных материалов. Каждый из этих центров состоял из нескольких крупных печей, неподалеку от которых находились ямы для приготовления глиняного теста, площадки для выделки посуды, навесы для просушки готовых глиняных изделий, свалки керамического брака и боя, временные жилища работников, склады готовой продукции и т. п. Многочасовой процесс обжига требовал огромного количества дров, именно поэтому печи размещались в лесных массивах, т. е. были приближены к источнику топлива. Гончарные мастерские соединялись с ближайшими городскими центрами сетью дорог, по которым доставлялась продукция. Безусловно, каждый из таких центров играл заметную роль в экономической и социальной жизни региона; в этих центрах трудились опытные мастера, настоящие знатоки своего сложного ремесла.

Обнаружение и исследование гончарных центров

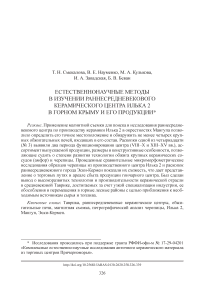

Несмотря на то что к настоящему времени известно уже довольно большое количество средневековых обжигательных центров (см. карту на рис. 1: а ), многие другие остаются, вероятно, еще не открытыми и неисследованными, что связано со сложностью их обнаружения в горной лесной местности. Традиционные археологические разведки зачастую не дают результатов, так как остатки

печей задернованы и не имеют внешних признаков. Печи обычно обнаруживаются только при антропогенных или природных повреждениях поверхности в срезах дорог, обрывах, при оползнях, в других обнажениях. Если таковых нет, без применения геофизических методов, а точнее, магнитной съемки, практически невозможно выявить обжигательные печи и сопутствующие им элементы гончарных центров, определить их точные местоположение и размеры. Именно магнитная съемка позволяет безошибочно обнаруживать все печи, даже не проявляющиеся во внешних признаках, определять их тип, степень сохранности, конструктивные особенности и даже приблизительно оценить их возраст.

Магнитометрическая методика исследования гончарных центров

Метод базируется на уникальных сильномагнитных свойствах гончарных печей, приобретенных во время их функционирования. Средневековые гончарные печи в Крыму представляли собой двухъярусные прямоугольные, реже круглые, сооружения крупных размеров (ширина и длина – до 3–5 м, высота – 2–4 м). Они сооружались из сырцовых кирпичей, обожженных в процессе эксплуатации печей. В нижнем ярусе размещалась топочная камера, часто сложной структуры, с одним или двумя продольными каналами, от которых ответвлялись короткие поперечные каналы для движения топочных газов. В перекрытии между ярусами (так называемый под печи) были сделаны жаропроводящие отверстия (продухи), по которым топочные газы поступали в верхнюю обжигательную камеру, перекрытую сводом ( Якобсон , 1979. С. 39–60). В топочной и обжигательной камерах достигаются температуры более 1000 и 700 °С соответственно.

Окислы и гидроокислы железа, содержащиеся в сырой глине в количестве примерно 5–7 %, нагретые до высоких температур (выше точки Кюри), претерпевают фазовые превращения (переходят в ферромагнетики) и при остывании приобретают свойства постоянного магнита. Из-за большой массы прокаленной глины печи создают чрезвычайно интенсивные магнитные аномалии. Поскольку гончарные печи не смещались со своего места, вектор термоостаточной намагниченности в обожженной глине сохраняет направление древнего магнитного поля. Это важное обстоятельство обуславливает специфический вид магнитных аномалий, что помогает при поиске печей, а также открывает возможность их датировки по ориентированным отобранным образцам печины ( Бурлацкая ,

Рис. 1 (с. 328). Средневековые гончарные центры в Крыму а – карта распространения средневековых гончарных центров в Горном Крыму: 1 – Судак; 2 – у дороги Судак-Новый Свет; 3 – у мыса Меганом; 4 – Новый Свет; 5 – у с. Лесное; 6 – Чобан-Куле; 7 – Канакская балка; 7а – Северная Канакская балка; 8 – у с. Приветное; 9 – у с. Рыбачье; 10 – у с. Малореченское; 11 – Сотера; 12 – Алушта; 13 – у с. Виноградное; 14 – склон горы Урага; 15 – у с. Фрунзенское; 16 – Никитский сад; 17 – в урочище Суат близ Ялты; 18 – Трудолюбовка; 19 – Голубинка; 20 – в горах близ Мисхора; 21 – у горы Ильяс-Кая; 22 – Ласпи; 23 – Бати-Лиман; 24 – Херсон; 25 – над Ливадией; 26 – у горы Илька; 27 – в урочище Суаткан; б – полуверстовая карта конца XIX в. окрестностей Мангупа. План расположения гончарных центров у г. Илька (1–3) и в урочище Суаткан (4–6)

1965; Загний, Русаков , 1982) или по аномалиям магнитного поля над печью ( Глазунов, Пелевина , 1987; Смекалова и др ., 2000. С. 102–109).

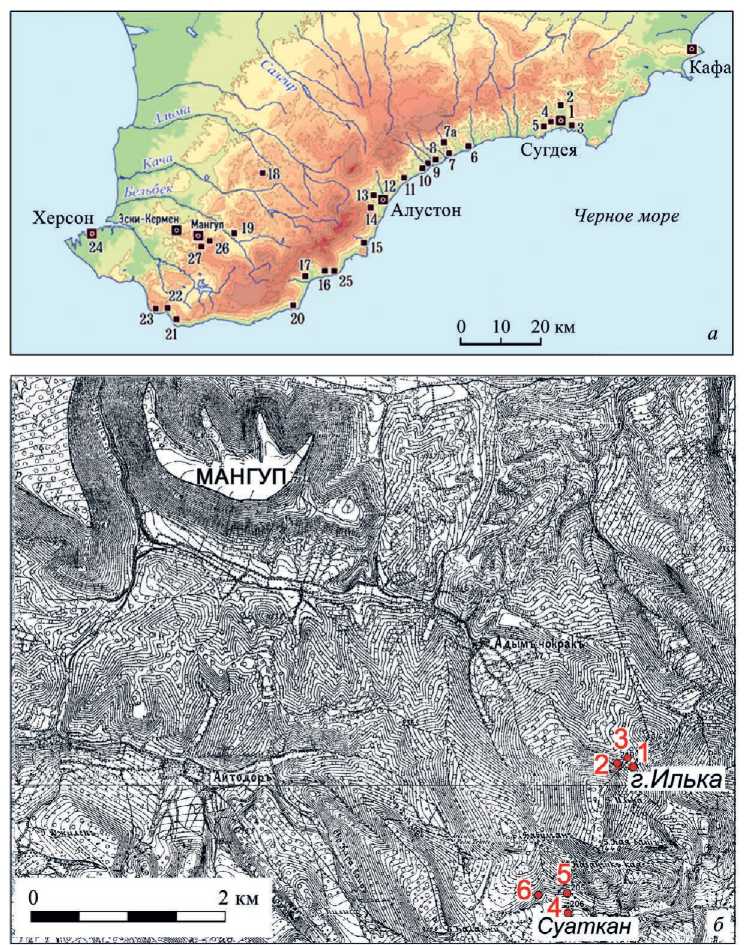

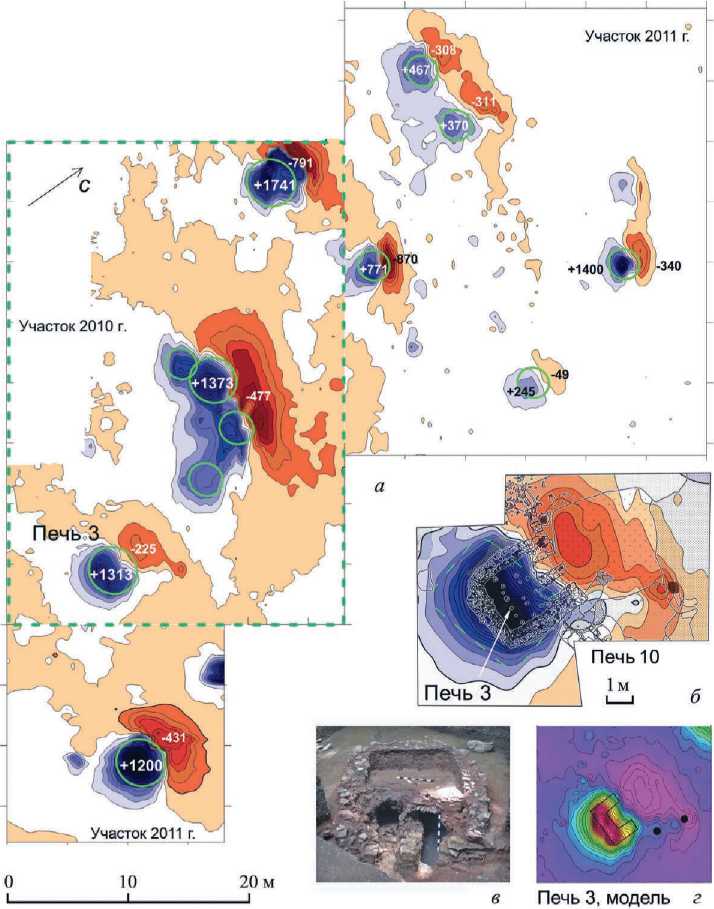

Крупные одно- или двухканальные прямоугольные печи можно уподобить модели в виде трех вертикальных призм, образующих П-образную форму (рис. 2: г ). Максимум магнитной аномалии несколько смещен к югу относительно центра печи; к северу от него находится отрицательная часть аномалии величиной примерно в 6 раз меньше максимума. Асимметрия аномалии над печью обуславливается наклонением Земного магнитного поля, для широт Крыма равного приблизительно 60°. Как показали наши исследования, средневековые гончарные печи в Крыму создают магнитные аномалии от 200 до 4000 нТл (Там же. Рис. 51). Площадь положительной части аномалии над печами соответствует их размерам и обычно составляет от 3 × 3 до 6 × 6 кв. м. С севера положительная область обрамляется меньшей по величине, но большей по площади отрицательной аномалией.

Метод магнитной съемки на археологических памятниках основан на измерении Земного магнитного поля с мелким шагом (не более 0,5 м) и близко к поверхности (около 0,25 м). Локальные изменения магнитного поля определяются величиной контраста магнитных свойств археологических объектов и вмещающей среды ( Smekalova et al ., 2016; Bevan, Smekalova , 2013). Наиболее интенсивные аномалии наблюдаются именно над керамическими обжигательными печами, поскольку они представляют собой огромную массу прокаленной намагниченной глины.

На первом этапе двухстадийной магнитометрической методики проводится обследование территорий, где предполагается нахождении гончарного центра, методом «свободного поиска». При этом магнитные измерения осуществляются без использования координатной сети по произвольным маршрутам с шагом около 1,5 м. Оператор, передвигаясь по исследуемому участку, следит за показаниями магнитометра и отмечает флажками-реперами пиковые значения интенсивных аномалий. Координаты аномалий от печей затем измеряются GPS-приемником и наносятся на геореферированную карту местности. При поиске учитывается тот факт, что печи обычно сооружались на склонах, поэтому участки с наклонным рельефом изучаются в первую очередь.

Вторая стадия – детальное магнитометрическое исследование выявленных печей с шагом 0,25–0,5 м, для чего разбиваются локальные координатные сети над каждой аномалией 2 1 , координаты углов которой измеряются с помощью дифференциального GPS-приемника. Измерения проводятся на минимальной высоте, так как это увеличивает пространственное разрешение магнитной съемки. Контрольный датчик устанавливается в области «нормального» поля; он фиксирует изменения магнитного поля Земли во времени. Временные вариации затем

Рис. 2. Гончарный центр Илька 2

а – магнитная карта. Изолинии проведены через 100 нТл. Печь 3 была раскопана в 2012 г.; б – печи 3 и 10. Совмещение плана раскопа и магнитной карты. Изолинии проведены через 50 нТл; в – фотография раскопанной печи 3; г – магнитная модель печи 3

исключаются из измерений, проведенных рабочим магнитометром на исследуемых участках.

Полученные магнитные карты дают представление о точном расположении, размерах, внутренней структуре, типе, степени сохранности печей и о сопутствующих объектах. По этим результатам можно выбрать участок для целенаправленного археологического исследования. Для обеспечения сохранности археологического памятника важно, что при таком подходе раскопкам подвергаются лишь некоторые печи, а остальные остаются неприкосновенными.

Необходимо отдельно отметить, что магнитометрия – единственный метод, который позволяет выявить все печи, принадлежащие гончарному центру, так как обычно они никак не проявляются во внешних признаках и могут быть легко пропущены при традиционном археологическом исследовании.

Начало исследованиям гончарных центров с использованием магнитометрии в Крыму положил в 1960-е гг. К. К. Шилик, который провел разведочные исследования в п. Уютное, Канакской балке и у подножия крепости Чобан-Куле в Юго-Восточном Крыму. К. К. Шилику удалось зафиксировать аномалии над многими гончарными печами, некоторые из которых затем были проверены раскопками ( Шилик , 1974).

Несмотря на очевидную перспективность магниторазведки для исследования керамических центров, этот геофизический метод в течение 25 лет после работ К. К. Шилика в Крыму не применялся. Только в начале 1980-х гг. были проведены новые магнитометрические работы на одной из печей у с. Голубинка в Предгорном Крыму под руководством В. В. Глазунова (Ленинградский Горный институт) ( Глазунов, Пелевина , 1987). В 1993–1998 гг. проводились систематические работы под руководством Т. Н. Смекаловой по детальному магнитометрическому изучению всех известных на то время гончарных центров средневековой Таврики. Главным результатом этого этапа работ стали полученные карта распространения гончарных центров в Горном Крыму (рис. 1), детальные магнитные планы двух крупнейших из центров обжига керамики в Алуште и у Чобан-Куле, обнаружение и детальное исследование нового гончарного центра в верхней части Канакской балки и на территории Никитского ботанического сада. Общее число печей, обнаруженных и исследованных с помощью магнитометрии, достигло двух десятков. Две печи, найденные с помощью магниторазведки в Алуште и в Верхней Канакской балке, были раскопаны ( Мыц, Смека-лова , 1997; Смекалова и др ., 2000).

Археолого-геофизические исследования керамических центров в районе Мангупа

Новый цикл исследований гончарных центров средневековой Таврики был начат в 2010–2011 гг. в окрестностях важнейшего в крымских предгорьях города-крепости Мангупа. Изучались два района его южной периферии – на склонах горы Илька и в урочище Суаткан (рис. 1: б). Существование здесь производственных керамических центров было зафиксировано еще с начала 1990-х гг. по находкам обломков печины, спекшейся бракованной керамики и черепицы, однако точное местоположение печей оставалось неизвестным. Только в 2010 г. многочисленные гончарные печи были локализованы с помощью магнитометра в верхней части северо-восточного склона г. Илька, намного выше их ожидаемого положения в местах обнаружения фрагментов печины, скатившихся вниз по склону. Позднее были открыты несколько обжигательных печей и крупный гончарный центр в урочище Суаткан (рис. 1: б, 4–6) (Моисеев и др., 2013; Герцен и др., 2016. С. 137, 138; Смекалова, 2017; Смекалова, Яцишина, 2018). Разведочные и детальные магнитометрические исследования проводились по разработанной ранее двухстадийной методике с использованием Оверхаузеровского магнитометра GSM-19WG канадской фирмы Gem Systems.

Керамические производственные центры на склонах г. Илька располагаются приблизительно в 5 км к юго-востоку от Мангупского городища (рис. 1: б , 1 – 3 ), где были обнаружены три гончарные мастерские (Илька 1–3), насчитывающие в общей сложности два десятка печей ( Моисеев и др ., 2011).

Илька 1. Гончарный центр расположен непосредственно в седловине, образованной горами Орта-Сырт и Илька (рис. 1: б , 1 ). По данным магнитной разведки методом «свободного поиска» можно заключить, что гончарный центр Илька 1 насчитывает не менее 8 печей, 6 из которых были засняты с помощью детальной магнитной съемки ( Смекалова , 2017. Рис. 12). Печи создают мощные магнитные аномалии амплитудами до 2000 нТл и значительной занимаемой площадью, что свидетельствует о наличии здесь двухкамерных печей с сохранившимися подами. В ходе последующих выборочных раскопок были раскрыты крупная печь 1 и соседняя небольшая гончарная печь 2, а также множество сопутствующих археологических объектов, имеющих отношение к производственному процессу (участки складирования черепицы-сырца, концентрации производственного брака и т. п.). Результаты раскопок полностью подтвердили данные магнитометрии.

Илька 2. На керамическом производственном центре Илька 2 (рис. 1: б , 2 ) по данным метода «свободного поиска» разведано 14 гончарных печей, которые расположены в три ряда на южном склоне седловины Баклы-Дере (рис. 2: а ). Это самое крупное скопление обжигательных печей на склоне г. Илька. Три из исследованных печей имеют очень крупные размеры (3 × 3 и 4 × 4 м), остальные – меньшие по площади или частично разрушены.

Для последующих раскопок была выбрана наиболее значительная аномалия в южной части гончарного центра (рис. 2: а, б ). Аномалия над печью 3 этого центра была проанализирована с помощью программы «Potent» (разработанной компанией Geophysical Software Solutions, Australia). Наиболее вероятная модель печи представлена на рис. 2: г в виде комбинации из трех вертикальных призм, образующих П-образную форму.

Общая площадь раскопа составила более 50 кв. м, мощность культурных напластований – до 2 м. Как выяснилось в ходе раскопок, на этом месте существовало две печи, которые отражают два различных этапа функционирования производственного центра. Первый из них представлен печью 10 – округлой в плане, диаметром около 1,2 м, с сохранившейся одноканальной топочной камерой. На ее месте позднее была сооружена более крупная, прямоугольная в плане, двухъярусная, двухканальная печь 3 общими размерами 3,9 × 3,5 м

(рис. 2: б, в ). Топочная и обжигательная камеры разделены хорошо сохранившимся подом толщиной 0,2–0,3 м. Стены загрузочной камеры сохранились на высоту от 0,4–0,6 м до 1,2 м. Кладка купола печи возведена с использованием необработанного камня (внешняя обкладка) и крупных фрагментов черепицы (внутренний панцирь). Изнутри черепичный панцирь покрыт дополнительно глиняным раствором толщиной до 0,02–0,03 м. Топочная камера – двухканальная, ее устье оформлено тремя выступами-пилонами из известняковых обработанных блоков, с использованием в качестве строительного материала больших фрагментов керамид и калиптеров ( Моисеев , 2012. С. 47). Рядом с печью 3 на уровне слоя функционирования комплекса зачищена яма для сбрасывания керамического брака. Керамический материал представлен в основном фрагментами амфор и черепицы, которые делятся на две хронологические группы – VIII–X и XIII–XV вв. Черепица более поздней хронологической группы, отличающаяся морфологически и технологически, находит прямые аналогии в находках из раскопок Мангупа, Эски-Кермена и Херсонесского городища (Там же. С. 48).

Гончарный центр Илька 3 (рис. 1: б , 3 ) представлен всего одной крупной обжигательной печью, найденной методом «свободного поиска». Представление о точном местоположении и размерах печи было получено в ходе детальной магнитной съемки. Аномалия полной амплитудой почти 1000 нТл создается, вероятно, крупной гончарной печью, которая была частично повреждена при прокладке современной дороги. На окружающем участке иных аномалий, характерных для гончарных центров или поселения, магнитной съемкой не выявлено.

Сбыт продукции гончарного центра Илька 2

Для определения путей распространения продукции гончарного центра были отобраны образцы фрагментов черепицы из печи 3 гончарного центра Илька 2 и из раскопок раннесредневекового города Эски-Кермена, расположенного в 10 км к северо-западу от Ильки. Эти образцы изучались с помощью ми-кроморфометрического анализа в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена . Целью исследования было сравнение состава глиняного теста черепицы, выпускаемой гончарным центром Илька 2, и черепицы из раскопок Эски-Кермена.

Исследования керамических фрагментов проводились в пришлифованных образцах с использованием бинокуляра МБС-1 при увеличении в 16, 24 и 140 раз. Петрографическое изучение керамики выполнялось в шлифах под поляризационным микроскопом Leica (65,7 раза). В результате был определен композиционный состав глин и отощителей, а также установлены температурные характеристики и некоторые технологические приемы.

Исследования показали, что несколько образцов черепицы из Ильки 2 и Эски-Кермена оказались практически полностью идентичны по составу глины и отощителей, кроме того, обжиг этих черепиц совершался в одних и тех же условиях. Данные образцы принадлежат группе Iа по эски-керменской классификации. Она была разработана при изучении многочисленных фрагментов строительной керамики, полученных в ходе раскопок средневекового жилого квартала на Эски-Кермене, которые проводятся с 2003 г. под руководством А. И. Айбабина и Э. А. Хайрединовой (Завадская, 2015. С. 218–219). Технологическое и морфологическое однообразие керамид группы Iа уже в первые годы раскопок позволило сделать вывод о том, что они были произведены в одной керамической мастерской. Открытие керамического производственного центра на Ильке и сравнение обнаруженных там образцов черепицы с черепицей из Эски-Кермена по визуальным признакам позволило сделать предположение об их общем происхождении (Завадская, 2017. С. 160–184; Завадская, Голофаст, 2018. С. 331). Новейшие петрографические исследования подтверждают данное предположение и позволяют более уверенно говорить о том, что значительная часть строительной керамики, скорее всего, была привезена на городище Эски-Керме-на из керамического производственного центра Илька 2.

Выводы

В представленной работе доказывается необходимость комплексного физикоархеологического подхода к проблеме исследования гончарных центров средневековой Таврики. Уникальные магнитные свойства обжигательных печей делают их объектами первостепенной важности для археологической магниторазведки. Детально разработана методика физико-археологических исследований керамических печей Горного Крыма и проанализированы ее возможности. Только с помощью магнитной съемки можно выявить все печи, входящие в состав керамических обжигательных центров. Магнитные карты гончарных центров позволяют выбрать место и размер раскопа точно над интересующими печами.

Мастерские на склонах г. Илька по изготовлению керамических строительных материалов снабжали такие важные городские центры, как Мангуп и Эски-Кермен, а возможно, и Херсонес, черепичной продукцией. Само производство было приближено к источникам сырья (глина, вода, минеральные добавки) и, что наиболее важно, топлива, которым изобиловали леса Горного и Предгорного Крыма. Сеть дорог, связывающих места производства и сбыта продукции, охватывала всю предгорную и горную часть Юго-Западной Таврики. Ареал продукции гончарных центров в лесах под Мангупом еще предстоит определить путем дальнейших междисциплинарных исследований по разработанной авторами методике.

Список литературы Естественнонаучные методы в изучении раннесредневекового керамического центра Илька 2 в Горном Крыму и его продукции

- Баранов И. А., 1979. Раннесредневековая печь в урочище Суат близ Ялты // Социальное развитие Византии / Отв. ред. М. Я. Сюзюмов. Свердловск: Уральский гос. ун-т. С. 112-118. (Античная древность и средние века; вып. 7.)

- Бурлацкая С. П., 1965. Археомагнетизм. Исследование магнитного поля Земли в прошлые эпохи. М.: Наука. 127 с.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., Душенко А. А., Корзюк Д. В., Лавров В. В., Смекалова Т. Н., Шведчикова Т. Ю., Чудин А. В., 2016. Предварительные результаты комплексных междисциплинарных исследований Мангупского городища и его округи в 2015 г.: Традиционные объекты археологического изучения и новые проекты // КСИА. Вып. 243. С. 127-147.

- Глазунов В. В., Пелевина О. Л., 1987. Опыт датировки гончарной печи по магнитной аномалии AT // Методы естественных наук в археологии. М.: Наука. С. 81-94.

- Завадская И. А., 2015. Проблемы интерпретации рельефных меток на средневековой черепице Крыма // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX. Симферополь. С. 213-232.

- Завадская И. А., 2017. Черепица группы Iа на Эски-Кермене: к вопросу о месте производства // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXII. Симферополь. С. 158-184.

- Завадская И. А., Голофаст Л. А., 2018. Керамические комплексы хозяйственных вырубок в квартале 1 на городище Эски-Кермен (раскопки 2006 и 2007 гг.) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXIII. Симферополь. С. 305-358.

- Загний Г. Ф., Русаков О. М., 1982. Археовековые вариации геомагнитного поля в юго-западной части СССР. Киев: Наукова думка. 126 с.

- Моисеев Д. А., 2012. Новые средневековые гончарные центры на южной периферии Мангупского городища (округа г. Илька): предварительные результаты // I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Бахчисарай. С. 46-48.

- Моисеев Д. А., Науменко В. Е., Смекалова Т. Н., Чудин В. А., 2011. Разведки на северо-восточном склоне г. Илька и в урочище Суаткан // Археологiчнi дослiження в Украïнi в 2010 р. Киïв. С. 241-243.

- Моисеев Д. А., Смекалова Т. Н., Чудин А. В., 2013. Разведки в урочище Суаткан на периферии Мангупского городища // Археологiчнi дослiження в Украïнi в 2012 р. Киïв. С. 72-73.

- Мыц В. Л., Смекалова Т. Н., 1997. Методика магнитометрического изучения гончарных центров средневековой Таврики // Археология Крыма. Симферополь. № 1. С. 139-153.

- Паршина Е. А., Тесленко И. Б., Зеленко С. М., 2001. Гончарные центры Таврики VIII-X вв. // Морська торгiвля в Пiвнiчному Причорномор'ï. Киïв. С. 52-81.

- Смекалова Т. Н., 2017. Керамические обжигательные печи и трансферт технологий в раннесредневековой Таврике по данным естественнонаучных исследований // Stratum plus. № 5. С. 143-162.

- Смекалова Т. Н., Мельников А. В., Мыц В. Л., Беван Б. В., 2000. Магнитометрическое изучение гончарных печей средневековой Таврики. СПб.: Изд-во СПбГУ. 164 с.

- Смекалова Т. Н., Яцишина Е. Б., 2018. Магнитометрические исследования керамических обжигательных печей раннесредневековой Таврики. Новые результаты // Кристаллография. № 3. С. 491-501.

- Фронджуло М. А., 1968. О раннесредневековом ремесленном производстве в юго-восточном Крыму // Археология и история средневекового Крыма. Киев: Наукова думка. С. 133-157.

- Шилик К. К., 1974. О магниторазведке гончарных печей у Чобан-куле // КСИА. Вып. 140. С. 115-120.

- Якобсон А. Л., 1954. Раннесредневековые гончарные печи в Восточном Крыму // КСИИМК. Вып. 54. С. 164-172.

- Якобсон А. Л., 1977. Гончарные центры VIII-IX вв. в Таврике // КСИА. Вып. 150. С. 42-48.

- Якобсон А. Л., 1979. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л.: Наука. 164 с.

- Якобсон А. Л., Фронджуло М. А., 1971. Гончарная печь VIII-IX вв. в Восточном Крыму // Археологические открытия 1970 г. М.: Наука. С. 365.

- Якобсон А. Л., Чореф М. Я., 1972. Гончарные печи VIII-IХ вв. в Юго-Западном Крыму // Археологические открытия 1971 г. М.: Наука. С. 377-378.

- Якобсон А. Л., Чореф М. Я., 1973. Гончарные печи VIII-IX вв. в Бахчисарайском районе Крыма // Археологические открытия 1972 г. М.: Наука. С. 356.

- Bevan B. W., Smekalova T. N., 2013. Magnetic Exploration of Archaeological Sites // Good Practice in Archaeological Diagnostics, Non-invasive survey of complex archaeological sites / Eds.: C. Corsi, B. Slapsak, F. Vermeulen. Switzerland: Springer International Publishing. P. 133-152.

- Smekalova T. N., Yatsishina E. B., Garipov A. S., Pasumanskii A. E., Ketsko R. S., Chudin A. V., 2016. Natural science methods in field archaeology, with the case study of Crimea // Crystallography Reports. Vol. 61. Iss. 4. P. 533-542.