Естественные преграды в системе обороны Тарской крепости (предварительные результаты исследований 2013-2017 годов)

Автор: Тихонов С.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Успешной обороне укрепленных объектов способствует несколько факторов. В их число входят оборонительные стены и башни, рвы и валы, рогатки или иные напольные препятствия. Важно также оружие, которое используют обороняющиеся. Эти факторы ученые активно изучают. Меньшее внимание исследователи обращают на природные преграды, затрудняющие подходы к крепости. Воинское же искусство, тактические приемы обороны, схемы атакующих и оборонительных действий археологи чаще всего выносят за скобки. Исследование автором естественных преград, способствующих обороне Тарской крепости, может отчасти заполнить лакуну в этом вопросе. Рассмотрев природно-географическую ситуацию в ее районе, автор приходит к выводу, что две речки, два болота и два оврага являлись серьезными препятствиями при подходе к крепости и во время ее штурма.

Тарская крепость, природные преграды, оборона

Короткий адрес: https://sciup.org/145144917

IDR: 145144917 | УДК: 902.24

Текст научной статьи Естественные преграды в системе обороны Тарской крепости (предварительные результаты исследований 2013-2017 годов)

При изучении литературы об оборонительных сооружениях русских крепостей, городов, острогов Западной Сибири у меня сложило сь мнение, что в подавляющем большинстве случаев ученые уделяют внимание именно фортификации и необоснованно мало рассматривают естественные природные препятствия, затрудняющие неприятелю подход к обороняемым объектам и их штурм. В ходе исследований Тарской крепости автором получены некоторые сведения, освещающие этот аспект обороны Тарской крепости [Тихонов, 2015, 2016а, б; 2017].

В результате археологических работ 2007– 2017 гг. по изучению Тарской крепости (автор и руководитель проекта – С.Ф. Татауров), построен-428

ной в 1594 г. князем Андреем Елецким, ее границы выявлены довольно точно. Территория площадью примерно 400 × 130 м, которую занимала крепость, застроена в наши дни примерно наполовину. Сейчас на ней в центре Тары располагаются гостиница «Иртыш», здания суда, районной администрации, предприятия «Северные сети», почтамта и КДЦ «Север». Свободную от застройки часть крепости занимает пл. Ленина. В раскопах в разных ме стах крепости сохранился мощный культурный слой, перекрытый строительным мусором 1960–1970-х гг. [Алисов и др., 2014, c. 9–86].

Осматривая местность в районе Тарской крепости, изучая карты XVII – первой половины

XIX в., опрашивая информантов, я пришел к выводу, что можно выделить две группы естественных препятствий, способствующих обороне. Это, во-первых, преграды, которые мешают неприятелю добраться до крепости: леса, болота, реки и т.д. Во-вторых, есть преграды, затрудняющие штурм, такие как крутые склоны берегов рек или оврагов непосредственно близ крепости.

В данном случае не будем говорить об инженерном обеспечении обороны: стенах, башнях, рвах, валах, надолбах, рогатках и т.п., поскольку этот аспект исследователи разрабатывают довольно активно, но, к сожалению, применительно к Таре он изучен неполно, хотя есть и неплохие разработки [Татауров, 2017, с. 75].

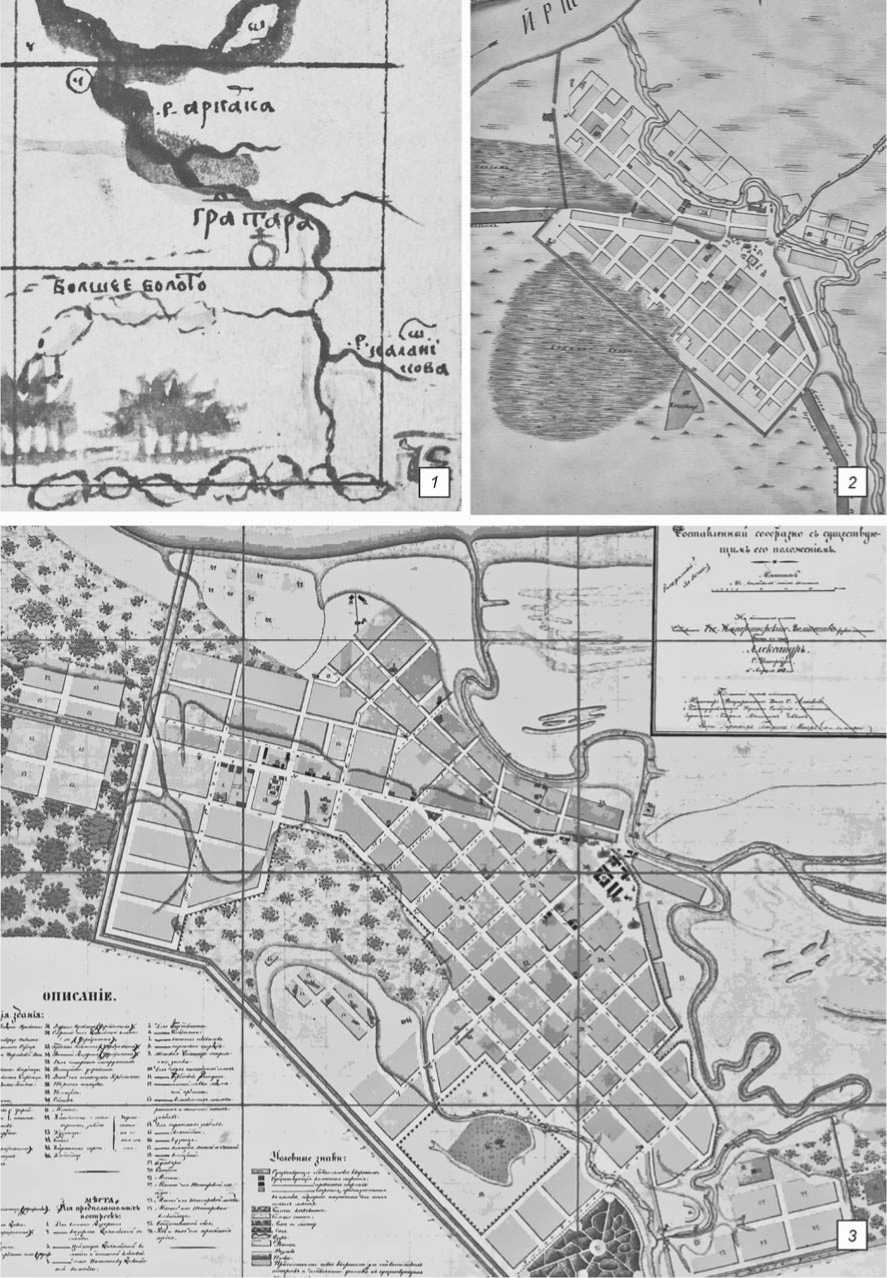

На листе 92 «Хорографической книги…» (см. рисунок , 1 ), составленной между 1696 и 1711 гг. [Ремезов, 2011], можно увидеть, что с двух сторон Тарской крепости текла р. Аркарка (левый приток Иртыша), а с третей находилось болото. Сравнивая рисунок С.У. Ремезова с современными реалиями, можно убедиться, что он абсолютно точен. Так, Ар-карка в районе крепости течет по пойме Иртыша в общем направлении юго-восток – северо-запад. Но в 1 км выше крепости, там, где Аркарка выходит в иртышскую пойму, направление ее течения другое: юго-запад – северо-восток. В 600 м выше этого места в Аркарку слева впадала речка (во второй половине XX в. ее называли Овражек), начинавшаяся в болоте (на рисунке , 1 – Большое болото; современное название – Водяное болото). Направление ее течения – северо-запад – юго-восток. То есть с трех сторон подход к крепости затрудняли водные преграды, но не только.

С северо-восточной стороны между Аркаркой и Иртышом была пойма шириной до 3 км, которую в весеннее половодье заливала иртышская вода. Через пойму проезжая дорога к Екатерининскому заводу была не всегда (правый берег Иртыша в 8 км выше Тары). В пойме были две речки: Третья и Ржавец с мелкими притоками – и два больших лога – Банный и Собачий, что затрудняло передвижение людей.

С юго-восточной стороны от крепости была опять-таки Аркарка, еще не вышедшая в пойму. Здесь у нее были крутые берега (уклон ок. 60–70°), не способствующие легкой переправе. С этой стороны между Аркаркой и крепостью был овраг длиной ок. 300 м (в районе современной улицы Матросова). С юго-запада текла р. Овражек, через которую можно было перебраться между устьем и Водяным болотом.

Ситуацию можно дополнить по карте, составленной в 1768 г. [Цветкова, 1994, цв. вкл. между с. 168–169]. На ней к северо-западу от крепости по- казан лес с болотом (см. рисунок, 2). На карте С.У. Ремезова это место показано как вода (см. рисунок, 1). Сейчас здесь располагаются улицы Трудовая и Максима Горького, на которых летом излишне мокро. Кроме того, есть легенда, что купец Иван Нерпин построил на спор трехэтажный каменный дом вблизи от этих улиц, вбив в почву множество свай, что свидетельствует об избыточном увлажнении почвы. Вспомним, что постройка зданий на сваях обычна для городов, стоящих на влажных почвах, например, таких как Венеция, Амстердам, Санкт-Петербург.

Очевидно, что к крепости подойти было легче с юго-запада, перебравшись через Овражек между его устьем и Водяным болотом, и с северо-запада, пройдя по краю террасы между Водяным болотом и лесом с болотом. Такая ситуация сохраняется минимум до 1861 г. На карте (см. рисунок , 3 ) видно, что границы Тары этого времени обусловлены теми же естественными преградами, что были при основании крепости. Интересно, что приусадебные участки в этой части Тары (ограничены ул. Кузнецкой) имеют площадь 10 соток. Это своего рода маркер старины. Усадьбам, которые были построены в начале XX в., нарезали участок в 6 соток.

К 1861 г. сохранилась дорога на Екатериновку в пойме, функционировала дорога на Тобольск по краю террасы между двумя болотами (ныне ул. Советская), были две дороги, выходящие к мостикам через Овражек (современные ул. Избышева и 40 лет ВЛКСМ). Далее они сливались и, обходя Тихвинское кладбище, выходили либо к существовавшему когда-то мосту на ул. Радищева, за которым начиналась дорога на Омск, либо к Калашникову мостику (сейчас через это место проходит окружная дорога).

Обращу внимание на топоним Калашников мо стик, который назвал мне только один информант, объяснив, что мост носит имя в честь купца, который его построил. Однако на карте 1701 г. (см. рисунок , 1 ) один из рукавов Аркарки назван речкой Калашникова, и, скорее всего, мост назван по речке.

Теперь о преградах, затруднявших штурм крепости. Во-первых, это склон первой надпойменной террасы левого берега Иртыша, на которой стояла крепость. Его высота над поймой 10–12 м, а уклон ок. 55–60°. Во-вторых, на «Чертеже Земли Тарскаго града» в книге С.У. Ремезова [2003, л. Г] у юго-восточной стены крепости показан буерак. Это может быть только спуск, ведущий от КДЦ «Север» вниз к ул. Омской. Другой овраг проходил с северо-западной стороны крепости (ныне ул. Успенская).

Напрашивается вывод, что князь Елецкий заложил Тарскую крепость на высокой террасе Иртыша, на ее мысовидном выступе, ограниченном с двух 429

Чертеж и планы Тарской крепости и ее окрестностей.

1 – схема С.У. Ремезова [Ремезов, 2011, л. 92]; 2 – план Тары 1768 г.; 3 – план Тары 1861 г.

сторон оврагами. Доступ к ней затрудняли участки иртышской поймы, речки Аркарка, Овражек и два болота. С напольной юго-западной стороны крепость естественных природных преград не имела. Тем не менее это было укрепленным самой природой местом «…на Таре реке…», где, по мнению князя, было «…пригоже, чтоб город зделать и укрепить» [Наказ князю…, 1999, с. 347].

Казалось бы, что непосредственно к археологии приведенные выше рассуждения не имеют отношения. Однако при изучении памятников русских сибиряков целесообразно применять разные подходы и использовать не только археологические материалы, но и географические, картографические, письменные и т.д., что, бесспорно углубит наши представления о фортификационном искусстве первых русских жителей Западной Сибири.

Список литературы Естественные преграды в системе обороны Тарской крепости (предварительные результаты исследований 2013-2017 годов)

- Алисов Д.А., Гончаров Ю.М., Ивонин А.Р., Матвеев А.В., Татауров С.Ф., Татауров Ф.С., Тихонов С.С., Тихомиров К.Н., Тихомирова М.Н. Тара в XVI-XIX веках - российская крепость на берегу Иртыша. -Омск: Амфора, 2014. - 332 с.

- Наказ князю Андрею Елецкому с товарищами // Миллер Г.Ф. История Сибири. - М.: Вост. лит. РАН, 1999. - С. 347-353.

- Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году: в 2 т. - М.: Картография, 2003. - Т. 1.

- Ремезов С.У. Хорографическая чертежная книга Сибири Семена Ульяновича Ремезова. - Тобольск: Обществ. благотворит. фонд «Возрождение Тобольска», 2011. - 690 с

- Татауров С.Ф. Археологические исследования исторического центра г. Тары в 2015 г. // Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае 2015 г.: археология. - Барнаул: Алт. гос. пед. ун-т, 2017. -Вып. 11, т. 2. - С. 74-78

- Тихонов С.С. К вопросу о микротопонимике малого сибирского города и глубине исторической памяти его населения (по материалам города Тары, Омская область) // Третьи Ядринцевские чтения. - Омск: ОГИК-Музей, 2015. - С. 409-410

- Тихонов С.С. Исследования микротопографии Тарской крепости и ее окрестностей в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016а. - T. XXII. - С. 440-442

- Тихонов С.С. Бухарская слобода Тарской крепости: исследования топографии и исторических районов города // Средневековые тюрко-татарские государ ства. - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016б. - № 8. - С. 32-38

- Тихонов С.С. Город Тара, его историческая топография и этнографо-археологические исследования // Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае. - Павлодар; Барнаул, 2017. - Т. 2. -С. 74-80

- Цветкова Г. Город на речке Аркарка // Тарская мозаика. - Омск: Ом. кн. изд-во, 1994. - С. 6-45