Европейский финансовый кризис 1763 г

Автор: Григорькин Василий Александрович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономика России в имперский период

Статья в выпуске: 1 (60) т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Финансовый фактор во всю силу сказался во время следующего большого общеевропейского конфликта - Семилетней войны (1756-1763 гг.). Семилетняя война может считаться «нулевой» мировой войной XVIII столетия. Ее боевые действия шли во всех известных тогда частях света и океанах. В нее оказались втянуты все крупные христианские державы того времени. По уровню милитаризации данная война превосходила все предыду- щие коалиционные войны. Финансовый кризис, вызванный Семилетней войной, также весьма отличался от предыдущих и имел общеевропейский эффект. Цель статьи заключается в исследовании причин финансового кризиса 1763 г. Материалы и методы. Использовались сравнительно-исторический, хронологический и генеалогический методы исследования, соблюдались принципы объективности и историз-ма. Результаты исследования. К кризису привела уверенность части банков и финансовых контор в беспроигрышном бизнесе, связанном со снабжением военных действий. Обсуждение и заключение. После того как Фридрих II начал порчу монеты, по закону Коперника - Грешема ухудшенные деньги вытеснили из обращения полновесные, поэтому немецкие князья, бывшие соседями Пруссии, были вынуждены добровольно понижать содержание серебра в монетах. Ничего не оставалось, как запустить процесс дебазирования. Это привело к финансовому кризису 1763 г.

Семилетняя война, предпринимательство, фальшивые деньги, спекуляции, монеты, кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/147239902

IDR: 147239902 | УДК: 94(430).056 | DOI: 10.15507/2409-630X.060.019.202301.058-065

Текст научной статьи Европейский финансовый кризис 1763 г

«Чтобы вести войну, нужны три вещи: деньги, деньги, и еще раз деньги», – так ответил маршал Джан Джакомо Тривуль-цио на вопрос французского короля Людовика XII, какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства. Пожалуй, данное утверждение никогда не было столь актуальным, как после завершения «Великой огнестрельной революции» XVI– XVII в., в ходе которой пехота, вооруженная огнестрельным оружием, вытеснила с господствующих на поле боя позиций тяжелую кавалерию и стала поистине массовой, увеличившись численно в несколько раз.

Для данного периода характерно также окончательное оформление регулярной, т. е. постоянной, армии. Необходимость формировать национальный офицерский корпус, содержать артиллерийский парк, училища для будущих офицеров, конный состав, а также регулярный флот – все это не могло не найти отражения и в финансовой системе любой державы, претендующей на роль субъекта мировой политики – содержание постоянной армии не могло не привести к появлению новых налогов, чтобы закрыть эту постоянную «дыру» бюджета [9, с. 119– 120].

В итоге войны, которые ранее во многом проходили за счет грабежей вражеской территории (Альбрехт фон Валленштейн в Тридцатилетнюю войну блестяще сформулировал этот принцип в афоризме «Война кормит войну»), стали сильно зависеть от наполненности бюджета звонкой монетой. Армии и флот могли выигрывать все новые и новые сражения, но если выплаты по старым долгам покрывались все новыми займами, то победы на фронте особого значения не имели, поскольку тот день, когда страна пропустит очередной платеж, станет катастрофой, стоящей десяти проигранных сражений [3, с. 216].

Финансовый фактор впервые отчетливо проявился во время Войны за испанское наследство (1701–1714 гг.). Тогда Британия, фактически выиграв войну на море, пошла на подписание во многом компромиссного мира с Францией, поскольку ее финансы находились в откровенно плачевном состоянии. Имея бюджет в 4 млн фунтов стерлингов, Британия в то же время получила внешний долг в 50 млн фунтов, т. е. «проела» свой бюджет на 12 лет вперед [8, с. 160].

Поскольку Франция была не в лучшем состоянии (внешний долг – 1,8 мрлд ливров, причем 1,2 млрд (доход за 16 лет) должны быть выплачены банкам Европы в течение трех лет), перед лицом государственного банкротства обе страны пошли на заключение Утрехтского мирного договора [8, с. 166]. Впрочем, это касалось всей Европы – из-за разорения германских, итальянских и испанских земель почти все участники конфликта вынуждены были закупать хлеб в Северной Африке или Турции.

Методы

В статье применялись сравнительноисторический, хронологический и генеалогический методы исследования, соблюдались принципы объективности и историзма.

Обзор литературы

При написании статьи использовались как открытые источники (статьи, монографии), так и архивная литература. Из открытых источников наиболее полезными были исследования М. Ю. Анисимова [1] и А. А. Керс-новского [6], а также материалы, впервые собранные и опубликованные С. В. Долей в альманахе «Кружева и сталь» [3–5].

Кроме того, использовалась мемуарная литература (воспоминания А. А. Прозоровского [10], исследование В. В. Пенско-го [9] и анализ действий флота С. П. Махова [8].

Стоит отметить, что Семилетняя война в отечественной историографии является фактически «забытой» войной: количество выходящих исследований по ней равно счи-таным единицам.

Результаты

Вновь финансовый фактор во всю силу сказался во время следующего большого общеевропейского конфликта – Семилетней войны (1756–1763 гг.).

Семилетняя война может считаться «нулевой» мировой войной XVIII в. Боевые действия шли во всех известных тогда частях света и океанах. В нее оказались втянуты все крупные христианские державы того времени. По уровню милитаризации данная война превосходила все предыдущие коалиционные войны.

Финансовый кризис, вызванный Семилетней войной, также весьма отличался от предыдущих и заключался не в простом дефиците бюджета, опустошенного военными расходами, – хотя именно с этих расходов все и началось.

Так, например, российская армия к середине столетия серьезно увеличилась: в одном только 1754 г. было набрано 61 500 рекрутов (для сравнения: это равно всей сухопутной армии Великобритании), были созданы новые полки и особый пехотно-артиллерийский корпус Шувалова (Обсервационный корпус) [1, с. 426].

Отправной точкой будущего общеевропейского финансового кризиса является конец 1758 г. В то время Пруссия испытала на фронтах ряд серьезных ударов: потерю Восточной Пруссии, огромные потери в битвах при Цорндорфе и Хохкирхе; потери офицерского корпуса были во многом невосполнимы. Королевские финансисты доложили Фридриху II, что на кампанию будущего 1758 г. денег в бюджете не хватит, даже с учетом годовой субсидии от Великобритании в размере 670 тыс. фунтов стерлингов, которую Пруссия получала с апреля 1757 г. [3, с. 165].

Требовались решительные шаги по увеличению количества денег для восстановления потрепанной армии – либо сворачивание активных операций, пассивная оборона и неизбежная гибель под неумолимым давлением французов, австрийцев и русских. Денег же не было – уже в ноябре 1757 г. Фридрих даже пожертвовал столовое серебро королевской фамилии для переплавки в монету.

Тогда, в обстановке глубочайшей тайны, было решено пойти на тройное если не преступление, то, как минимум, сомнительное

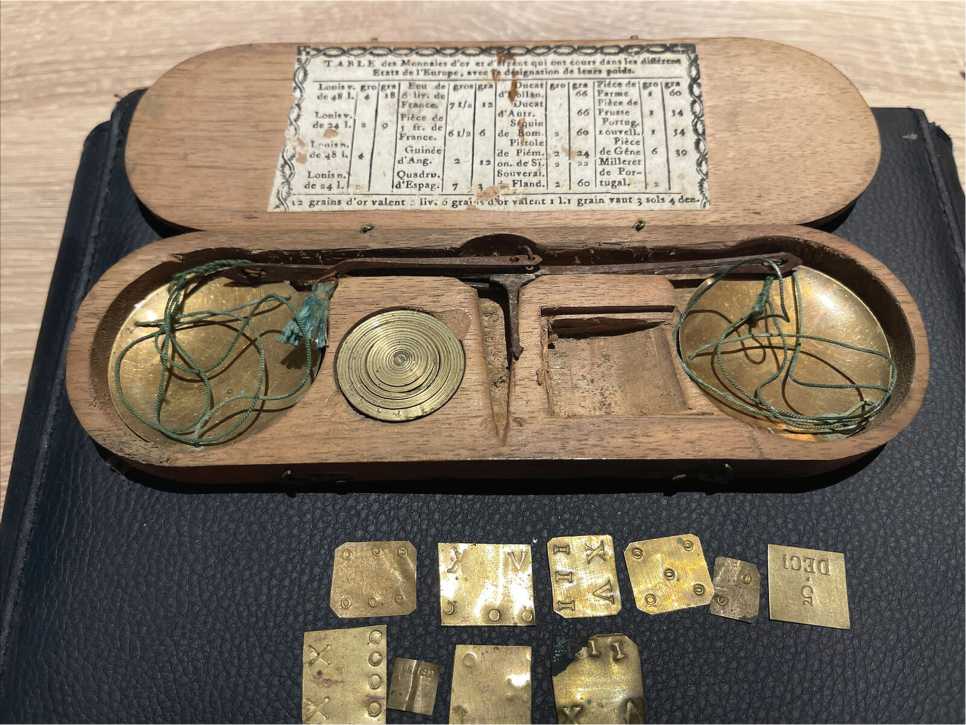

Рис. 1

Образец фальшивой монеты, выпускаемой в Саксонии

действо. Речь идет о порче монеты и вытекающих отсюда последующих шагах:

-

1) необходимо увеличить количество монет, производимых из марки (233,8 г) серебра, с 14 до 19 талеров, что, по сути, было 36 % девальвацией национальной валюты Пруссии;

-

2) основную массу девальвированных монет производить на захваченных саксонских монетных дворах, старыми саксонскими же штемпелями, с ложными довоенными датами;

-

3) полученные таким образом новые монеты отправлять на оплату военных закупок за пределами Пруссии, в тех же Саксонии, Франконии, Польше, Восточной Пруссии (уже захваченной русскими), Богемии и Моравии, а также в Мекленбурге [3, с. 167].

Фальшивый золотой саксонский август-дор (справа) даже внешне отличался от настоящего (слева). В нем было в 3 раза меньше благородного металла.

Золото, в отличие от серебра, не теряет привлекательного внешнего вида ни при 750-й пробе, ни при 650-й. При таких процентах примеси серебряная монета уже на- чинает сереть, тускнеть, а при попытке ее протереть серебро окрашивается в абрикосовый цвет – так что пруссаки перешли все границы достоверности (рис. 1).

Прусский король развил производство фальшивых денег до огромных размеров и придал ему международный размах. Семилетняя война стала временем расцвета незаконной чеканки «кригсгельдов» (обобщенное название германских монет периода войны).

Только за период Семилетней войны Фридрихом II на монетных дворах, находящихся в Пруссии и за ее пределами, было изготовлено огромное количество разнообразных фальшивых монет. В обращение стран Европы поступило более 200 млн поддельных рейхсталеров, причем прямые военные издержки самой Пруссии составили всего около 125 млн.

К чему привели данные операции? С одной стороны, стремительность инфляции серебра позволяла пруссакам покупать припасы с опережением роста цен и вовремя выплачивать жалованье армии. Стоит признать, что Пруссии удалось держать бюджет и не делать внешних заимствований.

По оценкам экономистов, выпуск обесцененных монет позволил покрыть 25–30 % военных расходов Пруссии [1, с. 494]. С другой стороны, бесконтрольная эмиссия и массовая порча монеты Фридрихом II вызвала почти полное разрушение финансовой системы центральной Европы.

По закону Коперника – Грешема ухудшенные деньги вытесняют из обращения полновесные, поэтому немецкие князья – соседи Пруссии были вынуждены добровольно понижать содержание серебра в своих монетах, иначе они бы сразу уходили в сбережения или вывозились для перечеканки в Пруссию. Они не могли заблокировать границу, а принимать фальшивую монету по означенному на ней номиналу значило нести потери при каждой сделке да еще финансировать Пруссию. Ничего не оставалось, как запустить процесс дебазирования [5, с. 263–264].

В большом количестве стали выпускать низкопробные деньги Ангальт-Бернбург, Бранденбург-Байрот, Бранденсбург-Анс-бах, Браушвайг-Вольфенбюттель, Дортмунд, Монфорт, Пфальц-Цвайбрюкен, Сакен-Гота-Альтенбург, Саксен-Хильд-бургхаузен, Сайн, Трир, Вид и Вюртемберг. Количество низкопробных монет росло с каждым годом боевых действий…

«Вымывание» драгоценных металлов сказалось даже на Великобритании – во второй половине войны там была проведена политика перевода денежного оборота страны на безналичный расчет – бумажные векселя, поскольку остро ощущалась нехватка наличной монеты (выпуск шиллинга прекращен в 1758 г.; то же относится к монетам в 6 пенсов, выпуск серебряной кроны возобновят только в 1818 г.).

В Австрии, также страдающей от дефицита бюджета, начался выпуск «банкцете-лей» – бумажных денег.

Россия, с одной стороны, стала одной из стран, сумевших противостоять наплыву прусских фальшивок – путем установки кордонов на границе оккупированной Восточной Пруссии, где ввозимые деньги взвешивались и фальшивки безжалостно изымались.

С другой стороны, нехватка наличной монеты в России также была весьма острой, армия регулярно не получала жалованье. За победу при Кунерсдорфе «армии манифестом тогда пожаловано за полгода жалования… Но за неимением тогда в государственной казне денег, сей обещанной прибавки никто не получил» [10, с. 234].

Пострадала от прусских экспериментов с валютой и Россия. При взятии Берлина была оговорена контрибуция в 1,5 млн талеров. Естественно, целиком такой суммы не оказалось под рукой, и тогда был взят вексель на 1 млн талеров. Эта сумма была получена в Данциге, последний транш в 200 тыс. талеров выплачен 7 апреля 1761 г., причем уже обесцененной монетой [10, с. 257].

В целом экономика Северной и Центральной Европы сильно оживилась в 1759–1760 гг. Оживление было вызвано «накачкой» новых денег, но затем хозяйственная жизнь начала ухудшаться, и в августе 1763 г. рухнула в горнило всеевропейского экономического кризиса.

На рис. 2 в таблице вверху приведены номиналы самых распространенных монет – довоенные и с изменением стоимости ввиду военного времени, набор гирек, весы, слитки металлов. В крупных городах вдобавок к таким наборам прилагались химические лаборатории, для точного установления их стоимости [5, с. 264].

Обсуждение

Как ни странно, финансовый кризис наиболее сильно ударил по нейтральным странам: Нидерландам, Польше, ряду малых городов-государств Германии (Гамбург, Ансбах, Байройт, Мекленбург-Стре-лиц и др.). Дело в том, что эти страны во многом занимались снабжением воюющих армий. Затяжные военные действия породили уверенность в будущем, а неясный исход военных действий только подкрепил эту уверенность.

Закупки проводились по повышенным «военным» ценам (все равно оплаченным

Рис. 2

Кассово-обменный аппарат XVIII в.

порченой монетой), с оплатой доставок до театра военных действий, и ранее привели к резкому росту данного рынка услуг. Ряд банкиров использовали заемные средства, превосходящие их возможности.

Даже выход из войны России и Швеции в мае 1762 г. не сказался на уровне закупок, поскольку их компенсировала вскоре начавшаяся испано-португальская война.

Тем внезапнее было обрушение рынка в 1762 г., когда в течение одного месяца были заключены перемирия между основными противниками. Заключенные контракты на 1763 г. расторгались, армии стремительно сокращались (пример Ганновера: с 45 тыс. чел. в 1762 г. к следующему осталось на службе 14 тыс.), конный состав распродавался.

Кризис начался с Нидерландов: вначале разорился банк братьев Невиллов (De Neufville), а затем 38 амстердамских фирм обанкротились в августе и сентябре 1763 г. [7, с. 342–343].

Финальным ударом по бирже стало известие о монетных реформах в Пруссии, Саксонии, Мекленбурге и других германских землях. Инициатор кризиса Фридрих II провел денежную реформу, заменив низкопробную монету на талер с нормальным содержанием серебра. При этом в Пруссии он поменял деньги по курсу 1 к 1, а вот иностранцам предложил менять по номиналу, отказался от выплаты долгов Голландии и Англии, а когда Англия начала угрожать войной – задержал в своих портах английские корабли с товарами на 2 млн фунтов. В Лондоне решили не идти на обострение, пошли на переговоры и реструктуризировали долги Пруссии.

Пострадавшие же от фальшивок немецкие государства выходили из кризиса как могли. Байройт, Ансбах и ряд других княжеств перешли на конвенциальную монетную систему австрийского образца; Мекленбург-Шверин – на балтийскую шиллинговую. Этот шаг дал возможность выйти из кризиса с наименьшими потерями: заменить отечественные «кригсгельды» и по мере сил защититься от иностранных. В других же местах бремя обмена было просто возложено на население.

Заключение

Завершение Семилетней войны буквально потрясло рынки, завязанные на, казалось бы, беспроигрышное дело по снабжению войны. Непосредственными жертвами стала группа фирм и банков, также известных как «кассиры»: 30–40 финансовых посредников, деятельность которых служила связью между крупными банками и торговцами на местах. Обычно «кассиры» играли роль брокеров на бирже. Они брали на себя оплату счетов, прием депозитов и выпуск расписок, которые даже обращались в виде аналога банкнот.

Финансовый кризис 1763 г. носил привычный нам вид: паникующие держатели кассовых чеков, акций, фьючерсных контрактов требовали оплату их и выплату разницы монетами, причем полновесными, а не «кригсгельдами». В помещениях банков долго еще стояли хранилища с порчеными «военными монетами», так как их очистка и перечеканка были отныне их обязанностью, а на это банально не хватало денег.

Поскольку Амстердам служил перевалочным пунктом в цепочке платежей, направляемых британским союзникам, и голландцы расширяли кредит, инвестируя и в британские государственные облигации, кризис ударил и по Британии. Лондон был вынужден принять на себя значительную часть голландских сделок со Скандинавией и Россией.

Соответствующее падение цен на фураж привело к интересному финалу – один из самых богатых олигархов того времени Иоганн-Эрнст Гоцковский, сделавший состояние на перепродаже военного имущества в годы войны и спекуляциях на выплате контрибуций, под конец войны вложился в покупку заготовленного русскими интендантами фуража и продовольствия, надеясь его перепродать воюющим сторонам [2,с. 3–4].

После заключения мира безубыточно реализовать закупки было невозможно, и Гоцковский, чтобы снизить потери, вынужден был продать оптом (а значит – дешево) сразу 225 картин голландских и фламандских мастеров, приготовленных им для Фридриха II. Тот от покупки отказался, и владельцем всей коллекции стала Екатерина II [3, с. 105]. Таким образом, благодаря финансовому кризису 1763 г. Россия приобрела базисный картинный фонд Эрмитажа.

Список литературы Европейский финансовый кризис 1763 г

- Анисимов М. Ю. Российская дипломатия и Семилетняя война. М.: Академ. проект, 2020. 885 с.

- Григорькин В. А. Просопография как направление исторического исследования // XXXV Огаревские чтения: материалы научной конференции: в 2 ч. Саранск, 2007. Ч. 1. С. 3-6.

- Доля С. В. Кружева и сталь. Заметки о Семилетней войне 1756-1763 годов. М.: Белый ветер, 2013. Ч. 1. 365 с.

- Доля С. В. Кружева и сталь. Заметки о Семилетней войне 1756-1763 годов. М.: Белый ветер, 2013. Ч. 2. 322 с.

- Доля С. В. Кружева и сталь. Заметки о Семилетней войне 1756-1763 годов. М.: Белый ветер, 2014. Ч. 3. 342 с.

- Керсновский А. А. История русской армии, 1700-1881. Смоленск: Русич, 2004. 512 с.

- Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. СПб.: Питер, 2010. 544 с.

- Махов С. П., Созаев Э. Б. Борьба за испанское наследство. М.: Вече, 2017. 352 с.

- Пенской В. В. Великая огнестрельная революция. М.: Эксмо, 2010. 448 с.

- Прозоровский А. А. Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского. 1756-1776. М.: Рос. архив, 2003. 784 с.