Фациальная структура и количественные параметры плейстоценовых отложений подводной континентальной окраины Земли Уилкса и моря Росса (Антарктида)

Автор: Левитан М.А., Гельви Т.Н., Домарацкая Л.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (286), 2018 года.

Бесплатный доступ

Впервые описана литолого-фациальная зональность нео- и эоплейстоцена континентальной окраины Антарктиды в районе Земли Уилкса и моря Росса. Обсчет соответствующих литолого-фациальных карт и схем изопахит, построенных авторами, с помощью объемного метода А. Б. Ронова позволил рассчитать количественные параметры седиментации для выделенных различных типов плейстоценовых осадков. Выявлено доминирование терригенных отложений над другими группами осадков. В неоплейстоцене они накапливались интенсивнее, чем в эоплейстоцене. В эоплейстоцене, напротив, кремнистые осадки представлены шире, чем в неоплейстоцене.

Земля уилкса, подводная окраина, море росса, эоплейстоцен, неоплейстоцен, площади, объемы, массы сухого осадочного вещества, массы осадков в единицу времени, терригенные осадки

Короткий адрес: https://sciup.org/149129275

IDR: 149129275 | УДК: 551.35 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-10-17-22

Текст научной статьи Фациальная структура и количественные параметры плейстоценовых отложений подводной континентальной окраины Земли Уилкса и моря Росса (Антарктида)

Настоящая статья продолжает цикл наших работ по плейстоценовым отложениям подводных окраин Мирового океана [4]. В этом цикле раздельно рассматриваются неоплейстоцен, т. е. средний и поздний плейстоцен (Q2+ 3 , 0.01—0.80 млн лет), и эоплейстоцен, или ранний плейстоцен (Q 1 , 0.80—1.80 млн лет по «старой» шкале [15]).

В работе [4], касавшейся задуговых осадочных бассейнов активной окраины, была подробно описана методика исследования и отмечено, что оно базируется главным образом на результатах глубоководного бурения. В данной статье мы опишем историю формирования плейстоценовых отложений гляциального варианта пассивной окраины. Сравнительно недавно было установлено, что в пелагических районах Тихого, Индийского и Атлантического океанов скорость аккумуляции терригенного вещества в неоплейстоцене была выше, чем в эоплейстоцене [2]. Отсюда следует актуальность выявления этого тренда на континентальных окраинах Мирового океана, причем на окраинах разных типов важно определить относительную роль тектоники и климата в истории плейстоценовой седиментации.

Современная седиментация

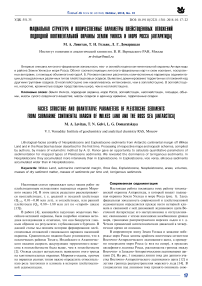

Настоящая работа посвящена тому району тихоокеанской окраины Антарктиды, в который входит подводная окраина Земли Уилкса и море Росса (рис. 1). Здесь фациальная зональность современной и плейстоценовой седиментации определяется прежде всего историей климата и связанной с ней динамикой ледникового щита Восточной Антарктиды: его наступлениями и отступлениями; связанными с этими явлениями колебаниями уровня моря, границами распространения морских льдов и т. д. Четких проявлений неотектонических движений в четвертичное время не описано.

В современную эпоху Земля Уилкса и западное побережье моря Росса заняты крайним восточным сегментом Восточно-Антарктического ледникового щита, а примерно посередине моря Росса (с юга на север), в пределах шельфового ледника Росса, расположена граница между Восточно- и Западно-Антарктическими ледниковыми щитами [5]. На рис. 1 показаны линии тока для данного участка Восточно-Антарктического ледникового щита [12] и летняя граница распространения морского льда [14]. В гляциологии под линиями тока принято понимать сово-

Рис. 1. Расположение буровых скважин в изученном регионе. 1 — буровые скважины [16,13,18]; 2 — линии тока в ВосточноАнтарктическом ледниковом щите [12]; 3 — граница летних морских льдов [14]

Fig. 1. Location of drill holes in the studied region. 1 — drill holes [16, 13, 18]; 2 — flow lines of the East Antarctic ice sheet [12];

3 — boundary of summer sea ice [14]

купность воображаемых линий, вдоль которых происходит расплывание ледника (ледникового купола, ледникового щита) в латеральном направлении, т. е. одновременно происходит перемещение льда сверху вниз и по горизонтали.

В целом характерной особенностью антарктической подводной окраины является переуглубленный шельф (из- за давления огромных масс льда, сосредоточенных в ледниковых щитах) и общее закономерное погружение его дна в сторону океана. Средние глубины шельфовых областей составляют 400—600 м, но в отдельных местах дно может быть опущено до 1000—1500 м [8]. Обычно такие глубины свойственны внутренним частям шельфа и связаны с локальными, чаще всего линейными, депрессиями морского ложа, в которых иногда зафиксированы огромные скорости седиментации голоценовых шельфовых диатомовых илов [13]. Местами шельфы пересекаются долинами глубиной до 800 м, окруженными мелководными (100—200 м) участками (банками). Специфическая форма рельефа антарктических шельфов связана с действием нагрузки ледникового щита и экзарационно-аккумулятивной деятельностью ледника в недавнем прошлом. На шельфах в современную эпоху в основном чередуются участки дна, покрытые плохо сортированными терригенными осадками голоценового морского перигля-циала (среди которых практически нет айсберговых осадков), и выходы диамиктитов верхнего плейстоцена. Термин «морской перигляциал» введен Г. Г. Матишовым [9] и означает совокупность фациальных условий, форм рельефа и осадочных образований морского бассейна, прилегающего к области континентального оледенения, в рассматриваемый период времени.

На дне верхних частей континентальных склонов преобладают айсберговые осадки [5], состоящие из разнообразных терригенных миктитов. Этот литологический термин введен В. И. Гуревичем [11] и означает плохо сортированные терригенные осадки, состоящие из нескольких (2—4) гранулометрических фракций примерно одинакового содержания. В современную эпоху и в голоцене на обширной площади континентальных склонов господствует накопление гемипелагических терригенных илов с материалом айсбергового разноса, местами c прослоями терригенных турбидитов и айсбергитов [6]. Айсбергита-ми принято называть морские (океанические) обломочные терригенные осадки, в которых явно доминирует обломочный материал айсбергового разноса. Нередко осадки континентальных склонов обогащены диатомеями и спикулами кремневых губок. В них также встречаются раковинки фораминифер и радиолярий. На склонах и их подножиях широко развиты подводные каньоны и сопряженные с ними намывные валы, которые сложены турбидитами. Вдоль каньонов происходит сток холодных плотных вод повышенной солености, образующихся при сезонном морском льдообразовании, и турбидных потоков. В эпохи оледенений по этим же каналам распространялись ледовые и обломочные потоки [5]. Упомянутые плотные воды повышенной солености являются основной частью формирующейся глубинной водной массы Южного океана — антарктических донных вод, причем главные районы их образования (в том числе в море Росса) связаны с шельфовыми ледниками.

На континентальных подножьях терригенные и кремнистые илы иногда формируют контуриты — в виде осадочных хребтов, образование которых связано с донными (контурными) течениями. Следует отметить, что практически повсеместно вдоль континентальной окраины Антарктиды современные течения в водной толще направлены на запад (так называемые прибрежные течения), хотя возможны и существенные отклонения их направлений в зависимости от морфологии морского дна.

Фактический материал и методика исследования

В рассматриваемом районе подводной континентальной окраины Антарктиды были совершены два рейса глубоководного бурения: № 28 [16] в море Росса и № 318 [13] на континентальной окраине Земли Уилкса (рис. 1). Кроме того, важное значение имеют данные по буровому проекту ANDRILL, осуществляемому в течение последних лет с поверхности шельфового ледника в море Росса [18, 17].

Из указанных отчетов по бурению авторами взяты данные по литологии и стратиграфии четвертичных отложений (стратиграфическое расчленение и корреляция выполнены участниками бурения, в основном по диатомеям). Кроме того, использованы материалы по физическим свойствам осадков.

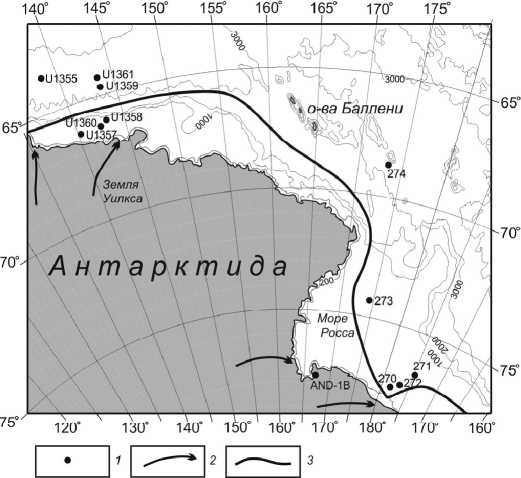

На основе буровых данных нами построены литолого-фациальные схемы (с изопахитами) для двух возрастных срезов: неоплейстоцена и эоплейстоцена (рис. 2, а, б). Схемы построены на поперечной равновеликой азимутальной картографической проекции масштаба 1 : 20000000; изобаты показаны на основе батиметрической схемы, базирующейся на карте ГЕБКО [19]. Практически рассматриваемые глубины дна ограничены изобатой 3000 м.

Рис. 2. Литолого-фациальные карты неоплейстоценовых (а) и эоплейстоценовых (б) отложений: 1 — диамиктиты; 2 — мик-титы; 3 — переслаивание диамиктитов и межледниковых отложений; 4 — переслаивание гемипелагических и диатомовых глин; 5 — материал ледового разноса; 6 — терригенные турбидиты; 7— границы литолого-фациальных зон;

8 — изопахиты (в м); 9 — буровые скважины

Fig. 2. Lithology-facies maps of Neopleistocene (a) and Eopleistocene (b) sediments: 1 — diamictites; 2 — mictites; 3 — interlayering of diamictites and interglacial deposits; 4 — interlayering of hemipela-gic and diatom clays; 5 — ice-rafted; 6 terrigenous turbidites; 7 — boundaries of lithology facies zones; 8 — isopachites (m);

9 — drill holes

Затем указанные карты были исследованы объемным методом А. Б. Ронова [10]. Для этого измерялись площади, занятые отдельными литологическими градациями на литолого-фациальных картах, и объемы этих градаций. Далее полученные объемы трансформировались в массы сухого осадочного вещества c использованием данных по влажности и плотности натуральных осадков по формуле [3]. Наконец, рассчитывались массы сухого осадочного вещества в единицу времени.

Полученные результаты

На рис. 2, а показана литолого-фациальная схема для неоплейстоцена. На ней хорошо видна фациальная структура с последовательной сменой основных фаций от современной береговой линии в пелагическом направлении. Внутренний шельф занят континентальным субгляциаль-ным диамиктитом, т. е. основной мореной континентального ледника позднеплейстоценового возраста. Наиболее полный разрез этих образований получен в скв. AND- 1B [17]. Он представлен 62.7 м грубообломочных диамиктитов, состоящих из обломков интрузивных, метаморфических и осадочных горных пород, а также матрикса (до 10 %). Изредка встречаются тонкие прослои немых глин (иногда с органическими остатками), отвечающих межледниковьям. Суммарная мощность таких прослоев едва достигает 10 % от общей мощности разреза. На окраине Земли Уилкса мощность неоплейстоценового разреза этого типа не превышает 5 м.

Мористее диамиктиты сменяются трехчленными терригенными миктитами, очень плохо сортированными, включающими более крупный материал ледового разноса (марино-гляциальными осадками). Их мощность в скважинах 28 рейса глубоководного бурения варьирует от 2 до 20 м [16]. Участниками рейса они интерпретируются как айсберговые осадки проксимального морского перигля-циала. В море Росса они занимают существенно большую площадь, чем на континентальной окраине Земли Уилкса. На крайнем западе изученного района рассматриваемые миктиты фациально замещаются проксимальными терригенными турбидитами мощностью 16 м, описанными в скв. U 1355 [13].

В нижней части континентального склона и на континентальном подножье в неоплейстоцене накапливалась толща переслаивания гемипелагических и диатомовых глин (в примерной пропорции 60 : 40), содержащая обломки материала ледового разноса. Ее мощность составляет 18—23 м. Она аккумулировалась в гемипелагических открыто-морских условиях с плавающими айсбергами [13]. При этом серые гемипелагические глины, в которых обломков айсбергового разноса больше, преимущественно формировались в течение периодов оледенений, а диатомовые глины — во время межледниковий. На крайнем западе изученного района рассматриваемая толща фациально замещается проксимальными терригенными турбидитами.

Представленная на рис. 2, б литолого-фациальная схема для эоплейстоцена очень похожа на схему для неоплейстоцена. Перечислим основные различия нео- и эоплейстоценовых отложений. Во-первых, в скв. AND-1B диамиктиты эоплейстоцена в основном содержат обломки осадочных пород, а в целом эоплейстоценовые образования представлены толщей переслаивания диамиктитов (55 %), вулканогенных песчаников (20 %), плотных глин с биогенными остатками (20 %) и диатомитов (5 %). Считается, что эта толща сформировалась в условиях более теплого климата, чем в неоплейстоцене, с гораздо более заметными по амплитуде колебаниями положения кромки ледника во время ледниково-межледниковых циклов и с преобладанием морских условий во время межледниковий [17]. Во-вторых, скорости седиментации и этой толщи, и толщи переслаивания гемипелагических и диатомовых глин были несколько выше в неоплейстоцене, чем в эоплейстоцене. В глинистой толще процентное содер- жание диатомовых глин из-за более теплых межледниковий и уменьшения в связи с этим площади развития зимних льдов было выше, чем в неоплейстоцене [17].

Применение объемного метода А. Б. Ронова [10] позволило дополнить описанные качественные особенности плейстоценовой седиментации рядом количественных параметров (табл. 1 и 2). Из табл. 1 следует, что площадь и объем исследованной части осадочного чехла неоплейсто-ценовых отложений равны соответственно 1102.7 тыс. км2 и 28.2 тыс. км3. От общего объема миктиты составляют 40.8 %, диамиктиты — 25.5 %, гемипелагические глины — 17.4 %, диатомовые глины — 11.7 % и турбидиты — 4.6 %.

Для эоплейстоцена ситуация отличается (табл. 2): общий объем осадков равен 26.5 тыс. км3, и из них миктиты составляют 45.7 %, диатомовые глины — 18.1 %, геми-пелагические глины — 13.6 %, диамиктиты — 12.1 %, турбидиты — 4.9 %, вулканогенные песчаники — 4.5 % и диатомиты — 1.1 %. Соотношение объемов донных осадков в неоплейстоцене и эоплейстоцене равно 1.06.

Более полную оценку изменений в седиментации можно получить, изучая массы сухого осадочного вещества (M) и массы вещества в единицу времени (I) (табл. 3). Эта таблица дает возможность на количественной основе оценить изменения в структуре седиментации при переходе от эоплейстоцена к неоплейстоцену. Основное значение здесь имеют изменения массы осадков в единицу времени. От ношения IQ2+3 к IQ1, рассчитанные по табл. 3, равны: для диамиктитов — 2.7, миктитов —1.1, терригенных турбидитов — 1.2, гемипелагических глин — 1.6, диатомовых глин — 0.8, вулканогенных песчаников и диатомитов — 0.

Обсуждение результатов

В целом интенсивность накопления терригенных отложений была заметно выше в неоплейстоцене, чем в эоплейстоцене, особенно для континентальных ледниковых образований (диамиктитов). Биогенные кремнистые илы (диатомовые глины и диатомиты) более активно аккумулировались в эоплейстоцене. Эти результаты совпадают с приведенными в обзоре [7] данными о более высоких абсолютных массах терригенного вещества в позднем неоплейстоцене во время оледенений Восточной Антарктиды и повышенных абсолютных массах биогенного кремнезема в периоды межледниковий. Такие же, в принципе, тренды установлены нами и для плейстоцена Берингова моря [4]. В отличие от указанного бассейна, где увеличение потока терригенного вещества в неоплейстоцене по сравнению с эоплейстоценом обусловлено сочетанием усиления неотектонических горообразовательных движений на окружающих континентальных массах с развитием оледенения Северного полушария, в рассматриваемом регионе это явление связано, вероятно, исключительно с ухудшением климата в неоплейстоцене.

Таблица 1. Площади (S, тыс. км2) и объемы (V, тыс. км3) неоплейстоценовых отложений

Table 1. Areas (S, thousand km2) and volumes (V, thousand km3) of Neopleistocene deposits

|

Диамиктиты Diamictites |

Несортированные миктиты Unsorted mictites |

Терригенные турбидиты Terrigenous turbidites |

Переслаивание гемипелагических и диатомовых глин Intercalation of hemipelagic and diatom clays |

Xs всех осадков all deposits |

всех осадков all deposits |

||||||

|

S |

V |

S |

V |

S |

V |

S |

Гемипелагические глины Hemipelagic clays, V |

Диатомовые глины Diatom clays, V |

XV |

1102.7 |

28.2 |

|

181.8 |

7.2 |

459.4 |

11.5 |

53.5 |

1.3 |

408.0 |

4.9 |

3.3 |

8.2 |

||

Таблица 2. Площади (S, тыс. км2) и объемы (V, тыс. км3) эоплейстоценовых отложений

Table 2. Areas (S, thousand km2) and volumes (V, thousand km3) of Eopleistocene deposits

|

Переслаивание диамиктитов и отложений межледниковий Intercalation of diamictites and interglacial deposits |

Несортированные миктиты Unsorted mictites |

Терригенные турбидиты Terrigenous turbidites |

|||||||

|

Диамиктиты Diamictites |

Отложения межледниковий Interglacial deposits |

XV 5.9 |

S 488.1 |

V 12.1 |

S 59.3 |

V 1.3 |

|||

|

S |

V |

Вулканогенные песчаники Volcanogenic sandstones, V |

Диатомовые глины Diatom clays, V |

Диатомиты Diatomites, V |

|||||

|

174.9 |

3.2 |

1.2 |

1.2 |

0.3 |

|||||

|

S |

Переслаивание гемипелагических глин и диатомовых глин Intercalation of hemipelagic clays and diatomic clays Гемипелагические глины Диатомовые глины Hemipelagic clays. Diatom clays, V V |

XV |

XS всех осадков all deposits 1114.5 |

XV всех осадков all deposits 26.5 |

|

|

392.2 |

3.6 |

3.6 |

7.2 |

||

Таблица 3. Массы сухого вещества (M, 1018 г) и массы осадков в единицу времени (I, 1018 г/млн лет) Table 3. Masses of dry matter (M, 1018 g) and deposits in time unit (I, 1018 g/My)

|

Возраст Age |

M, I |

Диамиктиты Diamictites |

Миктиты Mictites |

Осадки / Deposits |

Вулкапогеп. песчаники Volcan. sandstones |

Диатомиты Diatomites |

||

|

Терриген. турбидиты Terrigenous turbidites |

Гемипелагич. ГЛИНЫ Hemipelag. clays |

Диатомовые ГЛИНЫ Diatom clays |

||||||

|

Неоплейстоцен |

M |

9.1 |

11.7 |

1.2 |

3.6 |

2.1 |

0 |

0 |

|

Neopleistocene |

I |

11.5 |

14.8 |

1.5 |

4.6 |

2.7 |

0 |

0 |

|

Эоплейстоцен |

M |

4.3 |

13.0 |

1.3 |

2.9 |

3.3 |

1.1 |

0.1 |

|

Neopleistocene |

I |

4.3 |

13.0 |

1.3 |

2.9 |

3.3 |

1.1 |

0.1 |

При этом в более суровом климате неоплейстоцена поставка терригенного материала осуществлялась с помощью «бульдозерного» эффекта перемещения осадочного вещества, в основном при наступлениях ледника во время оледенений. В периоды межледниковий ледник или наступал медленнее, или останавливался, или незначительно отступал. Соответствующие колебания кромки морских льдов были относительно небольшими.

В эоплейстоцене в условиях заметно более теплого климата [17] амплитуда перемещений края ледника была гораздо большей. Заметно изменялся петрофонд питающих провинций (возможно, с частичным участием территорий, сейчас закрытых Западно-Антарктическим ледниковым щитом); большую роль в транспортировке осадочного материала с суши играли талые воды. В районе шельфа временами в периоды межледниковий существовали открыто-морские условия, а граница распространения морских льдов приближалась к береговой линии. Первичная продукция (судя по развитию диатомей в осадках) при этом была выше, чем в неоплейстоцене. Полученные результаты подтверждают концепцию двух океанов («ледового» и «неледового») для плейстоцена [1].

Таким образом, основной вывод нашего исследования состоит в том, что описанные изменения качественных и количественных параметров седиментации изученного участка континентальных окраин Тихого океана в плейстоцене свидетельствуют о доминирующей здесь роли климатических изменений в процессе осадконакопления.

Статья написана при финансовой помощи гранта РФФИ № 17-05-00157 и Программы Президиума РАН 49П. Работа выполнена по теме госзаказа № 0137-2016-0008.

Список литературы Фациальная структура и количественные параметры плейстоценовых отложений подводной континентальной окраины Земли Уилкса и моря Росса (Антарктида)

- Левитан М. А. Сравнительный анализ пелагического плейстоценового кремненакопления в Тихом и Индийском океанах // Геохимия. 2016. № 3. С. 278-286.

- Левитан М. А.Количественные параметры пелагической плейстоценовой седиментации в Мировом океане: глобальные закономерности и региональные особенности // Геохимия. 2017. № 5. С. 413-428.

- Левитан М. А., Балуховский А. Н., Антонова Т. А., Гельви Т. Н. Количественные параметры пелагической плейстоценовой седиментации в Тихом океане // Геохимия. 2013. № 5. С. 387-395.

- Левитан М. А., Гельви Т. Н.,Сыромятников К. В., Чекан К. Д. Фациальная структура и количественные параметры плейстоценовых отложений Берингова моря // Геохимия. 2018. № 4. С. 321-335.

- Левитан М. А.,Лейченков Г. Л. История кайнозойского оледенения Антарктиды и седиментации в Южном океане // Литология и полезные ископаемые. 2014. № 2. С. 115-136.