Фациально генетическое расчленение современного аллювия в нижнем течении р. Куи на северо западе Большеземельской тундры

Автор: Буравская М.Н., Голубева Ю.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проведено фациально генетическое расчленение современных пойменных отложений разреза К 12 в долине нижнего течения р. Куи на северо западе Большеземельской тундры. По данным крупномасштабных карт и космоснимков программы «Планета Земля», составлена геоморфологическая схема участка исследований и прослежена история развития пойменного сегмента. Формирование осадков происходило в условиях озера в позднем голоцене. Выявлена четкая последовтельность накопления субфации прирусловой отмели, вторичных водоемов поймы и приречной поймы. По данным палинологического анализа, охарактеризованы четыре этапа развития растительности и климата в субатлантическом периоде: SA 1, SA 2, SА 3 и SA R.

Голоцен, фации, палинология, палеогеография

Короткий адрес: https://sciup.org/149129459

IDR: 149129459 | УДК: 56:551.312.:551.796 | DOI: 10.19110/1994-5655-2020-1-49-54

Текст научной статьи Фациально генетическое расчленение современного аллювия в нижнем течении р. Куи на северо западе Большеземельской тундры

Фациально-генетическое расчленение отложений и их комплексное изучение имеют особое значение для реконструкций палеогеографических событий прошлого, которые вызывают огромный интерес для целого ряда областей наук о Земле. Всестороннее исследование осадков позволяет получить структурно-текстурную характеристику основных групп фаций, их вещественного состава, выявить генезис осадков, условия и особенности их осадконакопления; воссоздать растительный покров и климатические условия его развития. Результаты исследований делают возможным представить общую картину палеогеографических событий за период их формирования.

При палеогеографических исследованиях голоцена наибольшее внимание отводится отложениям пойм, в которых хранится материал о палеогеографических событиях, эволюции палеоландшафтов и палеоклиматов голоцена. Ранее в ходе исследований четвертичного покрова на северо-западе Большеземельской тундры голоценовые осадки детально не изучались, а рассматривались как нерасчлененная толща, перекрывающая нео-плейстоценовые отложения. Имеются единичные работы по голоцену данной территории, включая исследования авторов [1–3].

Основная цель работы – выявление фациально-генетической принадлежности отложений в нижнем течении р. Куи по результатам изучения разреза К-12, истории развития пойменного сегмента и реконструкции ландшафтно-климатических условий их формирования. Полученные материалы расширят и дополнят палеогеографические данные голоцена субарктических районов Европейского Севера России.

Объект и методы исследования

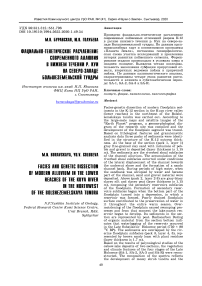

В работе приводятся результаты комплексного изучения отложений разреза К-12 в долине нижнего течения р. Куи. Река протекает в северо-западной части Большеземельской тундры и является правым притоком р. Печоры (рис. 1). Район исследований расположен в зоне Субарктики Европейского Севера России. Развиты лесотундровые и тундровые растительные сообщества. Наряду с преобладающими в растительном покрове кустарниками (карликовой березки, багульника, кустарниковой ольхи, ивы и др.) встречаются участки березово-еловых редколесий, пойменных лугов и болот. Для района характерен континентальный климат с продолжительной холодной зимой и прохладным коротким летом. Средняя температура июля в Нарьян-Маре составляет +12° С; средняя температура января – -18° С, зима длится, в среднем, 220– 240 дней. Для территории округа присуще избыточное увлажнение. Годовое количество осадков достигает 700 мм [4].

Фациально-генетическое расчленение осадков проведено по данным текстурной характеристики при литологическом изучении толщи разреза и структурных особенностей материала, полученных при проведении гранулометрического анализа. Такой анализ выполнен по методике Н.А.Ка-чинского с применением ситового и пипеточного методов. Материал подразделялся на 10 фракций, мм: более 1,0; 1,0–0,5; 0,5–0,25; 0,25–0,1; 0,1–0,05; 0,05–0,03; 0,03–0,01; 0,01–0,005; 0,005–0,001; менее 0,001 [5]. Цифровые данные анализа обработаны по формулам, подсчитаны средние диаметры зерен d ср и коэффициенты сортировки S c . Показатели коэффициента сортировки материала S c , близкие к 1, свидетельствуют о хорошей сортировке осадков, т.е. отложения представлены практически одной фракцией. Значения, близкие к 0, указывают на присутствие всех фракций примерно в равных количествах.

Для восстановления истории развития исследуемого участка долины использовался палео-русловой анализ, заключающийся в восстановлении положения русла реки по рисунку пойменных грив в рельефе поймы.

Реконструкция ландшафтно-климатических условий проводилась на основе палинологических данных. Палинологический материал (27 образцов фоссильных спор и пыльцы, отобранных из каждых 5 см отложений) подготавливался и анализировался согласно общепринятым методикам [6–8]. Процентные содержания спор и пыльцы определялись от суммы палиноморф (AP+NAP+Spores=100 %).

Возрастная принадлежность осадков устанавливалась по результату их радиоуглеродного датирования: в Институте географии РАН получена датировка из приподошвенной части разреза 750±80 л. н. Основой периодизации служили модели Л.Д.Никифоровой [3] и Н.А.Хотинского [9].

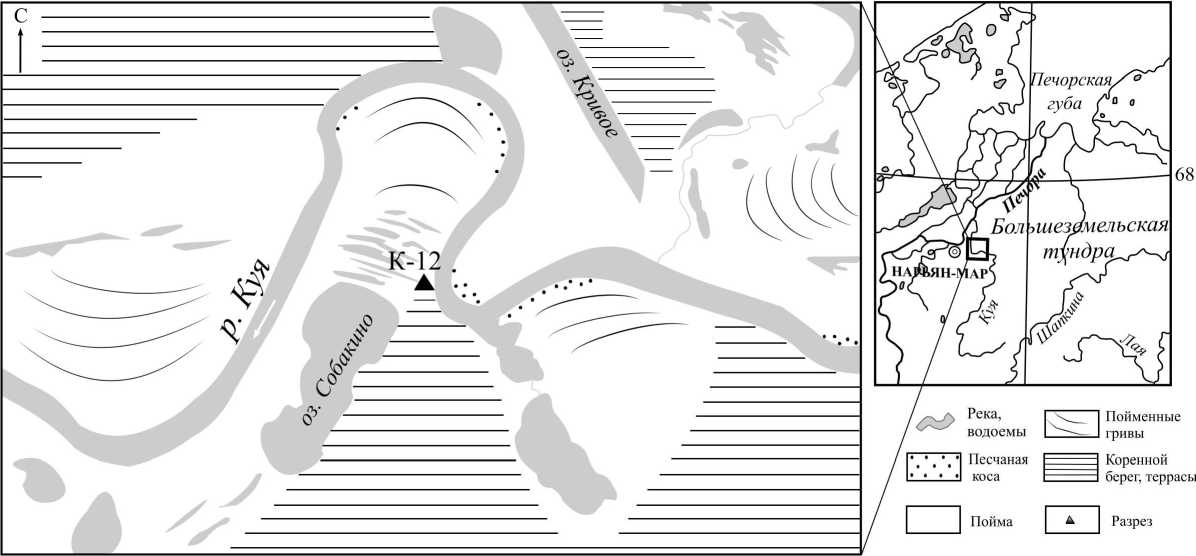

Разрез К-12 высотой 4 м расположен на левом берегу р. Куи (N 67°37′68"; E 53°24′41") и вскрывает отложения поймы. Расчистка начинается от уреза воды и имеет следующее строение (описание снизу вверх, мощность в метрах):

-

1. 4,0–2,85. Песок мелкозернистый алеври-тистый сизо-серого цвета, неслоистый. Встречают-

54°

Рис. 1. Геоморфологическая схема исследуемого участка долины р. Куи и местоположение разреза К-12.

Fig.1. Geomorphological mар of the studied section of the Kuya river valley and the location of the K-12 section.

-

2. 2,85–2,05. Алеврит глинистый сизо-серый, вязкий, однородный, без включений грубообломочного материала, неслоистый (d ср = 0,010 мм, S c = 0,12). Верхняя часть слоя оторфована.

-

3. 2,05 –1,7. Горизонтальное переслаивание торфа коричневого плохо разложившегося и алеврита глинистого коричневого оторфованного. Мощность чередующихся слоев до 5 см.

-

4. 1,7–1,0. Песок тонкозернистый коричневый, хорошо сортированный (S c = 0,46) с включениями растительных остатков. Процентное содержание фракции 0,25-0,1 составляет 54,1%. Средний диаметр частиц 0,066 мм.

-

5. 1,0–0,0. Песок мелкозернистый коричневый с неясной горизонтальной слоистостью, нарушенной проницаемостью корневой системы растений, произрастающих на поверхности поймы. Отложения хорошо сортированы (S c = 0,56). Средний диаметр частиц равен 0,090 мм.

ся единичные галька и гравий. Вверх толща становится более опесчаненной. Средний диаметр частиц (d ср ) – 0,043 мм. Коэффициент сортированности материала (S c ) составляет 0,31.

Результаты и обсуждение

По крупномасштабным картам и космоснимкам исследуемого участка долины р. Куи составлена геоморфологическая схема (рис.1). Река протекает в условиях свободного меандрирования, образуя серию сегментных излучин. Формирование пойменного сегмента, вскрытого расчисткой обн. К12, происходит за счет выработки современным руслом правосторонней излучины петлеобразной формы. Подмыв правого берега и миграция русла в его сторону приводят к смещению русла и наращиванию противоположного левого берега. Эрозия вогнутого берега активно происходит при максимальной скорости течения в период паводков, когда наибольшей интенсивности достигают поперечные циркуляционные токи [10]. Размываемый обломочный материал подхватывается поперечными придонными течениями и переносится по дну русла к противоположному берегу, где он откладывается, формируя прирусловые отмели или побочни, огибающие намываемый берег. Зарастание растительностью высокой части прирусловой отмели в маловодные периоды приводит к образованию пойменной гряды, располагающейся параллельно руслу. Часть поймы между гривами становится межгривным понижением и покрывается влаголюбивой растительностью. Рельеф поймы в первую очередь определяется особенностями морфологии пойменных грив [11]. Четко выраженные в рельефе пойменные гривы исследуемого участка позволяют проследить развитие и наращивание поймы. Вдоль пойменных грив в межгривных понижениях наблюдаются тонкие, вытянутые небольшие озерца. Вода в них сохраняется в течение всего весенне-летнего периода. Такие образования на пойме называют вторичными пойменными водоемами [10]. Возникают они на плохо дренированных поймах. Промерзлый грунт зоны многолетней мерзлоты в субарктических районах нарушает сток воды и удерживает её в пониженных участках поймы. В таких условиях обширные площади заболачиваются и образуются стоячие водоемы от мелководных во-доемчиков до больших озер. Вдоль борта долины реки исследуемого сегмента располагается крупное вытянутое озеро Собакино. По мнению авторов, его формирование произошло в результате слияния воды межгривных понижений в один водоем.

По литологическим особенностям и данным гранулометрического анализа в строении толщи обн. К-12 выделены три пачки отложений и соответствующие им фации и субфации (рис. 2). В основании разреза (пачка 1, сл. 1) залегает песок се-

□ фракция I I фракция фракция

1-0,1 мм 0,1-0,01 мм 0,01-0,001 мм

Рис. 2. Литологическая характеристика аллювиальных отложений раз реза К-12.

Fig. 2. Lithological characteristics of alluvial deposits of the K-12 section.

приблизилась к изучаемому сегменту, и органическое осадконакопление сменилось минеральным. Контакт отложений смены условий осадконакопления четкий и ровный. Формирование субфации приречной поймы связано с нарастающей близостью современного русла. Накопление песка тонкозернистого и супеси темно-коричневой с тонкой горизонтальной слоистостью, перекрывающих субфацию вторичных водоемов, свидетельствует, что скорости осадконакопления в период их формирования были невелики. По мере приближения активного русла к разрезу и увеличения водности и объемов половодий накапливался песок мелкозернистый, хорошо сортированный, светло-коричневый, пылеватый, венчающий разрез обн. К-12.

рый мелкозернистый глинистый с включениями гальки и гравия, мощностью 1,15 м. Отложения представляют субфацию прирусловой отмели руслового аллювия. Выше (пачка 2, сл. 2–3) залегают алеврит глинистый серо-сизый и торф глинистый, мощностью 1,15 м, слагающие субфацию вторичных водоемов поймы. Алеврит и торф перекрываются осадками субфации приречной поймы (пачка 3, сл. 4, 5), представленными супесью коричневой с растительными остатками, мощностью 1,7 м.

Седиментация осадков связана с развитием пойменного сегмента и образованием небольшого водоема в пониженном его участке. Аккумуляция отложений субфации прирусловой отмели происходила в условиях бокового смещения русла в сторону вогнутого берега. В периоды половодья, когда отмель была занята водой и становилась частью русла, откладывался песчаный и галечный материал. Во время осушения отмели при межени реки возникали благоприятные условия для осаждения взвешенного в воде тонкого алевритистого материала, образующего прослои и линзы заиливания. Субфация вторичных водоемов начала формироваться, когда данная часть поймы превратилась в межгривное понижение, в котором скапливалась вода, и образовался водоем. Плохо дренируемая пойменная поверхность способствовала сохранению в нем воды в течение всего теплого периода года. Во время половодья привносились полые воды и осаждались глинистые осадки. Далее переувлажнение поймы вызывало ее заболачивание и развитие озерно-болотного водоема. Его осадки в разрезе представлены торфом. Радиоуглеродное датирование органического материала из основания слоя свидетельствует, что заболачивание водоема началось в позднем субатлантическом периоде голоцена (750 + 80 14С л.н.). В ходе развития современной излучины выше по течению, ее искривление и смещение в сторону обн. К-12, река

По палинологическим данным охарактеризованы четыре фазы развития растительности, соотнесенные с субатлантическим периодом голоцена [12]. В начале периода (SA-1; 2500 (2300)–1800 л.н.) господствовали сообщества моховой кустарниковой тундры. Об этом свидетельствует преобладание в спорово-пыльцевых спектрах спор зеленых мхов (30–60 %) и пыльцы кустарников карликовой березки, ивы, ольховника (Betula sect. Nanae (до 17 %), Salix sp. (единичные зерна (ед.)), Alnaster fruticosus (до 5 %)). В травяном покрове доминировали злаковые и разнотравье, встречались также осоки, вересковые, полыни, маревые и др. В этом временном интервале зафиксированы наиболее холодные условия. В середине субатлантического периода (SA-2; 1800–1200(800) л.н.) по резкому увеличению в спектрах содержания пыльцы группы деревьев и кустарников (42–73 %) и доли в ней пыльцы деревьев выделены фаза лесотундровой растительности и потепление. В это время произрастали редкостойные березово-еловые леса с кустарниковыми березками, ивами и ольховником в подлеске (содержания пыльцы древесно-кустарниковой группы распределились следующим образом: возросло количество Betula sect. Albae (12–62 %), Alnus sp. (5–20 %) и Salix sp. (до 10 %); и, напротив, сократилось участие Betula sect. Nanae (ед.-20 %), Picea sp. (ед.-5 %) и Pinus sylvestris (2–10 %)). Вдоль берегов старичного озера образуют заросли рдесты, вахта трехлистная и осоки (Potamogeton sp., Menyanthes trifoliatа и Cyperaceae). Затем похолодание в конце субатлантического периода (SA-3; 1200(800)–200 л.н. (настоящее время)) вызвало вытеснение лесной растительности травяно-кустарниковыми сообществами из карликовых березок, ольховника, осок, злаков, вересковых, полыней, разнотравья. На это указывают доминирование в спектрах пыльцы трав и уменьшение содержания пыльцы деревьев и кустарников. Количество спор также со- кратилось. Среди пыльцы деревьев и кустарников преобладает пыльца кустарников (Betula sect. Nanae (5–14%), Salix sp. (1–2%), и Alnaster fruticosus (4–22%)). В группе пыльцы травянистых растений резко возрастает участие Cyperaceae (7–36%) и несколько сокращается – Poaceae (2–3%). По-прежнему заметна доля пыльцы водных трав (Potamo-geton sp., Menyanthes trifoliatа) и кустарничков Ericaceae. Отложения этого возраста датированы 750±80 л.н. ((IGAN-5639), гл. 1.95 м). В условиях последовавшего потепления настоящего времени получили развитие современные лесотундровые и южнотундровые ценозы. Наряду с доминирующими в растительном покрове кустарниками (карликовой березки, багульника, кустарниковой ольхи, ивы и др.) встречаются участки березово-еловых редколесий, пойменных лугов и болот. Для спектров характерно преобладание пыльцы древесной и кустарниковой растительности (62–68%). При высоком количестве пыльцы кустарников (Betula sect. Nanae (19-27%), Salix sp. (1–3%) и Alnaster fruticosus (6– 18%)) установлено увеличение содержания деревьев Picea sp. (7–17%), Pinus sylvestris (6-9%) и Betula sect. Albae (6–15%). Участие пыльцы трав сокращается до 9–16%, среди которой снижается роль пыльцы водных растений. В группе спор появляется Selaginella selaginoides, увеличиваются участие Polypodiaceae и разнообразие плаунов.

Заключение

Проведено комплексное изучение современного пойменного сегмента в долине нижнего течения р. Куи. Формирование пойменного массива началось в позднем субатлантическом периоде голоцена и продолжается до настоящего времени за счет развития правосторонней излучины и горизонтального смещения русла. Пойменный рельеф исследуемого участка имеет гривистый характер, отображая особенности морфологии пойменных гряд и межгривных понижений. Поверхность поймы заболочена, в изобилии присутствуют мелкие водоемы, маркирующие положение межгривных понижений. Фациально-генетическое расчленение обн. К-12 выявило четкую последовательность накопления аллювиальных отложений субфаций прирусловой отмели, вторичных водоемов поймы и приречной поймы. Особенности и условия осадконакопления объясняются гидродинамическими условиями седиментации и ландшафтно-климатическими обстановками субарктических территорий.

Палинологические данные указывают на смену четырех ландшафтно-климатических этапов. В ранней субатлантике в наиболее холодных климатических условиях была развита моховая кустарниковая тундра. В середине субатлантики некоторое потепление способствовало распространению лесотундровой растительности. В конце субатлантики в результате похолодания площади, занимаемые лесами, сокращались за счет распространения травяно-кустарниковых сообществ. Последовавшее затем потепление вызвало развитие современных ценозов.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГР№ AAAA-A17-117121140081-7.

Список литературы Фациально генетическое расчленение современного аллювия в нижнем течении р. Куи на северо западе Большеземельской тундры

- Буравская М.Н., Марченко-Вагапова Т.И. Палеогеографические и седиментационные особенности формирования старичных отложений в палеорусле р. Куя на северо-западе Большеземельской тундры // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. №12. С. 16-22.

- Velichko AA., Andreev AA., Klimanov VA. Climate and vegetation dynamics in the tundra and forest zone during the Late glacial and Holocene // Quaternary International. 1997. Vol. 41/42. Р. 71-96.

- Никифорова Л.Д. Изменение природной среды в голоцене на Северо-Востоке европейской части СССР: Автореф. дис. канд. геогр. наук. М., 1980, 25 с.

- Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц / Под. ред. проф. Н.А.Гвоздецкого. М.: Изд-во Московского университета, 1968. С. 60-61.

- Качинский НА. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. М., 1958. 192 с.

- Гричук В.П., Заклинская ЕД. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии / Под ред. А.Н.Криштофо-вича. М.: ОГИЗ ГЕОГРАФГИЗ, 1948. 224 с.

- Пыльцевой анализ / Под ред. А.Н.Кришто-фовича. М.: Государственное издательство геологической литературы, 1950. 571 с.

- Erdtman G. Erdtman's Handbook of Palynolo-gy. 2nd ed. / Ed. S. Nilsson, J. Praglowski. Copenhagen, 1992. 580 p.

- Хотинский НА. Радиоуглеродная хронология и корреляция природных и антропогенных рубежей голоцена // Новые данные по геохронологии четвертичного периода. М., 1987. С. 39-45.

- Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований // Тр. ГИН АН СССР; Вып. 161. М.: Изд-во АН СССР, 1966. 240 с.

- Чернов А.В. Геоморфология пойм равнинных рек. М.: Изд-во МГУ, 1983. 198 с.

- Голубева Ю.В., Буравская М.Н., Марченко-Вагапова Т.И. Палеогеография голоцена долины нижнего течения р. Куи (северо-запад Большеземельской тундры) // Труды Ферс-мановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2019. № 16. С. 92-96.