Фациальный состав, геохимические особенности и геодинамические обстановки образования позднеэмсских островодужных комплексов зоны Главного Уральского разлома на Южном Урале

Автор: Знаменский С.Е., Косарев А.М., Шафигуллина Г.Т.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены фациальные и геохимические особенности позднеэмсских островодужных комплексов зоны Главного Уральского разлома на Южном Урале. Приведены результаты геодинамических реконструкций. Показано, что в строении комплексов участвуют породы, сформировавшиеся в трех геодинамических обстановках: 1) на островодужном склоне глубоководного желоба, 2) в пределах фронтальной островной дуги и 3) в зоне сочленения северного замыкания фронтальной островной дуги и задугового бассейна. К фациям островодужного склона относятся серпентинитокластические эдафогенные брекчии, вмещающие Co-Cu-колчеданное оруденение, и полимиктовый олистостром. Фронтальная дуга представлена вулканогенными толщами и интрузивными образованиями, среди которых в южных районах сутурной зоны преобладают низкотитанистые магматиты, принадлежащие главным образом к толеитовой и бонинитовой сериям и имеющие металлогеническую специализацию на колчеданное оруденение, а в северных районах - умереннотитанистые магматиты толеитового состава, продуктивные на Au-Cu-порфировое оруденение. В зоне сочленения северного замыкания фронтальной островной дуги и задугового бассейна образовалась золотоносная вулкано-интрузивная ассоциация, в которой доминируют умереннотитанистые породы толеитового и переходного от толеитового к известково-щелочному состава. Предполагается, что различия в геохимических характеристиках и металлогенической специализации позднеэмсских магматитов в значительной мере обусловлены изменением геодинамических условий магмаобразования и рудогенеза вдоль и вкрест простирания островодужной системы.

Главный уральский разлом, островная дуга, олистостром, эффузивные и интрузивные породы, химический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147245026

IDR: 147245026 | УДК: 552.11:551.21 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.1.1

Текст научной статьи Фациальный состав, геохимические особенности и геодинамические обстановки образования позднеэмсских островодужных комплексов зоны Главного Уральского разлома на Южном Урале

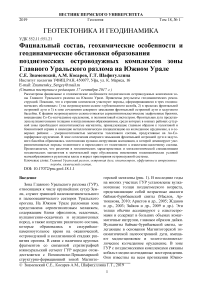

Зона Главного Уральского разлома (ГУР), относящаяся к числу крупнейших сутур Земли, служит границей палеоконтинентального и палеоокеанического секторов Уральского орогена. На Южном Урале разломная зона представлена серпентинитовым меланжем, содержащим блоки офиолитов, осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород, а также интрузии различного состава, которые образовались в силурийско-каменноугольное время на океанической, островодужной и коллизионной стадиях развития орогена. В связи с наличием крупных фрагментов со связанной стратиграфией южноуральский сегмент ГУР нередко отождествляется с Вознесенско-Присакмарской структурно-формационной зоной Магнито- горской мегазоны (рис. 1). В последние годы на многих участках ГУР установлены вулканогенные толщи позднеэмсского возраста, представляющие собой возрастные аналоги баймак-бурибаевской свиты (Маслов, Ар-тюшкова, 2010; Аристов и др., 2005; Жданов и др., 2003; Зайков и др., 2009 и др.). Эти толщи обычно ассоциируют с олистостромами и содержат в больших объемах комаг-матичные интрузии, главным образом дайки. Вулканиты баймак-бурибаевской свиты, залегающие в основании Магнитогорской эн-симатической палеоостровной дуги, вмещают медно-цинковое и золото-полиметаллическое колчеданное оруденение. В зоне ГУР с позднеэмсскими комплексами связаны кобальт-медно-колчеданные месторождения. Они известны на всем протяжении Южно-

Уральского сегмента разломной зоны. По нашим данным (Знаменский и др., 2017; Знаменский, Холоднов, 2018; Знаменский и др., 2018), в северных районах зоны в этих комплексах, помимо колчеданной минерали- зации, присутствуют также проявления золото-порфирового и полиформационного типа. Полиформационные проявления характеризуются сочетанием кобальт-медно-колчеданной и золото-медно-порфировой минерализации.

Рис. 1. Схема размещения колчеданных, золотопорфировых и полиформационных месторождений и рудопроявлений на западном фланге Магнитогорской мегазоны: 1 – гипербазиты; 2 – ордовикско-раннекаменноугольные осадочные и вулканогенные толщи нерасчлененные; 3–5 – вулканогенные формации: 3 – баймак-бурибаевская базальт-риолитовая (D 1 e 2 ), 4 – ирендыкская ба-зальт-андезибазальтовая (D 2 ef 1 ), 5 – карамалы-ташская базальт-риолитовая (D 2 -D 3 ); 6 – CoCu-колчеданные месторождения (а) и рудопро-явления (б); 7 – Cu-Zn-колчеданные (а) и золотополиметаллические колчеданные (б) месторождения; 8 – Au-порфировые и полиформационные месторождения и рудопроявления, связанные с позднеэмсскими островодужными комплексами; 9 – границы Вознесенского участка. Римскими цифрами обозначены зоны: I – Вознесенско-Присакмарская (ГУР), II – Гайско-Тубинская, III – Ирендыкская, IV – Карамалыташская, арабскими цифрами – месторождения и рудопрояв-ления: 1 – Ишкининское, 2 – Дергамышское, 3 – Ивановское , 4 – Гайское, 5 – Бурибайское, 6 – Юбилейное, 7 – Бакр-Тау, 8 – Кизникеевское, 9 – Кутуевское, 10 – Николаевское

В настоящей статье сделана попытка рассмотреть возможные факторы, обусловившие различную металлогеническую специализацию позднеэмсских комплексов Возне-сенско-Присакмарской зоны. С этой целью нами изучены фациальные и петрологогеохимические особенности и геодинамиче-ские обстановки формирования рудовмещающих пород колчеданных и порфировых месторождений и рудопроявлений, расположенных в южных и северных районах зоны. В южных частях зоны были исследованы рудные поля Ивановского, Дергамышского и Ишкининского кобальт-медно-колчеданных месторождений, локализованных в породах ивановского комплекса. В северных районах изучались рудовмещающие породы Николаевского золото-порфирового месторождения, Кутуевского полиформационного рудопро-явления и Вознесенского участка, объединяющего мелкие кольбат-медно-колчеданные рудопроявления и медно- и золото-порфировые месторождения дискуссионного возраста.

Аналитические исследования

Содержания петрогенных компонентов в породах определялись в химической лаборатории ИГ УФИЦ РАН (г. Уфа) силикатным методом (таблица). Редкие элементы определены методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на квадрупольном масс-спектрометре ELAH 9000 в лаборатории физических и химических методов исследований ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург). Данные по химическому составу пород ивановского комплекса были взяты из опубликованных работ (Зайков и др., 2009; Nimis et al., 2010; Spadea et al., 1998; Spadea et al., 2002; Jonas, 2004).

Фациальные и петролого-геохимические особенности пород

Позднеэмсские комплексы южных районов (ивановский комплекс)

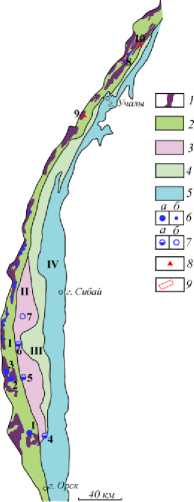

Представительные материалы по геологическому строению, составу и рудоносно-сти ивановского комплекса содержатся в опубликованных работах многих исследователей, в том числе и авторов настоящей статьи (Зайков и др., 2009; Косарев, 2015; Косарев и др., 2005; Мелекесцева и др., 2007; Nimis et al., 2010 и др.). На рудных полях ко- бальт-медно-колчеданных месторождений породы комплекса образуют тектонические блоки, залегающие среди меланжированных серпентинитов. В наиболее полных фрагментах комплекс имеет следующее строение (рис. 2). В его основании развит прерывистый горизонт серпентинитокластических брекчий эдафогенной природы (Мурдмаа, 1987), залегающих с размывом на массивных серпентинитах. Этот горизонт вмещает основные залежи пирит-пирротин-халькопири-товых руд Ивановского, Дергамышского и Ишкининского месторождений. В строении вышележащей части разреза участвуют оли-стостромовая и вулканогенная толщи, по всей вероятности, связанные между собой фациальными переходами (Зайков и др., 2009). Олистостром имеет полимиктовый состав и включает олистолиты силурийских фтанитов, раннеэмсских латитов, серпентинитов, офиокальцитовых брекчий, поздне-эмсских пиллоу-базальтов, бонинитов, дацитов, риолитов и преобладающих интрузивных пород (габбро, габбро-диоритов, диоритов, гранодиоритов, иногда гранитов).

Рис. 2. Схема сопоставления разрезов поздне-эмсских островодужных комплексов южноуральского сегмента зоны ГУР. 1–11 – поздне-эмсские островодужные комплексы: 1 – дациты и риолиты; 2 – андезиты; 3 – андезибазальты; 4 – бонинитовые базальты и бониниты; 5 – базальты; 6 – долеритобазальты; 7 – туфы и те-фроиды основного состава; 8 – кремнистые сланцы; 9 – кремнисто-обломочные породы; 10 – серпентинитокластические брекчии; 11 – полимиктовый олистостром; 12 – раннеэмсские латиты; 13–14 – ильтибановская толща (D 1 l) (?): 13 – вулканомиктовые алевролиты, песчаники и гравелиты, 14 – известняки; 15 – силурийские фтаниты; 16 – интрузивные породы нерасчле-ненные; 17 – серпентинизированные ультрабазиты; 18 – офиокальцитовые брекчии; 19 – олистолиты в полимиктовом олистостроме; 20 – колчеданные залежи

Связующей массой служит в основном мелкообломочный серпентинитовый материал. На многих участках, например, в районе Байгускаровского массива, в верхних горизонтах олистостромовой толщи развиты кремнисто-обломочные породы. Вулканогенная толща объединяет базальты, андези-базальты и их туфы, вмещающие на Ивановском месторождении серно-колчеданное оруденение верхнего уровня. На Дергамыш-ском месторождении в заметных объемах присутствуют андезиты и дациты. Интрузивные образования, входящие в состав ивановского комплекса, представлены небольшими массивами габбро, диоритов и гранодиоритов, олистолитами габброидов и гра-нитоидов в полимиктовом олистостроме, а также дайками базальтов, андезибазальтов, диабазов и габбро-диабазов.

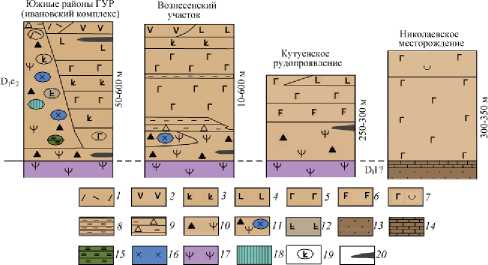

Эффузивные и интрузивные образования комплекса имеют близкий химический состав. Подавляющее большинство из них относится к породам нормальной щелочности (рис. 3, а). В подчиненном количестве присутствуют вулканиты и интрузивные породы субщелочного состава.

Рис. 3. Диаграммы Na 2 O+K 2 O-SiO 2 (а, б), FeO*/MgO (Miyashiro, 1973) (в) и TiO 2 -MgO (Reagan et al., 2015) (г) для эффузивных и интрузивных пород: 1–5 – эффузивные породы: 1 – ивановского комплекса, 2 – Николаевского месторождения, 3 – Кутуевского рудопроявления, 4 – Вознесенского участка, 5 – киембаевского и акжарского комплексов; 6–8 – интрузивные породы: 6 – ивановского комплекса, 7 – Николаевского месторождения, 8 – Кутуевского рудопро-явления; 9–10 – поля составов пород ивановского комплекса (9) и баймак-бурибаевской свиты (10)

Представительные анализы эффузивных и интрузивных пород Вознесенского участка, Кутуевского рудопроявления и Николаевского месторождения

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

Компонент/ образец |

14-13/1 |

2-17/2 |

15-13/1 |

30 13/1 |

33-13/2 |

22-13/1 |

3033/98 |

3033/100 |

3033/58 |

3033/126 |

|

SiO 2 |

48,00 |

48,50 |

49,20 |

53,00 |

56,00 |

58,00 |

48,50 |

49,00 |

54,00 |

49,00 |

|

TiO 2 |

1,48 |

0,66 |

1,41 |

0,68 |

0,50 |

0,82 |

0,96 |

0,78 |

1,30 |

1,14 |

|

Al 2 O 3 |

15,42 |

15,40 |

15,27 |

17,30 |

5,03 |

17,11 |

16,50 |

16,50 |

16,80 |

16,00 |

|

Fe 2 O 3 |

6,97 |

5,90 |

5,89 |

5,24 |

4,40 |

3,90 |

3,12 |

2,64 |

2,56 |

3,27 |

|

FeO |

5,16 |

3,60 |

4,46 |

3,10 |

3,01 |

3,00 |

7,81 |

5,46 |

6,47 |

7,69 |

|

MnO |

0,20 |

0,07 |

0,26 |

0,12 |

0,16 |

0,10 |

0,18 |

0,19 |

0,23 |

0,16 |

|

CaO |

6,70 |

4,26 |

7,00 |

4,60 |

5,00 |

1,60 |

5,60 |

8,52 |

3,84 |

6,24 |

|

MgO |

8,80 |

5,00 |

8,52 |

7,95 |

6,10 |

5,68 |

6,20 |

8,00 |

6,00 |

6,60 |

|

Na 2 O |

4,00 |

2,70 |

3,44 |

2,70 |

4,00 |

5,45 |

4,60 |

4,00 |

5,00 |

4,00 |

|

K 2 O |

1,00 |

0,90 |

1,00 |

1,87 |

0,54 |

1,00 |

0,54 |

0,54 |

0,27 |

0,27 |

|

P 2 O 5 |

0,04 |

0,14 |

0,06 |

0,02 |

0,06 |

0,09 |

0,12 |

0,12 |

0,12 |

0,14 |

|

ппп |

2,44 |

4,18 |

3,22 |

4,04 |

4,04 |

2,92 |

6,30 |

4,80 |

3,20 |

5,22 |

|

∑ |

100,31 |

100,02 |

99,73 |

100,62 |

100,57 |

99,67 |

100,37 |

100,55 |

99,84 |

99,73 |

|

V |

248,94 |

290,00 |

194,66 |

183,44 |

201,92 |

213,89 |

351,63 |

279,54 |

323,06 |

401,15 |

|

Rb |

6,32 |

6,87 |

8,14 |

0,79 |

7,91 |

10,21 |

4,48 |

2,19 |

11,89 |

3,55 |

|

Sr |

78,32 |

166,00 |

85,14 |

90,35 |

146,85 |

114,12 |

148,17 |

201,84 |

297,32 |

105,48 |

|

Y |

16,18 |

9,48 |

18,57 |

14,70 |

14,16 |

17,37 |

19,11 |

16,37 |

8,00 |

19,48 |

|

Zr |

35,19 |

40,42 |

59,47 |

40,40 |

28,08 |

126,85 |

36,78 |

50,00 |

20,74 |

43,25 |

|

Cs |

0,27 |

0,74 |

0,18 |

0,06 |

0,63 |

0,22 |

1,42 |

3,33 |

0,80 |

1,55 |

|

Ba |

108,40 |

131,10 |

148,42 |

7,30 |

136,72 |

150,02 |

42,26 |

0,44 |

0,26 |

1,34 |

|

Nb |

1,77 |

3,97 |

4,53 |

2,13 |

1,88 |

6,94 |

1,28 |

24,89 |

238,86 |

21,26 |

|

La |

1,30 |

3,88 |

5,01 |

3,50 |

4,42 |

28,63 |

2,67 |

4,35 |

2,81 |

3,22 |

|

Ce |

4,55 |

9,10 |

12,49 |

8,15 |

8,31 |

60,76 |

6,88 |

10,31 |

6,08 |

8,12 |

|

Pr |

0,82 |

1,25 |

1,87 |

1,16 |

1,15 |

7,07 |

1,01 |

1,46 |

0,84 |

1,18 |

|

Nd |

4,52 |

5,55 |

9,26 |

5,56 |

5,23 |

27,15 |

5,16 |

6,83 |

3,68 |

5,93 |

|

Sm |

1,71 |

1,57 |

2,88 |

1,71 |

1,50 |

5,25 |

1,76 |

1,95 |

0,96 |

1,91 |

|

Eu |

0,68 |

0,61 |

1,09 |

0,55 |

0,52 |

1,44 |

0,60 |

0,66 |

0,21 |

0,64 |

|

Gd |

2,09 |

1,77 |

3,23 |

2,19 |

1,87 |

4,75 |

2,22 |

2,18 |

0,98 |

2,34 |

|

Tb |

0,43 |

0,29 |

0,61 |

0,43 |

0,34 |

0,61 |

0,40 |

0,37 |

0,16 |

0,41 |

|

Dy |

3,08 |

1,91 |

4,07 |

2,90 |

2,39 |

3,36 |

2,70 |

2,41 |

1,11 |

2,74 |

|

Ho |

0,66 |

0,42 |

0,88 |

0,66 |

0,56 |

0,69 |

0,58 |

0,51 |

0,24 |

0,61 |

|

Er |

1,99 |

1,24 |

2,52 |

2,09 |

1,85 |

1,99 |

1,77 |

1,54 |

0,79 |

1,84 |

|

Tm |

0,29 |

0,18 |

0,37 |

0,31 |

0,28 |

0,30 |

0,25 |

0,21 |

0,12 |

0,26 |

|

Yb |

2,01 |

1,24 |

2,44 |

2,07 |

1,99 |

2,01 |

1,61 |

1,44 |

0,85 |

1,72 |

|

Lu |

0,29 |

0,19 |

0,35 |

0,31 |

0,32 |

0,30 |

0,24 |

0,21 |

0,13 |

0,25 |

|

Hf |

1,08 |

1,46 |

1,92 |

1,26 |

0,88 |

3,73 |

0,98 |

1,18 |

0,52 |

1,11 |

|

Pb |

0,95 |

5,37 |

0,65 |

2,95 |

- |

4,17 |

0,40 |

0,66 |

0,82 |

0,54 |

|

Th |

- |

1,11 |

0,42 |

1,05 |

1,10 |

5,18 |

0,44 |

0,53 |

0,85 |

0,53 |

|

U |

- |

- |

0,17 |

0,55 |

0,43 |

2,24 |

0,26 |

0,30 |

0,68 |

0,31 |

Фациальный состав, геохимические особенности и геодинамические обстановки … Окончание таблицы

|

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

|

Компонент/ образец |

3033/127 |

3002/84 |

3002/68 |

Н1 |

Н5 |

Н6 |

Н7 |

Н13 |

Н18 |

Н20 |

|

SiO 2 |

50,00 |

52,00 |

57,00 |

51,00 |

50,00 |

48,40 |

48,50 |

48,40 |

53,00 |

54,00 |

|

TiO 2 |

1,14 |

0,42 |

0,30 |

1,07 |

1,60 |

0,54 |

0,53 |

1,71 |

1,10 |

1,10 |

|

Al 2 O 3 |

16,80 |

17,00 |

16,40 |

16,00 |

16,60 |

15,00 |

14,00 |

15,00 |

17,00 |

17,68 |

|

Fe 2 O 3 |

2,64 |

3,38 |

3,75 |

5,87 |

9,10 |

3,70 |

5,70 |

5,40 |

3,70 |

2,69 |

|

FeO |

9,70 |

5,40 |

5,00 |

7,18 |

2,90 |

6,47 |

6,47 |

8,99 |

4,31 |

6,10 |

|

MnO |

0,14 |

0,13 |

0,11 |

0,16 |

0,06 |

0,14 |

0,16 |

0,20 |

0,13 |

0,17 |

|

CaO |

3,40 |

8,52 |

7,10 |

5,39 |

5,54 |

5,11 |

5,68 |

5,11 |

5,18 |

4,40 |

|

MgO |

5,30 |

6,00 |

3,00 |

3,40 |

7,80 |

10,00 |

8,20 |

7,40 |

4,40 |

5,80 |

|

Na 2 O |

4,60 |

2,76 |

2,86 |

4,40 |

4,00 |

4,60 |

4,70 |

4,60 |

4,55 |

5,00 |

|

K 2 O |

1,00 |

1,00 |

1,25 |

1,00 |

0,80 |

0,25 |

0,10 |

0,25 |

0,35 |

0,26 |

|

P 2 O 5 |

0,12 |

0,14 |

0,12 |

0,12 |

0,17 |

0,04 |

0,08 |

0,25 |

0,13 |

0,27 |

|

ппп |

4,96 |

3,52 |

2,90 |

3,76 |

1,60 |

5,21 |

5,18 |

3,05 |

5,48 |

3,12 |

|

∑ |

99,66 |

100,17 |

99,79 |

99,35 |

101,17 |

99,46 |

99,30 |

100,36 |

99,33 |

100,59 |

|

V |

433,52 |

279,44 |

278,12 |

139,99 |

188,49 |

119,80 |

189,00 |

245,60 |

141,52 |

159,07 |

|

Rb |

4,92 |

11,02 |

19,34 |

2,19 |

0,61 |

0,64 |

1,26 |

0,90 |

0,41 |

0,24 |

|

Sr |

117,00 |

376,52 |

446,83 |

98,49 |

41,50 |

58,27 |

62,19 |

93,59 |

29,35 |

18,13 |

|

Y |

20,21 |

6,25 |

8,32 |

10,17 |

13,89 |

5,97 |

10,27 |

22,27 |

11,55 |

14,97 |

|

Zr |

45,45 |

15,43 |

26,45 |

28,33 |

51,25 |

8,60 |

16,73 |

51,44 |

26,21 |

47,19 |

|

Nb |

1,57 |

0,70 |

1,21 |

0,84 |

3,40 |

0,23 |

0,49 |

4,02 |

0,90 |

2,84 |

|

Cs |

1,92 |

0,76 |

0,92 |

0,09 |

0,09 |

0,07 |

0,14 |

0,04 |

0,05 |

0,03 |

|

Ba |

25,63 |

232,06 |

335,99 |

132,03 |

19,37 |

20,60 |

38,27 |

31,23 |

13,17 |

10,68 |

|

La |

3,38 |

5,61 |

5,09 |

1,68 |

4,28 |

0,54 |

1,39 |

5,75 |

2,36 |

4,55 |

|

Ce |

8,66 |

12,00 |

10,68 |

4,38 |

10,61 |

1,40 |

3,35 |

13,90 |

5,54 |

11,02 |

|

Pr |

1,28 |

1,59 |

1,38 |

0,70 |

1,54 |

0,22 |

0,53 |

2,00 |

0,81 |

1,51 |

|

Nd |

6,29 |

6,68 |

5,98 |

3,56 |

7,13 |

1,21 |

2,65 |

9,46 |

3,93 |

7,07 |

|

Sm |

2,01 |

1,38 |

1,37 |

1,18 |

2,01 |

0,48 |

0,96 |

2,83 |

1,23 |

1,95 |

|

Eu |

0,65 |

0,45 |

0,39 |

0,44 |

0,68 |

0,19 |

0,37 |

1,10 |

0,45 |

0,55 |

|

Gd |

2,42 |

1,19 |

1,15 |

1,54 |

2,41 |

0,72 |

1,35 |

3,42 |

1,56 |

2,22 |

|

Tb |

0,43 |

0,17 |

0,18 |

0,27 |

0,40 |

0,14 |

0,26 |

0,56 |

0,27 |

0,37 |

|

Dy |

2,88 |

1,19 |

1,17 |

1,82 |

2,54 |

0,96 |

1,78 |

3,57 |

1,80 |

2,44 |

|

Ho |

0,61 |

0,25 |

0,26 |

0,40 |

0,55 |

0,22 |

0,41 |

0,78 |

0,41 |

0,53 |

|

Er |

1,88 |

0,86 |

0,80 |

1,22 |

1,65 |

0,68 |

1,28 |

2,29 |

1,28 |

1,61 |

|

Tm |

0,27 |

0,13 |

0,13 |

0,18 |

0,24 |

0,10 |

0,19 |

0,33 |

0,18 |

0,23 |

|

Yb |

1,78 |

0,91 |

0,87 |

1,21 |

1,58 |

0,64 |

1,22 |

2,10 |

1,17 |

1,48 |

|

Lu |

0,27 |

0,15 |

0,13 |

0,18 |

0,23 |

0,10 |

0,19 |

0,31 |

0,18 |

0,23 |

|

Hf |

1,13 |

0,60 |

0,65 |

0,88 |

1,42 |

0,29 |

0,61 |

1,30 |

0,74 |

1,18 |

|

Pb |

1,12 |

3,98 |

2,72 |

0,41 |

6,17 |

0,11 |

0,90 |

0,91 |

1,60 |

1,68 |

|

Th |

0,48 |

1,09 |

1,10 |

0,33 |

0,61 |

0,08 |

0,25 |

0,65 |

0,36 |

0,57 |

|

U |

0,29 |

0,49 |

0,37 |

1,08 |

0,24 |

0,08 |

0,16 |

0,29 |

0,22 |

0,23 |

Примечание: 1–6 – Вознесенский участок: 1–3 – пироксен-плагиофировые базальты, 4 – андезиба-зальт, 5–6 – андезиты; 7–13 – Кутуевское рудопроявление: 7–8 – пироксен-плагиофировые базальты, 9 – пироксен-плагиофировый андезибазальт, 10–11 – долеритобазальты, 12 – габбро, 13 – диорит; 14– 20 – Николаевское месторождение: 14–15– плагиофировые базальты, 16–17 – пироксен-плагиоклазовые базальты, 18 – габбро, 19 – долерит-порфирит, 20 – габбро-диорит-порфирит.

Содержание петрогенных окислов даны в мас.%, редких элементов – в г/т.

Аномально низкие содержания K и Na в некоторых анализах базальтов, андезиба-зальтов, габбро и габбро-диоритов, по-видимому, обусловлены выносом этих эле- ментов в процессе околорудного метасоматоза пород.

На диаграмме Миаширо (рис. 3, в) фигуративные точки составов пород комплекса концентрируются в поле известковощелочной петрохимической серии. Судя по соотношениям MgO и TiO2, значительная часть пород основного и среднего состава, обладающих известково-щелочными характеристиками, представляют собой бонинито-вые базальты и бониниты (рис. 3, г). Следует отметить, что бонинитовая серия изначально включалась в известково- щелочную петрохимическую серию. Как видно на диаграмме MgO-TiO2 (рис. 3, г), поле, образуемое породами ивановского комплекса, почти полностью совпадает с полем вулканитов баймак-бурибаевской свиты Бурибайского колчеданоносного района, расположенного на южном окончании Магнитогорской палеоост-ровной дуги. По данным (Косарев и др., 2018; Spadea et al., 1998), бониниты баймак-бурибаевской свиты относятся к высоко-кальциевому типу и имеют промежуточный состав между классическими бонинитами Идзу-Бонининской островной дуги и островодужными толеитами. Присутствие в составе ивановского комплекса бонинитов отмечается и другими исследователями (Зайков и др., 2009; Симонов и др., 2000; Spadea et al., 2002).

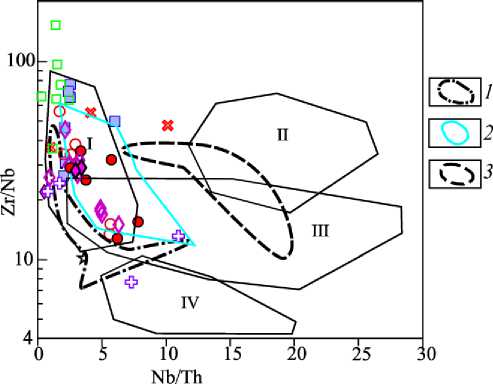

Рис. 4. Диаграмма Zr/Nb-Nb/Th (Condie, 2005) для эффузивных и интрузивных пород основного состава. Поля составов базальтов: 1 – ирендык-ской свиты (D 2 ef 1 ) (Знаменский, Холоднов, 2018); 2 – баймак-бурибаевской свиты (D 1 e 2 ); 3 – поля-ковской свиты (О 2 ). Остальные условные обозначения см. на рис. 3. Сплошными линиями оконтурены поля составов базальтов: I – островных дуг, II – СОХ, III – океанических плато, IV – океанических островов

На диаграмме Zr/Nb-Nb/Th породы основного состава ивановского комплекса и баймак-бурибаевской свиты образуют единый ореол, располагающийся в поле островодужных базальтов (рис. 4).

Таким образом, в составе ивановского комплекса преобладают вулканогенные и интрузивные породы нормальной щелочности, принадлежащие толеитовой и бонини-товой петрохимической сериям. В подчиненном количестве присутствуют породы известково-щелочного и субщелочного состава. Доминирующим является низкотитанистый тип пород.

Позднеэмсские комплексы северных районов

Вознесенский участок приурочен к полосе вулканогенных пород, протягивающейся в северо-восточном направлении от деревни Абзаково до деревни Шарипово Учалинского района РБ на расстоянии около 20 км (рис. 1). По конодонтам, собранным В.А. Масловым и О.В. Артюшковой (2010) в прослоях яшм, вулканиты датированы поздним эмсом.

В основании разреза позднеэмсских отложений залегает горизонт серпентинитокластических брекчий (рис. 2), которые на восточном фланге рудного поля вмещают кобальт-медно-колчеданное Кизникеевское рудопроявление (Бучковский, 1960). Здесь же среди меланжированных серпентинитов залегает Вознесенский габбро-диорит-диоритовый массив с абсолютным возрастом по Nb-Sr систематике 412 млн. лет (Косарев и др., 2014а). На южном фланге массива находится Большекаранское золотопорфировое, а на северном окончании – Вознесенское медно-порфировое месторождения. Возраст порфировой минерализации дискуссионен.

Выше рудоносного горизонта серпентинитокластических брекчий залегает пачка кремнисто-обломочных пород, перекрытых массивными кремнями. Местами, например на восточном берегу озера Карагайкуль, под кремнисто-обломочными породами присутствуют маломощные линзы олистострома с обломками габброидов и диоритов. Завершает разрез толща пироксен-плагиофировых пиллоу-базальтов, андезибазальтов и иногда андезитов.

По суммарной щелочности эффузивы рудного поля соответствуют породам нормальной щелочности и субщелочного состава (рис. 3, б). На диаграмме Миаширо базальты располагаются в поле толеитовой серии (рис. 3, в). Андезибазальты и андезиты имеют преимущественно известковощелочной состав. По концентрациям TiO 2 выделяются умереннотитанистые (содержания TiO 2 в базальтах 0,76–1,48%, в андезиба-зальтах и андезитах 0,82–0,96%) и низкотитанистые (содержания TiO 2 в базальтах 0,23– 0,66%, в андезибазальтах и андезитах 0,38– 0,58%) типы пород. На диаграмме MgO-TiO 2 низкотитанистые вулканиты попадают в поле пород ивановского комплекса (рис. 3, г). Часть из них по концентрациям MgO и TiO 2 соответствует бонинитовым базальтам и бонинитам. Умереннотитанистые вулканиты сопоставимы с породами киембаевского и акжарского комплексов. Эти комплексы, являющиеся возрастным аналогом баймак-бурибаевской свиты, расположены на восточном фланге Магнитогорской палеоост-ровной дуги и сформировались в геодинами-ческой обстановке задугового бассейна (Косарев и др., 2014б). По соотношениям Zr/Nb и Nb/Th все типы пород основного состава Вознесенского рудного поля идентичны вулканитам баймак-бурибаевской свиты (рис. 4).

Таким образом, позднеэмсские вулканогенные отложения Вознесенского участка отличаются от ивановского комплекса незначительным развитием бонинитов и вулканитов дифференцированного состава, а также присутствием эффузивов с повышенными содержаниями TiO 2, преобладанием порфировых разновидностей пород.

Кутуевское рудопроявление, относящееся к нетрадиционному для Южного Урала полиформационному типу, расположено в 55 км юго-западнее Вознесенского участка (рис. 1). Современная структура рудопроявления представляет собой серии крутопадающих тектонических пластин, сложенных терри-генно-тефроидными породами с линзами обломочных известняков, близкими по составу к ильтибановской и мансуровской толщам (D1l), массивными серпентинитами, серпентинитокластическими брекчиями эдафоген-ной природы, местами перекрытыми толщей долеритобазальтов, пироксен-плагиофи-ровых базальтов и андезибазальтов (рис. 2).

Массивные колчеданные руды пирит-пирротин-халькопиритового состава локализованы на Кутуевском рудопроявлении, как и на других кобальт-медно-колчеданных месторождениях Вознесенско-Присакмарской зоны, в горизонте серпентинитокластических брекчий эдафогенной природы. Прожилко-вая Au-Cu-порфировая минерализация рудо-проявления связана с дайкообразными телами, состав которых варьирует от габбро до кварцевых диоритов. Преобладают плагио-фировые разновидности пород. Основная рудная зона, сложенная пирит-халькопирит-пирротин-карбонатно-кварцевыми прожилками, приурочена к наиболее крупному телу плагиофировых габбро-диорит-порфиритов и диорит-порфиритов, прорывающему серпентинитокластические брекчии и эффузивы основного состава.

По уровню содержания щелочей вулканиты рудопроявления разделяются на породы нормальной щелочности и субщелочного состава (рис. 3, б). На диаграмме Миаширо большинство анализов попадает в поле толе-итовой петрохимической серии (рис. 3, в). При содержаниях SiO 2 более 50% начинают появляться породы известково-щелочного состава. По соотношению содержаний MgO и TiO 2 вулканиты рудопроявления соответствуют породам базальт-андезитодацит-риолитовых серий островных дуг (рис. 3, г). По концентрациям TiO 2 так же, как и на Вознесенском участке, выделяются породы низкотитанистого (TiO 2 =0,5–0,6%) и умереннотитанистого (TiO 2 =0,78–1,3%) типов. На диаграмме MgO-TiO 2 эффузивы первого типа, к которым относятся пироксен-плагиофи-ровые базальты и андезибазальты, располагаются в ореоле пород ивановского комплекса (рис. 3, г). Повышенные содержания TiO 2 имеют долеритобазальты. На диаграмме фигуративные точки составов долерито-базальтов попадают в ореол умереннотитанистых пород Вознесенского участка и вулканитов киембаевского и акжарского комплексов.

Интрузивные породы по основным пет-рогеохимическим параметрам близки к эффузивным образованиям. Среди них преобладают магматиты нормальной щелочности

(рис. 3, б). На диаграмме Миаширо точки составов располагаются вблизи разделительной линии толеитовой-известково-щелочной серии (рис. 3, в). При этом габбро имеют то-леитовый, а диоритоиды – преимущественно известково-щелочной состав. По уровню содержания TiO 2 преобладают умереннотитанистые разновидности (TiO 2 =0,96–1,14%). В подчиненном количестве присутствуют низкотитанистые магматиты, которые на диаграмме MgO-TiO 2 попадают в поле бонинитов. Однако они соответствуют толеитам по соотношениям ∑(Fe 2 O 3 +FeO)/MgO и SiO 2 . Среди фаунистически датированных в северной части зоны Главного Уральского разлома вулканогенных комплексов эффузивные и интрузивные породы Кутуевского ру-допроявления наиболее близки к вулканитам баймак-бурибаевской свиты. Это хорошо видно на диаграмме Zr/Nb и Nb/Th (рис. 4). Однако имеются и отличия, заключающиеся в отсутствии бонинитов и кислых вулканитов и общей повышенной титанистости эффузивных и интрузивных пород, среди которых преобладают порфировые разновидности.

Николаевское золото-порфировое месторождение расположено на северном окончании Вознесенско-Присакмарской зоны в 30 км северо-восточнее Вознесенского участка (рис. 1). Оно приурочено к блоку осадочных и вулканогенных пород, залегающему среди меланжированных серпентинитов. Рудовмещающие отложения фауни-стически не датированы. В.В. Бабкиным, проводившим в 1978–1982 гг. в этой части зоны ГУР геолого-съемочные работы масштаба 1:50000, они были отнесены к ирендыкской свите (D2ef1). Однако по петрографическим и фациальным характеристикам пород разрез месторождения существенно отличается от ирендыкской свиты, основной объем которой в северной части Магнитогорской мегазоны, в том числе и в зоне ГУР, составляют брекчии пироксен-плагиокла-зовых порфиритов. Разрез месторождения разделяется на четыре толщи (снизу вверх): 1) кремнистые и глинистокремнистые сланцы, вулканомиктовые алевролиты, песчаники и гравелиты, органогенные известняки; 2) порфировые плагиокла-зовые базальты с подчиненными прослоями гиалокластитов и туфов основного состава; 3) порфировые пироксен-плагиоклазовые, иногда плагиофировые базальты и их туфы; 4) слоистые туфы и тефроиды основного состава, кремнистые сланцы (рис. 2). Имеющиеся палеонтологические данные, хотя и косвенные, позволяют предполагать раннедевонский возраст, по крайней мере, нижней толщи. В пользу такого предположения свидетельствуют находки В.А. Масловым и О.В. Артюшковой (2010) кремнистых сланцев с нижнедевонскими конодонтами в тектонической линзе, расположенной непосредственно к востоку от рудоносного блока Николаевского месторождения. Кремни переслаиваются здесь с вулканомиктовыми породами, которые по составу аналогичны отложениям нижней толщи месторождения, и также залегают в основании разреза основных вулканитов.

Стратифицированные отложения прорваны на месторождении интрузивными телами, возможно, силлами габбро и более поздними многочисленными дайками плагиофировых долерит-порфиритов и габбро-диорит-порфиритов.

Все разновидности изучавшихся эффузивных и интрузивных пород месторождения имеют повышенную щелочность (рис. 3, б), главным образом за счет высоких содержаний Na 2 O. По мнению авторов статьи повышенные концентрации Na 2 O могут быть вторичного происхождения и в значительной мере связаны с альбитизацией пород в ореолах пропилитизации.

Плагиофировые базальты представляют собой высокожелезистые (∑(Fe2O3+FeO)= 12,0–14,57%), умереннотитанистые (TiO2= 0,94–1,60%) образования, с невысокими содержаниями MgO (3,40–7,80%), которые принадлежат к толеитовой петрохимической серии (рис. 3, в). Пироксен-плагиофировые базальты по сравнению с плагиоклазовыми разновидностями характеризуются более низкими содержаниями Fe (∑(Fe2O3+FeO)= 9,45–12,17%), Ti (TiO2=0,33–0,55%) и повышенной магнезиальностью (MgO=5,0– 10,0%). На диаграмме Миаширо базальты с содержанием SiO2 менее 52% попадают в область толеитовых пород (рис. 3, в). Диффе-ренциаты с более высокими концентрациями кремнезема имеют известково-щелочной со- став. На диаграмме MgO-TiO2 фигуративные точки составов пироксен-плагиофировых базальтов располагаются в поле пород базальт-андезит-дацит-риолитовой серии островных дуг в ореоле вулканитов ивановского комплекса и баймак-бурибаевской свиты (рис. 3, г). Только один анализ ложится в поле бонинитов. Однако по соотношениям MgO и SiO2 он соответствует базальтам толеитовых и известково-щелочных базальт-андезит-да-цит-риолитовых серий. Плагиофировые базальты также попадают в поле базальт-андезит-дацит-риолитовых серий островных дуг, где образуют единый ореол с умереннотитанистыми породами Вознесенского участка и Кутуевского рудопроявления и вулканитами киембаевского и акжарского комплексов.

Габбро, плагиофировые долерит-порфириты и габбро-диорит-порфириты разделяются на две группы, к первой из которых относятся породы, идентичные по пет-рогеохимическим параметрам плагиофиро-вым базальтам, а ко второй – пироксен-плагиофировым базальтам. Это дает основание объединить рудовмещающие породы месторождения в вулкано-интрузивный комплекс (Знаменский, Холоднов, 2018).

По химическому составу эффузивные и интрузивные породы месторождения отличаются от широко распространенных в Воз-несенско-Присакмарской зоне вулканитов ирендыкской (D 2 ef 1 ) и поляковской (O 2 ) свит и сопоставимы только с вулканогенными образованиями баймак-бурибаевской свиты. На диаграмме Zr/Nb-Nb/Th рудовмещающие породы основного состава месторождения концентрируются в ореоле базальтов этой свиты (рис. 4). Вместе с тем вулканоинтрузивная ассоциация Николаевского месторождения обладает и рядом отличительных особенностей. Она отличается от бай-мак-бурибаевской свиты общей повышенной железистостью и титанистостью при пониженной магнезиальности всех разновидностей пород, а также отсутствием бонинитов и кремнекислых вулканитов, преобладанием порфирового типа пород.

Обсуждение результатов исследований и основные выводы

Как видно из приведенных выше данных, в основании разреза позднеэмсских комплексов на многих участках зоны ГУР залегает горизонт серпентинитокластических брекчий эдафогенной природы. Этот горизонт имеет региональное рудоконтролирующее значение. В южных районах зоны в нем локализованы основные рудные залежи ко-бальт-медно-колчеданных Ивановского, Дергамышского и Ишкининского месторождений. В северных частях зоны серпентинитокластические брекчии вмещают кобальт-медно-колчеданное оруденение Кутуевского и Кизникееевского рудопроявлений.

В современных островодужных системах серпентинитокластические эдафогенные брекчии установлены на островодужных склонах глубоководных желобов, где они часто совместно с олистостромами, состоящими из пород островодужной офиолитовой ассоциации, выполняют депрессионные структуры (Богатиков и др. 2010; Волынец и др., 1990; Мурдмаа, 1987; Хворова и др., 1984).

Позднеэмсские комплексы, распространенные в южной и северной частях южноуральского сегмента сутурной зоны, различаются по фациальному составу и петрологогеохимическим особенностям слагающих их пород и имеют разную металлогеническую специализацию.

Ивановский комплекс характеризуется присутствием в значительных объемах олистостромовых образований, широким развитием бонинитов, наличием вулканитов и интрузивных образований кислого состава, преобладанием низкотитанистых разновидностей пород. По основным петрогеохими-ческим параметрам вулканогенные и интрузивные породы ивановского комплекса идентичны вулканитам баймак-бурибаевской свиты, распространенным в пределах Магнитогорской островной дуги. На Ивановском месторождении вулканиты содержат серноколчеданную минерализацию. Следует также отметить, что А.А. Захаровой (1971) в олистостроме обнаружены рудокласты колчеданных руд пирит-халькопиритового и сфа-леритового состава.

В северных районах зоны в позднеэмс-ских комплексах олистостромовые образования представлены в меньших объемах. На Николаевском месторождении они не уста- новлены. Среди эффузивных и интрузивных образований преобладают породы толеито-вого состава, значительная часть из которых, особенно на Николаевском месторождении, обогащена титаном. Отсутствуют вулканиты кислого состава. Бониниты присутствуют в весьма ограниченных количествах. Характерен порфировый тип пород. С интрузивными фациями связана порфировая минерализация.

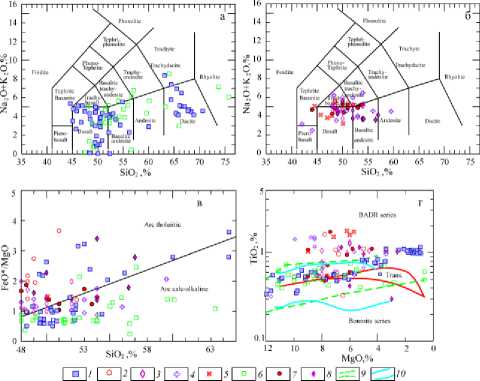

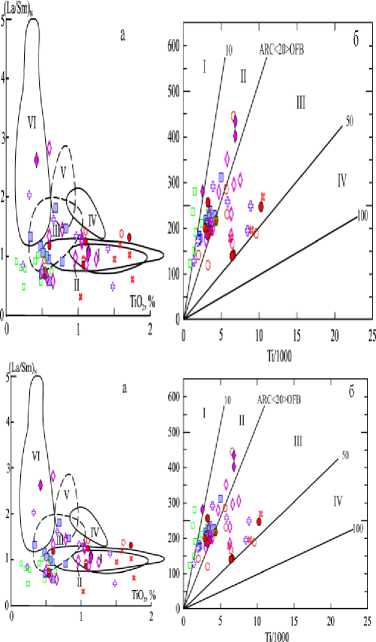

Данные, представленные на диаграммах (La/Sm) N -TiO 2 и V-Ti/1000 (рис. 5, а, б), свидетельствуют о том, что позднеэмсские вулканогенные ассоциации и комагматичные им интрузивные образования южных и северных районов зоны сформировались в разных геодинамических обстановках. На первой диаграмме фигуративные точки составов эффузивных и интрузивных пород ивановского комплекса располагаются главным образом в поле базальтов Тонга-Кермадекской островной дуги, относящейся к юным островным дугам, а на второй попадают в поле базальтов проксимальных островных дуг и бонинитов. Последние, как известно, формируются на инициальных стадиях развития энсиматических островных дуг. С большой долей уверенности можно утверждать, что вулкано-интрузивная ассоциация ивановского комплекса образовалась в пределах фронтальной островной дуги, скорее всего, на ее западном фланге.

Точки составов низкотитанистых вулканогенных и интрузивных пород Кутуевского рудопроявления, Вознесенского участка и Николаевского месторождения на диаграммах (La/Sm) N -TiO 2 и V-Ti/1000 концентрируются в поле базальтов островной дуги Тонга-Кермадек и основных вулканитов проксимальных островных дуг соответственно. В то же время умереннотитанистые разновидности этих пород по соотношениям (La/Sm) N и TiO 2 соответствуют базальтам задуговых бассейнов и СОХ, а по соотношениям V и Ti/1000 – базальтам дистальных островных дуг, задуговых бассейнов и СОХ. По этим геохимическим параметрам они близки к вулканитам киембаевского и ак-жарского комплексов, сформировавшихся в позднем эмссе в задуговом бассейне.

Одним из факторов, определяющих концентрации Ti в надсубдукционных вулкани- тах, является степень частичного плавления мантийного субстрата, на которую в свою очередь существенное влияние оказывает количество водонасыщенного субдукцион-ного флюида, поступившего в область маг-маобразования (Kelley et al., 2006; Pearce, 2014, Косарев и др., 2005). Увеличение количества воды приводит к увеличению степени плавления субстрата и падению в расплаве концентраций Ti, как известно, относящегося к инертным элементам.

Рис. 5. Диаграммы (La/Sm) N -TiO 2 (Khanna, 2013) (а) и V-Ti/1000 (Pearce, 2014) (б) для эффузивных и интрузивных пород основного состава. Условные обозначения см. на рис. 3. а: поля составов базальтов СОХ (I), моря Лау (II), Тонга-Кермадекской (III) и Марианской (IV) островных дуг, Марианского желоба (V) и фанерозойских бонинитов (VI). б: поля составов: I – бонинитов; II – базальтов проксимальных островных дуг и задуговых бассейнов; III – базальтов дистальных островных дуг, задуговых бассейнов и СОХ, IV – океанических островов

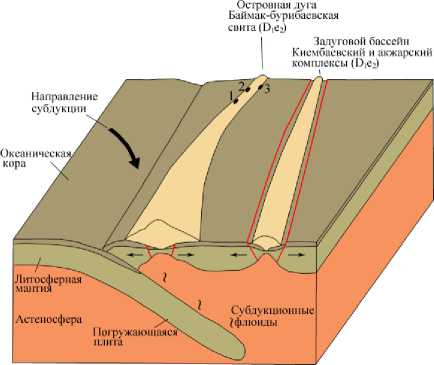

В настоящее время установлено, что заложение Магнитогорской островной дуги происходило в условиях косой субдукции (в современных координатах северо-западоюго-восточного направления) в режиме растяжения, сочетавшегося со сдвигом (Серав- кин и др., 2001; Зайков и др., 2009). Такой тектонический режим обусловил формирование локальной рифтогенной структуры, возможно, транстенсивного типа и подъем мантийного диапира над зоной субдукции, имевшей восточное падение (Вулканизм..., 1992; Косарев и др., 2005). В этот период времени в высокотемпературной зоне мантийного клина, обогащенной субдукцион-ными флюидами, выплавлялись бониниты баймак-бурибаевской свиты, а в более низкотемпературной области генерировались магнезиальные низкотитанистые магмы то- леитового и переходного к известковощелочному состава. В дальнейшем, в усло- виях относительного сжатия, сменившего режим растяжения, образовались дифференцированные вулканиты верхов баймак-бурибаевского и верхнетаналыкского комплексов. Параллельно в дистальном задуго-вом бассейне, возникшем в процессе спре-динга морского дна (при внедрении мантийного диапира), формировались высокоумереннотитанистые вулканиты киембаев-ского и акжарского комплексов. Генерация магмы, исходной для этих комплексов, происходила без участия субдукционных флюидов (Косарев, 2007), что может быть объяснено расположением области плавления мантийного диапира на значительным удалении от зоны субдукции (рис. 6).

Рис. 6. Предполагаемая геодинамическая позиция позднеэмсских рудоносных комплексов Куту-евского рудопроявления, Вознесенского участка и Николаевского месторождения. Стрелками показаны области растяжения (для островной дуги на начальных этапах ее развития). Арабскими цифрами обозначены: 1 – Кутуевское ру-допроявление, 2 – Вознесенский участок, 3 – Николаевское месторождение

Эта геодинамическая схема разработана для хорошо изученных южных районов Магнитогорской палеоостроводужной системы и характеризует поперечную зональность в размещении позднеэмсских комплексов.

Судя по геохимическим данным, количество субдукционных флюидов, поступавших в область плавления мантийного клина, менялась не только вкрест, но и вдоль простирания зоны Беньофа. В связи с косой суб-дукцией на северном замыкании фронтальной островной дуги, по-видимому, господствовали геодинамические условия относительного сжатия, ограничивавшего поступление в область магмаобразования субдук-ционных флюидов, что нашло отражение в появлении магматитов с повышенными содержаниями титана. На геодинамический режим сжатия указывает преобладающий порфировый тип пород. Авторы статьи предполагают, что в такой геодинамической обстановке образовались рудоносные магматические комплексы Кутуевского рудопро-явления и Вознесенского участка (рис. 6).

Что касается Николаевского месторождения, на котором отсутствуют фации островодужного склона глубоководного желоба, то наиболее обоснованной по геохимическим данным представляется его геодинамическая позиция в зоне сочленения фронтальной островной дуги и задугового бассейна (рис. 6). В этой зоне могли существовать условия дополнительного сжатия, связанного с процессами растяжения в задуговом бассейне. Однако повышенные содержания титана в породах золотоносного вулкано-интрузивного комплекса, по-видимому, были обусловлены не только геодинамическим режимом сжатия, но и большей удаленностью области магмаобразования от субдукционной зоны по сравнению с очагами, генерировавшими вулканиты баймак-бурибаевской свиты и ивановского комплекса.

Геодинамические условия сжатия, по всей вероятности, послужили одним из основных факторов, предопределивших метал-логеническую специализацию позднеэмс-ских комплексов северного фланга палеост-роводужной системы на порфировое оруденение. Согласно обобщениям Р. Силлитое (2000), для образования в островных дугах порфировой минерализации наиболее благоприятной обстановкой является режим сжатия.

Таким образом, в строении позднеэмс-ских островодужных комплексов зоны ГУР на Южном Урале участвуют породы, сформировавшиеся в трех геодинамических обстановках: 1) на островодужном склоне глубоководного желоба, 2) в пределах фронтальной островной дуги и 3) в зоне сочленения северного замыкания фронтальной островной дуги и задугового бассейна. К фациям островодужного склона относятся серпентинитокластические эдафогенные брекчии, вмещающие кобальт-медно-колче-данное оруденение, и полимиктовый олистостром. Фронтальная дуга представлена вулканогенными и комагматичными интрузивными образованиями, состав и металлогени-ческая специализация которых изменяются по простиранию разломной зоны. Для ивановского комплекса южных районов сутур-ной зоны характерны низкотитанистый тип пород, широкое развитие бонинитов, присутствие эффузивных и интрузивных образований кислого состав и металлогеническая специализация на колчеданное оруденение. В северных районах зоны, судя по данным, полученным при изучении Кутуевского ру-допроявления и Вознесенского участка, среди вулканогенных и интрузивных образований преобладают порфировые разновидности пород основного состава с повышенными содержаниями титана, принадлежащие к толеитовой петрохимической серии. С интрузивными фациями связана золото-меднопорфировая минерализация. В зоне сочленения северного замыкания фронтальной островной дуги и задугового бассейна образовалась вулкано-интрузивная ассоциация Николаевского золото-порфирового месторождения. В составе ассоциации преобладают порфировые эффузивные и интрузивные породы с повышенными содержаниями титана, относящиеся к толеитовой и переходной от толеитовой к известково-щелочной сериям. Различия в геохимических характеристиках и металлогенической специализации поздне-эмсских магматитов, по-видимому, в значительной мере обусловлены изменением гео-динамических условий магмаобразования и рудогенеза вдоль и вкрест простирания островодужной системы.

Работа выполнена в рамках программы государственного заказа № 0252-2017-0011 и проекта РФФИ (грант №№ 17-45-020717).

Список литературы Фациальный состав, геохимические особенности и геодинамические обстановки образования позднеэмсских островодужных комплексов зоны Главного Уральского разлома на Южном Урале

- Аристов В.А., Борисенок Д.В., Руженцев С.В. Конодонтовая стратиграфия девонских отложений западного склона Южного Урала // Очерки по региональной тектонике. М.: Наука, 2005. С. 36-55.

- Богатиков О.А., Коваленко В.И., Шарков Е.В. Магматизм, тектоника, геодинамика Земли. Связь во времени и в пространстве. М.: Наука, 2010. 606 с.

- Бучковский Э.С. Основные черты сульфидной рудоносности ультраосновных массивов восточного склона Южного Урала // Материалы по геологии и полезным ископаемым Южного Урала. М.: Госгеолтехиздат, 1960. Вып. 2. С. 94-105.

- Волынец О.Н., Антипин В.С., Перепелов А.Б., Аношин Г.Н. Геохимия вулканических серий островодужной системы в приложении к геодинамике (Камчатка) // Геология и геофизика. 1990. №5. С. 3-13.

- Вулканизм Южного Урала / И.Б.Серавкин, А.М. Косарев, Д.Н. Салихов, С.Е. Знаменский, З.И. Родичева, М.В. Рыкус, В.И. Сначев. М.: Наука, 1992. 197 с.

- Жданов А.В. Отчет о геологическом доизучении масштаба 1:200 000 и подготовке к изданию Госгеолкарты-200 территории листа N-40XVIII (Учалинская площадь) / ФГУП ВСЕГЕИ. 2003. 280 с.

- Зайков В.В., Мелекесцева И.Ю., Артемьев Д.А., Симонов В.А., Юминов А.М., Дунаев А.Ю. Геология и колчеданное оруденение южного фланга Главного Уральского разлома / ИМин УрО РАН. Миасс, 2009. 376 с.

- Захарова А.А. Петрографический состав и метаморфизм горных пород из силурийских и девонских конгломератов западного крыла Магнитогорского мегасинклинория: автореф. … канд. геол.-мин. наук. Свердловск, 1971. 33 с.

- Знаменский С.Е., Косарев А.М., Знаменская Н.М., Тимофеев С.П., Шафигуллина Г.Т. Структурный контроль и геохимия рудоносных даек золото-порфирового месторождения Большой Каран (Южный Урал) // Геология. Известия Отделения о Земле и природных ресурсах АН РБ. 2017. № 24. С. 39-46.

- Знаменский С.Е., Косарев А.М., Шафигуллина Г.Т. Кутуевское рудопроявление полиформационного типа // VII Чтения памяти член-корр. РАН С.Н.Иванова: матер. Всерос. науч. конф., посвящ. 70-летию основания Урал. отд. Рос. мин. об-ва / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2018. С. 86-87.

- Знаменский С.Е., Холоднов В.В. Петролого-геохимические особенности рудовмещающих эффузивных и интрузивных пород Николаевского месторождения золото-порфирового типа (Южный Урал) // Литосфера. 2018. Т. 18, №4. С. 607-620.

- Косарев А.М. Умеренно-щелочной и щелочной вулканизм раннеэмсского времени на Южном Урале: геохимические особенности и геодинамические реконструкции // Литосфера. 2007. №6. С. 54-71.

- Косарев А.М. Геология и геохимические особенности раннепалеозойских вулканитов Сакмарской и Вознесенско-Присакмарской зон на Южном Урале // Литосфера. 2015. № 2. С. 40-64.

- Косарев А.М., Пучков В.Н., Серавкин И.Б. Петролого-геохимические особенности раннедевонско-эйфельских островодужных вулканитов Магнитогорской зоны в геодинамическом контексте // Литосфера. 2005. № 4. С. 22-42.

- Косарев А.М., Пучков В.Н., Ронкин Ю.Л., Серавкин И.Б., Холоднов В.В., Грабежев А.И. Новые данные о возрасте и геодинамической позиции медно-порфировых проявлений Главного Уральского разлома на Южном Урале // Доклады Академии наук. 2014а. Т. 459, №1. С. 62-66.

- Косарев А.М., Серавкин И.Б., Холоднов В.В. Геодинамические и петролого-геохимические аспекты зональности Магнитогорской колчеданоносной мегазоны на Южном Урале // Литосфера. 2014б. №2. С. 3-25.

- Косарев А.М., Светов С.А., Чаженгина С.Ю., Шафигуллина Г.Т. Бонинитовые вариолиты Бурибайского вулканического комплекса Южного Урала: минералогия, геохимия и условия образования //Литосфера, 2018. Т. 18, № 2. С. 246-279.

- Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 288 с.

- Мелекесцева И.Ю. Гетерогенные кобальт-медно-колчеданные месторождения в ультрамафитах палеоостроводужных структур. М.: Наука, 2007. 243 с.

- Мурдмаа И.О. Фации океанов. М.: Наука, 1987. 303 с.

- Серавкин И.Б., Знаменский С.Е., Косарев А.М. Разрывная тектоника и рудоносность Башкирского Зауралья. Уфа: Полиграфкомбинат, 2001. 318 с.

- Симонов В.А., Зайков В.В., Бушман Б., Ковязин С.В. Условия формирования базальтоидов Ишкининского колчеданного месторождения (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов-2000. Миасс, 2000. С. 174-181.

- Хворова И. В., Вознесенская Т.А., Гречин В.И., Григорьев В.Н., Ильинская М.Н., Хераскова Т.Н. Геосинклинальная и океанская седиментация и вулканизм. М.: Наука, 1984. 228 с.

- Condie K.C. TTGs and adakites: are they both slab melts? // Lithos. 2005. Vol. 83. P. 33-44.

- Jonas P. Tectonostratigraphy of oceanic crustal terrains hosting serpentinite-associated massive sulfide deposits in the Main Uralian Fault Zone (South Urals). PhD Dissertation (2003). Freiberger Forschungshefte C. Freiberg University. 2004.123 p.

- Kelley K.A., Plank T., Grove T.L., Stolper E.M., Newman S., Hauri E. Mantle melting as a function of water content beneath back-arc basins // Journal of Geophysical Research. 2006. Vol. 111. Р. 1-27.

- Khanna T.C. Geochemical evidence for a paired arc-back-arc association in the Neoarchean Gadwal greenstone belt, eastern Dharwar craton, India // Current Science. 2013. Vol. 104, № 5. Р. 632-1640.

- Miyashiro A. The Troodos ophiolitic complex was probably formed in an island arc // Earth and Planetary Science Letters. 1973. Vol. 19. Р. 218-224.

- Nimis P., Omenetto P., Buschmann B., Jonas P., Siminov V.A. Geochemistry of igneous rocks associated with ultramafic-mafichosted Cu (Co, Ni, Au) VMS deposits from the Main Uralian Fault (Southern Urals, Russia) // Contrib. Mineral. and Petrol. 2010. Vol. 100, № 3-4. P. 201-214.

- Pearce J.A. Immobile Element Fingerpriting of Ophiolites // Elements. 2014. Vol. 10. Р. 101-108.

- Reagan M.K., Pearce J.A., Petronotis K. et al. Expedition 352 Scientists, Proceedings of the International Ocean Discovery Program Volume. 2015. 352 p.

- Sillitoe R. H. Gold-rich porphyry deposits: descriptive and genetic models and their role in exploration and discovery // SEG Reviews. 2000. Vol. 13. P. 315-345.

- Spadea P., Kabanova L., Scarrow J.H. Petrology, geochemistry and geodynamic significance of Mid-Devonian boninitic rocks from the Baimak-Buribai area (Magnitogorsk zone, Southern Urals) // Ofioliti. 1998. Vol. 23, N 1. P. 17-36.

- Spadea P., D'Antonio M., Kosarev A., Gorozhanina Y., Brown D. Arc-continent collision in the Southern Urals: Petrogenetic aspects of the Forearc-Arc Сomplex // Mountain Building in the Uralides: Pangea to the Present. Geophysical Monograph. 2002. Vol. 132. P. 101-134.