Факоэмульсификация катаракты: необычный путь к диагностике опухоли головного мозга

Автор: Телелясова М.А., Укина А.О.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается клинический случай диагностического поиска после факоэмульсификации начальной возрастной катаракты у пациентки с отсутствием повышения МКОЗ и жалобами на “плавающие пятна” перед глазом в послеоперационном периоде. По данным ОКТ ДЗН обнаружен дефект слоя перипапиллярных нервных волокон с височной стороны симметрично на обоих глазах. Компьютерная периметрия выявила битемпоральную гемианопсию. Нейровизуализация (МРТ с внутривенным контрастированием) подтвердила наличие объемного образования хиазмально-селлярной области. Приведенный клинический случай демонстрирует важность комплексной мультимодальной и мультидисциплинарной диагностики при отсутствии улучшения зрительных функций после неосложненной хирургии катаракты. В данной статье мы приводим вариант послеоперационного ведения и дообследования пациента как пример поиска возможной неофтальмологической причины снижения остроты зрения, что демонстрирует важность междисциплинарного подхода к ранней диагностике образований головного мозга.

Факоэмульсификация катаракты, битемпоральная гемианопсия, новообразование головного мозга, хиазма, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/140307440

IDR: 140307440 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_S1_22

Текст научной статьи Факоэмульсификация катаракты: необычный путь к диагностике опухоли головного мозга

Актуальность

Новообразования головного мозга могут проявляться комплексом различных симптомов. На ранних стадиях часто отсутствует общеневрологическая симптоматика, и заподозрить наличие опухоли головного мозга возможно по симптомам поражения органа зрения. Наиболее частыми офтальмологическими проявлениями внутричерепных опухолей являются одностороннее или двустороннее снижение остроты зрения, дефекты поля зрения (битемпоральная или гомонимная гемианопсия), аномалии зрачка (относительный афферентный зрачковый дефект), атрофия зрительного нерва или отек диска зрительного нерва [1–3].

Врачу офтальмологу важно не забывать о внутричерепных опухолях и связанных с ними клиническими проявлениями со стороны глаз.

Описание случая

В марте 2024 года пациентка С., 65 лет поступила в плановом порядке в нашу клинику с жалобами на постепенное понижение остроты зрения преимущественно левого глаза в течение нескольких месяцев, за-туманенность зрения. Целью госпитализации являлось плановое хирургическое лечение начальной возрастной катаракты левого глаза методом факоэмульсификации. Из анамнеза пациентки известно об отсутствии иных заболеваний глаз, операций и травм. Семейный анамнез не отягощен.

Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследования

По результатам предоперационного обследования максимально корригированная острота зрения правого глаза с минусовой коррекцией составляла 0,6, левого глаза 0,5. ВГД (по Маклакову) 20/20 мм рт. ст. При биомикроскопии: передний отрезок обоих глаз без особенностей, начальные помутнения в ядре хрусталиков, плавающие помутнения по типу деструкции в стекловидном теле. На глазном дне без очаговой патологии. Также была проведена оценка структуры и толщины сетчатки в макулярной области методом ОКТ. Отклонений от возрастной нормы не обнаружено.

Проведена факоэмульсификация катаракты левого глаза с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы. Операция прошла по стандартному протоколу, без особенностей.

Проверка остроты зрения на следующий день после операции показала сохранение МКОЗ на прежнем уровне (0,5). Пациентка предъявляла жалобы на нечеткость зрения левого глаза и сохранение плавающих пятен.

Контрольный осмотр через 1 месяц показал отсутствие повышения остроты зрения и отсутствие динамики по прежним субъективным симптомам. Также при подробном расспросе пациентки и ее родственников выявлено, что последние месяцы у нее кружится голова, она отмечает общую слабость и ухудшение самочувствия, а также частые головные боли.

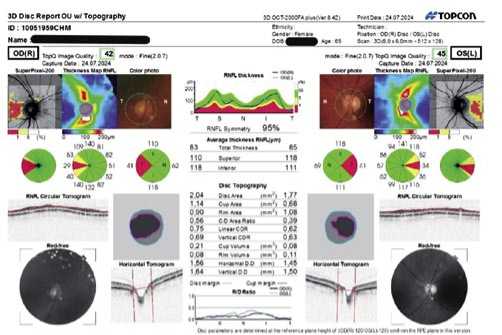

Проведенное дополнительное исследование макулярной зоны и ДЗН выявило симметричное двухстороннее истончение слоя перипапиллярных нервных волокон (PRNFL) в височном секторе (Рис. 1), а также соответствующее истончение слоя ганглионарных клеток (GCL) в макулярной области.

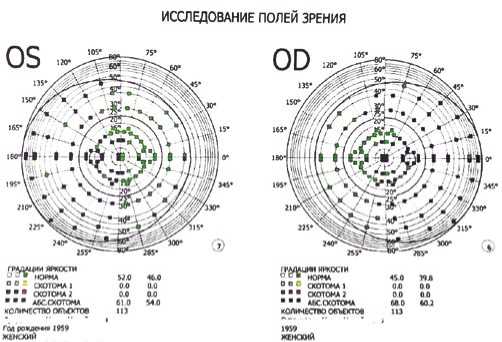

Компьютерная периметрия выявила выпадение половин поля зрения в виде битемпоральной гемианопсии (Рис. 2).

Пациентке рекомендовано дополнительное обследование с целью нейровизуализации и также консультация невролога.

По результатам МРТ визуализирована картина кистозно-солидного образования III желудочка (может быть проявлением папиллярной краниофарингомы).

Также известно, что за неделю до проведения МРТ у пациентки появились общемозговые симптомы в виде тошноты, рвоты, некупирующихся обезболивающими препаратами головных болей, что свидетельствует о повышении внутричерепного давления вследствие сдавления путей ликворооттока. Далее планируется хирургическое лечение пациентки в отделении нейрохирургии.

Обсуждение

В обсуждаемом клиническом случае определение причины появления плавающих пятен оказалось сложной задачей, требующей комплексного подхода. К примеру, основная жалоба пациентки была не на изменение полей зрения, а на плавающие пятна в глазу, что могло увести дифференциально-диагностический поиск в неверную сторону. Несмотря на то, что большинство случаев жалоб на плавающие помутнения обусловлены физиологическими причинами, такими как деструкция стекловидного тела, необходимо исключить патологические состояния, которые могут быть связаны с серьезными заболеваниями.

Выявленная у пациентки битемпоральная гемианопсия требует учитывать как клиническую картину, так и результаты нейровизуализации. Важно отметить, что битемпоральная гемианопсия может быть признаком различных патологических состояний, включая опухоли гипофиза, краниофарингиомы, аневризмы передней соединительной артерии, а также инсульты и травмы головного мозга.

Новообразования хиазмальной области составляют одну пятую часть всех внутричерепных опухолей, их частота встречаемости по данным статистики около 20–25% [4]. Снижение остроты зрения и изменение границ поля зрения как первые симптомы у пациентов с опухолью хиазмы отмечаются у 45,5% больных, в то время как зрительные нарушения изолированно встречались только у 15,8% пациентов [5]. Тщательная оценка нейроофталь-мологического статуса пациента часто позволяет заподозрить данную патологию задолго до появления ярко выраженной симптоматики.

Рис. 1. Протокол исследования ОКТ ДЗН обоих глаз, демонстрирующий снижение толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в височных секторах.

Рис. 2. Протокол исследования полей зрения, демонстрирующий битем-поральное выпадение полей зрения.

Заключение

Случай, описанный в данной статье, демонстрирует, что даже рутинная процедура, такая как факоэмульси-фикация катаракты, может привести к неожиданным находкам и помочь в диагностике серьезных заболеваний. Наш опыт подчеркивает важность комплексного подхода к диагностике и внимательной интерпретации жалоб пациента и результатов послеоперационных исследований.

Важно помнить, что каждый пациент индивидуален, и требуется тщательный анализ клинической картины, анамнеза и результатов обследования для постановки полного диагноза. Случай пациента, описанный в статье, является напоминанием о том, что даже катарактальные хирурги, погруженные в свою офтальмологическую рутину, должны помнить о разнообразии патологий, снижающих остроту зрения, уметь проводить дифференциальную диагностику, не ограничиваясь областью глазного яблока и его придаточного аппарата.

Также приведенное клиническое наблюдение подчеркивает важность тесного сотрудничества между специалистами различных областей медицины. В данном случае, диагностика новообразования головного мозга была возможна благодаря слаженной работе офтальмолога, невролога, нейрохирурга и врачей лучевой диагностики.

Таким образом, случай факоэмульсификации катаракты, послужившей толчком к выявлению опухоли головного мозга, демонстрирует, что медицинская практика – это область, где постоянное обучение, открытость новым знаниям и готовность к неожиданностям являются ключевыми факторами успеха в ранней диагностике и быстром лечении жизнеугрожающих состояний.

Согласие пациента. Пациент добровольно подписал информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме.

Список литературы Факоэмульсификация катаракты: необычный путь к диагностике опухоли головного мозга

- Dermarkarian C. R. et al. Neuro-ophthalmic manifestations of intracranial malignancies //Journal of Neuro-Ophthalmology. - 2020. - Т. 40. - №. 3. - С. e31-e48.

- Tagoe N. N. et al. Neuro-ophthalmic and clinical characteristics of brain tumours in a tertiary hospital in Ghana //Ghana medical journal. - 2015. - Т. 49. - №. 3. - С. 181-186.

- Masaya-anon P. et al. Intracranial tumors affecting visual system: 5-year review in Prasat Neurological Institute //Medical journal of the Medical Association of Thailand. - 2008. - Т. 91. - №. 4. - С. 515.

- Калинин П. Л. и др. Общие принципы диагностики и выбора вариантов хирургического лечения новообразований хиазмально-селлярной области (аденом гипофиза, краниофарингиом, менингиом и других) //Нейрохирургия. - 2016. - №. 4. - С. 23-30. EDN: ZIOXOZ

- Аникин С. А. и др. Зрительные нарушения при опухолях хиазмальноселлярной области //Журнал "Нейрохирургия и неврология Казахстана". - 2009. - №. 2-3 (15-16).