Факторный анализ проблемы рождаемости в России

Автор: Кашепов А.В.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 11-1 (27), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются методологические позиции современной демографической науки, Рассмотрена актуальная проблема современной России - проблему рождаемости и сделан обзор факторов, влияющих на этот процесс. Произведена верификация факторов посредством математико-статистического анализа.

Методология демографических исследований, демографический переход, демографический кризис, экономическая детерминация, факторы рождаемости

Короткий адрес: https://sciup.org/140280401

IDR: 140280401

Текст научной статьи Факторный анализ проблемы рождаемости в России

В 1980-е годы возникли, а к настоящему времени стали доминирующими в российской демографии научные школы «демографического перехода». Одним из основных пунктов формирования их мировоззрения являлась книга А.Г.Вишневского «Воспроизводство населения и общество» (1982 г.)[1]. В этой, несомненно, выдающейся для своего времени книге впервые в отечественной науке был описан переход от «традиционного» к «современному» типу воспроизводства населения.

Напомним, что теория «демографического перехода» была разработана в первой половине ХХ века А.Ландри и Ф. Ноутстейном и в краткой интерпретации означает существование обязательной для всего мира закономерности трансформации традиционного общества с высокой рождаемостью и высокой смертностью в современное общество с низкой рождаемостью, низкой смертностью, высокой продолжительностью жизни и стареющим населением. В период трансформации (собственно «демографический переход») смертность падает быстрее рождаемости, отчего резко возрастает численность населения («демографический взрыв». В современной литературе присутствует уже целое семейство совпадающих, либо сменяющих друг друга, понятий «демографических», «эпидемиологических», «миграционных» переходов.

А.Г.Вишневским и его последователями было издано большое число работ, в которых процессы воспроизводства населения в России трактовались с позиций «демографического перехода». Среди наиболее известных публикаций этой школы и аффилированных с ней авторов монографии «Демографическая модернизация России. 1900 – 2000.» (2006 г.)[2] , «Исчезающая мировая держава. Демографическое будущее России и других бывших союзных государств» (2011 г.)[3] и многие другие. К школе А.Г.Вишневского примыкает школа другого выдающегося отечественного демографа - А.Г.Волкова, которая долгое время существовала на базе Отдела демографии НИИ ЦСУ. Эта школа была главным методологическим и методическим центром по изучению семьи, исторических проблем населения, демографическому прогнозированию. Позиции школы поддерживали руководители Госкомстата - Росстата. Поэтому на протяжении 1990-2000 гг. основные варианты официальных демографических прогнозов были нацелены на снижение численности населения РФ и большинства общих показателей воспроизводства населения.

Общие для этих школ позиции, которые с нашей точки зрения, изначально являлись дискуссионными, в краткой интерпретации, следующие: 1) Снижение рождаемости в долгосрочном периоде предопределено законами «демографического перехода», а в среднесрочной перспективе регулируется исключительно «демографическими волнами» (крайний вариант - «рождаемость - биологический, а не социальный процесс») 2) Рождаемость не следует регулировать мерами демографической политики, социальные расходы, пособия и т.д. приводят к «сдвигу календаря рождений», но не к повышению рождаемости в долгосрочной перспективе 3) Рождаемость и смертность не связаны с экономической ситуацией в стране 4) Единственно возможный путь компенсации отрицательного естественного прироста - привлечение в страну мигрантов, национально-культурные характеристики которых не имеют значения.

Что касается «демографического перехода», то никто не спорит, что этот глобальный сценарий автоматически реализуется в большинстве стран мира и он «работал» в России в 1980-е годы. Но в 1990-е годы, когда вместо постепенного снижения рождаемости произошел ее единовременный обвал, а смертность вместо того чтобы снижаться, резко пошла вверх, сторонники названных выше либеральных школ, тесно аффилированные с французскими, немецкими и другими западными школами и фондами, финансирующими научные исследования, отказались признать, что ситуация пошла «не по сценарию». Вместо поиска альтернативных объяснений происходящего, они начали либо изобретать сомнительные дополнения к «демографическому переходу», разрушая его логическую структуру, либо продолжали стоять на том, что все нормально, а государственное вмешательство в демографическую ситуацию контрпродуктивно.

С критикой перечисленных позиций выступали Б.С.Хорев и ряд других представителей научной школы Центра по изучению проблем народонаселения Экономического факультета МГУ. В частности, Б.С.Хорев одним из первых обосновал понятие «демографический кризис» применительно к ситуации в России в 1990-е годах [4, с.53]. Концепция «демографического кризиса», как следствия системного разрушения «реформаторами» общества и экономики, диаметрально противоречила либеральной концепции «нормального» прохождения Россией соответствующих стадий «демографического перехода».

Активно противостояли либеральным взглядам представители научной школы Отдела демографии Института социально-политических исследований РАН. Особые заслуги в противодействии ученым и статистикам, выступавшим против разработки и осуществления государственной демографической политики, и в разработке основных направлений этой политики в 2000е годы принадлежат Л.Л.Рыбаковскому и его соавторам[5;6;7]. Ключевое отличие школы Л.Л.Рыбаковского от либеральных школ можно выразить тезисом, который в1990-е-начале 2000-х годов с трудом пробивал себе дорогу, а после 2007-2008 гг. был одобрен руководством страны и реализуется в политике правительства, - «государственная материальная поддержка семей имеет значение».

Автор данной статьи, в целом разделяя взгляды Б.С.Хорева, Л.Л.Рыбаковского и их соавторов о необходимости государственного воздействия на демографическую сферу, с начала 1990-х годов придерживается более широкой позиции: «вся экономическая ситуация имеет значение».

Причиной демографического кризиса 1990-х годов мы изначально считали такие проявления системного кризиса, как спад ВВП, реальных доходов, рост безработицы и развившийся на этой основе у населения социальнопсихологический комплекс «неуверенность в завтрашнем дне». Для подтверждения данной позиции мы использовали математико-статистические методы корреляции и регрессии, с последующим применением регрессионных уравнений для расчета прогностических показателей рождаемости и смертности.

В нашей статье 2001 г. решительно опровергались либеральные прогнозы спада рождаемости и стагнации смертности, которые были в тот период приняты Госкомстатом как основной сценарий для прогнозов на период до 2015 года. В нашей статье утверждалось, что в связи с началом подъема экономики, с 2001-2002 года начнутся рост рождаемости и снижение смертности, а естественный прирост выйдет в положительную область в 2006-2008 гг.[8, c.138-160]. В последующие годы, в абсолютном противоречии с тогдашним официальным прогнозом и с либеральной доктриной, в 2001 году начался рост рождаемости, в 2004 году началось снижение смертности, а в 2012 естественный прирост на несколько лет перешел в положительную зону. Впоследствии мы разрабатывали по нашей методике и публиковали уточненные прогнозы[9, c.40-52; 10, с.45-56]. В 2008 году наши рекомендации вошли в альтернативную либеральным проектам стратегию «Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и нравственной экономике»[11].

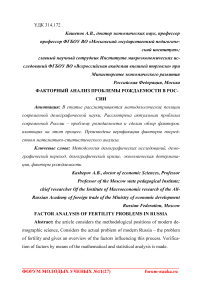

Перейдем к аналитической части. Воспроизводство населения в Российской Федерации с 1980 года по настоящее время прошло периоды стабильного развития в рамках современного типа воспроизводства населения (1980-е годы), демографического кризиса (1990-е годы) и стабилизации (2000-е - 2010-е годы). В период стабилизации рождаемость превышала смертность (2012-2015 годы), в сочетании с миграцией и включением в со- став РФ новых субъектов они обеспечили рост численности населения. В 2015-2017 гг. воспроизводство населения вошло в новый период дестабилизации, когда рост общей численности населения обеспечивался миграционным притоком (неустойчивый фактор), в условиях отрицательного есте- ственного прироста и сокращения рождаемости (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Общие коэффициенты рождаемости и смертности (человек на 1000 населения) в 1980-2017 г.

Отличие дестабилизации 2015-2018 гг. от катастрофического кризиса 1990-х состоит как в масштабах ухудшения части демографических показателей (негативная волна, начавшаяся в 2015 году, значительно меньше по своей амплитуде, чем провал 1990-х годов), так и в том, что до 2018 года продолжался позитивный процесс сокращения смертности и роста средней продолжительности предстоящей жизни[12,c.95-97;13,c.37-42;14]. Тем не менее, демографическая ситуация вызывает озабоченность, особенно в аспекте рождаемости.

О^НГх1ГП^Г1Г)иЭГ^ООСТ)ОНГх1ГПчГ1-Г)иЭГ^ оооооооооонннннннн oooooooooooooooooo NCN(MNC\NN(MNN(MNNNN(MNN

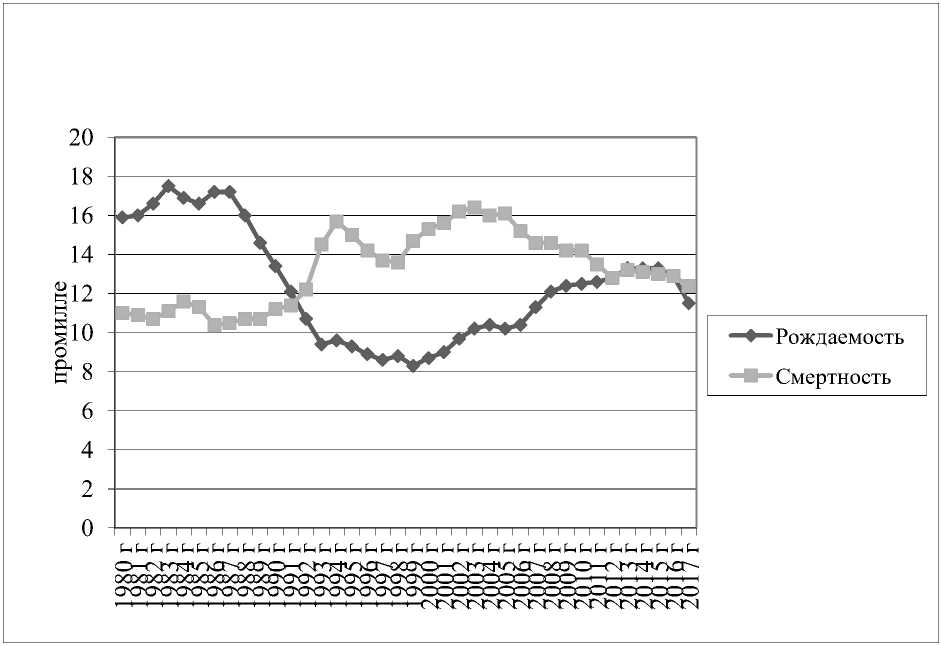

Рисунок 2. Число родившихся в Российской Федерации в 2000-2017 гг.

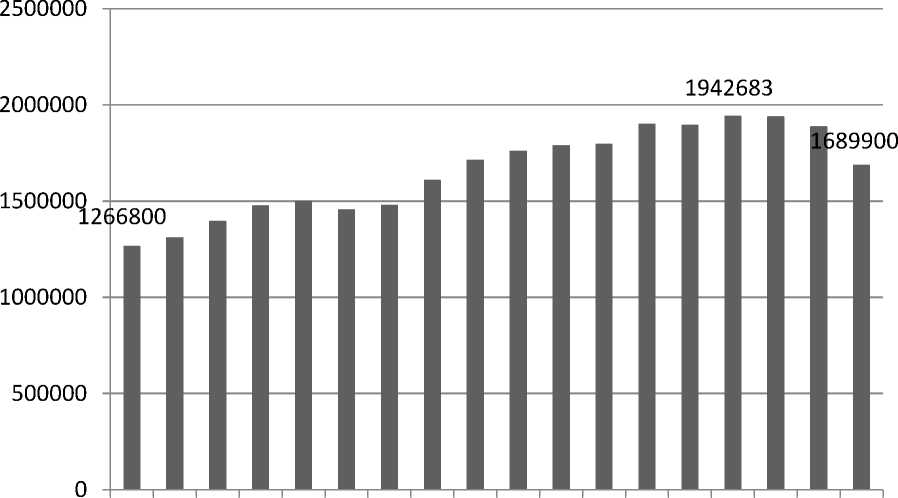

В целях адекватного анализа и прогноза рождаемости необходимо опираться не только на общие показатели (число родившихся, общий коэффициент рождаемости - ОКР, человек на тысячу), которые зависят от прохождения «демографических волн» - колебаний численности женщин основных фертильных возрастов, но в первую очередь на повозрастные показатели рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении ныне существующих уровней рождаемости в каждом возрасте, независимо от смертности и от изменений возрастного состава.

Строго говоря, рождаемость начинает снижаться не тогда, когда проходит очередная «демографическая волна», а тогда, когда понижается СКР. Демографическая ситуация в стране тем менее благоприятна, чем СКР ниже расчетного уровня, необходимого для простого воспроизводства населения, который оценивается в 2,11-2,13 ребенка на 1 женщину. В РФ СКР начал снижаться с 2015 года, когда он составлял 1,78 и в 2017 году уменьшился до 1,62 (см. рисунок 3).

Среди компонентов, из которых складывается СКР, наибольшее значение имеют повозрастные показатели рождаемости в самой активной возрастной категории женщин 25-29 лет и во второй по значению, но в то же время репрезентативной, с точки зрения репродуктивных планов семей, категории 20-24 года. В категории 25-29 лет число рождений на 1000 женщин возросло с 63,7 ребенка в 1999 году до 112,6 в 2015 году, после чего началось снижение. В категории 20-24 число рождений в целом в 1990-е-начале 2000-х годов сокращалось, затем в 2006-2015 колебалось в диапазоне 88-90, в 2016 году составило 87,2.

Рисунок 3. Суммарный коэффициент рождаемости в РФ в 1988-2017 гг.

Факторы рождаемости .

1. Демографические факторы. Наиболее мощным фактором, безусловно, является прохождение «волн» численности женщин в возрастах наиболее массового рождения первого и второго ребенка. Это женщины 20-34 лет,

среди которых для более детального анализа выделяют группы 20-24 года, 25-29 лет и 30-34 лет. На «возрастных пирамидах» Росстата показано, как уходит «волна» женщин, обеспечивших повышение рождаемости 2000-начала 2010 годов, и приходит малочисленное поколение родившихся в период экономического и демографического кризисов 1990-х годов. Покажем некоторые параметры этого процесса в табличной форме (Таблица 1).

Таблица 1. Численность женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет (Источ- ник: Росстат)

|

Годы |

20-24 года |

25-29 лет |

20-29 лет |

|

2010 г |

5999288 |

5972314 |

11971602 |

|

2013 г |

5329581 |

6228107 |

11557688 |

|

2014 г |

4888818 |

6202336 |

11091154 |

|

2015 г |

4549033 |

6240741 |

10798774 |

|

2016 г |

4137344 |

6123257 |

10260601 |

|

2017 г |

3834358 |

5844132 |

9678490 |

Как показано в таблице 1, в начале 2010-х годов началось сокращение числа женщин в возрасте 20-24 года, потом, с 2015 года, к этому процессу подключилось поколение в возрасте 25-29 лет, общее сокращение численности в возрастной категории 20-24 года за 2010-2017 гг. составило 36,1%, а в категории 25-29 лет за 2015-2017 гг. – 6,4%. Общее сокращение численности женщин в возрастной категории 20-29 лет за 2010-2017 гг. составило 19,2%, а в категории 20-34 – 9,0%. Категория женщин в возрасте 30-34 года, до которой в 2016 году еще не дошла понижающая демографическая волна, в ближайшей перспективе тоже начнет сокращаться.

Средний возраст матери при рождении ребенка, составлявший в 2010 году 27,7 года, к 2016 году достиг 28,4 года и имел тенденцию к устойчивому росту. В ближайшие годы он может превысить 29 лет. Как показывают данные Росстата, низшая точка демографической волны сейчас находится вблизи возрастной категории 20 лет. Количество женщин моложе этого возраста снова начинает увеличиваться, вследствие подъема рождаемости про- исходившего с начала 2000-х годов. Таким образом, можно предполагать, что в ближайшие 5 лет прекратится падение рождаемости у женщин в возрасте 20-24 года. Но прекращения общего спада абсолютных (в тысячах детей) и общих (в промилле) показателей рождаемости придется ждать еще 810 лет, пока низшая точка волны не достигнет среднего возраста матери при рождении ребенка - примерно 29 лет. Поскольку невозможно предотвратить влияние на рождаемость «демографических волн», вызванных драматическими событиями предшествующей истории, вопрос следует ставить так – насколько возможно стабилизировать повозрастные коэффициенты рождаемости и коэффициент суммарной рождаемости, чтобы сгладить текущее падение рождаемости и в перспективе, когда снова подойдет положительная демографическая волна, перейти к более интенсивному росту?

-

2. Социально-экономические факторы.

-

2.1. Социальные факторы, которые не поддаются прямому статистическому измерению. Социально-психологический статус населения можно определить как «удовлетворенность жизнью» и «чувство перспективы». Такой пункт был в итогах Обследования Росстата «Семья и рождаемость» (2009 г.) в негативной формулировке «неуверенность в завтрашнем дне» (Таблица 2). Существенно, что среди помех к увеличению количества детей в семье этот фактор, интегрирующий внешнеполитические, внутриполитические, социальные и экономические риски, а также риски развода и других проблем внутрисемейных отношений, в целом занимает второе место, немного уступая только фактору материальных трудностей.

-

-

2.2. Социально-экономические факторы, которые поддаются формализации на основе статистических данных, или по итогам социологических опросов населения.

Таблица 2. Оценка помех к рождению желаемого числа детей (женщи- ны, в % от числа порошенных). Источник: «Краткие итоги выборочного обследования "семья и рождаемость" (Росстат, 2009 г)

|

Если Вы хотели бы иметь большее число детей, чем собираетесь, то, что и в какой степени мешает Вам иметь желаемое число детей? |

очень мешает |

мешает |

не мешает |

|

Материальные трудности |

47,8 |

37,2 |

15,0 |

|

Неуверенность в завтрашнем дне |

44,5 |

37,6 |

17,9 |

|

Жилищные трудности |

33,3 |

29,3 |

37,4 |

|

Отсутствие мужа / партнера |

23,0 |

15,9 |

61,1 |

|

Отсутствие работы |

22,5 |

24,8 |

52,7 |

|

Неудовлетворительное состояние собственного здоровья |

13,1 |

33,6 |

53,3 |

|

Нежелание мужа / партнера |

11,9 |

18,2 |

69,9 |

|

Большая занятость по работе |

11,8 |

37,0 |

51,2 |

|

Стремление должным образом вырастить и воспитать уже имеющегося ребенка (детей) |

11,6 |

26,0 |

62,4 |

|

Неудовлетворительное состояние здоровья мужа / партнера |

8,7 |

25,1 |

66,2 |

|

Стремление достичь успехов в работе |

8,5 |

26,4 |

65,1 |

|

Сложности во взаимоотношениях в семье |

7,5 |

24,1 |

68,4 |

|

Боязнь ущемить интересы имеющихся детей |

6,9 |

18,7 |

74,4 |

|

Имеющиеся дети против |

4,3 |

7,8 |

87,9 |

|

Трудности в уходе за имеющимися детьми |

3,6 |

19,4 |

77,0 |

|

Стремление интереснее проводить досуг |

3,1 |

15,9 |

81,0 |

Таблица 3. Распределение ответов женщин по значимости мер демо- графической политики (в %) (Росстат, 2009 г.)

|

Меры |

1 ме сто |

2 ме сто |

3 ме сто |

|

Пособие по беременности и родам |

7,9 |

5,7 |

9,9 |

|

Единовременное пособие при рождении ребенка |

5,7 |

12,7 |

12,7 |

|

Предоставление "материнского капитала" |

26,7 |

22,7 |

12,4 |

|

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности в его нынешнем размере |

10,3 |

4,1 |

1,5 |

|

Оплата отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет |

9,0 |

15,5 |

15,7 |

|

Ежемесячное пособие на ребенка в его нынешнем размере |

3,9 |

6,6 |

7,1 |

|

Предоставление молодой семье жилищных субсидий на льготных условиях |

33,7 |

20,4 |

13,1 |

|

Компенсация затрат родителей на оплату посещения детских дошкольных учреждений |

2,0 |

9,8 |

20,5 |

|

Налоговые льготы родителям в их нынешнем размере |

0,9 |

2,4 |

7,1 |

Как видно из таблицы 3, на первом месте для женщин стоит жилищная проблема и меры государственной помощи по ее решению, на 2 месте – предоставление «материнского капитала». Разумеется, жилищные сертификаты и т.д. влияют на принятие решений о рождении как первого, так и последующих детей, а материнский капитал – на принятие решений о рождении второго и последующих детей.

«Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения», проведенное Росстатом в 2017 году, показало актуальное отношение женщин к мерам государственной поддержки семьи – таблица 4.

Таблица 4. Оценка женщинами влияния дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми на решение о рождении ребенка после 1

января 2007 г. (%) (Росстат, 2017)

|

Очередность рож дения ребенка |

Помогло ли Вам принять решение о рождении ребенка то, что начали реализовываться дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми? |

|||

|

помогло, появился ребенок, рождение которого до этого откладывали |

эти меры помогли принять решение о рождении ребенка, которого без этого не могли себе позволить |

не помогло |

трудно ска зать |

|

|

Первый |

16,3 |

11,5 |

55,8 |

16,4 |

|

Второй |

28,6 |

15,6 |

44,0 |

11,7 |

|

Третий |

29,3 |

19,5 |

39,3 |

11,9 |

Как свидетельствует таблица 4, воздействие мер государственной поддержки на принятие решений о рождении 2 и 3 ребенка прослеживается, однако более 50% женщин в случае рождения 2 и 3 ребенка исходят из своих внутрисемейных обстоятельств, которые доминируют над мерами государственной поддержки.

По данным различных социологических исследований, помимо показанного в таблицах 2,3 опроса Росстата 2009 года, в том числе по данным обследования 2017 года, существенным фактором рождаемости является обеспеченность жильем. Этот фактор легко поддается формализации через количество квадратных метров жилья на 1 человека. Кроме обеспеченности жильем играют свою роль уровень доходов населения (особенно молодых семей), уровень безработицы (в том числе уровень безработицы женщин репродуктивного возраста) и ряд других показателей качества жизни. Как статистика, так и социология подтверждают такие традиционно подлежащие учету факторы, как уровень урбанизации, уровень образования, национальный состав населения (в том числе в связи с миграцией).

-

3. Макроэкономические факторы. Макроэкономические факторы в демографических исследованиях обычно считаются фоном, который не оказывает существенного воздействия на рождаемость. Однако наши исследования показывают, что в периоды кризисного падения производства рождаемость падает, а в периоды роста экономики полностью или частично восстанавливается. Разумеется, если повышательный экономический цикл совпадает с понижающей демографической волной, он не может полностью погасить влияние этой волны. Но, оказывая экономическое воздействие на качество жизни и социально-психологический статус (репродуктивную мотивацию) населения, экономический цикл может усилить или ослабить амплитуду демографической волны.

Среди макроэкономических факторов наибольшее значение имеют уровень ВВП на душу населения, инфляция, безработица, уровень доходов. Некоторые экономические факторы прямо не осознаются населением как факторы демографического поведения, другие осознаются, и это подтверждается социологическими исследованиями – в частности это касается безработицы и уровня реальных доходов. На динамику реальных доходов влияет инфляция – она также болезненно воспринимается населением, ее повышение, как правило, не способствует формированию позитивной репродуктивной мотивации.

Статистическая верификация социально-экономических факторов рождаемости. Для проведения математико-статистических расчетов произведем предварительный выбор результирующих и факторных показателей. Отберем те показатели, которые удается представить в виде статистических рядов за 1991-2017 гг., с добавлением показателей по программам демографической политики, финансирование которых было начато в ходе реформ 2006-2007 гг.

К результирующим показателям отнесем следующие:

-

1. Общий коэффициент рождаемости в промилле (человек на 1000).

-

2. Суммарный коэффициент рождаемости (детей на 1 женщину).

-

3. Повозрастной коэффициент рождаемости: детей на 1000 женщин в возрасте 20-24 года

-

4. Повозрастной коэффициент рождаемости: детей на 1000 женщин в

-

5. Повозрастной коэффициент рождаемости: детей на 1000 женщин в

-

6. Доля женщин в возрасте 25-29 лет в общей численности женщин фертильного возраста 15-49 лет, в долях от единицы

-

7. Изменение ВВП по отношению к предшествующему году, раз

-

8. ВВП в ценах 1990 г., тыс. рублей на душу населения

-

9. Расходы консолидированного бюджета в ценах 1990 г., тыс. рублей на душу населения

-

10. Расходы консолидированного бюджета на социально-культурные мероприятия в ценах 1990г., тыс. рублей на душу населения

-

11. Индекс потребительских цен по отношению к предшествующему году, раз

-

12. Среднемесячные денежные доходы населения в ценах 1990 г., рублей на душу населения

-

13. Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, долей единицы

-

14. Соотношение размера материнского капитала (с 2007 г.) и прожиточ-

- ного минимума, раз

15. Соотношение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (с 2007

возрасте 25-29 лет

возрасте 30-34 года

К факторным показателям, которые можно получить на основе дей- ствующей статистики и которые мы должны проверить на предмет их влия- ния на результирующие показатели, отнесем следующие:

-

г. пособие по уходу за первым ребенком) и прожиточного минимума, раз 16. Соотношение единовременного пособия при рождении ребенка и прожиточного минимума, раз

-

17. Соотношение родового сертификата (с 2006 г.) и прожиточного минимума

-

18. Уровень безработицы по обследованиям по отношению к численности экономически активного населения, процентов

-

19. Обеспеченность жильем, квадратных метров на душу населения

Верификация (проверка) наличия статистических взаимосвязей между перечисленными 19 показателями была произведена в специализированной статистической программе посредством расчета коэффициентов парной корреляции. Согласно оценке программы для статистических рядов за 19912017 гг. (26 чисел в каждом ряду) критическое значение, с учетом поправки на множественные сравнения, составило 0,690. То есть коэффициенты корреляции, превышающие данное значение, могут считаться значимыми. В составе матрицы коэффициентов корреляции (итоговые таблицы не представлены в статье, ввиду их большого объема), число значимых коэффициентов составило 77 (45%).

-

Воспроизведем в настоящей статье описание структуры взаимосвязей с другими показателями самого важного для целей демографического прогнозирования и государственного регулирования – суммарного коэффициента рождаемости (СКР).

Суммарный коэффициент рождаемости , как уже было сказано выше, играет особую роль, так как он напрямую демонстрирует репродуктивное поведение женщин в возрасте 15-49 лет и при этом, согласно теоретическим представлениям, не должен быть тесно связан с прохождением демографических волн.

Не подтвердилось отсутствие связи СКР с индикатором демографических волн - показателем доли женщин в возрасте модальной рождаемости 25-29 лет в общей численности женщин 15-49 лет. Коэффициент корреляции этих двух показателей значительно ниже, чем между СКР и общим коэффициентом рождаемости ОКР, однако статистическая связь есть. Наличие данной связи может быть вызвано тем, что в пределах контингента женщин в возрасте 15-49 лет повозрастные показатели рождаемости у разных групп отличаются, поэтому и прохождение демографических волн оказывает определенные влияние на результирующий показатель.

Далее отметим положительные взаимосвязи СКР с макроэкономическими показателями: ВВП на душу населения, расходов бюджета на душу населения, расходов бюджета на социально-культурные мероприятия на душу населения, денежных доходов на душу населения, обеспеченностью жильем в квадратных метрах на душу населения. И отметим отрицательную связь с таким макроэкономическим показателем как уровень безработицы. Полученные результаты в полной мере подтверждают наш тезис «экономика имеет значение»

Таким образом, на данном этапе проведенного исследования, удалось методом корреляционного анализа подтвердить наличие статистических связей временных рядов за 1991-2017 годы для ключевых показателей рождаемости населения не только с показателями «демографических» волн, но и с важнейшими макроэкономическими показателями - удельным ВВП, удельными расходами консолидированного бюджета, уровнем удельных доходов населения и обеспеченности жильем. Также удалось подтвердить отрицательную связь с негативными макроэкономическими показателями - уровнем бедности и уровнем безработицы.

Не удалось обнаружить положительных статистических взаимосвязей между рядами данных по рождаемости и взвешенными по прожиточному минимуму показателями материнского капитала и других семейных (дет- ских) пособий, включенных в данное исследование. Отсутствие статистического подтверждения влияния факторов государственной поддержки на рождаемость, не должно рассматриваться как аргумент в пользу их отмены. Тем более это было бы неконструктивно сейчас, когда рождаемость снижается. Все рассмотренные в настоящем исследовании опросы Росстата подтверждают, что, по крайней мере, материнский капитал (несмотря на сложности его реального получения) существенно влияет на репродуктивное поведение семей, и в частности, на принятие решения о рождении второго и последующих детей. Также опросы выявляют заинтересованность населения в продолжении и развитии программ государственной поддержки – значит свой, пусть не доминирующий, вклад данные пособия вносят в регулирование рождаемости, безотносительно к произведенным нами статистическим расчетам.

На последующих этапах исследования планируется переход от корреляционных связей к выводу уравнений простой, множественной линейной и нелинейной регрессии для конкретизации взаимосвязей между факторными (макроэкономика и качество жизни) и результирующими (рождаемость) показателями. Предполагается использование данных уравнений для выходящего за рамки традиционной демографической методологии прогнозирования показателей рождаемости, на основе прогнозов ВВП и других социально-экономических показателей, которые разработаны или находятся в разработке Министерства экономического развития РФ

Список литературы Факторный анализ проблемы рождаемости в России

- Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. М.: Финансы и статистика, 1982. 287 с.

- Демографическая модернизация России. 1900-2000. Под. ред. А.Г.Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. 608 с.

- Зиверт Ш., Захаров С., Клингхольц Р. Исчезающая мировая держава. Демографическое будущее России и других бывших союзных государств. Научный редактор С.Захаров. Берлин, 2011. 148 с.

- Хорев Б.С., Хорева О.Б. О демографическом кризисе в России. Известия Русского географического общества. 1993. Т. 125. № 2. С. 53.

- Стратегия демографического развития России. Под редакцией В.Н.Кузнецова и Л.Л.Рыбаковского. М.: ЦСП., 2005, 208 с.

- Зверева Н. От «светлого будущего» к «темному» прошлому? Критический анализ книги «Демографическая модернизация России, 1900-2000». / Социальная и демографическая политика. 2006. №6. С.53-60

- Демографическое развитие России в XXI веке. Под редакцией акад. Осипова Г.В. и проф. Рыбаковского Л.Л. М.: Экон-Информ, 2009. 340 с.

- Кашепов А. Социально-экономические детерминанты демографической ситуации в России. / Общество и экономика. 2001. №9. С.138-160

- Кашепов А.В. Многое зависит от ВВП: о взаимосвязи численности населения с экономическим развитием. / Социальная и демографическая политика. - 2006. - №6. - С.40-52

- Кашепов А.В. Перспективные позиции России в мире в демографическом и трудовом измерениях. / Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2010. Т.3. №3. С.45-56

- Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и нравственной экономике. Абрамова М.А., Агеев А.И., Аникеева А.С. и др. / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. В 5 т. Москва. 2008. Том 1.

- Российский статистический ежегодник. 2017. Статистический сборник. М.: Федеральная служба государственной статистики. 2017., С. 95-97.

- Демографический ежегодник России. 2017. / Статистический сборник. - Москва. - Федеральная служба государственной статистики. М.: 2017., С.37-42

- Общие итоги естественного движения РФ. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn04-18.htm