Факторы формирования доверия к местной власти в Российской Федерации на современном этапе

Автор: Фролова Е.В., Рогач О.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий

Статья в выпуске: 4 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: доверие населения к власти выступает основой социально- политической стабильности и консолидации общественных интересов. Вовлеченность жителей в проблемы местных сообществ и заинтересованность в развитии пространства своего проживания формируют фундамент для доверительного взаимодействия населения и власти на основе уверенности и позитивных ожиданий от действий относительно друг друга.

Доверие, местная власть, местное самоуправление, территориальная идентичность, сетевые сообщества

Короткий адрес: https://sciup.org/147246742

IDR: 147246742 | УДК: 323.2:316:334.3 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-4-719-740

Текст научной статьи Факторы формирования доверия к местной власти в Российской Федерации на современном этапе

Доверие населения к власти – один из основополагающих факторов устойчивости общественного развития. Отсутствие социально-политической стабильности зачастую является следствием низкого уровня доверия граждан к государственным институтам и недостаточного внимания органов власти к решению социальных проблем территории (Макаренко, 2021, с. 21). Особую важность доверие приобретает в современных условиях, становясь механизмом социальной интеграции и устойчивости в обществе, фундаментом согласованного взаимодействия власти и населения (Кривопусков, 2020, с. 43). Проведенный учеными межстрановый сравнительный анализ иллюстрирует актуализацию данных проблем в России, которая отнесена к группе стран с высокими показателями межличностного отчуждения, недостаточности доверия жителей друг к другу (Смолева, 2017, с. 128).

Доверие формируется в результате взаимодействий между социальными акторами, где ключевое значение имеет предсказуемость действий субъекта, соответствие моделей его поведения социальным ожиданиям (Никифоров, 2018, с. 120).

Российские ученые, рассматривая факторы доверия к местной власти, делают особый акцент на расширении границ реального участия граждан в решении территориальных проблем (Шеломенцев и др., 2019, с. 568), наличии успешного опыта партнерства местной власти и населения и формировании устойчивых, открытых информационно-коммуникационных каналов взаимодействия (Звонкина, 2016, с. 131). Развивая данную идею, Е. А. Прели-кова и В. В. Зотов отмечают, что органы местного самоуправления должны выполнять роль координатора совместной деятельности, создавать условия для развития социальной активности населения (Преликова и Зотов, 2017, с. 123). Данные выводы обращают нас к концептуальному обоснованию роли территориальных сообществ в вопросах консолидации общественных интересов, налаживания партнерских взаимодействий с местной властью, разви- тия доверия. В большинстве своем местные сообщества, по мнению Е. В. Карловой и П. В. Зюзина, не способны эффективно функционировать и решать острые задачи территории в условиях недостаточного уровня поддержки со стороны органов власти (Карлова и Зюзин, 2014, с. 40). Наличие дисфункций может быть обусловлено отсутствием фокуса рассмотрения территориальной самоидентификации граждан как фактора формирования доверия.

Цели исследования – оценить уровень доверия к местной власти, проанализировать развитие территориальной идентичности жителей российских городов, определить ее роль в формировании доверия.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Концептуальной основой исследования выступили ключевые положения теории доверия. В условиях социально-экономической нестабильности, стресса, нарастания тревожности, увеличения темпа жизни больших городов актуализируется запрос на построение устойчивых взаимодействий между социальными акторами и формирование «культуры доверия», обеспечивающей уверенность и безопасность общественной жизни. Как отмечает П. Штомпка, доверие становится «необходимой стратегией движения вперед», культурным ресурсом, который используют индивидуумы в своей деятельности (Штомпка, 2012, с. 58–59). Развитие данной идеи в научной литературе позволяет сделать вывод о том, что высокий уровень доверия в обществе положительно сказывается на его социально-экономическом развитии (Miniesy and AbdelKarim, 2021, р. 16), формирует готовность индивидов функционировать в установленных социальных границах, следовать правовым нормам и решениям, устанавливаемым государством, что в конечном итоге детерминирует эффективность деятельности органов власти (Clark and Lee, 2001; Harring and Jagers, 2013; Мареева, 2015; Widaningrum, 2017; Louis и др., 2022).

В современных условиях анализ факторов формирования доверия становится актуальной повесткой дня в политических обсуждениях и предметом междисциплинарных исследований. На наш взгляд, значительный интерес представляет точка зрения, в рамках которой процессы самоорганизации и солидаризации населения, горизонтальные связи и территориальная идентичность рассматриваются как источники формирования доверия. А. Ю. Шадже и Е. С. Куква делают вывод о необходимости мобилизации внутренних интегративных ресурсов территориальных сообществ, сокращения социокультурных разрывов, формирования горизонтальных связей между социальными группами, активизации деятельности новых акторов объединительных практик (Шадже и Куква, 2020, с. 189). Как справедливо подчеркивает Д. Г. Макаренко, в качестве основы доверия можно рассматривать «социально-культурную и политическую идентичность, которая создает общность», формирует систему смыслов, задает фундамент предсказуемости поведения субъектов взаимодействий (Макаренко, 2017, с. 150). Территориальная идентичность граждан отражает чувство коллективной общности, близости, субъективного восприятия территориальной принадлежности. О. И. Вендина предлагает исследовать территориальную идентичность с опорой на разделяемые гражданские ценности, солидаризацию городских сообществ в практиках решения общих проблем жизнедеятельности: благоустройства, экологии, социальной справедливости (Вендина, 2012, с. 30). Территориальная идентичность граждан складывается из таких элементов, как ответственность за место своего проживания, солидарность с жителями своего города, восприятие его уникальности. По мнению Н. А. Барышной, мобилизационный потенциал территориальной идентичности в развитии общественных инициатив сегодня недостаточно эффективно используется (Барышная, 2020, с. 53). Идеи землячества, общие ценности, вовлеченность в проблемы местных сообществ в современных условиях становятся фактором интеграции граждан, позволяющим им вступать в практики доверительного взаимодействия на основе позитивных ожиданий действий друг друга.

С точки зрения целей данного исследования значительный интерес представляют работы, посвященные анализу содержательных характеристик территориальной идентичности граждан. При разработке инструментария опроса мы опирались на идеи Л. М. Дробижевой, которая рассматривает идентичность в двух ракурсах: «отождествление себя с общностью, эмоциональное переживание этих представлений и готовность к действию» (Дробижева, 2020, с. 484). Данный контекст позволил нам сформулировать ряд вопросов, где респонденты оценивали развитие у себя таких качеств, как, с одной стороны, сопереживание проблемам своего города, солидарность с согражданами и чувство общности, а с другой – инициативность, стремление улучшить жизнь местного сообщества.

Основным методом исследования стал анкетный опрос населения. Анкета была размещена в сервисе Google Формы1. Рекрутинг респондентов обеспечивался распространением ссылки на опрос в социальных сетях, городских цифровых сообществах. В ходе формирования выборки использовался метод стихийного отбора. Исследование носило разведывательный характер, было направлено на получение первичных данных о факторах возникновения и укрепления доверия в обществе, проверку исследовательских гипотез. Можно отметить, что разведывательный характер исследования и метод формирования выборки выступают ограничением при анализе и интерпретации полученных результатов, поскольку допускают возможность смещения социально-демографических пропорций отбора респондентов и сужение объема выборки.

В результате предпринятых усилий по рекрутингу респондентов удалось обеспечить охват жителей 53 регионов Российской Федерации. Общий объем выборки составил 587 респондентов. Опрос был проведен в январе 2021 года. Анкета включала в себя несколько блоков, позволяющих оценить уровень доверия населения к власти и протестной активности, а также вовлеченность во взаимодействие с властными структурами и местными сообществами, значимость различных каналов информации при получении сведений о дея- тельности муниципальных лидеров, включенность в цифровые сообщества, формы общественной активности граждан.

Социально-демографические характеристики респондентов, участвовавших в исследовании, отражены в таблице 1.

Таблица 1 / Table 1

Социально-демографические характеристики респондентов, % / Socio-demographic characteristics of respondents, per cent

|

Распределение по полу |

|

|

Мужчины |

Женщины |

|

36,5 |

63,5 |

|

Распределение по возрасту |

|||

|

18–25 лет |

26–35 лет |

36–45 лет |

46 лет и старше |

|

52 |

26,4 |

15 |

6,6 |

|

Распределение по месту проживания |

||

|

Крупные города |

Средние города |

Малые города |

|

57,2 |

24,2 |

18,6 |

Источник: составлено авторами.

Отметим, что респонденты самостоятельно идентифицировали тип своего поселения (крупный, средний или малый город). Данное обстоятельство может также рассматриваться в качестве ограничения исследования.

В рамках данной статьи авторы сосредоточились на решении следующих исследовательских задач:

-

1) оценка уровня доверия населения к органам власти, определение их роли в оказании поддержки и помощи в трудной жизненной ситуации;

-

2) анализ заинтересованности жителей в получении информации о деятельности муниципальных лидеров, определение приоритетных каналов для отслеживания работы главы города;

-

3) изучение включенности граждан в городские сообщества;

-

4) оценка потенциала интеграции граждан для достижения коллективно значимых целей, решения проблем местных сообществ.

В рамках данной статьи проверялся ряд гипотез:

-

1) Российские граждане имеют низкий уровень доверия к власти, в трудной жизненной ситуации не рассчитывают на помощь государства, ориентированы на получение поддержки в «ближнем социальном радиусе» (родственники, друзья).

-

2) В современных условиях россияне разделяют идеи солидарности, готовы к реализации социальных инициатив в местных сообществах. Устойчивость солидарных ценностей и развитие территориальной идентичности российских граждан могут рассматриваться в качестве основы построения доверия в локальных сообществах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеризуя уровень доверия к местной власти, можно сказать, что основная масса респондентов разделилась на две примерно равные группы, выбравшие низкие и средние оценки доверия (с некоторым преобладанием последней). Только каждый десятый респондент выбрал вариант ответа «высокий» (10,2 %). В малых городах доля респондентов с высоким уровнем доверия несколько ниже, чем в среднем по выборке (табл. 2). Наиболее позитивные оценки доверия к местным органам власти зафиксированы в средних городах, где только 31 % респондентов выбрали вариант ответа «низкий».

Таблица 2 / Table 2

Оценка уровня доверия к местной власти в российских городах, % / Assessment of the level of trust in local authorities in Russian cities, per cent

|

Населенный пункт |

Уровень доверия к местной власти |

|||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

Затрудняюсь ответить |

|

|

Малый город |

4,6 |

45,0 |

46,8 |

3,6 |

|

Средний город |

11,3 |

47,9 |

31,0 |

9,8 |

|

Крупный город |

11,6 |

45,2 |

38,7 |

4,5 |

|

Среднее по выборке |

10,2 |

45,8 |

38,3 |

5,7 |

Источник: составлено авторами.

Косвенным подтверждением недостаточного уровня доверия к власти является весьма ограниченная роль органов государственной власти и местного самоуправления в качестве субъектов, способных оказать помощь в трудной жизненной ситуации (рис. 1). В частности, только каждый десятый респондент обратился бы в случае возникновения проблемы в государственные службы/ учреждения или к местным органам власти (11,4 и 10,6 % соответственно). В первый же «радиус поддержки» входят родственники (69,2 %) и друзья (63,7 %).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «В случае возникновения проблемы к кому вы обратитесь за помощью?», % / Fig. 1. Distribution of answers to the question “In case of a problem, who will you turn to for help?”, per cent

Полученные результаты также свидетельствуют о включенности россиян в сообщества с высоким уровнем эмоциональной близости (родственные, дружеские связи). Недостаточный уровень развития сетей взаимодействия «среднего радиуса» может рассматриваться в качестве ограничителя формирования общественного доверия. Примером взаимодействия «среднего радиуса» служит оказание взаимной поддержки в соседских сообществах.

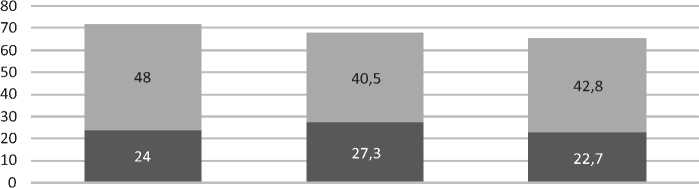

Как показали результаты опроса, в системе ценностных ориентаций россиян значительную роль занимают общинные и коллективные смыслы, идеалы солидаризации (рис. 2). В частности, более двух третей опрошенных отмечают наличие у себя таких качеств, как сопереживание проблемам родного города (72 %), чувство солидарности и общности со своими земляками (67,8 %). Кроме того, респонденты склонны отмечать у себя наличие активной позиции, качеств, характеризующих инициативность и стремление улучшить жизнь местного сообщества (65,5 %). В целом можно отметить наличие как эмоциональных, так и деятельностных (готовность к участию в коллективных действиях) характеристик территориальной идентичности респондентов. Полученные результаты свидетельствуют о значительном потенциале развития территориальной идентичности граждан, которая может рассматриваться в качестве фундамента построения доверия в обществе.

Сопереживание к проблемам Чувство общности, Инициативность и стремление своего города солидарности с жителями улучшить жизнь местного своего района/города сообщества

Н развито в полной мере скорее развито, чем нет

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Оцените развитие у себя следующих качеств…», % / Fig. 2. Distribution of answers to the question “Evaluate the development of the following qualities in yourself...”, per cent

На наш взгляд, активно-деятельностная позиция россиян в вопросах развития местных сообществ должна находить отражение в реализации муниципальных идей и проектов, направленных на достижение коллективно значимых целей. Эффективность социальных инициатив по развитию городской среды закрепляет в общественном сознании значимость коллективных усилий, горизонтальных взаимодействий, формирует доверие и территориальную идентичность.

В ходе проверки второй гипотезы – о влиянии эмоциональных и деятельностных характеристик территориальной идентичности на уровень доверия к местной власти – были составлены таблицы сопряженности данных признаков (табл. 3, 4).

Таблица 3 / Table 3

Зависимость между уровнем доверия населения к местной власти и развитием чувства общности, солидарности с жителями своего района/города, % / The relationship between the level of trust in local authorities and the development of a sense of community, solidarity with the inhabitants of their district/city, per cent

|

Чувство общности, солидарности с жителями своего района/города |

Уровень доверия к местной власти |

|||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

Затрудняюсь ответить |

|

|

Развито в полной мере и скорее развито |

11,0 |

48,0 |

37,2 |

3,8 |

|

Отсутствует и скорее не развито |

10,6 |

41,5 |

44,4 |

3,5 |

|

Затрудняюсь ответить |

2,1 |

40,4 |

29,8 |

27,7 |

|

Среднее по выборке |

10,2 |

45,8 |

38,3 |

5,7 |

Источник: составлено авторами.

По данной таблице сопряженности значение критерия хи-квадрат (χ2) составляет 51,101. Критическое значение χ2 при уровне значимости p = 0,01 составляет 16,812. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости р < 0,01.

Результаты анализа показывают, что среди респондентов, отмечающих у себя отсутствие или недостаточный уровень развития чувства общности, солидарности с жителями своего района/города, несколько выше доля тех, кто имеет низкий уровень доверия к местным органам власти (44,4 %, что превышает средние значения на 6,1 п.п.).

Таблица 4 / Table 4

Зависимость между уровнем доверия населения к местной власти и инициативностью, стремлением улучшить жизнь местного сообщества, % / The relationship between the level of trust in local authorities and initiative, the desire to improve the life of the local community, per cent

|

Инициативность, стремление улучшить жизнь местного сообщества |

Уровень доверия к местной власти |

|||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

Затрудняюсь ответить |

|

|

Развито в полной мере и скорее развито |

11,2 |

47,6 |

38,3 |

2,9 |

|

Отсутствует и скорее не развито |

9,4 |

41,5 |

41,5 |

7,6 |

|

Затрудняюсь ответить |

4,5 |

45,5 |

27,3 |

22,7 |

|

Среднее по выборке |

10,2 |

45,8 |

38,3 |

5,7 |

Источник: составлено авторами.

По данной таблице сопряженности значение критерия хи-квадрат (χ2) составляет 33,735. Критическое значение χ2 при уровне значимости p = 0,01 составляет 16,812. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости р < 0,01.

Таким образом, вторая гипотеза подтвердилась. Анализ таблиц сопряженности показал значимость связей между уровнем доверия к местной власти и развитием чувства общности, солидарности, а также инициативностью и готовностью улучшить жизнь местных сообществ. При этом эмоциональное содержание территориальной идентичности (чувство общности, солидарность) по сравнению с деятельностным наполнением (инициативность, готовность к участию) показывает более высокую значимость при формировании доверия.

Ресурсами построения доверия в системе взаимодействий, как уже отмечалось, выступает предсказуемость действий субъектов. Достоверная информация обеспечивает накопление знаний, которые объективируют ожидания социальных акторов.

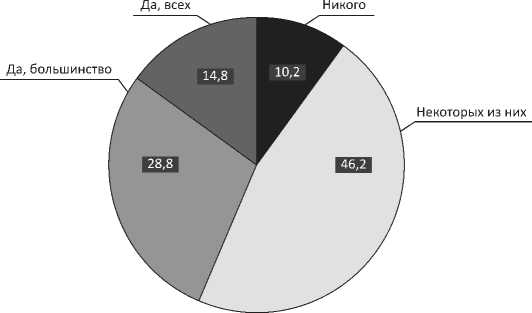

Результаты исследования косвенно иллюстрируют среднюю частоту взаимодействий граждан в рамках соседских сообществ. Так, большинство респондентов (46,2 %) отметили, что лично знают только некоторых соседей по дому, каждый десятый (10,2 %) не знает никого (рис. 3). Недостаточность персонифицированной информации лимитирует развитие доверия, формирование территориальных связей в соседских сообществах.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли вы всех своих соседей по дому лично?», % / Fig. 3. Distribution of answers to the question “Do you personally know all your housemates?”, per cent

Источник: составлено авторами.

Дополняют полученные данные результаты опроса ВЦИОМа, характеризующие специфику взаимодействий и уровень доверия в соседских сообществах. Так, согласно опросу, большинство респондентов (43 %) не имели опыта совместного решения с соседями проблем по дому, 31 % не общались на бытовые темы. Что касается совместного досуга, то здесь в наибольшей степени проявляется тенденция увеличения социальной дистанции между соседями многоквартирных домов в современных городах. Так, только 30 % респондентов сообщили, что «вместе проводили свободное время, ходили друг к другу в гости» с «меньшей частью соседей», 65 % не имели подобных взаимодействий никогда. При этом 38 % респондентов отметили, что доверяют большинству своих соседей, а 18 % (почти каждый пятый) – не доверяют никому2. Можно утверждать, что высокий темп жизни больших городов существенным образом лимитирует возможности выстраивания личных коммуникаций в соседских сообществах, зачастую переводя их в цифровое пространство.

Интерес представляет тот факт, что 59,3 % респондентов состоят в цифровых сообществах своего города / района. Мотивация вступления в данные группы центрируется в плоскости удовлетворения информационных потребностей (63,3 % выбрали вариант ответа «мне интересно, что пишут о проблемах моего города»), реализации своей гражданской активности (19,9 % говорят о том, что «объединяясь, мы можем решить проблемы города»).

Включенность жителей в повестку дня местных сообществ, актуализация информационных потребностей подтверждаются высоким уровнем интереса населения к работе местных органов власти: 46,2 % (почти половина респондентов) отслеживают деятельность главы своего города в социальных сетях и личных аккаунтах, 39,9 % получают необходимую информацию в цифровых сообществах. Несмотря на общий уровень снижения доверия населения к официальным источникам информации, такие каналы, как телевизионные новости и сайт администрации, не теряют своей актуальности: в теленовостях отслеживают деятельность главы города 36,2 % респондентов, на официальном сайте – 37,8 %.

ОБСУЖДЕНИЕ

На наш взгляд, ключевым субъектом управления, способным эффективно использовать различные инструменты формирования общественного доверия, могут стать органы местного самоуправления. Именно муниципалитеты осуществляют прямые коммуникации с жителями, имеют представление об их социальных ожиданиях и интересах. У руководителей муниципалитетов, выступающих общественными лидерами, есть возможность формировать фундамент общественного доверия (Рогач и Фролова, 2022, с. 313) на основе самоорганизации граждан, их вовлечения в досуговые и волонтерские объединения, территориальные и соседские сетевые сообщества (рис. 4). Данный вывод основан на результатах проведенного нами исследования, иллюстрирующих высокий уровень развития таких качеств российских граждан, как чувство общности, солидарность, сопереживание проблемам своего города. Две трети опрошенных отмечали у себя наличие инициативности и стремления улучшить жизнь местного сообщества. Этот потенциал соли- даризации может быть использован и конвертирован в практики взаимопомощи и развитие общественного доверия при условии активной позиции органов местного самоуправления.

Рис. 4. Роль органов местного самоуправления в формировании доверия к власти / Fig. 4. The role of local governments in building trust in authorities

Источник: составлено авторами.

Органы местного самоуправления могут с максимальной результативностью использовать такие инструменты формирования доверия, как развитие территориальной идентичности граждан, событийное наполнение общественной жизни, создание условий для самоорганизации граждан в сетевые сообщества, реализующие практики взаимопомощи и поддержки. Отметим, что цифровые сетевые сообщества, кроме того, могут рассматриваться как площадка для конструктивного сотрудничества, накопления «репутационного капитала» власти. Результаты исследования продемонстрировали актуализацию информационных потребностей жителей, запрос на предоставление достоверных сведений о деятельности муниципальных лидеров. Взаимодействие жителей и представителей органов власти в цифровых сообществах позволит заполнить информационный вакуум, предотвратить распростра- нение ложных новостей, сохранить позитивный эмоциональный фон и снизить тревожность (Ильинова, 2020, с. 135–137). В условиях неопределенности и кризисных явлений особое внимание, по нашему мнению, должно уделяться налаживанию устойчивых коммуникаций власти и общества, активной позиции и субъектному представительству органов власти в сетевых локальных сообществах.

Опыт пандемии COVID-19 также иллюстрирует возможности сетевых инструментов формирования доверия. В частности, по результатам зарубежных исследований, активная позиция органов местного самоуправления позволяла выстроить социальные сети взаимопомощи, которые обеспечивали организацию карантина и изоляционных центров, снабжение едой социально уязвимых групп населения, помощь в возвращении местных жителей, оказавшихся в трудном положении в других городах (Adhikari and Budhathoki, 2020, р. 960). Данные выводы могут рассматриваться в качестве иллюстрации реальных возможностей конвертации местных инициатив в практики взаимопомощи и доверительных взаимодействий в локальных сообществах.

С учетом такого опыта есть основания полагать, что органы местного самоуправления, выступая связующим звеном между населением и государственной властью, обладают возможностью развивать сетевые инструменты формирования доверия, использовать социальные ресурсы муниципального образования. Под социальными ресурсами в данном контексте мы понимаем высокий уровень территориальной идентичности граждан, их готовность к активной деятельности в целях улучшения жизни местных сообществ. Однако создание условий для самоорганизации граждан, налаживание практик регулярной работы с различными социальными группами требуют прочного финансового и организационного фундамента деятельности органов местного самоуправления. По мнению российских ученых, современные муниципалитеты крайне ограничены в своих материальных ресурсах, для них характерна стагнация доходов и расходов, низкая финансовая самостоятельность бюджетов (Леонов, 2021, с. 173), что сужает поле их деятельности до решения насущных проблем жизнеобеспечения территории. Финансовая нестабильность снижает эффективность усилий муниципалитетов в решении экономических проблем территории. Как подчеркивается в ряде исследований, формирование необходимого уровня финансирования местного самоуправления может гарантировать выполнение локальных задач (Fábián, 2017, р. 71). Можно также предположить, что активное включение местных администраций в развитие доверительных взаимодействий, построение локальных сетей самоорганизации невозможно без соответствующего кадрового обеспечения, так как муниципалитеты, укомплектованные квалифицированными кадрами, обладают большими возможностями при реализации территориальных проектов (Burrier, 2019, р. 1436). Однако, как показывают опросы руководителей органов местного самоуправления, около двух третей муниципальных образований в той или иной степени испытывают недостаток в квалифицированных кадрах; отмечается также низкий уровень заработной платы муниципальных служащих, напряженный и стрессовый характер их трудовой деятельности (Фролова и др., 2021, с. 514). Опираясь на сказанное

Фролова Е. В., Рогач О. В. Факторы формирования доверия к местной власти в Российской Федерации на современном... выше, можно заключить, что достаточность социальных, финансовых, кадровых ресурсов современных муниципалитетов становится необходимой предпосылкой для мобилизации местных инициатив, а также повышения на этой основе уровня институционального доверия в обществе.

Согласно исследованию А. В. Меркульевой, культурно-досуговое пространство российских городов может рассматриваться как фактор формирования территориальной идентичности, включенности местных сообществ в различные формы общественной активности на правах «соорганизатора», развития партисипативной культуры (Меркульева, 2019, с. 109). Стоит отметить, что последнее отражает черты политической культуры граждан, активного участия населения в политике вне зависимости от его отношения к системе в целом. В ситуации невысокого уровня развития формальных и неформальных досуговых объединений особое значение приобретает деятельность органов власти, направленная на событийное наполнение городской жизни, интеграцию различных социальных групп на основе принципов солидарности и патриотических ценностей.

Результаты исследования фиксируют снижение уровня доверия к власти в малых городах, что может объясняться углублением региональной дифференциации в стране, остротой социально-экономических и инфраструктурных проблем данных поселений, нарастанием разрыва в качестве жизни между малыми городами и общероссийским уровнем (Шершева и др., 2017, с. 292). Как свидетельствуют международные исследования, доверие к местной власти определяется качеством работы муниципалитетов, открытостью и прозрачностью их деятельности (Estrada and Bastida, 2020, р. 890). Высокий уровень доверия в большинстве своем детерминирован успешностью органов власти в вопросах экономического развития территории (Yang et al., 2021, р. 553). В данном контексте необходимо отметить, что в процессе укрепления общественного доверия роль органов местного самоуправления не должна сводиться к практикам развития сетевых сообществ поддержки и формирования территориальной идентичности граждан. Важными направлениями их деятельности в условиях экономической нестабильности должны стать создание новых рабочих мест и обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности (Курило и Шкиперова, 2016, р. 102), развитие общественных пространств, привлечение инвестиций. Как справедливо отмечается в ряде исследований, снижение доверия к органам местного самоуправления становится ответной реакцией на отсутствие внимания к насущным проблемам жителей. Указанные обстоятельства требуют консолидации усилий муниципальных лидеров, региональной власти, руководителей местных предприятий и организаций, образовательных учреждений, а также инициативных граждан в целях социально-экономического развития российских городов, формирования устойчивых сетевых взаимодействий, укрепления общественного доверия (Амбарова и др., 2018, с. 128, 133).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты опроса подтверждают выдвинутые нами гипотезы. В российском обществе наблюдается довольно низкий уровень доверия к власти, граждане не рассматривают государство в качестве субъекта социальной поддержки в трудной жизненной ситуации. Тем не менее в ходе опроса было установлено наличие у россиян активной позиции по отношению к проблемам местных сообществ, высокий уровень солидарности, общности с жителями своего города. Была подтверждена гипотеза о взаимосвязи уровня доверия и развития территориальной идентичности граждан. Теоретическая значимость полученных результатов заключается в эмпирическом обосновании роли как эмоциональных (общность, солидарность с жителями своего района), так и деятельностных (инициативность, готовность улучшить жизнь местных сообществ) характеристик территориальной идентичности в процессе формирования доверия.

В ходе исследования было установлено, что влияние институциональных факторов на формирование доверия населения к деятельности органов власти носит неоднозначный характер. С одной стороны, преобладание общинных идей и приоритет коллективных ценностей создают определенный задел для развития доверия, интеграции усилий граждан и власти ради достижения коллективно значимых целей. С другой – россияне в большинстве своем ориентированы на микросетевые коммуникации, демонстрируют причастность к сообществам с высоким уровнем эмоциональной близости (родственные, дружеские связи). Наличие психологической дистанции между соседями, низкий уровень включенности населения в деятельность местного самоуправления, дистанцированность от муниципальной власти и социальная пассивность лимитируют развитие сетевых взаимодействий «среднего радиуса».

На наш взгляд, ключевым субъектом управления, способным эффективно создавать сетевые инструменты формирования доверия к власти, использовать социальные ресурсы территории в целях ее социально-экономического развития, являются органы местного самоуправления. В этом контексте институциональными факторами выступают относительная автономия местного самоуправления, его финансовая самостоятельность, достаточность ресурсной базы для активной работы с местными жителями и выстраивания сетевых взаимодействий. Учитывая высокий уровень региональной дифференциации Российской Федерации, к средовым факторам развития доверия к органам власти можно отнести складывающиеся в конкретных регионах и муниципальных образованиях ситуационные условия, такие как финансовая достаточность местных и региональных бюджетов, кадровый потенциал органов власти, уровень социальной активности жителей.

Повышение вовлеченности жителей в сетевые взаимодействия, позволяющие реализовать коллективные интересы и достичь целей социальноэкономического развития территории, требует от властей активной работы по формированию доверия, продвижению идей солидарности и кооперации. Именно руководители местных органов власти должны играть активную роль в мобилизации местных инициатив.

Дальнейшими направлениями исследования могут стать следующие: анализ лимитирующих факторов и ресурсов развития территориальной идентичности граждан; детализация направлений социальной активности граждан, потенциальных форм участия в жизни местных сообществ; перспективы развития цифровых соседских и территориальных сообществ; факторы консолидации интересов различных социальных групп и формирования доверия в практике цифровых взаимодействий. Кроме того, в ходе опроса авторами оценивались лишь некоторые содержательные элементы (эмоциональные и деятельностные) территориальной идентичности граждан. В дальнейшем возможен анализ таких элементов территориальной идентичности, как знания и представления о региональной общности, формируемые социальные смыслы, образы и символы, а также исследование процессов рефлексии в ходе сравнения, выделения территориальных различий, личностного отождествления с местом своего проживания.

Список литературы Факторы формирования доверия к местной власти в Российской Федерации на современном этапе

- Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Фарафонова А. И. Доверие молодежи как ресурс городского управления // Вопросы управления. 2018. № 2. С. 128-134. EDN: XZLEVN

- Барышная Н. А. К вопросу о территориальной идентичности: концептуальные аспекты // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2020. № 4. С. 50-53. EDN: ALWQNC

- Вендина О. И. Московская идентичность и идентичность москвичей // Известия РАН. Серия географическая. 2012. № 5. С. 27-39. EDN: PFQNOV

- Дробижева Л. М. Смыслы общероссийской гражданской идентичности в массовом сознании россиян // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 480-498. DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1261 EDN: HAAHUW

- Звонкина О. П. Социальные коммуникативные практики в формате "Граждане-власть": институциональный аспект формирования доверия местного сообщества // Russian Journal of Education and Psychology. 2016. № 9. С. 126-141. DOI: 10.12731/2218-7405-2016-9-126-141 EDN: XAEWHX