Факторы и динамика зарастания аквально- территориальных торфокарьерных комплексов на территории Верхневолжья

Автор: Муравьева Любовь Валерьевна, Тихомиров Олег Алексеевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 13, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние специфических экологических условий торфокарьерных участков выработанных торфяников на процесс их зарастания. Проанализированы различия в степени зарастания разных карьеров. Определена скорость латерального и вертикального прироста сплавины на торфяных карьерах на территории Верхневолжья.

Выработанный торфяник, аквально- территориальные комплексы торфяных карьеров, зарастание, сплавина

Короткий адрес: https://sciup.org/146116230

IDR: 146116230 | УДК: 502.654:553.97(470.331)

Текст научной статьи Факторы и динамика зарастания аквально- территориальных торфокарьерных комплексов на территории Верхневолжья

Ключевые слова: выработанный торфяник, аквально- территориальные комплексы торфяных карьеров, зарастание, сплавина.

Добыча торфа на болотах Северо-Запада и Центра России привела к образованию значительных площадей нарушенных болотных ландшафтов. На территории Верхневолжья в XX в. было выработано более 60 тыс. га торфяников, особенно вокруг Твери, Вышнего Волочка и других городов. Изъятие торфяной залежи привело к глубокой трансформации болотных комплексов, вызвало изменение всех природных компонентов, нарушение их функционирования и целостности. В настоящее время выработанные торфяники частично используются для отдыха городского населения: являются местом сбора грибов, ягод, рыбной ловли и охоты. Здесь расположены большие массивы садово-огородных кооперативов. Однако велико и негативное влияние этих территорий на экологическую ситуацию как пригородной зоны, так и региона в целом. Нарушенные болотные ландшафты перестали выполнять важнейшие биосферные и средообразующие функции, свойственные болотам в естественном состоянии. Кроме того, периодически возникающие торфяные пожары вызывают образование смогов, ухудшают качество воздуха. Масштабность и глубина преобразования болотных ландшафтов, а также его экологические последствия вызывают как научный, так и практический интерес к этим объектам. Изучению отдельных природных компонентов выработанных торфяников, их динамики и классификации посвящен ряд работ [1 – 9].

В данной статье рассматриваются торфяники, выработанные гидравлическим способом, суть которого состоит в размывании торфяной залежи струей воды высокого давления и последующей откачки образовавшейся гидромассы. Этот способ применялся в Тверской обл. в 1925 – 1960 гг. Значительные площади болот Васильевский Мох, Оршинский Мох, Галицкий Мох, Озерецкое (окрестности г. Твери) и других включают участки

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-05-00778-а).

таких карьеров. Всего же по области их площадь составляет 5,1 тыс. га.

Торфяники, выработанные гидравлическим способом, можно рассматривать как особые, антропогенные по происхождению, аквально-территориальные комплексы (АТК). Они представляют собой многократно повторяющееся на одном участке (50 – 100 га) сочетание заполненных водой торфяных карьеров и разделяющих их перемычек из невыработанной торфяной залежи. Карьеры и межкарьерные перемычки находятся в тесном сопряжении, эволюционируют совместно под воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Природные факторы – это геоморфологические особенности залегания болотного массива, рельеф минерального ложа, избыточное увлажнение, воздействие ветра, физикохимические и водно-физические свойства торфа и постилающих горных пород, наличие болотных растений, их спор и семян. Основные антропогенные факторы – наличие сети осушительных каналов, сложная морфология дна карьеров и скопление пней на их дне, наличие насыпей и водопропусков, дефляция, вытаптывание и выгорание межкарьерных перемычек и технических площадок. Воздействие этих факторов, а также взаимодействие водной массы с торфяными берегами карьеров приводит к постепенному разрушению перемычек и переотложению торфа на дне карьеров, изменению площади и глубины карьеров, а также гидрохимических показателей в результате поступления грунтовых вод, прежде изолированных толщей торфа, и другим преобразованиям.

Важнейшим процессом эволюции АТК является зарастание, которое, с одной стороны, определяется комплексов условий, возникших в результате действия перечисленных факторов и процессов, с другой – само влияет на эти условия. Задачи настоящего исследования – выявление влияния экологических условий (факторов) на особенности зарастания торфокарьерных АТК и определение ее скорости.

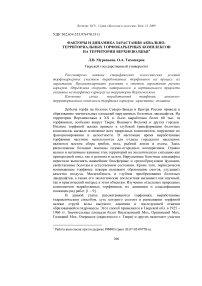

Изучение зарастания аквально-территориальных комплексов карьеров гидравлической добычи торфа включало полевые исследования на болотах в окрестностях Твери, анализ аэрофото- и космоснимков, изучение материалов обследования и учета торфяных месторождений. Наиболее детально изучен ключевой участок болота Васильевский Мох – его центральная часть с пятью участками карьеров гидроторфа (рис. 1 а).

С помощью космических снимков и компьютерного картографирования были проведены измерения некоторых морфометрических показателей карьеров гидравлической добычи торфа (табл. 1).

Аквальные комплексы (АК) карьеров занимают около 68 – 80% площади, территориальные комплексы (ТК) межкарьерных перемычек – соответственно 32 – 20%. Соотношение площадей АК карьеров и ТК перемычек определяется в основном шириной последних. Их исходная ширина в свою очередь зависит от обводненности участка на момент добычи торфа. При большой обводненности смежного (предыдущего) карьера край следующего мог отодвигаться дальше. Перемычки между соседними карьерами в одном ряду (в пределах одного сезонного карьера) имеют ширину

1,5 – 10 м, между рядами (между сезонными карьерами) – 10 – 30 м. Высота перемычек над уровнем воды в карьерах в настоящее время – 0,3 – 1,5 м. Участки № 3 и 4 имеют наибольшую долю площади ТК перемычек (30 – 32%), что соответствовало более значительной обводненности. Карьеры должны иметь прямоугольную форму и проектные стандартные размеры 125 х 30 м, однако реальные карьеры имеют неправильную форму (рис. 1 б), часто слегка изогуты, их размеры колеблются от 80 – 90 м до 140 – 160 м длины и от 18 до 40 м ширины (средние значения приведены в табл. 1). В.В. Панов отмечает целый ряд причин таких отклонений [3].

a - участки добычи юрфа разными способами to to Участки добычи гидравлическим способом, номера участков ЦЦЦЦ^ Участки добычи машинно-формовочным способом

Участки добычи фрезерным способом и поля сушки

Участки нсвыработанной залежи

Сплавины озер Естественные озера б - карьеры, выработанные гидравлическим способом

I Карьеры I | Межкарьерныс перемычки

Рис. 1. Картосхема ключевого участка болота Васильевский Мох

Все карьеры ключевого участка расположены в пределах верховой залежи, имевшей до освоения мощность около 3 – 5 м. В результате торфодобычи тип торфяной залежи остался прежним, а режим питания изменился в сторону мезотрофности. После уничтожения естественной болотной растительности и извлечения части торфяной залежи формируются два типа растительных сообществ – на акватории карьеров и на межкарьерных перемычках. В большинстве случаев быстрее восстанавливается исходный растительный покров на невыработанной залежи межкарьерных перемычек, сохраняющий олиготрофный характер. Перемычки на гарях зарастают березой и сосной низкого – среднего бонитета, высотой 5 – 10 (до 15) м, болотными олиготрофными кустарничками – подбелом, кассандрой, багульником, голубикой, а также брусникой, вереском, пушицей влагалищной. Моховый покров формируется из сфагновых мхов и политрихума. Приподнятые над уровнем карьерных вод и более дренированные перемычки подвержены эрозии и торфяным пожарам. Этому способствует частое посещение их людьми (рыбалка, сбор грибов и ягод), а также процессы саморазогревания торфа. Пожары приводят к вывалу подгоревших деревьев, снижению высоты перемычек и образованию ям и промоин между соседними карьерами.

Таблица 1

Морфометрические показатели участков карьеров в центральной части болота Васильевский Мох

|

Показатели |

Участки |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Общая площадь, га |

70,3 |

61,8 |

79,8 |

95,1 |

108,9 |

|

Площадь АК карьеров, га / доля от общей площади, % |

56,0/79,7 |

47,7/77,2 |

53,9/67,5 |

66,0/69,4 |

85,4/78,4 |

|

Площадь ТК перемычек, га / доля от общей площади, % |

14,3/20,3 |

14,1/22,8 |

25,9/32,5 |

29,1/30,6 |

23,5/21,6 |

|

Средняя длина карьера, м |

107,5 |

127,5 |

113,0 |

118,4 |

108,2 |

|

Средняя ширина карьера, м |

27,0 |

28,2 |

26,6 |

27,7 |

30,0 |

|

Средняя площадь карьера, га |

0,3 |

0,36 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

Зарастание аквальных комплексов карьеров происходит медленнее. Оно может идти двумя путями. На мелководных прибрежных участках поселяются пушица многоколосковая, тростник, рогоз широколистный, осоки и сфагновые мхи. Там, где берега карьеров круто уходят под воду, основным путем зарастания является сплавинообразование из водных плавающих растений (белокрыльник, сабельник, вахта и др.) и сфагнов. Доминирующими сплавинными группировками являются: осоково-сфагновые, тростниковосфагновые, пушицево-сфагновые. Большое значение в их составе имеют болотный мирт и подбел, нередко поселяются клюква и росянка. На участке 5 значительную площадь занимают сабельниковые сплавины. На начальных стадиях зарастания большую роль в составе сообществ играют сплошные заросли белокрыльника.

Растительность карьеров на верховых болотах, как отмечает ряд исследователей [3 – 5], часто приобретает мезотрофный характер вследствие поступления более минерализованных, чем болотные воды, грунтовых вод после удаления части торфяного слоя.

Проведены измерения общей минерализации и кислотности карьерных вод (на глубине 5 см от поверхности). Показатель минерализации воды большинства карьеров низкий и колеблется от 7 до 20 мг/л, показатель кислотности Рн – 4,3 – 6,3, т. е. воды относятся к кислым и слабокислым. Воды слабо зарастающих крупных карьеров сходны по свойствам с водами естественных болотных озер: они имеют слабокислую реакцию (Рн – 5,3 – 6,3), низкую минерализацию 7 – 10 мг/л; воды затягивающихся сплавиной карьеров имеют кислую реакцию (Рн – 4,3 – 4,8) вследствие поступления органических кислот, образующихся при разложении отмирающих растений сплавины, и чуть большую минерализацию (11 – 20 мг/л). Несмотря на низкий уровень минерализации в составе растительных сообществ, присутствует группа растений, более требовательных к питанию, чем типичные растения верховых болот: кубышка, вахта, сабельник, тростник, рогоз и др., что придает карьерам мезотрофный или олигомезотрофный характер.

Зарастание карьеров в пределах низинного типа торфяных болот имеет свои особенности – прежде всего, это иной видовой состав растительных сообществ. Такие участки исследовались на болотах Галицкий Мох, Озерецкое. В карьерах наблюдалось обилие ряски, пузырчатки, отмечалось присутствие цикуты, водокраса, частухи, зюзника, вербейника, череды, рогоза. Так же как и в пределах верховых болот, основным путем зарастания является развитие сплавины, состоящей из мезо- и евтрофных видов сфагновых мхов, осок, пушицы. Большое распространение имеет белокрыльник. Минерализация карьерных вод здесь несколько выше, чем на верховых болотах, хотя также невелика – 20 – 25 мг/л, рН – 5,5 – 6,5. По-видимому, это связано с разбавлением болотных вод атмосферными.

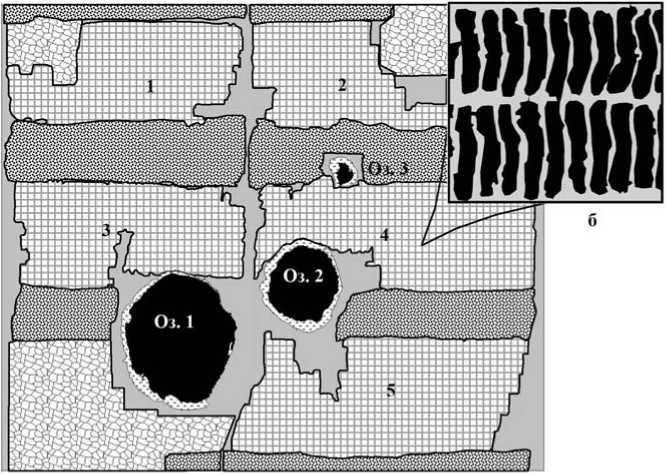

Карьеры, разрабатывавшиеся гидравлическим способом примерно в одно время, часто имеют разную степень зарастания. На торфяном болоте Васильевский Мох гидравлический способ применялся в 1940 – 1950 гг., следовательно, возраст карьеров – 60 – 70 лет, при этом покрытие их растительностью варьирует от 2 – 5 до 100%. По результатам дешифрирования аэрофотоснимков 1970 г. и космических снимков высокого разрешения 2005 г. нами были составлены карты зарастания карьеров на соответствующие временные отрезки (рис. 2). Кроме того, на основе визуальной оценки доли покрытия растительностью каждого карьера (по космоснимкам) была подсчитана общая площадь зарастания по каждому участку. Результаты приведены в табл. 2. По аэрофотоснимкам вычислена площадь зарастания в 1970 г. (табл. 3).

Средняя степень зарастания по 5 участкам в 2005 г. составила 53%. Наибольшая она на участках 1 и 2 – 63,9 – 68,6%, наименьшая – на участках 3 и 4 – 35,6 – 38,8%, На участках 1 и 2 доля сильно заросших карьеров (с площадью зарастания 70 – 100%) и средне заросших (с площадью зарастания 30 – 70%) в сумме составила 82 – 84%. На участках 3 и 4 это значение около 43%, т. е. почти в два раза меньше. Доля слабо заросших карьеров (с площадью зарастания менее 30%) соответственно изменяется от 16 – 17% на участках 1 и 2, до 57% – на участках 3 и 4. Участок 5 имеет соответствующие показатели в интервале между этими двумя группами.

Таблица 2 Степень зарастания участков карьеров центральной части болота Васильевский Мох (2005 г.)

|

Показатели |

Участки |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Общая площадь / площадь карьеров, га |

70,3/56,0 |

61,8/47,7 |

79,8/53,9 |

95,1/66,0 |

108,9/85,4 |

|

Площадь зарастания карьеров, га / доля от общей площади карьеров, % |

38,4/68,6 |

30,5/63,9 |

20,9/38,8 |

23,5/35,6 |

49,8/58,3 |

|

Доля площади сильно заросших карьеров, % |

64,5 |

40,5 |

17,8 |

22,8 |

49,3 |

|

Доля площади средне заросших карьеров, % |

19,5 |

41,9 |

25,2 |

20,1 |

18,8 |

|

Доля площади слабо заросших карьеров, % |

16,0 |

17,6 |

57,0 |

57,1 |

31,9 |

Таблица 3

Степень зарастания участков карьеров центральной части болота Васильевский Мох (1970 г.)

|

Показатели |

Участки |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Общая площадь / площадь карьеров, га |

70,3/56,0 |

61,8/47,7 |

79,8/53,9 |

95,1/66,0 |

108,9/85,4 |

|

Площадь зарастания карьеров, га / доля от общей площади карьеров, % |

10,0/17,8 |

16,4/34,4 |

6,7/12,4 |

12,6/19,1 |

20,5/24,0 |

|

Доля площади сильно заросших карьеров, % |

0 |

18,5 |

0,7 |

4,7 |

9,3 |

|

Доля площади средне заросших карьеров, % |

19,5 |

24,3 |

4,7 |

14,2 |

18,6 |

|

Доля площади слабо заросших карьеров, % |

80,5 |

57,2 |

94,6 |

81,1 |

72,1 |

В 1970 г. средняя степень зарастания была в 2,5 раза меньше – 21,5%. Наибольшей степенью зарастания отличался 2-й участок (34,4%), наименьшей – 3-й участок (12,4%). На всех участках преобладали слабо заросшие карьеры. Их доля, за исключением 2-го участка составляла от 72 до

Рис. 2. Зарастание карьеров в центральной части болота Васильевский Мох в 1970 и 2005 г.

94%. 2-й участок уже в 1970 г. был более заросшим, доля сильно заросших и средне заросших карьеров составляла здесь 42,8%.

На основе полученных данных была определена средняя скорость увеличения площади сплавины в течение 35 лет (табл. 4).

Таблица 4

Увеличение площади сплавины на карьерах с 1970 по 2005 г.

|

Показатели |

Участки |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Площадь зарастания карьеров в 1970 г., га / доля от общей площади карьеров, % |

10,0/17,8 |

16,4/34,4 |

6,7/12,4 |

12,6/19,1 |

20,5/24,0 |

|

Площадь зарастания карьеров в 2005 г., га / доля от общей площади карьеров, % |

38,4/68,6 |

30,5/ 63,9 |

20,9/38,8 |

23,5/35,6 |

49,8/58,3 |

|

Прирост площади сплавины, га / % |

28,4/ 50,7 |

14,1/29,6 |

14,2/26,3 |

10,9/16,5 |

29,3/34,3 |

|

Прирост площади сплавины на 1 га в год, м2/га год |

144,9 |

86,3 |

75,3 |

47,2 |

98,0 |

Скорость зарастания составила в среднем 90,3 м2/га ⋅ год. Наиболее интенсивно развитие сплавины шло на участках 1 и 5 (144,9 – 98 м2/га ⋅ год), слабее всего – на участке 4 (47,4 м2/га ⋅ год).

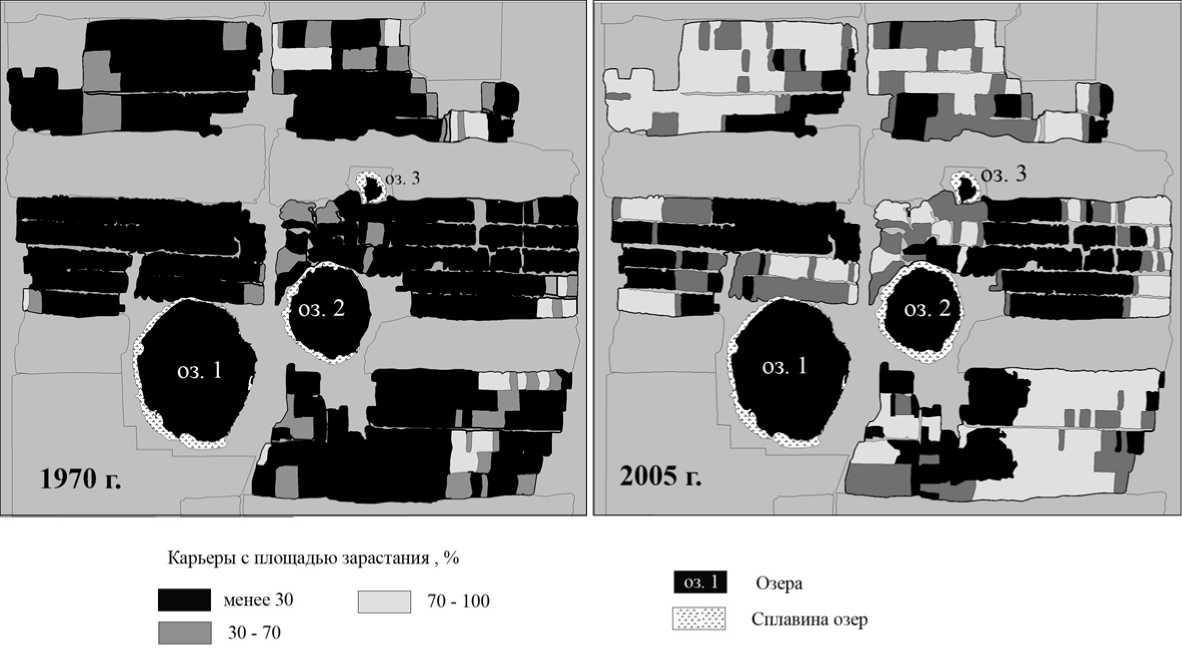

Можно предположить, что интенсивность процесса зарастания связана с морфометрическими особенностями карьеров, прежде всего с их размерами и глубиной. Эти параметры предопределены технологическими причинами, однако они изменяются также в ходе естественного развития аквально-территориальных комплексов после окончания торфодобычи. Уже в первые десятилетия происходит изменение береговой линии карьеров. Часть перемычек разрушается вследствие волновой абразии, морозобойных трещин и эрозии потоками воды в периоды снеготаяния и обильных осадков. Этому способствует также повышение уровня карьерных вод на глубокозалежных в исходных условиях участках. В результате образуются обширные водоемы, площадью 3 – 10 га. На аэрофотоснимке 1970 г. (через 25 – 30 лет после разработки) видно, что этот процесс уже завершился и очертания водоемов близки к современным. После изъятия залежи сток болотных вод, характерный для выпуклого торфяника, нарушается, и вода скапливается в наиболее низких участках болотного ложа. На рис. 3 показан рельеф минерального дна ключевого участка. Центральная его часть представляет собой замкнутую впадину глубиной 2 – 3 м, в центре которой находятся озера. Часть карьеров также попадает в это понижение, и самые крупные из образовавшихся на выработках водоемов находятся на участке с отметками высот ниже 12,5 – 13,0 м (относительной высоты). С этим рубежом совпадает в основном и распространение слабо заросших карьеров. Большая акватория способствует развитию на этих карьерах сильного ветрового волнения, препятствующего продвижению сплавины к центру водоема. Значительные глубины (1,2 – 1,5 м и более) ограничивают распространение прибрежной растительности. На 3-м и 4-м участках, характеризующихся наибольшей шириной и площадью перемычек (вследствие большой обводненности участка на момент добычи торфа), их разрушение происходит медленнее. На отдельных участках перемычек появляются протоки между карьерами, но в целом карьеры сохраняют форму и площадь. Однако большие глубины и крутые берега также затрудняют зарастание. Напротив, обмеление карьеров способствует развитию процесса зарастания. Сопоставление карты минерального дна болота и карты зарастания в 1970 г. позволяет сделать вывод о том, что приподнятые части болотного ложа отличаются более быстрым зарастанием, которое хорошо заметно уже в 1970 г., что происходит, вероятно, вследствие оттока воды и снижения уровней. В настоящее время мелкие карьеры глубиной 0,6 – 0,8 м заняты сплавиной почти полностью, лишь в центральной части могут

Высота поверхности ложа болота, м (относительно условного уровня)

Озера

Участки карьеров

Рис. 3. Рельеф центральной части ложа болота Васильевский Мох оставаться открытые окна воды. На участке 2, где минеральное ложе болота приподнято до 1 м в виде небольшой гряды, часть карьеров имеют низкий уровень воды, некоторые почти полностью осушены и выгорели, на их поверхности выросли сосны.

Интенсивность зарастания карьеров последние 35 лет на рассматриваемых участках существенно различалась. Быстрое зарастание участков 1 и 5 обусловлено, по-видимому, появлением комплекса благоприятных факторов после 1970 г.: снижение уровня карьерных вод на приподнятых участках ложа, разрушение перемычек и переотложение торфа на дне карьеров и, как следствие, обмеление водоемов. Перемычки частично разрушились уже к 1970 г. Отдельные островки и подводные фрагменты способствовали прикреплению сплавины.

Сплавина, образующаяся на гидравлических карьерах, имеет разную мощность и прочность в зависимости от ее возраста. На участках с мощной сплавиной можно определить примерную скорость ее вертикального нарастания. При мощности сплавины 50 – 90 см и возрасте карьера 60 – 70 лет она составит в среднем около 1 см/год.

Выводы:

-

1. На участках карьерной добычи торфа образуются особые аквально-территориальные комплексы, важнейшим процессом их развития является зарастание.

-

2. На верховых болотах зарастание территориальных комплексов перемычек начинается быстрее, идет по олиготрофному типу, прерывается торфяными пожарами. Аквальные комплексы карьеров зарастают медленнее, образующиеся сообщества имеют преимущественно мезотрофный характер вследствие смешивания грунтовых и атмосферных вод. Основным путем зарастания карьеров как на верховых, так и на низинных болотах является сплавинообразование.

-

3. Рельеф минерального ложа болота начинает играть важную роль в перераспределении грунтовых и карьерных вод после изъятия залежи, что отражается на морфометрических характеристиках карьеров и степени их зарастания. Наибольшая степень зарастания характерна для приподнятых участков болотного ложа с уровнем воды от 0,4 до 0,8 м.

-

4. Разрушение межкарьерных перемычек и переотложение торфа на дне карьеров, ведущее к их обмелению, а также скопления пней в центральных частях карьеров могут способствовать зарастанию.

-

5. Степень зарастания изученных карьеров составляет в среднем 53% с колебаниями этого показателя от 35 до 68%. Скорость латерального распространения сплавины составляет в среднем 90 м2/га ⋅ год с вариациями от 47 до 144 м2/га ⋅ год. Скорость вертикального прироста сплавины – около 1 см в год.

-

6. Динамика процесса зарастания связана с формированием условий, благоприятных для сплавинообразования, – обмеления водоемов за счет оттока воды и заполнения их торфом. До 1970 г. (в течение первых после образования карьеров 25 – 35 лет) зарастание шло медленно, в дальнейшем процесс развивался более быстрыми темпами.

-

7. Развитие сплавины на карьерах является началом возобновления болотообразовательного процесса и восстановления утраченных при торфоразработках биосферных и средообразующих функций болот. В частности, прогрессивное накопление органического вещества сплавины означает восстановление функции депонирования углерода.

дис. … д-ра геогр. наук. М., 2003.

Tver State University

The influence of some specific peat pits ecological factors upon a process of revegetation in High Volga region is considered. The main differences in a degree of a vegetation recover at the different sites was analysed. The rate of a lateral as well as vertical growth of the floating bog was estimated.