Факторы, определяющие аллелопатическую активность овощных сельдерейных культур

Автор: Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Физиология и биохимия растений

Статья в выпуске: 2 (11), 2011 года.

Бесплатный доступ

Показан вклад основных факторов и эффек тов их взаимодействии в развитие показа теля аллелопатической активности семян Выявлена специфика распределения долей влияния факторов в зависимости от кон центрации экстрактов.

Аллелопатия, семена сельдерей, петрушка, укроп, доля влияния фактора, пастернак

Короткий адрес: https://sciup.org/14024881

IDR: 14024881 | УДК: 581.524:635.53

Текст научной статьи Факторы, определяющие аллелопатическую активность овощных сельдерейных культур

астение, являясь открытой системой, осуществляет обмен веществ с внешней средой, в том числе с дру- гими растениями. Химические взаимоотношения, выполняющие регуляторные функции и получившие название аллелопатии, являются составной частью целостной системы

Показан вклад основных факторов и эффе

к- адаптации растений к условиям внешней среды, что и опре- тов их взаимодействий в развитие показателя аллелопатической активности семян. Выявлена специфика распределения долей влияния факторов в зависимости от концентрации экстрактов.

деляет актуальность изучения этого явления. Учитывая, что отношения между живыми организмами носят всегда взаимный характер и испытывают влияние в широких пределах изменяющихся абиотических факторов, аллелопатический эффект подвержен значительной изменчивости [5]. Аллелопатия является мощным, глобальным природным фактором жизни растений, который оказывает влияние на рост и развитие растений, путем воздействия химических веществ, выделяемых растениями во внешнюю среду [2].

Взаимные влияния растений в фитоценозах проявляются как через корневые системы, так и через надземные органы, в том числе и семена. Все эти взаимовлияния весьма сложны и все еще мало изучены [4]. Аллелопатия представлена как химическое взаимодействие растений [2] на всех уровнях их развития, включая микроорганизмы [9]. Изучение аллелопатической активности проводится различными методами: с использованием смывов с листьев, почвы, выделения корней, экстракты из различных органов растений, включая семена. При этом экстракты готовятся как из сухих семян, так и набухших или проросших в целом или измельченном состоянии. В качестве тест-объекта в основном используется редис.

Ранее было выявлено, что на степень проявления аллелопатического эффекта зонтичных культур оказывали существенное влияние экологический фактор, концентрация экстракта, биологические особенности, как доноров, так и акцепторов [1, 8].

Целью настоящей работы было совершенствование методики исследования аллелопатической активности, в том числе изучение активности экстрактов из семян сельдерейных культур различных концентраций в зависимости от видовой специфики донорных культур, тестеров, экологических условий и взаимодействия этих факторов и выявления доли влияния каждого из них.

Методика

Работа выполнена во ВНИИ овощеводства в 2008-2010 годах. В качестве объектов – доноров для проведения исследований использовали семена сельдерея корневого (Apium graveolens) – сорт Купидон, петрушки корневой (Petroselinum crispum) – сорт Любаша, пастернака (Pastinaca sativa) – сорт Кулинар и укропа (Anethum grave-olens) – сорт Кентавр.

Для приготовления водной вытяжки необходимой концентрации соответствующие навески семян сельдерейных культур (2,5; 5,0 и 10,0 г) растирали в ступке с кварцевым песком. К подготовленной навеске добавляли 100 мл дистиллированной воды. Во избежание образования болезнетворной микрофлоры воду перед использованием доводили до кипения. Экспозиция экстракции составляла 1 час, затем проводили фильтрацию раствора через бумажный фильтр.

В качестве объектов – тестеров использованы семена овощных культур – редис (Raphanus sativus), салат (Lactuca sativa), капуста японская (Brassica chinesis var. Japonica), кресс-салат (Lepidium sativum), горчица (Brassica juncea). Семена тест-культур раскладывали в чашки Петри, в которые были добавлены вытяжки из семян исследуемых сельдерейных культур, и проращивали их в термостате при постоянной температуре (23°С). В качестве контроля использована вода. Повторность опыта трехкратная, всхожесть определяли по ГОСТу 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур, методы определения всхожести». Математическую обработку результатов осуществляли по методике Б.А. До-спехова [3].

Результаты и обсуждение

Исследования показали, что под влиянием 2,5% экстракта из семян Apium graveolens в среднем за три года исследований тест-объекты Brassica chinesis var. Japonica и Brassica juncea снижали всхожесть семян только на 1,0 и 4,0% соответственно. Наиболее активно на вытяжку из семян Apium graveolens реагировал Lepidium sativum , при этом за годы исследований прорастания не отмечено. В этом варианте на 15,0% снизилось прорастание Lactuca sativa . Для Raphanus sativus за годы исследований отмечено стабильное снижение всхожести до 79,0%, что на 9,0% ниже контроля (табл. 1).

Вытяжка из семян Anethum graveolens также проявляла невысокую аллелопатическую активность. Однако в 2008 году отмечено полное подавление прорастания Lepidium sativum , а в 2009-2010 годах число проросших семян не превышало 10,0-12,0%, что ниже контроля на 86,0-88,0%. Экстракт из семян Anethum graveolens снижал всхожесть культур-акцепторов Raphanus sativus и Brassica chinesis var. Japonica в среднем по сравнению с контролем на 8,05,0%. Следует отметить нестабильность эффекта, поскольку семена указанных культур-тестеров достаточно активно прорастали в 2008 году и снижали процент проросших семян в 2009-2010 годах.

Экстракт из семян Petroselinum crispum умеренно и относительно стабильно снижал всхожесть семян Raphanus sativus , Lactuca sativa (на 9,0-12,0%). Причем эффект на этих тест-культурах в разные годы был разнонаправлен. У Lepidium sativum под влиянием экстракта из семян Petroselinum crispum в 2008 году отмечено отсутствие прорастания семян, а в 2009 и 2010 годах угнетение было менее значительное, и прорастание снижалось на 28,033,0 %. Прорастание семян Raphanus sativus в среднем за годы исследований снизилось на 9,0%.

Экстракт из семян Pastinaca sativa за годы исследований показал стабильное угнетение тест-объектов. Lepidium sativum, как и в других вариантах, наиболее сильно снижал всхожесть семян в течение трех лет исследова- ний. Значительное угнетение отмечено для Brassica chinesis var. Japonica, процент прорастания составил 86,0%, что ниже контроля на 12,0%.

При использовании 5,0% экстрактов максимальную аллелопатическую активность проявляли семена Anethum graveolens . Lepidium sativum в этом варианте стабильно в течение трех лет не имел проросших семян. Экстракт из семян Anethum graveolens снижал всхожесть культур-акцепторов, особенно Lactuca sativa (в среднем за три года исследований на 90,0 %), а также Raphanus sativus (на

30,0%). Слабее было действие на Brassica chinesis var. Japonica и Brassica juncea в среднем процент прорастания составлял 92,0 и 72,0% соответственно, что на 6,0 % ниже контрольного варианта (табл. 1).

При действии экстракта из семян Apium graveolens в течение трех лет испытаний не получено проростков Lepidium sativum . Наиболее активно на вытяжку из семян Apium graveolens реагировал Lactuca sativa , при этом процент прорастания составил в среднем 21,0%, что на 78,0% ниже контроля. Использование в качестве тестера

1.Влияние экстрактов из семян сельдерейных культур различной концентрации на прорастание семян тест – объектов (2008 – 2010 годы), %

|

Вариант |

Тест – объект |

||||

|

Raphanus sativus |

Lactuca sativa |

Brassica chinesis var. Japonica |

Lepidium sativum |

Brassica juncea |

|

|

концентрация экстрактов 2,5% |

|||||

|

Контроль |

98,0 |

99,0 |

98,0 |

94,0 |

88,0 |

|

Anethum graveolens |

80,0 |

99,0 |

93,0 |

7,0 |

84,0 |

|

Apium graveolens |

79,0 |

84,0 |

97,0 |

0 |

84,0 |

|

Petroselinum crispum |

89,0 |

87,0 |

95,0 |

45,0 |

84,0 |

|

Pastinaca sativa |

91,0 |

93,0 |

86,0 |

56,0 |

84,0 |

|

НСР 05 |

1,7 – 2,1 |

0,9 – 1,9 |

1,0 – 2,2 |

1,0 – 2,7 |

1,0 – 2,1 |

|

концентрация экстрактов 5,0% |

|||||

|

Контроль |

98,0 |

99,0 |

98,0 |

94,0 |

88,0 |

|

Anethum graveolens |

68,0 |

9,0 |

92,0 |

0 |

72,0 |

|

Apium graveolens |

79,0 |

21,0 |

91,0 |

0 |

68,0 |

|

Petroselinum crispum |

82,0 |

60,0 |

87,0 |

9,0 |

78,0 |

|

Pastinaca sativa |

83,0 |

89,0 |

75,0 |

52,0 |

67,0 |

|

НСР 05 |

1,1 – 2,2 |

1,0 – 2,5 |

0,9 – 2,2 |

1,0 – 2,6 |

1,1 – 2,2 |

|

концентрация экстрактов 10,0% |

|||||

|

Контроль |

98,0 |

99,0 |

98,0 |

93,7 |

87,7 |

|

Anethum graveolens |

32,3 |

0 |

11,9 |

0 |

28,4 |

|

Apium graveolens |

41,7 |

3,3 |

49,6 |

0 |

51,3 |

|

Petroselinum crispum |

41,7 |

48,1 |

51,3 |

0 |

66,9 |

|

Pastinaca sativa |

39,2 |

40,9 |

14,4 |

13,6 |

49,4 |

|

НСР 05 |

0,9 – 2,0 |

1,0 – 2,0 |

1,0 – 2,3 |

0,7 – 2,1 |

1,0 – 2,5 |

Raphanus sativus и Brassica chinesis var. Japonica выявило снижение всхожести семян на 19,0 и 6,0% соответственно.

Экстракт из семян Petroselinum crispum умеренно и относительно стабильно снижал всхожесть семян Lactuca sativa , Brassica juncea , Brassica chinesis var. Japonica (на 10,0-39,0%). Процент прорастания семян Raphanus sativus находился ниже контроля на 16,0%. У Lepidium sativum под влиянием экстракта из Petroselinum crispum отмечено отсутствие или минимальное прорастание семян.

Стабильным аллелопатическим влиянием на всхожесть семян всех тестеров обладал экстракт из семян Pastinaca sativa . Снижение всхожести семян Lactuca sativa и Brassica juncea в течение трех лет не превышало 10,0-21,0 %. Несколько сильнее экстракт из семян Pastinaca sativa влиял на всхожесть семян Lepidium sativum , снижая ее в среднем на 23,0%.

При использовании 10,0% экстракта выявлено, что максимальную фитотоксичность проявляли семена Anethum graveolens . Lepidium sativum и Lactuca sativa в этом варианте стабильно в течение трех лет совсем не имели проросших семян. Экстракт из семян Anethum graveolens снижал всхожесть культур-акцепторов Raphanus sativus , Brassica chinesis var. Japonica и Brassica juncea в среднем по сравнению с контролем на 65,7-80,1%.

Следует однако отметить нестабильность эффекта, поскольку семена всех трех культур-тестеров достаточно активно прорастали в 2008 году (отмечен даже стимулирующий эффект на семенах Brassica juncea ) и резко снижали процент проросших семян в 2009-2010 годах.

Под влиянием экстракта из семян Apium graveolens Brassica chinesis var. Japonica и Brassica juncea снижали всхожесть семян в 2008 году на 27,0-34,9%, в 2009 году – на 39,0-58,0% и 2010 году – на 27,0-34,9%. Наиболее активно на вытяжку из семян Apium graveolens реагировали Lactuca sativa и Lepidium sativum . Использование в качестве тестера Raphanus sativus выявило резкое снижение всхожести семян в 2009 и 2010 годах (на 81,0-88,0%) и отсутствие влияния на всхожесть семян тестовой культуры в 2008 году.

Экстракт из семян Petroselinum crispum умеренно и относительно стабильно снижал всхожесть семян Lactuca sativa, Brassica juncea, Brassica chinesis var. Japonica (на 8,0-68,0%). Причем эффект на этих тест-культурах в разные годы был разнонаправлен. У Lepidium sativum под влиянием экстракта из семян Petroselinum crispum стабильно в течение трех лет отмечено отсутствие прорастания семян. Прорастание семян Raphanus sativus в 2008 году находилось на уровне контроля, а 2009 и 2010 годах резко (на 83,0- 86,0%) снизилось.

Стабильным аллелопатическим влиянием на всхожесть семян всех тестеров (за исключением Raphanus sativus , показавшим низкую стабильность по годам) обладал экстракт из семян Pastinaca sativa . Снижение всхожести семян Lactuca sativa и Brassica juncea в течение трех лет не превышало 56,3 %. Несколько эффективнее экстракт из семян Pastinaca sativa влиял на всхожесть семян Lepidium sativum и Brassica chinesis var. Japonica снижая их всхожесть в среднем на 80,1-83,6%.

Дисперсионный анализ по каждой концентрации за три

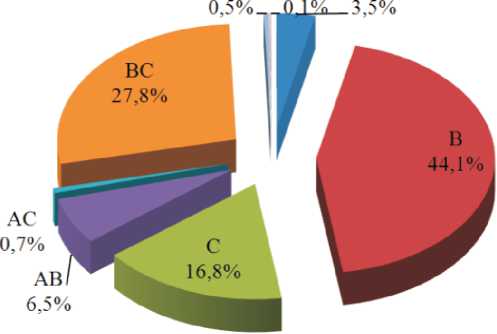

Рис.1. Доля влияния факторов на показатель аллелопатической активности при использовании 2,5% водного экстракта (2008-2010 годы)

АВС Ошибка A

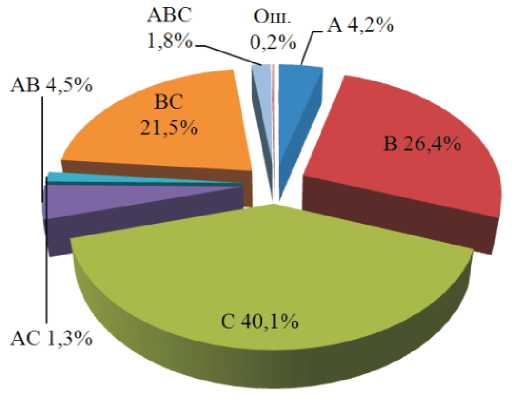

Рис.2. Доля влияния факторов на показатель аллелопатической активности при использовании водного 5,0% экстракта (2008-2010 годы)

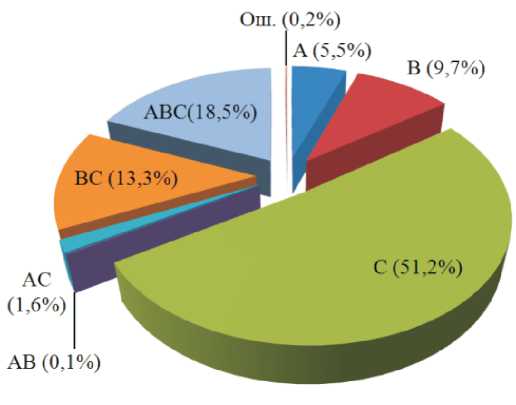

Рис.3. Доля влияния водного 10,0% экстракта на показатель аллелопатической активности (2008-2010 годы)

года исследований позволил выявить высокую достоверность различий между эффектами экологического фактора (А), генотипов – доноров (С), средовых факторов или тестеров (В) и их взаимодействия (за исключением взаимодействия АхВ при использовании экстракта10% концентрации).

Выявлено, что при использовании 2,5% экстрактов, максимальное влияние на изучаемый признак оказывали культуры тестеры, вклад которых в изменчивость составил 44,1% (рис. 1). Доля влияния доноров составила 16,8%, а экологического фактора – 3,5%.

Вклад эффектов взаимодействия факторов в изменчивость показателя аллелопатической активности 2,5% экстрактов из семян сельдерейных культур изменялся от 0,5% до 27,8%. Суммарный вклад всех форм взаимодействия факторов (основными из которых являлись АхВ и ВхС) составлял 35,5%.

При использовании экстрактов 5,0% концентрации максимальное влияние на изучаемый признак также ока-

Пастернак: растения, соцветия, семена

зывали культуры тестеры, вклад которых в изменчивость составил 40,1% (рис.2). Доля влияния доноров составила 26,4%, а экологического фактора 4,2%.

Вклад эффектов взаимодействия факторов в изменчивость показателя аллелопатической активности 5,0% экстракта из семян сельдерейных культур изменялся от 1,3% до 21,5%. Суммарный вклад всех форм взаимодействия факторов (основными из которых являлся ВхС) составлял 29,1%.

Максимальное влияние на изучаемый признак оказывали экстракты 10,0% концентрации из сельдерейных культур – доноров, вклад которых в изменчивость составил 51,2% (рис. 3).

Доля влияния тестеров и экологического фактора составили соответственно 9,7 и 5,5%. Вклад эффектов взаимодействия факторов в изменчивость показателя аллелопатической активности 10% экстракта из семян сельдерейных культур составлял от 1,6% до 18,5%. Суммарный вклад всех форм взаимодействия факторов (основными из которых являлись ВхС и АхВхС ) составлял 33,5%.

Следует отметить весьма значительную (18,5%) долю влияния комплекса взаимодействия всех трех факторов, который превышал самостоятельный вклад тестеров и экологического фактора, уступая по влиянию только фактору доноров.

Заключение

Таким образом, трехлетние исследования по изучению влияния водных 2,5% экстрактов из семян четырех сельдерейных культур на прорастание пяти тестеров, показали, что максимальное влияние на проявление аллелопатической активности оказывал фактор культур – тестеров, вклад которого в изменчивость признака составил 44,1%. Тестеры как самостоятельный фактор (16,8), и во взаимодействии с фактором донорных растений (60,9%) обеспечивают преимущественный вклад в изменчивость показателя аллелопатической активности.

Сельдерей: растения, соцветия, семена

При увеличении концентрации экстрактов до 5,0% максимальное влияние на проявление аллелопатической активности по-прежнему оказывал фактор культур – тестеров, однако вклад его в изменчивость признака уменьшился и составил 40,1%. Роль донорных растений как самостоятельного фактора напротив, увеличилась до 26,4%. Эти два фактора в комплексе также обеспечивают преимущественный вклад (66,5%) в изменчивость показателя аллелопатической активности.

Роль тестовых культур при использовании максимальной 10,0% концентрации экстрактов резко снизилась до 9,7%. Фактор донорных сельдерейных культур стал доминирующим, его вклад в изменчивость показателя аллелопатической активности достиг 51,2%. Суммарный эффект этих двух факторов также достиг максимального значения

– 74,2%, обеспечивая преимущественный вклад в изменчивость показателя аллелопатической активности.

На долю случайного фактора при всех трех изученных концентрациях экстрактов приходилось менее 1%, что обусловлено проведением исследований в жестко контролируемых условиях опыта.

Влияние погодно-климатических и эколого-географических условий на аллелопатическую активность, по-ви-димому, связано с нарушениями в формировании семян, что может приводить к различным морфологическим, физиологическим и биохимическим отклонениям. И как показали другие исследователи, роль экологического фактора может быть очень значительной [6, 7]. В наших исследованиях доля влияния экологического фактора, под которым мы понимаем условия, в которых выращиваются семена (как доноров, так и тестеров), изменяется от 3,5 до 5,5%. При этом доля влияния увеличивалась при повышении концентрации.

Аллелопатическая активность зависит от комплекса биологических особенностей культур доноров и тестеров, которые находятся под влиянием, как наследственных, так и ненаследственных факторов, роль которых при использовании экстрактов разной концентрации может существенно изменяться. Для полноценной характеристики аллелопатического эффекта необходимо сочетать методы, основанные на применении комплекса тестеров и использовании экстрактов разной концентрации, способствующие повышению информативности исследований. В дальнейшем необходимо подробнее исследовать действие других (более высоких) концентраций на тест-объекты.

Список литературы Факторы, определяющие аллелопатическую активность овощных сельдерейных культур

- Бухаров А.Ф. Оценка адаптивности и стабильность проявления аллелопатической активности экстрактов из семян овощных сельдерейных культур/А.Ф. Бухаров, Д.Н. Балеев, А.Р. Бухарова//Вестник АГАУ. -2011. -№3 (77). -С. 36 -39.

- Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление/А.М. Гродзинский. -Киев: Наукова думка, 1991. -430 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов. -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.

- Наумов Г. Ф. Аллелопатические свойства выделений прорастающих семян полевых культур и их сельскохозяйственное значение/Г.Ф. Наумов//Аллелопатия и продуктивность растений. -Харьков, 1988. -С. 5 -12.

- Николаева М.Г. Биология семян/М.Г. Николаева, И.В. Лянгузова, Л.М. Поздова. -СПб: НИИ химии, 1999. -232 с.

- Овчаров К.Е. Физиологические основы всхожести семян/К.Е.Овчаров. -М.: Наука, 1969. -279 с.

- Baleev D.N. Allelopathic activity of seeds family of celery/D.N. Baleev, A.F. Buharov//Plant breeding and seed production. -2009.-vol. 15.-№ 4.-Р. 29-33.

- Rice E. L. Allelopathy/E. L. Rice. -New York: Acad. Press, 1974. -353 p.